| Titel: | Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 497 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes S. 405

d. Bd.)

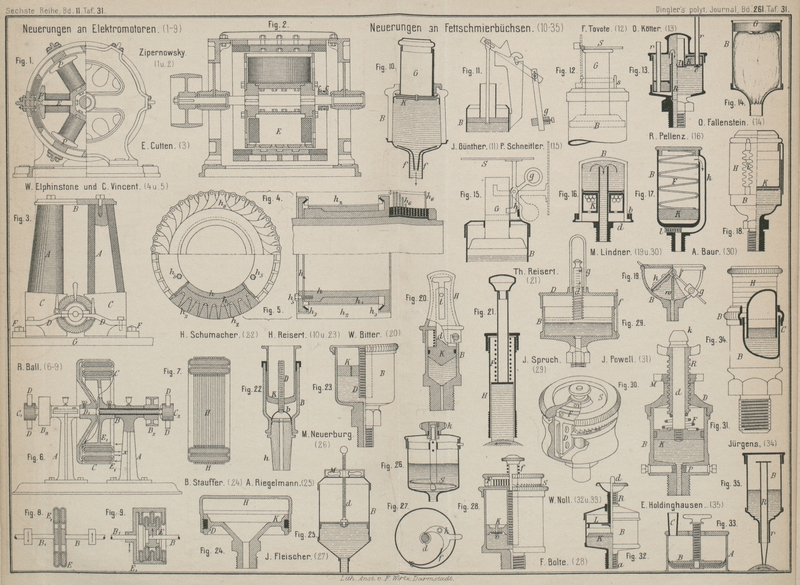

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 31.

Ueber Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

Die von Ganz und Comp. in Budapest ausgeführte Wechselstrommaschine von Carl

Zipernowsky besitzt nach der Oesterreichischen

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1884 * S. 75 einen Anker, der eine

Art Trommel bildet, auf welcher um einen Eisenkern die Spulenwindungen, spiralförmig

sich erweiternd, angeordnet sind. Die Anzahl der Spulen ist bei der in Fig. 1 und 2 Taf. 31

dargestellten Maschine gleich drei; dieselbe kann jedoch auch doppelt so groſs sein.

In dieser Trommel kreisen die mit der Achse fest verbundenen Elektromagnete E, welche mit Polschuhen P

versehen sind; die Polarität zweier auf einander folgenden Schenkel ist

entgegengesetzt. Die Stromzuführung zu denselben erfolgt mittels zweier Bürsten,

welche auf isolirten Messingringen c (Fig. 2) schleifen.

E. B. Culten in Kingsbridge, New-York (* D. R. P. Nr.

28955 vom 6. April 1884) will ein starkes magnetisches

Feld mit verhältniſsmäſsig wenig Eisen und Draht herstellen und hierdurch

einen geringeren Widerstand bezieh. Kraftersparniſs erzielen. Wie aus der theilweise

Endansicht, theilweise Schnitt der vorgeschlagenen Maschine darstellenden Fig. 3 Taf. 31

zu entnehmen ist, sind die Schenkel A des Feldmagnetes

von den Polstücken C nach der Brücke B kegelförmig derart verjüngt, daſs sie oben etwa den

halben Umfang haben wie unten, wobei jedoch die inneren, einander zugekehrten

Flächen der Schenkel A parallel zu einander sind. Die

beiden Polstücke C sind an ihren beiden Enden durch

nichtmagnetische Metallstücke D verbunden, welche dem

in gewöhnlicher Weise construirten Trommelanker als Lager dienen. Die unter den

Polstücken sitzenden Lappen F dienen zur Befestigung

auf der Grundplatte G, wobei jedoch zwischen dieser und

den Polstücken ein Luftraum verbleibt.

Die in D. p. J. 1883 249 *

119 gegebenen Mittheilungen über die selbsterregende

Dynamomaschine von Baron W. Elphinstone in

Carberry Tower und C. W. Vincent in Holloway werden

nach dem * D. R. P. Nr. 28923 vom 23. December 1882 durch Nachstehendes ergänzt. Die

der Länge nach auf die Trommel gewickelten Drahtstränge sind mit ihren Enden in der

in Textfig. 1 dargestellten Weise mit dem

Stromsammler verbunden. Die Trommel E läuft zwischen

den V-förmigen äuſseren und den einen Stern bildenden inneren Magneten e um. Die inneren Magnete sind so gewickelt, daſs sie

abwechselnd Nord- und Südpole geben; diesen Polen stehen die entgegengesetzten Pole

der äuſseren Magnete gegenüber. Die Enden der Wickelungsdrähte beider Magnetgruppen

sind nach einer besonderen Gruppirungsplatte geführt

(vgl. Textfig. 2). Die Polstücke der inneren und

äuſseren Magnete sind möglichst breit, um dem kreisenden Anker möglichst groſse erregende

Felder darzubieten. In Textfig. 1 sind 18 isolirte

Drahtstränge auf dem Anker angenommen, die jeder aus 2 Drähten bestehen, um zwei

getrennte Ströme zu bilden; doch kann die Zahl der Stränge verdoppelt werden, wo

dann jeder aus einem einzelnen Drahte besteht. In beiden Fällen entstehen 72 zu

Paaren verbundene Drahtenden; jedes Paar ist mit einem Stabe des Stromsammlers H verbunden, der in Fig. 4 und 5 Taf. 31 dargestellt ist

und aus einer Bronzeröhre h besteht, über welche der

Hartgummicylinder h1

geschoben ist; in letzteren sind die 36 Bronzestäbe h2 eingelassen.

Fig. 1., Bd. 261, S. 498

Diese Stäbe sind durch die beiden Hartgummiringe h3 einerseits von dem

vorstehenden Rande der Röhre A, andererseits von der

Verschluſsscheibe h1

isolirt und werden mit Hilfe der Schrauben h5 und der in ihre Ausschnitte greifenden

kegelförmigen Ränder der Röhre h bezieh. der

Verschluſsscheibe h4 in

die Ausschnitte des Hartgummicylinders fest eingedrückt. Die Stäbe h2 sind an ihren freien

Enden mit Oesen versehen, in welche die aus den inneren Flächen der

Gruppirungsplatten h6

hervorstehenden Contactstifte treten. Diese aus dünnem Messingbleche hergestellten

Platten h6 sind auf dem

freien Ende der Nabe h isolirt von derselben befestigt.

An jeder Platte sind in gleichen Abständen von einander drei Contactstifte von

solcher radialer Ausdehnung angebracht, daſs die Stifte die Oesen in den freien

Enden der Stäbe h2

erreichen. Dabei ändern sich die Längen der Contactstifte für jede Platte, so daſs

die Stifte der äuſseren Platte über die sämmtlichen Gurppirungsplatten reichen, die

zwischen ihr und dem Stromsammler liegen. Kommen die Gruppirungsplatten in die

Stellung Fig.

4, so verbinden sie die Stäbe h2 in Gruppen zu dreien, demzufolge in Wirklichkeit

eine Reihe von 12 Endplatten für den Anker gebildet wird. Hierdurch wird die aus der

Bildung von Extraströmen herrührende Funkenbildung, sowie der durch die häufige

Contactschlieſsung und Unterbrechung entstehende Stromverlust beträchtlich

verringert.

Die Maschine erfordert die verhältniſsmäſsig geringste Betriebskraft, wenn das

Höchstmaſs der Arbeit, für welches sie berechnet ist, in den äuſseren Stromkreis gelegt wird,

und zwar in Folge des im Verhältnisse zum äuſseren Widerstände kleinen inneren

Widerstandes. Wird aber der Betrag der Arbeit im äuſseren Stromkreise vermindert, so

vergröſsert sich das Verhältniſs der gesammten verwendeten Kraft durch Ueberwindung

des inneren Widerstandes der Maschine und zwar im umgekehrten Verhältnisse zur

Verminderung der wirkenden geleisteten Arbeit. Es ist dies eine Folge des

unverändert gehaltenen inneren Widerstandes der Maschine bei veränderlicher äuſserer

geleisteter Arbeit.

Um nun die Maschine unter allen Umständen sparsam arbeiten zu lassen, wird das

magnetische Feld getheilt und werden getrennte Ströme durch die Umwickelungsgruppen

oder nach Umständen durch jede Umwickelung geschickt, statt daſs, wie bisher, alle

Umwickelungen der erregenden Magnete verbunden werden, wodurch ein unveränderlicher

Lauf des erregenden Stromes erzielt wird; durch das angegebene Mittel soll der

Widerstand so verändert werden, daſs sich derselbe der vorliegenden Arbeit

anpaſst.

Zu diesem Zwecke werden die Enden jeder Spule der inneren und äuſseren erregenden

Magnete nach einem unterhalb der Trommel am Maschinengestelle angebrachten

Umschalter oder einer Gruppirungsplatte L (vgl. Textfig. 2) geleitet, mit welchen auch die Enden der

den erregenden Strom nach dem Felde leitenden Drähte verbunden sind. In Textfig. 2 sind die äuſseren erregenden Magnete mit a, b, c, d, e,

f bezeichnet, die inneren erregenden Magnete

mit denselben, jedoch mit dem Zeiger * versehenen Buchstaben. Die Gruppirungsplatte

L aus isolirendem Materiale trägt so viel Paare von

einander isolirter Messingplatten, als das Feld erregende Magnete besitzt; diese

Platten sind in 2 Gruppen getheilt, von denen die eine mit den äuſseren, die andere

mit den inneren Magneten verbunden ist, und zwar ist Pol 1 des Magnetes a mit der Platte a1, Pol 2 desselben Magnetes mit Platte a2 u.s.w. verbunden,

ebenso Pol 1 des Magnetes a * mit der Platte a *1

, Pol 2 desselben Magnetes a * mit Platte a *2 u.s.w. Die beiden Plattengruppen sind durch einen Bronzestreifen g getheilt, jedoch von demselben isolirt, ebenso von

dem sie auf 3 Seiten umschlieſsenden Bronzestreifen g1

, der durch einen Draht mit der einen Bürste H1 in Verbindung steht,

während die andere Bürste H1 mit dem Streifen g verbunden ist. Wird die

Maschine in Gang gesetzt, so wird der hervorgerufene erregende Strom für das Feld an

die Platte L geleitet, von wo derselbe in einer der

beabsichtigten Leistung am besten entsprechenden Weise nach den Magnetspulen

geschickt wird. Wie Textfig. 2 zeigt, sind die

einzelnen Platten und die Streifen g und g1 mit Löchern zur

Aufnahme von Contactstöpseln versehen und zwar sind die eingesteckten Stöpsel durch

weiſse, die freien Löcher durch schwarze Kreise angedeutet, Bei der in Textfig. 2 dargestellten Verbindung geht der durch den

Streifen g eintretende Strom durch Platte a2, durch die Spule des

Magnetes a, zurück nach Platte a1, von dieser durch Platte b1 um den Magnet b und

zurück nach Platte b2,

von hier nach Platte c2, um den Magnet c zurück nach q u.s.w. durch die ganze Plattengruppe und die

Magnetspulen bis zur letzten Platte f2 der äuſseren Gruppe. Die Platte f2 ist L-förmig, so

daſs sie die Platte a2

theil weise umfaſstauch grenzt f2 an einen seitlichen Vorsprung der Platte a2 der inneren Gruppe

und ist zwischen beide Platten ein Contactstöpsel eingesetzt.

Fig. 2., Bd. 261, S. 500

Fig. 3., Bd. 261, S. 500

Fig. 4., Bd. 261, S. 500

Der Strom geht demnach nach a

*2, von hier durch die Spule des Magnetes a1 dann nach Platte a*, und dann der Reihe nach durch die Spulen aller

inneren Magnete, bis er von der Spule f * nach der Hatte f*2 gelangt ist. Diese

ist durch den Contactstöpsel mit dem Streifen g

verbunden, der Strom geht von diesem nach der Bürste H1

, so daſs der Stromkreis geschlossen ist. Bei dieser

Art der Verbindung geht der erregende Strom auf gewöhnliche Weise durch das Feld und

arbeitet die Maschine, wenn das Widerstandsmaximum im Felde der erregenden Magnete

erforderlich ist, mit voller Leistung.

Soll nun der Widerstand im erregenden Felde vermindert werden, um die Maschine einer

verringerten Leistung entsprechend arbeiten zu lassen, so werden die Metallplatten

mit den Streifen in der in Textfig. 3 dargestellten

Weise verbunden. Dann ist jedes Plattenpaar in unmittelbarer Verbindung mit den

Streifen g und g1 so daſs der bei g

eintretende Strom gleichzeitig durch die Platten a1, b2, q, d2, e2, f2 nach den entsprechenden Magneten, darauf

zurück nach den Platten b1, c2, d1, e2, f1, a2 nach dem Streifen

g1 und von da nach

der Bürste geht. Auf ähnliche Weise wird der Strom vom Streifen g nach den Platten a*1 bis f*2 der inneren Magnete geleitet.

Durch diese Verbindung wird der Widerstand der erregenden Magnete auf das geringste

Maſs vermindert und die Betriebskraft der Maschine mit dem entsprechenden Betrage

zur Erzeugung von Strömen für äuſsere Arbeit verwendet; gleichzeitig wird durch

diese Art der Verminderung des inneren Widerstandes der Vortheil erzielt, daſs bei

vermindertem äuſserem Widerstände das Verhältniſs des inneren Widerstandes der

Maschine zur geleisteten Arbeit dasselbe bleibt, daſs also demzufolge die

erforderliche Betriebskraft entsprechend verringert wird.

Textfig. 4 zeigt eine Verbindung, bei welcher der

erregende Strom durch beide Magnetgruppen in Hintereinanderschaltung geschickt wird;

hierbei wird der Widerstand im Vergleiche zu Textfig.

3 sehr vergröſsert, dagegen im Vergleiche mit Textfig. 2 auf ¼ vermindert. Letzterer Arbeitswechsel wird erreicht

einerseits durch Ausziehen desjenigen Stöpsels, welcher f2 mit a*2 verbindet, andererseits dadurch, daſs Platte a*2 mit Streifen g und Platte f2 mit Streifen g1 verbunden werden.

Die anderen Bürsten H2

für die äuſseren Stromkreise können in geeigneter Weise mit einer zweiten

Gruppirungsplatte M (Textfig.

2) verbunden werden, welche ebenfalls mit Stöpseln versehen ist und eine

bequeme Verbindungsweise der Bürstendrähte für Parallel- und

Hintereinanderschaltung, je nach Bedarf, gestattet.

Das bisher Gesagte gilt für eine Maschine, bei welcher der erregende Strom von einem

der Hauptstromkreise ausgeht; derselbe kann ebenso gut von einem Nebenstromkreise

oder einer besonderen Stromquelle entnommen werden, wird aber stets zuerst nach der

Gruppirungsplatte L geleitet.

R. E. Ball in New-York (* D. R. P. Nr. 28965 vom 5. Juni

1883) erstrebt Vereinfachung der Construction und erhöhte Leistung von

Dynamomaschinen. Zu diesem Zwecke werden zwei oder mehrere

Anker verwendet, die dicht neben oder in einander angeordnet sind und von

denen der eine oder auch

beide in Umdrehung versetzt werden, so daſs die magnetische Polarität des einen die

Induction des anderen bewirkt, wodurch zusammenhängende Ströme hervorgebracht

werden, während sonst gar kein magnetisches Feld vorhanden ist. Diese Strom

erzeugenden Elemente können in entgegengesetzten Richtungen gedreht werden, oder es

kann ein Theil derselben fest stehen; immer aber bewegen sich ihre inducirenden oder

inducirten Theile in entgegengesetzter Richtung, wenn sie an einander vorbei gehen.

Um die Nutzleistung zu erhöhen, verringert Ball den

inneren Widerstand dieser Elemente oder Anker, indem die Kerne nur mit ein oder zwei

Lagen von Kupferdraht überzogen und die Kerne dann möglichst dicht an einander

gebracht werden. Wie aus dem senkrechten Längsschnitte Fig. 6 Taf. 31 zu

entnehmen ist, sind die beiden von einander getrennten hohlen Achsen B und B1 in den Ständern A

gelagert und mit den Antriebsriemenscheiben B2 versehen. Jede der Achsen trägt an ihrem inneren

Ende einen fest aufgekeilten Anker E und E1

, die in einander sitzen und wovon jeder aus einem

Eisenringe C bestehen, der nach Art des Pacinotti'schen Ringes mit isolirtem Drahte bewickelt

ist. Die Wickelung besteht jedoch nur aus ein oder zwei Drahtlagen, damit die

Kernstücke C möglichst dicht an einander kommen. Die

Drahtenden der Spulen des äuſseren Ankers E1 werden durch die Achse B1 nach dem Stromsammler C1 und die vom inneren

Anker E durch die Achse B

nach dem Stromsammler C2 gezogen. Auf den Stromsammlern schleifen die durch geeignete Träger

gehaltenen Bürsten D. Die beiden Anker erhalten

entgegengesetzte Umdrehungsrichtung, so daſs die Punkte entgegengesetzter Polarität

stets von einander zurückweichen, während die Punkte gleicher Polarität sich

einander nähern. Die Stromkräfte wirken nicht hindernd auf einander, da die

Stromrichtung in der Wickelung an der inneren Seite des Ankers E dieselbe ist, wie die in der Wickelung an der

äuſseren Seite des Ankers E1

, wie dies die Pfeile bei x in Fig.

6 andeuten. Die Construction und Anordnung der Anker kann im Uebrigen eine

beliebige sein, der Draht kann daher auch abtheilungsweise aufgewickelt werden; die

Enden der Wickelungen liegen dann an den Theilstrichen oder Berührungspunkten der

einzelnen Abtheilungen.

Bei in einander liegenden Ankern befinden sich die Metallringe H (Fig. 7 Taf. 31) nur auf

dem inneren Umfange des inneren und nur auf dem äuſseren Umfange des äuſseren

Ankers. Jeder Ring ist mit seinem Anker an zwei oder mehreren Punkten oder

Abschnitten verbunden, so daſs man eine Anzahl paralleler Stromleitungen und dadurch

einen Anker von geringem Widerstände erhält. Nach Angaben in der Patentschrift hat

ein derartiger Anker 1/9 des Widerstandes eines gleich groſsen Pacinotti'schen Ankers und etwa 0,8 bis 0,9 des Materials eines solchen

und zwar deshalb, weil bei dem Pacinotti'schen Ringe

der Weicheisenkern von hinlänglicher Gröſse sein muſs, um den Magnetismus aus der

ganzen Spule des

Halbkreises nach den Polaritätspunkten zu leiten, während der Kern des neuen Ankers

den Magnetismus nur von jeder Zweigleitung nach dem Polaritätspunkte für jenen

Abschnitt weiter leitet; die Metallmenge des Kernes des neuen Ankers ist daher

geringer. Die Mittelpunkte des magnetischen Feldes können näher an einander gerückt

werden, wodurch die magnetische Wirkung in gröſserem Verhältnisse wächst. Fig. 8 und 9 Taf. 31

zeigen Anordnungen mit seitlich neben einander liegenden Ankern. Bei in einer Ebene

liegenden, auf parallelen Wellen befestigten Ankern müssen die Bürsten eine

besondere, in der Patentschrift näher angegebene Lage erhalten.

Tafeln