| Titel: | Ueber Neuerungen an Fett-Schmierbüchsen. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 508 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Fett-Schmierbüchsen.

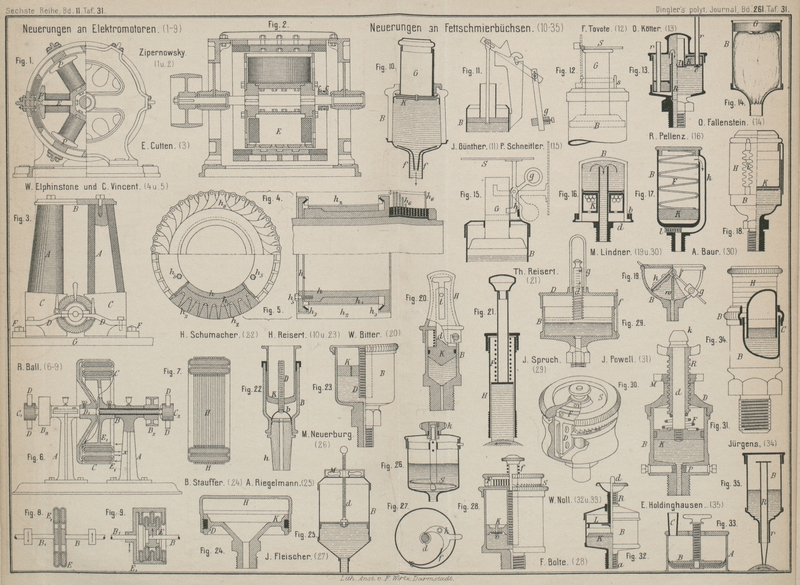

Patentklasse 47. Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Ueber Neuerungen an Fett-Schmierbüchsen.

Wenn auch behauptet werden kann, daſs die Fettschmierung der Schmierung durch Oelbad

in Bezug auf Reibungsverminderung nachsteht (vgl. 1884 252 * 12. 1885 255 129. 256 * 377), so hat die erstere doch eine ziemliche Anwendung und

Verbreitung namentlich bei Triebwerkslagern gefunden. Es liegt dies wohl einestheils

in der durch die festere Form des Schmiermittels bedingten gröſseren Bequemlichkeit

und Reinlichkeit bei der Bedienung der Schmierapparate, anderentheils in den durch

die Einfachheit der letzteren bedingten geringen Anschaffungskosten. Insofern beim

Füllen der Schmierbüchsen mit Fett kein so groſser Verlust eintreten kann wie bei

leichtflüssigen Oelen und der Zulauf des Fettes in die Lager eher auf zu wenig

eingestellt werden kann, wird auch bei Fettschmierung eine Ersparniſs gegenüber

Oelschmierung erzielt, wodurch allerdings nicht selten auch Arbeitsverluste

hervorgerufen werden. Da minder gutes Oel beim Stehen in den Schmierbüchsen leicht

ranzig und zähflüssig wird, Fett sich hingegen länger gleichmäſsig hält, so kann

auch hieraus ein gewisser Vorzug der Fettschmierung vor der Oelschmierung gefolgert

werden.

Die Fettschmierung kann nun entweder selbstthätig

eingerichtet sein, d.h. der Nachdruck des Fettes in das Lager erfolgt durch

Gewichts- oder Federwirkung für die ganze Füllung der Schmierbüchse ohne weiteres

Eingreifen oder Stellen von Hand, oder die Fettschmierung wird wie beim Schmieren

mit der Oelkanne zeitweise vorgenommen, wobei jedoch

die Schmierbüchse immer auf dem Lager sitzen bleibt. Die erstere Art wird sich mehr

bei schwer und gefährlich zugänglichen Lagern empfehlen; jedoch sind die

Schmierbüchsen mit Gewichtswirkung nur stehend verwendbar. Die zweite Art hingegen

wird dort anwendbar sein, wo eine ständige Ueberwachung der Lager vorhanden und je

nach dem zeitweiligen Laufe oder der wechselnden Arbeitsübertragung ein

vorübergehendes Eingreifen in die Zuführung des Schmiermittels erforderlich ist.

So einfach nun die Einrichtung der für die Fettschmierung in die Schmierlöcher der

Lager zu steckenden Apparate oder Büchsen hiernach erscheinen mag, so haben

dieselben doch ein reiches Feld für Erfindungen gegeben und es dürfte deshalb eine

Zusammenstellung der verschiedenen patentirten Neuerungen und

Verbesserungsvorschläge, auf Grund deren das zahlreiche Angebot von

Fett-Schmierbüchsen erfolgt, Beachtung verdienen.

Die verschiedenen hier zu betrachtenden Einrichtungen lassen sich, wie bereits oben

angedeutet, in der Hauptsache in zwei Gruppen theilen, je nachdem dieselben die selbstthätige Schmierung, als deren anfänglicher

Vertreter F. Tovote (vgl. 1882 243 * 261) anzusehen ist, betreffen, oder die zeitweise Schmierung nach dem von Stauffer

(vgl. 1880 236 346) angegebenen Prinzipe befolgen. Die

Neuerungen betreffen in Bezug auf die erste Gruppe namentlich Einrichtungen für beständig gleichmäſsige Schmierung und Vorrichtungen

zum Anzeigen der Entleerung der Büchsen, in Bezug auf

die zweite Gruppe Abänderungen der Stellvorrichtung,

welche zumeist in einer Schraube zum Bewegen eines Druckkolbens besteht; dabei wird

neuerdings auf Erzielung eines stellbaren elastischen

Druckes gesehen.

Selbstthätig wirkende Fett-Schmierbüchsen.

Bei der gewöhnlichen Einrichtung bewegt sich in einer cylindrischen feststehenden

Büchse ein dicht schlieſsender Kolben, welcher durch ein Gefäſs mit eingefülltem

Schrote beliebig beschwert wird und dadurch das vor dem Kolben befindliche Fett

durch den Röhrchenansatz der Büchse in das Schmierloch des Lagers drückt. Umgekehrt

kann die Einrichtung auch so getroffen werden, daſs der Kolben feststeht und die

beschwerte Büchse sich über denselben schiebt (vgl. H.

Reisert 1882 245 * 520). Die Büchsen werden nun

meist aus Blech gefertigt; doch findet man auch Büchsen aus Glas, um den Verbrauch

des Fettes jederzeit beurtheilen zu können.

H. Reisert in Köln (* D. R. P. Nr. 16729 vom 10. März

1881) setzt die Büchse aus einem Glascylinder und zwei metallenen Böden zusammen, welche für die Anlage

der Ränder des Glascylinders zur Abdichtung Ringe aus einem weichen Materiale

eingelegt erhalten. Der Druckkolben ist aus Kork und auf denselben stützt sich eine

besondere Beschwerungshülse. Durch Vertauschen der beiden Cylinderböden kann die

Wiederfüllung des Glascylinders erfolgen, ohne daſs der Kolben verschoben werden

muſs, da die Füllung des Glascylinders abwechselnd von beiden Seiten des Kolbens

vorgenommen werden kann.

Bei gleichbleibender Belastung des Druckkolbens ist bei cylindrischer Form der Büchse

die Pressung des Fettes in das Lager mit der Abnahme seines Eigengewichtes in der

Büchse ungleich. Diesen Uebelstand will H. Reisert (*

D. R. P. Nr. 19561 vom 6. December 1881) durch eine kegelförmige Erweiterung der Büchse nach unten aufheben. Der Kolben K (Fig. 10 Taf. 31) erhält

einen Stulpen, welcher seine hohle Seite dem Fette

zukehrt und dadurch vermöge des Druckes auf dasselbe gegen die Büchsenwandung B gepreſst wird. Durch allmähliche Verminderung der

Kolbenreibung beim Herabsinken des Stulpenkolbens soll die gewünschte

Gleichmäſsigkeit erhalten werden. Diese Einrichtung kann natürlich auch auf

Schmierbüchsen mit zeitweiser Nachstellung Anwendung finden, wie z.B. die rechte Seite der Figur 10 die

Benutzung des Schrotbehälters G als Druckschraube

verdeutlicht. Das Füllen der Büchse wird nach Lösen derselben vom unteren Boden

vorgenommen.

Ungleichheiten in der Zähflüssigkeit des Fettes, welche durch Temperaturunterschiede

bedingt werden, will H. Reisert (* D. R. P. Nr. 22406

vom 4. Oktober 1882) durch Einlegen von Federn f in das

Bodenröhrchen der Büchse in ihrem Einflüsse auf ungleiche Schmierung aufheben. Ein

härteres Fett wird die Federn f besser aus einander

drücken können und so die Austrittsöffnung vergröſsern.

Zur Erzielung gleichmäſsiger Schmierung versieht Jul. Günther in Nakel (* D. R. P. Nr. 33699 vom 3. März

1885) den Druckkolben mit einem Gegengewichte. Wie aus

Fig. 11

Taf. 31 zu entnehmen ist, wächst bei in Folge des Verbrauches geringer werdender

Fettmenge in der Büchse B der Hebelarm des stellbaren

Gegengewichtes g und findet dadurch eine verminderte

Wirkung des Kolbengewichtes statt.

Den vollständigen Verbrauch des Fettes in der Schmierbüchse und damit die

Notwendigkeit frischer Füllung erkennt man bei Blechbüchsen an dem Vorragen des

Beschwerungsgefäſses G (Fig. 10) über dem Deckel

der Büchse. Hierzu wird der Deckel des Beschwerungsgefäſses noch, um den Stand

desselben auf weitere Entfernungen leichter ersichtlich zu machen, mit einem breiten

vorstehenden Rande versehen. Zum Schütze der Büchse gegen Eindringen von Staub und

dadurch bedingter Verunreinigung des Fettes wird auch mit dem Beschwerungsgefäſse

eine Hülse verbunden, welche sich ziemlich dicht über der Büchse wegschiebt. Indem

nun die Büchse mit einer auffallenden Farbe, z.B. roth, angestrichen wird, erkennt

man leicht an der durch die Hülse bestimmten Breite des farbigen Streifens den Stand

des Druckkolbens. Mit solchen Einrichtungen führen z.B. Fr.

Tovote in Hannover und W. Hofmann und Comp. in

M.-Gladbach Fett-Schmierbüchsen aus.

Einen gröſseren Werth wird bei solchen Vorrichtungen namentlich für der genauen

Beobachtung entfernter liegende Lager ein bei Entleerung der

Büchse plötzlich erscheinendes Signal besitzen. Eine für diesen Zweck von

P. Schneitier in Berlin (* D. R. P. Nr. 19330 vom

21. August 1881) angegebene Einrichtung veranschaulicht Fig. 15 Taf. 31. Auf dem

Deckel der Büchse B ist eine z.B. weiſs angestrichene

Scheibe S drehbar, welche mit einem Gegengewichte g und einem Fühlhebel h

verbunden is; letzterer legt sich gegen den Umfang des Beschwerungsgefäſses G und ist dasselbe tief genug gesunken, so richtet das

Gewicht g die Scheibe auf, wie punktirt angegeben

ist.

Diese Einrichtung hat Fr. Tovote (* D. R. P. Nr. 20093

vom 11. December 1881) dahin abgeändert, daſs nach Fig. 12 Taf. 31 das

Aufrichten der Signalscheibe S durch Auftreffen an

einen am Deckel der Büchse B vorstehenden Stift s erfolgt. Umgekehrt kann natürlich als Signal auch die beständig sichtbare

Signalscheibe bei Leerung der Büchse umgelegt, also nicht mehr ersichtlich gemacht

werden.

O. Kotier in Barmen (* D. R. P. Nr. 24149 vom 13.

December 1882) versieht, wie aus dem rechten Theile der Fig. 13 Taf. 31 zu

ersehen ist, den Druckkolben K mit Röhrchen r, durch

deren Hervorragen über dem Büchsendeckel der Stand des Kolbens erkennbar wird. Das

Gewicht des Kolbens und damit der Druck auf das Fett wird durch in denselben

eingelegte Zwischenscheiben geregelt.

Die über die Schmierbüchse sich schiebende, mit dem Beschwerungsgefäſse verbundene Hülse hat A.

Baur in Firma Court und Baur in Köln (* D. R.

P. Nr. 25434 vom 6. Juli 1883) mit einer Sperrvorrichtung versehen, um das Nachdrücken des Fettes beliebig aufheben

zu können. Die Hülse H (Fig. 18 Taf. 31) erhält

einen zahnförmig ausgeschnittenen Schlitz und die Büchse B einen Stift t. Durch geringes Verdrehen von

H kann der Stift t in

eine Zahnlücke gebracht und so der Nachschub des Kolbens K aufgehoben werden. Die Schmierung soll mit

diesem Apparate auch zeitweise erfolgen können. Der

Kolben K wird dann von Hand in bestimmten Zeiten immer

um einen Zahn nachgedrückt und dann wieder festgestellt, womit also eine gewisse

Gleichmäſsigkeit der jedesmal in das Lager gedrückten Fettmenge erreicht ist.

Die mit Kolben versehenen Fettschmierbüchsen können auch vortheilhaft bei Losscheiben u. dgl. benutzt werden. Der durch die

Centrifugalkraft ausgetriebene Kolben drückt dann das Fett in die Lagerbüchse und

die Schmierung erfolgt deshalb nur so lange, als die Losscheibe umläuft, so daſs

kein Fettverlust in der Ruhezeit stattfindet. Solche Einrichtungen sind zur

Oelschmierung schon verschiedentlich angegeben (vgl. 1877 226 * 467. 1879 231 * 13. 1880 237 167).

O. Kötter hat seine Schmierbüchse gleich so

eingerichtet, daſs dieselbe ohne weiteres für das Schmieren von Losscheiben

abgeändert werden kann. Wie aus Fig. 13 Taf. 31 zu

entnehmen ist, wird der die Führungshülse des Kolbens K

verschlieſsende Deckel d und die gleichen Deckel e für den Verschluſs der als Signalstifte dienenden

Röhrchen r entfernt und das Rohr R als Verlängerung des Bodenröhrchens der Büchse

eingesetzt. Das Fett wird dann durch den ausfliegenden Kolben in das letztere

gedrückt und dienen die Röhrchen r ebenso wohl zur

Anzeige des Kolbenstandes, als auch dazu, den Eintritt der Luft hinter denselben zu

vermitteln, eine schädliche Luftverdünnung also zu vermeiden.

R. Pellenz in Köln (* D. R. P. Nr. 28026 vom 30.

December 1883) macht die Büchse B (Fig. 16 Taf. 31) aus Glas

und füllt den Kolben K, welcher hohl ausgeführt ist,

dem Verbrauche des Schmiermittels angemessen mit

Schrot. Die Glasbüchse erhält einen Rand, hinter welchem der Gewindering

b für den Deckel d

angekittet wird.

Die Loose Pulley Lubricator Manufacturing Company in

Middletown legt nach dem Scientific American, 1885 Bd.

52 * S. 36 vor den ausfliegenden

Kolben K (Fig. 17 Taf. 31) eine Feder F und das Fett wird dann durch einen an der Seite

der Büchse B angebrachten Kanal k1 welcher durch eine Stellschraube l nach Belieben verengt werden kann, nach der

Lagerbüchse gedrückt. Die Feder F vergleichmäſsigt den

Fettnachdruck, da bei weiter ausgeflogenem Kolben, wobei mit dem Radius des

Laufkreises die Centrifugalkraft gewachsen, auch der zu überwindende Widerstand ein

gröſserer geworden ist.

An Stelle der Druckkolben bringt M. Lindner in

Meuselwitz (* D. R. P. Nr. 35125 vom 16. Juni 1885) durch Gewichte belastete Druckklappen für selbstthätig wirkende

Fett-Schmierbüchsen in Vorschlag. Die Büchse B (Fig. 19 Taf.

31) ist halbcylindrisch liegend angeordnet und erhält über dem Austrittsröhrchen

eine Scheidewand w, gegen welche von beiden Seiten

durch die mit stellbaren Hebelgewichten g versehenen

Klappen k das Fett gedrückt wird. Die Gewichte g, welche den Verbrauch des Fettes leicht erkennen

lassen, werden jedoch durch den sich ändernden Hebelarm ihrer Schwerwirkung einen

ungleichen Druck hervorbringen.

Zum Nachpressen des Fettes in den Schmierbüchsen werden

auch Federn benutzt, bei welchen sich jedoch der Druck,

als auch die Schmierung mit der Zusammenpressung der Feder ändert, die Stellung der

Büchse aber keinen Einfluſs besitzt. Eine von Wilh.

Bitter in Bielefeld (* D. R. P. Nr. 6118 vom 10. November 1878) angegebene

Einrichtung veranschaulicht Fig. 20 Taf. 31. Der

Deckel der Büchse B, welcher gleich als Hülse H für die Führungsspindel d des Kolbens K ausgebildet ist, wird mittels

Bajonetverschluſs an der Büchse befestigt, um die letztere für eine Neufüllung

schnell frei zu machen. Die Spindel d erhält einen

vorstehenden Stift t, welcher sich in einem Schlitze

der Hülse H führt und dadurch den Stand des Kolbens K erkennen läſst. Durch eine kleine Drehung wird der an

dem Stifte t hochgezogene Kolben K festgehalten, indem der Stift in einen Querschlitz

einschnappt.

An Stelle der zeitweise zu füllenden Büchsen soll nach dem Vorschlage von Th. Reisert in Augsburg (* D. R. P. Nr. 30702 vom 10.

Juli 1884) das Schmierfett durch erhärtende Beimengungen (Stearin, Wachs u. dgl.) in

Form von Fettpatronen zur Anwendung kommen, welche

durch Federdruck gleich in dem Schmierloche des Lagers

an die in Drehung befindliche Welle gepreſst werden. Die Fettpatronen werden also

von der bewegten zu schmierenden Fläche abgeschliffen. Die von Ph. Honold und Comp. in Augsburg in den Handel

gebrachten Fettpatronen, mit welchen z.B. die Triebwerkslager der Ausstellungen zu

Görlitz 1885 und zu Augsburg 1886 geschmiert wurden, werden zum Schütze gegen Staub

von Hülsen H (Fig. 21 Taf. 31)

umschlossen, in welchen die den Druckkolben belastende Feder F untergebracht ist.

In ähnlicher Weise will O. Fallenstein in Düren (* D. R.

P. Nr. 23795 vom 31. December 1882 und Zusatz * Nr. 25435 vom 8. Juli 1883) die

gröſste Reinlichkeit des Fettes und eine leichte Füllung der Schmierbüchsen dadurch ermöglichen,

daſs das Fett in dem Inhalte der Büchsen entsprechenden Beuteln aus Leder, Gummi, Papier o. dgl. vorräthig gehalten wird. Das

zugebundene Ende des Beutels wird einfach abgeschnitten und der Beutel, wie Fig. 14 Taf.

31 zeigt, in die Büchse B gesteckt, in welcher dann auf

denselben eine Gewichtsplatte G, eine Feder oder auch

eine Druckschraube wirken kann, um das Fett an die Lagerstelle zu pressen.

Fett-Schmierbüchsen mit zeitweiser Nachpressung.

Bei diesen Apparaten wird für die Nachpressung eine nachstellbare Schraube benutzt, wie zuerst B.

Stauffer in Köln angegeben hat. Nach einem anderen Vorschlage Stauffer's (* D. R. P. Nr. 6298 vom 21. Januar 1879,

Zusatz zu * Nr. 1934, vgl. 1880 236 346), nach welchem

solche Schmierbüchsen jetzt von W. J. Schumacher in

Köln hergestellt und von H. Reisert daselbst in den

Handel gebracht werden, dient die über einem feststehenden Kolben K (Fig. 24 Taf. 31) zu

schraubende Hülse H zur Nachpressung des Fettes. Um

dabei ein Entweichen des Fettes durch die Gewinde zu verhindern, wird ein

Dichtungsring D zwischen dieselben gelegt. Diese

Dichtung soll sich jedoch nicht bewährt haben, weshalb H.

Schumacher in Köln (* D. R. P. Nr. 16282 vom 26. April 1881) vorgeschlagen

hat, das Nachstellgewinde an eine centrale Schraube zu

verlegen. Wie aus Fig. 22 Taf. 31 zu ersehen, ist an dem Holzpfropfen h mittels des durch einen durchgehenden Stift

gehaltenen Bügels b eine Schraube D befestigt, auf welcher der durch eine Dichtung in der

Büchse B geführte Tauchkolben K zu verstellen ist. Nach Wegnahme der Schraube D, Verstopfung des Loches für dieselbe im Kolben K und Beschwerung des letzteren kann die Schmierbüchse auch leicht zu

einer selbstthätigen gemacht werden.

H. Reisert in Köln (* D. R. P. Nr. 25630 vom 24. Juli

1883) wendet einen Druckkolben K (Fig. 23 Taf. 31) an,

welcher auf der an dem Büchsendeckel befestigten Schraube D verstellt wird. Der Büchsendeckel erhält einen ränderirten Rand mit z.B.

zwei Gewindegängen, nach welchen der Rand unterschnitten ist. Die Büchse B erhält an ihrem oberen Rande ebenfalls zwei

Gewindegänge, welche in diese Unterschneidung passen. Dadurch kann der

aufgeschraubte Deckel für die Nachstellung des Kolbens immer weiter gedreht werden,

während ein Zurückgehen desselben nicht erfolgen kann. Der Kolben K wird aus Kork mit Metallmutter gefertigt. In dieser

Einrichtung werden Fett-Schmierbüchsen auch verschiedentlich bei Kurbelzapfenlagern u. dgl. benutzt; von den letzteren

führt dann ein Kanal oder Rohr nach der im Drehungsmittel angeordneten

Schmierbüchse, welche an der Drehung theilnimmt, und es bedarf also während des

Ganges der Maschine nur eines kurzen Festhaltens des Deckels, um Schmiermaterial an

die Lagerstelle zu pressen.

Bei der beschriebenen Schmierbüchse bietet das Festhalten des Kolbens durch den dichten

Schluſs in der Büchse allein die Gewähr für eine Verstellung des Kolbens; um nun den

Kolben besser gegen Drehung

zu sichern, bringt H. Zweifel in Kalk bei Köln (* D. R. P. Nr. 19931 vom 28. December 1881) in Vorschlag, den Kolben an der unteren

Seite mit hohen Rippen zu versehen, welche sich in das Fett eindrücken, so daſs die

Zähigkeit des letzteren für die Drehungsverhinderung benutzt wird.

Zum Nachstellen des Kolbens ordnet A. Riegelmann in Hanau (* D. R. P. Nr. 21920 vom 22.

September 1882) auf dem Deckel der Schmierbüchse B

(Fig. 25

Taf. 31) eine zwischen diesem und einem Bügel gehaltene Mutter M an; die Spindel d des

Kolbens ist hierzu mit Gewinde versehen.

In ähnlicher Weise erhält auch bei der Schmierbüchse von J.

Fleischer in Köln (* D. R. P. Nr. 21791 vom 22. August 1882), welche von

P. Hosemann in Liegnitz in den Handel gebracht

wird, die nach oben gerichtete Spindel des Druckkolbens

Gewinde und der Büchsendeckel gibt hierzu die Mutter ab. Zur Verstellung

des Kolbens hat die Spindel am oberen vorragenden Ende eine ränderirte Scheibe

erhalten. Um nun ein selbstthätiges Zurückgehen der Spindel, wie es durch

Erschütterungen u.s.w. hervorgerufen werden kann, unmöglich zu machen, wird

innerhalb am Deckel der Büchse ein Gesperre angebracht. Wie aus Fig. 27 Taf. 31 zu

entnehmen, wird eine Klinke k durch die Feder f an die Schraubenspindel d gedrückt, welche an zwei Stellen eingehobelt ist, wodurch

entgegenstehende Zähne erhalten werden. Die Klinke k

kann durch einen Knopf von auſsen ausgelöst werden.

Anstatt mit einem Kolben will M. Neuerburg in Köln (* D.

R. P. Nr. 24159 vom 3. März 1883) das Fett durch eine Förderschraube nachpressen. Die Spindel S

(Fig. 26

Taf. 31) mit den Schraubenflügeln steckt innerhalb des Fettes in der Büchse B und wird mittels des ränderirten Kopfes k zeitweise gedreht.

Mit den Schmierbüchsen für zeitweilige Nachstellung sucht man nun mehrfach einen dauernden elastischen Druck auf das Fett zu verbinden.

Es wird dies durch Einschaltung einer Feder zwischen Druckkolben und dem

Nachstellmechanismus erreicht, so daſs durch letzteren die Feder immer wieder von

Neuem um einen bestimmten Betrag gespannt wird. Man erzielt auf diese Weise eine

Vereinigung der Vorzüge der beiden Gruppen von Fett-Schmierapparaten. Durch die

zeitweise Nachstellung hat man es in der Hand, die Schmierung jederzeit dem

wechselnden Bedürfnisse entsprechend vorzunehmen, und durch das elastische

Druckmittel wird ein beständiges Zuleiten des Fettes an das Lager

bewerkstelligt.

Bei der von J. Spruch in Hameln a. W. (* D. R. P. Nr.

30031 vom 2. April 1884) angegebenen Schmierbüchse wird der Deckel D (Fig. 29 Taf. 31) auf die

Büchse B geschraubt und durch einen federnden Halter

f gegen Selbstverdrehung geschützt. Zwischen dem

Kolben K und dem Deckel D ist eine Feder F gelegt und durch das im Glasrohre g ersichtliche Vorragen der Spindel d läſst sich der Stand des Kolbens K leicht erkennen. Die Spindel d erhält eine Eintheilung. Hat man demnach erprobt, daſs die Schmierung

bei einer bestimmten Anspannung der Feder F am

günstigsten ist, z.B. zwischen den Marken 3 und 5, so braucht man nur, wenn der

Kolben bis an die Marke 5 gesunken ist, den Deckel so weit nachzuschrauben, daſs die

Marke 3 neuerdings sichtbar ist.

Eine von James Powell in Cincinnati (Nordamerikanisches

Patent Nr. 335146) getroffene Einrichtung zu gleichem Zwecke veranschaulicht Fig. 31 Taf.

31. Der Deckel D der Büchse B ist fest aufgeschraubt und erhält ein besonderes, mit Gegenmutter M versehenes Gewinderohr R, in welchem sich die Kolbenspindel d führt und

durch das die Anspannung der Feder F bewirkt wird. Die

Spindel d erhält einen Kopf k, durch welchen man, wenn sich derselbe auf das Ende des Gewinderohres

R aufgesetzt hat, auf das Nachstellen des letzteren

aufmerksam gemacht wird. In das Austrittsrohr der Büchse ist noch querstehend ein

mit einer entsprechenden Durchbohrung versehener, dicht eingeschliffener Pfropfen

P eingesetzt, durch dessen Verdrehung mit Hilfe der

angebrachten Schraubenköpfe eine Regelung der Schmierung erfolgt, indem die

Austrittsöffnung hierdurch verengt wird.

F. H. Bolte in Milwaukee (* D. R. P. Nr. 35642 vom 8.

September 1885) verbindet die Schraube für den wie bei der Reisert'schen Schmierbüchse (Fig. 23) zu verstellenden

Kolben K (Fig. 28 Taf. 31) durch

eine Spiralfeder F mit einer Sperrscheibe S, welche

durch die Feder f beständig gegen einen festen, auf dem

Büchsendeckel angebrachten Klinkenzahn gedrückt wird. Durch Verdrehen der mit einem

rauhen Rande versehenen Sperrscheibe S wird die Feder

F gespannt. Der Kolben K erhält ein Klappenventil v, welches sich

beim Ausziehen desselben öffnet, und dadurch ist, weil eine Luftverdünnung hinter

dem Kolben vermieden wird, das Ausziehen zur Neufüllung der Büchse erleichtert. Bei

dieser Schmierbüchse fehlt ebenso wie bei der ähnlichen Reisert'schen ein Mittel zur Erkennung des Kolben Standes.

Dieser Uebelstand ist bei der von M. Lindner (* D. R. P.

Nr. 35125, vgl. oben S. 512) angegebenen, von Heymer und

Pilz in Meuselwitz ausgeführten und von A.

Hauptvogel in Dresden in den Handel gebrachten Schmierbüchse mit Flügelkolben vermieden. Der Flügel D (Fig. 30 Taf. 31)> welcher an dem Deckel der Büchse angegossen ist,

wird im Kreise gegen eine feste radiale Wand in der Büchse gepreſst und dadurch das

Fett in den an dieser Wand befindlichen Austrittskanal gedrückt. Ueber den

Büchsendeckel ist wie bei dem vorigen Apparate eine Sperrscheibe S gelegt, welche mit dem Büchsendeckel durch eine

Spiralfeder F verbunden ist.

Statt Federn wird auch als elastisches Zwischenglied zwischen Druckkolben und Stellvorrichtung ein Luftkissen benutzt. So bringt F. J. Metzger in Leipzig von W. Noll in

Minden (* D. R. P. Nr. 24892 vom 5. December 1882) construirte Schmierbüchsen mit

Doppelkolben in den Handel, bei welchen die von dem

letzteren eingeschlossene Luft einen elastischen Druck auf das Fett vermittelt. Wie

in Fig. 32

Taf. 31 veranschaulicht ist, bewegt sich in der Büchse B zuerst frei der Bleikolben K, welcher sich

mit seiner Spindel d in dem Gewinderohre R führt. Dieses Rohr erhält einen in der Büchse B luftdicht geführten Kolben L. Wird daher letzterer durch Drehen an dem rauhen Rande des Rohres R verstellt, so wird die zwischen K und L befindliche Luft

zusammengedrückt und diese sucht sich dann wieder auszudehnen, erzeugt also einen

Druck auf den Kolben. Der Stand der Spindel d gibt an,

wenn der Kolben L wieder nachzustellen ist.

Zum Füllen dieser Schmierbüchse von unten durch das Loch

a soll die in Fig. 33 Taf. 31

dargestellte Pumpe benutzt werden. Das Gefäſs A wird bei niedergeschraubtem Kolben B durch den Stutzen C

zuerst mit Fett gefüllt und dann in diesen Stutzen der Gewindezapfen der

Schmierbüchse Fig.

32 gesetzt. Durch Aufschrauben des Kolbens wird hierauf das Fett in die

Schmierbüchse gedrückt (vgl. H. Reisert 1882 243 * 191).

Bei der von Jürgens und Comp. in Sudenburg-Magdeburg

ausgeführten, zum Patentschutze angemeldeten Fett-Schmierbüchse wird Preſsluft unmittelbar zum Ausdrücken des Fettes ohne

Mitbenutzung eines Kolbens oder einer Druckklappe angewendet. Die Hülse H (Fig. 34 Taf. 31) wird

durch eine Stopfbüchse C luftdicht in der Büchse B geführt und zwar so fest, daſs dieselbe gegen ein

selbstthätiges Hochgehen geschützt ist. Die Hülse H

wird nun zeitweise von Hand in die Büchse um ein bestimmtes Maſs, welches an einer

Eintheilung ersichtlich ist, eingedrückt und dadurch die eingeschlossene Luft

zusammengepreſst, welche dann, indem sich dieselbe wieder ausdehnt, das Fett aus der

Büchse B in das zu schmierende Lager drückt.

Die Fettschmierung auch mittels Schmierkanne zu ermöglichen, hat Fr. Tovote

in Hannover (* D. R. P. Nr. 20990 vom 30. April 1882) eine Spritzkanne für Fett angegeben. Dieselbe stellt sich als eine

Schmierbüchse dar, bei welcher der Kolben feststeht und die Büchse sich über

denselben schiebt. Wird also das Kolbenrohr in ein Schmierloch gesteckt und auf die

Büchse ein Druck ausgeübt, so tritt Fett aus dem Kolbenrohre in das Schmierloch.

E. Holdinghausen in Hilchenbach (* D. R. P. Nr. 34270

vom 20. Februar 1885) will die Fettschmierung durch

Nadelschmierapparate vornehmen. Wie aus Fig. 35 Taf. 31 zu

entnehmen, steckt in dem Austrittsrohre r der Büchse

B lose ein oben verschlossenes Kupferröhrchen R, welches oben und unten geschlossen, mit einem

flüssigen Oele gefüllt ist und mit dem unteren Ende im Schmierloche des Lagers auf

dem in Drehung befindlichen Zapfen schleift. Ist derselbe nicht genügend geschmiert,

so erwärmt sich das Lager, die Erwärmung pflanzt sich durch das Röhrchen R in das Innere der Büchse B fort und es schmilzt etwas Fett, welches nun zum Lagerzapfen

gelangt.

Tafeln