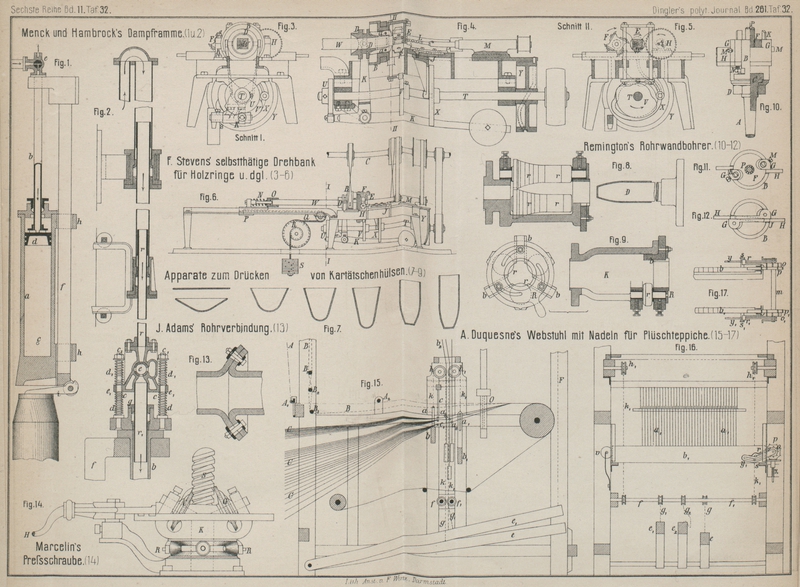

| Titel: | A. Duquesne's Webstuhl für gemusterte Plüschteppiche. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 522 |

| Download: | XML |

A. Duquesne's Webstuhl für gemusterte

Plüschteppiche.

Patentklasse 86. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 32.

A. Duquesne's Webstuhl für gemusterte Plüschteppiche.

Um die einzelnen Faserbärte bei sammtartigen Geweben, namentlich bei gröberen Geweben

wie Plüschteppichen u. dgl., fester mit dem Grundgewebe zu verbinden und dadurch das

Ausziehen derselben zu erschweren, werden die diese Faserbärte bildenden Polfäden in Gazebindung verwebt.

Hierzu benutzt A. Duquesne in Paris (* D. R. P. Nr.

24474 vom 18. März 1883 und Zusatz * Nr. 35346 vom 10. Mai 1885) in einem Webstuhle

für gemusterte Plüschteppiche an Stelle der gewöhnlichen Webschäfte mit Litzen Nadelkämme, wie dies übrigens auch schon von S. Weigert (vgl. 1884 252 *

20) zur Erzeugung von Gazebindungen angegeben wurde.

Textabbildung Bd. 261, S. 522

Das Gewebe, dessen Bindung nebenstehend verdeutlicht ist, enthält dreierlei

Kettenfäden: die ganz gestreckt verlaufenden Fäden a,

um welche sowohl abwechselnd kreuzend die Fäden d, als

die Polfäden c durch die Schuſsfäden b geschlungen gehalten sind. Die Fäden a, b und d sind dünn und

aus Jute, Hanf o. dgl., während die dickeren Polfäden c

aus Wolle bestehen, so daſs dieselben im fertigen Gewebe die übrigen Fäden

vollständig verdecken und das Gewebe sowohl auf der Vorder-, als Rückseite nur die

Wollfäden zeigt und zwar auf der Rückseite glatt, obenauf die durch Aufschneiden der

Maschen erhaltene Haardecke.

Dem entsprechend erhält auch der Webstuhl, wie aus Fig. 15 Taf. 32 zu

entnehmen ist, drei Webketten. Die im Gewebe gerade liegende Kette A kommt von einem hoch liegenden Kettenbaume, wird

durch die Zinken eines Kammes A1 getheilt und dann, durch einen Querstab A2 gehalten, durch ein

feststehendes Blatt oder einen Kamm c sowie durch das

Blatt der Lade O geführt. Die Gazekette B kommt ebenfalls von einem höher liegenden Baume, ist

durch die Stäbe B1 und

B2 ins Kreuz gelegt

und geht über den Stab B3 zu dem Nadelkamme b, durch dessen

Nadelöhren a die einzelnen Fäden gezogen sind. Die

Fäden gehen dann ebenfalls durch das feste Blatt c und

das Blatt der Lade o. Die verschieden farbigen

Polkettenfäden C kommen von Spulen, welche reihenweise

über einander in Rahmen gelagert sind und durch federnde Fühler gebremst werden. Die

Fäden C sind abtheilungsweise über die festen Stäbe c1 zu den Litzen a2 der Schnüre b2 einer oberhalb auf

dem Stuhle stehenden Jacquardmaschine geführt und werden dann mehrere zusammen durch

die länglichen Oehre der Nadeln a1 des Kammes b1 gezogen. Die senkrecht und wagerecht hin und her

erfolgenden Bewegungen des Nadelkammes b werden mit

Hilfe eines Trittes e bewirkt, welcher mittels Kette

g die Achse f dreht.

Von Rollen dieser Achse führen Ketten k nach oben über

Rollen h und ist an den Ketten k der Nadelkamm b angehängt. An dem letzteren

ist ein Stift s (vgl. Fig. 16 und 17 Taf. 32)

befestigt, welcher in dem Schlitze eines Hebels y

gleitet. Mit diesem Hebel ist eine federnde Klinke r

verbunden, welche in ein auf der fest gelagerten Achse m (vgl. Fig. 17 Taf. 32) lose drehbares Schaltrad o

greift und dadurch dasselbe absetzend dreht. Diese Drehung wird auch der mit o fest verbundenen achteckigen Scheibe p mitgetheilt, welche dadurch den Nadelkamm b von rechts nach links zur Seite schiebt. An steter

Anlage an der Scheibe p wird der Kamm b durch eine federnd gehaltene Gegenrolle v am anderen Ende erhalten. Gegen Selbstdrehung wird

die Scheibe p durch eine federnde Knagge z geschützt, welche sich in die geraden Seiten von p legt. Ganz ähnlich erfolgt auch die senkrecht und

wagerecht hin- und hergehende Bewegung des Kammes b1; nur sind für denselben zwei Tritte e1 und e2 vorgesehen. Durch

das Niederdrücken eines dieser beiden Tritte hebt sich der Kamm b1 und gleichzeitig

auch die für die Maschenbildung bestimmten Polfäden, indem der Bewegungshebel der

Jacquardmaschine durch eine Schnur F mit dem Tritte e2 verbunden ist. Der

Hebel y1 für die

seitliche Verschiebung des Kammes b1 ist gebrochen ausgeführt, während der gleiche

Hebel y für den Kamm b

einfach gerade gestreckt ist. In Folge dessen wird der Hebel y1 nur die halbe Schwingung des Hebels y ausführen und kann deshalb die senkrechte Auf- und

Abbewegung des Kammes b1 zur Erreichung der nöthigen seitlichen Verschiebung doppelt so groſs

sein als die des Kammes b, wie es zur Bildung der hohen

Maschen der Polfäden nothwendig ist. Doch kann man auch, wenn keine hochstehenden

Maschen gebildet werden sollen, dem Kamme b1 die gleiche Gröſse der senkrechten Bewegung

ertheilen. Hierzu ist die Kette g2 des Trittes e2 schlaff mit der zugehörigen Rolle auf der Achse

f1 verbunden; die

Kette g2 muſs also erst

straff gezogen werden, ehe die Erhebung des Kammes b1 eintritt.

Zur Herstellung der in der Textfigur dargestellten Gewebebindung hat der Weber die

Tritte e, e1 und e2 in folgender

Reihenfolge zu bewegen: 1) Durch Niederdrücken des Trittes e2 werden die das Muster bestimmenden

Polfäden und der Nadelkamm b1 um die Hälfte ihrer gesammten Aufwärtsbewegung gehoben, dann wird eine

Ruthe eingelegt und der Tritt e2 fallen gelassen. 2) Durch Bewegung des Trittes e1 wird der Nadelkamm

b1 um seinen vollen

Hub aufwärts geführt und dabei durch die Nadeln a1 von allen Polfäden ein Fach gebildet, in welches

ein Schuſsfaden eingelegt wird. 3) Der Tritt e wird

niedergedrückt, dadurch die Kette B gehoben und die

Gazebindung derselben hergestellt, worauf das Spiel von Neuem beginnt.

Tafeln