| Titel: | Neuerungen an Gasbrennern für Beleuchtungs- und Kochzwecke. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 525 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Gasbrennern für Beleuchtungs- und

Kochzwecke.

(Patentklasse 26. Fortsetzung des Berichtes Bd.

259 S. 412.)

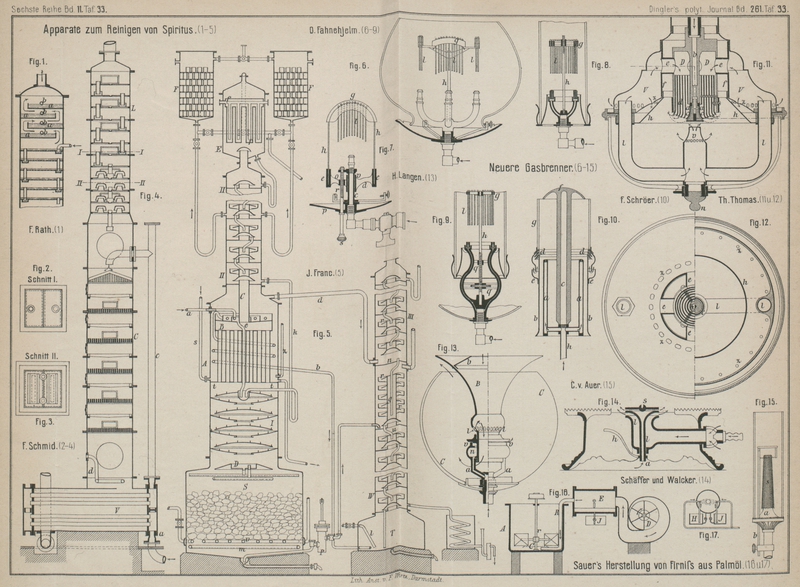

Mit Abbildungen auf Tafel

33.

Neuerungen an Gasbrennern für Beleuchtungs- und

Kochzwecke.

F. Schröer in Dresden (* D. R. P. Nr. 35064 vom 8.

September 1885) umgibt an Rundbrennern den

verhältniſsmäſsig hoch gebauten Brennerkörper a (Fig. 10 Taf.

33), welcher durch Rohr h mit Gas versorgt wird, mit

einem Mantel b, über welchem durch Kegelschirme d Luftkanäle gebildet werden. Auf dem Mantel b sitzt verschiebbar der Stulpen e; je höher derselbe geschoben wird, um so mehr verengt

sich der Durchgang zwischen demselben und der Verlängerung des obersten

Kegelschirmes d, um so weniger Luft wird daher zwischen

beiden eintreten und durch die von d gebildeten Kanäle

an die Flamme gelangen können. Zwischen dem oberen Rande des Cylinders g und der Kante der Abdeckung f des Metallcylinders c wird nur ein schmaler

Spalt gelassen, damit angeblich die unteren Brennertheile stark erhitzt werden, um

Gas und Luft vorzuwärmen.

Th. C. J. Thomas in London (* D. R. P. Nr. 35084 vom 10.

Juni 1885) läſst bei seiner Gaslampe das durch Rohr b (Fig. 11 und 12 Taf. 33)

zugeführte Leuchtgas

durch Oeffnungen a und den Mantel c nach unten ausströmen. In der Lufterhitzungskammer

D sind Röhren d

befestigt. Die Flamme überträgt einen Theil ihrer Wärme durch den kegelförmigen

Mantel h, Cylinder f und

Rohre e auf die durch den Vorwärmer V streichende Luft. Ein Theil der vorgewärmten Luft

tritt durch Rohre l und Aufsatz v unter die Leuchtflamme. Auſserdem soll durch Oeffnungen bei z im Mantel h Luft zur

Flamme treten. Um das Gas entzünden zu können, wird der Stöpsel n herausgeschraubt. (Vgl. 1886 259 * 417.)

Bei dem Rundbrenner von H.

Langen in Plagwitz-Leipzig (* D. R. P. Nr. 34815 vom 13. August 1885)

steigt, wie Fig.

13 Taf. 33 zeigt, das Leuchtgas durch die beiden Rohre a in den Hohlraum n,

erwärmt sich hier und strömt dann aus der wagerechten Kreisspalte v. In dem aus weiſsem Thone hergestellten Cylinder B liegt der Thonring b, um

die Luftzufuhr zu regeln. Die vorgewärmte Luft tritt theils durch Oeffnungen l zur Flamme, theils geht sie in der Pfeilrichtung nach

unten. Das Ganze ist von der Glocke C

eingeschlossen.

O. Fahnehjelm in Stockholm (* D. R. P. Zusatz Nr. 34807

vom 23. Juni 1885, vgl. 1886 259 * 413) hat die Anordnung

der Glühkörper für Wassergas verbessert. Für die

Zusammensetzung des einzelnen Glühkörpers fällt besonders der Umstand ins Gewicht,

daſs das Material der Glühstäbchen sich in der Wassergasflamme nach und nach

verflüchtigt und die Glühkörper demnach leicht zu ersetzen sein müssen. Um einen

solchen Austausch sogar für jede einzelne Glühnadel bewerkstelligen zu können, kann

man in manchen Fällen zweckmäſsig statt der teigförmigen Mass, worin die Nadeln

eingesteckt werden und welche dieselben nach dem Erhärten festhält, ein durchlochtes

Blech zur Anwendung bringen, in das die mit einem Kopfe oder einer Verstärkung

versehenen Glühnadeln lose eingehängt werden.

Bei dem Zweilochbrenner (Fig. 7 Taf. 33) trägt die

auf dem Rohre c verschiebbare Hülse v zwei Arme d, in deren

Dillen e die beiden Stäbe h mit dem Kamme g eingesteckt werden, in

welch letzterem die Magnesiastäbchen l lose hängen. In

das Gewinde bei o greift eine im Glockenteller p und in einem vom Rohre c

ausgehenden Arme drehbar gelagerte Schraubenspindel r

ein, so daſs durch Drehen derselben mittels des Knopfes s der Kamm g höher oder tiefer zur Flamme

eingestellt werden kann.

Bei Rundbrennern (Fig. 8 und 9 Taf. 33) bildet der

Glühkörper einen Ring g mit einer oder mehreren Reihen

lose eingehängter Glühnadeln l und ist mittels eines

Quersteges an einem Stabe h befestigt, welcher in der

Mitte des Brenners in eine geeignete Verstärkung des Bodens eingeschraubt ist. Die

Ausströmungsöffnungen des Wassergases bestehen zweckmäſsig aus einer Anzahl sehr

feiner Löcher. Die Anbringung der Glascylinder, welche in Fig. 8 und 9 gezeichnet sind, ist

nicht nothwendig; vielmehr sind Glascylinder bei den Wassergas-Rundbrennern ebenso überflüssig als

bei den gewöhnlichen Lochbrennern.

Um den Glühkörper bei dem in Fig. 9 veranschaulichten

Brenner zu verstellen, sind in dem mittleren Hohlraume des im unteren Theile aus

zwei Armen bestehenden Brenners Querstege q mit

Führungshülsen für den Halterstift h angebracht. Am

unteren Stege ist eine Mutter gelagert, durch deren Drehung der Stift h mit dem Glühkörper gehoben oder gesenkt wird. Anstatt

der runden Form der Brenner könnte auch eine ovale Form derselben Anwendung finden.

Bei dem in Fig.

6 Taf. 33 dargestellten vierarmigen Brenner sind die vier Glühkörper an

einem viereckigen Rahmen befestigt, der von einem in der Brennermitte angebrachten

Mittelstiele h getragen wird. Die einzelnen Glühkörper

l sind mit der Breitseite nach auſsen gerichtet. In

derselben Weise können auch Glühkörper mit 3, 5 und mehr Seiten zusammengesetzt

werden.

Es empfiehlt sich bei allen Rundbrennern die Stifte nicht fest mit dem Kamme zu

verbinden, sondern dieselben erst vor Verwendung der Brenner lose einzusetzen, da

derartige Brenner mit festgemachten Stiften beim Versenden leicht beschädigt werden.

Dagegen können bei den gewöhnlichen Brennern für einfache Flammen die Stifte am

Kamme befestigt werden, da diese Brenner eine sehr einfache und sichere

Verpackungsweise gestatten.

Das bereits in D. p. J. 1886 259 413 erwähnte Glühlicht von C. v. Auer besteht nach dem französischen Patente Nr.

172064 aus einem gewöhnlichen Bunsen'schen Brenner a (Fig. 15 Taf. 33), über

welchem ein Mantel s aus Wolle oder Baumwolle mittels

Platindraht an einem stellbaren Träger b hängt. Das

Gewebe ist getränkt mit einer Lösung von salpetersaurem

Lanthan und Zirkon, oder Yttrium oder Erbium und Zirkon, welch letzteres

auch durch Magnesia ersetzt werden kann. Durch die Flamme wird das Gewebe verbrannt

und es bleibt ein cylindrischer Glühkörper der betreffenden Oxyde zurück, welcher

ein ruhiges Licht ausstrahlt. (Vgl. auch Journal für

Gasbeleuchtung, 1886 * S. 646.)

Die Gaskochbrenner von Schäffer

und Walcker in Berlin unterscheiden sich nach dem Journal für Gasbeleuchtung, 1886 * S. 320 und 390 dadurch von den bisher

verwendeten, daſs die bei anderen einstellbaren Scheibenbrennern vorhandene, sonst

durchgehende Deck- oder Brennerscheibe hier in das mit ihr verbundene

Luftzuführungsrohr l (Fig. 14 Taf. 83)

ausläuft, welches zur Verstellbarkeit der Flammenstärke und des vortheilhaftesten

Gasgemisches wegen unten mit einem Gewinde und einem Vierkante bei a versehen ist. Durch das Rohr l wird die zur vollständigen Verbrennung nothwendige Verbrennungsluft auch

dem Innenraume des Flammenkörpers zugeführt. Damit diese innere Verbrennungsluft die

Flamme behufs inniger Mischung möglichst rechtwinkelig durchdringt, ist über dem

Brennerluftrohre l, mit entsprechendem Luftdurchgange,

die Luftleitungsscheibe s fest verschraubt, Durch diese

Vorrichtung soll eine

vollkommene und geruchlose Verbrennung erzielt werden, da bei anderen Brennern der

dicht über dem Brennerkopfe sitzende Kochtopf den Luftzutritt in das Innere des

Flammenkörpers hindert und daher eine unvollkommene Verbrennung veranlaſst. Die zur

Erzielung der Geruchlosigkeit und des sparsamsten Gasverbrauches nothwendige

Einstellung eines jeden Brenners geschieht in einfachster Weise auch während des

Brennens der Flamme dadurch, daſs man die Brennerscheibe entweder von unten an dem

Vierkante a mit einem kleinen Stellschlüssel h oder mit irgend einer Zange, oder daſs man sie von

oben mittels eines in den Schlitz s der Luftscheibe

aufgesetzten Schraubenziehers auf- oder niederschraubt.

Auf der Ausstellung von Gaskochapparaten in Winterthur

befanden sich Küchenherde von hier in drei

verschiedenen Gröſsen. Die Brat- und Backräume in denselben werden nicht unmittelbar

durch die Gasflammen, sondern mittelbar durch Wasserheizröhren – an beiden Enden

zugeschweiſste, theilweise mit Wasser gefüllte Perkins'sche Röhren – erwärmt. Hierdurch wird die Hitze sehr gleichmäſsig und

ein Anbrennen des Bratens oder des Backwerkes verhütet. Der Gasbrenner (Fletcher's sogen. Tube

Burner) liegt seitlich vom Bratrohre und dient andererseits noch zur

Erwärmung eines Kochgeschirres, welches neben dem eigentlichen Herde in eine etwas

tiefer liegende kleine Herdplatte eingesetzt ist. Unterhalb des Bratofens befindet

sich ein Raum zum Warmhalten von Speisen oder zum Anwärmen der Teller. In der

Herdplatte über dem Bratofen befinden sich drei Kochlöcher, zwei gröſsere vorn mit

Fletcher'schem Doppelringbrenner, ein kleineres mit

einfachem Ringbrenner hinten; neben letzterem ist die Einfüllöffnung des 14l haltenden Wasserschiffes, in welchem das Wasser,

wenn alle Kochflammen des Herdes benutzt werden, eine Temperatur von 65 bis 70°,

wenn nur mit den beiden Doppelringbrennern gekocht wird, von 50° erreicht.

Für einen Haushalt von 6 Personen ergibt sich nach derselben Quelle, 1886 S. 257 im

Durchschnitte folgender Gasverbrauch:

a)

Frühstück, Kaffee und Milch

170l

b)

Mittagessen, je 4l Wasser

zu Fleisch und Gemüse

220l

Fortkochen in 2 Geschirren während 1½ Stunden

330

Mehlrösten, Butterschmelzen, u. dgl.

100

Braten alle 2 Tage 2000l,

täglich also

1000

–––––

1650

c)

Nachmittagskaffee wie am Morgen

170

d)

Nachtessen, Suppe oder Thee

210

–––––

Zusammen

2200l

In Brüssel wird das zum Kochen und Heizen am Tage verbrauchte Leuchtgas mit 10 Cent,

für 1cbm abgegeben, während das des Nachts

gelieferte Leuchtgas 20 Cent, kostet. In Folge dessen hat der Tagesverbrauch an Gas

bedeutend zugenommen. (Vgl. F. Fischer 1883 249 381.)

Tafeln