| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate zur Reinigung von Spiritus. |

| Fundstelle: | Band 261, Jahrgang 1886, S. 542 |

| Download: | XML |

Neuere Verfahren und Apparate zur Reinigung von

Spiritus.

(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes Bd. 259

S. 224.)

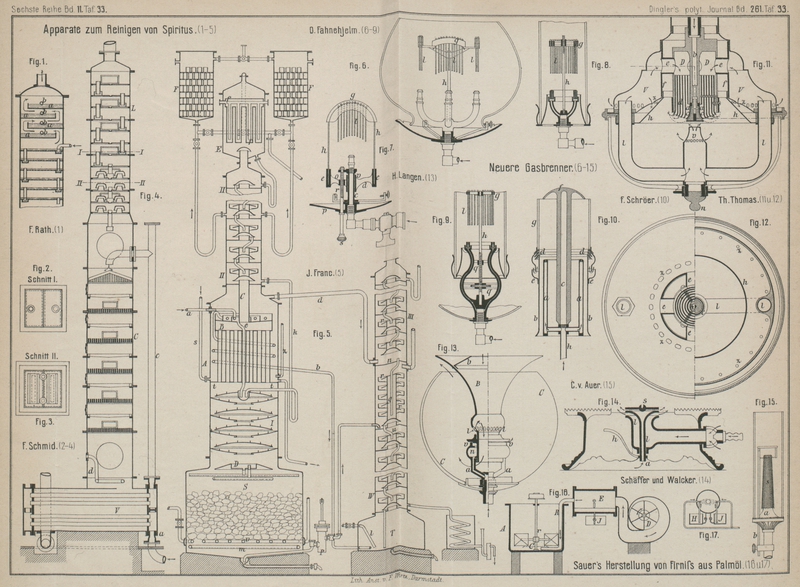

Mit Abbildungen auf Tafel

33.

Neuere Verfahren zur Reinigung von Spiritus.

Nach R. Eisenmann und J.

Bendix in Berlin (* D. R. P. Nr. 35003 vom 23. Juni 1885) bildet sich bei

der Filtration von Spiritus über Holzkohle durch den in

den Poren der Kohle vorhandenen Sauerstoff Aldehyd. Um dies zu vermeiden, soll die

Filtration unter Luftausschluſs stattfinden und soll sowohl die Kohle, als der

Spiritus vorher luftfrei gemacht werden.

H. Deininger in Berlin (* D. R. P. Nr. 30843 vom 24.

Juli 1884 und Nr. 35510 vom 24. Juli 1885) will Rohspiritus

durch Verbindungen des Bleioxydes und Bleisuperoxydes mit Basen in

Gegenwart von Glycerin reinigen. Dabei soll das Fuselöl

in die entsprechenden Säuren übergeführt werden, unter Ausscheidung von metallischem

Blei.

Die Lösung von Bleioxydkali wird mit so viel Glycerin versetzt, daſs die Alkalescenz

aufgehoben wird. Hiermit wird die eine Abtheilung des verwendeten Apparates

gefüllt, eine andere mit pulverförmigem Kalkhydrat, die letzte mit Holzkohle. Die

Bleioxydkalilösung wird durch eine Dampfschlange erwärmt, damit die Verflüssigung

von Spiritusdämpfen in dieser Abtheilung verhindert wird.

Die Rohspiritusdämpfe gelangen aus dem Maischdestillirapparate in die erhitzte,

Glycerin enthaltende Bleioxydkalilösung. Es sollen dann die mitgeführten Fuselöle in

Baldriansäure, Buttersäure u.s.w. umgewandelt werden, welche mit allen anderen

mitgeschleppten Gährungsproducten, Fett u.s.w., an Kali gebunden werden. Die frei

gewordenen Spiritusdämpfe werden mittels Wasser gewaschen, gelangen in eine

Abtheilung, in welcher die durch die Strömung der Spiritusdämpfe noch mitgerissenen

Gährungsproducte u.s.w. an Aetzkalk oder gebrannte Magnesia gebunden werden, und

schlieſslich in die Kohlenabtheilung, in welcher der von den Spiritusdämpfen

mitgeführte Kalk- oder Magnesiastaub und alle noch mitgeführten Gase von der Kohle

aufgenommen werden. Der Spiritus soll während seines Durchganges durch Kalk oder

Magnesia und Kohle auch von dem denselben begleitenden bitteren Geschmack befreit

werden.

Nach F. Rath in Neuhaldensleben (* D. R. P. Nr. 34117

vom 20. Februar 1885) soll man die Alkoholdämpfe in unmittelbare Berührung mit der

Kühlflüssigkeit bringen, um eine vollständigere Abscheidung

des Fuselöles zu erzielen. Zu diesem Zwecke enthält die Colonne, wie aus

Fig. 1

Taf. 33 zu entnehmen ist, oben offene Becken a, in

welche von einem mit einer entsprechenden Zahl Stutzen versehenen Rohre die

Kühlflüssigkeit eingeleitet wird. Der Zufluſs zu jedem einzelnen Becken ist durch

einen Hahn regelbar, wodurch zugleich auch die geeignetste Temperatur in den Becken

erhalten werden kann. Für jedes Becken a ist an

geeigneter Stelle ein Abfluſsrohr b vorgesehen. Die aus

dem Rectificator emporsteigenden Alkoholdämpfe streichen mit Gegenströmung über die

Kühlwasserflächen hinweg, wobei sie gezwungen werden, die Unreinigkeiten an die

Kühlflüssigkeit abzugeben.

J. Franc in Kolin (* D. R. P. Nr. 35807 vom 8. Juli

1885) will Rohspiritus ununterbrochen in einem einzigen

Apparate durch Destillation in drei Sorten zerlegen. Bei dem zu diesem Zwecke benutzten, in Fig. 5 Taf. 33

dargestellten Apparate wird der Rohspiritus durch Rohr s über dem Boden t in die Abtheilung A eingeführt, steigt bis über den Deckel des Gefäſses

B, flieſst über die spiralförmige Rinne, um durch

Rohr e abzuflieſsen, nachdem dort der Spiritus durch

das Dampfrohr ab erwärmt ist. Die leichtflüchtigen

Bestandtheile entweichen durch Rohr d, der übrige

Spiritus flieſst über den Vertheilungsapparat D in die

Blase S. Die hier entwickelten Spiritusdämpfe steigen

durch Colonne I, die senkrechten Rohre und das Gefäſs

B, das Rohr C und

Colonne II in den kleinen, mit Kühler f versehenen Dephlegmator E und von da abwechselnd durch einen der beiden Entfuselungsapparate F zum Kühler. Diese Entfuselungsgefäſse bestehen aus einer Anzahl

wagerechter Siebe, zwischen welchen kleine, durchlöcherte, oben und unten offene

Töpfe aus Steingut sich befinden, während die Zwischenräume mit Kork und

Korkabfällen, Metallstücken, Holzkohlen, Spodium oder ähnlichen zum Absetzen der

Fuselöle dienenden Körpern angefüllt werden.

Die am Boden der Blase S zurückgebliebene an Alkohol

arme Flüssigkeit sammelt sich in einer Mulde an der tiefsten Stelle des Bodens und

wird von da über den Boden u der höchsten Kapsel der

Colonne IV gefördert, was mittels einer Pumpe P geschehen kann. In dieselbe Colonne flieſst auch der

am Boden der Colonne III über dem Boden n sich ansammelnde Lutter, welcher durch das Rohr g bis an den Boden des weiteren Rohres herunterflieſst,

in demselben aufsteigt und dann über dessen Rand und über eine Anzahl Doppelteller

r an den Boden u

flieſst und hier, vereinigt mit der vom Boden der Blase S anlangenden Flüssigkeit, weiter die Colonne IV durchflieſst und das Product dritter Güte liefert. Die Blase T dient zum Ansammeln der zurückgebliebenen

alkohollosen Flüssigkeit, sowie zum Nachwärmen entweder mittels direkter

Dampfeinströmung durch ein Dampfrohr l, oder auch durch

den bereits gebrauchten Dampf, welcher aus A oder aus

der Blase S ausströmt. Die Heizung der Blase S geschieht durch die Dampfschlange v und ein nach innen gelochtes Dampfrohr m. Darüber

wird die Blase mit Kieselsteinen, Glasscherben, Steinen oder mit ähnlichem, vom

Spiritus nicht angreifbarem Materiale, welches die Verdampfungsfläche vergröſsert,

angefüllt.

Das Rohr k dient zur Ueberführung des Lutters aus

Colonne II in die Colonne I, hat auſserdem aber auch noch den Zweck, den Inhalt des Vorwärmers A unberührt lassen zu können, falls man die Colonnen

II und I von oben

ausspülen will. Bei vollständiger Einstellung des Betriebes läſst man durch das Rohr

z Wasser ein, um den Spiritus in A herauszutreiben, welcher über B ganz verdampft werden kann.

F. Schmid in Darmstadt (* D. R. P. Nr. 36107 vom 30.

December 1885) empfiehlt aus Roststäben gebildete

Colonnenböden. Die zu destillirenden Flüssigkeiten treten bei a (Fig. 4 Taf. 33) in den

Vorwärmer F, dann durch Rohr c in den Colonnenapparat C. Von dem oberen

schrägen Roste fällt die Maische von einem Roste auf den anderen und wird durch die

hochsteigenden Dämpfe, welche durch das Rohr d im

unteren Theile des Apparates einströmen, vollständig entgeistet. Die Schlempe lieſst

in den unter dem Apparate befindlichen Vorwärmer und gibt hier ihre Wärme an die in

den Heizrohren des Vorwärmers befindliche Maische ab. Die aus der Maische

entwickelten Alkoholdämpfe steigen hoch nach der Luttercolonne L und kommen zuerst in vier Haubenböden und dann in

eine Anzahl Siebböden. Die Hauben- und Siebböden bestehen aus zwei oder mehreren

Theilen und können, wenn dieselben gereinigt oder ausgewechselt werden, leicht durch

die am Apparate angebrachten Handlöcher herausgenommen werden. Ebenso können die Roststäbe in der

Maischcolonne durch die Handlöcher herausgenommen und gereinigt werden. Aus der

Luttercolonne steigen die Alkoholdämpfe nach dem Condensator und von da nach dem

Kühler, wo sie vollständig verdichtet werden.

Tafeln