| Titel: | Neuerungen im Schiffsbau. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 49 |

| Download: | XML |

Neuerungen im Schiffsbau.

(Patentklasse 65. Fortsetzung des Berichtes S. 13

d. Bd.)

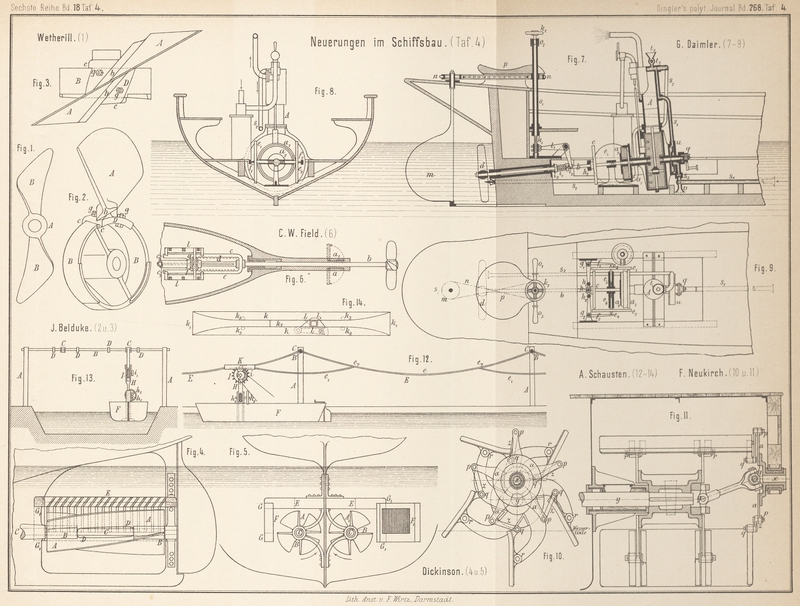

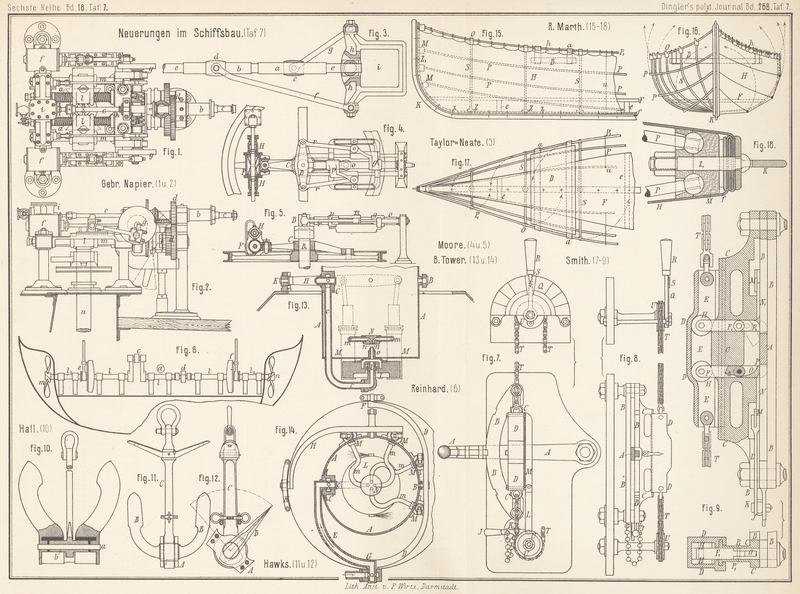

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 4, 7 und 8.

Neuerungen im Schiffsbau.

Schraubenpropeller. Eine zweiflügelige Sehraube von

besonderer Form wird von C.P. Wetherill in Woodville,

Nordamerika (* Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 7. Februar 1887)

angegeben.

Die Flügel (Fig.

1 Taf. 4) sind in ihrer Längenrichtung zur Mittellinie der Schraubenwelle

und in der Richtung der durch den Propeller bewirkten Vorwärtsbewegung nach vorwärts

geneigt. Die Neigungsebene der Flügel kreuzt die geometrische Achse der

Schraubenwelle.

An der Nabe A sind die Flügel BB, statt wie gebräuchlich in rechtwinkeliger Richtung zur Mittellinie der

Schraubenwelle hervorzuragen, in ihrer Längenrichtung schräg zur geometrischen Achse

angeordnet, so daſs sie eine in der Richtung der durch den Propeller bewirkten

Vorwärtsbewegung gegen die Welle zu nach vorn geneigte Lage einnehmen. Diese Neigung

der Propellerflügel gegen die geometrische Achse der Welle bewirkt, daſs die Flügel

in einem Raume rotiren, dessen Umschreibung eine conische Form besitzt. Der

Neigungswinkel kann von 40° bis 60° variiren und die Neigung der Flügel ist dann am

wirksamsten, wenn dieselben mit der Welle einen Winkel von etwa 45° bis 65°

einschlieſst.

Eine den bisherigen Ausführungen widersprechende Form gibt J.

Belduke in San Francisco (* D.R.P. Nr. 34256 vom 1. Juli 1885) der in Fig. 2 und 3 Taf. 4

dargestellten Schraube, um die Wirbelbewegung des Wassers um die Schraubenwelle

herum aufzuheben.

Die Schaufeln A sind Segmente einer Schnecke, deren

Achse mit dem Mittelpunkt des hohlen Cylinders B

zusammenfällt; letzterer trägt die Schaufeln A, welche

so lang sind, daſs sie über den vorderen Rand des Cylinders B weit hervorragen, aber hinter demselben nur ein kurzes Stück

hervorstehen. Die Art der Befestigung der Platten oder Schaufeln A auf dem Cylinder B macht

eine solche Länge der Schaufeln möglich. Die Flächen derselben sind in radialer

Richtung des tragenden Cylinders gerade und von gleicher Dicke. Die Schaufeln haben

an ihrer Grundlinie Flanschen b, die von einem Ende zum

anderen gehen und zur Stabilität der ersteren beitragen. Das vordere Ende der

Schaufeln ist etwas dünner als der übrige Theil hergestellt, wodurch dieselbe die

Form einer Flosse erhalten. Die Grundfläche der Platte A ist diagonal auf einer Befestigungsplatte D

aufgesetzt. Die Enden dieser Platte D übergreifen den

Rand des Cylinders B, zu welchem Zweck D mit den hakenförmigen Lappen c versehen ist. Das endgültige Festhalten geschieht durch die Schrauben

g, welche durch den Rand und den Flansch D hindurchgehen.

Da die Herstellung der Schraubenpropeller aus einem einzigen Guſsstücke nicht immer

vortheilhaft ist, z.B. wenn die Schraube sehr groſse Abmessungen erhält, namentlich

aber rücksichtlich des Umstandes, daſs für den Fall der Beschädigung oder des

Abbrechens eines Flügels die ganze Schraube unbrauchbar wird, so ist die Einsetzung

besonders gegossener Flügel in die Nabe sehr beliebt geworden. Selbstverständlich

bietet die Art der Zusammensetzung groſse Schwierigkeiten, welche sich jedoch noch

häufen, wenn die Flügel verdrehbar in der Nabe angeordnet sein sollen. Eine für

diesen letzteren Fall von Bell erdachte Ausführung ist

in D.p.J. 1887 263 * 170

beschrieben.

Ein besonderer, sehr zusammengesetzter Mechanismus zur Verstellung der Flügel und zur

Controle der Verdrehung ist W.P. Thompson unter * Nr.

39157 vom 7. August 1886 patentirt. Wir verweisen nur auf die Patentschrift, da

deren Wiedergabe rücksichtlich des geringen praktischen Werthes der Ausführung nicht

angebracht erscheint.

Auf die Verwendung sehr langgestreckter Schrauben greift sowohl A. Cardoso de los Rios in Neu-Orleans (* D.R.P. Nr.

29321 vom 6. Mai 1884 wie auch B. Dickinson in Bourne

End, England (* D.R.P. Nr. 30151 vom 17. Mai 1884), zurück. Die von letzterem

vorgeschlagene Zwillingsschraube ist in Fig. 4 und 5 Taf. 4 abgebildet, um

die derselben zugedachte eigenartige Wirkung näher zu erläutern. Beide Schrauben

sind möglichst nahe an einander auf getrennten Wellen angeordnet und rotiren mit

gleichmäſsiger Geschwindigkeit, aber entgegengesetzt zu einander, wie dies durch die

Pfeile angegeben ist. Bei Annäherung der entsprechenden Flügel pressen dieselben

zeitweise mit gleicher Stärke gegen das Wasser und bilden umgekehrt einen vermehrten

Widerstand gegen ihre eigene Drehung, welcher auf die Schraubenflächen der Flügel

sich äuſsernde Widerstand das Schiff nach vorwärts treiben soll. Jede Schraube kann

mit einer beliebigen Anzahl, jedoch nicht weniger als zwei Flügeln ausgestattet

sein, die immer so zu einander angeordnet sein müssen, daſs das Wasser, welches sich

gerade zwischen den am tiefsten stehenden Flügeln befindet, beim Nachoben- und

Gegeneinander-bewegen derselben zwischen ihnen gehoben wird.

AA1 sind die

Schiffsschrauben mit steilem Gewinde und im Verhältniſs zu ihrem Durchmesser von

gröſserer Länge. Die Flügel sitzen hier auf über die Welle C gesteckten Naben B, so daſs sie nicht

direkt auf der Welle sitzen und demzufolge das Wasser bei D frei zwischen den Flügeln und der Welle hindurchlaufen kann. Zweck des

Abschneidens der Flügelwurzeln ist, daſs ein Theil des erfaſsten Wassers durch die

Oeffnungen in die Räume zwischen die Flügel, welche gerade das Wasser nicht

erfassen, eintreten kann, durch den gröſseren Druck jenes Wassers Wirbelbildungen

zerstört werden und dadurch die Schrauben auf dem über den Wellen C liegenden Theile eine gröſsere Nutzkraft ausüben.

Beide Propeller AA1

sind mit rechts- und linksgängigen Schrauben versehen. Geht das Schiff vorwärts, so

bewegen sich die neben einander stehenden Schraubenumfänge nach oben, suchen die

zwischen ihnen befindlichen Wassermassen zu erfassen, um sie durch ein über den

Schrauben angeordnetes jalousieartiges Gitter E zu

werfen, wodurch die Fortbewegung des Schiffes weiter unterstützt werden soll. Um

auch den Druck des von den Schrauben zur Seite geworfenen Wassers auszunutzen, sind

auch seitliche Gitter FF1 angeordnet. Dieselben können an ihren vorderen Enden um die Zapfen GG1 drehbar angeordnet

sein, so daſs jedes der Gitter durch geeignete, vom Deck oder einem anderen Theile

des Schiffes getriebene Bewegungsvorrichtungen vom Propeller weg nach auſsen bewegt

werden kann, so daſs in dieser Weise eine Steuerwirkung erzielt wird.

Um die Schraube möglichst weit vom Schiff, also im ruhigeren Wasser arbeiten lassen,

sie aber auch bei Gefahr der Havarie an das Schiff heranziehen zu können, ist

dieselbe nach dem Vorschlag von C.W. Field jun. in

New-York (* D.R.P. Nr. 35701 vom 16. December 1885) mit dem Wellenstummel längs

verschiebbar angeordnet.

Die Einrichtung ist so getroffen, daſs die verschiebbare Schraubenwelle durch den

Pfosten oder Rahmen des Steuerruders hindurchgeht, so daſs die Schraube bis dicht an

diesen Pfosten gebracht werden kann, wenn das Schiff die hohe See und offenes

Fahrwasser verläſst, um in den Hafen oder in ein beschränktes Fahrwasser

einzulaufen, in welchem Falle eine allzu weit rückwärts vom Hintertheil des Schiffes

vorspringende Schraube Beschädigungen ausgesetzt ist.

Das Steuerruder besteht aus zwei drehbaren Klappen aa1, welche sich in Vertiefungen auf beiden Seiten des

Ruderpfostens einlegen und von denen eine jede durch einen besonderen, auf

gewöhnliche Art eingerichteten Steuerungsapparat, um einen Winkel von 90° gedreht

werden kann.

Auf dem hinteren Ende desjenigen Stückes der Schraubenwelle, welches direkt von der

Maschine aus getrieben wird, ist eine lange Hülse befestigt, welche mit einem nach

innen vorspringenden Keil versehen ist. Letztere paſst in eine Längsnuth des

vorderen Endes des hinteren Theiles der Schrauben welle oder desjenigen Theiles, auf

welchem die Schraube sitzt, so daſs dieser letztere Theil sich in der Hülse

verschieben läſst. Der Mechanismus zum Verschieben der Welle b (Fig.

6 Taf. 4) besteht aus einem wagerechten, mit inneren Zahnstangen c4 und d versehenen, in dem Gestelle l verschiebbaren Rahmen c3, welcher mittels der Triebe f und g durch ein Handrad

in Bewegung gesetzt wird.

Das Bestreben, die Schraubenwelle von Schiffen durch Gas- oder

Petroleumkraftmaschinen betreiben zu lassen, findet eine geschickte Verwirklichung

in der Construction von G. Daimler in Cannstatt (*

D.R.P. Nr. 39367 vom 9. Oktober 1886). Die Schwierigkeit gestaltet sich hier in

gleicher Weise wie bei den Gaslocomotiven, indem für die Gasmaschine noch keine brauchbare

Umsteuerung bekannt geworden ist. Man muſs demgemäſs die Maschine stets in gleicher

Richtung umlaufen lassen und muſs ein Wendegetriebe zwischen Arbeitswelle und

Kurbelwelle einschalten. Die Schraubenachse b (Fig. 7 bis 9 Taf. 4) liegt

in derselben Geraden wie die Maschinenachse und ist in ihrer Längsrichtung

verschiebbar. Dieselbe trägt am hinteren Ende die Schraube d und an geeigneter Stelle die Frictionsscheibe c, beide fest mit der Welle b verbunden. Die

Kuppelungshälfte a1

dient mit dem erhöhten Rande als Antriebsscheibe beim Rückwärtsgang der

Schraubenachse b. Auf Wellet sitzt ferner fest ein Ring

oder Ansatz i2 und lose

ein Ring i3. Zwischen

beiden Ringen befindet sich die Spiralfeder i1, welche so gespannt ist, daſs die Schraubenachse

b sich immer von selbst gegen den Motor bewegt und

die Kuppelungshälften a1

a2 in leichte Berührung

bringt.

Der Motor dreht die Maschinenachse stets mit gleicher Geschwindigkeit und immer in

derselben Richtung. Zur Vorwärtsbewegung des Schiffes wird die Schraubenachse b durch Feder i1 gegen den Motor geschoben, so daſs die

Kuppelungshälften a1

a2 einander berühren

und die Schraubenbewegung einleiten hiernach bewirkt der Schraubenschub die

Anpressung derselben. Zur Rückwärtsbewegung des Schiffes wird die Schraubenachse b zurückgeschoben, die Kuppelungshälften a1

a2 also ausgelöst,

wobei die seitlichen Zwischenfrictionsscheiben e1

e2 mittels der Hebel

f1

f2 gegen die Scheiben

a1

c gedrückt werden und in Folge dessen die

Schraubenachse b in umgekehrter Richtung gedreht, das

Schiff also zurückbewegt wird. Die Winkelhebel f1

f2, die ihren festen

Drehpunkt in g1

g2 haben, übertragen

durch Anstoſs an die Nabe von c die Bewegung und den

Schraubenzug auf die Scheiben e1

e2, indem sie auf die

Spurzapfen e3

e4 einen Druck ausüben.

Die Scheiben e1

e2 drehen sich lose in

den Lagern e5 und e6 und werden in

ausgerücktem Zustande durch Spiralfedern auſser Berührung mit den Scheiben a1

c gehalten. Die Hebel f1

f2 stehen mit der

Schraubenachse b durch den auf einer losen Muffe um den

Punkt h pendelnden Balancier h1

h2 in Verbindung, und

ist auf diese Weise eine gleichmäſsige Uebertragung des Schraubenschubes auf die

Kuppelungsflächen gesichert.

An Stelle der Frictionsscheiben a1

e1

e2

c können auch Winkelräder zur Anwendung gebracht

werden.

Zur Vermeidung momentaner Selbsteinrückung der Kuppelung a1

a2 durch den

Schraubenschub, also zur langsamen und beabsichtigten Einrückung, sowie zur

Ausrückung und Einrückung der Kuppelung für die Rückwärtsbewegung der Schraubenachse

b, dient die Spindel k1 mit Handrad oder Kurbel k2, Winkelhebel l1 und Stellring i2.

An Stelle der Feder i1

und des Ringes i3 kann

auf der Schraubenachse b vor dem Hebel l1 ein zweiter Ring

fest angebracht werden, so daſs mittels Hebels l1 von Hand oder mit Fuſs die Schraubenachse b vor oder zurück zwangsläufig geschoben werden

kann.

Die Spindel k1 wird

umschlossen von einer hohlen Achse o1, an welcher der Handhebel o2

o3 dicht unter dem

Handrad k2 der

Schraubenspindel k1

befestigt ist und von welcher irgend eine bekannte Transmission, beispielsweise

Kette und Kettenrad n, nach dem Steuerruder m geführt ist. Spindel k1 kann auch dicht neben der Steuerachse

o1 angeordnet sein.

In beiden Fällen ist erreicht, daſs die Gesammtsteuerung des Schiffes, also die der

Maschine und des Steuerruders, von einer gemeinsamen Stelle, nämlich vom Führersitz

p aus bewirkt werden kann.

Der Schraubenschub der Achse b wird aufgenommen durch

die Spurpfanne q an der vorderen Seite der

Maschine.

Die Kühlung des Arbeitscylinders A geschieht durch das

See- bezieh. Leckwasser des Schiffsbodens, welches durch die vom Vordertheile des

Schiffes kommende Rohrleitung s1

s1 nach dem

Wassermantel des Arbeitscylinders A geführt wird. Von

diesem Wassermantel führt eine zweite Rohrleitung s2

s2 in das Hintertheil

vor die Schraube des Schiffes, wo sie ausmündet. Während der Fahrt wirkt das Wasser

in der Rohrleitung s2

saugend, und es kann durch Trichter t1 und Hahn t2 beim Anfang der Schiffsbewegung Wasser eingefüllt

und dadurch die beabsichtigte Wirkung beschleunigt werden. Zu diesem Zwecke besitzt

die Rohrleitung s1 ein

Rückschlagventil s3.

Um die Kühlvorrichtung zu unterstützen, ist ferner auf der Maschinenachse eine

Centrifugalpumpe u angeordnet, welche Wasser ansaugt,

nach dem Wassermantel des Arbeitscylinders A drückt und

bei der Schraube am hinteren Schiffstheile austreten läſst.

Zum Auswerfen des Leck- und Regenwassers, welches sich am Schiffsboden ansammelt,

dient der Dreiwegebahn v, welcher entweder das Wasser

aus dem See oder vom Schiffsboden nach der Pumpe bezieh. nach dem Wassermantel des

Arbeitscylinders gelangen läſst.

Bei Verwendung von Gas zum Betriebe des Motors wird man zweckmäſsig das Reservegas

unter höherem Druck in besonderen Hochdruckgefäſsen mitführen, die an geeigneten

Plätzen, als unter den Sitzen u.s.w. ihren Platz finden. Diese Hochdruckreservoire

stehen mit einem Niederdruckreservoir derartig in Verbindung, daſs letzteres mittels

Hand durch Hahn oder selbstthätig durch ein Reducirventil oder mittels eines

Schwimmers zeitweise gespeist und das Arbeitsgas aus diesem Behälter der

Gaskraftmaschine zugeführt wird. Das Niederdruckreservoir ist von beuteiförmiger

Gestalt zu nehmen und mit einer von der unteren Schiffswand bis zum Fuſsboden sich

blähenden luftdichten Membran aus Stoff oder Gummi zu überziehen. Die Gasbehälter

werden auf der Station in bekannter Weise gespeist und dienen gleichzeitig dazu, das

Schiff unversinkbar zu machen. Die unter höherem Druck austretenden

Verbrennungsproducte des Motors werden in einer der gewöhnlichen Fahrrichtung

entgegengesetzten Richtung ausgestoſsen, so daſs die Reactionswirkung derselben das

Schiff fortbewegen hilft.

Schaufelräder. Bei dem Schaufelrade mit beweglichen

Schaufeln von F. Neukirch in Bremen (* D.R.P. Nr. 39902

vom 18. November 1886) greifen die Zugstangen z (Fig. 10 und

11 Taf.

4) für die Verstellung der Schaufeln an einem Punkt q

an, welcher in der untersten Stellung der Schaufel nahezu senkrecht über dem

Drehpunkt r der Schaufel liegt, während bei den

seitherigen Schaufelrädern dieser Punkt in einer nahezu horizontalen Ebene zum

Drehpunkt liegt. Durch diese veränderte Lage wird bewirkt, daſs die auftretenden

Kräfte in nahezu parallelen Ebenen wirken.

Die Einstellung der Schaufeln geschieht durch ein Armsystem a, welches so viele Angriffspunkte p für die

Zugstangen z bietet, als das Rad Schaufeln hat. Dieses

Armsystem a dreht sich um eine Achse x, welche excentrisch zur Achse y des Rades liegt, und zwar nahezu senkrecht über der Achse des Rades. Das

Armsystem a dreht sich mit dem Rade in derselben

Richtung und mit derselben Umdrehungszahl zwangläufig. In der Fig. 11 ist dafür ein

doppeltes Universalgelenk gg angegeben, doch kann der

Antrieb auch durch Kettenräder und Kette erfolgen. Es erscheint aber der in Fig. 11

angegebene Antrieb sicherer, weil weniger einzelne Theile daran vorkommen.

Beim Arbeiten des Rades im Wasser wirken die Kräfte so, daſs das Armsystem dem Rade

vorzueilen sucht. Die auf Torsion starre Verbindung des Armsystemes a mit dem Rade hat nur das Armsystem am Voreilen zu

verhindern.

Das Schaufelrad kann mit sehr geringer Schaufelzahl, in der Zeichnung sind fünf

angegeben, ausgeführt werden, es erhält also einen kleinen Durchmesser und dreht

sich mit verhältniſsmäſsig groſser Umdrehungszahl. Die Dampfmaschinen für den

Antrieb fallen daher leicht aus und die Radkasten sind in den meisten Fällen nicht

erforderlich, da man das Deck gleich durchgehen lassen kann.

Das in D.p.J. 1887 265 * 58 besprochene Schaufelrad mit

verstellbarem Eintauchwinkel wird vom Erfinder P.

Molnàr in Wien (* D.R.P. Zusatz Nr. 41251 vom 4. März 1887) nunmehr in der

Weise abgeändert, daſs der Hebel b1 als Winkelhebel gestaltet ist, dessen Drehpunkt

von einem besonderen, auf dem Radkasten befestigten Bolzen gebildet ist.

Die Patentschrift von R. Wilcox in London (* D.R.P. Nr.

40679 vom 31, März 1887) behandelt eine Abänderung an jenen um eine senkrechte Achse

vollständig unter Wasser umlaufenden Ruderrädern, bei welchen die Ruderblätter nur

auf einem Theile ihres Weges mit voller Fläche gegen das Wasser treibend wirken,

während sie sich auf dem übrigen Wege umklappen, und nur die Kante in die

Drehrichtung stellen. Das Ruderrad ist im vorliegenden Falle so angeordnet, daſs der

Verdrehmechanismus für die Ruderblätter ziemlich hoch im Schiffskörper liegt; er ist

so weit in den Schiffskörper eingelassen, daſs die Ruderblätter nur während ihrer

Arbeitsdauer ins freie Wasser treten. Der Patentanspruch bezieht sich auch auf die in

der hohlen Triebwelle für das Ruderrad angebrachte Verstellvorrichtung.

Zur gleichen Art gehört das Ruderrad von A. Stanhouse

und H. Fenoulhet in Auekland, Neu-Seeland (* D.R.P. Nr.

41247 vom 17. Februar 1887). Die Räder rotiren hier um je eine wagerechte parallel

zur Schiffsachse gelagerte Welle; und es treten die Blätter auch nur während ihrer

Arbeitsperiode aus einem Gehäuse hervor. Die Ruderblätter haben, um bei dieser

Aufstellung des Rades auf Fortbewegung des Schiffes wirken zu können, eine

schraubenförmige Krümmung erhalten.

Bei den Klappenrudern von J.B. Merkl in Nürnberg (*

D.R.P. Nr. 40572 vom 28. April 1886 und Nr. 42411 vom 19. Juli 1887) sind gegen die

früher in D.p.J. 1887 265 *

71 beschriebenen Ausführungen desselben Erfinders nur geringfügige Aenderungen zu

bemerken. Dieselben seien nur deshalb erwähnt, weil sie als letzte Verbesserungen an

einem sehr plump und schwerfällig ausgeführten Versuchsdampfer angebracht waren,

welcher im Herbst des vergangenen Jahres von dem jüngst verstorbenen Erfinder auf

dem Rummelsburger See bei Berlin gefahren wurde und dabei die Verkehrtheit des

Prinzipes auffällig bewies.

Um die Uebelstände der hin- und her gehenden, stets Stöſse verursachenden Bewegung

der Rudergruppen zu vermeiden und eine gröſsere Ständigkeit der Fahrt zu bewirken,

hatte Merkl drei Rudergruppen von je zwei Rudern in

Gleitbahnen hinter dem Heck des Dampfers auf besonderem Rahmen neben einander so

angeordnet, daſs sie in gleichen Zeitunterschieden nach einander von einer dreifach

gekröpften Welle hin und her geschoben wurden. Um sämmtliche Klappen jedes Ruders

bei der Umsteuerung sofort zu schlieſsen, waren dieselben durch Gelenkhebel mit

einander so verbunden, daſs sie durch Anstoſs des letzteren an einen Anschlag

zwangläufig geschlossen wurden. Die Ruder selbst waren der Höhe nach in ihren

Zahnrädern, welche deren achsiale Verdrehung veranlassen sollten, in Nuth und Feder

verschiebbar.

Eine noch umständlichere Anordnung als Merkl hat L. Lucht in Colberg (* D.R.P. Nr. 36659 vom 27. Juni

1885) getroffen. Derselbe verlegt die Klappen in einen groſsen Rahmen, welcher in

wagerechter Richtung hinter dem Fahrzeuge um eine stehende Welle hin und her

geschwungen werden soll.

Prallschiffe.Vgl. Nagel und Kaemp 1886 262 *

250. Während man bisher die Reactions- oder Prallschiffe durch

einen gegen das Fahrwasser geworfenen Wasserstrahl fortbewegte, werden jetzt

Vorschläge laut, um den Wasserstrahl durch Luft oder sonstige Gase zu ersetzen.

K. Kieninger in Schwäbisch-Hall, Württemberg (* D.R.P.

Nr. 37652 vom 29. Mai 1886) läſst einen Strom verdichteter Luft, welcher mittels eines Gebläses angesaugt

und verdichtet wird, durch eine längs des Kieles des Fahrzeuges liegende am Heck

tief unter Wasserspiegel ausmündende Röhre aus dem Schiffe gegen das Fahrwasser

austreten.

Bei der Construction von P. Haenlein in Frauenfeld,

Schweiz (* D.R.P. Nr. 39251 vom 5. November 1886) wird die mittels einer Luftpumpe

verdichtete Luft in eine am Schiffsboden vorgesehene, gewölbte Ausbauchung geleitet,

um so durch den Druck der Luft gegen die Wandung dieser Ausbauchung und gegen das

Fahrwasser den Antrieb des Fahrzeuges zu bewirken.

Um einen recht hohen Druck für das gegen das Fahrwasser als Triebkraft geleitete Gas

zu erzielen, verwendet J. Buisson und A. Ciurcu in Angères, Frankreich (* D.R.P. Nr. 39864

vom 9. Oktober 1886), die aus der Verbrennung folgender Körper sich entwickelnden

hochgespannten Gase.

Der Brennstoff besteht aus 78 Proc. Ammoniumnitrat und 22 Proc. Erdöl; beide Stoffe

werden innig mit einander gemengt und mit einer Menge von 7 Proc. gepulverter

Holzkohle gemischt, welche vorher in eine Lösung von salpetersaurem Natron getaucht

war. Die Zersetzung dieser bedeutende Gasmengen entwickelnden Stoffe durch

Verbrennen erfolgt in besonderen Feuerkesseln, aus welchen die Gase in einen

gemeinschaftlichen Sammelkessel übergeführt werden.

Tauschiffe. Neue Vorschläge, welche eine Verbesserung

des Kettenbezieh. Tauereibetriebes bewirken sollen, liegen nicht vor. Bei dem Tau

triebe, welchen A. Schausten in Washington, Nordamerika

(* D.R.P. Nr. 38512 vom 11. August 1886) vorschlägt, sind längs der zu beschiffenden

Wasserstraſse Leitseile erforderlich.

Wie aus den Fig.

12 und 13 Taf. 4 zu ersehen, sind längs beider Seiten des Kanalufers Stangen A aufgestellt, deren paarige Verbindung durch Seile B bewirkt wird. Auf jedem der letzteren befinden sich

zwei Gleitstücke C, auf welchen je ein Kabel E aufgehängt ist, welches die Fortbewegung von Booten

F vermittelt und deren Fahrstraſse so bestimmt,

daſs eine Kreuzung im Betrieb stattfinden kann. Die Gleitstücke C bestehen entweder aus metallenen Cylindern, deren

Durchbohrungen so groſs sind, daſs sie durch Kloben D

begrenzte Bewegungen auf dem Kabel gestatten, oder aus zwei mit einander durch

Schrauben verbundenen Hülsen, welche mit Rollen versehen sein können. Die Aufhängung

des Kabels E geschieht in der Weise, daſs man dessen

Theile e an Punkten e2, von welchen je zwei symmetrisch in der Nähe der

Führungen liegen, durch kurze Kabelstücke e1 verbindet und das Kabel selbst um die

entsprechenden Hülsen C schlingt, so daſs der Leitweg

für die Boote aus den Theilen e1

e e1

e ... besteht. Auch kann man das Kabel mittels

besonderer Seile an Hülsen hängen. Das Kabel wird aus zwei Drahtseilen hergestellt,

welche durch Querstege mit einander verbunden sind. In ein solches gewissermaſsen

gezahntes Kabel E

greift ein Zahnrad I mit Zähnen i ein,

welches auf einem in dem Boote F angebrachten

zweiarmigen Träger H gelagert ist und mittels

Riemscheibe i1 durch

einen geeigneten Motor in Drehung versetzt wird. Der Träger H kann in einer Nuth eines Ständers mittels eines mit seinem gezahnten

Schaft verbundenen Getriebes h1 durch Handrad h2 oder mittels eines Schraubengewindes auf und ab

bewegt werden, so daſs also das Zahnrad I bei

beliebigem Tiefgang des Bootes mit dem Kabel E in

Eingriff gebracht werden kann.

Auf den Armen des Trägers H (Fig. 14) ist ein

Leitschiffchen K mit Boden k2 und zwei vertikalen Seitenwänden k befestigt, welche letztere derart geschweift sind,

daſs die beiden seitlichen Oeffnungen k1 sich nach auſsen erweitern. Dieses Schiffchen K nimmt das Kabel E

zwischen den an den Seitenwänden k2 angebrachten Frictionsrollen k3 auf, und die Zähne

i des durch eine Oeffnung des Bodens k2 tretenden Zahnrades

I greifen in das Kabel. Um ein Heraustreten der

Zähne i aus dem Kabel zu verhindern, ist in dem

Schiffchen kurz hinter dem Zahnrad 1 eine federnde

Sperrklinke L vorgesehen, welche in punktirt

gezeichneten Aussparungen l und l1 der Seitenwände k untergebracht ist.

Unter den vielfachen Vorschlägen, die Stromkraft dazu auszunutzen, Fahrzeuge an

Seilen gegen den Strom aufwärts zu ziehen, hat die sogen. Wasserlocomotive von Wernigh (vgl. 1884 253 *

229) eine besondere Beachtung gefunden, ohne daſs sich jedoch ihre vortheilhafte

Anwendung erwiesen hätte. Im Centralblatt der

Bauverwaltung, 1887 * S. 547, ist ein längerer Bericht über diese

Wasserlocomotive enthalten.

Fig. 1., Bd. 268, S. 57

In einem Rahmen, welcher durch wasserdichte Trommeln a (Textfig. 1 und 2) schwimmend erhalten wird, sind auf letzteren

Schaufeln b angeordnet, welche vom Wasserstrom umgedreht

werden, dadurch Zahnräder mit um treiben, welche sich nun auf dem Seil h abrollen, so daſs sich das Fahrzeug an dem Seile

aufwindet.

Fig. 2., Bd. 268, S. 58Bei genügender Fahrtiefe, also im gewöhnlichen Zustande, schwimmt die

gesammte Einrichtung; um aber auch bei niedrigeren Wasserständen unbehindert durch

zu hoch belegene Sandbänke o. dgl. fahren zu können, ist sie mit zwei Laufrädern c versehen, welche sich dann auf der Fluſssohle

fortbewegen. Da der Unterschied zwischen Gewicht und Auftrieb stets nur ein geringer

ist, so soll die Triebkraft genügen, die Bewegungswiderstände auch in diesem Falle

zu überwinden. Die Laufräder, welche gleichzeitig den Schaufeln einen seitlichen,

schützenden Abschluſs geben, sind hohl gestaltet, um durch sie die Tragfähigkeit des

Ganzen zu erhöhen. Ein Rahmen f umspannt alle Theile;

er ist vor den Trommeln mit einem Leitblech d versehen,

welches verhindert, daſs Wellen und Stauwasser gegen die über der Achse befindlichen

Schaufeln wirken. An der Spitze befindet sich ein vorn zu geschärfter, um einen

senkrechten Dorn drehbarer Hohlkörper g als Steuer. Die

Wasserlocomotive wird durch drei Seilscheiben e – deren

mittlere durch eine lösbare Kuppelung auf der Achse der Schaufeltrommeln befestigt

ist, also sich im eingerückten Zustande mit diesen gleichzeitig dreht – mit dem auf

dem Fluſsgrunde verlegten, dünnen Drahtseile h in

Verbindung gebracht. Fig. 2 zeigt die Führung des Taues über die Scheiben, welche, um die

nöthige ruhende Reibung hervorzubringen und dadurch ein Gleiten des Seiles zu

vermeiden, mit einer wellenförmigen Rille versehen sind. Die Gleichmäſsigkeit der

Drehung aller drei Rollen wird durch eine Stirnkuppelung erzeugt. Von der

Geschwindigkeit, mit welcher die Wasserlocomotive sich bewegen soll, hängt das

Verhältniſs der den Seilscheiben zu gebenden Maſse zu dem Umfange der Schaufelräder

ab; werden die ersteren zu groſs, so ist eine Zahnradübersetzung einzuschalten. In

der Regel werden nämlich die Seilscheiben verhältniſsmäſsig gröſser sein müssen, als

die nach dem vorhandenen Modell angefertigten Zeichnungen angeben, da nur dann eine

Fahrgeschwindigkeit erzielt wird, welche dem Bedürfniſs des Verkehres

entspricht.

(Fortsetzung folgt.)