| Titel: | Selbstreinigendes Filter von J.W. Hyatt in Newark (V. St A.). |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 62 |

| Download: | XML |

Selbstreinigendes Filter von J.W. Hyatt in Newark

(V. St A.).

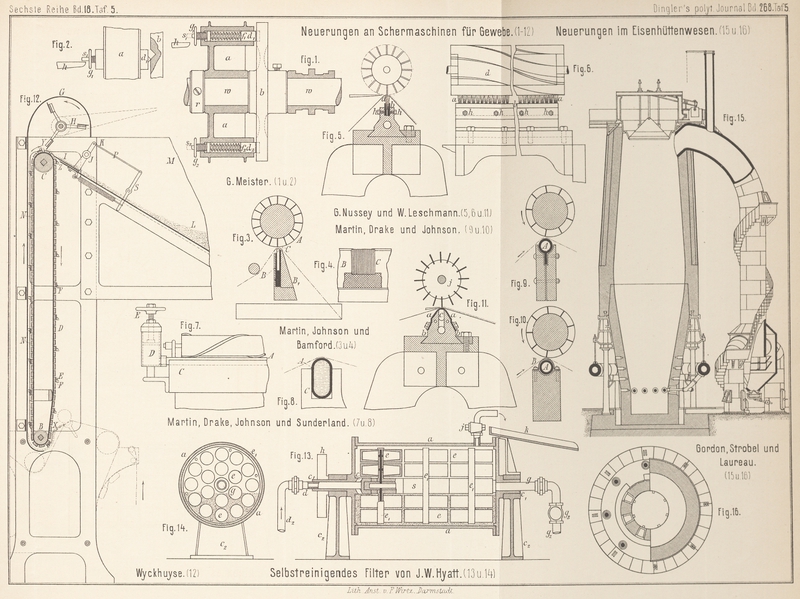

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

J.W. Hyatt's selbstreinigendes Filter.

Dem unter * D.R.P. Kl. 85 Nr. 42426 vom 14. Juni 1887 an John

Wesley Hyatt in Newark, Essex, New-Jersey, V. St. A., patentirten Filter

liegt die Idee zu Grunde, die Filterflächen ohne

Unterbrechung des Filtrirprozesses zu reinigen. Zu diesem Zwecke werden die

Filtrirelemente (poröse Thonzellen), durch welche die Flüssigkeit von auſsen nach innen filtrirt, in Sand gelagert und

dieser oder die Filtrirelemente behufs Reinigung der äuſseren Oberfläche derselben

in Bewegung gesetzt. Das hiernach construirte Filter hat folgende Einrichtung (Fig. 13 und

14 Taf.

5). In 2 Lagern c2 ruht

mittels zweier hohler Zapfen c1 eine geschlossene Trommel a, welche durch eine Riemenscheibe h

zeitweilig oder ununterbrochen gedreht wird. Durch die hohlen Zapfen c1 der Trommel gehen die Rohre dg, welche mit dem Zulaſs d2 und dem Auslaſs g2 gekuppelt sind. Im Inneren der Trommel

a sind die Rohre dg

durch eine hohle Welle s derart verbunden, daſs deren

Inneres mit dem Rohr g in Verbindung steht, gegen das

Rohr d und das Innere der Trommel a aber abgeschlossen ist. Dagegen steht letzteres mit

d durch die Schlitze c

in Verbindung. Auf dieser Welle s sind hohle Scheiben

e1 angeordnet,

deren Hohlräume mit dem Inneren der Welle in Verbindung stehen. Die Scheiben e1 tragen auf jeder

Fläche 18 Filtrirelemente e aus porösem Thon, Porzellan

o. dgl., welche darauf mittels Kitt befestigt sind. Das Innere jeder Zelle e steht durch eine Bohrung mit dem Hohlraum der

Scheiben e1

, der Welle s und demnach

auch des Rohres g in Verbindung. Noch bleibt zu

erwähnen, daſs die Trommel a ungefähr bis zur Hälfte

mit einem grobkörnigen Sand gefüllt ist. Wird nun durch Rohr d und die Oeffnungen c Flüssigkeit in die

Trommel a geleitet, so durchdringt dieselbe die

Filtrirzellen e von auſsen nach innen, gelangt

gereinigt in das Innere der Scheiben e1 und von hier in die Welle s und das Abfluſsrohr g. Soll nun, wenn die

Filtrirzellen in Folge zu starker Ablagerung von Sedimenten auf denselben nicht mehr

durchlässig genug sind, das Filter gereinigt werden, so schlieſst man einfach den

Hahn g3, öffnet den

Hahn j und läſst die Trommel a rotiren, so daſs die Filtrirzellen e durch

den grobkörnigen Sand hindurchbewegt werden. Hierbei scheuern sich die auf e abgelagerten Sedimente ab, und gelangen mit dem

schmutzigen Wasser durch j in die Abfluſsrinne k. Ist die Reinigung vollendet, so stellt man die Hähne

jg3 wieder um, und

kann nun wieder sofort gereinigtes Wasser bei g2 entnehmen. Natürlich kann man auch die Trommel a stillstehen lassen und die Welle s mit den Filtrirzellen drehen, oder beide in

entgegengesetzten Richtungen rotiren lassen. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses

eigenthümliche und auf bisher noch nicht angewandtem Prinzip beruhende Filter in der

Praxis bewährt. (Vgl. 1888 267 * 498.)

Stn.

Tafeln