| Titel: | Neuerungen im Schiffsbau. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 97 |

| Download: | XML |

Neuerungen im Schiffsbau.

(Patentklasse 65. Schluſs des Berichtes S. 49 d.

Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

7 und 8.

Neuerungen im Schiffsbau.

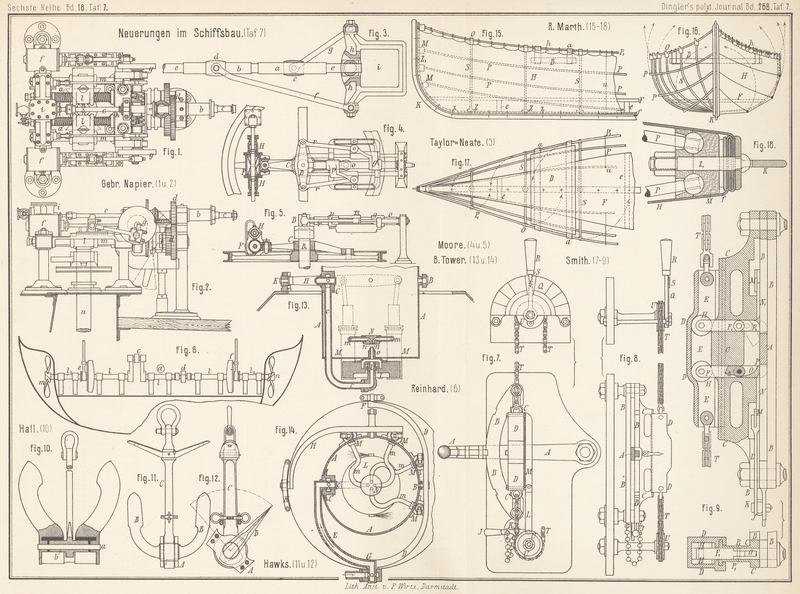

Steuervorrichtungen. Ein von der Firma Napier Brothers, Windlass Engine Works in Glasgow, dem

Engineering, 1887 Bd. 44 * S. 148, zu Folge in den

Handel gebrachter Hand- und Dampfsteuerapparat arbeitet mit Hilfe zweier in

festliegenden Lagern nach entgegengesetzten Richtungen umgedrehten Schrauben a (Fig. 1 und 2 Taf. 7), welche entweder

von der Handwelle b durch Zahnräder d und gekuppelte Zwischenwellen e angetrieben werden, oder von den beiden Dampfmaschinen f durch die mittels Pleuelstangen und Kurbelräder g bethätigten Wurmräder h

umgedreht werden. Das im Schieberkasten i

untergebrachte Steuerungsgetriebe für beide Dampfmaschinen wird von der in der

Handsteuerwelle b steckenden Steuerwelle c aus dadurch entsprechend eingestellt, daſs letztere

sich mittels der in festliegender Mutter sich drehenden Schraube k längs verschiebt. Durch die sich immer in

entgegengesetzten Richtungen umdrehenden Schrauben a

werden die auf ihnen laufenden und auf Stangen m

geführten Mutterkloben l in gleichem Sinne hin und her

geschoben, so daſs die durch ein zweiarmiges Querhaupt (Ruderkopf) an die Kloben l angeschlossene Ruderstange n nach der einen oder anderen Richtung dabei um ihre eigene Achse gedreht

wird. Der Ausschlag der Ruderstange n ist in Fig. 1

eingezeichnet. Auf das Ende der Welle b wird ein

groſses Handsteuerrad, auf das Ende der Welle c ein

kleines Dampfsteuerhandrad aufgekeilt. Der Handsteuerapparat kann durch Lösen der

Kuppelung e ausgerückt werden.

Bei dem in Engineering, 1887 Bd. 44 * S. 354,

beschriebenen Steuerrudergetriebe von Taylor and Neate

in Rochester sitzt auf gleicher vom Handrade verdrehter Achse eine linksgängige

Schraube a (Fig. 3 Taf. 7) und eine

rechtsgängige Schraube b. Bei einer Verdrehung der

Schraubenwelle durch das bei e aufgekeilte Handrad

werden die Muttern cd, welche an einer Verdrehung

gehindert sind, einander genähert oder von einander entfernt, so daſs hierbei das

mit den Muttern cd durch Stangen gf verbundene

Ruderhaupt h um die Achse der Ruderwelle i verdreht wird.

Um die Stöſse auszugleichen, welche durch den Wellenschlag bei schwerem Wetter auf

das Ruder und das Steuergetriebe ausgeübt werden und häufig zu Beschädigungen dieser

Theile führen, hat H.F. Moore in Liverpool (*

Englisches Patent Nr. 6660 vom 18. Mai 1886) die in Fig. 4 und 5 Taf. 7 dargestellte

Construction vorgeschlagen. Das Steuergetriebe arbeitet in gleicher Weise wie das

oben beschriebene durch Verdrehung zweier mit entgegengesetzten Gewinden versehenen

Schrauben o, darauf geführten Muttern pg, wodurch mittels der Hebel r das Ruderhaupt B bezieh. die Ruderpinne B1 verdreht werden. Auf

die Ruderpinne B1 ist ein zweiarmiger

Hebel C aufgeschoben, dessen eines Ende zwischen einem

am Speichenrade angeordneten Federmechanismus spielt. Die Wasserschläge sollen nun

durch den Hebel C auf die in dem Gehäuse F untergebrachten Bufferfedern f übertragen und von diesen aufgefangen werden, ohne daſs sie das Ruder

beschädigen. Dasselbe soll gewissermaſsen elastisch gelagert sein. Mit dem

Federgehäuse ist eine kleine Oelbremse H verbunden,

welche die Bewegung, der Federn gleichmäſsiger gestalten soll.

Eine weitere Ausbildung in der Verwendung von Steuerschrauben wird von H. Reinhard in

Oberhausen, Rheinland (* D.R.P. Nr. 38473 vom 6. Juli 1886 und Zusatz * D.R.P. Nr.

40334 vom 31. December 1886) vorgeschlagen. Die Welle l

(Fig. 6

Taf. 7) der Steuerschrauben ist quer zur Triebwelle a

für die Propellerschraube gelagert.

Die Achse l der Steuerschrauben m und n besitzt zwei in rechtem Winkel zu

einander gestellte Kurbeln c und d, welche die Angriffspunkte eines selbständigen Motors

bilden. Die Achse l1

kann durch Kuppelung e, die Achse l2 durch Kuppelung f von Welle l mitgenommen

werden. l1 trägt eine

Schraube m mit Rechtsgewinde, l2 eine Schraube n mit Linksgewinde. Diese Schrauben üben also bei Rotation in gleicher

Richtung verschiedene Wirkung auf das Schiff aus. Hierbei bewegt der Motor die Achse

l in einer constanten Richtung, und je nachdem l1 oder l2 durch e oder f mit l gekuppelt wird, dreht das Schiff im einen oder

anderen Sinne.

Zur Uebertragung der Signale von der Kommandobrücke in den

Maschinenraum dient der Apparat von P. Smith

in Lancashire (* D.R.P. Nr. 42695 vom 28. August 1887). Der Umsteuerungshebel A (Fig. 7 bis 9 Taf. 7) wird zwischen

den Schienen BB geführt, an welche die Gleitschienen

CC angeschraubt sind. Auf diesen Gleitschienen ist

der Schlitten D verschiebbar, der mittels der Ketten

T o. dgl. mit einem entfernt gelegenen

Zeigerapparat QRS in Verbindung steht. Die Kette T ist endlos und läuft über die beiden Rollen U. Auf dem Schlitten D ist

eine Skala angebracht, auf welcher die Kommandos angegeben sind. An den äuſsersten

Enden befinden sich die Worte „ahead“ (vorwärts) und „astern“ (rückwärts). An den Gleitschienen C ist ein Zeiger angebracht, der die Stellung des Schlittens D markirt. Die gleiche Skala, die sich auf dem

Schlitten D befindet, ist auch auf dem Zeigerblatt Q angegeben. Werden deshalb die Kommandos mittels Hebel

R auf der Kommandobrücke etwa an dem Zeigerblatt

eingestellt, so werden dieselben gleichzeitig an der Skala auf D angezeigt.

Damit in dem Maschinenraum der Maschinenführer nicht im Stande ist, den

Umsteuerungshebel anders zu bewegen, als das Kommando gelautet hat, ist folgende

Vorrichtung angebracht: Der Schlitten D bildet einen

hohlen Körper, in welchem zwei Rollenpaare HH (Fig. 9)

gelagert sind. Jedes Rollenpaar hat eine Schiene F

bezieh. F1, die in dem Körper C gleiten. In der Mitte hat der Körper C eine Erhöhung, welche der Höhlung E des Schlittens D

entspricht. Wird nun der Schlitten D von der

Kommandobrücke z.B. auf „vorwärts“ verstellt, so drückt der Schlitten D vermöge der Form der Höhlung E den Hebel F1 herunter und sperrt dadurch den Weg für den Hebel A nach „rückwärts“ ab. Umgekehrt wird der

Schlitten D nun auf „rückwärts“ eingestellt, so

schiebt der Schlitten D den Hebel F herunter und verhindert die Bewegung des Hebels A nach „vorwärts“.

Sollte es aber nöthig sein, daſs der Maschinenführer selbständig die Maschine

umsteuern muſs, so kann er dies dadurch erreichen, daſs er den Hebel J, der um den Punkt K

drehbar ist, nach der einen oder anderen Seite verstellt. Der Hebel J ist nämlich über seinen Drehpunkt hinaus mit der

Schiene L an der Schiene M

befestigt, welche wiederum zwei Nasen NN1 trägt, die gegen die Hebel F bezieh. F1

stoſsen, und zwar an ihren untersten Theilen P bezieh.

P1

, die drehbar mit dem oberen Theile verbunden sind und

mittels der Federn O bezieh. O1 gerade gehalten werden. Durch

Verstellen des Hebels J drückt der Maschinenführer

mithin die den Hebel A festhaltenden Schienen F bezieh. F1 zurück, wie in punktirten Linien gezeigt ist, und

kann dadurch beliebig den Hebel A und damit die

Maschine stellen.

Anker. Ein im Engineer 1887

vom 7. Oktober beschriebener Guſsstahlanker von Hall,

Ingenieur der Firma Jessop und Camp. in Sheffield ist

in Fig. 10

Taf. 7 dargestellt. Derselbe macht die Benutzung eines Ankerstockes überflüssig. Die

Anordnung ist so getroffen, daſs für den Fall des Bruches des Drehzapfens a für die Ankerarme letztere sich nicht vom Schaft

lösen können, sondern daſs in Folge der Abkröpfung b

der Anker immer noch betriebsfähig bleibt.

Auf der Ausstellung in Newcastle wurde von der Firma Hawks,

Crawshey und Comp. der in Fig. 11 und 12 Taf. 7

dargestellte Anker gezeigt, welcher bei einer Prüfung seitens der englischen

Marinebehörde sich nach einer im Scientific American

Supplement, 1887 * S. 9644, gebrachten Mittheilung aus Engineering besonders gut erwiesen haben soll. Die

Ankerschaar B ist aus einem Stück gebildet und quer zum

Schaft C drehbar, soweit es die Ansätze A am Kopfe gestatten (vgl. Hingley und Curry 1887 264 * 244).

Um besonders für Revolverkanonen eine möglichst von den Schwankungen des Fahrzeuges

unbeeinfluſste, wagerechte Auflegeplatte zu erzielen, bringt B. Tower in Westminster, England (* D.R.P. Nr. 41252 vom 21. April 1887)

folgende Einrichtung in Vorschlag. Der in wagerechter Ebene zu erhaltende Kasten A (Fig. 13 und 14 Taf. 7) ist

bei BC und FG nach Art

eines Cardani'schen Gelenkes aufgehängt.

Ein Reactionsrad L ruht auf einem unten in dem Rahmen

A angebrachten Kugellager l, so daſs die vertikale Achse von L sich um

etwas gegen die centrale Achse von A verstellen kann.

Durch den hohlen Zapfen

G, den hohlen Arm E,

den Zapfen C und die Röhre c wird unter Druck stehendes Wasser dem hohlen Zapfen l des Rades L zugeführt,

aus welch letzterem die Flüssigkeit sowohl in tangentialer, als auch durch die

centrale Mündung o in vertikaler Richtung ausflieſst.

Das Gestell A trägt noch vier Cylinder M mit Tauchkolben, von denen zwei mit dem Arm D (und zwar symmetrisch einander gegenüber in Bezug auf

den Zapfen B) verbunden sind, während das andere Paar

dieser Cylinder auf ähnliche Weise mit Arm H verbunden

wird. Von den oberen Enden der Cylinder M gehen Kanäle

m in ein centrales Mundstück N, in welchem dieselben unten in vier entsprechende

Mündungen n auslaufen, die sich direkt über der

centralen Mündung o des Reactionsrades befinden. Da das

Rad L massig ausgeführt ist, so wird dasselbe seine

vertikale Stellung auch bei rascher Drehung selbst dann beibehalten, wenn seitliche

Kräfte auf dasselbe wirken. Ist die Achse des Rahmens A

auch vertikal, so trifft die aus o strömende

Flüssigkeit gleichmäſsig auf alle vier Oeffnungen n und

wird folglich in allen vier Cylindern M einen gleichen

Druck ausüben, so daſs keine Bewegung der Cardäni'schen

Aufhängung stattfindet. Neigt sich aber die Achse von A, so daſs dieselbe nicht mehr genau mit der Achse von L übereinstimmt, so wird in die eine oder andere der

Oeffnungen n mehr Wasser einflieſsen als in die

anderen, und es wird daher in dem entsprechenden Cylinder M ein entsprechend gröſserer Druck als in den anderen stattfinden, wodurch

derjenige Arm der Cardani'schen Aufhängung, mit welchem

dieser Cylinder verbunden ist, eine Bewegung erhält, die den Rahmen A wieder in seine vertikale Stellung zurückbringt.

Ein behufs leichten Transportes zu Land zusammenfaltbares

Boot ist an R. Marth in Berlin (* D.R.P. Nr.

42291 vom 16. Juli 1887) patentirt.

Ein Kiel mit Vorder- und Hintersteven K (Fig. 15 bis 18 Taf. 7),

aus einem Stück ⊺-Eisen hergestellt, dient als

Hauptstütze des Bootsgerippes. In den wagerechten Theil dieses ⊺-Eisens, also in den eigentlichen Kiel, sind senkrecht Gewindezapfen Z mit Scheibe und Mutter fest eingeschraubt, um welche

Zapfen sich die Spanten S aus feinem Rundstahl mit

verbreitertem Drehsitz aus ihrer richtigen Stellung quer zum Kiel in eine Stellung,

welche mit der vertikalen Mittellängsebene des Bootes fast übereinfällt, drehen

lassen. Die Längsspanten P, ebenfalls aus feinem

Rundstahl hergestellt, sind an ihren beiden Enden in Messingklötze M (Fig. 18) kugelgelenkartig

eingelassen. Die Messingklötze sind durchbohrt und werden über Gewindezapfen Z1, welche senkrechtem

den Steventheil des ⊺-Eisens eingeschraubt sind,

geschoben und mit Hilfe von Scheibe und Schraubenmutter fest an das ⊺-Eisen angeschraubt. Die Längsspanten lassen sich sowohl

vermöge der Elasticität und Biegsamkeit des Stahles als auch der kugelgelenkartigen

Verbindung mit dem Steven ebenfalls in die Mittellängsebene des Bootes ohne

Schwierigkeit umlegen.

Zwischen dem Kiel und den Steven K einerseits und den

Scheiben mit darüber gesetzten Schraubenmuttern der Zapfen Z und Z1

sowohl, als auch Scheiben mit darüber gesetzten Schraubenmuttern der ebenfalls

senkrecht in den Kiel und die Steven eingeschraubten Gewindezapfen z, andererseits ist die Bootshaut H, aus wasserdichtem, faltbarem Material (Leder,

gefirniſster Segelleinwand, Gummituch), fest eingeschraubt, und zwar derart, daſs

über der Bootshaut H und über die Zapfen ZZ1 und z noch ein Bandeisenstreifen f mit entsprechenden Löchern für die Zapfen ZZ1 und z

gelegt wird, über welchen Eisenstreifen erst die Scheiben bezieh. die Spanten und

Stevenklötze gelegt werden und dann also die Bootshaut auf der ganzen Länge des

Kieles bezieh. der Steven an das ⊺-Eisen mit Hilfe von

Muttern fest angeschraubt wird. Vorder- und Hintersteven des Bootes sind genau

gleich. Die Verbindung der Längsspanten auf jeder Seite unter einander geschieht

durch Schnüre u.

Die Bootshaut wird am Kiel und den Steven noch derart befestigt, daſs kleine Haken

h in kurzen Abständen an die obersten Ränder der

Bootshaut angenäht werden, welche Haken dann auf beiden Bordseiten über die obersten

Längsspanten P1

P1 geschoben werden.

Dann erst werden die Längsspanten P1

P1 in Schlitze der auf

die obersten Enden der Spanten S geschraubten Knöpfe

O hineingedrückt.

Das Aufbauen des Bootes geschieht folgendermaſsen: Die Spanten S werden quer zum Kiel K

gedreht, hierauf die beiden obersten Längsspanten P1

P1 gefaſst, die Haken

h der obersten Bootshautränder über P1

P1 geschoben und darauf

die Längsspanten in die Schlitze der Knöpfe O gedrückt.

Die Bootshaut ist alsdann ganz straff und legt sich, richtiges Zuschneiden und

Anschrauben derselben vorausgesetzt, fest an die Längsspanten P an, welche ebenfalls richtige Schiffscurven,

hervorgerufen durch strammes Anliegen an die genau gebogenen Spanten, annehmen. Die

Ruderbänke B bestehen aus einfachen, leichten,

hölzernen Sitzbrettern, welche mittels angeschraubter Flacheisenhaken a über die obersten beiden Längsspanten P1

P1 gelegt werden. Der

Fuſsbelag F besteht ebenfalls aus einem auf den

untersten Theil einiger oder aller Spanten aufgelegten, mit Stegen e, welche sich fest auf den Kiel aufsetzen, versehenen

Holzbrett. Ruderbänke und Fuſsbelag werden beim Zusammenfalten des Bootes

herausgehoben und hochkantig wieder in das Boot zwischen die gefaltete Bootshaut

eingelegt.

Panzer. Ein Verfahren zur Herstellung von

Compound-Hartguſspanzerplatten ist an S. Siemang in

Wien (* D.R.P. Nr. 42186 vom 16. März 1887 und Zusatz * D.R.P. Nr. 42492 vom 15. Mai

1887) patentirt. Der Panzer besteht aus zusammengeschweiſstem Guſseisen und

Schmiedeeisen oder Stahl, deren Verbindung in Formen geschieht. Jene Stellen der

Form, an welchen das zu gieſsende Stück eine abgeschreckte Hartguſskruste erhalten

soll, bestehen aus in die Form eingelegten Coquillen d (Fig. 1 Taf. 8) aus Wärme

gut leitendem Material am besten Stahl oder Eisen. Die übrigen Theile der Guſsform

werden wenn das Guſsstück in seinen übrigen Theilen grau bleiben soll, aus Sand,

Lehm, Thon oder anderen feuerbeständigen schlechten Wärmeleitern hergestellt. Der

mit H bezeichnete Theil der Guſsform ist der Obertheil,

in welchem die Einguſstrichter f und in diesen wieder

die Einguſslöcher e sich befinden.

Das einzuschweiſsende Schmiedeeisen- oder Stahlstück ist als Platte c dargestellt. Dieselbe wird, nachdem sie äuſserlich

gut gereinigt wurde, entweder kalt, besser aber bis zur Rothglut angewärmt, in einem

flüssigen Eisen- oder Stahlbad so lange auf und ab getaucht und darin hin und her

gewendet, bis sie sich durch Einwirkung des flüssigen Eisens oder Stahles an ihren

Auſsenseiten und Kanten aufzulösen beginnt, d.h. bis ein Theil der flüssigen Masse

des Bades an diesen Stellen durch Anschweiſsen metallisch haften bleibt. Dieser

Zeitpunkt der Vereinigung beider Eisensorten ist für das etwas geübte Auge leicht

erkennbar. In diesem Moment wird die Platte rasch herausgenommen und möglichst

schnell in die bereit gehaltene Form eingelegt, diese nun bei nicht offenem Guſs

durch den Obertheil E geschlossen und sofort mit Eisen,

welches bei schneller Abkühlung Neigung zum Weiſswerden zeigt (mit sogen.

Hartguſseisen) vollgegossen. Es wird betont, daſs die unter e ersichtlich gemachten Einguſsöffnungen zum sicheren Gelingen unbedingt

längs des schmiedeeisernen oder stählernen Stückes angebracht sein müssen, damit das

Eisen beim Einflieſsen in die Form des besseren Schweiſsens wegen das

schmiedeeiserne oder stählerne Stück der ganzen Breite nach bespült und an demselben

der Länge nach herabrinnt.

Um die Erhitzung der einzuschweiſsenden Platte in der Form selbst vornehmen zu

können, wird der letzteren am Unterrande der Platte eine Sammelrinne gegeben, von

welcher ein Abfluſskanal k1 oder mehrere solcher nach einem Sammelbecken g führt. Auf diese Weise ist die Möglichkeit geboten, durch beliebig lange

Zeit heiſsflüssiges Eisen an jeder einzuschweiſsenden Platte herabflieſsen zu

lassen, und dann, sobald die Platte die erforderliche Temperatur erreicht hat,

sofort Hartguſseisen zuflieſsen und den Abfluſskanal schlieſsen lassen zu

können.

Behufs Ablenkung leichter Geschosse bildet E. Hansen in

Kopenhagen (* D.R.P. Nr. 39985 vom 14. Januar 1887) den Panzer aus drei durch

zweckentsprechende Randbildung, Umbug, Zusammennieten und eventuell Löthen gut

verbundenen Theilen, nämlich aus einer genau nach Art eines Reibeisens durchlochten

harten Metall- bezieh. Stahlblechvorderplatte und einer ebensolchen Hinterplatte,

deren beider Zähne nach vorn (die der Hinterplatte also dem Inneren der Panzerung

zu) gekehrt sind und zwischen welchen beiden sich eine etwa 1cm hohe, aus demselben Material hergestellte

Cassetteneinlage befindet, deren Carreabmessungen so gewählt sind, daſs sie dem

durch die Durchlochung entstandenen Kreuzmuster bezieh. den verbliebenen Bordstreifen der Vorder- und

Hinterplatte genau entsprechen.

Mg.