| Titel: | Neuere Gas-Intensiv-Brenner. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 145 |

| Download: | XML |

Neuere Gas-Intensiv-Brenner.

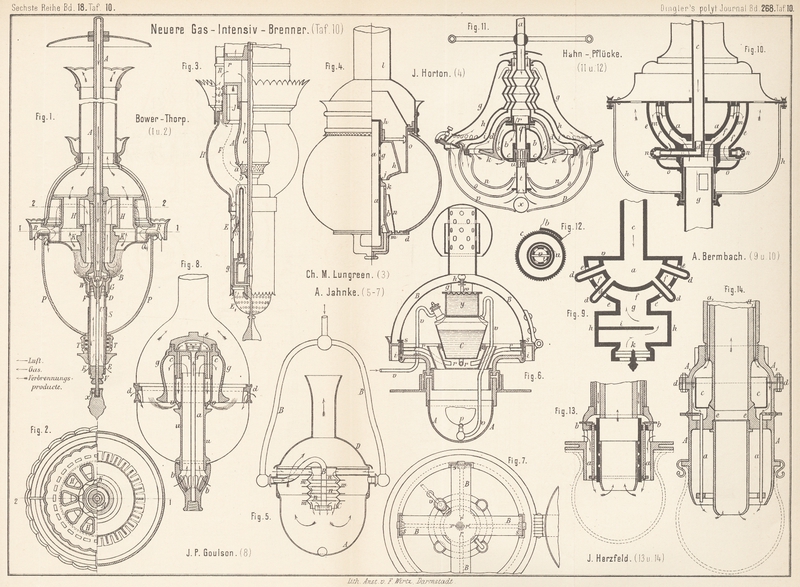

Patentklasse 26. Mit Abbildungen auf Tafel 10 und 11.

Neuere Gas-Intensiv-Brenner.

In neuerer Zeit hat die von der Firma David Grove in

Berlin ausgeführte Bower-Lampe (vgl. 1885 256 * 450) von A.S. Bower in

St. Neots und Th. Thorp in Whitefield eine Neuerung

erfahren (* D.R.P. Zusatz Nr. 39269 vom 30. September 1886), welche in der

Hauptsache in der Ausbildung der Brennertheile und der Regulirung der Luft- und

Gaszufuhr besteht.

An das centrale Gaszuleitungsrohr A (Fig. 1 und 2 Taf. 10) ist der Brenner

B derart angeschraubt, daſs das erstere in den

letzteren hineinragt. Um der Flamme auch an der Unterseite Luft zuzuführen, ist

ähnlich wie im Hauptpatente, in den unteren Theil des Brenners ein Rohr C eingeschraubt, welches mit Oeffnungen D und E versehen ist. Nahe

dem Brenner schlieſst sich zur weiteren Luftführung eine auf dem Ring F sitzende Glocke G an.

Die Luftführung an die obere und innere Seite der Flamme ist im Wesentlichen

dieselbe wie an der ursprünglichen Ausführung, und zwar tritt die Luft bei R ein, um zwischen den Abzugskanälen H für die Verbrennungsproducte, durch umgelegtes

Drahtgewebe fein vertheilt, in dem Rohre K nach der

Flamme zu gehen. Weitere Luftzuführung findet bei Q

statt. Eine Regelung der Zufuhr von Gas und von kalter Luft durch Rohr C erfolgt nun dadurch, daſs in dem letzteren eine

Schraubenspindel U angeordnet ist, welche oben ein

conisches Ventil W, dessen Sitz im untersten Theile des

Rohres A im Brenner B

liegt, und unten ein Kolbenventil V trägt, welches die

Oeffnungen E freilegt oder verschlieſst. Das Ventil V ist so eingestellt, daſs nur die erforderliche Menge

kalter Luft zugelassen wird, und da es sich gleichzeitig mit dem Gasventile W bewegt, so wird nur so viel Luft zugeführt, als zur

Erzielung der günstigsten Lichtwirkung erforderlich ist; die Schraubenspindel U mit den Ventilen V und

W wird durch den Knopf x bewegt. Der in den Brenner B hineinragende

Theil von A bewirkt gleichzeitig in Verbindung mit der

conischen Aussparung im oberen Theile von C eine

gleichmäſsige Vertheilung des Gases. Die Glocke P wird

durch das äuſsere Rohr S gehalten, welches mittels

Bajonettverschlusses mit C verbunden ist, und gestattet

die in der Hülse T angeordnete Schraubenfeder einen

Ausgleich in den Dimensionen der Glocken. Das Anzünden der Lampe erfolgt nach

Abnahme der Glocke P, oder durch eine fortwährend

brennende Zündflamme.

Für die Construction der Regenerativlampe von Ch. Marshall

Lungreen in New-York (Amerikanisches Patent Nr. 347622) ist der Gedanke

maſsgebend gewesen, unter Beibehaltung der Luftzuführung durch senkrecht zur

Richtung der abziehenden Gase gelegte Rohre, den Brenner vor Ueberhitzung möglichst

zu schützen. Derselbe ist deshalb unter der Flamme angeordnet und wird

auſserdem von kalter Luft umspült, während die vorgewärmte Luft mit ihm nicht in

Berührung tritt, sondern der Flamme oberhalb der Brennerspitze zugeführt wird.

Das Gas wird in der Mitte der Lampe von oben durch das Rohr G (Fig.

3 Taf. 10) zugeführt, um mittels dreier Arme g in den ringförmigen Brenner C zu gelangen.

Dieser letztere wird von einem Rohre D umgeben, zur

Führung der bei E1

eintretenden kalten Luft, welche, wie die Pfeile in der Figur andeuten, sowohl an

die Innen- wie Auſsenseite der Flamme treten kann. Die so gespeiste Flamme F breitet sich nun an dem kreisförmigen Deflector b aus, und hier tritt die, durch quer zur Richtung der

abziehenden Verbrennungsproducte angeordnete Rohre r

zugeführte und in diesem in Mitten der Flamme liegenden Regenerator RA stark erhitzte Luft zur Flamme, durch die Lochungen

des Metallringes a fein vertheilt. Die Kammer A besteht aus Porzellan oder aus weiſs emaillirtem

Metall, und ist die Flamme F in die Glasglocke H eingeschlossen, welche auf der Hülse E ruht. Um die Glocke aber vor der Einwirkung der

Flamme zu schützen, wird zwischen der ersteren und dem Rohre J noch Luft zugeführt, welche einerseits die Glasglocke H kühl hält und andererseits die Spitze der Flamme nach

dem Inneren zu ablenkt.

Die von J. Horton in Glasgow (* D.R.P. Nr. 38562 vom 22.

Juli 1886) vorgeschlagene Lampenform soll einige der besonders bei Regenerativlampen

vorhandenen Nachtheile, wie Verruſsen der Luftkanäle bei Ueberschuſs von Gas,

Beschatten der Zimmerdecke u.s.w. vermeiden lassen; sie besteht in der Hauptsache in

der Anwendung eines im Brenner angeordneten Luftzufuhrrohres und einer

Regenerativkammer an einem gewöhnlichen Argand- oder ähnlichem Brenner.

Im Inneren des Brenners b führt das unten offene, oben

geschlossene Rohr a (Fig. 4 Taf. 10) durch den

Flansch c des Bodens d

nach oben. Die in demselben zugeführte Luft gelangt durch die Löcher g in eine Regenerativkammer h, welche durch das bei k austretende Gas

hoch erhitzt wird. Am unteren Umfang von h ist ein

ringförmiger Raum j gelassen, durch welchen die in der

Kammer h stark erhitzte Luft zur Innenseite der Flamme

tritt, während der Auſsenseite Luft durch Oeffnungen m

und Rohr n zugeführt wird. Sobald die Flamme entzündet

wird, erstreckt sie sich sofort bis zur Basis o des

Kamines l, und da die Kammer h von geringen Abmessungen ist und zum Abführen der Verbrennungsproducte

möglichst freier Raum gelassen ist, so erleuchtet die Lampe sofort die Decke oben

über ihr. Dieser freie Durchgang zum Kamin hinauf soll auch einem bedeutenden

Ueberschuſs von Gas den Austritt gestatten, ohne irgend welche Verruſsung der Lampe

herbeizuführen.

Zur Vorwärmung der Verbrennungsluft verwendet A. Jahnke

in Hamburg (* D.R.P. Nr. 39522 vom 19. August 1886) zwei Rippenheizkörper, zwischen denen die

frische Luft durchstreicht. In der Fig. 5 Taf. 10 bezeichnet

B das Gaszuleitungsrohr, das auſsen mit Rippen n versehen ist, und von einem wellenförmig gestalteten,

ebenfalls mit Rippen m ausgerüsteten Rohre C umgeben ist. Durch diese Rippen findet eine

zweckmäſsige Abgabe der Wärme der abziehenden Gase an die zutretende Luft statt,

welche beide ihren Weg in der durch die Pfeile angedeuteten Richtung nehmen. A bezeichnet die untere Glasglocke, während D eine Glas- oder Porzellankuppel ist, um auch nach

oben Licht ausstrahlen zu lassen.

Gleichzeitig sei hier noch einer Lampe mit Carburireinrichtung von A. Jahnke gedacht (* D.R.P. Nr. 37515 vom 26. März

1886). Um bei derartigen Lampen die Thätigkeit dieses Apparates zu reguliren, ist

ein auf der Ausdehnung von Flüssigkeit, Luft oder Metallen beruhender Regulator

angeordnet, welcher je nach dem in der Lampe herrschenden Wärmegrade mehr oder

weniger Rohre öffnet, welche frische, äuſsere Luft gegen den Carburirapparat leiten,

und damit dessen Carbongasentwickelung verringern. Die Anordnung ist in erster Linie

für Straſsenlaternen bestimmt, doch ebenso leicht für andere Lampenformen

durchführbar. Die Fig. 6 und 7 Taf. 10 zeigen dieselbe

an einer Eisenbahnwagenlampe, und zwar bezeichnet A die

unten geschlossene Glasglocke, C den Carburirapparat

bekannter Einrichtung, v das Gasrohr und p den Brenner. Die Kühlluft strömt durch die vier nach

auſsen mit der freien Luft in Verbindung stehenden Rohre r gegen den Carburirapparat, sobald die an dem gekreuzten Blechbogen B befindlichen Lappen s

sich so weit heben, daſs die Löcher i vor die

Oeffnungen der Rohre r kommen. Dieses Heben des

Blechbogens B erfolgt durch den an dem gewellten Boden

g des luftdichten Behälters y angebrachten Stift w, welcher sich nach

auswärts bewegt, sobald die in y eingeschlossene

Flüssigkeit sich erhitzt und dadurch sich entsprechend ausdehnt. Wird die Luft in

der Laterne zu heiſs, so treten die Oeffnungen i vor

die Oeffnungen der Rohre r und lassen die äuſsere Luft

in die Laterne eintreten, wodurch Kühlung erfolgt und der Bogen B wieder sinkt, h ist eine

Stellschraube im Bogen B, gegen welche der Stift w wirkt, und welche eine Justirung der Stellung des

Bogens B ermöglicht, damit sich rechtzeitig die

Luftrohre öffnen oder schlieſsen.

J. Page Goulson in Berlin (* D.R.P. Nr. 40061 vom 8.

Juli 1886) wärmt bei seinem Regenerativbrenner sowohl die Verbrennungsluft als auch

das Gas vor, und zwar tritt das Gaszuführungsrohr a

(Fig. 8

Taf. 10) von unten in die Lampe ein. Vom Vorwärmer e

aus gelangt dann das Gas durch Rohre c nach den

Brenneröffnungen v. Die Verbrennungsluft steigt von b aus durch Rohr u nach

oben, und wird durch den Mantel g gezwungen nach unten

zur Flamme zu gehen, während für den äuſseren Flarnmenkreis noch Luft bei d durch den Cylinderträger zugeführt wird. In einer

anderen Anordnung ist das Gaszuleitungsrohr oberhalb der Lampe im Inneren des Cylinders in den

Vorwärmer eingeführt.

Bei dem Gasbrenner von A. Bermbach in Crefeld (* D.R.P.

Nr. 37467 vom 12. Mai 1886) wird das Gas von oben im Rohre c (Fig.

9 Taf. 10) zugeführt, nach einer Kammer a,

von welcher die Brennerröhrchen d ausgehen. Diese

letzteren sind in zwei Reihen angeordnet, und zwar stehen in der oberen sechs, in

der unteren vier Brenner. Um die Halbkugel a legt sich

concentrisch ein Mantel e, so den Luftraum f bildend, welcher von den Brennerröhrchen d durchdrungen wird. Jedoch sind diese

Durchlaſsöffnungen etwa doppelt so groſs als der Durchmesser der Brennerröhrchen

gebohrt, so daſs um die Brenner herum eine runde Oeffnung geschaffen ist, durch

welche die im Raume f erwärmte Luft zu den Flammen

treten kann. An den Mantel e schlieſst sich das Rohr

g mit dem scheibenförmigen, mit Zunge i und einstellbarem Ventil k ausgerüsteten Kasten h an, welcher von den

Flammen der unteren Brenner getroffen wird, und somit zusammen mit dem Mantel e als Vorwärmer und Erhitzer der bei k zugeführten Luft dient.

Eine ähnliche Einrichtung zeigt auch eine neuere Regenerativlampe von Bermbach (* D.R.P. Nr. 41052 vom 25. November 1886).

Das Gas wird wieder von oben durch Rohr c (Fig. 10 Taf.

10) zugeführt, durch den Mantel a vor Ueberhitzung

geschützt, und gelangt durch die Röhrchen d nach dem

Brenner n. Dieser Brenner legt sich ringförmig um den

äuſseren Mantel e herum und ist derart gebohrt, daſs

seine Flamme den Mantel e erhitzt. Die Mäntel a und e sind oben durch

Deckel luftdicht geschlossen und bilden wieder den Raum f, in den jetzt indeſs noch ein Innenmantel m

eingesetzt ist, welcher mit dem durch die Glocke h

gehenden Rohre g verbunden ist. An dem letzteren ist

eine Vertheilungsplatte o befestigt, welche so die in

f circulirende Luft gegen die Flammen der Brenner

leitet. Die bei g eintretende Verbrennungsluft findet

an den stark erhitzten Flächen genügend Gelegenheit, sich vorzuwärmen. Das Rohr g gestattet gleichzeitig durch einen Ausschnitt das

Anzünden der Lampe. Es ist leicht ersichtlich, daſs die Luftzuführung auch von oben

durch ein um c gelegtes Rohr erfolgen kann, in welchem

Falle das Luftrohr g unten gänzlich fortfallen

kann.

Eine eigenartige Einrichtung zeigt die Lampe von Th.

Hahn in Posen und G. Plücke in Meiſsen (*

D.R.P. Nr. 41581 vom 7. Januar 1887), bei welcher zur Vorwärmung der

Verbrennungsluft mehrere Metall- und Glasglocken in Anwendung kommen. Das Gas wird

von oben in dem mit mehrfachen Erweiterungen versehenen Rohre a (Fig. 11 Taf. 10) nach dem

aus zwei Theilen bestehenden Brenner bc durch senkrecht

gebohrte Löcher r desselben geführt, um hier mit der

aus den Kanälen s, p o und on kommenden Luft die Flamme zu bilden. Die Verbrennungsproducte ziehen

durch Kanal d nach oben ab. Der Brenner b ist bei c theilbar, und

es findet das Gas seinen Austritt durch die Zwischenräume der Zacken des Untertheiles c, dessen Spitzen fest an den Obertheil angelegt werden

(Fig.

12). Dadurch können die Gasausströmungsöffnungen leicht und vollständig

gereinigt werden. An dem Gasrohre a ist die

Porzellanglocke k befestigt, über welche Theile,

entsprechend gestaltet, die Metallglocken i, h und g gesetzt sind, an welche sich die Glasglocken n, o und p anschlieſsen.

Die letztere ist mit einer durch die Kugel x

verschlossen gehaltenen Oeffnung zum Anzünden der Lampe versehen, während die Glocke

o ein mit Quersteg v

und mit Schlitzen versehenes Rohr t trägt, welche

letzteren für gewöhnlich durch die Hülse u geschlossen

sind. Dieses Rohr t führt die zwischen den Glocken o und p circulirende Luft

durch die seitlich gebohrten Löcher q des Brenners b dem Kanäle s zu. Auf

diese Weise wird die durch Löcher in der Glocke g

eintretende Luft zwischen von der Flamme stark erwärmten Flächen in der

Pfeilrichtung nach dem Brenner geführt und dabei in gewünschter Weise vorgewärmt.

Zum Anzünden der Lampe wird, wie erwähnt, die Kugel x

zur Seite geschoben, und mittels des brennenden Körpers die Hülse u am Querstab v in die

Höhe geschoben (vgl. Fig. 11), so daſs die

Flamme durch die Schlitze des Rohres t nach dem Brenner

schlagen kann.

Josef Herzfeld in Wien (* D.R.P. Nr. 40595 vom 20.

November 1886) führt bei seiner Gegenzuglampe das Gas hoch erhitzt durch kleine

Röhrchen a (Fig. 13 Taf. 10) der

Brennstelle zu. Bei dem damit erzeugten Expandiren des Gases tritt aber oft ein

ungleiches Brennen der Flamme und damit Rauchentwickelung ein, weil bei dem hohen

Druck des Gases die geringste Abweichung der Maaſse der Zuleitungsröhrchen einen

sehr merklichen Unterschied in der Gasausströmung zur Folge hat. Um diesem

Uebelstande zu begegnen, sind an der Eintrittsstelle des Gases in die Röhrchen a Schrauben b angeordnet,

durch welche die lichte Weite der Oeffnung nach Erforderniſs geregelt wird.

Bei diesen Gaslampen sind die Brennerröhrchen unmittelbar unter den

Gaszuleitungskanälen angeordnet. Da aber erhitztes Gas sehr zur Zersetzung und

Ruſsbildung neigt, so finden daher in den vom Gase durchstrichenen Räumen

Ruſsablagerungen statt, wodurch ein Verstopfen der Brennerröhrchen stellenweise

dermaſsen beschleunigt wird, daſs die Lampen, wie die Praxis ergeben hat, je nach

der Beschaffenheit des Gases bereits nach 50 bis 100 Stunden Brenndauer zu brennen

aufhören. Um dem zu begegnen und zugleich die Lampe leicht reinigen zu können, ist

die in Fig.

14 Taf. 10 dargestellte Anordnung getroffen worden (* D.R.P. Zusatz Nr.

41117 vom 15. Januar 1887). Hier ist zwischen die Gaskanäle a1 und die Brennerröhrchen a ein Behälter c

geschaltet, welcher die sich aus den Kanälen loslösenden Ruſstheilchen aufnimmt und

so die Röhrchen a vor Verstopfungen schützt. Damit der

Behälter c nötigenfalls leicht entleert und die

Röhrchen bequem gereinigt werden können, ist der Brennerkörper aus zwei Theilen AA1

hergestellt, welche bei

d mit einander verschraubt sind. Zum Reinigen wird

der untere Theil A abgenommen und der Behälter c von dem oberen Brennerring e abgehoben und entleert. Die Einströmungsöffnungen der Röhrchen a sind dann bloſsgelegt und können leicht mit einer

Bürste gründlich gereinigt werden.

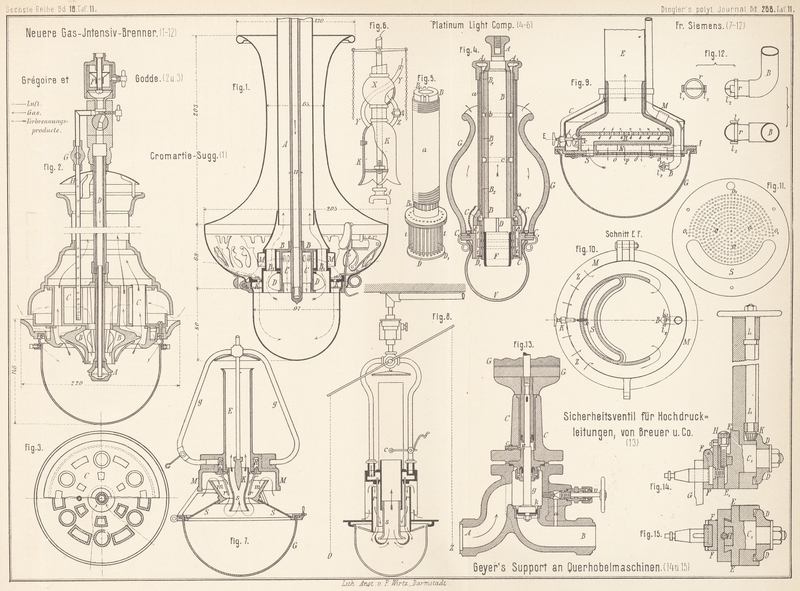

Eine gewisse Verwandtschaft mit der Wenham-Lampe

hinsichtlich der Luftzuführung und Abführung der Verbrennungsproducte zeigen die Cromartie-Sugg-Lampe und die Lampe von Grégoire et Godde (nach dem Portefeuille des Machines outiles, 1888 Bd. 13 * S. 19).

Die Fig. 1 Taf.

11 zeigt die Anordnung der ersteren, und wird das Gas in der Mitte der Lampe in dem

kupfernen Rohre A zugeführt, an dem der mit 16

conischen Bohrungen von 1mm Weite versehene

Specksteinbrenner sitzt. Der Regenerator besteht aus zwei horizontalen

Metallscheiben BB1

, zwischen welche 10 Rohre von 10mm Weite zur Abführung der Verbrennungsproducte

eingesetzt sind. An der oberen Scheibe B sitzt

einerseits die Büchse für das Gaszuleitungsrohr, und andererseits der das letztere

concentrisch umgebende Cylinder C, welcher am oberen

Ende mit 10 Löchern von 9mm Weite für den Eintritt

der Luft versehen ist, während der untere Theil den Tragring für die untere Scheibe

und den feuerfesten Körper D aufnimmt, um den die

Flamme herum schlägt. Für den inneren Flammentheil wird die Verbrennungsluft bei M in den Regenerator eingeführt, während der äuſsere

Theil der Flamme die nöthige Luft durch 32 Löcher K von

4mm,5 Weite erhält, welche in dem Träger der

Glasglocke angeordnet sind. Die Figur zeigt die Lampe in etwa ⅓ der natürlichen

Gröſse, doch wird dieselbe auch in kleineren Gröſsen ausgeführt.

Bei der Lampe von Grégoire et Godde erfolgt die

Zuführung des Gases in gleicher Weise in der Mitte der Lampe durch das Rohr D (Fig. 2 und 3 Taf. 11) und die

Luftzuführung wird ebenfalls in ähnlicher Weise bewerkstelligt. Der Regenerator ist

indeſs vieltheiliger gestaltet und besteht aus einem oberen Gehäuse C, durch welches 18 Rohre (Fig. 3) zur Abführung der

Verbrennungsproducte führen, und einer unteren Kammer B

mit Zwischenwänden. Der in Richtung der angedeuteten Pfeile in den Regenerator

eintretenden Luft werden damit vielfach Flächen zur rationellen Vorwärmung geboten,

so daſs sie hoch erhitzt am Brenner A zur Verbrennung

gelangt. Die Figur zeigt noch die Anordnung des Regulators F und des gelochten Zündrohres H welches in

den Regenerator hinabreicht. Mit dem Oeffnen des Haupthahnes öffnet man den Zündhahn

G und entzündet das Gas an den oberen Löchern des

Rohres H. Nach Entzündung der Hauptflamme wird dann

Hahn G wieder geschlossen. Die Figur gibt die Lampe in

etwa ¼ der natürlichen Gröſse.

Eine weitere neue Construction ist die unter dem Namen O'Neill-Lampe der Platinum Light Company in

Cincinnati besonders in Amerika stark angepriesene Gegenzug-Gaslampe (* D.R.P. Nr. 40144

vom 22. Juni 1886). Derselbe Brenner wird unter dem Namen „Victoria-Brenner“

mit geringfügigen Aenderungen in Deutschland in den Handel gebracht.

Das Wesentliche der Lampe besteht in einem centralen Cylinder, welcher als Abzug für

die Verbrennungsproducte dient, und dessen Auſsenwand nach der Brandstelle hin an

Zahl zunehmende Cannelirungen besitzt, in denen das Gas sich erwärmend und

expandirend hinströmt, um gleichmäſsig vertheilt und stark erhitzt zur Verbrennung

zu gelangen. Auch empfiehlt es sich, das Gas mit verdampften Kohlenwasserstoffen

anzureichern.

Der centrale Cylinder B (Fig. 4 und 5 Taf. 11) kann aus

Guſseisen bestehen, und seine Länge wird zweckmäſsig auf das Sechsfache des

Durchmessers bemessen. Er ist von einem Rohre a derart

umgeben, daſs nur die Längsnuthen Hohlräume bilden. Das Gas strömt durch das Rohr

A zu, in die Druckausgleichungskammer Au um von hier durch

die oberen Längsnuthen B1 (Fig.

5) in die im oberen Theile von B angebrachte

Ringnuth b zu treten. Hier vertheilt sich das Gas in

die vermehrte Anzahl von Cannelirungen B2, gelangt in die Ringnuth c und strömt nun durch die wiederum etwa verdoppelte Anzahl von

Längsnuthen B3 weiter

nach unten.

In jeder tieferen Abtheilung wird das Gas stärker erhitzt, expandirt und vertheilt;

durch die Zwischenschaltung der Ringnuthen werden etwaige Druckdifferenzen

vollkommen ausgeglichen. Uebrigens nehmen die Längsnuthen nach unten hin zweckmäſsig

auch an lichtem Querschnitt zu.

Die letzte Gruppe von Cannelirungen (B5

Fig. 5) ist

über den ganzen Cylinderumfang vertheilt. Aus dieser letzten Gruppe strömt das Gas

in die Druckausgleichkammer e ein, welche das Gas

schlieſslich an den Brenner abgibt. An das untere Ende des Cylinders B ist das innere Rohr D

des Brenners angeschlossen, während an dem Mantelrohre a das äuſsere Brennerrohr C befestigt ist;

zwischen beiden ist oben die unterste Ausgleichkammer e

angeordnet, wozu das Brennerrohr D oben mit einem

Flansche versehen ist. In diesem Flansche sind feine Kupferröhrchen t (Fig. 5) befestigt, deren

untere Enden in einem Ringe D1 stecken, welcher zwischen den unteren Rändern von D und C angeordnet und so

schmal gehalten ist, daſs an beiden Seiten ringförmige Oeffnungen für den Durchtritt

der Luft verbleiben. Das äuſsere Rohr C ist auſsen mit

einem ringförmigen Flansche C1 versehen, welcher als Stützpunkt für die Glocke G dient und an der unteren Seite mit einer Asbestdichtung für die untere

Glaskugel V versehen ist, welche von federnden, aus

Phosphorbronze gefertigten Klemmhaken gehalten und an den Asbestring angepreſst

wird.

Ueber der Flansche C1

sind in dem Rohre C Luftlöcher c1 vorgesehen. Damit die Luft in ruhigem,

gleichmäſsigen Strome durch dieselben eintritt und gleichzeitig eine Vorwärmung derselben stattfindet,

ist über die Oeffnungen c1 ein Korb aus Drahtgaze oder perforirtem Blech gestülpt.

In dem inneren Brennerrohre D ist der Deflector F angeordnet, welcher mittels Bajonnetverschlusses oder

Schraubengewindes in verschiedener Höhe in dem Rohre D

befestigt werden kann, welches hierzu mit Ringnuthen und Längsnuthen versehen ist,

während der Deflector mit Nasen ausgestattet ist. – Der ganze Deflector bezieh.

wenigstens die äuſsere Schicht desselben, soweit sie mit der Flamme in directe

Berührung tritt, besteht aus einer feuerbeständigen, in der Hitze weiſsglühenden

Masse, während die Grundmasse zweckmäſsig aus schlecht-leitendem Material besteht.

Zur Grundschicht kann Asbest, Glimmer oder eine Mischung beider benutzt und diese

Masse mit Platin in Blatt-, Gaze- oder Drahtform bedeckt oder mit einer Lösung von

nitrosalzsaurem Platin oder von Platinchlorid bestrichen werden. In gleicher Weise

kann als Grundmasse auch Steatit, Talk, Seifenstein u. dgl. verwendet werden. Im

vorliegenden Falle wird jedoch Aluminiumbronze oder Aluminiumsilber vorgezogen und

auch der Brennerring D1

und eventuell die Ränder der Brennerhülse D aus solcher

Legirung gefertigt.

In Fig. 6 ist

noch die zur Verdampfung von Kohlenwasserstoff dienende Vorrichtung dargestellt. Die

Glocke K ist durch Rohr Z

mit der oberen Kammer X verbunden. Unter Umständen kann

hiermit auch noch ein Oelzufuhrrohr Y verbunden sein.

Die Vorrichtung wird zweckmäſsig oberhalb des Cylinders B angebracht, so daſs die durch denselben hochsteigende Hitze direkt zur

Verdampfung des Oeles bezieh. des festen Kohlenwasserstoffes nutzbar gemacht wird.

Der verdampfte Kohlenwasserstoff wird durch das Gas angesaugt und mit nach dem

Brenner geführt.

Ist das Gas stark schwefelhaltig, so kann an der Lampe auch noch eine Vorkehrung zur

Entschwefelung und Reinigung des Gases angebracht sein; übrigens empfiehlt es sich

in diesem Falle, sämmtliche Lampentheile, welche mit dem Gas in Berührung kommen, zu

emailliren oder mit Iridium oder einer anderen von Schwefel nicht angegriffenen

Masse zu bekleiden.

Bei dem heute auf dem Gebiete des Beleuchtungswesens entbrannten Wettstreite ist vor

Allem die Firma Friedrich Siemens in Dresden zu nennen,

welcher bekanntlich die Urheberschaft hinsichtlich der Construction von

Regenerativbrennern zukommt. Von französischer Seite wird zwar versucht, Friedrich Siemens die Priorität auf diesem Gebiete

streitig zu machen (vgl. Bulletin de la Société Industrielle

de Rouen, 1887 Nr. 3 S. 291), doch muſs demgegenüber nachdrücklichst betont

werden, daſs Siemens der erste gewesen ist, welcher das

Prinzip der Wärmeregeneration für Beleuchtungszwecke anwendete, und damit den ersten

Anstoſs zum heutigen Wettstreite auf diesem Gebiete gab (vgl. 1886 259 * 415).

Von den neueren Brennerformen ist hier zunächst der sogen. invertirte Regenerativbrenner (* D.R.P. Nr. 40310 vom 18. December 1886)

zu nennen, daher so benannt, daſs entgegen den bekannten Siemens'schen Regenerativbrennern die Flamme von oben nach unten brennt.

Diese Form ist bereits im ersten Patente Siemens'

enthalten, fand aber anfänglich keine Anwendung, da man sie wegen der

Unzugänglichkeit der Flamme und der Gefahr des Auslöschens, welche beim Zerbrechen

des Glasverschlusses auftritt, für unvortheilhaft hielt; doch steht dem der Vortheil

gegenüber, daſs die eingeschlossene Flamme gegen alle äuſseren Einflüsse geschützt

ist und daſs der Brenner tiefer gehängt werden kann, da der Glasverschluſs

wesentlich dazu beiträgt, daſs die Flamme weniger strahlende Wärme verbreitet.

Gewöhnliches Glas läſst etwa 90 Proc. Lichtstrahlen, aber nur 60 Proc. Wärmestrahlen

durch.

Die Fig. 7 Taf.

11 läſst die Construction des Brenners erkennen, und sind von den

Gaszuleitungsröhren g in den horizontal gestellten

Gasring R entweder nur eine oder auch beide seitlich

eingeführt. Dieser Gasring R trägt nach unten zu eine

Anzahl kreisförmig eingeschraubter oder eingetriebener Brennröhrchen r, welche sich nach unten zu einem kleineren Kreise

zusammenziehen. An der untersten und engsten Stelle des durch die Brennröhren r gebildeten Kreises befinden sich die Mündungen

derselben. An dieser Stelle entweicht das durch die Gaszuleitungsröhren in den

Gasring geführte Gas nach unten behufs Verbrennung. Die dazu erforderliche Brennluft

wird von unten (s. Pfeile) in den äuſseren Mantel M

eingeführt, steigt zuerst nach oben über den sich analog der Stellung der

Brennröhren nach oben erweiternden Mantel m, um von

oben in den Raum, in welchem die Brennröhrchen sich befinden, dieselben umgebend,

einzutreten und mit dem Brenngas als Flamme nach unten zu entweichen. Behufs

besserer Zusammenführung von Gas und Luft trägt der innere Mantel m am unteren Ende nach innen zu eine Leitfläche,

wodurch der Durchgangsquerschnitt an dieser Stelle sehr verengt wird. Die Flamme

entwickelt sich nach abwärts, wird aber durch den nach unten zu ausgeschweiften

Essenhals s aus Porzellan oder anderen feuerfesten

Stoffen, oder auch Mineral oder Metall, wieder aus einander getrieben, den unteren

Rand des Essenhalses umgebend, nach innen abgelenkt, um durch den eigenthümlich

geformten Essenhals aufwärts durch den Gasring nach der Esse E zu entweichen.

Der hier aus Porzellan dargestellte Essenhals s besitzt

eine starke Einschnürung in Höhe der am Mantel m

angebrachten Leitfläche, so daſs die Schnürung der Flamme auſserhalb und innerhalb

des Essenhalses sich auf einer Horizontalebene befindet. Die untere Erweiterung des

Essenhalses ist trompetenförmig gestaltet, während derselbe sich nach oben conisch

erweitert. Am oberen weiteren Ende trägt der Essenhals eine

Bajonnetverschluſsvorrichtung, die es ermöglicht, den Essenhals von unten in den

Brennring oder die Esse einzusetzen, wenn Ersatz nöthig wird. Im oberen, erweiterten Theile des

Essenhalses ist ein conisch geformter massiver oder hohler hellfarbiger Körper K aus feuerfestem Material derart angebracht, daſs die

Verbrennungsproducte, nach aufwärts steigend, diesen Körper umgeben und ihn berühren

behufs Abgabe ihrer mitgeführten Wärme. Dieser feuerfeste Körper K wird dadurch sehr heiſs und dient dem Zwecke, die so

erhaltene Wärme durch Strahlung auf die inneren Flächen des Essenhalses zu

übertragen. Durch diese Anordnung wird ein groſser Theil der sonst verloren gehenden

Wärme der Verbrennungsproducte ausgenutzt, und zwar um den Essenhals s, die Brennröhren r und

die Mäntel m und M durch

Leitung und Strahlung zu erwärmen; mit deren heiſsen Flächen wird die zugeführte

Verbrennungsluft in innige Berührung gebracht und hoch vorgewärmt. Als besonderer

Vorzug ist schlieſslich noch die Anordnung des Glasschirmes S zu bezeichnen, welcher die Flamme nach oben abschlieſst, während sie

nach unten durch die Glocke G gegen Luftzutritt

abgeschlossen ist. Durch diesen doppelten Glasverschluſs wird es möglich, auch einen

Theil des erzeugten Lichtes unmittelbar nach oben zu werfen, was bei ähnlichen

invertirten Brennern bisher nicht möglich war.

Die neueste Ausführungsform weicht indeſs von dieser Form etwas ab, indem einerseits

der feuerfeste Körper K fortgelassen ist und

andererseits die Brennerröhrchen r (Fig. 8) und der

Porzellancylinder s parallel der Längsachse der Lampe

verlaufen. Das Anzünden der Leuchtflamme erfolgt jetzt von unten mittels der

Zündflamme c ohne Oeffnung der Glocke und ohne die

Nothwendigkeit einer beständig brennenden Zündflamme. Auch sichern die in weiten

Grenzen functionirenden selbstthätigen Regulatoren constante Flammenlänge bei

beliebig höherem Gasdruck. Die Brenner werden in vier Gröſsen ausgeführt mit 260,

320, 465 und 760l stündlichem Gasverbrauch, bei

50, 70, 136 und 225 deutschen Normalkerzen, senkrecht nach unten gemessen. Dieser

invertirte Siemens-Brenner und die Wenham-Lampe (vgl. 1886 259

* 417) dürften sich zur Zeit von den neueren Intensivbrennern die Gunst des

Publikums wohl am meisten errungen haben, während der Butzke-Westphal-Brenner, die O'Neill-Lampe

und andere den gehegten Erwartungen nicht vollständig entsprochen haben.

Die neueste Construction auf dem Gebiete der Regenerativlampen ist endlich der horizontale Regenerativ-Flachbrenner von Fr. Siemens in Dresden (* D.R.P. Nr. 42121 vom 10. Mai

1887), und wird derselbe mit Vortheil da angewendet werden, wo das Licht unmittelbar

unter ihm gebraucht wird.

Wie die Fig. 9

bis 11 Taf.

11 erkennen lassen, besteht derselbe aus sechs Haupttheilen, aus dem gewöhnlichen

Speckstein-Schnittbrenner B mit Vorrichtung zur

Erzeugung einer abgerundeteren Flamme, dem guſseisernen Regenerator R, der Zündvorrichtung K,

dem Reflector F aus weiſsemaillirtem Eisenblech, der

Glasglocke G und aus der Abzugsesse

E. Die heiſsen Verbrennungsproducte treten durch den

halbkreisähnlich geformten Schlitz S der

Reflectorplatte F und des darüber Hegenden Regenerators

R in den letzteren, und entweichen nach Abgabe

ihrer Wärme durch die Esse E. Die durch die Oeffnungen

Z des um den Regenerator gelegten Blechmantels M angesaugte Luft um streicht den Regenerator in der

Pfeilrichtung und tritt hocherhitzt in den taschenförmigen Raum N zwischen Regenerator und Reflector F, um von hier durch die Lochungen o des letzteren fein vertheilt zur Flamme zu gelangen.

Hierdurch wird die letztere vom Reflector abgehalten, durch welche direkte Berührung

schlechte Verbrennung und Ruſsbildung, und damit Verminderung der Leuchtkraft

hervorgerufen würde. Ein Theil der Verbrennungsluft gelangt durch die seitlich und

im Rücken der Flamme angebrachten Löcher o1 auch unter die Flamme. Um die letztere ohne

Oeffnen der Glasglocke anzünden zu können, führt vom Gaszuleitungsrohre eine

Abzweigung C nach einem durch eine der Oeffnungen Z eingeführten Rohrstutzen K, dessen Spitzflamme x bis in den unteren

Theil des Regenerativkanales für die abziehenden Verbrennungsgase reicht. Diese

kleine Zündflamme kann entweder dauernd brennen, oder wird nach Entzündung der

Hauptflamme mittels eines besonderen Hahnes abgedreht, um erst kurz vor der

Wiederinbetriebsetzung des Regenerativbrenners von auſsen angesteckt zu werden.

Am Schnittbrenner B ist zur Erzielung einer

gleichmäſsigeren und gefälligeren Form der Flamme im Rücken des Schnittes ein Ring

r (Fig. 12) aufgesetzt,

welcher mit zwei Lappen l1

l2 derart versehen ist,

daſs das seitlich ausströmende Gas etwas nach vorn abgelenkt wird. Es soll dadurch

dem seitlichen Ausschlagen des Gases bei zu viel geöffnetem Gashahn entgegengewirkt

und die Glasglocke G vor der Gefahr des Zerspringens

geschützt werden.

Es lassen sich unter der Reflectorscheibe F auch mehr

als eine Flamme in einer Glasglocke anbringen. Man hat dann nur den Reflector

überall da, wo sich die Flammen unterhalb desselben ausbreiten, entsprechend mit den

siebartigen Oeffnungen zu versehen, damit überall der gehörige Abstand zwischen

Reflector und Flammen durch die zwischentretende heiſse Luftschicht innegehalten

wird.

Die Vortheile dieser horizontalen Flachbrennerconstruction liegen neben der

Möglichkeit auch einer sehr kleinen, wenig Gas verbrauchenden Flamme alle Vortheile

einer wirksamen Wärmeregeneration zukommen zu lassen, in der groſsen Einfachheit der

Handhabung neben billiger Herstellung und leichter Anbringung des Apparates.

Hinsichtlich der Leuchtfähigkeit und Gasersparniſs übertrifft der Brenner die

meisten anderen Lampen, namentlich da, wo das Licht vorzugsweise nach unten geworfen

werden soll. Erfahrungsgemäſs bedarf der Brenner nur einer sehr niedrigen Esse und

kann ohne jedes Abzugsrohr aufgehängt werden. Dieser Flachbrenner wird in vier

Gröſsen, deren zwei dreiflammig sind, hergestellt, mit einem stündlichen Gasverbrauche von 105,

210, 570 und 600l bei 23, 64, 160 und 200

deutschen Normalkerzen, senkrecht nach unten gemessen.