| Titel: | Das Engel'sche Heissluftmaschinen-System. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 193 |

| Download: | XML |

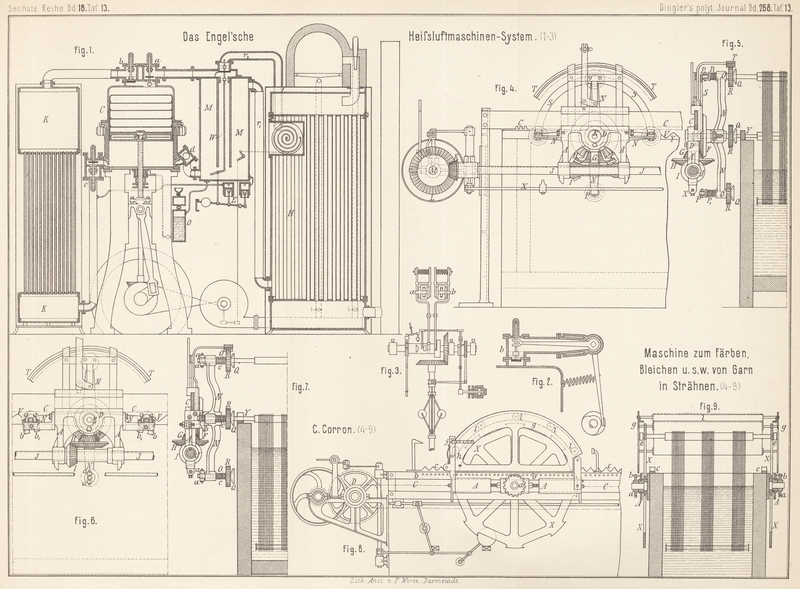

Das Engel'sche

Heiſsluftmaschinen-System.

Patentklasse 46. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 13.

Das Engel'sche Heiſsluftmaschinen-System.

Eine groſse Unvollkommenheit der bisher in die Praxis eingeführten Heiſsluftmaschinen

lag in deren mangelhafter Geschwindigkeitsregulirung.

Die ohnehin nur für kleinen Kraftbedarf geeigneten Verdrängermaschinen bedürfen der

Bremsregulirung, so daſs diese Motoren bei jeder Beanspruchung den

Brennstoffverbrauch für volle Kraftleistung erfordern.

Für die Maschinen nach den Systemen von Belou, Hock,

Roper u.A. hat man es mit anderen Regulirungen versucht, indes ohne

Erfolg.Vgl. Hock 1880 237 *

94.

Bei dem Hock'schen Motor beeinfluſste der Regulator ein

Ventil, welches comprimirte, aber noch unerhitzte Luft aus der Maschine auslieſs,

sobald deren Gang sich zu sehr beschleunigte. Diese Regulirung wirkte nun zwar,

abgesehen von dem aus dem Abblasen gespannter Luft entstehenden ziemlich erheblichen

Arbeitsverlust, wärmesparend; aber es war doch nicht zu vermeiden, daſs der Druck

der Luft bei geringer Beanspruchung der Maschine stark herabsank – bis auf 0at,1 Ueberdruck – und daſs, wenn die Maschine von

geringer auf volle Beanspruchung, zu welcher 0at,5

Ueberdruck erforderlich waren, übergehen sollte, die fehlende Kraft für einige

Umdrehungen dem Schwungrade entnommen werden muſste, so daſs diese Motoren bei

wechselnder Beanspruchung unregelmäſsig liefen.

An die Construction von geschlossenen Hochdruckmaschinen durch Einschalten eines

geschlossenen Kühlraumes zwischen den Aus- und Einlaſsventilen eines offenen Motors

war unter diesen Umständen nicht zu denken; denn bei solchen Maschinen würden sich

ja alle Uebelstände der offenen Motoren in erhöhtem Maſse zeigen.

Das in Deutschland durch * D.R.P. Nr. 41139 vom 26. Oktober 1886 geschützte Engel'sche System scheint das Problem einer im

Verhältnisse der Kraftleistung wärmesparenden Regulirung bei regelmäſsigem Gange der

Maschine auch für wechselnde Beanspruchung zu lösen.

Der Grundgedanke dieses Systemes ist der, den Druck in den offenen Maschinen sowohl

als die Drucke im Heizraum und Kühlraum der geschlossenen Maschinen nach dem System

Belou u.s.w. gleichbleibend zu erhalten und nun

einen gleichmäſsigen Gang der Maschine dadurch zu erzeugen, daſs die Luftpumpe

gleichen Hubraum wie der Treibcylinder erhält, aber je nach der Kraftleistung

veränderliche Füllung, so daſs bei zu schnellem Gange der Maschine das Diagramm der

Luftpumpe gleich dem Diagramm des Treibcylinders wird, also die Kraftleistung völlig

aufhört, während bei langsamerem Gange noch unerhitzte und nicht gepreſste Luft in

die Atmosphäre oder bei geschlossenen Maschinen in den Kühlraum wieder ausgestoſsen

wird. Diese Wirkung kann

leicht durch eine einfache variable Steuerung des Einlaſsventiles der Luftpumpe

erreicht werden, und eine solche Steuerung erfordert, weil dieses Ventil während des

Einsaugens der Luft nicht belastet ist, nur sehr wenig Kraftaufwand.

Wegen der veränderlichen Füllung der Luftpumpe wird natürlich auch die Zufuhr

gepreſster Luft in den Erwärmungsraum und die damit in unmittelbarem Zusammenhange

stehenden Räume veränderlich sein. Soll nun, wie vorausgesetzt, der Druck in der

Maschine unverändert bleiben, so muſs auch die Erwärmung dieser eingepumpten Luft

eine veränderliche sein.

Wenn die Maschine volle Kraft leistet, und die Luftpumpe also sehr wenig unerhitzte

Luft comprimirt, muſs die Luft gleich wie bei den bisherigen Motoren auf den

höchsten zulässigen Wärmegrad erhitzt werden. Wird dagegen bei Leergang eine

erheblich gröſsere Menge kalter Luft in die Maschine eingeführt, so darf dieser Luft

nur sehr wenig Wärme zugeleitet werden, wenn der Druck nicht steigen soll.

Diese mehr oder weniger starke Erwärmung der Luft regelt ein unmittelbar vom

Luftdruck beeinfluſster Regulator, welcher ein Register, durch welches die aus der

Luftpumpe kommende Luft streichen muſs, entsprechend einstellt, so daſs die Luft

bald durch den Heizraum, bald ohne Erwärmung durch einen Vorraum geleitet wird.

Es sind also zwei zusammengehörige Einrichtungen, durch welche die gewünschte Wirkung

erreicht wird: die veränderliche Füllung der Luftpumpe und das vom Luftdruck

beeinfluſste Register.

Die Fig. 1 bis

3 Taf. 13

zeigen einen geschlossenen Motor dieses Systemes nebst den Armaturen einer Maschine

für gröſsere Kraftleistung.

Die Luft wird aus dem Kühlraum K durch das veränderlich

gesteuerte Ventil c eingesaugt in die von Kühlwasser

umgebene Luftpumpe (auch der Kolben ist gekühlt), welche hier passend mit dem

Treibcylinder zu einem einzigen Cylinder C vereinigt

ist. Die Luft gelangt durch die Klappe d in einen

Vorraum M und von hier je nach der Stellung des

Registers f entweder durch r1, den Heizraum H und r2 oder

direkt und unerhitzt zum Einlaſsventil a des Cylinders,

um von dort nach geschehener Expansion nach dem Kühlraum K zurückzukehren-

Die Einstellung des Registers f besorgt der Regulator

E, in welchem der Luftdruck des Heizraumes

einerseits und der Luftdruck des Kühlraumes andererseits auf einen nach dem

Verhältniſs der gewünschten Drucke getheilten Hebel einwirken, welcher sich bei

unrichtigem Verhältniſs dieser Drucke entweder nach der einen oder der anderen Seite

überlegt und dadurch bei Ueberwiegen des Druckes in H

die Erhitzung der eingepumpten Luft verhindert und das Umgekehrte bei Ueberwiegen

des Druckes in K veranlaſst. Das Gewicht am längeren

Hebelarme gleicht die Differenz des auf den Kolbenflächen lastenden atmosphärischen

Luftdruckes aus.

Weil bei Druckschwankungen Luft aus H nach M übertritt, so wird die Verbindung zwischen dem

unteren Theile von M und dem Register f durch ein von Wärmeschutzmasse umgebenes Rohr W vermittelt, während die etwa aus r1 zurücktretende,

bereits erhitzte Luft im oberen Theile von M

verbleibt.

Für die Ventile gibt Fig. 2 (Auslaſsventil b

Fig. 1) eine

Construction mit Wasserkühlung, welche höchste Betriebsdauer sichert und

Luftverluste verhindert.

Letztere könnten nur an der Stopfbüchse der Kolbenstange vorkommen, und um hier die

Reibung nicht unnöthig zu vermehren, ist oberhalb der Stopfbüchse ein

Flüssigkeitsbehälter eingeschaltet, welcher aus dem seitlich angebrachten, unter dem

Ueberdruck aus M stehenden Behälter O leicht gefüllt werden kann.

Als Heizraum kann jede Vorrichtung zum Dampfüberhitzen dienen. Die in Fig. 1 gegebene Anordnung

sucht eine zu starke Erhitzung bezieh. ein Erglühen der Wandungen des Heizraumes

durch Zumischen kalter Luft zu den Feuergasen zu verhindern.

Fig. 3 gibt

eine Ansicht der Steuerung, welche wohl etwas umständlich erscheint. Es ist nämlich

noch eine Vorrichtung zum Stillsetzen der Maschine beigefügt, welche durch dauerndes

Offenhalten der Ventile b und c und dauernden Schluſs des Ventiles a

erreicht wird, so daſs die Drucke in H und K unverändert bleiben und der Motor ohne Weiteres

wieder in Gang gesetzt werden kann.

Einfacher wäre letzteres durch ein in das von f nach a führende Rohr einzuschaltendes Absperrventil zu

erreichen. Würde man letzteres langsam schlieſsen, so würde der Widerstand der Luft

die Maschine alsbald bei gleichfalls unveränderten Drucken in H und K zum Stillstand

bringen. Auch würde dann bei Anwendung von zwei Cylindern ein Anlassen aus dem

Stande möglich sein.

Bei diesen Maschinen ist der Umsatz von Wärme in Arbeit bei jeder Beanspruchung ein

gleich günstiger wegen der unveränderten Höhe der Compression und Expansion nach der

adiabatischen Curve der permanenten Gase. Die Maschine verbraucht also Wärme nur der

Kraftleistung entsprechend.

Was die Maximalleistung dieser Motoren anbelangt, so ist dieselbe für offene

Maschinen natürlich gleich derjenigen der bisherigen offenen Motoren bei gleichen

Druck- und Wärmeverhältnissen. Erhöht man aber den Druck und erniedrigt die Wärme,

was bei den Motoren des neuen Systemes thunlich ist, so nimmt die Kraft der Maschine

durchaus nicht ab. So z.B. leistet eine offene Maschine bei 0at,5 Ueberdruck und 530° noch eben so viel Arbeit,

als eine Maschine von gleicher Dimension des Treibcylinders bei 2¼at Ueberdruck und 300°.

Geschlossene Maschinen leisten bei 6at,5 absolutem

höchsten Druck, 200° im Heizraum und 30° im Kühlraum das gröſste Maſs von Arbeit,

wenn sich die Drucke

im Heizraum und Kühlraum verhalten wie 1,77 : 1, was durch dementsprechende

Eintheilung des Hebels am Regulator E (Fig. 1) leicht zu

erreichen ist. Die geleistete Arbeit beträgt dann nominell bei einem Hubvolumen von

1cbm etwa 5750mk.

Rechnet man hiervon nur die Hälfte als effective Leistung, so bleiben effectiv etwa

2850mk, also etwa 38 bei 60

Umdrehungen in der Minute.

Textfig. 1 und 2

zeigen die Diagramme für volle Kraft und Leergang; defg

ist das Diagramm des Treibcylinders und abcd bezieh.

gbcd dasjenige der Luftpumpe. Die bei den

geschlossenen Maschinen vorkommenden Luftverluste werden durch eine in der Zeichnung

nicht angeführte Luftersatzpumpe ausgeglichen, welche in Thätigkeit tritt, sobald

der Druck im Kühlraum unter das festgesetzte Maſs sinkt.

Fig. 1., Bd. 268, S. 196

Fig. 2., Bd. 268, S. 196

Tafeln