| Titel: | Maschine zum Färben, Bleichen u.s.w. von Garn in Strähnen; von César Corron in St. Etienne, Dep. Loire, Frankreich. |

| Autor: | H.G. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 196 |

| Download: | XML |

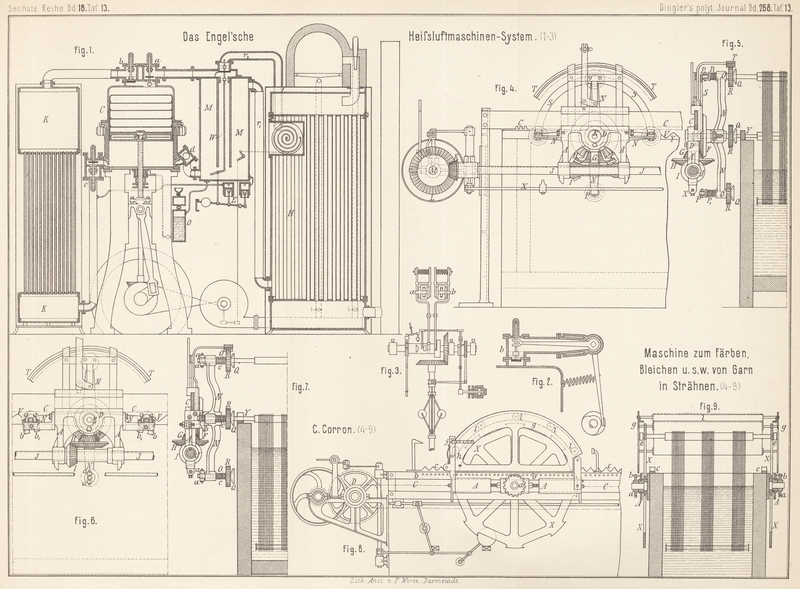

Maschine zum Färben, Bleichen u.s.w. von Garn in

Strähnen; von César Corron in St. Etienne, Dep. Loire, Frankreich.Vgl. 1886 259 * 78. Turnbull, 1887 264 * 324.

Mit Abbildungen auf Tafel

13 und 14.

Maschine zum Färben, Bleichen von Garn in Strähnen.

Das Versetzen und Umziehen der Strähne erfolgt bei dieser durch * D.R.P. Kl. 8 Nr.

42302 vom 1. Januar 1887 geschützten Maschine selbstthätig dadurch, daſs die die

Strähne tragenden und auf dem Rande des die Flüssigkeit enthaltenden Bottiches

unbeweglich liegenden Stöcke nach einander von rotirenden Armen, Scheibenrädern

u.s.w. eines auf dem Bottich sich hin und her bewegenden Wagens auf der einen Seite

desselben selbstthätig erfaſst, sammt den daran hängenden Strähnen gehoben und auf

der entgegengesetzten Seite desselben wieder abgelegt werden, wobei die Stöcke

behufs Umziehens der Strähne zugleich eine Drehbewegung um ihre eigene Achse

ausführen.

Bei der in Fig.

4 und 5 Taf. 13 dargestellten Maschine besteht der Wagen aus zwei Theilen AA, welche sich auf den beiden Längsseiten des

Bottiches, an den Wellen J geführt, hin und her

bewegen. Eingeleitet wird diese Bewegung durch die auf der Antriebswelle M sitzenden Kegelräder L, welche mit den

Kegelrädern K auf den Wellen J in Eingriff stehen, die ihrerseits wieder durch die auf ihnen

verschiebbar angeordneten Kegelräder I unter

Vermittelung der Triebe H, G, F die Wellen E in Umdrehung versetzen und hierdurch ein Abwälzen der

auf den letzteren befindlichen Zahnräder D auf den zu

beiden Seiten des Bottiches angeordneten Zahnstangen C

veranlassen.

Auf jeder Achse E sitzt fest eine Nabe mit vier Armen

N. Ein jeder der letzteren trägt in einer Büchse

verschiebbar einen durch Feder P1 beeinfluſsten Bolzen O, welcher auf der einen Seite der Hülse mit einer Gleitrolle P, auf der anderen aber mit einer conisch ausgedrehten

Scheibe Q und einem Trieb R ausgestattet ist. Die Rollen P gleiten,

während sie die obere Hälfte ihrer Umdrehung um die Achsen E zurücklegen, auf an den Wagenwänden A

angebrachten Schienen S und drücken hierdurch die

Bolzen O nach innen; sobald die Rollen die Schienen S jedoch verlassen, werden die Bolzen O durch die Federn P1 wieder nach auſsen bewegt.

Kommt also ein Arm N eines jeden Theiles des Wagens bei

seiner Umdrehung in die Höhe der Stöcke, welche in den Einschnitten V der auf den beiden Längswänden des Bottiches

befestigten Schwellen Y ruhen, so werden die Bolzen

durch die Gleitschienen nach innen gedrückt; die an den Bolzen sitzenden conisch

ausgedrehten Scheiben Q erfassen denjenigen Stock,

welcher sich gerade vor diesen Armen befindet, und nehmen ihn mit herum. Sobald die

Rollen die Schienen S verlassen haben, geben die

Scheiben Q den betreffenden Stock wieder frei. Auf

diese Weise werden die Stöcke aus dem Bottich gehoben und in einem Abstand von etwa

50 bis 60cm von den Einschnitten F, in welchen sie vorher geruht haben, wieder

abgelegt.

Das Umziehen der Strähne erfolgt während dieser Versetzung dadurch, daſs die Triebe

B sich auf den concentrisch zu den Achsen E an den beiden Wagenenden befestigten Zahnstangen T abwälzen. Die Triebe und die mit ihnen verbundenen

Bolzen O, also auch die Stöcke, drehen sich um 180°,

und es erleiden in Folge dessen die Garnsträhne eine entsprechende

Ortsveränderung.

Sobald der Wagen am Ende des Bottiches angekommen ist, stöſst eine Nase desselben

gegen einen an der verschiebbaren Stange X befestigten

Daumen, wodurch durch geeignete Mechanismen der Riemenlenker verschoben und die

Bewegung des Wagens umgesteuert wird.

Wenn das Umziehen der Strähne nur bei Bewegung des Wagens in der einen Richtung

erfolgen soll, so werden die Zahnstangen T entweder

durch Hand oder selbstthätig am Ende des einen Wagenlaufes derart gehoben, daſs die

Triebe R auſser Eingriff mit denselben kommen.

Nach der in den Fig.

6 und 7 Taf. 13 dargestellten Ausführungsform erfolgt die Bewegung der Bolzen

0 nicht durch Gleitschienen, sondern durch die an

den Bolzen sitzenden Rollen a in Verbindung mit zwei schiefen Flächen

oder Gleitstücken bb1

, die paarweise in einzelnen Abständen am Wagen A in der Höhe der Achsen E

angebracht sind. Die Scheibenbolzen O werden bei dieser

Einrichtung durch Federn c während der ganzen Dauer

ihrer Umdrehung nach einwärts oder gegen den Bottich gedrängt, so lange die Rollen

a nicht in Berührung mit den Gleitstücken bb1 sind; sobald jedoch

die Rollen a mit diesen Gleitstücken in Berührung

kommen, werden die Bolzen nach auſsen gezogen. Haben die Bolzen die Gleitstücke bb1 verlassen, so

werden sie durch die Federn c nach innen gedrückt und

erfassen in Folge dessen mit Hilfe der Scheiben Q den

vor ihnen befindlichen Stock, um denselben nach Beendigung einer halben Umdrehung

wieder auf den Bottich abzulegen, weil alsdann die Rollen a, durch das zweite Paar Gleitstücke bb1 veranlaſst, die Scheiben von dem Stock

abziehen.

Das Umziehen der Strähne erfolgt in derselben Weise, wie bei der in Fig. 4 und 5 dargestellten Maschine.

Eine weitere veränderte Ausführungsform der Maschine zeigen die Fig. 8 und 9 Taf. 13.

Die in Gleitbahnen geführten Wagen A werden durch die

endlosen über die von der Antriebswelle aus in Bewegung gesetzten Kettenräder D gelegten Ketten C auf

dem Bottich hin und her bewegt; eine Vorrichtung zur selbstthätigen Umsteuerung ist

auch vorhanden. In jedem Wagen ist drehbar ein Scheibenrad X gelagert, welches bei der hin und her gehenden Bewegung des Wagens durch

den Eingriff des mit ihm verbundenen Zahnrades a in die

Zahnstange b in Umdrehung versetzt wird. Die

Scheibenräder erfassen in Folge dessen mit Hilfe des tiefer liegenden Theiles der

auf ihren Umfang vorgesehenen Aussparungen die Stöcke, welche ebenfalls in

V-förmigen Ausschnitten der Längsschwellen c ruhen.

Sobald ein Stock in seine höchste Stellung gekommen ist, rutscht er von selbst auf

der sich herabsenkenden geraden Bahn des Umfanges der Scheibenräder bis zum

entgegengesetzten Ende der Einkerbung hinab. Hierdurch erhalten die auf dem Stock

hängenden Strähne einen Stoſs, welcher die Fäden schüttelt und dieselben sich fester

an den Stock anlegen läſst, gleichzeitig aber auch bewirkt, daſs sich ein Faden vom

anderen loslöst, so daſs die Farbbrühe besser eindringen kann. Durch die

fortgesetzte Drehung der Scheibenräder gelangen die Stöcke nach abwärts und werden

in den V-förmigen Einschnitten der Längsschwellen c

abgelegt.

Das Umziehen der Strähne während des Versetzens, also ein Drehen der Stöcke, erfolgt

dadurch, daſs die an den Stöcken sitzenden Rollen e mit

den an den Gestellwänden g angeordneten an ihrer

Unterseite mit Gummi bezogenen Winkeln in Eingriff kommen und sich auf denselben

abwälzen. Ein über die Walzen l gespanntes endloses

Tuch verhindert hierbei eine Verschiebung der Garnsträhne.

Soll das Umziehen der Garnsträhne nur bei Bewegung des Wagens in der einen Richtung

erfolgen, so werden die an den Wänden g sitzenden Winkel bei der

entgegengesetzten Bewegung desselben auſser Berührung mit den Rollen e gebracht, und zwar erfolgt dieses durch am Wagen

sitzende Keile j, welche die Wände g um h drehen, in

Verbindung mit einem Sperrwerk.

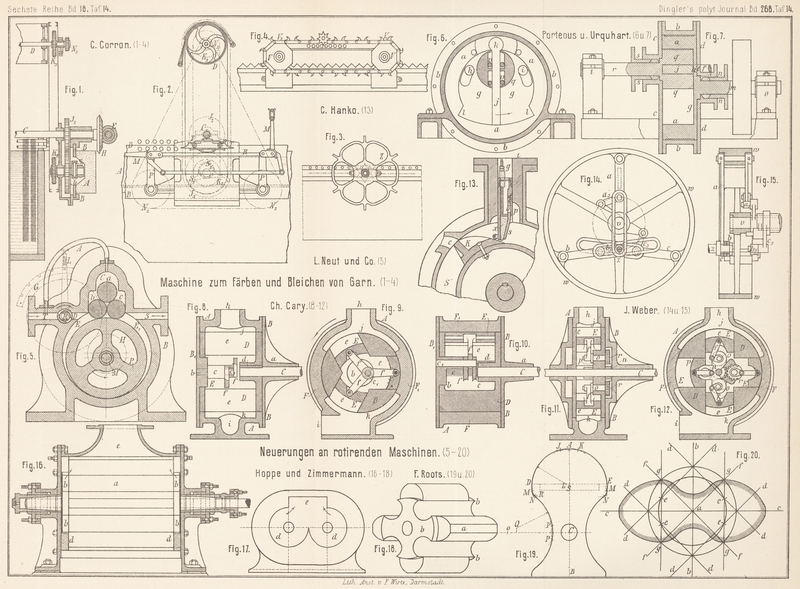

Werden die Garnsträhne durch zwei Stöcke gehalten, so kann die Maschine die in den

Fig. 1 und

2 Taf. 14

dargestellte Einrichtung haben.

Die beiden durch die Welle C und Walze D zu einem Wagen vereinigten Seitentheile gleiten auf

den auf den Längsschwellen A angeordneten Schienen B. Der Antrieb des Wagens erfolgt von den Wellen E aus unter Vermittelung der Kegelgetriebe H, welche auf der Welle C

sitzen, durch das von dieser durch die Stirnräder J2

J3 bethätigte

Schaltwerk S2

S3 Von der Welle C aus wird unter Vermittelung der Stirnräder J2

J3 und Kettenräder K2

K3 die Walze D in Umdrehung versetzt.

Die Stöcke werden einzeln von einer mit Haken besetzten Kette erfaſst und gehoben,

die Strähne legen sich über die Walze D, und indem sie

sich mit derselben fortbewegen, gelangt der obere Theil der Strähne nach unten, und

umgekehrt. Die beiden eine Reihe Strähne tragenden Stöcke werden durch die am Wagen

angebrachten federnden Finger T aus einander gehalten,

welche zwischen die Enden zweier Stöcke eingreifen, so daſs der zweite Stock während

des Fortziehens des ersten Stockes durch die scharnierartig an der Kette befestigten

Haken so lange festgehalten wird, bis die Strähne gespannt sind, worauf die

nächstfolgenden Haken die zweiten Stöcke erfassen. Sobald die Stöcke mit den

Strähnen in den für sie bestimmten Ausschnitten wieder abgelegt sind, werden sie von

Armen M erfaſst und eine Strecke weit fortbewegt. Auf

diese Weise werden die Strähne erfaſst, umgezogen und in hin und her gehende

Bewegung versetzt. Die Arme M erhalten ihren Antrieb

durch die über die Räder N2

N3 gelegte Kette in

Verbindung mit den durch die Stangen R gekuppelten

Kurbeln P.

Die eben beschriebene Einrichtung zum Umziehen der Strähne, die durch zwei Stöcke

gespannt sind, läſst sich auch bei den bereits beschriebenen Maschinen anwenden,

indem man zwei Stöcke über einander anordnet und durch geeignete Vorrichtung

mitnehmen läſst.

Im Fall das Umziehen der Strähne durch Hand erfolgen soll, bedient man sich der in

Fig. 3

Taf. 14 dargestellten Einrichtung. Der beliebig angetriebene Wagen trägt das

Scheibenrad Z, welches einen Stock nach dem anderen

erfaſst und auf der entgegengesetzten Seite ablegt; auch könnte man das Umziehen der

Strähne durch die in Fig. 4 Taf. 14 wiedergegebene Vorrichtung ausführen lassen. Der Wagen

trägt zwei Scheiben V, um welche je eine Kette V2 läuft. Die Haken

derselben erfassen die mit Sternrädchen versehenen Stöcke und bewegen sie unter

gleichzeitiger Drehung in Folge des Eingriffes der Sternrädchen in am Wagen sitzende

Zahnstangen fort.

H.G.