| Titel: | Dr. Ulbricht's Bahnhofblockirung unter Verwendung von Zustimmungs-Contacten. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 206 |

| Download: | XML |

Dr. Ulbricht's Bahnhofblockirung unter Verwendung

von Zustimmungs-Contacten.

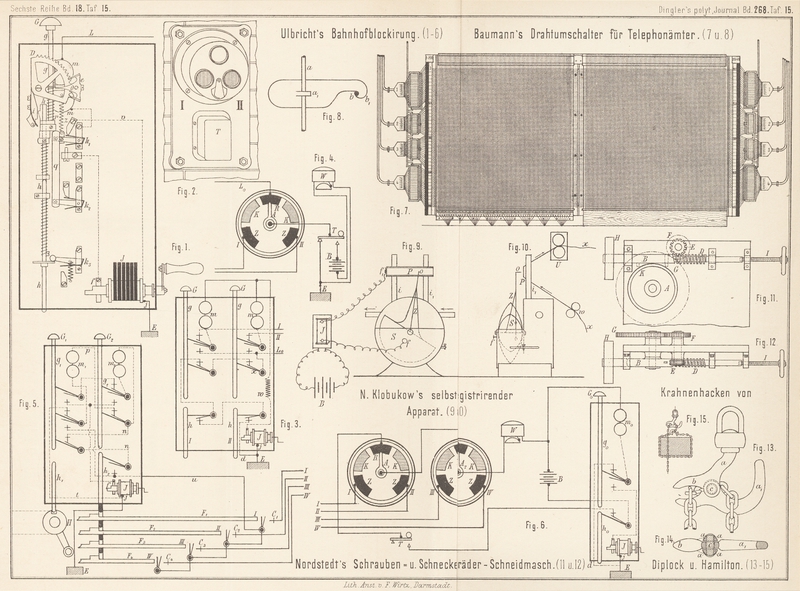

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Dr. Ulbricht's Bahnhofblockirung.

Nach den Vorschlägen des Telegraphen-Oberinspectors der K. Sächsischen Staatsbahnen,

Dr. Richard Ulbricht in Dresden, ist bei diesen Bahnen

seit dem Mai 1886 eine neue, wesentlich einfachere Blockirungsweise für Bahnhöfe zur

Anwendung gekommen und bis jetzt in 7 Stationen 13 derartige Anlagen für 24

Einfahrten ausgeführt und in Betrieb genommen worden, während in 4 anderen Stationen

für 22 weitere Einfahrten die Anlagen in der Ausführung begriffen sind. Trotz

gröſserer Einfachheit gewährt die neue Blockirungsweise erhöhte Sicherheit. Dr. Ulbricht hat dieselbe im Organ

für die Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1888 * S. 46 ausführlich

beschrieben; hier genügt es an einigen typischen Fällen das Wesen derselben

erkennbar zu machen.

Die Art und Weise, in welcher bisher durch Anwendung von Centralapparaten der ganze

Verkehr in die Hand eines Einzigen gelegt und durch Signal- und Weichenverriegelung

Zuwiderhandlungen gegen dessen Willen ausgeschlossen werden sollen, schlieſst insofern eine

Unvollkommenheit in sich, als der zur Leitung dieses Verkehres berufene Beamte durch

seine dienstlichen Verrichtungen genöthigt ist, sich dabei im Freien aufzuhalten,

wogegen die Apparate, mittels deren die elektrischen Verriegelungen bewirkt werden

und welche zugleich fortlaufend Auskunft über die derzeitige Stellung der Signale

und Weichen zu ertheilen haben, sich in einem Zimmer aufgestellt befinden. Bei

lebhaftem Verkehr bleibt daher nichts übrig, als die Bedienung des

Bahnhofsblockapparates einem anderen Bediensteten zu übertragen, und diesem ruft der

den Dienst leitende Beamte seine Weisungen zu oder er läſst sie ihr bei gröſseren

Bahnhöfen durch Boten mittheilen.

Miſsverständnisse dabei sind nicht ausgeschlossen und Irrthümer können nicht sofort

erkannt werden, nachdem sie begangen worden sind. Die darin liegende Gefahr

vermindert die durch die Anlage angestrebte Zuverlässigkeit und Sicherheit um so

mehr, je gröſser der Bahnhof ist. Sie läſst sich nicht dadurch beseitigen, daſs man

einfach die Blockapparate den Geleisen gegenüber an der Innenwand des

Bahnhofsgebäudes anbringt; denn, selbst wenn sich diese Apparate auch ohne Weiteres

für den Gebrauch im Freien eigneten, so würden sie doch noch durch besondere

Vorkehrungen gegen miſsbräuchliche Benutzung durch Unberufene oder gar durch

Böswillige geschützt werden müssen. Auſserdem darf die Bedienung der Apparate den

Verkehrsund Dienstleiter nicht übermäſsig belasten.

Dr. Ulbricht ist daher darauf ausgegangen, die

Hervorbringung der elektrischen Wirkungen in allen in Frage kommenden Leitungen

dadurch unmöglich zu machen, daſs in jeder Leitung eine Unterbrechungsstelle

angebracht wird, welche nur der Dienstleiter zu schlieſsen vermag, und welche er in

raschester und bequemster Weise schlieſst, wenn er zu einer Signalisirung und

Entriegelung seine Zustimmung geben will. Der hierzu zu benutzende Apparat ist ganz

bezeichnend Zustimmungs-Contact genannt worden; mittels

desselben und eines einfachen Tasters kann sich der Dienstleiter auch darüber

Gewiſsheit verschaffen, ob der Bahnhof abgeschlossen ist oder nicht. Weiter wurde

gleich von Anfang an das Streben darauf gerichtet, die Stationsblockapparate ganz

entbehrlich zu machen; denn dies schien möglich, weil das neue Verfahren im

Anschluſs an die in Sachsen gebräuchlichen Blockapparate von Siemens und Halske durchgeführt werden sollte, und bei diesen in dem

Bahnhofs-Abschluſsblock schon alles vorhanden ist, was zur Stromgebung sonst noch

erforderlich ist.

Natürlich läſst sich das neue Verfahren auch allen anderen Blocksystemen anbequemen.

Ebenso kann, wenn besondere Gründe dafür sprechen, auch der Stationsblock

beibehalten werden, und zwar wird er sich dann zugleich in sehr hohem Grade

vereinfachen. Er wird dann nämlich nur ein einziges Blockfeld zu enthalten brauchen,

da dieses mittels der

Zustimmungs-Contacte nach Bedürfniſs in jede Leitung eingeschaltet werden kann.

Zunächst ist die jetzige Einrichtung der Felder einfachster Art in den Blockapparaten von Siemens und

Halske in Berlin (1874 213 * 89. 1880 235 * 195) kurz anzugeben. Der in Fig. 1 (1 : 5 der

natürlichen Gröſse) auf Taf. 15 rechts unten angegebene Magnet-Inductor J liefert beim Drehen der Kurbel von der Feder f aus die Wechselströme zur Blockirung und

Entblockirung; soll derselbe auch gleichgerichtete Ströme für abzugebende

Klingelsignale liefern, so erhält er noch eine zweite Abführungsfeder und zwar

gegenüber dem halbausgeschnittenen linken Ende seiner Achse. Das zweite Ende j der Inductionsrolle ist mit der Erdplatte E verbunden. Für mehrere neben einander liegende

Blockfelder ist nur ein Inductor erforderlich.

Zwischen den Polen der beiden Rollen m, m des

Elektromagnetes liegt ein magnetischer Anker, auf dessen wagerechter Achse die

Hemmung e sitzt. Die den Elektromagnet durchlaufenden

Wechselströme versetzen den Anker in eine auf und nieder gehende Bewegung um seine

Achse, und bei dieser Bewegung gestattet die Hemmung dem Steigradbogen D ein schrittweises Fortrücken, das entweder von unten

nach oben, oder von oben nach unten vor sich geht. Für gewöhnlich befindet sich das

Steigrad D in seiner tiefsten Stellung und kann durch

die Wirkung der Spiralfeder z sich nach oben bewegen.

Dagegen wird es durch sein Gewicht nach unten gehen, wenn es sich in seiner in Fig. 1

gezeichneten höchsten Stellung befindet und der Geleisknopf G unter Entsendung von Strömen niedergedrückt wird. Keine dieser beiden

Bewegungen kann jedoch das Steigrad machen, wenn nicht der Elektromagnet m, m von einer Folge von Wechselströmen durchlaufen

wird.

Die Feder z zieht die Stange q beständig nach oben, welche durch Gelenke mit zwei Contacthebeln k1 und k2 vereinigt ist; mit

ihrem oberen Ende stemmt sich q gegen die mit dem

Geleisknopfe G fest verbundene Druckstange g, drückt also auch diese nach oben. Links neben g ist die Riegelstange h

angebracht, welche aus constructiven Rücksichten aus zwei Theilen hergestellt ist;

jeder Theil wird durch eine Spiralfeder nach oben gedrückt; beide Theile können

durch g nach unten geschoben werden, jedoch nur, wenn

zuvor der betreffende Signalstellhebel, Weichenstellhebel oder Fahrstraſsenriegel,

dessen Verriegelung h zu bewirken hat (vgl. Fig. 5), in

diejenige Stellung gebracht worden ist, in welcher er festgemacht werden soll. Kann

g niedergedrückt werden, so werden durch q die Contacthebel k1 und k2 umgelegt, die Stange h aber wirkt mit der schrägen Fläche der oben an ihr angebrachten Nase auf

das untere Ende einer an den Sperrarm i angeschraubten,

gebogenen Feder und dreht diesen Arm um seine an seinem unteren Ende liegende

Drehachse; dabei streicht das spitz zulaufende obere Ende des Armes i bei der in Fig. 1 gezeichneten

Stellung des Steigrades

D an dessen bis zur Hälfte ausgeschnittenen Achse

vorbei, und dann wird dem Arm i der Rückweg durch die

stehen gebliebene Achsenhälfte verlegt, wenn zu Folge der Sendung von Wechselströmen

von f aus über k1 durch den Elektromagnet m,

m und in die Leitung L dem Steigrade die

schrittweise Bewegung nach unten gestattet wird. Mit i

ist aber auch h festgemacht, weil dessen Nase sich

unter der Nase des Armes i gefangen hat; h endlich hält den Stellhebel (H in Fig.

5) fest. Die Stange q hingegen kann, der

Feder z folgend, emporgehen und die Stange g mit dem Druckknopfe G

mitnehmen.

Um die Stange g wickelt sich ferner lose die Spiralfeder

r; diese geht, weil sie mit ihrem unteren Ende an

g befestigt ist, zugleich mit g nach unten; geht dann g

wieder empor, so stemmt sich r mit dem oberen Ende

gegen einen Vorsprung des in seine tiefste Lage herabgegangenen Steigrades D und wird deshalb zusammengedrückt, weil ja D jetzt durch e

festgehalten wird. Wenn darauf aber eine entsprechend lange Reihe von Wechselströmen

aus L durch m, m über k1 und v zur Erde E geht, werden

die Theile aus ihrem bisherigen Zustande der Blockirung befreit. Die Feder r kann beim Spiel des Ankers und der Hemmung e das Steigrad D

schrittweise nach oben bewegen, D aber läſst i und dessen Nase weiter die Stangen h frei; letztere nehmen zugleich einen dritten

Contacthebel k3 mit

empor, den eine Spiralfeder auf einen Vorsprung an der unteren Stange h andrückt und bei deren Niedergange auf ein

Contactstück auflegt.

Bei der gewöhnlichen Benutzungsweise sind immer zwei solche Blockfelder, die in Fig. 3, 5 und 6 etwas

einfacher und durchsichtiger gezeichnet sind, durch eine Leitung L so mit einander verbunden, daſs die Freimachung eines

jeden derselben nur unter gleichzeitiger Blockirung des anderen bewirkt werden

kann.

Die Zustimmungs-Contacte werden sämmtlich nach einem und

demselben Modell hergestellt und zwar für je 2 Einfahrtsrichtungen; bei einer

gröſseren Zahl von Einfahrten werden mehrere zweitheilige Contacte neben einander

gestellt, wie in Fig. 6. Das äuſsere Aussehen eines Contactes macht (1 : 7 der natürlichen

Gröſse) Fig. 2

anschaulich, während Fig. 4 und 6 seine innere Einrichtung

erkennen lassen. Seine Theile sind unter einem dosenförmigen Gehäuse wetterdicht

verschlossen, die Dose aber wird durch eine Plombe unzugänglich gemacht. Die Dose

hat 3 runde Fenster, durch die man den rothen Zwischenboden sieht, so lange nicht

eine weiſse Scheibe denselben verdeckt. Die Scheibe ist auf eine in der Mitte der

Dose liegende Achse aufgesteckt, welche zugleich unter dem Zwischenboden den

metallenen Contactarm A trägt. Steht der Contactarm auf

dem Ruhecontacte R, wie in Fig. 4, so macht die

Scheibe das obere Fenster weiſs; erscheint eines der unteren Fenster weiſs, so steht

der Arm A auf einem der Contactstücke Z und gibt die diesem Contacte entsprechende, durch die

Ziffer neben der Dose

angedeutete Einfahrt frei. Zwischen den genügend breiten 3 Hauptcontacten R, Z, Z liegen noch 2 Zwischencontacte K, K, welche zur Entsendung selbstthätiger

Klingelsignale benutzt werden können. Durch das in Fig. 2 durch die Klappe

verdeckte Schlüsselloch der Dose kann ein dem Dienstleiter zu übergebender Schlüssel

auf einen Dorn aufgesteckt werden, der die Drehachse für ein Getriebe bildet; wird

der Schlüssel gedreht, so kann er nicht früher wieder herausgezogen werden, als bis

das Getriebe eine volle Umdrehung gemacht und damit das auf der Achse der Scheibe

und des Contactarmes A sitzende Zahnrad um 120° gedreht

hat. Bei der Gröſse des Weges, den A machen muſs, kann

eine unbeabsichtigte Freigabe nicht vorkommen.

Mittels des unterhalb der Dose aufgeschraubten Prüfungstasters T kann sich der dienstleitende Beamte jederzeit darüber

Gewiſsheit verschaffen, ob der Bahnhof abgeschlossen ist. Dieser Taster besteht aus

einer Contactstange, welche in ihren beiden Stellungen einen Contact bezieh. mit

einem zweiten, oder mit einem dritten Contacte in leitende Verbindung setzt. In Fig. 4 und 6 sind anstatt

dieses Prüfungstasters einfach Morsetaster T

gezeichnet. Zu den Prüfungen ist noch eine elektrische Klingel W, Fig. 4 und 6 nöthig, welche ihren

Platz oberhalb der Dosen angewiesen erhält. Diese Klingel kann beim Drücken des

Prüfungstasters T nur ansprechen, wenn der Arm A in der Dose auf dem Ruhecontacte R steht.

Die Benutzung des Zustimmungs-Contactes ist nun verschieden, je nachdem derselbe als

Ersatz, oder nur als Ergänzung des Stationsblockes dienen soll. Zugleich tritt noch ein

weiterer Unterschied in der Verriegelungsweise als maſsgebend hinzu. Es kann nämlich

zunächst jede Fahrstraſse ganz getrennt von allen anderen behandelt und verriegelt

werden; bei einer solchen Einzelriegelung macht sich

für jede Fahrstraſse ein besonderer, ausschlieſslich für diese Fahrstraſse dienender

Apparatsatz im Abschluſsblock nothwendig. Es läſst sich aber auch eine sogen. Gruppenriegelung anwenden, wobei die Verriegelung stets

mit den nämlichen Theilen vorgenommen wird, diese Theile aber so gestaltet und

angeordnet werden, daſs dennoch in jedem Falle nur eine einzelne Fahrstraſse

freigegeben wird und zwar diejenige., welche der augenblicklichen Stellung der

Theile gegen einander entspricht. Es pflegen dazu die in gröſseren Stellwerken

angebrachten besonderen Fahrstraſsenhebel benutzt zu werden; nachdem die

Weichenhebel in die Stellung, die ihnen zur Herstellung einer bestimmten Fahrstraſse

gegeben werden muſs, gebracht worden sind, wird der Fahrstraſsenhebel umgelegt,

verschlieſst dadurch die Weichenhebel und entriegelt dafür den Signalstellhebel;

wird nun der letztere umgelegt, um das Signal „frei“ zu geben, so hält er den

umgelegten Fahrstraſsenhebel in seiner dermaligen Stellung fest.

Nachfolgend sollen nur zwei Beispiele vorgeführt werden; in Fig. 3

und 4 ist der

Zustimmungs-Contact als Ersatz des Stationsblockes, bei Einzelriegelung, für 2

Fahrstraſsen; in Fig. 5 und 6 dagegen der

Zustimmungs-Contact als Ergänzung des Stationsblockes, bei Gruppenriegelung, für 4

Fahrstraſsen. Andere Beispiele und namentlich der Anschluſs an die

Streckenblockanlage finden sich a.a.O. in Heusinger's-Organ.

Am einfachsten ist die Lösung der Aufgabe bei Ersatz des

Stationsblockes durch den Zustimmungs-Contact. Bei Einzelriegelung sind

eine der Zahl der Fahrstraſsen gleiche Anzahl (in Fig. 3 und 4 also zwei) von Contacten

Z in den Zustimmungs-Contacten (Fig. 4) und von

Blockfeldern im Abschluſsblock (Fig. 3) erforderlich und

durch ebenso viele Leitungen (I und II) mit einander zu verbinden. Sind mehr als 2

Contacte Z nöthig, so werden sie (ebenso wie in Fig. 6) hinter

einander gelegt. Auſserdem geht vom (letzten) Ruhecontacte R noch eine Leitung L0 nach dem Abschluſsblock. Sind in letzterem alle

Riegelstangen festgemacht, wie dies Fig. 3 zeigt, sind also

alle Fahrstraſsen blockirt, und stehen alle Arme A auf

R, so geht beim Niederdrücken des Tasters T der Strom der Batterie B

von dem einen Pole zur Erde E, von dem anderen Pole

über A und R in L0 nach dem

Stationsblock, in diesem über sämmtliche mittleren Contaethebel, über sämmtliche

unteren Contacthebel und im Drahte d zur Erde E; die Klingel W wird also

ertönen.

Würde der Taster T gedrückt, während der Arm A auf einem Contacte Z

steht, so muſs der Batteriestrom in einer der Leitungen I oder II nach dem

Stationsblocke gehen, in diesem aber einen Elektromagnet m durchlaufen, worauf er durch J von j aus zur Erde gelangt. In diesen Stromweg ist aber

noch ein Widerstand w gelegt, der so groſs ist, daſs

die Klingel W nicht mehr auf den schwachen Strom

ansprechen kann.

Während A auf R steht, kann

die Klingel auch nicht ertönen, wenn etwa der Abschluſsblockwärter zur Zeit des

Niederdrückens des Tasters T nur zufällig oder

absichtlich auf G drückt; denn dann ist der Weg für die

Klingelströme an einem der mittleren Contacthebel unterbrochen.

Will der Dienstleiter eine Fahrstraſse, z.B. die zweite, zum Einfahren eines Zuges

frei geben, so stellt er den Arm A auf den Contact Z rechts, bei II, und gibt dabei, während A über K hinstreicht, dem

Blockwärter ein kurzes, für alle Fahrstraſsen gleiches Klingelsignal in einer

Leitung, die in Fig.

4 nicht angegeben worden ist. Der Blockwärter dreht hierauf die Kurbel

seines Inductors J; die Wechselströme können jetzt nur

in der Leitung II nach der Erde E in Fig. 4 gelangen, gehen

daher auch von w aus nur durch den zu II gehörigen

Elektromagnet m, die zugehörige Riegelstange h schnellt empor und ermöglicht es dem Blockwärter, das

optische Signal zu ziehen und dem Zuge die Erlaubniſs zum Einfahren zu geben. Würde

der Wärter dann noch eine weitere Folge von Wechselströmen entsenden, so würde er

keine Wirkung weiter hervorbringen; wollte er aber einen Geleisknopf G drücken und die Kurbel des Inductors drehen, so kann er jetzt gar

keine Ströme entsenden, weil L0 im Zustimmungs-Contacte isolirt ist. Hat dann der

Zug seine Einfahrt vollendet, so stellt der den Dienst leitende Beamte den Arm A wieder in seine Ruhelage zurück; der Blockwärter

erhält beim Hinweggehen dieses Armes über den Klingelcontact wiederum von selbst ein

Klingelsignal, stellt das für die Fahrtrichtung II geltende optische Signal wieder

auf „Halt“, drückt darauf den dieser Richtung entsprechenden Knopf G und dreht gleichzeitig die Kurbel seines Inductors

J. Ob er dies gethan und somit das Signal wieder

blockirt hat, prüft schlieſslich der Dienstleiter mittels des Tasters T. Sollte der Blockwärter verhindert werden, vorzeitig

an einem zweiten Blockfelde etwas vorzunehmen, so wurden bisher am Abschluſsblock

Handschieber angebracht, wie dies auch sonst an den Blockapparaten von Siemens und Halske vielfach geschehen ist. In neuester

Zeit hat man dagegen in solchen Fällen die Schaltung so abgeändert, daſs nie ein

Blockfeld frei gemacht werden kann, während ein anderes noch frei ist. Dazu braucht

man nur die mittleren und unteren Contacthebel in den Weg der Wechselströme zu

bringen, indem man den von j ausgehenden Draht nicht

unmittelbar an die Erde E legt, sondern an die Achse

x des zur Leitung II gehörigen mittleren

Contacthebels führt, der zugleich mit L0 verbunden ist. Die Blockirung der Felder ist dann

bei jeder Stellung des Zustimmungs-Contactes möglich, und im Laufe der mittels T entsendeten Prüfungsströme tritt keine Aenderung

ein.

Die Wechselströme gehen zwar auch mit durch den Wecker W

können denselben aber nicht zum Klingeln bringen. Dies ist indessen wegen der

geringen Stärke der Batterieströme nicht (wie anderwärts) durch starke Spannung der

Abreiſsfeder, sondern durch eine eigenthümliche Schaltung der Klingel (durch

Hinzufügung eines Nebenschlusses von geeignetem Widerstände zu den

Elektromagnetrollen) erreicht.

In Fig. 5 und

6 ist eine

Anlage mit 4 Fahrstraſsen dargestellt, bei welcher die Zustimmungs-Contacte bloſs

als Ergänzung des Stationsblockes dienen. Im Stellwerke

ist Gruppenriegelung vorhanden. Den 4 Fahrstraſsenriegeln F1, F2, F3 und F4 im Stellwerke des Abschluſsblockes (Fig. 5) werden

Contacthebel gegenübergelegt, so daſs dieselben beim Umlegen ihres

Fahrstraſsenhebels auf einen der Contacte C1, C2, C3 und C4 gedrückt werden, an welchen die von den 4

Contacten Z der Zustimmungs-Contacte (Fig. 6) kommenden 4

Leitungen I, II, III und IV enden; der Draht u läuft

von den Achsen der Contacte C in den Abschluſsblock

hinein, dessen Schaltung aus Fig. 5 klar wird. Bevor

dabei die zur Freigabe einer Fahrstraſse nöthigen Wechselströme vom Stationsblock

entsendet werden können, muſs der Dienstleiter den Contactarm A auf den zu dieser Fahrstraſse gehörigen Contact Z stellen, und auſserdem muſs der Abschluſsblockwärter

den zugehörigen Contact C geschlossen haben, was durch

Umlegung des betreffenden Fahrstraſsenhebels zu geschehen hat und nur unter Verschlieſsung

der vorher richtig gestellten Weichen geschehen kann. Damit indessen nicht

nachträglich aus Versehen oder miſsbräuchlich noch ein anderer Fahrstraſsenhebel

umgelegt werden kann, gibt man dem Abschluſsblock ein Fahrstraſsenblockfeld (in Fig. 5 rechts),

dessen Riegelstange h2

sämmtliche Fahrstraſsenriegel F in ihrer derzeitigen

Lage festmacht; jeder dieser Riegel kann in Fig. 5 in zwei

verschiedenen Stellungen festgemacht werden. Auſserdem braucht der Abschluſsblock

für sämmtliche 4 Leitungen nur noch ein einziges Signalblockfeld (in Fig. 5 links) zu erhalten,

dessen Riegelstange h2

sämmtliche Signale 1, 2, 3 und 4 zugleich festhält. Die in irgend einer Linie

ankommenden Wechselströme durchlaufen stets den Elektromagnet m1 und machen zwar alle

Signale zugleich elektrisch frei, allein es kann stets nur dasjenige Signal auf

„Frei“ gestellt werden, dessen Fahrstraſsenhebel vorher umgelegt worden

ist und bei C Contact gemacht hat. Da die Fahrstraſsen

sich gegenseitig ausschlieſsen, wird im Stellwerke mechanisch die gleichzeitige

Umlegung von zwei Fahrstraſsenhebeln verhindert. Das Signalblockfeld und das

Fahrstraſsenblockfeld werden so mit einander verbunden, daſs das erstere erst frei

gemacht werden kann, nachdem das letztere fest gestellt worden ist.

In verwandter Weise braucht auch der Stationsblock nur ein Blockfeld (Fig. 6) zu erhalten. Der

dienstleitende Beamte gibt seine Weisungen nach dem den Stationsblock enthaltenden

Telegraphenzimmer in einer von den Contacten K

auslaufenden, in Fig. 6 aber nicht mit gezeichneten Leitung. Soll nun wieder z.B. die

Fahrstraſse II frei gegeben werden, so geschieht folgendes: Der den Dienst leitende

Beamte stellt den Arm A des in Fig. 6 links liegenden

Zustimmungs-Contactes auf den der Leitung II entsprechenden, in der Dose rechts

liegenden Contact Z; beim Hinweggehen dieses Armes über

den Contact K empfängt der Blockwärter im

Telegraphenzimmer von selbst ein Klingelsignal. Darauf weist der Dienstleiter – sei

es unmittelbar, sei es durch Vermittelung des Wärters am Stationsblocke – den

Stellwerkswärter durch ein verabredetes, nach Art der Morse-Zeichen gebildetes

Klingelsignal an, die Fahrstraſse II fahrbereit zu machen; dieser Wärter stellt dazu

die Weichen, legt den Fahrstraſsenhebel II um und schlieſst dabei mittels des

Riegels F2 den Contact

C2; nunmehr

blockirt er h2 und

sämmtliche Fahrstraſsenhebel, indem er unter Niederdrücken des Knopfes G2 (Fig. 5) die Inductorkurbel

dreht; die Ströme nehmen dabei von j aus am

Abschluſsblock ihren Weg zur Erde E, von der

Abführungsfeder f aber durch den Elektromagnet m2 und die Drähte n, n nach u und über C2 in die Leitung II,

im Stationsblock aber durch (die Klingel W und) den

Elektromagnet m0 zur

Erde E. Der Stationsblockwärter drückt jetzt den Knopf

G0 und dreht die

Kurbel seines Inductors J; dadurch sendet er

Wechselströme durch m0

in die Leitung II, über u, den untersten Contacthebel

rechts, n, n und p durch

den Elektromagnet m1

und im Drahte t zur Erde E; deshalb wird

die Stange h0

festgelegt, h1 dagegen

springt empor und befreit alle Signalhebel H von der

auf elektrischem Wege herbeigeführten Festlegung, daher kann zu Folge der

vorausgegangenen Umlegung des Fahrstraſsenhebels II nunmehr das Signal 2 auf

„Frei“ gestellt werden. Sowie dann der Zug eingefahren ist, stellt der

Wärter das Signal 2 wieder auf „Halt“ und blockirt es, indem er auf G1 drückt und die

Inductorkurbel dreht; jetzt durchlaufen die Ströme von f aus m2 und

m1 hinter einander,

gelangen vom mittelsten Contacthebel links aus durch u

in die Leitung II und gehen im Stationsblocke durch m0 zur Erde E; demgemäſs macht m1 die Stange h1 und durch diese den Hebel H fest, m2

dagegen macht h2 wieder

frei, m0 aber befreit

h0 und läſst

zugleich das Fenster des Stationsblockes roth werden. Endlich stellt der

Abschluſsblockwärter durch Zurücklegen des Fahrstraſsenhebels II und der

Dienstleiter durch Zurückführen des Armes A auf den

Ruhecontact R den ursprünglichen Zustand wieder her,

und wenn darauf der letztere den Taster T drückt, so

gibt ihm das Ertönen der Klingel die Gewiſsheit, daſs h0 im Stationsblocke mittels des unteren

Contacthebels den Weg für den Batteriestrom wieder geschlossen hat, also vorher der

Abschluſs des Bahnhofes wieder vollzogen worden ist. Aus den vorstehenden

Mittheilungen geht zugleich noch hervor, daſs für die Blockirung von n Fahrstraſsen n + 1

bezieh. n + 2 Leitungen erforderlich sind, je nachdem

ein Stationsblockfeld angewendet wird oder nicht. Die Anzahl der Leitungen vermehrt

sich nicht, wenn auch noch die Ausfahrtsblockirung hinzutritt. Die Leitungen sind

aber kurz, erstrecken sich in der Regel nur über die halbe Länge des Bahnhofes, und

deshalb fällt ihre Zahl nicht schwer ins Gewicht. Die Batterie B für die Klingelsignale erhält je nach der Gröſse der

Widerstände 3 bis 6 Leclanché-Elemente.

Tafeln