| Titel: | Baumann's Drahtumschalter für Telephonämter. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 213 |

| Download: | XML |

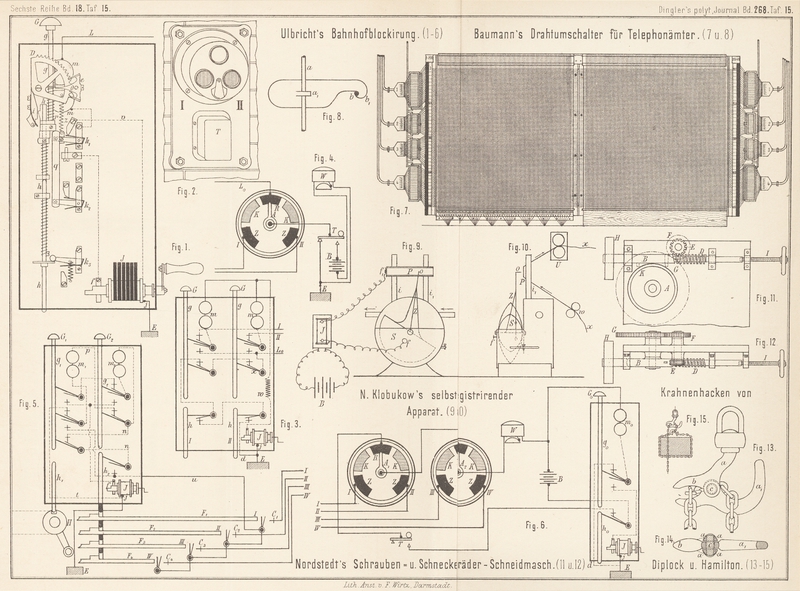

Baumann's Drahtumschalter für

Telephonämter.

Mit Abbildungen auf Tafel

15.

Baumann's Drahtumschalter für Telephonämter.

Der Umstand, daſs in den Umschaltämtern von Telephonanlagen die einmündenden

Leitungen nicht beständig an dieselbe Klappe geschaltet bleiben können, an welche

sie von Anfang an gelegt worden sind, daſs sie vielmehr, besonders wenn die

Leitungen ihre Benutzer wechseln, nicht selten an andere Klappen verlegt werden

müssen, und daſs bei solchen Verlegungen bald die Regelmäſsigkeit und

Uebersichtlichkeit der Drahtführungen verloren geht, hat J.

Baumann in München veranlaſst, für diese Verlegungen einen besonderen

Umschalter zu entwerfen, der wenig Raum einnimmt und wenig kostet. Der in Fig. 7 Taf. 15

abgebildete Umschalter ist auf 800 Leitungen berechnet und hat sich bei

mehrmonatlichem Gebrauch in München gut bewährt. Vielleicht lassen sich derartige Umschalter

auch für andere Arten der Elektricitätsanwendung mit Vortheil verwerthen.

Nach Uhland's Technischer

Rundschau, 1888 * S. 52, ist aus Doppel-⊺-Eisen

ein rechteckiger Rahmen derart gebildet, daſs die vier Stege in einer Ebene liegen

und die Flanschen auf jeder Seite des Rahmens je vier Nuthen bilden. In diese Nuthen

sind, dieselben völlig ausfüllend, Holzleisten aus bestem, mit groſser Sorgfalt

verleimten Buchenholz eingefügt. Diese Holzfutter dienen zur Befestigung eines

Systemes von blanken, 0mm,8 starken

Siliciumbronzedrähten, welche, einander rechtwinkelig kreuzend, parallel zu den

Rahmenseiten gezogen sind. Die sämmtlichen wagerechten Drähte liegen in einer Ebene

und die sämmtlichen senkrechten Drähte in einer zweiten Ebene, welch letztere um

2cm von der ersteren nach vorn absteht. Die

sämmtlichen Drähte, sowie deren Befestigungspunkte sind gegen einander isolirt. Von

den beiden Befestigungspunkten eines Drahtes ist immer der eine so eingerichtet,

daſs an demselben mittels einer Schraube das eine der beiden Stücke des

Einführungsdrahtes angelegt werden kann und daſs ferner mittels der Befestigung die

Spannung des Bronzedrahtes regulirt werden kann. Zu diesem Zwecke besteht das

Befestigungsstück aus einem in das Holzfutter eingetriebenen, unten mit sehr feinem

Gewinde versehenen Metallstifte von 5 bis 6cm

Länge und 0,5 bis 0cm,8 Dicke von ähnlicher Form,

wie sie zur Befestigung und Regulirung der Saiten in einem Claviere dienen. Der

Metallstift ist am oberen Ende durchbohrt, um das Ende des Bronzedrahtes aufnehmen

zu können. Für den Anschluſs des Einführungsdrahtes ist in den Kopf des Stiftes ein

Gewinde eingedreht, welches eine Schraube zum Festklemmen des Einführungsdrahtes

aufnimmt. Die Spannung der Drähte kann zwischen 13 und 16k betragen. Der Abstand der einzelnen derselben

Ebene angehörigen Drähte kann zwischen 3 und 5mm

gewählt werden. Zur Sicherung dieses Abstandes legt sich jeder einzelne Draht an je

einen kleinen Metallstift, welcher in einen die Befestigungshölzer überragenden

seitlichen Holzsteg eingeschlagen ist. Diese Stifte sind selbstverständlich

ebenfalls sorgfältig von einander isolirt. Die Bronzedrähte bilden somit ein

engmaschiges Gitter, dessen einzelne Fäden auf ihre ganze Ausdehnung von einander

isolirt sind. Diese Fäden entsprechen nun den Metallschienen in den für

telegraphische Zwecke im Gebrauche befindlichen Linienwechseln. An die wagerechten

Drähte sind nun in der in Fig. 7 dargestellten

Ausführung die zu den Luftleitungen gehenden Zweige der Einführung, an die

senkrechten die zu den Umschaltern gehenden Zweige der Einführung angelegt. Ein

Theil der senkrechten Drähte dient ferner dazu, die direkten Verbindungen zweier

Luftleitungen mit Ausschluſs des Vermittelungsamtes zu bewirken. In der Figur sind

als Einführung Luftkabel dargestellt, die in Blechkästchen endigen, welche die

Schlieſsstelle zwischen den einzelnen Kabeladern und den zu den

Blitzschutzvorrichtungen und durch letztere zu den wagerechten Drähten des Umschalters führenden Drähten

umschlieſsen und mit Isolirmasse ausgegossen sind. Zur Verbindung der wagerechten

Drähte des Umschalters mit den senkrechten dienen kleine, aus Messingblech gestanzte

Haken; ein solcher ist in Fig. 8 von der Seite

gesehen dargestellt.

Der aus der Ebene des Bleches hervorgedrückte seitliche Vorsprung a1 faſst den

senkrechten Draht a, während das nach abwärts zu einem

Haken geformte Ende b1

des Bleches sich in den wagerechten Draht b einhängt.

Die beiden Theile des Hakens, an welche die Drähte anzuliegen kommen, sind 1,0 bis

1cm,5, je nachdem ein Drähtepaar in der Mitte

oder mehr an den Rändern des Umschalters zu verbinden ist, von einander entfernt, so

daſs die zwei Drähte, welche unverbunden, wie erwähnt, 2cm von einander abstehen, beim Verbinden durch den Haken einander genähert

werden, wodurch deren Spannung etwas vermehrt wird. Während nun durch die Haken

jeder zu den Klappen des Vermittelungsamtes führende Zweig mit jedem zu den

Luftleitungen gehenden Zweige der Einführung verbunden werden kann, ist es auch

möglich, je zwei der letzteren direkt mit einander zu verbinden. Es genügt hierzu,

zwei Haken mit ihren vorderen Enden in die zugehörigen wagerechten Drähte, mit ihren

hinteren Enden in einen gemeinschaftlichen senkrechten Draht einzuhängen. Damit ist

aber auch die Möglichkeit gegeben, die beiden so verbundenen Luftleitungen rasch

wieder zu trennen und jeden einzelnen Zweig wieder anderweit zu verbinden. Dies ist

namentlich in Störungsfällen zur raschen Entscheidung der Frage, welcher der

verbundenen Zweige gestört ist, von groſsem Vortheile.

Wird nämlich einer der senkrechten Drähte an eine Verbindung zu den Meſsinstrumenten

gelegt, so genügt es, den einen Verbindungshaken der direkten Verbindung aus dem

gemeinschaftlichen Senkrechtdrahte auszuhängen und in den zum

Untersuchungsinstrument führenden einzuhängen, um in wenigen Augenblicken zu

ermitteln, in welchem Leitungszweige der Fehler liegt.

Das in Fig. 7

dargestellte Modell hat eine Länge von 5m,6, die

Lagerbretter für die Kabelführung und die Befestigung der Blitzschutz-Vorrichtungen

mit eingerechnet, und eine Höhe von nur 2m,4.

Obwohl selbstverständlich ebenso viele wagerechte Drähte als senkrechte vorhanden

sind, auch der Abstand der Drähte unter sich für die Wage-rechten und senkrechten

Drähte gleich ist, brauchte die Rahmenhöhe nur halb so groſs als die Länge zu sein,

weil auch die Rückseite des Rahmens bespannt ist. Die senkrechten Drähte biegen sich

über die obere Rahmenseite und schlieſsen die wagerechten Bespannungen ein.

Tafeln