| Titel: | Pneumatischer Bogenanleger. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 249 |

| Download: | XML |

Pneumatischer Bogenanleger.

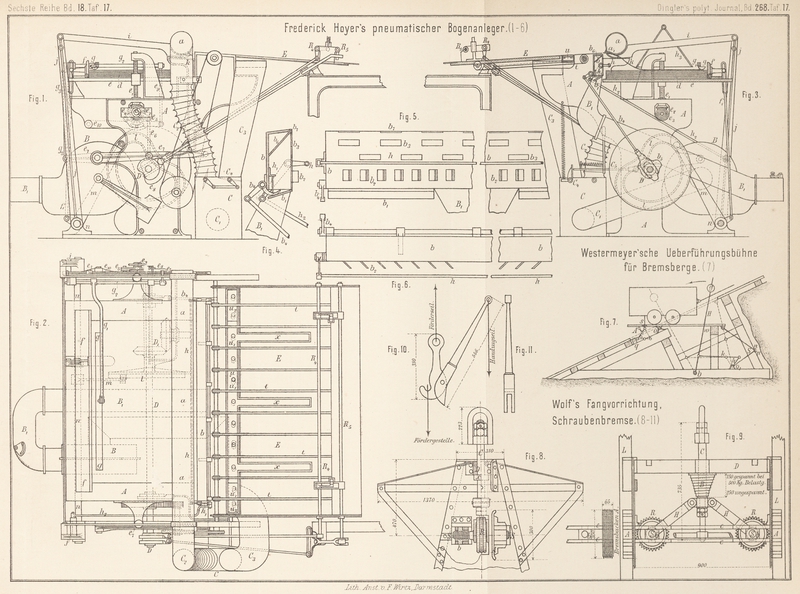

Patentklasse 15. Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Pneumatischer Bogenanleger.

Frederick Hoyer in Liverpool ist neuerdings mit einer

neuen Construction seiner Bogenanleger, welche auf pneumatischem Wege einen Bogen

nach dem anderen von einem Papierstoſse abheben, von dem Stoſse trennen und der

Druckpresse zuführen, hervorgetreten, und beziehen sich die Verbesserungen dieser

Construction (* D.R.P. Nr. 40611 vom 10. November 1886) gegenüber seinen früheren

AnordnungenVgl. Hoyer's Patente Nr. 20639, 26502 und

33581. im Wesentlichen auf die Construction der Blaskammer zum

Loslösen und Abtrennen der Bogen, ferner auf das hintere Lineal, welches auf dem den

Papierstoſs tragenden Tische zur Anlage der Bogen in der Weise angeordnet ist, daſs

seine Bewegung den Rückschub der Bogen während des Aufhebens derselben ausgleicht,

wodurch ein Brechen oder Knicken der Bogen während dieses Rückschubes verhindert

wird. Auch ist auf dem hinteren Rande des Papierstoſses ein Lineal angeordnet, durch

welches das Trennen der hinteren Enden der Papierbogen von einander erleichtert, und

gleichzeitig die Hebung des Tisches regulirt wird. Ferner ist noch, damit die Bogen

an den Bändern der Bandleitung nach der Druckpresse anhaften, ein besonderer

Saugtrog an der Maschine angebracht, und das Register ist derartig eingerichtet,

daſs die sich auf der Bandleitung nach dem Einlegetische hin bewegenden Bogen auf

das Genaueste in ihrer richtigen Lage gehalten und geführt werden.

In den Fig. 1

bis 6 Taf. 17

bezeichnet A das Gestell der Maschine und B den Ventilator, welcher mit dem Saugkasten C durch das Rohr C1 und mit dem Sauger a

durch das ausdehnbare und zusammenziehbare Schlauchrohr C2 verbunden ist. D ist die Hauptwelle, welche durch das Kegelrädergetriebe D1 (Fig. 2) seinen Antrieb

erhält.

Die anzulegenden Papierbogen d ruhen auf einem Tische

e (Fig. 3), und ist über

denselben auf Armen i der Sauger a gelagert, während vor ihnen die Blas- bezieh.

Saugkammer b bezieh. b6 angeordnet ist, welche mit dem Ventilator B bezieh. dem Saugkasten C

in Verbindung steht. Der Transport der Bogen erfolgt nun in der Weise, daſs der

einzelne Bogen von dem Blasapparate b von dem

Papierstoſse d abgetrennt, von dem Sauger a aufgehoben und mit diesem über den Papierstoſs

theilweise zurückgeführt wird. In dieser Stellung wird der angesaugte Bogen durch

einen zweiten in der Kammer b angeordneten Blasapparat

b3 in Gemeinschaft

mit einem zweiten Sauger b6 von etwa anhaftenden anderen Bogen befreit, und dann vom Sauger a einem Bändersysteme t

zugeführt, auf das ihn ein dritter Saugapparat u zum

Aufliegen bringt.

Die sich über die ganze Breite der Maschine erstreckende Blaskammer b ist breiter als der Papierstoſs, so daſs auch die

Ecken des letzteren getroffen werden, und ist durch eine Wand in zwei Theile

getheilt, so daſs unten die eigentliche Blaskammer mit den Oeffnungen b2 und b3 (Fig. 4 bis 6) und oben die Saugkammer

b6 mit den

Schlitzen b7 gebildet

ist. Die Blaslöcher b2

sind mit Leitblechen derart versehen (Fig. 6), daſs die aus

denselben austretenden Luftströme convergiren, so daſs die rechts ausströmende Luft

nach der linken Seite und die links ausströmende nach der rechten Seite geleitet

wird.

Die aus b2 austretenden

Luftströme treffen so in schräger Richtung gegen die Ecken des Papierstoſses, und

ist dies eine wesentlich bessere Einrichtung, da dadurch die Trennung der Bogen und

ihre Lüftung erleichtert wird. Diese Bogen sind, wenn sie von der Beschneidmaschine

kommen, mit ihren Rändern in einander gepreſst oder auf- und abwärts gebogen, und

daher nicht so leicht zu trennen. Indem nun der Wind aus der Blaskammer b in schräger Richtung auf die Seite und Vorderkante

des Stoſses trifft, kann er an den beiden Seiten des Stoſses, woselbst die Ränder

der Bogen nicht in einander gedrückt oder verbogen sind, leichter zwischen die

einzelnen Bogen eindringen und dieselben von einander trennen.

Im oberen Theile der Blaskammer oder in demjenigen Theile, dessen Wirkung gegen den

von dem Sauger a gehobenen Bogen gerichtet ist, sind

Löcher b3 in zwei

Reihen, gegen einander versetzt, angeordnet, so daſs die vom Sauger gehobenen Bogen

durch diese Löcher b3

an anderen Stellen angeblasen werden wie durch die unteren Löcher b2.

Die Luft strömt in gerader Richtung und nicht schräg oder convergirend aus diesen

Löchern b3 aus, und

dient dazu, an dem obersten Bogen etwa anhängende Bogen von demselben abzulösen.

Die Luftströmung durch die Oeffnungen der Blaskammer ist eine unterbrochene, und wird

durch die Bewegung der Klappe b1 geregelt, welche von der Welle D aus durch die Kammscheibe b3 (Fig. 3) mittels Stange b4, Hebel und federnder

Daumen erfolgt.

Der obere Theil der Blaskammer b bildet die Saugkammer

b6, welche mit dem

Saugkasten C verbunden und am Rande mit den Schlitzen

b7 versehen ist,

durch welche etwaige an dem durch den Sauger a

gehobenen Bogen anhängende Bogen von ersterem losgelöst werden.

Vor der Blaskammer b ist eine wagerechte Stange h, von den an den Seitenwänden der Kammer drehbar

befestigten Winkelhebeln h2 getragen, angebracht. Dieselbe erhält durch die Stange h2 von dem aufrecht

stehenden, um sein unteres Ende drehbaren und auf der Welle n sitzenden Hebel j eine auf- und abwärts

schwingende Bewegung. Sie hebt sich bei der Rückwärtsbewegung des Saugers a und kehrt in ihre Normalstellung zurück, wenn der

Sauger sich vorwärts bewegt.

Ueber dem Papierstoſse ist ein leichtes Schutzdach h3 angebracht, welches eine Verschiebung der Bogen

durch starke aus der Blaskammer kommende Luftströme verhindert.

Der Sauger a mit nach vorn vorspringender Sauglippe a1 erstreckt sich über

die ganze Breite der Maschine und ruht mit seinen Tragarmen i auf Tragstühlen k (Fig. 1), denen durch die

von Curvenscheiben e8

der Hauptwelle D bethätigten Hebel e7 eine auf und ab

steigende Bewegung ertheilt wird. Ferner vollführt der Sauger noch eine wagerechte

Bewegung, indem seine Tragarme i an bei n drehbare Hebel j

angelenkt sind, welche durch Hebel m und Curvenscheibe

l eine schwingende Bewegung ausführen.

Sobald der oberste Bogen von der Lippe a1 des Saugers a

angesaugt ist, erhält letzterer durch die Wirkung der Curvenscheibe l und der Hebel j eine

Bewegung nach rückwärts, wobei der angesaugte Bogen von a mitgenommen und ein wenig; über den Stoſs aufgebogen wird. Das Aufbiegen

des Bogens gleichzeitig mit den aus den unteren Blaslochern b2 der Kammer b eingeblasenen Luftströmen löst die oberen Bogen des Stoſses und trennt

sie von den unteren.

Der Sauger a mit dem anhängenden Bogen erhält nun durch

die Tragstühle k eine Aufwärtsbewegung und am Ende

dieser Bewegung eine wagerechte Bewegung nach vorwärts bis zur Blaskammer, wo er in

Folge der Gestalt der Curvenscheibe l einen Augenblick

stillsteht, damit ein zweiter anhängender Bogen Zeit zum Herabfallen hat. Dieser

Stillstand kann auch eintreten, wenn der Bogen auf die ganze bestimmte Höhe gehoben

ist und ehe er vorwärts auf den Zuführtisch geschoben wird.

Während der zweiten Aufwärtsbewegung des Saugers bis zur Höhe der Blaskammer ist der

Rand des gehobenen Bogens dem Winde aus den oberen Blaslöchern b3 der Blaskammer b ausgesetzt, wodurch etwa noch am obersten Bogen

anhängende weitere Bogen auf den Stoſs d herabfallen.

Diese Wirkung wird, wie schon erwähnt, durch die Saugöffnungen b7 der oben in der

Blaskammer b angeordneten Saugkammer b6 unterstützt.

Nachdem der Sauger a seine Aufwärtsbewegung vollendet,

macht er eine weitere Vorwärtsbewegung in wagerechter Richtung, welche den vorderen

Rand des Bogens auf die Bänder t (Fig. 2) des Zuführtisches

E bringt. Hier läſst der Sauger a den Bogen los, welcher nun durch die Wirkung des

unmittelbar vor dem Zuführtische E angebrachten

Saugtroges u gegen die Bänder t gezogen wird. Dieser Trog erstreckt sich über die ganze Breite des

Tisches E, und ist oben nach der unteren Seite der

Bänder t hin offen, während er auf seiner unteren Seite

mit Löchern u1 und

einem zum Reguliren dienenden Schieber versehen ist. Auf beiden Seiten angeordnete

Schieber u2 ermöglichen

ein Einstellen der Weite des offenen Theiles je nach der verwendeten Papierbreite,

Die Ansaugung durch das Rohr C3 wird mittels eines federnden Ventiles C4 regulirt, dessen

Bewegung durch die Stange C5 von einer Curvenscheibe der Welle D aus

bewirkt wird.

In manchen Fällen, wo die Neigung des Zuführtisches ziemlich stark ist, kann es

leicht geschehen, daſs sich die Bogen bei ihrer Abwärtsbewegung aufbiegen. Zur

Vermeidung dessen sind Abzweigungen x rechtwinkelig am

Troge u angebracht. Auch kann am anderen Ende des

Tisches E parallel mit dem Troge u ein gleicher Saugtrog angebracht werden, welcher den

Bogen gerade hält und dessen Aufbiegen durch ein zu plötzliches Anstoſsen gegen das

vordere Register verhindert.

Die sich auf den Bändern des Zuführtisches E bewegenden

Bogen werden nun von den auf den Wellen R4 und R5 angeordneten Seitenregistern in die richtige Lage

geschoben und glatt gelegt. Den letzteren wird zu diesem Zwecke mittels der Wellen

R4 bezieh. R5 eine auf und ab

steigende bezieh. hin und her gehende Bewegung ertheilt.

Der den Papierstoſs d tragende Tisch ist nicht fest

gelagert, sondern erhält entsprechend der Entnahme der Bogen eine aufsteigende

Bewegung.

Die Oberfläche der Tischplatte wird am besten da, wo der Papierstoſs aufruht, mit

Rippen versehen oder wellenförmig gemacht, um das Aufbiegen der Bogen des Stoſses

bei der Rückwärtsbewegung des Saugers a zu erleichtern

und dadurch das Brechen oder Knicken der aufgebogenen Bogen zu verhindern.

Die hintere Anlage für die Bogen bildet das auf dem Tische e aufruhende Lineal f (Fig. 1 und 3), welches von der Wellen

aus mittels der Stange f1 vorwärts und rückwärts gedreht wird, so daſs beim Einlegen von solchem

Papier, welches beim Aufbiegen leicht bricht, das Lineal nachgibt und zurückweicht,

wenn das Papier dagegen geschoben wird.

Auf dem hinteren Ende des Papierstoſses liegt das Lineal g (Fig.

1, 2

und 3) mit

seiner gewölbten Fläche auf. Dasselbe ist durch einen Arm g1 an der Welle g2 befestigt und erhält eine unterbrochene

auf und nieder gehende Bewegung dadurch, daſs das hintere Ende dieser Welle mittels

der Stange g3 (Fig. 1) mit dem

kurzen Schenkel des Hebels e7 verbunden ist, so daſs die Welle g2 ebenfalls in schwingende Bewegung versetzt wird.

Gleichzeitig mit der auf und nieder gehenden Bewegung hat das Lineal g auch eine kleine drehende Bewegung, weil der Arm g1 nicht in der

Mittellinie des Lineales g befestigt ist.

Der Zweck dieses Lineales g ist, das Abziehen des

obersten Bogens durch seine hin und her drehende und aufwärts schwingende Bewegung

zu erleichtern, ferner durch seine niederwärts gehende Bewegung den nächstfolgenden

Bogen zu halten und gleichzeitig den Hub des Schalthakens für die Tischbewegung

durch die Bewegung des Hebels e10 zu regeln, so daſs die Hebung des Papiertisches

e stets in demselben Verhältniſs wie die Abnahme

der Höhe des Papierstoſses erfolgt.

Der auf den Haken des Schaltrades e4 einwirkende geschlitzte Hebel e10 ist mit der Welle

g2 mittels eines am

vorderen Ende derselben sitzenden Armes und der Stange e9 verbunden. Die Bewegung des

Schalthakens erfolgt mittels der Stange e6 und des Armes e5 von dem durch die Curvenscheibe e8 bewegten langen

Schenkel des Hebels e7

derart, daſs das auf der Welle e3 sitzende Schaltrad e4 mittels der Kegelräder e2 den Spindeln e1 eine unterbrochene

drehende Bewegung ertheilt, und damit den Papiertisch hebt, entsprechend der

Entnahme der Bogen.

Tafeln