| Titel: | Neuerungen an Rauhmaschinen für Gewebe. |

| Autor: | Hugo Glafey |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 299 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Rauhmaschinen für

Gewebe.

(Patentklasse 8. Fortsetzung des Berichtes Bd. 259

S. 403.)

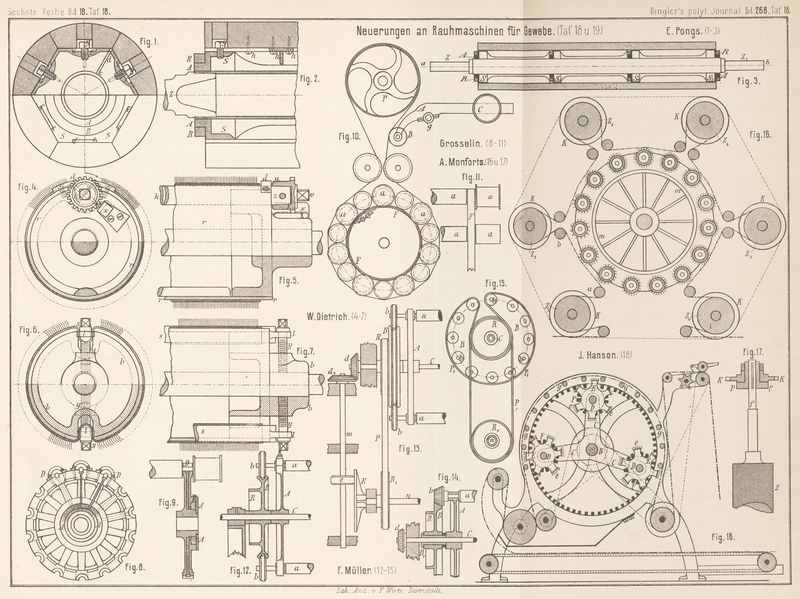

Mit Abbildungen auf Tafel

18 und 19.

Neuerungen an Rauhmaschinen für Gewebe.

Die Rauhmaschinen sind bisweilen bedeutenden Temperaturschwankungen ausgesetzt, die

häufig ein Verziehen bezieh. Werfen der Rauhwalzen zur Folge haben, wodurch wieder

ein verschieden starkes Eingreifen der Karden oder Kratzen in den Stoff bedingt

ist.

Emil Pongs in Odenkirchen (* D.R.P. Nr. 35655 vom 24.

Mai 1886) sucht diesem Uebelstand dadurch abzuhelfen, daſs er die Holzbekleidung der

Rauhwalzen auf einem festen eisernen Trägersystem aufruhen läſst, welches durch ein

Rohr mit warm aufgezogenen Scheiben und aufgeschraubten Trägereisen gebildet wird.

Die Ausführung ergibt sich aus den Fig. 1 bis 3 Taf. 18. Die Rauhwalze

besteht aus einem rohen Gasrohr ab, welches an den

Enden mit den Lagerzapfen ZZ1 versehen ist und auf welches sechsseitige Scheiben SS1

S2

S3.. in Entfernungen

von 300 bis 500mm warm aufgezogen sind. An die

guſseisernen Scheiben sind zu diesem Zweck ringförmige Ansätze A angegossen, die ausgebohrt und abgedreht werden,

auſserdem sind die Scheiben mit einer schlitzförmigen Aussparung cd versehen. Ueber jeden Ansatz A wird ein rothwarm gemachter schmiedeeiserner Ring R gezogen, welcher sich dicht um den Ansatz A legt und beim Erkalten die durch die Aussparung cd federnd gemachte Scheibe S fest mit dem Rohr verbindet. In die Vertiefung ef sind durch Schrauben g einfach ⊺-, ∟- oder ∪-Eisen

geschraubt, die nun mit den Scheiben und dem Rohr ein festes geschlossenes

Trägersystem bilden.

Die Trägereisen nehmen mittels Holzschrauben h die

Holzbekleidung auf, welche die Unterlage für die Rauhkardenlager, die Rauhblätter

oder Bänder bildet.

Ein weiterer Uebelstand, der sich in Folge der Temperaturveränderungen, welchen die

Rauhmaschinen ausgesetzt sind, an denselben zeigt, ist das Lockerwerden der durch

die Nägel auf den Holzmantel der Rauhwalzen befestigten Kratzengarnituren, welches

allerdings auch durch die starke Inanspruchnahme derselben beim Rauhprozeſs mit

hervorgerufen wird. Die Befestigungsnägel müssen dann herausgezogen und die

Garnituren von Neuem straff genagelt werden.

Um dieser lästigen und zeitraubenden Arbeit vorzubeugen, wendet Waldemar Dietrich in Luckenwalde (* D.R.P. Nr. 35659

vom 2. Juni 1886) Walzen mit mechanisch zu spannenden Bezügen an.

Das mechanische Spannen geschieht entweder, wie es die Fig. 4 und 5 Taf. 18 andeuten,

mittels einer Klemm welle k unter Verwendung eines

blattförmigen Bezuges, oder, wie es die Fig. 6 und 7 Taf. 18 zeigen, durch

stellbare stählerne Stäbe ss, wobei der Bezug in Form

einer Hose hergestellt wird.

Bei der in Fig.

4 dargestellten Anordnung besteht die Walze aus einem schmiedeeisernen

Rohr mit eingesetzten Böden und durchgehender Achse, kann aber auch ganz aus

Guſseisen hergestellt sein. Das Rohr r besitzt einen

durchgehenden Schlitz, ebenso auch die an den Enden befindlichen Böden, in welchen

letzteren gleichzeitig die Klemmwelle k mit

Zuhilfenahme eines Deckels d gelagert ist. Die Enden

des Bezuges werden in die getheilte Klemm welle k

eingelegt und dann durch conische Ueberwurfmuttern u,

welche durch Stifte z mit k fest verbunden werden, zusammengepreſst. Dreht man die Klemm welle

mittels eines Schlüssels am Viereck v in der Richtung

des Pfeiles (Fig.

4), so wird die Garnitur gespannt. Damit nun der Bezug fest bleibt, sind

an den Ueberwurfmuttern u Sicherungen x angebracht, welche das Zurückgehen der Klemmwelle

verhindern. Hat sich der Bezug gelockert, so spannt man ihn durch Drehung der

Klemmwelle wieder.

Bei der in den Fig.

6 und 7 dargestellten Vorrichtung hat die Walze zwei durchgehende Schlitze; das

Spannen der in Hosenform verwendeten Kratzengarnitur wird durch die stählernen Stäbe

s bewirkt. Zu diesem Zweck haben die Stäbe Lappen

l, durch die man Schrauben y steckt, welche in die mit Gewindelöchern versehenen Böden b geschraubt werden. Die Garnitur wird hierbei durch

Anziehen der Schrauben y gespannt.

Diejenigen Rauhmaschinen, welche mit Trommeln ausgestattet sind, die aus einem System

kleiner, mit metallischen Garnituren versehener Walzen bestehen, deren Achsen in

gleicher Entfernung von der Drehachse der Trommel angebracht sind und Bremsrollen

tragen, deren Durchmesser gleich dem äuſseren Durchmesser der Rauhwalzen ist, und

wobei die Energie

der letzteren durch eine Differentialbewegung geregelt wird, haben die geringste

Wirksamkeit, sobald die obere Welle, welche die Bremsriemen beeinfluſst, unbeweglich

gemacht wird.

Bei denjenigen Rauhmaschinen, welche auf der einen Seite der aus Rauhwalzen

gebildeten Trommeln mit Bremsriemen und auf der anderen Seite derselben mit

Treibriemen versehen sind, wird das Minimum von Energie dadurch erhalten, daſs man

den Treibriemen fest anzieht.

Sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen System ist, nachdem der Riemen ganz

fest angezogen, und zwar weil der Durchmesser der Bremsrollen gleich dem Durchmesser

der Rauhwalzen, die Rückwärtsbewegung der letzteren gleich der Vorwärtsbewegung der

Trommel, es findet also ein Rauhen nicht statt.

Die Kraft der Rauh walzen wird dann dadurch geregelt, daſs man die Riemen mehr oder

weniger schnell in der Richtung, in welcher sich die Trommel dreht, vorrücken läſst.

Man benutzt zu diesem Zweck eine Stufenscheibe mit vier oder fünf Stufen, um den

Bremsriemen vier oder fünf, mehr oder weniger groſse, Geschwindigkeiten zu

geben.

Grosselin père et fils in Sedan (* D.R.P. Nr. 36971 vom

1. Oktober 1886) wenden nun, um dem Bremsriemen eine erhöhte Wirkungsfähigkeit zu

geben, Bremsrollen an, deren Durchmesser etwa um ⅓ gröſser ist, als der Durchmesser

der Rauhwalzen. Es bestimmt sich diese Gröſse aus dem Abstand der letzteren,

dadurch, daſs die Bremsrollen so groſs gemacht werden, daſs sie sich nahezu

berühren.

Hieraus ergibt sich folgendes:

Wenn die Riemen fest angezogen sind, wie bei der alten Maschine, so rauhen die Walzen

auf ungefähr 30 Proc. des Umfanges der Trommel, wodurch ein Grad von Kraft erzielt

wird, der beinahe gleich dem durch die gröſste Geschwindigkeit der Stufenscheiben

der alten Maschine erlangten ist. Soll diese Energie vergröſsert werden, so läſst

man die Riemen in der Richtung der Drehbewegung der Trommel vorwärtsgehen. Zwei

zusammen arbeitende Stufenscheiben mit fünf verschiedenen Stufen ermöglichen also,

fünf verschiedene Grade von allmählich zunehmender Energie zu erhalten. Soll die

Energie der Maschine verringert werden, so wird die Bewegung umgekehrt, d.h. die

Bremsriemen bewegen sich entgegengesetzt der Richtung der Drehbewegung der Trommel,

und man erhält auf diese Weise durch eine einfache Kreuzung des Riemens der

Stufenscheiben oder Conen fünf neue Grade von allmählich abnehmender Kraft. Bei der

kleinsten Kraft bei der umgekehrten Bewegung, welche den Graden der Conen für die

gröſste Kraft bei der direkten Bewegung entspricht, haben die Rauhwalzen eine

Rückwärtsbewegung, welche gleich ist der Vorwärtsbewegung der Trommel.

Mit den Conen mit fünf Abtheilungen erhalten wir demnach zehn Grade von verschiedener

Wirkung, ohne den Grad von mittlerer Energie mitzuzählen, welcher durch das Anhalten

der Conen und Bremsriemen erlangt wird, wobei die Maschine nach Belieben mit direkter oder indirekter

Bewegung in Gang gesetzt werden kann.

Ein anderer Vortheil ist der, daſs den Riemen eine viel gröſsere Wirksamkeit als bei

den alten Maschinen gesichert ist, weil die durch dieselben übertragene Kraft auf

einen viel gröſseren Hebelarm als denjenigen des Widerstandes wirkt; es folgt

hieraus, daſs die Nutzleistung der Riemen bei Bremsrollen von gleicher Breite in

hohem Maſse vermehrt und ein Gleiten des Riemens verhindert wird. Wir erhalten

folglich in der Praxis eine theoretische Regulirung, welche bisher nicht ausführbar

war, weil es unmöglich war, das Gleiten der Riemen auf den Bremsrollen zu verhüten.

Damit aber die auf diese Weise erhöhte Wirkung der Riemen wohl zur Geltung kommen

kann, ist es nothwendig, die Achslager der Kardenwalzen mit einer guten

Schmiervorrichtung zu versehen, welche ein Erhitzen und Festsetzen der Rauhwalzen

und dadurch erzeugtes ungleichmäſsiges Rauhen verhindert. Diese Schmierung wird im

vorliegenden Fall dadurch erreicht, daſs man auf den Naben der den Walzen als Lager

dienenden Kränze Oelbehälter A (Fig. 8 und 9 Taf. 18) anordnet,

welche den einzelnen Achsen D das Oel durch in die

Speichen eingelegte Dochte zuführen.

Zum Nachspannen der sich mit der Zeit lockernden Bremsriemen dient der

Spannungsregulator g, A, B, C (Fig. 10 Taf. 18). Wenn

die Spannrolle B in Folge der Verlängerung des Riemens

die Bremsscheibe P berührt, so hebt man die Welle der

letzteren mit Hilfe von Regulirschrauben und verkürzt den Riemen, wenn dies nöthig

ist.

Um die Wirkung der Bremsriemen noch zu unterstützen, kann man innerhalb der

Rauhtrommel einen oder mehrere Bremsringe (F,

Fig. 10 und

11 Taf.

18) anordnen, welcher aus einer mit Leder bezogenen Blattfeder von der Breite der

Rollen der Rauhwalzen besteht. Dieser Bremsring F wird

durch seine eigene Federkraft gegen die Rauhwalzen gepreſst. Die Spannung kann durch

eine Regulirschraube regulirt werden.

An Stelle der inneren Bremsringe können auch Scheiben mit Spiralfedern oder solche

mit Ringen u.s.w., wie die Kolben der Dampfmaschinen, versehen treten, das

Wesentliche bleibt der innere Lederriemen, dessen Adhäsion man nach Belieben

reguliren kann.

Franz Müller in M.-Gladbach (* D.R.P. Nr. 39098 vom 7.

April 1887) ersetzt den Antrieb durch Bremsriemen, welcher vielerlei

Unzuträglichkeiten und Reparaturen mit sich bringt, durch einen

Frictionsantrieb.

Auf den äuſseren Enden der Achse jeder kleinen Rauhwalze a (Fig.

12 und 13 Taf. 18) ist je eine Reibungsrolle b

befestigt, welche mit einer auf der Trommelachse C lose

aufsitzenden Reibungsscheibe B Berührung hat. Durch

Stellung der Achslager der Rauhwalzen a in ihren

Lagerböcken auf der Scheibe A kann diese Berührung und

die dadurch verursachte Reibung regulirt bezieh. auch ganz aufgehoben werden.

Die Welle C trägt auſsen ein Winkelrad d, welches mit einem Winkelrad d1 einer senkrechten Welle m in Eingriff steht. Auf dieser ist eine Reibungsrolle

e verschiebbar befestigt, welche gegen die

Seitenfläche einer Scheibe E wirkt und letztere, welche

auf einer Welle n sitzt, in Drehung versetzt.

Die Scheibe E und mit ihr die Welle n wird folglich in schnellere oder bis zum völligen

Stillstand langsamere Drehung versetzt, je nachdem die Reibungsrolle e näher am Umfange der Scheibe E oder näher der Mitte derselben gegen deren Fläche wirkt. Auf der Welle

n ist eine Riemenscheibe R1 befestigt, welche die Drehung durch

Riemen P auf eine an der Reibungsscheibe B angeformte Riemenscheibe R überträgt.

Durch Stellung der Reibungsrolle e auf der Welle m kann folglich die Scheibe B die Reibungsrollen b auf den Walzen a und mithin diese letzteren selbst ganz nach Bedarf in

schnelle oder langsame Drehung versetzen; diese Drehung erfolgt entweder in

derselben Richtung mit der Achse C der Rauhtrommel,

oder in entgegengesetzter Richtung. Um letzteres zu bewirken, braucht nur die

Reibungsrolle e auf der Welle m über die Drehachse der Scheibe E hinaus

verschoben zu werden; letztere rotirt dann in einer zur vorhergehenden

entgegengesetzten Richtung und ebenso drehen sich die Riemenscheiben RR1 und die

Reibungsscheibe B in einem anderen Sinne.

Um die Rauhtrommel als Volltrommel wirken zu lassen, d.h. ohne daſs jede Rauhwalze

a einzeln um ihre Achse rotirt, werden die Achsen

dieser Walzen a mit ihren stellbaren Lagern so weit

emporgezogen, daſs die Reibungsrollen b auſser

Berührung mit der Reibungsscheibe B kommen.

In der Fig. 14

Taf. 18 ist eine Modifikation dieser Einrichtung dargestellt, welche eine

Vereinfachung dadurch erzielt, daſs die Reibungsrollen b auf den Achsenschenkeln der Rauhwalzen a

kegelförmig gestaltet sind und gegen eine entsprechende kegelförmige Kranzfläche der

Scheibe B anliegen. Letztere, lose auf der Achse C, ist so weit in der Längenrichtung derselben

verschiebbar, daſs sie mehr oder weniger gegen die Reibungskegel b angedrückt oder so weit abgerückt werden kann, daſs

die Berührung aufhört. Die stellbare Lagerung der Walzen a im Umfange der Scheiben A fällt dadurch weg

und es braucht nicht jeder einzelne Reibungskegel b in

oder auſser Berührung mit der Scheibe B gebracht zu

werden, sondern letztere tritt gleichzeitig mit allen Reibungskegeln b in oder auſser Berührung. Die Scheibe B ist zum Zweck ihrer Verschiebung mittels einer Hülse

B1 auf der Achse

C aufgesteckt.

Die Aufhebung der Drehung der Reibungsscheibe B kann

auch dadurch bewirkt werden, daſs der mittels Schraube oder Feder bewirkte Druck der

Scheibe E gegen die Reibungsrolle e gelöst oder abgestellt wird, so daſs die Drehung von

e nicht mehr auf E

übertragen wird.

Die Maschine kann schlieſslich auch als gewöhnliche Kratzenrauhmaschine benutzt werden, indem man die

Kuppelung der Scheiben oder Armkreuze A mit ihrer Welle

C löst, die Trommel steht dann still und nur die

Rauhwalzen a werden durch die Scheibe B um ihre eigene Achse gedreht.

Die Reibung zwischen der Scheibe B und den kleinen

Scheiben b auf den Achsen der Rauhwalzen kann

schlieſslich auch, anstatt durch direkte Berührung, durch einen Riemen P1 hervorgebracht

werden, welcher, wie aus Fig. 15 ersichtlich, um

die Scheibe B gelegt und von da ausgehend über die

Scheiben b geführt ist, welche demnach der durch

Reibungsgetriebe eE regulirbaren Drehung der Scheibe

B zu folgen gezwungen sind.

Rauhmaschine von August Monforts in M.-Gladbach (*

Englisches Patent Nr. 3185 vom Jahre 1887). Die in der Fig. 16 Taf. 18

wiedergegebene Rauhmaschine gestattet, den Stoff mit einer geringen Gesammtspannung

an den einzelnen Angriffsstellen, aber mit beliebiger, unabhängiger und leicht zu

ändernder Einzelspannung durch dieselbe zu führen.

Der zu behandelnde Stoff geht zu diesem Zweck um eine unmittelbar an der Rauhtrommel

gelagerte Zug- und Zuführwalze Z1 über die zwischen den Rollen ab gelegene erste Angriffsstelle, dann um eine gleiche

Zug- und Zuführwalze Z2

und von dieser auf die Walze Z3, Z4 u.s.w. in der Weise, daſs immer zwischen je zwei

Walzen Z eine Angriffsstelle für die Rauhwalzen

geschaffen wird. Die Walzen Z1

Z2 ... sind auf ihrer

ganzen Oberfläche mit feinen Häkchen oder einem rauhen Bezug versehen, wodurch ein

Gleiten des Stoffes auf denselben verhindert wird und in Folge dessen die an den

einzelnen Angriffsstellen einmal vorhandene Spannung des Stoffes erhalten bleibt und

ein Mitnehmen des Stoffes durch die Rauhwalzen verhindert wird.

Die Walzen Z werden durch die über die Kettenräder K laufende Kette (Fig. 17 Taf. 18) in

Umdrehung versetzt. Die Kettenräder sind hierbei durch eine leicht lösbare Kuppelung

mit den Walzen Z verbunden, so daſs durch Lösen einer

Kuppelung die zugehörige Walze innerhalb gewisser Grenzen vor und zurück gedreht

werden, also die Spannung des Stoffes für die zu beiden Seiten dieser Walze

liegenden Arbeitsstellen geändert werden kann.

Die Kuppelung wird im vorliegenden Fall aus der auf der Welle f der Walze Z festsitzenden Muffe P und einer Mutter gebildet, welche gestattet, das

Kettenrad K derart an die Muffe P zu pressen, daſs es durch Reibung die letztere, also die Walze Z mitnimmt.

An Stelle des Kettenantriebes kann auch jeder andere Antrieb gewählt werden, welcher

ein Ausschalten einzelner Walzen Z gestattet.

Die Rauhtrommel kann innen durch einen bis dicht an die Rauhwalzen herangehenden

Mantel m geschlossen werden, wodurch das durch die

groſse Umfangsgeschwindigkeit der Trommel bedingte Fortschleudern des vom Stoff

genommenen Abfalles in den Arbeitsraum verhindert wird.

Rauhmaschine von Joseph Hanson in Philadelphia,

Nordamerika (* Englisches Patent Nr. 3451 vom Jahre 1887). Die Rauhwalzen E sind in den auf der Welle B (Fig.

18 Taf. 18) sitzenden Sternrädern CC

gelagert. Die Achsen D dieser Rauhwalzen tragen

Zahntriebe F, welche bei der Umdrehung der Sternräder

in die in den beiden Stirnseiten des Gestelles untergebrachten Zahnkränze eingreifen

und hierdurch eine Drehung der Rauhwalzen veranlassen, welche derjenigen der Achse

B entgegengesetzt ist. Der zu behandelnde Stoff

wird über die die beiden Stirnwände des Gestelles verbindenden Stangen g geleitet, zwischen welchen der Kratzenbeschlag e der ebenfalls sternförmig gestalteten Rauhwalzen E hindurchgreift und den Stoff bearbeitet.

Das Rauhen der Stoffe kann entweder nur nach einer oder nach zwei entgegengesetzten

Richtungen erfolgen. Für den letzten Fall finden entweder Rauhmaschinen mit nur

einer Rauhtrommel Anwendung, bei welchen die Drehrichtung der letzteren, sowie

gleichzeitig auch die Bewegungsrichtung des Stoffes geändert werden kann, so daſs

also der Stoff seiner ganzen Länge nach erst nach der einen Seite und dann nach der

anderen Richtung hin gerauht wird, oder er wird auf mit zwei Trommeln ausgestatteten

Rauhmaschinen bearbeitet, wobei die eine Trommel den Rauhprozeſs nach der einen

Richtung und die zweite folgende Trommel denselben nach der entgegengesetzten Seite

ausführt.

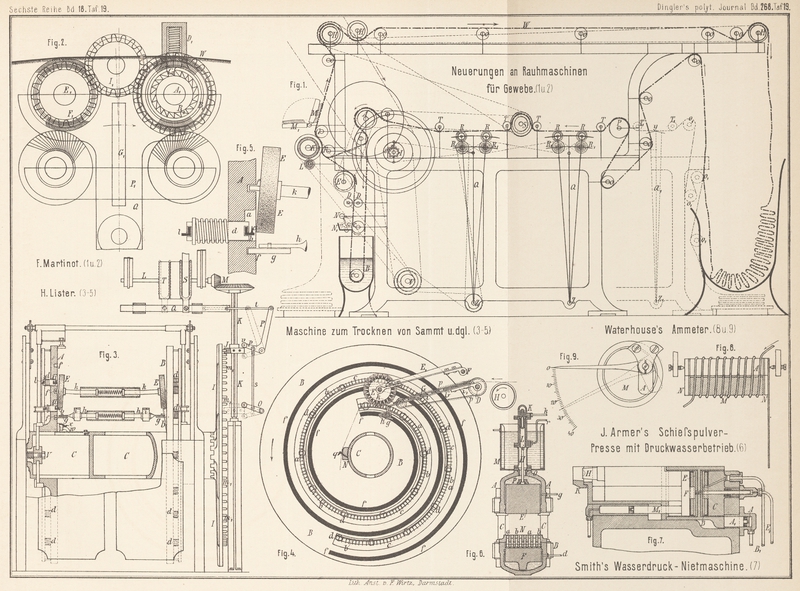

F. Martinot in Paris (* D.R.P. Nr. 43014 vom 28. Juli

1887) wendet nun an Stelle zweier Rauhtrommeln zwei Rauhwalzen an, welche in der

Kettenrichtung des Gewebes hin und her geführt werden und wobei durch das Festsetzen

der Zähne der einen Rauhwalze in dem Gewebe sich diese dreht und diese Drehbewegung

auf die andere Rauhwalze behufs Rauhens überträgt, während bei der Rückkehr der

Bewegung die Rauh walzen ihre Functionen ändern.

Die Ausführung dieser Maschine ergibt sich aus Fig. 1 und 2 Taf. 19.

Die Rauhwalzen R sind auf den Hebeln Q gelagert, welche von der Antriebswelle I mittels Kurbel und Lenkstange eine schwingende

Bewegung um die Drehzapfen Z erhalten. Gleichfalls in

den Hebeln Q und unterhalb der Rauhwalzen sind in einem

Support P1 die mit

weichem metallischen Bande, Fischbein, Borsten u.s.w. besetzten Reinigungswalzen R1 gelagert und können

mit dem Support P1 in

ihrem Hebel Q in dem Schlitz G1 verstellt werden. Von der Antriebswelle

I aus wird durch Rädergetriebe die Transportwalze

A bewegt, deren Bewegung weiterhin durch Riemen

u.s.w. auf die gleich groſsen Zugwalzen E, S, H

übertragen wird. Mit der Walze S ist gleichzeitig eine

Ausbreitvorrichtung für den Stoff verbunden. Weiterhin werden von I aus die Welle V in

Bewegung gesetzt und von dieser mittels geeigneter Riementriebe die Glättwalze K und deren Reinigungswalze L, sowie die Bürstenwalzen R1. Die Walzen P, o, c,

G, welche den Stoff leiten, erhalten keinen Antrieb.

Die Spannrollen T können durch Zahnstangen senkrecht

verstellt werden, um mehr oder weniger auf den Stoff zu drücken und die

Berührungspunkte desselben mit den Walzen R zu

regeln.

Wenn die Rauhmaschine für baumwollene oder sonstige knotige Gewebe bestimmt ist, wird

auf einem im verlängerten Vordergestell der Maschine gelagerten Hebel Q1 ein Messer y aufgesetzt, welches zum Entfernen von Knoten und

hängenden Fäden bestimmt ist. In diesem Fall nimmt das Gewebe den dünn

strichpunktirt gezeichneten Weg über die Rollen T1, o1

, welche es über das Messer y und von hier nach den Kardenwalzen B

führen. Soll das Gewebe zwei oder mehrere Gänge machen, so wird es bei dem zweiten

Gang nicht mehr über das Messer geleitet, und wenn die Bearbeitung vollendet ist, so

wird es direkt unter die Leitwalzen F geführt.

Aus Fig. 2 Taf.

19 ist die Anordnung der Rauhwalzen in dem schwingenden Hebel und deren

Bewegungsmechanismus ersichtlich.

Der Kratzenbeschlag ist auf den Walzen A1, E1 angebracht. Auf der Achse von A1 sitzt lose das Rad

B1

, welches einen Ansatz D1 trägt. In diesem Ansatz ist ein

Sperrhaken C2 gelagert,

der von einer Feder nach auſsen gedrückt wird und durch einen in einer Nuth

geführten Keil gegen Verdrehung gesichert ist. Der Sperrhaken C2 greift in ein

Sperrrad R2 ein welches

fest auf der Achse der Walze A1 sitzt. Auf der Welle der anderen Rauhwalze E1 ist das Getriebe F1 angebracht, welches

einen kleineren Durchmesser hat als B1.

Die beiden Triebe B1 und

F1 stehen durch ein

Zwischenrad I1 mit

einander in Eingriff, welches auf einem Arm sitzt, der durch Schraubenbolzen

beweglich in dem Schlitze G1 befestigt ist.

Auf den anderen Enden der Walzen A1 und E1 ist der gleiche Mechanismus angebracht, nur mit

dem Unterschiede, daſs die in Fig. 2 auf A1 sitzenden Theile B1, C2, R2 auf der anderen

Seite auf E1 sitzen und

Rad F1 sich auf A1 befindet.

Die Rauhwalzen arbeiten nun in folgender Weise:

Wenn der hin und her schwingende Hebel Q sich in

Richtung des Pfeiles (Fig. 2 Taf. 19) bewegt, so

werden sich die Kratzen der Rauhwalzen A1 in dem von rechts nach links langsam

fortschreitenden Gewebe W festsetzen. Der Walze A1 wird also das

Bestreben mitgetheilt, sich nach links umzudrehen, wobei die Zähne von R2 gegen C2 drücken und somit

das Rad B1 nach links

umdrehen. Diese Bewegung wird vom Rad I1 auf das Rad F1 übertragen, so daſs F1 und damit die Rauhwalze E1 sich gleichfalls

links umdreht. Da nun F1 kleiner ist als B1, so wird sich die Rauhwalze E1 mit gröſserer Geschwindigkeit drehen als Walze A1. Bei der Rückkehr

der Bewegung, also wenn Hebel Q von rechts nach links

schwingt, kommt der auf der anderen Seite auf den Walzen A1 und E1 sitzende Bewegungsmechanismus in Thätigkeit; es

dreht sich also Walze E1 durch Festsetzen in das Gewebe nach rechts herum und überträgt ihre Bewegung mit

vermehrter Geschwindigkeit auf die Rauhwalze A1. Bei dieser Bewegung wird das auf A1 sitzende Sperrrad

R2 mit seinen

Zähnen bei seiner Rechtsdrehung einfach unter C2 hinweggleiten, d.h. die beiden wechselseitig auf

beiden Enden der Kardenwalzen angebrachten Mechanismen hindern sich nicht in ihrer

Thätigkeit.

Die Arbeitsweise der beiden Rauhwalzen kann durch Auswechseln der Rädergetriebe

beliebig geändert werden; auch können an Stelle der letzteren Reibungs- oder

Riementriebe treten.

Während des Rauhprozesses ist es nöthig, das Gewebe feucht zu erhalten. Man erzielt

dieses bei dem gewöhnlichen Verfahren durch Anwendung von Flieſspapier; um aber die

Härchen niederzulegen und denselben eine gleiche Richtung zu geben, d.h. um den

Strich zu fixiren, ist es nothwendig, dem Gewebe ein Uebermaſs von Feuchtigkeit zu

geben, es naſs zu machen. Man führt zu diesem Zweck das Gewebe durch den Behälter

B (Fig. 1 Taf. 19) und von da

durch die mit Kautschuk oder Tuch bezogenen Preſswalzen DD, welche es von dem Ueberschuſs an Wasser befreien.

Wenn das Einweichen in den Behälter B für gewisse Zwecke

zu stark ist, kann man ein perforirtes Rohr N anwenden,

welches Wasser auf einen Schwammstreifen N1 ergieſst. Das an dem Schwamm vorbeigehende Gewebe

wird dadurch angefeuchtet und die Oberfläche gleichmäſsig geglättet. Die Schwämme

lassen sich durch jede andere poröse Masse ersetzen.

Die Zugwalze E führt das Gewebe über Leitwalzen F, G, welchen eine Walze K

gegenüberliegt; letztere ist mit Kratzen, Fischbein, Haidekraut u.s.w. besetzt, um

ein Niederlegen der Härchen zu bewirken. Von einer Putzwalze L wird K beständig gereinigt. Eine

abgerundete Platte M, welche wie Walze K einen Bezug hat, drückt dann auf den Stoff und

glättet ihn vollkommen. Platte M läſst sich in die Lage

M1 behufs Reinigung

bringen.

Bei leichteren Geweben in Wolle oder Baumwolle, welche einer starken Bearbeitung

durch die Rauhwalzen nicht widerstehen würden, muſs die Bewegung der letzteren

vermindert werden. Dies erzielt man, indem man den Hebeln Q einen geringeren Ausschlag gibt, was wiederum durch Verstellen der die

Hebel bewegenden Kurbeln der Welle I erficht wird. Die

Arme der Kurbelwelle sind nicht durch einen geschweiſsten Zapfen verbunden, sondern

jeder Arm erhält einen Schlitz, in welchem der Zapfen der Lenkstange festgeschraubt

ist. Der freie Raum in den Schlitzen der Arme ist durch Lagerschalen ausgefüllt,

durch deren Umlagerung die Zapfen der Drehachse der Hebel Q genähert oder von derselben entfernt werden können. Das Gewebe kann

anstatt, wie in der Fig. 2 Taf. 19 angegeben, über die Kardenwalzen auch unter denselben

hinweggeführt werden.

Hugo Glafey.