| Titel: | Neuerungen an Röhrenverbindungen und Röhren. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 337 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Röhrenverbindungen und Röhren.Man vgl.: 1875 215 * 109. 1878 228 * 473. 229 * 233. 230 * 396. 1879 231 * 22. 232 * 29. 233 * 190. *

446. 1881 239 * 174. 240 *

421. 241 * 92 * 172. 1883 249 * 485. 250 * 194. * 386. 1884 252 * 494. 1886 259 * 114

* 534. 261 * 237. * 283. * 517. 262 * 249. 1887 263 * 224. 264 * 73.

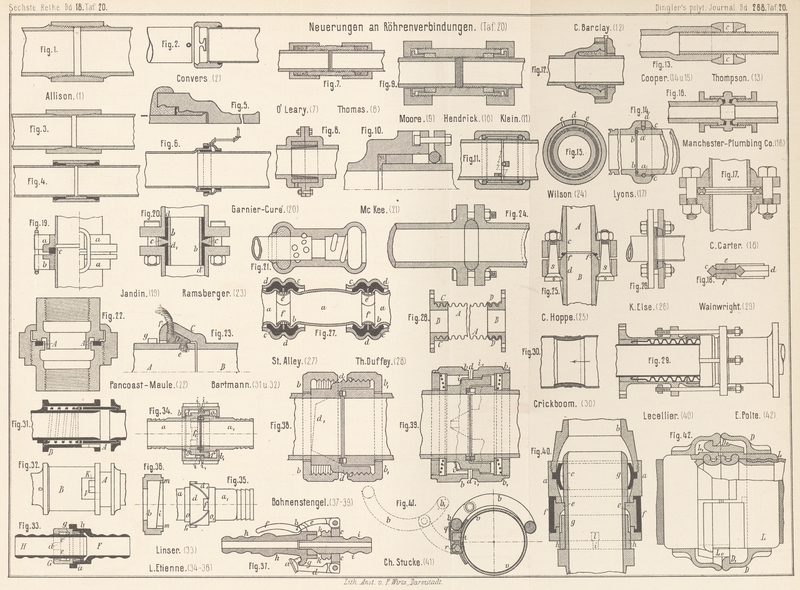

Patentklasse 47. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 20 und 21.

Neuerungen an Röhrenverbindungen und Röhren.

Die Neuerungen, welche sich auf die starren Verbindungen

beziehen, haben eine fruchtbare Anregung von dem Bedürfnisse einer sicheren

Verbindung für die Leitung des Naturgases erhalten, deren Anlage in den

amerikanischen Petroleumgegenden stattgefunden hat. Die stellbaren Verbindungen sind ebenfalls weiter ausgebildet und scheinen

durch die vielseitige Einführung von Normallinsendichtungen zu einem gewissen

Abschlusse gekommen zu sein. In den Verbindungen der Schläuche und anderer leicht lösbarer

Rohrverbindungen sind mehrfache bemerkenswerthe Neuerungen zu

verzeichnen.

1) Starre Verbindungen.

Nach dem Journal für Gasbeleuchtung und

Wasserversorgung, 1887 Nr. 34, sind bemerkenswerthe Rohrverbindungen für die

Pittsburger Naturgasleitungen benutzt worden. Es werden zur Hauptleitung meistens

203mm weite, mitunter auch 250 bis 406mm Durchmesser haltende schmiedeeiserne

geschweiſste Rohre benutzt.

Bei der Anwendung gröſserer Durchmesser von schmiedeeisernen Rohren ist die bei

kleinen Kalibern gebräuchliche Verbindungsart der Versehraubung nicht gut zu

benutzen, weil es nicht nur schwierig ist, die Rohre mittels Zangen und Handkraft so

fest in einander zu verschrauben, daſs sie die erforderliche Dichtigkeit erlangen,

sondern auch, weil die Leitungen durch Versetzen des Erdreichs u. dgl. Spannungen

ausgesetzt werden, welche fast immer an der Verbindungsstelle den Bruch

herbeiführen, wenn das Einschneidendes Gewindes nach der bei kleinem Kaliber

gebräuchlichen Weise das Rohr für die gröſsere Weite zu sehr geschwächt hat.

Zwei Verschraubungsarten, die nach den Erfahrungen der sie benutzenden Gesellschaften

den Vorzug verdienen, sind die Allison-Verschraubung

(Fig. 1

Taf. 20) und die Convers-Verschraubung (Fig. 2 Taf. 20). Bei der

ersteren werden die Rohrenden in speciellen Maschinen etwa auf die doppelte

Wandstärke gebracht, conisch abgedreht und mit Gewinde versehen, in die Muffen, von

gleicher innerer Conicität und gleichem Gewinde, mittels Zangen eingeschraubt. Die

Convers-Verbindung besteht in einer guſseisernen

Muffe, welche in der Mitte tonen einen rundlaufenden Vorsprung hat, der im

Querschnitt wie ein Gewindegang gestaltet ist; gegen diesen werden die entsprechend

stumpf abgeschrägten Enden der Rohre gepreſst und zwar mit Hilfe von zwei diametral

in jedes Rohrende eingenieteten kurzen Zapfen, die in entsprechende Vertiefungen in der Muffe, von

aus der Figur ersichtlicher Form, eingreifen und durch eine kleine Drehung der Muffe

oder des Rohres das dichte Anpressen desselben gegen den Vorsprung der Muffe

bewirken. Die Muffe wird dann in der gewöhnlichen Weise mit Blei vergossen und

darauf verstemmt.

Für Fluſskreuzungen indessen werden nur Muffen mit Verschraubung verwendet und hier

verdienen wieder zwei Arten Erwähnung. Bei der durch Fig. 3 Taf. 20

dargestellten Muffe greift diese glatt ausgedreht noch ein Stück über das Rohr und

gewährt dadurch eine gröſsere Sicherheit gegen das Abbrechen des Rohres im

Gewinde.

Die zweite Art (Fig.

4 Taf. 20) ist eine einfache, auf die, wie gewöhnlich mit Gewindegängen

versehenen Rohrenden aufgeschraubte Muffe, nur wird über diese ein genau darauf

passender Ueberschieber aus Guſseisen geschoben, welcher auf beiden Seiten der, für

ein 254mm weites Rohr, etwa 200mm langen Muffe, nach beiden Seiten hin noch etwa

120mm übersteht. Der hier entstandene

Zwischenraum wird mit Blei vergossen und verstemmt.

Beide Verschraubungen vertragen eine ziemlich bedeutende Biegung der Rohre ohne

undicht zu werden oder zu brechen.

Durch den für Naturgasleitungen in städtischen Bezirken vorgeschriebenen geringeren

Druck und den in einigen Gegenden des Versorgungsgebietes gröſseren Gasverbrauch

wurde die Verwendung gröſserer Rohrweiten bis zu 760mm Durchmesser hinauf erforderlich. Da schmiedeeiserne Rohre gewöhnlich

nur bis 400mm Durchmesser hergestellt werden, so

finden in solchen Fällen Guſseisenrohre Verwendung. Es stellte sich jedoch heraus,

daſs diese selbst für den gebräuchlichen geringen Druck mit Bleidichtung, wie

gewöhnlich ausgeführt, leicht dem Undichtwerden unterworfen sind, so daſs nicht

allein für sicheres Auffinden, sondern auch für ein Unschädlichmachen desselben,

Mittel und Wege aufgesucht werden muſsten.

Fig. 5 Taf. 20

stellt die Anordnung der Muffenverbindung für gröſsere Rohrweiten, wie sie von einer

Naturgasgesellschaft angewendet wird, dar. Die Rohre erhalten eine zweifache Muffe

in die untere wird das wie gewöhnlich geformte Spitzende des Rohres mit Blei

eingedichtet und verstemmt, dann wird in die obere weitere Muffe zuerst ein aus zwei

Hälften bestehender guſseiserner Ring eingelegt und nun diese Muffe mit Asphalt

gedichtet. Durch die Bleidichtung entweichendes Gas kann sich zwischen dieser und

dem Ringe sammeln und durch ein, hier am höchst gelegenen Punkte dieses

Zwischenraumes, in die Muffe gebohrtes 19mm weites

Loch, in welches ein schmiedeeisernes Gasrohr eingeschraubt ist, nach irgend einem

passenden Punkte abgeleitet und verbrannt werden. Wenn auf diese Weise für die

Abführung des die untere erste Dichtung durchdringenden Gases gesorgt ist, so ist

trotzdem noch keine genügende Sicherheit dafür geboten, daſs nicht auch noch durch die

obere zweite Dichtung Gas entweichen kann, was auf alle Fälle zu verhindern ist. Zu

diesem Zwecke wird auf die Verbindungsstelle eine 20 bis 25cm starke Schicht kleiner oder gebrochener Steine

aufgeschüttet, in welche ein kurzer, nach unten sich trichterförmig erweiternder

Rohrstutzen eingesetzt wird. Die ganze Steinschüttung wird mit einer Lage starken

getheerten Papieres belegt, welche möglichst dicht den Rohrstutzen umschlieſst, so

daſs entweichendes Gas aufgefangen werden und in den Rohrstutzen gelangen kann. Auf

diesen Rohrstutzen wird ein ⊺-Stück geschraubt, in

welches schmiedeeiserne Gasrohre nach beiden Seiten eingesetzt sind, um parallel mit

der guſseisernen Rohrleitung eine Ableitung für eine Anzahl Muffenverbindungen

herzustellen; die vorhin beschriebene Ableitung des aus der inneren Dichtung

herrührenden Gases wird in gleicher Weise längs der Rohrleitung hingeführt. In der

Regel werden dann in etwa 45 bis 50m Entfernung am

Fuſswege der Straſse Laternenpfähle aufgestellt, in welche diese beiden

Abzugsleitungen einmünden, um das Gas oben anzuzünden und so unschädlich zu

machen.

Die Methoden für die Rohrverbindungen, um sicher die Gefahr, welche durch

entweichendes Gas, namentlich bei gefrorenem Erdboden entstehen kann, zu verhindern,

sind meist durch Patente geschützt bezieh. von den verschiedenen Gesellschaften

angekauft. Unter einer groſsen Zahl verdient noch die folgende eine Erwähnung,

welche in Fig.

6 Taf. 20 dargestellt ist. Die Rohre werden in gewöhnlicher Weise mit Blei

gedichtet, dann eine vor dem Zusammenstecken der Rohre über das Spitzende auf das

Rohr geschobene, lose Muffe aus Guſseisen so auf der Verbindungsstelle mit Blei

gedichtet, daſs vor der ersten Muffenverbindung ein Zwischenraum verbleibt, in

welchem sich das durch dieselbe entweichende Gas sammeln kann, um aus der an

höchster Stelle angebohrten Muffe mittels schmiedeeiserner Gasrohre nach

Laternenpfählen geleitet, zur Verbrennung gebracht zu werden.

Während bei der zuerst beschriebenen Methode statt der die Ableitungsrohre

verbindenden ⊺-Stücke auch wohl Kreuzstücke verwendet

werden und dann kurze, oben durch eine abnehmbare Kapsel geschlossene Rohrstücke bis

dicht unter die Straſsenoberfläche geführt werden, um bei einer Revision leichter

die betreffende undichte Rohrverbindung auffinden zu können, werden bei letzterer

Anordnung von jeder Muffe, die in diesem Falle nur etwa 13mm weiten Ableitungsrohre einzeln in die

Laternenpfähle geführt, um hier, wo sie neben einander hochgeführt werden, so

numerirt zu werden, daſs bei einer Untersuchung schon an dieser Stelle genau die

undichte Muffe ermittelt werden kann.

Die für die Einzel Versorgung gebräuchliche Art der Herstellung von Anschlüssen an die Leitungen ist dieselbe wie hier zu

Lande für Gas und Wasser angewendet wird. Es wird auf die Leitung ein Sattelstück

mit Dichtungsmaterial angelegt und durch umgelegte Schraubenbänder befestigt, in dieses wird dann

der Abschluſshahn gleich eingesetzt und mittels Bohrvorrichtungen, wie sie auch hier

für das Anbohren von unter Druck stehenden Leitungen benutzt werden, durch den Hahn

hindurch die Leitung angebohrt.

Auch für die Verbindung guſseiserner Röhren sind eine Menge neuer Verschlüsse

patentirt worden, ebenso für die engeren gezogenen Röhren. Beispiele dieser

Verbindungen sind in den Fig. 7 bis 12 Taf. 20 dargestellt,

welche, wie auch die Original Amerikanischen Patentschriften ergeben, eine weitere

Beschreibung wohl nicht erfordern. Nur sei noch bezüglich Fig. 8 bemerkt, daſs der

Zwischenraum zwischen Flansche und den zugespitzten Rohrenden durch die Oeffnung in

der Flansche hindurch cementirt wird.

Die in den Figuren dargestellten Patente sind folgende:

Fig. 7John O'Leary, Bayonne, New-Jersey, Nr. 364666 vom 3.

August 1886.

Fig. 8John J. Thomas, Pittsburg, Pennsylvanien, Nr. 364686

vom 20. Januar 1887.

Fig. 9Frank Moore, Pittsburg, Pennsylvanien, Nr. 364947 vom

21. November 1885.

Fig. 10Eli E. Hendrick, Carbondale, Pennsylvanien, Nr. 365068

vom 20. Oktober 1885.

Fig. 11John S. Klein, Oil City, Pennsylvanien, Nr. 365387 vom

8. Juni 1886.

Fig. 12William C. Barclay, Wellsbury, West-Virginia Nr. 365425

vom 18. März 1886.

Thompson's Rohrverbindung. Bei derselben kommt ein an

der Auſsenseite mit Gewinde versehenes Einsatzrohr zur Verwendung, dessen lichter

Durchmesser dem der Rohrleitung gleich ist (Fig. 13 Taf. 20). Das

Festschrauben wird durch einen Schlüssel bewerkstelligt, welcher in die Löcher c des Mittelstückes faſst.

Cooper's Rohrverbindung hat zwei rinnenförmige

Aussparungen bei a und b

(Fig. 14

und 15 Taf.

20), die sich bei beiden Rohrenden entsprechen. Sind die Rohre gelegt, so

verschmiert man die Verbindungsstelle bei c und gieſst

durch die Oeffnung d Cement ein, wobei die Luft durch

die Löcher bei e entweichen kann.

Eine Verbindung, welche von der Manchester Plumbing

Company hergestellt wird, ist in Industries,

1886 * S. 689, beschrieben, und soll besonders zur sofortigen Verwendung bei

Rohrbrüchen geeignet sein. Diese Einrichtung, welche aus Fig. 16 Taf. 20

ersichtlich ist, gewährt dichten Abschluſs und verengt den Durchfluſsquerschnitt

nicht. Das mittlere Stück hat einen Vorsprung, welcher behufs Anschrauben nach Art

der Mutter geformt ist. Ebenso sind auch die Flanschen im Schlüsselflächen versehen.

Die Rinnen des Mittelstückes können noch mit irgend welchem Dichtungsmaterial

versehen werden.

Als Verbindung, besonders für Röhren geeignet, welche einen hohen Wärmegrad aushalten

müssen, verwendet Lyons (jetzt F.L. Hirschmann, Norway, Michigan) nach Scientific

American vom 9. Januar 1886 gewöhnliche Flanschen, welche jedoch als

Einlage einen eisernen oder stählernen Ring haben (Fig. 17 Taf. 20). Dieser

Ring hat zwei oder mehr scharf geschnittene Kanten von derselben Höhe. Im Falle die

Ringe von Stahl sind, schneiden sie bis zu einem gewissen Grade in die Flanschen

ein, was zur guten Dichtung wesentlich beiträgt.

Denselben Ring cd, jedoch von weichem Metall und mit

Gummiringen e und f

versehen, verwendet J.C. Carter (* D.R.P. Nr. 40894 vom

18. December 1886 (Fig. 18 Taf. 20).

Die Jandin'sche Rohrverbindung ist nach Revue industrielle, 1886 * S. 388, dadurch

bemerkenswerth, daſs der zur Dichtung dienende Gummiring c (Fig.

19 Taf. 20) von den Flanschen a und b gepreſst und von dem vorspringenden Ende des einen

Rohres am Entweichen gehindert wird. Die hier gewählte Verbindung der Flanschen

durch Nase und Schrumpfring ist nebensächlich.

Eine Flanschrohrverbindung der Firma Garnier und Curé in

Brüssel (* D.R.P. Nr. 42060 vom 15. Mai 1887), ist wohl nur für besondere Zwecke

verwendbar. Die Abdichtung erfolgt unter Vermittelung eines Dichtungsrohres b (Fig. 20 Taf. 20) mit

ringförmiger Rippe c in Schwalbenschwanzform und eines

Dichtungsmittels, welches die Fuge dd1 zwischen den zu verbindenden Rohren und dem

Dichtungsrohr b ausfüllt und unter dem Einfluſs der

Flüssigkeitsspannung in der Rohrleitung in den keilförmigen Theil d1 der Fuge

hineingezwängt wird. Ein zu Tage liegender Vortheil ist bei der Construction kaum zu

erkennen.

Das amerikanische Patent * Nr. 372479 vom 5. November 1885 zeigt die von McKee in Pittsburg, Pennsylvanien, vorgeschlagene

Einrichtung (Fig.

21 Taf. 20). Bei derselben werden die Enden der Röhren mit spiralförmig

angeordneten Nieten versehen, deren Köpfe stark vorspringen und in eine entsprechend

spiralförmige Nuth einer Metallhülse passend eingeschraubt werden können. Die Hülse

hat eine Vorrichtung zur Aufnahme von Dichtungsmaterial. Die Dichtung wird jedoch in

erster Reihe durch scharfes Anziehen der Röhren an den inneren Vorsprung der

Kuppelung bewirkt.

Eine sehr einfache Röhren Verbindung, Lancaster-Verbindung genannt, geben Pancoast und

Maule, Philadelphia, an. Die Einrichtung ist aus Fig. 22 Taf. 20

hinreichend deutlich zu ersehen. Das Gehäuse ist aus schmiedbarem Guſs und der Ring

A aus Metall, mit welchem der schmale Rand des

anschlieſsenden Rohres einen dichten Verschluſs bildet.

Ueber eine Muffenverbindung für Gas- und Wasserleitungsröhren von M. Ramsberger enthält der Gastechniker, 1887 Heft 7 * S. 142 und 143 folgende Angaben.

Das glatte Rohrende A (Fig. 23 Taf. 20) greift

in das Rohrende B, welches mit der Muffe C versehen ist, in der das Loch f gebohrt ist. Das Rohrende A erhält eine

kleine Bohrung e und den Anguſs g. Bevor die Rohrenden in einander geschoben werden, wird das eine Ende

eines getheerten Hanfstrickes durch das Loch f in die

Muffe gesteckt und entweder in dem Loche e oder an dem

Anguſs g befestigt. Nachdem die Röhren in einander

geschoben sind, bleibt ein Rohr fest liegen und das andere Rohr wird mittels eines

besonderen Schlüssels um seine Achse gedreht.

Während des Umdrehens gleitet der Strick durch f in die

Muffe, legt sich bei D fest an das Rohr und füllt den

Raum D mit bedeutender Pressung aus. Die Verbindungsart

hat sich bei Senkungen als zuverlässig erwiesen.

2) Verstellbare Verbindungen.

Rohrverbindung mittels Dichtungslinsen. Diese seit

einiger Zeit nach bestimmten Grundsätzen einheitlich gestalteten Dichtungslinsen

zeigen vor manchen früher benutzten Dichtungseinlagen erhebliche Vortheile. Die

allgemeine Verwendung der Dichtungslinsen ist ziemlich neu, obschon bereits am 14.

Januar 1868 Lewis Wilson in Ovid, New-York, ein Patent

auf diese Rohrverbindung ertheilt wurde, wie sie in der Fig. 24 Taf. 20

dargestellt ist. Seit einiger Zeit sind die Vorzüge der Construction mehr zur

Geltung gekommen und sind ihre Verhältnisse nach bestimmten Grundsätzen einheitlich

festgestellt. Das Wesentliche der Erfindung ist die Verwendung eines Metallringes

von Linsenform als Dichtungseinlage zwischen den mit entsprechenden Aushöhlungen

versehenen Rohrenden. Die Linse kann von beliebigem Metall hergestellt werden und wo

es auf groſse Dichtigkeit der Verbindung ankommt, ist ein Einschleifen

zweckmäſsig.

Sollen Röhren nachträglich Linsendichtung erhalten, so lassen sich die Aushöhlungen

mittels eines Fräsers leicht herstellen. Als besonderer Vorzug dieser

Verbindungsweise wurde von Wilson angeführt, daſs sie

billig ist und eine vollkommene Dichtigkeit ermöglicht, ohne Nachdichtungen zu

erfordern, die bei nichtmetallischen Verpackungsringen sich unangenehm bemerkbar

machen. Ferner ist noch ein schätzenswerther Vorzug dieser Verbindung, daſs sie

verwendbar ist, wenn auch die Rohrenden nicht genau in einer geraden Linie

liegen.

Textabbildung Bd. 268, S. 342Zur Zeit der Erfindung dieser Verbindung waren Kugelverbindungen in Amerika

bereits bekannt, weshalb Wilson's Patentanspruch sich

nur auf den linsenförmigen Metallring erstreckte. Die bei uns übliche

Ausführungsform der

Linsen zeigt nebenstehende Abbildung; sie werden durchweg aus Rothguſs hergestellt,

um einem Einrosten vorzubeugen. Die lichte Ringöffnung der Linse ist stets gleich

dem Durchmesser des betreffenden Rohres, für welches dieselbe benutzt werden soll;

die Breite b und der äuſserste Durchmesser A der Linse sind in nachfolgender Maſszusammenstellung

gegeben.

Die Seitenflächen der Dichtungslinsen sind Theile von Kugeloberflächen. Die Radien

k dieser Kugeln sind nach 8 Gröſsen abgestuft und

wachsen mit dem Rohrdurchmesser d.

Maſsangaben über Dichtungslinsen in Millimetern.

Durchmesserder Linse

Radius

Breite

Durchmesserder Linse

Radius

Breite

Durchmesserder Linse

Radius

Breite

imLichten

auſsen

imLichten

auſsen

imLichten

auſsen

d

A

k

b

d

A

k

b

d

A

k

b

15

40

30

13

65

90

75

13

115

140

110

16

20

45

30

13

70

95

75

13

120

145

110

16

25

55

45

13

75

105

90

13

125

150

110

16

30

60

45

13

80

105

90

13

130

165

130

20

35

60

45

13

85

110

90

13

135

170

130

20

40

70

60

13

90

115

90

13

140

170

130

20

45

75

60

13

95

120

90

13

145

175

130

20

50

75

60

13

100

130

110

16

150

180

130

20

55

80

60

13

105

135

110

16

155

185

130

20

60

90

75

13

110

140

110

16

160

190

130

20

Die Rohrenden sind an der Stelle, wo sich die Linsen gegen dieselben legen, mit

kegelförmigen Ausfräsungen nach dem spitzen Winkel von 60° versehen. Hierdurch wird

erreicht, daſs die Dichtungsfläche der Linse durchweg nur eine Breite von 5mm erhält, was zum guten Schluſs vollkommen

ausreicht. Das Rohr berührt die Mitte der Linse, überragt den Rohrflansch um 3mm, so daſs zwischen je zwei Flanschen einer

Verbindung ein freier Abstand von 6mm verbleibt,

die Baulänge der betreffenden Rohre mithin um 6mm

vergröſsert wird.

Die Verwendung ist auch bei Rohrleitungen mit sehr wechselndem Wärmegrade zulässig

und empfehlenswerth, da das Stärkemaſs der Linse den Ausdehnungen der

Verbindungsstücke folgt. Die Kosten der Linsendichtung sind für die erste Anlage

allerdings verhältniſsmäſsig hoch, jedoch wird die Mehrausgabe bald dadurch

ausgeglichen, daſs sich die Linsen nach dem Auseinandernehmen des Verschlusses

wieder verwenden lassen, was bei anderen Dichtungen bekanntlich nur selten der Fall

ist.

Eine Neuerung an der durch das * D.R.P. Nr. 36 798 vom 4. November 1885 (1887 263 * 224) geschützten beweglichen Flanschenverbindung

ist C. Hoppe in Berlin patentirt (* D.R.P. Nr. 42126

vom 28. Juli 1887). Die durch das Hauptpatent geschützte Flanschenverbindung hat den

Zweck, ein nach allen Richtungen bewegliches Gelenk für unter hohem Druck stehende Röhren dadurch zu

schaffen, daſs die Flanschen nach Kugelflächen innen und auſsen abgedreht und mit

ebenfalls nach Kugelflächen bearbeiteten Gegenflanschen oder Futtern verbunden

werden. In vielen Fällen reicht man aber mit einem geringeren Grade von

Beweglichkeit aus und für diese Fälle ist die vorliegende Vorrichtung (Fig. 25 Taf.

20) bestimmt. Der Endflansch c des einen Rohres A und der Endflansch d des

anderen Rohres B sind genau auf einander passend nach

einer Kugelfläche abgedreht. Der eine Flansch erhält einen Packungsring oder eine

Lederstulpe f. Die Verbindung der beiden Flanschen c und d ist durch

Schraubenbolzen s bewirkt, deren kugelförmig abgedrehte

Köpfe in passenden Sitzen des einen Flansches liegen. Beim Verlegen hat die

Verbindung innerhalb des, den Schraubenbolzen gewährten Spieles den Vorzug allseitiger Beweglichkeit, so daſs die Rohre in flachen

räumlichen Curven verlegt werden können.

Bei der Rohrverbindung von K. Else in Köthen (* D.R.P.

Nr. 24273 vom 20. Februar 1883) ist, um der Flanschenverschraubung die Drehbarkeit

zu bewahren, eine der Flanschen durch eine Kegelfläche in zwei Theile getheilt, von

denen der innere die Dichtung bewirkt, der äuſsere zur Befestigung dient (Fig. 26 Taf.

20).

Nach St. Alley in Glasgow (* D.R.P. Nr. 34635 vom 12.

Juli 1885) erhalten längere oder kürzere unbiegsame Rohrstücke a wulstartig aufgebogene Enden b, über welche zur Dichtung Gummiringe c und

zur festen Verbindung zweitheilige, verschraubte Kuppelungsringe d gezogen werden, so daſs der Gesammtbetrag der

Beweglichkeit aller Verbindungsstellen dem Ganzen die nöthige Biegsamkeit gibt. Bei

Leitungen für Luftdruckbremsen erhalten die Gummiringe innen eine Ringnuth, und die

entstehenden Gummilippen werden durch den Ueberdruck gegen die Rohrwulste gepreſst;

eingelegte schwache Metallringe e halten diese Nuthen

stets offen. Federnde Metallringe f, welche in die

Wulstrinnen b greifen, können benutzt werden, einen Zug

in der Längsrichtung aufzunehmen (Fig. 27). Nebenbei sei

bemerkt, daſs das Patent erloschen ist.

Die Herstellung einer Rohrverbindung, welche der Ausdehnung der Rohrleitung Rechnung

trägt, bezweckt Thomas W. Duffey, Medfort, Mass.

(Amerikanisches Patent * Nr. 350422 vom 30. April 1884) durch Anwendung eines nach

Art der Forschen Röhren, jedoch spiralförmig, gewellten Zwischenstückes A (Fig. 28 Taf. 20). Den

Abschluſs des Rohres bilden Flanschenstücke B, über

welche das Rohr den Spiralen entsprechend, geschoben wird. Zur gröſseren Sicherung

kommt noch eine guſseiserne Büchse C zur Verwendung

oder ein ähnlich spiralförmig gearbeitetes Blechrohr D,

welches auſsen über das Spiralrohr geschoben wird.

Derselbe Grundgedanke ist von Wainwright verwendet

worden, um bei der gebräuchlichen Ausdehnungsvorrichtung die immerhin lästige Packung zu vermeiden.

Die Rohrverbindung besteht in ihrer einfachsten Form aus einer nahtlosen, gezogenen,

kupfernen oder messingnen, ringförmig gewellten Röhre, welche der Länge nach groſse

Elasticität besitzt, und die Zug- und Druckbeanspruchungen, die in Folge der

Ausdehnungen und Zusammenziehungen auf sie einwirken, aufzunehmen im Stande ist. An

den Enden ist die Röhre mit angegossenen Flanschen oder mit Muttern versehen.

Eine bessere Form ist die Kuppelung, welche in Fig. 29 Taf. 20

abgebildet ist; dieselbe hat sowohl eine Umhüllung um die gewellte Röhre, als auch

eine schützende dünne Blechröhre im Inneren; die letztere ist nur an einem Ende der

gewellten Röhre befestigt, so daſs sie den Bewegungen nachgebend hin und her gleiten

kann. Die Gröſse der Ausdehnung kann durch Schraubenbolzen an der Auſsenseite der

Umhüllung geregelt werden, während die Zusammenziehung durch einen Ansatz in dem

Guſsstück der cylindrischen Umhüllung beschränkt wird. Die innere Schutzröhre

empfiehlt sich besonders da, wo Stoffe, welche den Röhren schädlich sind, durch

dieselben geleitet werden, da die innere Schutzröhre leicht ausgewechselt und aus

geeignetem Materiale genommen werden kann.

3) Schlauchverbindungen.

Die denkbar einfachste Verbindung ist wohl die von G.

Crickboom in Pr. Moresnet (* D.R.P. Nr. 29823 vom 30. März 1884). Die

beiden Enden der Hanfschläuche werden unter Berücksichtigung der Stromrichtung über

ein in der Mitte verengtes Rohrstück aus Kupfer, Holz, Hartgummi, verzinntem Eisen

u.s.w. gezogen und mit Draht umwickelt (Fig. 30 Taf. 20). Das

Rohr hat am Zulaufende einen etwas gröſseren äuſseren Durchmesser als am Ablaufende,

der aber in beiden Fällen den inneren Schlauchdurchmesser nicht ganz erreicht.

Wie diese Verbindung zur Ehre gelangt ist, patentirt zu werden, ist uns

unverständlich.

Bei der Schlauchkuppelung von K. Bartmann in Soest (*

D.R.P. Nr. 26278 vom 4. Februar 1883) steckt man die auf ihrem Stutzen drehbare

Muffe A (Fig. 31 und 32 Taf. 20) in

die Muffe B und dreht sie so, daſs ihr Knaggen K hinter den Vorsprung V

von B greift. Die in B

liegende Schraubenfeder drückt dann einen Dichtungsring gegen die Dichtungsfläche an

A.

Die als Rohr- und Schlauchverschraubung dienende Vorrichtung von Ch. Linser in Reichenberg (* D.R.P. Nr. 26301 vom 16.

September 1883) (Fig. 33 Taf. 20) ist nach Art der Holländerverschraubung gebaut. Man

führt den Stutzen H mit den Ansätzen e e durch entsprechende Ausschnitte d der Hülse G, drückt

dabei die gewellte Ringfeder g etwas zusammen und dreht

H um 90°, worauf die Ansätze e in Vertiefungen innerhalb G einschnappen. Dabei legt sich der ∪-förmige,

durch Anschrauben von

G leicht zu erneuernde Dichtungsring a gegen H und wird durch

den Innendruck, welcher sich durch einen Kranz von Löchern b von F nach a

fortpflanzt, noch stärker angedrückt.

Die Rohrverbindung von L. Etienne in Paris (* D.R.P. Nr.

36735 vom 31. Januar 1886) (Fig. 34 bis 36 Taf. 20)

benutzt schiefe Ebenen zum Anziehen des Verschlusses. Die Rohrenden aa1 haben symmetrische

Ausschnitte, so daſs sie sich mit den stehen gebliebenen Lappen dd1 bequem in einander

schieben lassen. Man drückt dann die Verschluſsringe bb1 so gegen die Anläufe oo1, daſs die Lücken

m der Innenränder ii1 über die Ansätze f1

f der entgegengesetzten Rohrenden hinübergehen, und

dreht die schrägen Anzugsflächen von ii1 fest hinter f1

f. In einer Abänderung stehen die Ränder ii1 nach auſsen, die

Ansätze f1

f nach innen.

Ein unter * D.R.P. Nr. 40453 vom 7. December 1886

eingetragenes Zusatzpatent ist demselben Patentnehmer dahin ertheilt worden, daſs an

Stelle der Bajonettverschlüsse auf den Lappen dd1 (Fig. 38 Taf. 20) durch

die Einschnitte der in einander tretenden Rohrenden unterbrochene Auſsengewinde, an

den Verschluſsringen bb1 stetige Gewinde in solcher Weise angebracht, daſs die stetigen Gewinde

der Verschluſsringe in die unterbrochenen Gewinde der Rohrenden eingreifen.

Nach Fig. 39

sind anstatt der glatten Flächen der Bajonettverschlüsse gezackte Flächen ii angeordnet, um zufälliges Lösen zu verhindern. Zum

Zwecke der Begrenzung der Drehbewegung der Verschluſsringe beim Lösen der Verbindung

dienen in einer Abänderung Begrenzungsstifte auf jedem Rohrende in Verbindung mit in

jeden der Verschluſsringe eingelegten Federn, welche nach erfolgter Aufhebung der

Rohrverbindung die Stellung der Ringe zu den Vorsprüngen bestimmen.

Eine sehr leicht lösbare Verbindung ist die von T.

Bohnenstengel und A. Rathje in Stettin (*

D.R.P. Nr. 29744 vom 14. Juli 1884). Die Nasen a und

b (Fig. 37 Taf. 20) der am

Ringe c drehbaren Hebel d

und ef werden behufs Schlieſsens in die Unterhöhlung

des Wulstes g am Kuppelungstheil h gelegt. Eine auf dem Kuppelungstheil i verschraubbare Mutter k

dient zum Regeln des Dichtungsdruckes.

Eine Schlauchkuppelung mit Sperrung der Rückbewegung der in einander geschobenen

Rohrstutzen ist Fernand Henry und Léon Lecellier in Villedieu, Frankreich, patentirt (*

D.R.P. Nr. 40031 vom 3. August 1886). Der Rohrstutzen g

wird nach Einschieben desselben in den Bohrstutzen b

(Fig. 40

Taf. 20) durch Einspringen der Sperrhaken e unter

Mitwirkung des Gummiringes f festgehalten. Die Lösung

der Kuppelung erfolgt dadurch, daſs ein um g gelegter

Schubring h, nachdem er so gedreht ist, daſs seine Nase

i in den Einschnitt l

an der mit b verbundenen Mutter a eintreten kann, beim Weiterhineinschieben von g in b die Haken e wieder auslöst. In einer Abänderung sind die Sperrhaken e durch den elastischen Dichtungsring c ersetzt, welcher sich beim Einschieben des

Rohrstutzens g hinter das hakenförmige Vorderende

desselben legt. Die Lösung erfolgt dabei in derselben Weise, indem c durch h zurückgedrückt

wird.

Die Gelenkbügelverbindung für Druckschläuche von Ch.

Stuke in Hildesheim (* D.R.P. Nr. 33706 vom 24. Mai 1885) soll die vom

Verbandstreifen v (Fig. 41 Taf. 20)

gebildete Fuge dichten, indem die beiden bekleideten Eisenstäbe rt fest zusammengedrückt werden, sobald man durch

Einlegen der Druckstange b1 in die Rinne hinter der Platte q und durch

Zuklappen des Bügels b den Verband schlieſst.

Die durch * D.R.P. Nr. 40516 vom 31. Juli 1886 geschützte Bajonett-Schlauchkuppelung

mit Drehriegeln von Eugen Polte in Sudenburg besteht

aus gleichen Hälften und zeigt je folgende Stücke:

a) einen Hakenring L (Fig. 42), an welchem das

Schlauchrohr befestigt ist, mit den über die Stoſsfuge der Kuppelung hervorragenden,

zwei oder mehrere Male im Kreisumfang bei L0 abwechselnd ausgeschnittenen Hakenleisten L1,

b) einen Drehriegel D mit den den Hakenleisten L1 entsprechend bei D0 ausgeschnittenen

Riegelleisten D1,

welcher über den auf derselben Kuppelungsseite liegenden Hakenring L gegen die Kuppelungsfuge hin bajonettartig

aufgeschoben und danach in seiner Drehung auf L durch

die Schraube S begrenzt ist.

Das Ganze ist derartig construirt, daſs

1) durch Linksdrehung jedes Drehriegels D die Leisten

D1 desselben unter

die Haken L1 der

zugehörigen Kuppelungshälfte treten und so ein Ineinanderschieben beider

Kuppelungshälften bis zur Stoſsfugenberührung möglich machen, sowie daſs

2) durch Rechtsdrehung jedes Drehriegels D die

Riegelleisten D1 der

einen Kuppelungshälfte sich über die Hakenleisten L1 der anderen Hälfte schieben, so daſs die beiden

Schläuche verbunden sind.

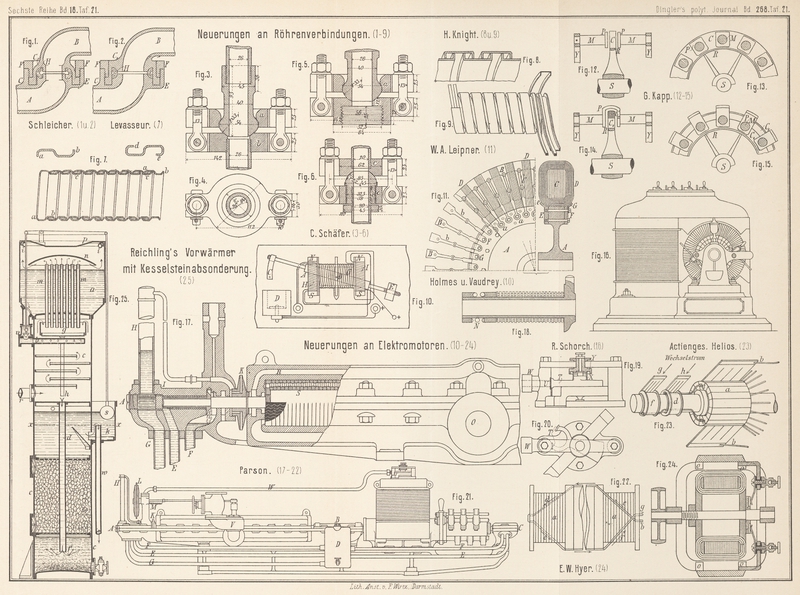

Eine gelenkige Rohr Verbindung, welche an die Hauptrohrleitungsrichtung mit 2

Kniestücken anschlieſst, so daſs die Verschluſsfläche Parallel der Hauptrichtung

liegt, ist die von M. Schleicher in Berlin (* D.R.P.

Nr. 42518 vom 6. Februar 1887). Ein mit äuſserem Gebinde versehener und über den

Ansatz C1 des

Rohrstückes B (Fig. 1 und 2 Taf. 21) übergeschobener

Ring F greift in Muttergewinde ein, das in den Ansatz

C des zweiten der zu verbindenden Rohrstücke A eingeschnitten ist und preſst gegen einen Ring,

welcher entweder einmal aufgeschnitten oder auch aus mehreren Theilen gefertigt und

in eine Nuth des Ansatzes des einen Ringstückes eingelegt, oder mit dem Ansätze des

Rohrstückes B aus einem Stücke gefertigt, E (Fig. 1) oder mit Gewinde

auf den Ansatz des Rohrstückes B geschraubt ist (Fig. 2). In die

Auskehlung H ist ein Kautschukring eingelegt und je für

verschiedene Druckrichtung verschieden gekrümmt. Die Verbindung ist vollständig im

Kreise gelenkig und von auſsen abdichtbar.

Ein beweglicher Flanschenanschluſs für Dampfleitungen zur Entnahme des Dampfes von

Locomotiven zum Pulsometerbetriebe bezieh. zum Anheizen von Locomotiven mittels

versetzbarer Bläservorrichtung ist von dem Eisenbahn-Maschinen-Inspektor Ch. Schäfer zu Trier angegeben und in den Fig. 3 bis 6 Taf. 21

dargestellt. Da zu dem genannten Zwecke Dampf von 4 bis 8at angewendet wird, so sind Gummischläuche nicht

mehr zu empfehlen, und kommen zweckentsprechender Metallrohre zur Verwendung, deren

An- und Loskuppelung bei sämmtlichen vorgeführten Verbindungen leicht bewerkstelligt

werden kann und bei denen die Röhren einen hohen Grad von Beweglichkeit haben. Die

Anschluſsrohre sind schneckenförmig gebogen und federn der Verwendung entsprechend.

Fig. 6

zeigt die für den Dampfanschluſs einer Bläservorrichtung geeignete Form.

Im Anschluſs hieran seien noch zwei Versuche erwähnt, welche die starren Röhren zu

ersetzen suchen durch:

Biegsame Metallrohre.

Das Bestreben bei biegsamen Rohren nicht auf Gummi oder Verwendung von Kugelgelenken

angewiesen zu sein, hat zur Verwendung von geeignet geformten und zu einem

Spiralenrohr verarbeiteten Metallstreifen geführt. Das biegsame Metallrohr mit

eingelegtem Kautschukstreifen von E. Levasseur und H. Witzenmann in Paris (* D.R.P. Nr. 34871 vom 27.

August 1885) hat folgende Einrichtung. Ein nach dem Querschnitt ab oder de (Fig. 7 Taf. 21)

gewalzter Metallstreifen wird mit einem Gummistreifen c

schraubenförmig um sich selbst zusammengewunden und bildet so ein auſsen und innen

nur Metall zeigendes dichtes Rohr von genügender Biegsamkeit und Festigkeit.

Ein nach demselben Grundgedanken construirtes biegsames Rohr ist in Amerika unter Nr.

367301 vom 28. April 1887 für H. Knight in New-York

patentirt. Die Einrichtung ist aus der Fig. 8 und 9 Taf. 21 hinreichend

ersichtlich. Zwischen den spiralförmigen Metallstreifen sind elastische Einlagen

angebracht.