| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 351 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

267 S. 450.)

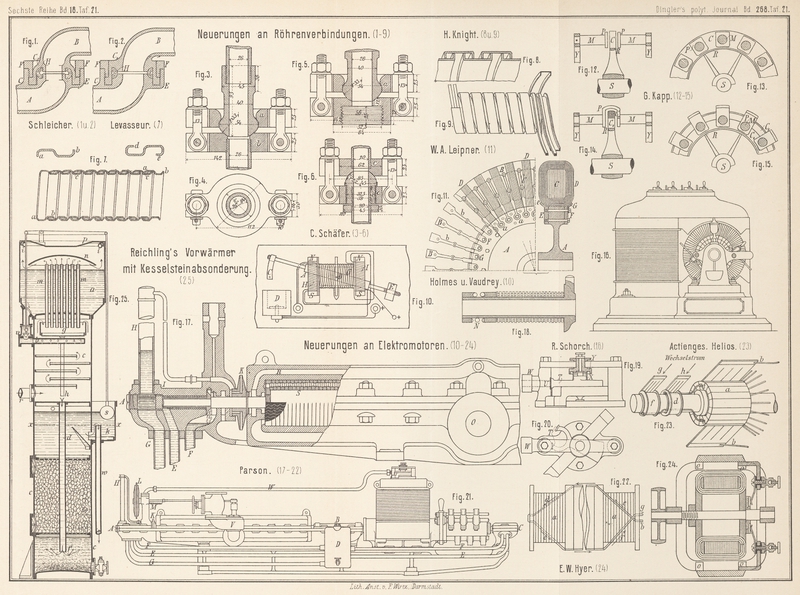

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 21.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

J.A. Fleming in London gibt in seinem englischen Patent

Nr. 9478 vom 21. Juli 1886 folgende Vorrichtung zur Regulirung des Stromes solcher

Dynamomaschinen, welche von einer, in ihrer Bewegung sehr unregelmäſsigen

Kraftquelle, wie z.B. von der Achse eines Eisenbahnwagens oder einer Schiffswelle,

betrieben werden. Die Feldmagnetspulen der Dynamo sind in hinter einander

geschalteten Abtheilungen gewickelt. Das eine Ende dieser Schaltung ist mit der

einen Bürste oder der Hauptklemmschraube der Maschine verbunden, das andere Ende ist

isolirt. Jede dieser Feldmagnetspulen ist mit einem Contactstück eines Commutators,

oder getheilten Contactbogens verbunden; diese Contactstücke sind gegen einander

isolirt. – Ueber diesem Bogen bewegt sich ein Contacthebel, der durch einen Draht

mit der zweiten Bürste oder der zweiten Hauptklemme der Maschine in leitender

Verbindung steht. Hiernach wird die Anzahl der zwischen die Hauptklemmen der

Dynamomaschine geschalteten Spulen abhängig sein von der Stellung des Contacthebels

bezieh. sich mit dieser ändern. – Die erste Abtheilung der Feldspulen besteht aus

Draht von geeignetem Querschnitt und Länge, und dient als erregende

Nebenschluſsspule, wenn die treibende Maschine, also auch die Dynamo, mit der

geringsten für die beabsichtigte Leistung (Beleuchtung) zulässigen Geschwindigkeit

läuft. Alle folgenden Spulen sind in entgegengesetzter Richtung gewickelt, so daſs jede

folgende der in Hintereinanderschaltung noch hinzugefügten Spule in betreff der

Erregung der Feldmagnete entgegengesetzt wirkende Windungen hinzufügt, wodurch die

auf die Magnete wirkende Kraft entsprechend verringert wird. – Die mit wachsender

Geschwindigkeit des treibenden Motores nothwendige allmähliche Einschaltung dieser

negativen Spulen wird mit Hilfe eines Schwungkugelregulators bewirkt und die

Geschwindigkeit der Maschine innerhalb gewisser Grenzen annähernd gleich

erhalten.

Wird die Dynamo zum Laden von Speicherbatterien benutzt, so wird das bei zu geringer

Geschwindigkeit zu befürchtende Auftreten eines Rückstromes von der Speicherbatterie

nach der Dynamo dadurch verhindert, daſs der Regulator bei einer bestimmten

Geschwindigkeit einen Relaisstromkreis öffnet oder schlieſst, der seinen Strom von

den Speicherzellen erhält und mittels eines Solenoides auf einen

Quecksilberumschalter einwirkt, durch welchen der die Zellen ladende Stromkreis

geöffnet oder geschlossen wird. (Engineering, 1887 Bd.

44 * S. 239.)

A.B. Holmes und J.C.

Vaudrey in Liverpool suchen nach ihrem englischen Patent Nr. 9708 vom 27.

Juli 1886 die in den Stromkreis einer, zur Ladung von Speicherzellen bestimmten

Dynamomaschine einzuschaltenden groſsen Widerstände durch folgende, das Oeffnen und

Schlieſsen des Stromkreises selbstthätig bewirkende Vorrichtung zu ersetzen. Sie

benutzen hierbei den Nebenstromkreis der Dynamo. In Fig. 10 Taf. 21

bezeichnet A einen um B

frei schwingenden Hebel von weichem Eisen, der in seinem mittleren Theile von einer

Spule G umgeben ist. Zu beiden Seiten der letzteren

befinden sich die beiden Elektromagnete H und I, deren Spulen einen Theil des Hauptstromkreises

zwischen der Dynamomaschine und den Speicherzellen bilden. Die Spule G ist mit einer zweiten Spule hinter einander

geschaltet, welche die beiden Elektromagnetkerne umgibt, und zwar in einer solchen

Richtung, daſs die gleichnamigen Pole beider Magnete auf einer Seite liegen, wie die

Fig. 10

zeigt. Das Gewicht E auf dem einen Ende des Hebels A ist so regulirt, daſs es das Contactstück C am anderen Ende desselben aus dem Quecksilbercontacte

D (oder von einem anderen Contact) hebt, wenn die

Dynamomaschine nicht in Thätigkeit ist; gleichzeitig kommen in dieser Stellung des

Hebels die Pole desselben in die Nähe der gleichnamigen Pole N und S der beiden Elektromagnete B und I. Hat die Dynamo

ihre normale Geschwindigkeit, so veranlaſst die Abstoſsung zwischen den

gleichnamigen Polen der Magnete und des Hebels und die Anziehung zwischen den

ungleichnamigen Polen das Eintauchen des Contactstückes C in das Quecksilber bei D, wodurch der

Hauptstromkreis geschlossen wird, und da dessen Strom nun in derselben Richtung

durch die Hauptspulen der Magnete, wie durch die Nebenschluſsspulen geht, so wird

der Hebel A in dem Quecksilber in D

festgehalten. –

Vermindert sich durch irgend welche Ursachen die Geschwindigkeit und

elektromotorische Kraft der Dynamo und der Strom beginnt von den Speicherzellen nach

der Dynamo zurückzugehen, so wird die Polarität der Magnete umgekehrt oder

geschwächt und das Gewicht E hebt das Contactstück C aus dem Quecksilber und unterbricht den Stromkreis.

(Engineering, 1887 Bd. 44 * S. 239.)

Die von der Hawkeye Electric Manufacturing Company zu

Oskaloosa in Jowa ausgeführte, von dem Elektriker Thone

dieser Gesellschaft entworfene, in Textfig. 1

abgebildete „Thone“-Dynamomaschine zeichnet sich durch ihre Einfachheit,

gedrängte Anordnung und geringen Raumbedarf aus.

Fig. 1., Bd. 268, S. 353

Sie besitzt, wie die Abbildung zeigt, einen Scheibenanker,

welcher durch die aufrecht gestellten Polstücke der Magnete sowohl im Umfange, als

auch von den Seiten fast ganz umschlossen wird. Die Spulen der Feldmagnete befinden

sich im Nebenschlusse zu denen des Ankers, so daſs die Maschine sich selbst regulirt

und jede weitere Regulirvorrichtung entbehren kann. Mit Hilfe eines einfachen

Umschalters kann die Maschine ohne Schwierigkeit und ohne Gefahr in den Stromkreis

eingeschaltet werden. Die Maschine wird in Gröſsen von ½ bis 10 ausgeführt;

diejenigen bis zu 4 haben 50 bis 110 Volt; die gröſseren Maschinen 110 bis

220 Volt. (American Machinist vom 12. November 1887.

Electrical World vom 12. November 1887 Bd. 20 * S.

258.)

Das über Brown's Dynamo bereits 1887 264 * 588 Gesagte möge durch folgendes ergänzt werden.

Die Maschine besitzt zwei horizontal über bezieh. unter dem Anker liegende Polstücke

von Guſseisen, welche durch die zu beiden Seiten des Ankers aufrecht gestellten

cylindrischen, schmiedeeisernen Magnetkerne in richtiger Entfernung gehalten bezieh.

verbunden werden (Fig. 14 Taf. 33 Bd. 264). Am unteren Polstücke sind die Lager der

Ankerwelle angegossen, und die ganze Maschine ist auf einer besonderen, mit

Schlitzen versehenen Grundplatte befestigt, bezieh. mit Hilfe einer Schraubenspindel

verstellbar, damit die Riemenspannung regulirt werden kann. Die Wickelung der

Magnete liegt im Nebenschluſs. – Die Antriebriemenscheiben dieser, von der Werkzeug- und Maschinenfabrik in Oerlikon bei Zürich

gebauten Dynamo haben schräg gestellte Arme, welche, als Ventilatorflügel arbeitend,

stets einen Strom kalter Luft in den Hohlraum des Ankers sowie auf den Stromsammler

und die Bürsten treiben. Die Maschinenfabrik Oerlikon

benutzt bei ihren Anlagen den bereits 1888 267 * 453

beschriebenen Regulator von Brown.

Die nachfolgende Tabelle gibt die Hauptabmessungen der gewöhnlich von der Fabrik

gebauten Maschinen.

Die Fabrik baut auch Dynamomaschinen mit Trommelanker und Siemens-Wickelung, besonders für Schiffsbeleuchtungen und elektrische

Straſsenbahnen. Das Eisengestell dieser Maschine besteht in der Hauptform aus einem

rechteckigen Rahmen, dessen kurze, aufrecht gestellte Seiten in der Längenmitte nach

innen und zu einander gerichtete Ansätze haben. Die Magnetwickelung ist nur auf

diesen Ansätzen angebracht und bildet 4 Pole, wovon 2 gleichnamige durch die

bewickelten Kerne gebildet werden, während die beiden anderen in der Mitte der

wagerecht liegenden Rechteckseiten des Rahmens entstehen, an welcher Stelle zur

Aufnahme des Ankers etwas Material fortgenommen ist. („Mittheilungen des technologischen Gewerbe-Museums“.

Niederösterreichischer Gewerbe-Verein, 1887 * 145.)

Carl Zipernowsky und Otto Titus

Blathy in Budapest bezwecken in der Einrichtung des Ankers die Vortheile

der Brown'schen Ankerwickelung (vgl. 1887 264 * 588) mit leichter Herstellung desselben zu

vereinigen. Schon Pacinotti versah den Eisenkern des

Ankers mit vorstehenden Zähnen, die zwischen den einzelnen Spulen hervorragen; diese

Form des Ankers besitzt den Nachtheil, daſs die aus den Polschuhen in den Anker und

umgekehrt übertretenden Kraftlinien Schichten von abwechselnd sehr groſser und

kleiner Dicke bilden, die bei der Drehung des Ankers in Schwingungen gerathen. Da

die Zahl derselben durch das Product aus der Umdrehungszahl des Ankers und der

Zähnezahl gegeben ist, so ist der entstehende Energieverlust sehr bedeutend. Brown's Wickelung vermeidet zwar diesen Uebelstand,

dagegen ist sie schwierig herzustellen. – Der neuere Anker von Zipernowsky und Blathy

Gröſse Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Volt

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

Ampère

15

30

50

75

100

150

200

300

400

600

800

1000

Watt

975

1950

3250

4875

6500

9750

13000

19500

26000

39000

52000

65000

Umläufe in 1 Minute, etwa

1800

1600

1400

1200

1000

700

600

550

500

400

350

300

Elektrisches Güteverhältniſs in Proc.

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

Commercielles Güteverhältniſs in Proc.

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

Nöthige Kraft bei obiger Beanspruchung,

1,5

3

5

7,5

10

15

19,5

29,5

39

58,25

77

96,5

Maschinen-Abmessungen in mm

Länge, etwaBreite „Höhe, „

540480360

660610440

800720530

900770570

1000 840 670

11801000 730

13501140 820

15201300 930

170014901050

190016801200

210018701350

235021001500

Riemenscheibe

Durchmesser in mmBreite in mm

120 75

170 90

200100

220120

250 140

300 200

350 240

400 280

450 320

600 400

700 500

800 600

Gesammt-Gewicht in k, etwa

200

350

500

650

870

1350

1800

2700

3600

5400

7000

8500

Leistung: Glühlampen zu 16 N.-K.

18

36

60

90

120

180

240

360

480

720

960

1200

oder Bogenlampen zu 1500

N.-K.

1

3

5

7

10

15

21

30

40

60

80

100

(Oesterreichisch-Ungarisches Patent vom 23. Juli 1887) hat ebenfalls vorstehende

Zähne, die die Wickelungsräume bildenden Zahnlücken sind aber nach dem Polschuhe zu

enger, als am Zahnfuſs, während die Zahnspitzen so nahe an einander liegen, daſs die

Drähte der Wickelung noch bequem eingelegt werden können (Textfig. 2 bis 8).

Fig. 2., Bd. 268, S. 356Fig. 3., Bd. 268, S. 356Fig. 4., Bd. 268, S. 356Fig. 5., Bd. 268, S. 356Fig. 6., Bd. 268, S. 356Fig. 7., Bd. 268, S. 356Fig. 8., Bd. 268, S. 356Da in Folge dieser Anordnung der Spielraum zwischen Magnetpol und Anker

sehr gering sein kann, die mittlere Länge des zu magnetisirenden Luftraumes also

sehr klein ist, so wird der magnetische Widerstand der Maschine dementsprechend

verringert, auch sind die Kraftlinien viel gleichmäſsiger vertheilt, als bei

Wickelungsräumen von rechteckigem Querschnitt, und endlich sind die Wickelungsdrähte

gegen die Wirkungen der Centrifugalkraft geschützt. – Diese Zahnform kann aus

beliebigen Geraden oder Curven gebildet werden; sie ist für die Mantelfläche eines

Trommelankers, für die äuſsere oder innere Mantelfläche eines Ringankers (Textfig. 3 und 5), oder

für die Stirnfläche eines solchen (Textfig. 6)

anwendbar, auch kann der Wickelungsraum eines ⌶-Ankers

die entsprechende Form (Textfig. 7 und 8) erhalten.

Fig. 9., Bd. 268, S. 356Fig. 10., Bd. 268, S. 356Fig. 11., Bd. 268, S. 356Fig. 12., Bd. 268, S. 356Die Vortheile dieser Ausführungsweise, nämlich geringer und gleichförmiger

magnetischer Widerstand, leichte Herstellungsweise und genügende Festigkeit, kann

man nach Angabe der Patentinhaber auch dadurch erreichen, daſs man den Anker mit

Wickelungsräumen von rechteckigem Querschnitt versieht und die in denselben

liegenden Drähte rechtwinkelig zu ihrer Richtung mit einer geeigneten Lage von

Eisendraht (Textfig. 9 und 10) oder in verwandter Weise hochkantig gestellten) Bandeisen umwickelt. Beide

Anordnungen können auch mit einander vereinigt werden, oder man kann die Bänder mit

Einschnitten versehen, welche dann Fortsetzungen der Wickelungsräume bilden (Textfig. 11 und 12).

G. Kapp in London benutzt in seiner neuesten

Dynamomaschine (Englisches Patent Nr. 17056 vom 29. December 1886) einen

flachringförmigen, aus isolirtem Bandeisen gewickelten Ankerkern C (Fig. 12 und 13 Taf. 21),

welcher mittels des radförmigen Theiles R mit der Welle

S verbunden ist. Zu beiden Seiten dieses Ringes

steht eine gerade Anzahl von Magneten M mit

abwechselnder Polarität, deren äuſsere Enden unter einander magnetisch verbunden

sind, während die dem Anker zugekehrten und einander gegenüberstehenden Enden

derselben entweder die Polstücke PP (Fig. 12 und 13) tragen,

oder durch ein, je zwei gegenüberstehenden Magneten gemeinschaftliches,

bügelförmiges Polstück P (Fig. 14 und 15) verbunden

sind. In diesem Falle ist jedoch der Ringanker nur im inneren Theile C1 aus Bandeisen

gewickelt, während die äuſsere Wickelung C2 aus Eisendraht hergestellt ist. Die äuſseren Enden

der Magnete sind wieder durch die Polstücke Y

verbunden. (Industries vom 16. December 1887.)

Fig. 13., Bd. 268, S. 357Fig. 14., Bd. 268, S. 357Die Dynamomaschine von Ch. Lever besitzt einen

aus dünnen Eisenblechscheiben zusammengesetzten Anker, und zwar wechselt immer eine

Anzahl (ein Satz) Scheiben von kleinerem Durchmesser mit einer gleichen Anzahl

Scheiben von gröſserem Durchmesser (Textfig. 13), so

daſs der Umfang des Ankers im Längenschnitt einer Zahnstange gleicht. Dieser Form

des Ankers entsprechend sind die Polstücke (Textfig.

14) mit ausgedrehten Nuthen versehen, so daſs sie den Anker in allen

Theilen möglichst innig umschlieſsen. Durch diese Form des Ankers wird seine

wirksame Eisenfläche nicht unbedeutend vermehrt, während gleichzeitig durch die

überall dicht anschlieſsenden Polstücke der Uebertritt der magnetischen Kraftlinien

sehr erleichtert wird. Die Polstücke der wenig Raum einnehmenden Maschine sind, wie

aus Textfig. 15 ersichtlich, über und unter dem Anker angeordnet, so

daſs sie die eine Seitenwand der Maschine bilden, an welche einerseits das Lager der

Ankerwelle, andererseits die beiden Magnetkerne angesetzt sind. Die

entgegengesetzten Enden der Magnete sind mit der zweiten Gestellwand verbunden, die

auch das zweite Lager der Ankerwelle trägt. Der Anker der hier abgebildeten Maschine

hat 190mm Länge, 203mm Durchmesser, 1,81 Ohm Widerstand; per der Magnetwickelung beträgt 0,84

Ohm. Bei 1550 Umdrehungen in der Minute liefert die Maschine einen Strom von 11

Ampère mit 210 Volt Spannung. (Le Génie civil, 1888 *

S. 134.)

Fig. 15., Bd. 268, S. 358R. Schorch in Darmstadt vereinfacht die

Dynamomaschine dadurch, daſs er nur einen, seitwärts

vom Anker vertikal stehenden Magnetschenkel anordnet, der ein oberes und unteres

nach der Seite hervorragendes Polstück hat, welche, wie Fig. 16 Taf. 21 zeigt,

den Anker etwa zur Hälfte umfassen. Durch diese Anordnung wird erreicht, daſs sowohl

der Weg der magnetischen Kraftlinien, als auch die Zahl der Magnetwickelungen

möglichst klein ausfallen, wodurch das Eisen- und Kupfergewicht der Maschine

möglichst verringert, ihre Leistungsfähigkeit aber möglichst erhöht wird, während

gleichzeitig die Herstellung der Maschine sehr vereinfacht ist.

Die Maschine wird von Schorch und Wilk in Darmstadt in

12 verschiedenen Gröſsen sowohl 2polig, wie Fig. 16 Taf. 21 zeigt,

als auch 4polig ausgeführt. (Centralblatt für

Elektrotechnik 1887 * S. 801.)

Blakey, Emmot und Company zu Halifax (Northern Telegraph

Works) befolgen (ähnlich wie 1886 Fein, vgl. 1888 267 * 65) bei ihrer in Textfigur

16 dargestellten Dynamomaschine das von Kapp

angegebene Constructionsprinzip, indem sie einen

∪-förmigen, schmiedeeisernen, aufrecht gestellten

Elektromagnet verwenden, zwischen dessen nach oben gerichteten Polstücken der

ringförmige Anker rotirt. Letzterer ist mit einer einzigen Drahtlage bewickelt; sein

Kern besteht aus, von einander isolirten, ausgeglühten schmiedeeisernen Scheiben,

welche auf bronzenen Speichen befestigt sind, deren Nabe auf der Welle festgekeilt

ist. Die aufrechten, mit gemischter Wickelung versehenen Magnetschenkel sind auf der

guſseisernen Grundplatte befestigt. Der Commutator hat 40 durch Glimmer von einander

isolirte, aus besonders hart gezogenem Kupfer hergestellte Abtheilungen. Der Strom

wird durch 2 Paar Bürsten abgeleitet; jede Bürste ist verstellbar. Die hier

abgebildete Maschine ist für 60 Ampère und 100 Volt bei 1100 Umdrehungen in der

Minute bestimmt. – Die Magnetschenkel haben 193qcm,5, der Anker 129qcm wirksamen

Eisenquerschnitt. Die Länge des auf den Anker gewickelten Drahtes ist 109m,5. Das Gewicht des Kupfers im Anker beträgt 5k,9, in der ganzen Maschine 43k; es kommen also 1017 Watt auf 1k Kupfer des Ankers und 139,5 Watt auf 1k des gesammten Kupfergewichtes. – Die elektrische

Nutzleistung wird auf 92 Proc. angegeben. (The Engineer

vom 18. November 1887 * S. 409.)

Fig. 16., Bd. 268, S. 359Die Dynamomaschine von J. Grice Statter in

West-Drayton bietet zwar in ihren Anordnungen nichts Neues, dagegen wird in ihr

durch eine eigenthümliche Vorrichtung der von der Maschine erzeugte Strom konstant

erhalten. Wie Textfig. 17 zeigt, sind die beiden

Magnete aufrecht gestellt auf der Grundplatte befestigt; die Polstücke der Magnete

sind oben zur Aufnahme des Ankers ausgebohrt. Die Lager der Ankerwelle sind auf

hohen, mit der Grundplatte aus einem Stück gegossenen Ansätzen befestigt. Diese

Anordnung macht die Maschine wenig stabil, weil der Angriffspunkt der treibenden

Kraft sehr hoch über der Grundplatte liegt. Die Bürsten sind in der gewöhnlichen

Weise angebracht, jedoch

ist ihre Stellung auf dem Stromsammler abhängig von dem Strom, welcher den von der

Maschine gespeisten Stromkreis durchflieſst. Zu diesem Zweck wird dieser Strom durch

ein Solenoid geleitet und durch dasselbe ein Widerstand ein- oder ausgeschaltet.

Dasselbe ist an dem betreffenden Lägerständer der Maschine angebracht und

beeinfluſst einen von der Ankerwelle in schwingende Bewegung versetzten Hebel,

welcher auf zwei entgegengesetzt gerichtete Sperrkegel wirkt, die jeder in ein

Sperrrad, deren Zähne also entgegengesetzt stehen, eingreifen. Bei normaler

Stromstärke kommt keiner dieser Sperrkegel zum Eingriff; ändert sich aber die

Stromstärke, so wird der an einer Feder hängende Kern des Solenoides losgelassen

oder angezogen, hierdurch gelangt einer oder der andere Sperrkegel zum Eingriff mit

seinem Sperrrad, dessen Bewegung durch eine Räderübersetzung auf den Bürstenhalter

übertragen wird.

Fig. 17., Bd. 268, S. 360

Die Bürsten werden entweder nach rechts oder links um den

Commutator gedreht, so daſs die Stromentnahme an einer anderen Stelle desselben, die der normalen Stärke

entspricht, erfolgt und ein Funkengeben der Maschine vermieden wird. – Diese

Maschinen mit constantem Strom eignen sich besonders für Bogenlampenanlagen, deren

einzelne Lampen hinter einander geschaltet und unabhängig von einander sind.

Die hier abgebildete Maschine ist 890k schwer; die

Elektromagnete haben 178mm Durchmesser, der Anker

hat 305mm Durchmesser, 254mm Länge und 222qcm Eisenquerschnitt; der Widerstand des Ankers beträgt kalt 5,1, der der

Magnete 1,25 Ohm. Die Maschine liefert einen Strom von 9,5 Ampère, (Iron vom 25. November 1887 * S. 479.)

Parson in Gateshead verbindet die Ankerwelle der

Dynamomaschine unmittelbar mit der Welle der von ihm construirten Dampfturbine, die als Neuerung in den Motoren zum

Betriebe von Dynamomaschinen bezeichnet werden muſs. Gestützt auf die Thatsache,

daſs Dampf bei seinem Ausfluſs aus einem Gefäſs mit 1k,1 Druck auf 1qcm (15,6 Pfund auf 1

Quadratzoll engl.) in ein anderes mit 1k,05 auf

1qcm Druck eine Geschwindigkeit von 111m,5 in der Secunde annimmt, und daſs diesem

Spannungsverlust von 0k,05 auf 1qcm einem Volumenunterschied von 4 Proc.

entspricht, ordnet er auf einer gemeinschaftlichen Welle, auf deren Mitte die

Dampfeinströmungsöffnung O (Fig. 17 Taf. 21) mündet,

zu jeder Seite der letzteren 45 Turbinen an, von denen die folgende immer einen um 4

Proc. gröſseren Fassungsraum besitzt, als die vorhergehende. Der Dampf tritt mit

einer Spannung von 4k,85 auf 1qcm ein, welche beim Durchgang durch die erste

Turbine um 0k,186 auf 1qcm vermindert wird. Dieser Spannungsverminderung

entspricht eine Geschwindigkeit von 117m,65 und

eine Volumenzunahme von 3,85 Proc. des ursprünglichen Volumens. Beim Durchgang durch

die zweite Turbine beträgt der Spannungsverlust 0k,179 auf 1qcm bei 3,85 Proc.

Volumenzunahme. Beim Eintritt in die letzte Turbine ist die Spannung nur 1k,97 auf 1qcm,

beim Austritt aus derselben 1k,05 auf 1qcm. diesem Spannungsverlust entspricht eine

Geschwindigkeit von 111m,5 in der Secunde. Die

Geschwindigkeit des Turbinenrades ist bei 9200 Umdrehungen in der Minute 45m,72 in der Secunde oder 39,9 Proc. der mittleren

Geschwindigkeit des Dampfes in den Turbinen.

Aus einem Vergleich dieser Geschwindigkeit mit den von J.B.

Francis an einer Wasserturbine zu Lowell, Mass., gewonnenen

Versuchsergebnissen wird gefolgert, daſs über 72 Proc. derjenigen Kraft nutzbar

gedacht werden, welche man durch Verwendung des Dampfes in einer vollkommenen

Hochdruckmaschine erhält. Verglichen mit einer guten Hochdruckmaschine, welche bei

4k,08 auf 1qcm Kesseldruck 9k,3 Dampf in der Stunde

und für die Pferdekraft verbraucht, würde eine Dampfturbine 13k,3 Dampf in der Stunde und für die Pferdekraft

brauchen, doch geben die Versuche im günstigsten Falle 23k,5. – Abgesehen hiervon bietet die Turbine manche

Vortheile, von denen der gröſste eine, in Folge der groſsen Gleichmäſsigkeit der

Geschwindigkeit des Motores, wesentlich verlängerte Lebensdauer der Glühlampen sein soll. Als Beispiel

wird die Phönix-Mühle in New-Castle angeführt, welche

159 Edison-Lampen besitzt, von welchen bei etwa 11

Stunden täglicher Brennzeit innerhalb zweier Jahre erst 94 unbrauchbar wurden,

während die verbleibenden 65 nach 6500 Brennstunden noch in gutem Zustande sind.

Die Turbinen bestehen, wie Fig. 17 erkennen läſst,

aus den äuſseren Leitschaufelapparaten R und den

Turbinenrädern S. Die Leitschaufeln R sind auf den inneren Umfangen von Metallringen

eingeschnitten, welche nach dem Einschneiden der Schaufelflächen in 2 Hälften

zerlegt und mittels Nuth und Feder im oberen und unteren Theil des Cylindermantels

befestigt sind. Die Schaufeln der Turbinenräder S sind

auf dem äuſseren Umfang von Metallringen geschnitten, welche in geeigneter Weise auf

der Welle befestigt und durch Endscheiben, welche auf die Welle aufgeschraubt sind,

zusammen gehalten werden. Der bei O eintretende Dampf

gelangt, nachdem er die zu beiden Seiten befindlichen Turbinen durchströmt hat,

durch die an den Enden des Cylindermantels einmündenden Ausströmungskanäle zur

Ausblaseöffnung.

Die in Fig. 18

besonders dargestellten Lager der Welle bestehen aus einer metallenen Kernbüchse,

auf welche eine Anzahl Scheiben, die genau auf die Büchse und in die Bohrung des

Lagerkörpers passen, so aufgesetzt sind, daſs je 2 derselben eine Scheibe von Metall

zwischen sich halten, welche in ihrer Bohrung 0mm,75 gröſser als die Kernbüchse, im äuſseren Durchmesser aber 0mm,75 kleiner als die Bohrung des Lagerkörpers

sind. Diese Folge von schwachen Scheiben wird am äuſseren Ende des Lagers durch eine

breite Scheibe geschlossen, gegen die sich eine Spiralfeder N legt, welche mit Hilfe einer, auf die Kernbüchse geschraubten Mutter

angespannt wird und so die schmalen Scheiben gegen einander drückt. Die ganze

Anordnung soll etwaige Erzitterungen der Welle aufheben, welche sich bei der groſsen

Umdrehungszahl in Folge ungleichen Ausbalancirens einzelner Theile in schädlicher

Weise bemerkbar machen würden. Das Oelen der Lager geschieht mit Hüte eines kleinen,

auf der Welle befestigten Schraubenrädchens I. – Der

Spiegel des Oeles in den Röhren F und E und dem Oelgefäſs D

(Fig. 21)

liegt tiefer als das Schraubenrad, wird aber durch die Saugkraft des kleinen

Ventilators K in die Standröhre H gehoben, von wo es in den Bereich der Schraube I kommt und von dieser nach dem Lager A

geführt wird. Der Ueberschuſs an Oel geht durch die Röhre E nach dem anderen Endlager C (Fig. 21),

während der Ueberschuſs durch die Röhre F nach dem

Oelgefäſs D zurückflieſst, nachdem noch ein Theil durch

die hohle Ankerwelle der Dynamo nach dem Mittellager B

geflossen ist, welches seinen Ueberschuſs an den Oelbehälter D abgibt Von diesem wird es durch die Röhre G

in Folge der Saugwirkung des Ventilators K nach dem

Standrohr H befördert.

Die Saugkraft des Ventilators K beeinfluſst aber auch

ein Diaphragma L und bildet mit diesem und der Feder

M, die auf die Drosselklappe V des Dampfeinlaſsventiles wirkt, den Haupttheil des

Regulators. Das Diaphragma L wird aber auch durch den

in Fig. 19

und 20 in

gröſserem Maſsstabe dargestellten elektrischen Regulator beeinfluſst, der auf dem

oberen Querstück des Elektromagneten der Dynamo angebracht ist. Dieser Regulator

besteht aus einer drehbaren stehenden Achse, auf welche eine kleine zeigerartige

Stange von weichem Eisen und ein Doppelhebel T

aufgekeilt ist. An die stehende Achse ist auſserdem das eine Ende der Spiralfeder

X angeschlossen, deren anderes Ende mit Hilfe der

Klemmmutter Y auf dem oberen Querstück befestigt ist.

Während nun der Magnet die zeigerartige Stange anzieht, wirkt die Feder X, deren Spannung regulirt werden kann, diesem

Bestreben entgegen; gleichzeitig dreht sich auch der Hebel T mit der Achse, und durch den einen Arm desselben wird die in der

linksseitigen Stütze U befindliche Lufteinströmung mehr

oder weniger geschlossen. Da nun diese Oeffnung durch die Röhre W mit dem Diaphragma L in

Verbindung steht, wird auf die angegebene Weise der Zutritt der Luft zu diesem

Diaphragma regulirt. Der zweite Arm des Hebels T tritt

in Thätigkeit, sobald die Commutatorbürsten versagen oder der magnetische Kreis

unterbrochen wird die Nadel wird dann nicht mehr angezogen, die Feder X wirkt allein und wirft den zweiten Arm vor die

Lufteintrittsöffnung, die nun geschlossen wird, so daſs die Geschwindigkeit der

Maschine ein bestimmtes Maſs nicht überschreiten kann. Diese Art der Regulirung ist

so empfindlich, daſs schon eine Spannungsveränderung von einem Bruchtheil eines Volt

eine Aenderung in der Stellung der Drosselklappe bewirkt und die Spannung des

elektrischen Stromes trotz der gröſsten Veränderungen im Stromkreis (innerhalb der

Leistungsfähigkeit der Dynamo) bis auf 1 Volt constant erhalten werden kann.

Die Dynamomaschine ist, wie schon erwähnt, unmittelbar an die Welle des Motors

gekuppelt; der Anker ist trommelförmig und aus dünnen, durch Papier von einander

isolirten Eisenblechscheiben aufgebaut, die dann sorgfältig abgedreht sind; in den

Umfang sind Nuthen eingefräst, welche die Wickelungsdrähte aufnehmen. Für eine

Spannung von 60 bis 80 Volt sind 15 Wickelungen oder 30 Nuthen vorhanden. Die Art

der Wickelung ist aus Fig. 22 ersichtlich; sie

beginnt rechts bei b, der Draht geht dann spiralförmig

über ¼ des Umfanges bei a, läuft dann in einer Nuth

parallel zur Achse, um dann nieder in der Spirale d

über ¼ des Umfanges und so weiter bis g, wie die Figur

zeigt, geführt zu werden, wo er dann mit der nächsten Wickelung verbunden wird. Der

Commutator besteht aus Ringen in einzelnen Abtheilungen von kurzer Länge; jede Länge

ist schwalbenschwanzförmig zwischen conische Stahlringe eingesetzt: alle Theile sind

durch Asbest isolirt und werden durch Endmuttern zusammen gehalten. Die 15

Wickelungen sind jede

mit einer Abtheilung des Commutators verbunden. Die Magnete haben

Nebenschluſswickelung und bestehen aus weichem Guſs-eisen. Der Anker hat 0,0032, die

Magnete 17,7 Ohm Widerstand; die Leistung der Maschine ist 200 Ampère mit 80 Volt.

Der Wirkungsgrad dieser Dynamo ist 90, bei gröſseren 94 Proc. Nimmt man an, daſs die

Dampfturbine 70 Proc. der gesammten Dampfleistung ergibt, und daſs die Dynamo 90

Proc. nutzbar macht, so ergibt sich eine Ausnutzung der mechanischen Kraft des

Dampfes von 63 Proc.

Die Parsori'sche Dynamo mit ihrem Motor ist schon

längere Zeit, namentlich für Schiffsbeleuchtung in Gebrauch, wurde jedoch bei

stationären Anlagen selten verwendet. Erst bei der Newcastle-Ausstellung von 1887

kam dieselbe zu gröſserer Verwendung. Es waren daselbst 13 Maschinen in Thätigkeit;

während der ganzen Dauer der Ausstellung kam nur eine einzige Undichtigkeit an einer

Nebenrohrleitung vor, während die Turbinen und ihre Dynamomaschinen tadellos

arbeiteten. (Engineering vom 13. Januar 1888 * S.

35.)

Die Actiengesellschaft Helios in Ehrenfeld bei Cöln

schlägt eine Schaltung bei Elektricitätserzeugern vor, durch welche

Gleichstrommaschinen zur Hergabe von Wechselströmen verwendet, Wechselströme zur

Kraftübertragung benutzt und Wechselströme in gleichgerichtete Ströme umgewandelt

werden können.

Um von einer Gleichstrommaschine Wechselströme zu erhalten, bringen die Erfinder zwei

gegenüberliegende Streifen c und e des Stromsammlers a

(Fig. 23

Taf. 21) einer solchen Maschine, deren Bürsten b, b

aber das magnetische Feld der Maschine parallel zum Inductor schalten (d.h. daſs

eine Nebenschluſsmaschine für Gleichstrom vorhanden ist) mit zwei isolirten

Schleifringen d und f, die

sich mit der Ankerwelle drehen, in leitende Verbindung, hier also Streifen c mit Ring d und Streifen

e mit Ring f. Die auf

den Ringen d und f

liegenden Schleiffedern g und h geben dann Wechselströme in die Auſsenleitung ab.

Bei mehrpoligen Maschinen sind alle Inductorspulen, welche zu gleichnamigen

magnetischen Feldern gleiche Lage haben, unter sich leitend zu verbinden, sei es

durch leitende Verbindung der betreffenden Spulen selbst, oder ihrer Leitungsdrähte

nach dem Stromsammler, oder der entsprechenden Streifen des letzteren.

Eine so geschaltete Maschine kann daher zur Abgabe von Wechselströmen mittels der

Federn g und h, oder zur

Abgabe gleichgerichteter Ströme mittels der Bürsten b,

b benutzt werden.

Um Wechselströme zur Kraftübertragung zu benutzen und um Wechselströme in Gleichstrom

zu verwandeln, verwendet man die gleiche Anordnung wie oben.

Führt man einer derartig geschalteten Maschine mittels der Federn g und h Wechselströme zu,

so geht dieselbe sehr langsam an, während der Stromzufluſs in Folge der

elektromotorischen Gegenkraft der Eisenpassen in der Maschine ein sehr geringer ist. Die Umdrehungszahl

der Maschine nimmt jedoch sehr schnell zu und mit ihr der Stromzufluſs und zwar so

lange, bis die Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine in das richtige Verhältnis zur

Anzahl der Strom Wechsel im Wechselstrom gekommen ist. Sobald die richtige

Umdrehungszahl erreicht ist, führt die Maschine sowohl im Inductor als in ihrem

magnetischen Felde Gleichstrom. Sie ist daher nicht allein zur Kraftübertragung

mittels Wechselstrom, sondern auch zum Betriebe von Gleichstromlampen und für

galvanische Zwecke verwendbar. (Zeitschrift für

Elektrotechnik, 1888 * S. 84.)

W.E. Hyer in Newburgh, N.-Y., hat die elektrische

Ausstellung des American Institute mit einer kleinen

Maschine beschickt, welche nach Electrical World vom

12. November 1887, Bd. 20 * S. 257, in Textfig. 18 in

perspectivischer Ansicht, in Fig. 24 Taf. 21 im

Schnitt abgebildet ist. Der Anker liegt innerhalb der Rollen der Feldmagnete, welche

auf Spulen von nicht magnetischem Material gewickelt sind. Diese Rollen und der

Anker sind von einem eisernen Gehäuse umgeben, das in zwei Theilen gegossen ist; die

Lager stehen daran vor und laufen quer über die offenen Seiten. Zu Folge der so

erzielten magnetischen Schlieſsung ist äuſserlich kein Magnetismus zu spüren. Der

Wirkungsgrad soll bei einem solchen Motor von 0,1 65 Proc. betragen.

Fig. 18., Bd. 268, S. 365Der Anker ist ein Gramme-Ring, dessen Kern aus

Ringen von weichem Eisen aufgebaut ist, die magnetisch gegen einander isolirt sind.

Er ist in Abtheilungen bewickelt, deren Zahl sich mit der Gröſse des Motors ändert.

Auf der Achse ist er durch zwei Messingscheiben befestigt; eine derselben stemmt

sich gegen eine Schulter an der Achse, die andere wird durch eine Mutter gegen die

Wickelung gepreſst.

Der abgebildete Motor ist auf 0,1 berechnet, kann aber ohne Schaden ⅛

beschaffen; er braucht 100 × 100mm

Grundfläche, ist 125mm hoch und wiegt 2k,95. Der Motor von 0,5 braucht 175 ×

150mm, ist 175mm hoch und wiegt 13k,6. Diese Motoren

haben mit Ausnahme des von 0,1 gemischte Wickelung.

The Baxter Electric Manufacturing and Motor Company in

Baltimore, Md., baut nach ihrem englischen Patente Nr. 5292 vom 12. April 1887

kleine Motoren, bei denen die Feldmagnete schräg gestellt sind, mit ihren oberen,

durch eine Verbindungsplatte vereinigten Enden an den Anker herantreten, mit ihren

unteren Enden dagegen auf einer Brücke stehen, von deren Mitte aus sich die Lager

für den Anker erheben. Die ganze Anordnung hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der

Maschine von Fein (1888 267

* 67 Fig. 6

und 7).

Mittels einer an den Bürstenträger befestigten Schnur kann der Träger, wenn man den

Motor zum Stillstand bringen will, ein wenig gedreht werden, wodurch die Bürsten an

Stifte anstoſsen und vom Commutator abgehoben werden.

William Adolph Leipner in Bristol ordnet nach seinem

englischen Patente Nr. 114 und * D.R.P. Nr. 40523 vom 4. Januar 1887 an dem Umfang

einer Nabe A Aussparungen a an, in welche Speichen von der in Fig. 11 Taf. 21

ersichtlichen Form eingefügt werden, welche aus einzelnen von einander isolirten

Platten zusammengesetzt sind. Der Kern C der Spule D ist gleichfalls aus einzelnen Platten zusammengesetzt

und derart gestaltet, daſs der über die Spulen Windungen hervorragende Theil die

zwischen den Speichen B vorhandenen Erweiterungen b ausfüllt, wodurch die Spulen D verhindert werden, in radialer Richtung sich zu verschieben. Durch

aufgeschraubte Ringe E mit Ansatz e einerseits und Ring F

und einzelnen Knaggen G andererseits wird die Spule vor

seitlicher Verschiebung gesichert.

Verbesserte Oldham-Kuppelung für Dynamomaschinen.

Nachdem man die Umlaufszahl der Dynamomaschinen bei gutem Wirkungsgrad auf 200

herabgebracht hat, lag es namentlich für Maschinen zur Schiffsbeleuchtung nahe, die

Dynamowelle unmittelbar, ohne Uebersetzung, von der Welle der Dampfmaschine treiben

zu lassen. Dies ist u.a. nach dem Scientific American,

Supplement 1888, Bd. 28 * S. 10032, bei der Einrichtung des elektrischen Lichtes auf

den beiden Schiffen Victoria und Britannia der Peninsular and

Oriental Steamship Company geschehen. Die Ausführung war der Anglo-American Brush Electric Light Company in London

übertragen. Sie besteht aus einer Tangye-Dampfmaschine

mit Cylindern von 200mm und 400mm Durchmesser und 250mm Hub, welche eine für 450 Lampen ausreichende Victoria Brush-Dynamo treibt. Zwischen der Dampfmaschinen welle und der

Ankerwelle ist eine verbesserte Form der Oldham-Kuppelung angebracht, welche aus zwei Kuppelungsplatten und einer

dazwischen liegenden Scheibe besteht. Aus jeder Platte stehen zwei flache Zapfen

vor, welche in einen Schlitz auf der einen Seite der Scheibe hin eingreifen; die

Schlitze auf den entgegengesetzten Seiten der Scheibe stehen unter 90° gegen

einander. Wenn daher die beiden Wellen nicht mehr genau in derselben geraden Linie

liegen, so gestattet die Kuppelung ihnen beiden eine freie Bewegung.

Die Dynamo hat 6 Pole, gibt ihre gröſste Leistung bei 200 Umdrehungen in der Minute

und regulirt sich selbst.

Die ganze Anlage ist doppelt, aber jeder Satz vermag sämmtliche Lichter zu

speisen.

Damit diese Schiffe bei Nacht durch den Suez-Kanal fahren dürfen (vgl. 1886 259 429), sind dieselben mit einem Kasten ausgerüstet

worden, der oberhalb des Schiffsbordes aufgehängt ist und bis auf 2m,44 über Wasser herabgelassen wird; in demselben

befindet sich eine Bogenlampe für einen Strom von 70 Ampère und 65 Volt, die von

einem daneben sitzenden Wärter regulirt wird. Der Lichtstrahl wird von einem Spiegel

von 559mm Durchmesser und 305mm Brennweite zurückgeworfen und dann durch

Zerstreuungslinsen seitlich auf einen Bogen von 22° ausgebreitet.

Tafeln