| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | v.G. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 385 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes Bd.

267 S. 577.)

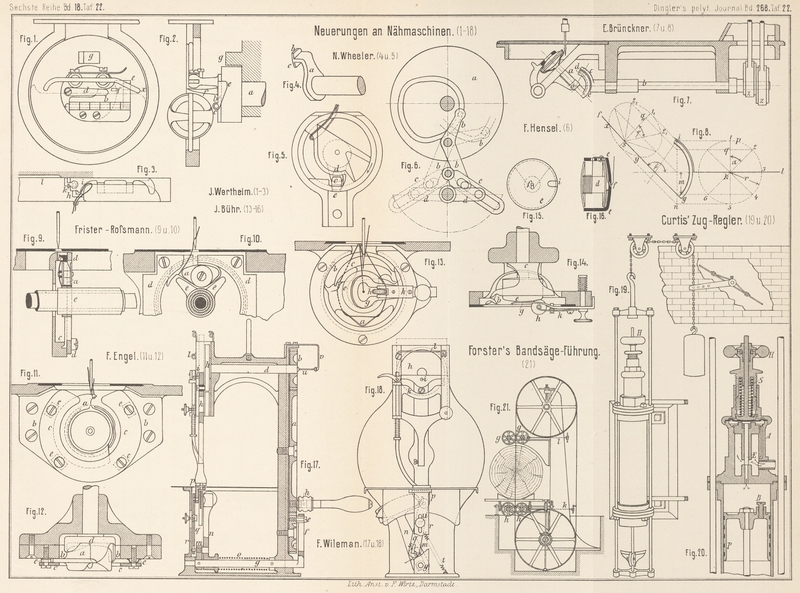

Mit Abbildungen auf Tafel

22.

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Doppelsteppstich-Nähmaschinen mit kreisendem oder

schwingendem Schiffchen bezieh. Greifer.

Schiffchen mit groſser Unterfadenspule erfordern zufolge ihres vermehrten Gewichtes

und durch die damit zusammenhängende Trägheit eine entsprechende Kraft zur Bewegung,

so daſs der Schiffchentreiber derart am Schiffchen anliegt, daſs der Faden nicht mit

der erforderlichen Leichtigkeit zwischen Treiber und Schiffchen durchschlüpfen kann

oder wohl auch hängen bleibt. J. Wertheim in Frankfurt

a.M. (* D.R.P. Nr. 41138 vom 19. April 1887) hat deshalb einen Schiffchenreiber construirt, welcher das Schiffchen zur

bestimmten Zeit vorzueilen veranlaſst. Schiffchen, Schiffchenbahn und Treiber haben

im Allgemeinen die von Junker und Ruh (1887 264 * 61) ausgeführte Einrichtung. Die Stirnfläche der

Treiberwelle a (Fig. 1 und 2 Taf. 22) trägt eine

kleine Platte b, welche sich um den Stift c dreht und von der Feder d niedergehalten wird. Auf der Platte b ist

ein Arm f befestigt, so daſs im Ruhezustand derselbe

weit genug vom Schiffchenkörper absteht, um den Fadendurchgang zu gestatten. Die

bewegliche Platte b enthält auf der Rückseite einen

Ansatz e, welcher kurz vor dem Moment, wo die

Fadenschleife von dem Schiffchen bei x abgleiten soll,

einen Vorsprung g des Wellenlagers berührt und

hierdurch den Arm f veranlaſst, dem Schiffchen eine

voreilende Bewegung zu ertheilen, so daſs die Fadenschleife die bereits zwischen dem

Arme f und dem Schiffchenkörper durchgegangen ist,

ungehindert das Schiffchen verlassen kann.

Noch einfacher wird diese Einrichtung bei geradlinig hin und her geführten Schiffchen

(Fig. 3

Taf. 22). Hier ist ein kleiner Winkelhebel h so am

Treiber i drehbar befestigt, daſs der eine Schenkel,

beeinfluſst durch eine Feder k, in einer Rinne l der Schiffchentreiberbahn gleitet, während der andere

Schenkel im gehörigen Augenblicke seitlich gegen das Schiffchen stöſst und dadurch

letzteres beschleunigt, um der Fadenschleife den freien Durchgang; zwischen

Schiffchen und Treiber zu gestatten.

Zum demselben Zweck hat man auch den Schiffchentreiber

rotirender Schiffchen excentrisch zur Schiffchenbahn

gelagert, wie z.B.J. A. Döring (1887 264 * 65) und N. Wheeler

(1887 264 * 370). Letzterer hat den Antrieb des

Schiffchens seiner Doppelsteppstich-Nähmaschine noch dadurch vervollkommnet (*

D.R.P. Nr. 39650 vom 28. September 1886), daſs er einen Schiffchentreiber a (Fig. 4 Taf. 22) anwendet,

welcher an seinem abgebogenen Ende zwei Ansätze b und

c trägt. Diese Ansätze greifen abwechselnd in die

Vertiefungen d oder e

(Fig. 5)

des Schiffchens, dessen

Spule in dieser Figur als abgehoben gezeichnet ist und deren Einrichtung bereits an

oben angegebener Stelle dieses Journales beschrieben wurde. Ist nun der Greifer des

Schiffchens im Begriffe, in die Fadenschlinge zu treten, so befindet sich der innere

Ansatz c des Treibers in der Vertiefung d, hat sich aber die Greiferspitze um 180° gedreht, so

ist dieser Ansatz in Folge der excentrischen Lage des Treibers aus der Vertiefung

d getreten, während der äuſsere Ansatz b in die Vertiefung e

eingetreten ist. Hierdurch wird die Schiffchendrehung nicht unterbrochen und die

Fadenschleife kann ungehindert um das Schiffchen gleiten.

Um dem Schiffchen eine Drehung von 180° zu ertheilen, verwendet F. Hensel in Berlin (* D.R.P. Nr. 42249 vom 19. Mai

1887) folgenden Schiffchenantrieb: In die Curvennuth

einer auf der Antriebwelle sitzenden Scheibe a (Fig. 6 Taf. 22)

greift das Ende des Winkelhebels b. Das andere Ende

führt sich in einem Schlitze des Armes c, welcher

gleichzeitig den Zapfen der an der Treiberwelle befestigten Kurbel d aufnimmt. Wie durch die punktirte Stellung der Theile

angegeben ist, gestattet diese Einrichtung dem Schiffchen einen Halbkreis zu

beschreiben (vgl. die Schiffchenantriebe von Schmidt

sowie Neidlinger 1887 264 *

263.* 264).

Ein bemerkenswerther Antrieb für rotirende Schiffchen

wurde von E. Brünckner in Sieglar (* D.R.P. Nr. 37472

vom 31. Oktober 1885) angegeben. Die Achse a (Fig. 7 Taf. 22)

des rotirenden Stichbildungswerkzeuges liegt schräg gegen die Antrieb welle 6,

welche von der im Maschinenarme gelagerten Hauptwelle umgedreht wird. Als

Vermittelung der Drehbewegung der letztgenannten Wellen wählt Brünckner die der groſsen Reibung wegen wohl kaum

praktisch verwendbaren, sowohl auf der Hauptwelle als auch auf der

Schiffchentriebwelle sitzenden doppelten und unter 90° gestellten Kreisexcenter zz, welche unmittelbar durch Zugstangen verbunden sind.

Diese Bewegungsübertragung hat zwar Brünckner ebenfalls

patentirt erhalten, jedoch liegt das Wesentliche der Erfindung in der

Verbindungsweise der Achse a mit der Antriebwelle b. Hierzu ist das Ende der Welle b mit einer Kurbel c

versehen, deren Zapfen nach dem Durchschnittspunkt o

der beiden Wellen a und b

gerichtet ist. Dieser Zapfen greift in ein Führungsstück d, welches in einer aus dem Mittelpunkte o

construirten Kreiscoulisse e gleitet, so daſs das

Stichbildungswerkzeug eine variable Drehbewegung erhält, ähnlich wie man dies durch

eine Doppelkurbel oder mittels verschiebbarem Hebel erreichen kann (vgl. 1887 264 * 263. * 265).

Die Bewegungsart kann man sich durch folgende Construction klarlegen: Ist fg (Fig. 8) die Greiferachse,

ig die Coulisse und i

der Kurbelzapfen der Antriebwelle kl, so beschreibt der

Kurbelzapfen die Linie in bezieh. den Kreis p. Um nun die Drehbewegung der Achse fg zu erhalten, theilt man den Kreis p in eine beliebige Anzahl Theile, z.B. 8, und zieht von den Schnittpunkten

1, 2, 3 u.s.w. die Parallelen zu kl bis an die Linie in und

von hier parallel zur Achse fg, zieht eine Normale s11 und macht q2 = q1

21 u.s.w., so erhält

man durch Verbindung mit dem Punkte s die den Winkeln

α entsprechenden Drehungswinkel γ. Man findet, daſs bei der angenommenen Lage der

Wellen zu einander die Welle hl sich von 4 bis 6, d.i. ¼ Umdrehung,

bewegt, während die Achse fg sich von x bis y, also ½ Drehung,

zurücklegt. Die Bewegung dieser Achse folgt der Formel:

\frac{r\,sin\,\alpha}{(r\,cos\,\alpha\,\pm\,m)\,sin\,(\beta-90)=tg.\gamma},

woraus sich ergibt, daſs man durch Veränderung des

Neigungswinkels s und der Entfernung m der beiden Achsen die Bewegung in bestimmten Grenzen

verändern kann.

Die Nähmaschinenfabrik vormals Frister und Roſsmann in

Berlin (* D.R.P. Nr. 39834 vom 14. November 1886) hat ihre Führung oscillirender Schiffchen mit senkrechter Schiffchenbahn (vgl. 1887

264 * 377) dadurch verbessert, daſs das Schiffchen

a (Fig. 9 und 10 Taf. 22) behufs seiner

Führung in der Schiffchenbahn an seiner Gleitfläche einen ringförmigen Flansch

erhält, welcher auf seiner inneren, der Nadel zugekehrten Seite mit einer Nuth b versehen ist. Der Form dieses Flansches entsprechend

ist auch die Schiffchenbahn ausgedreht, so daſs das Schiffchen mit seinem Flansch in

den Ring c der Schiffchenbahn eingreifen bezieh.

eingehängt werden kann. Die vorgeschraubten Ringstücke dd halten das Schiffchen in seiner Bahn, so daſs dasselbe ohne jede

weitere Unterstützung kreisförmig bewegt werden kann. Demzufolge liegt aber das

Schiffchen nicht mehr auf seinem Mitnehmer e auf und

der Faden kann ungehindert zwischen Mitnehmer und Schiffchenkörper durchgleiten, was

bei dem verhältniſsmäſsig groſsen Schiffchen und der früheren Construction nur

schwer erfolgte.

F. Engel in Hamburg (* D.R.P. Nr. 41010 vom 5. April

1887) stellt die berechtigte Behauptung auf, daſs die nicht nachstellbaren Führungen

der Ringschiffchen den Uebelstand besitzen, daſs das von dem Treiber in Rotation

gebrachte Schiffchen, seiner unregelmäſsigen Form wegen, sich einseitig gegen den

Innenrand der Nuth drängt, sich unregelmäſsig abnutzt und bald den ruhigen, sicheren

Gang verliert, ohne daſs es möglich wäre, dies zu ändern. Engel bringt daher eine neue Lagerung für

Nähmaschinen-Ringschiffchen an, die darin besteht, daſs das Schiffchen a (Fig. 11 und 12 Taf. 22)

nur zwischen den zwei ringförmigen Flachen b und c, nicht aber in einer Nuth geführt wird. Die centrale

Lagerung erfolgt durch einen am Treiber oder an der Treiberwelle angebrachten Korb

d, welcher derart geformt ist, daſs dem Faden der

freie Durchgang gelassen wird. Da Treiber und Schiffchen sich gleich schnell

umdrehen, so fällt jede Reibung an der Auſsenwand des Schiffchens fort und es

verbleibt nur die Reibung zwischen den Flächen.

Hier läſst sich aber eine Abnutzung ausbessern durch Nachspannen des äuſseren

Deckringes c, welcher auf federnden Unterlagen e ruht.

Das Ringschiffchen von J.

Bühr in Hamburg (* D.R.P. Nr. 39176 vom 22. Mai 1886) weicht dadurch von

anderen Ringschiffchen ab, daſs es an dem rückwärts gebogenen Theile bei a (Fig. 13 und 14 Taf. 22)

einen Vorsprung hat, an welchem sich die durch das Schiffchen erweiterte Schlinge

des Oberfadens fängt, bis die Nadel den tiefsten Punkt erreicht hat und die Spitze

b des Schiffchens wieder in die neue Schleife

eingetreten ist; sobald dies geschehen, hat sich der Vorsprung a so viel seitwärts bewegt, daſs die Schleife von dem

Vorsprunge abgleitet. Der Stich wird bei der nun folgenden Schleifenbildung

angezogen. Der Schiffchentreiber c trägt einen Stift,

auf welchem die Spule d mit Kapsel e (Fig. 15 und 16) lose

sitzt. Um zu erzielen, daſs der von der Spule d

abgezogene Faden bei der Schiffchendrehung stets gleiche Länge behält, daſs er sich

nicht drillt und nicht festklemmt, ist in der Kapsel e

eine centrale Bohrung f angebracht, aus welcher der

Unterfaden austritt. Eine Brille g (Fig. 14) in Verbindung

mit einem Röllchen h drücken die Kapsel gegen den

Treiber. Das Röllchen h greift in einen seitlich auf

der Kapsel angebrachten Ausschnitt t, um das Gehäuse am

Drehen zu hindern. Eine regulirbare Feder k drückt das

Röllchen an. Letzteres läſst den Faden leicht durch, indem es sich dreht, sobald der

Faden durchschlüpft, und gestattet zugleich, die Brille ganz schwach drückend

anzubringen.

Die Doppelsteppstich-Nähmaschine mit schwingendem

Schiffchen von A.F. Wileman in Ealing, England

(* D.R.P. Nr. 41243 vom 9. November 1886) ist sehr einfach und leicht construirt und

eignet sich deshalb zum Gebrauch auf Reisen. Das Zahnrad a (Fig.

17 und 18 Taf. 22) steht mit den beiden gleichgroſsen Rädern b und c im Eingriff, von

denen das Rad b die im oberen Theile des Gestelles

liegende Welle d umdreht, während das Rad c mit seinem Kurbelzapfen e in den Langschlitz des Armes f eingreift,

um die Welle g in Schwingungen zu versetzen. Der

Handgriff des Triebrades ist bei h gegliedert, so daſs

derselbe beim Verpacken der Maschine gegen das Rad umgeklappt werden kann; ein

aufgesteckter Ring gibt dem Griff beim Gebrauche die erforderliche Steifigkeit.

In dem oberen Theile der Maschine ist an der Vorderseite der Welle d die Kurbelscheibe h

befestigt, deren Zapfen in die Curvennuth des Nadelschlittens k eingreift. Dieser Schlitten stöſst mit einem Stift

i an den Fadenhebel l.

Drückerfuſs und Fadenklemme sind auf gewöhnliche Weise am Kopfe der Maschine

angebracht.

Auf der im unteren Theile liegenden Welle g sitzt der

kurze Arm m, welcher mit einem Bolzen in den

Schiffchentreiber n eingreift. Da der Kurbelzapfen e des Armes f bei seiner

Bewegung in wechselnder Entfernung von der Mitte der Wendewelle g zu liegen kommt, so erfolgt der Schiffchenvorgang mit gröſserer

Geschwindigkeit als der Rückgang, so daſs zur Ausbildung des Stiches die gehörige

Zeit bleibt. Soll das Schiffchen aus seinem Treiber entfernt werden, so wird der Arm

n zurückgezogen, also der Wirkung der Feder o entgegen, dadurch kommt er auſser Eingriff mit seinem

Bolzen und läſst sich so weit zur Seite drehen, daſs das Schiffchen ungehindert

herausgenommen werden kann.

Der Stoffschieber p ist mit dem vertikalen Hebel q drehbar verbunden, letzterer hat in seinem mittleren

Theile einen Schlitz und ebenso ist der feste Steg r

mit einem solchen versehen. Durch beide Schlitze geht eine Schraube, deren

veränderliche Höhenlage die Stichgröſse bedingt. Am unteren Ende des Armes q befindet sich der Schlitz ss1 in welchen ein Stift des Armes m eingreift. Befinden sich die Theile in der durch Fig. 18

dargestellten Lage und bewegt sich der Arm n in

Richtung des Pfeiles, so befindet sich der Stift in der Nuth s, da sich aber der Stift nach rechts in einem Bogen bewegt, so wird der

Stoffschieber p nach oben gedrückt, während er sich

gleichzeitig nach links verschiebt und so den Stoffvorrückt; wenn sich hingegen der

Arm m nach links bewegt, so löst er sich aus der Nuth

s und die Feder t

zieht den Hebel q und somit auch den Stoffschieber nach

unten.

Die Schiffchenspulen u klemmt man zwischen das Ende der

Welle d und eine Feder v,

um sie mit Faden zu bewickeln.

Wileman hat auch für dieselbe Maschine eine

Transportvorrichtung construirt (* D.R.P. Nr. 41255 vom 9. November 1886), welche

von oben auf den Stoff einwirkt, jedoch wenig Bemerkenswerthes aufweist.

v.G.

Tafeln