| Titel: | Neue Centrirvorrichtungen. |

| Autor: | R. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 409 |

| Download: | XML |

Neue Centrirvorrichtungen.

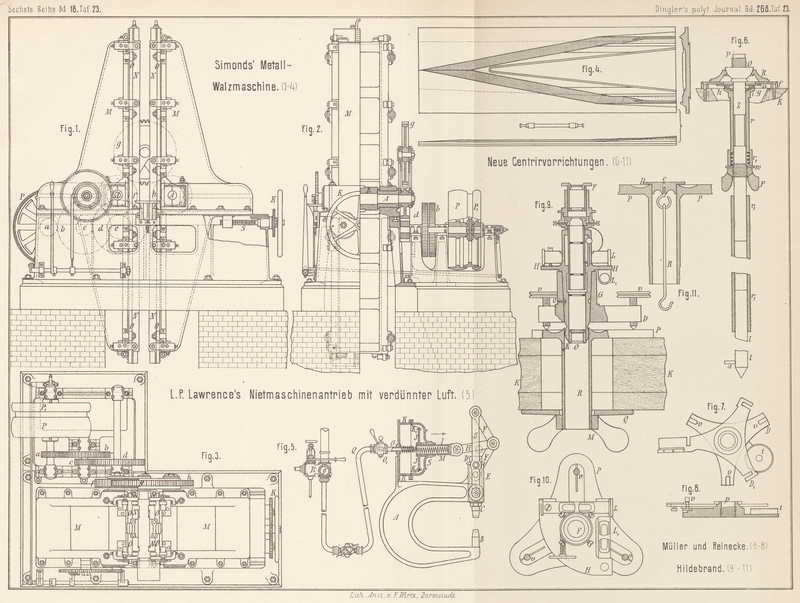

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Neue Centrirvorrichtungen.

Bei den Polygonzugsmessungen mit dem Theodolithen rühren die gröſsten Fehler in der

Winkelmessung von der excentrischen Aufstellung des Instrumentes und der Signale

her. Bekanntlich berechnet sich der möglicherweise aus dieser Ursache auftretende

Maximalfehler aus der leicht aufzustellenden Gleichung

x''=206265\,e\,\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) wobei e die Gröſse der Excentricität, und a und b die Längen der

Winkelschenkel bedeuten; x ist in Secunden. Aus der

Formel erkennt man sofort, daſs, je kürzer die Schenkel der zu messenden Winkel

sind, desto gröſser der Fehler wird; aber man kann auch mit Benutzung dieser Formel

für approximativ bekannte Seitenlängen die Gröſse e

berechnen, auf welche man genau centriren müſste, wenn man einen Dehler von

bestimmter Gröſse nicht überschreiten will. Der Umstand, daſs die Fortpflanzung der

Winkelfehler bei der Polygonvermessung mit dem Theodolithen ungünstig ist, ist ein

weiterer Grund, die Centrirung sorgfältig vorzunehmen. Gerade bei verbauten

Complexen, wie z.B. Städten, tritt die Polygonaufnahme fast ausnahmslos in

Anwendung; der gröſsere Werth, den hier Grund und Boden haben, bedingt genauere

Aufnahme und da gerade hier wieder sehr häufig kurze Polygonseiten unvermeidlich

sind, so wird, um erstere zu erreichen, die Centrirung der Instrumente sowie der

Signale verläſslich und entsprechend scharf vorzunehmen sein. Nun ist dieses aber

mit Anwendung des Senkels allein in der gewöhnlichen Weise nicht genügend genau

auszuführen; das Einvisiren des Senkels mit Fernrohren in zwei nahe 90° abstehenden

Richtungen zu zeitraubend, ohne immer die wünschenswerthe Genauigkeit zu bieten.

Mittel, welche, sowohl was Zeitaufwand bei deren Handhabung als was Sicherheit und

Schärfe in ihren Leistungen anlangt, in dieser Hinsicht entsprechen, sind nun

überall dort, wo es sich um derartige genaue Winkelvermessungen handelt, für die

Praxis von groſsem Werthe und verdanken wir den dahin gerichteten Bestrebungen

nachfolgend beschriebene Vorrichtungen, die bereits Eingang in die Praxis gefunden

und sich sehr gut bewährt haben. Zunächst für minderwichtige Aufnahmen und

hauptsächlich für die Centrirung des Theodolithes gedacht, ist das sogen. feste Loth

von Müller und Reinecke

(Mechaniker der Firma A. Meiſsner in Berlin), welches

unter * D.R.P. Nr. 36577 vom 9. Januar 1886 patentirt wurde, vom Vermessungsdirektor

GerkeZeitschrift für Vermessungswesen,

1888. bei der Polygonisirung der Stadtvermessung Altenburg angewendet und bestens

empfohlen wird. Das feste Loth, auch Horizontrirvorrichtung genannt, hat folgende

aus Fig. 6 bis

8 Taf. 23

zu ersehende Einrichtung:

Auf dem Stativkopf K wird die Führungsscheibe f mittels Schrauben befestigt und auf dieser ist der

kugelschalenförmig ausgedrehte Ring R verschiebbar, in

den die Halbkugel O genau hineinpaſst, und bildet diese

Halbkugel, die oben in den Gewindezapfen p ausgeht, das

obere Ende einer cylindrischen Stange, des Einstellhebels Z. Derselbe steckt in einem genau passenden cylindrischen Rohr r, das oben einen kugelförmigen Flansch i hat, auf welchem ein ebenso geformter Ring h liegt. Auf diesem sitzt weiter ein

kugelsegmentförmiger Ring g auf. Unten erweitert sich

das Rohr r etwas bei r1; zwischen Z und der

Erweiterung r1 ist eine

Schraubenfeder; die ringförmige Scheibe w sowie die

Flügelmutter F, welche auf das an jener Stelle in den

Einstellhebel Z eingeschnittene Gewinde paſst,

ermöglichen es, mit Hilfe der zwischen der Führungsscheibe f und dem Ring g eingelegten ebenen Scheibe

u die Halbkugel O in

den Ring R zu pressen und diesen gegen die

Führungsscheibe f, also auch an dem Stativ, mit dem die

Führungsscheibe fest verbunden wurde, den Einstellhebel festzustellen. Die Scheibe

u hat einen kreisrunden Ausschnitt, genau passend

für den Cylinder Z, und damit des letzteren Bewegung

nach allen Richtungen hin ungehindert geschehen kann, sind die Ränder dieses

Ausschnittes überall abgeschrägt. Der Einstellhebel Z

setzt sich unter dem Schraubengewinde fort, wird da ebenfalls von einem

cylindrischen genau passenden Rohre r2 umgeben, in welchem eine andere cylindrische

Stange l, das Loth, verschiebbar ist. Es ist leicht zu

ersehen, wie die richtige Länge des Lothes für jede vorkommende Stativhöhe

hergestellt werden kann. Das zu centrirende Instrument wird nun entweder direkt auf

den Gewindezapfen p aufgeschraubt, oder besser mit

Benutzung eines aus Fig. 7 ersichtlichen Zwischenstückes D mit

der Centrirvorrichtung verbunden. Das Zwischenstück wird auf den Gewindezapfen q aufgeschraubt und auf dieses das Instrument mit den

Stellschrauben, deren Füſse besonders geformt sein müssen (Fig. 8), in die zu diesem

Behufe vorhandenen Rinnen v gestellt, und sodann das

mit federnden Armen versehene Stück D1 darübergedreht, wodurch das Instrument auf seiner

Unterlage festgestellt und gehalten wird. Die die Halbkugel O oben begrenzende Ebene (zusammenfallend mit der unteren Ebene des

Zwischenstückes D) ist senkrecht zur Achse des

Einstellhebels Z und ist, wenn die mit D verbundene Dosenlibelle t oder in dem Falle als das Instrument direkt auf den Gewindezapfen

aufgeschraubt wurde, die zur Umdrehungsachse des Instrumentes senkrechten Libellen

einspielen, der Einstellhebel, das feste Loth vertikal, und umgekehrt.

Der Vorgang, der nun bei der Centrirung eines Instrumentes mit dieser

Hilfsvorrichtung zu beobachten ist, ist folgender: Die Spitze der Stange l wird auf den Scheitelpunkt des zu messenden Winkels gesetzt und hier

entweder von einem Arbeiter, oder indem man mit dem Fuſse auf den Stift a tritt, festgehalten; dann bewegt man das Stativ so

lange bis die oben genannten Libellen annähernd einspielen, und tritt dann die

Stativfüſse fest ein. Dann wird nach Feststellung des Statives das obere Ende des

Einstellhebels (natürlich bei gelüfteter Schraube F) so

lange verschoben bis die Libelle t (bezieh. die des

Instrumentes) genau einspielt und sodann durch Anziehen der Flügelschraube F die Centrirvorrichtung festgeklemmt, das Instrument,

wie vor bemerkt, auf das Zwischenstück gestellt u.s.w. Diese Operation währt bei

einiger Uebung kaum eine Minute und gewährt den Vortheil der Anwendbarkeit selbst in

solchen Fällen, wo der Stativkopf f eine derartige

Neigung hat, daſs die gewöhnlichen Stellschrauben zur Horizontrirung nicht mehr

ausreichen würden. Die Vorrichtung kann mit jedem Stativ leicht verbunden werden,

ist auch bei Wind anwendbar und es ist ferner die Einrichtung getroffen, daſs man

mittels einer (in den Figuren nicht gezeichneten) Druckfeder das feste Loth auslösen

kann und einen Senkel zur allfälligen Prüfung benutzen kann. Handelt es sich jedoch

nicht nur um die Centrirung des Theodolithen allein, sondern werden statt der

gewöhnlichen Stäbe und Stangen eigene Signale bei der Winkelmessung angewendet, die

ebenfalls möglichst genau centrirt werden sollen, und will man überhaupt die

Centrirung mit einem noch gröſseren Grad von Schärfe bewerkstelligen, so wird man

sich zweckmäſsig des vom geheimen Regierungsrath Prof. Nagel in Dresden bei der Stadtvermessung von Leipzig (neuestens auch bei

anderen Stadtvermessungen wie Bremen, Belgrad eingeführten) mit Erfolg verwendeten

Centrirapparates bedienen. Derselbe ist von Hildebrand

(Firma Hildebrand und Schramm, Mechaniker in Freiberg)

erdacht und kann aus den Fig. 9 bis 11 Taf. 23 dessen

Einrichtung ersehen werden. Die Centrirplatte P, welche

auf dem Stativkopfe K aufliegt und auf diesem

verschoben werden kann, geht in ein genau gearbeitetes zu ihrer Ebene senkrechtes

cylindrisches Rohr R aus, in dem unten ein

Schraubengewinde eingeschnitten ist, auf welches die Flügelmutter M zur Festklemmung paſst. Die Achse dieses Rohres soll

vertikal und genau über den Winkel-Scheitelpunkt, den man durch zwei sich nahe

rechtwinkelig schneidende Linien oder Fäden markirt, gebracht werden. Dieses wird

mit Hilfe eines kleinen Instrumentchens besorgt, dessen Vertikalschnitt Fig. 9, dessen

Grundriſs Fig.

10 gibt. In der innen etwas conischen mit dem Dreifuſs D auf die Platte P

aufzustellenden Büchse G paſst genau ein kleines

Fernrohr FO mit etwa 4- bis 5 maliger Vergröſserung,

dessen Ocularauszug die Einstellung auf Objecte selbst bis unter 0m,6 Entfernung gestattet. Die Objectivlinse O ist in das kugelförmige Ende K des Fernrohres eingeschraubt. Der Durchmesser der Kugel K (Centrirkugel) ist genau gleich jenem der

cylindrischen Röhre R. In fester Verbindung mit dem Fernrohr und

senkrecht gegen dasselbe ist die Platte H, auf welcher

die Libellen L und L1 so justirt sind, daſs beide einspielen, wenn die

optische Achse des Fernrohres vertikal ist. Das kleine Schräubchen o, welches in die rings um das Fernrohr gehende Nuth

greift, verhindert ein Herausheben desselben aus der Büchse. Die Anwendung ist nun

die folgende. Das Stativ wird so über den in der oben angegebenen Weise markirten

Winkelpunkt gebracht, daſs die cylindrische Oeffnung des Stativkopfes ziemlich

lothrecht über ihm ist, und wenn dann noch eine auf die Centrirplatte gesetzte

Dosenlibelle nahezu einspielt, so werden die Füſse des Statives festgemacht. Dann

stellt man den Centrirapparat so auf die Centrirplatte, daſs das kugelförmige Ende

des Fernrohres in die Röhre R und eine der

Stellschrauben in einen zu diesem Zwecke in der Centrirplatte vorhandenen radial

stehenden Schlitz zu stehen kommt; letzterer ist dazu da. eine drehende Bewegung des

Dreifuſses zu verhindern.

Dann wird man mit den Stellschrauben die Libellen L und

L1 zum Einspielen

bringen, also die Visur vertikal richten und auf den Winkelpunkt einstellen, durch

Verschiebung des ganzen Instrumentes sammt der Centrirplatte auf dem Stativkopfe so

lange bis das Bild des Winkelpunktes in den Kreuzungspunkt der Fäden kommt; dabei

hat man selbstverständlich fortwährend für das richtige Einspielen der Libellen L und L1 zu sorgen. Ist nun das erreicht, so wird die

Flügelschraube M angezogen und mit Hilfe der

Gegenplatte Q die Centrirplatte festgeklemmt. Weichen

hierbei die Libellen aus bezieh. die Visur vom Winkelpunkt etwas ab, so hat man die

entsprechende Correctur vorzunehmen. Durch diesen Vorgang hat man die Centrirplatte

mit ihrem oberen Röhrenende centrirt. Hebt man jetzt den Centrirapparat ab und setzt

den Theodolith, dessen Achse unten eine ebensolche Centrirkugel (schon bei der

sogen. Freiberger Aufstellung angewendet) angeschraubt hat, so auf, daſs die Kugel

in die Röhre R kommt, so ist hierdurch derselbe

centrirt. Ist an der Achse des Theodolithen statt der Kugel nur ein Centrirstift, so

wird man zunächst in das Rohr R das gut passende Stück

p (Fig. 11) einlegen; auf

diesem ist der Mittelpunkt c durch zwei sich

rechtwinkelig schneidende feine Linien genau bezeichnet, und es wird der Theodolith

so lange verschoben bis der Centrirstift genau über c

steht. An der Platte p befindet sich unten ein Haken

zum Einhängen eines Lothes und wird man dieses zur ersten beiläufigen Aufstellung

des Statives vortheilhaft verwenden. Mittels dieser Hilfsvorrichtung erreicht man

eine Centrirung selbst bis auf einige Zehntel eines Millimeters. In gleicher Weise,

wie man den Theodolith centrirt, werden auch die Signale, die zu diesem Zwecke

ebensolche Stative und Dreifüſse erhalten, aufgestellt; auf die sammt dem Stativ in

der oben angegebenen Weise richtig aufgestellten Centrirplatten kommen mit

Centrirkugeln versehene Dreifüſse und in diese die entsprechend ausgestatteten Signale. Bezüglich der

näheren Details dieser kann hier, wo es sich lediglich um die Erörterung des

Prinzipes des Centrirapparates handelt, auf die Originalabhandlung Prof. Nagel's im Civil-Ingenieur, 1886, verwiesen werden, was auch hinsichtlich der für die

Richtigkeit des Instrumentes geltenden Punkte, deren Untersuchung und Rectification

geschehen mag. Auch Vermessungsdirektor Gerke hat

diesen Centrirapparat bei der Vermessung von Altenburg in Gebrauch gehabt und mag

bezüglich der zweckmäſsigen Arbeitseintheilung der Aufsatz in der Zeitschrift für Vermessungswesen, 1888, nachgelesen

werden. Schlieſslich dürfte es nicht überflüssig sein, anzugeben, daſs das feste

Loth von Müller und Reinecke auf 100, ein

Centrirapparat von Nagel-Hildebrand auf 90 M. zu stehen

kommt.

R.

Tafeln