| Titel: | Dampfwasserheber von Johann Klein in Frankenthal. |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 438 |

| Download: | XML |

Dampfwasserheber von Johann Klein in

Frankenthal.

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

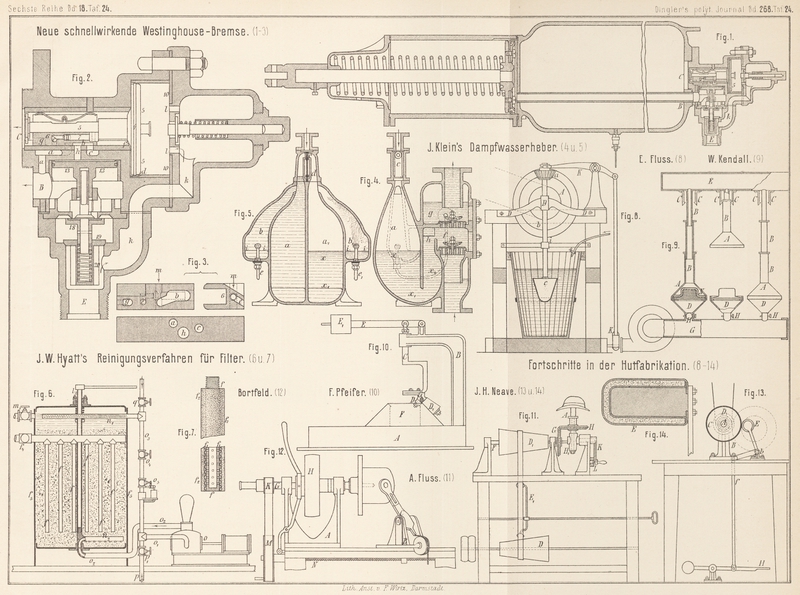

Klein's Dampfwasserheber.

Der Dampfwasserheber (Pulsometer) von Johann Klein in

Frankenthal (* D.R.P. Kl. 59 Nr. 42597 vom 13. August 1887) unterscheidet sich

dadurch von bekannten Pulsometern, daſs die Condensation des Dampfes nicht in den

eigentlichen Pumpkammern, sondern in besonderen kleineren Nebenkammern, bevor noch

die zugehörige Pumpkammer ganz entleert ist, bewirkt wird. Es wird hierbei der Zweck

verfolgt, daſs die

Hauptmasse des zu fördernden Wassers nicht in den Condensationsraum gelangt, und

daſs zwischen Förderwasser und Dampf eine Wassermenge eingeschaltet bleibt, welche

nicht in das Druckrohr tritt, sondern in der Pumpkammer und dem unteren Theile des

Ventilkastens hin und her flieſst, und an seiner Oberfläche in der Pumpkammer

siedend heiſs ist, aber nach dem Ventilkasten zu allmählich die Temperatur des

Förderwassers annimmt. Dadurch, daſs auf diese Weise der in die Pumpkammer

eintretende, zum Fortdrücken des vorher angesaugten Wassers dienende Dampf nur mit

einer heiſsen Wasseroberfläche in Berührung kommt, wird eine unnütze Condensation

während der Druckperiode vermieden, während in dem Nebenraurn der Dampf zwecks

Herbeiführung der wirksamen Condensation bei jeder Füllung frisches kaltes Wasser

vorfindet. Die Vorrichtungen zur Erreichung dieses Zweckes bestehen in einer

besonderen kleineren Condensationskammer für je eine Pumpkammer und in der

beuteiförmigen, bis auf eine schmale Durchgangsöffnung durch eine Scheidewand von

dem Ventilkasten getrennten Verlängerung der eigentlichen Pumpkammern unterhalb der

Saugventile bezieh. der Mündung des Saugrohres, durch welche ein Wassersack gebildet

wird, in dem sich bei der ersten Füllung der Kammern eine gewisse Wassermenge

ansammelt. Wesentlich ist hierbei die Lage des Wassersackes unterhalb der

Saugrohrmündung und die Abtrennung desselben von dem Ventilkasten durch die

Scheidewand, damit das erhitzte Wasser sicher in den Hauptkammern verbleibe und in

die Nebenkammern nur frisches kaltes Wasser gelangen kann.

In Fig. 4 und

5 Taf. 24

bezeichnen a und a1 die Pumpkammern, b

und b1 die zugehörigen

Neben- oder Condensationskammern; c ist eine

gewöhnliche Steuerzunge und e und e1 sind zwei

Einspritzrohre.

Die Condensationskammern b und b1 sind an ihren oberen Enden direkt mit

den Pumpkammern a und a1, an den unteren Enden mit dem Saugraum f des Ventilkastens durch die Kanäle h verbunden, so daſs in der Saugperiode gleichzeitig

mit den Hauptkammern aa1 die Nebenkammern bb1 mit frischem Wasser sich füllen. Angenommen, die

Kammer a1 mit

zugehöriger Nebenkammer b1 sei mit Wasser gefüllt, so hat sich die Steuerzunge c in Folge des in a und

b eintretenden Vacuums auf die linke Seite gelegt;

der Dampf tritt durch d in die Kammern a1 und b1 ein und drückt das

Wasser bis zur Höhe der Kante ii der Nebenkammer aus

beiden Räumen a1 und

b1 gleichmäſsig

fort. Dann tritt in Folge der plötzlichen Oberflächenvergröſserung des kalten

Wassers in der Nebenkammer b1 eine Condensation des Dampfes ein, welche eine beträchtliche

Druckverminderung in a1

hervorruft; die Steuerzunge c wird dann auf die rechte

Seite geworfen und der weitere Dampfzutritt zu a1 und b1 ist abgeschlossen. Von dem ersten Augenblick der

Condensation in b1 an

tritt in Folge der Druckverminderung durch das Rohr e1 kaltes Spritzwasser aus dem Druckraum g in die Condensationskammer und bewirkt die

vollständige Condensation in b1 und a1. Es tritt dann ein fast vollkommenes Vacuum ein;

das Saugventil öffnet sich und beide Kammern füllen sich von Neuem. Bei diesem

Vorgang wird die Hauptkammer a1 nur bis zur oder wenig unter die Linie ii entleert; es bleibt also eine beträchtliche

Wassermenge in dem Wassersack unterhalb des Saugventiles stehen, welche bei jeder

folgenden Ansaugung wieder den oberen Theil der Pumpkammer füllt Diese hin und her

flieſsende Wassermenge nimmt in den oberen Schichten in der Pumpkammer durch die

fortwährende Berührung mit dem Dampf bald eine hohe Temperatur an, während die

unteren bezieh. die in den Ventilkasten gelangenden Schichten durch das neu

hinzutretende Förderwasser immer wieder abgekühlt werden, so daſs die Oberfläche x heiſs wird, die tieferen Schichten bis x1 allmählich in eine

lauwarme Temperatur übergehen und in dem abwärts führenden Kanal des Ventilkastens

bei x2

die Kälte des angesaugten Wassers haben.

Stn.

Tafeln