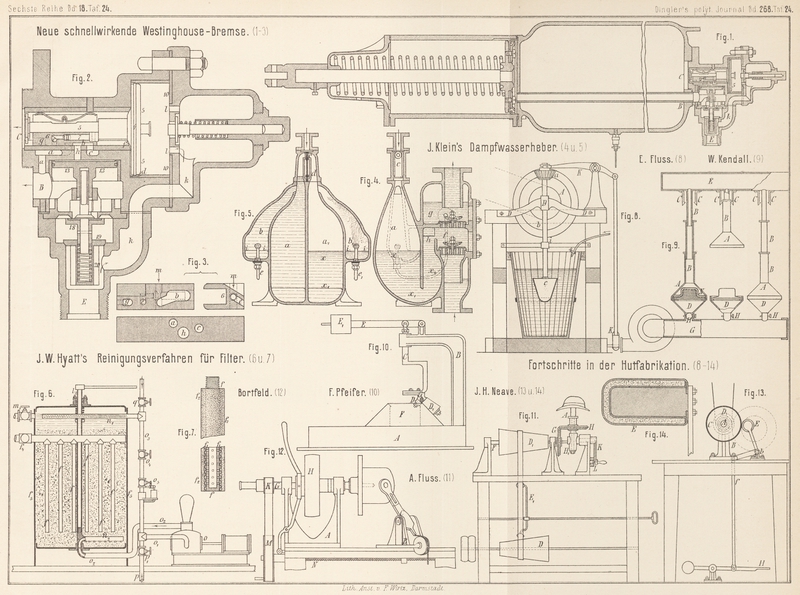

| Titel: | Reinigungsverfahren für Filter; von J.W. Hyatt in Newark (V. St A.). |

| Autor: | Stn. |

| Fundstelle: | Band 268, Jahrgang 1888, S. 440 |

| Download: | XML |

Reinigungsverfahren für Filter; von J.W. Hyatt in

Newark (V. St A.).

Mit Abbildungen auf Tafel

24.

Hyatt's Reinigungsverfahren für Filter.

Das Verfahren von John Wesley Hyatt in Newark, Essex,

New-Jersey, V. St. A. (* D.R.P. Kl. 85 Nr. 43039 vom 14. Juni 1887), bezweckt, eine

ununterbrochene Reinigung der Oberflächen von aus fester feinporiger Masse (wie

gebranntem Thon, natürlichem oder künstlichem Filterstein) hergestellten

Filtrirelementen dadurch herbeizuführen, daſs zugleich mit der Filtration eine

Relativbewegung zwischen den Filtriroberflächen und scharf körnigen Körpern (wie

Sand, Koks, Bimsstein u.s.w.) veranlaſst und in Folge der so erzeugten scheuernden

Einwirkung beider Theile auf einander die Ablösung der auf den Filtrirflächen

stattfindenden Ablagerungen bewirkt wird. Die Filtrirelemente sind am

zweckmäſsigsten röhren- oder plattenförmige Hohlkörper, welche in die zu reinigende

Flüssigkeit eintauchen und deren Inneres mit einem Abfluſs in Verbindung gebracht

ist. Nach Fig.

7 Taf. 24 bestehen die Filtrirelemente f aus

durchlochten Metallröhren f1

, welche äuſserlich mit einem genügend dicken Ueberzug

f2 aus gebranntem

Thon oder anderer feinporiger und fester Substanz überzogen sind. Derartige Röhren

werden in geeigneter Anzahl in ein allseitig geschlossenes oder oben offenes Gefäſs

f3 (Fig. 6 Taf. 24) eingehängt

und münden oben in ein mit Hahn versehenes gemeinschaftliches Abfluſsrohr f4 für die filtrirte

Flüssigkeit. Um die Filtrirelemente herum und bis über das Abfluſsrohr hinaus ist

das Gefäſs f3 mit

scharfem Sande oder anderem scharfkörnigen Material gefüllt. Die zu filtrirende

Flüssigkeit wird von der Pumpe o durch das mit Regulirventil p1 versehene Saugrohr

po1 angesaugt und

durch das Druckrohr o2

in den unterhalb der Filtrirelemente f drehbar

gelagerten Arm n2

gedrückt, aus welchem sie in Strahlen in den Sand tritt und, nach oben steigend, in

die Elemente f hineinfiltrirt. In Folge der mittels

Spindel l2 zu

bewirkenden Drehung des Armes n2 werden die Körner des Sandes in beständiger

Bewegung gehalten, wobei sie sich gegen die Auſsenseite der Elemente f reiben und so die auf diesen sich bildenden

Ablagerungen losscheuern. Die losgelösten Theilchen werden vom Wasser mit nach oben

gerissen. Um die Bewegung des Sandes zu verstärken, ist oberhalb der Sandfüllung,

jedoch unterhalb des niedrigsten Flüssigkeitsspiegels, ein durchlochtes Rohr n1 angeordnet und durch

das mit Regulirventil o4 versehene Rohr o5 mit dem Saugrohr o1 verbunden, so daſs zugleich Flüssigkeit unten

eingedrückt und oben abgesaugt wird. Unter o4 ist ein Reducirventil o5 angeordnet, um im Filter einen

gröſseren Druck zu unterhalten und die Flüssigkeit rascher durch die Filtrirwände zu

treiben. Zweckmäſsig wird dieses Ventil so regulirt, daſs der durch n1 übertragene Druck

ebenso niedrig ist wie der in der Zuleitungsröhre p, so

daſs die Pumpe durch jede der beiden Röhren Flüssigkeit im Verhältniſs zur Oeffnung

von deren Hähnen saugt.

Zwecks Verminderung des von der Pumpe zu überwältigenden Widerstandes ist auf das

Rohr o3 ein mit

Lufthahn q versehener Stutzen aufgesetzt, um zugleich

mit der Flüssigkeit durch n1 auch Luft anzusaugen und so ein Gemisch von Flüssigkeit und Luft durch

den Sand zu treiben. Die ununterbrochen von den Filtrirflächen abgescheuerten

Ablagerungen werden von der aufsteigenden Flüssigkeit mit nach oben gerissen und

flieſsen mit der obersten Schicht derselben langsam durch den wenig geöffneten Hahn

m1 ab.

Stn.

Tafeln