| Titel: | James Hargreaves' Thermomotor für flüssige Brennstoffe. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 12 |

| Download: | XML |

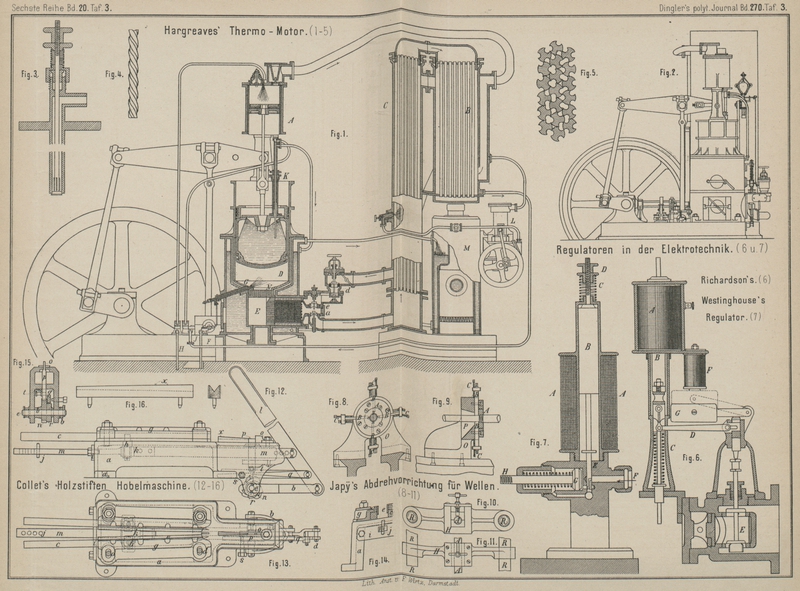

James Hargreaves' Thermomotor für flüssige

Brennstoffe.

Mit Abbildungen auf Tafel

3.

Hargreaves' Thermometer für flüssige Brennstoffe.

Diese in Fig. 1

bis 5 Taf. 3

nach dem Berichte des Engineer vom 27. Januar 1888

dargestellte Betriebsmaschine ist in der Fabrik von Adair

und Comp. in Liverpool nach den Plänen James

Hargreaves erbaut worden. Der hohle Kolben der einfach wirkenden Maschine

wird durch den unter demselben zerstäubten und im Raume D zur Verbrennung gelangenden Brennstoff in die Höhe getrieben, wobei er

mittels Schwinge und Pleuelstange seine Kraft auf die Schwungradachse überträgt.

Zugleich wird der Antrieb auf die Luftpumpe A

übertragen, welche aus der äuſseren Atmosphäre Luft ansaugt, dieselbe verdichtet und

in die Rohrkessel B und C

drückt. Von hier aus gelangt sie durch das Ventil e unter den im

Raume D befindlichen Arbeitskolben. Dieser besitzt in

der unteren Hälfte, welche unter der Einwirkung der Heizgase sehr leicht leidet,

doppelte Wandung und ist von Kühlwasser umgeben. Ebenso ist der Kolben durch Wasser

gekühlt und an seinem Boden mit einem auswechselbaren Schutzfutter versehen. Die

Liderungsringe des Kolbens sind am oberen Ende desselben angebracht und bewegen sich

in der oberen Hälfte des Cylinders, die einer hohen Erhitzung nicht ausgesetzt ist

und deshalb auch keiner Doppelwandung und keiner künstlichen Kühlung bedarf.

Der Regenerator E besteht aus einem Bündel dünner

Porzellanstäbe, die in der Weise angeordnet sind, wie es in Fig. 5 dargestellt ist.

Jeder dieser Stäbe hat drei Spiralrillen, die ähnlich wie bei einem Schraubenbohrer

verlaufen. Diese Kanäle bieten eine groſse Oberfläche dar und lassen in der

Ausströmungsperiode die entweichenden Verbrennungsproducte hindurchstreichen, um

ihnen ihre Wärme zu entziehen, dieselbe aufzuspeichern, und in der Arbeitsperiode an

die von der anderen Seite einströmende Verbrennungsluft wieder abzugeben.

Als Brennstoff wird Erdöl, Kohlentheer, Kreosot u. dgl., überhaupt ein Heizmaterial

verwendet, das billig und genügend flüssig ist, um durch Pumpen befördert werden zu

können. Der flüssige Brennstoff wird mittels der Pumpe F durch den Zerstäuber G (vgl. Fig. 1) in den

Cylinder getrieben, um sich dort mit Luft zu mengen, zu verbrennen und Arbeit

verrichtend zu wirken. Die Pumpe H drückt Wasser in die

Luftpumpe A, sättigt daselbst die Luft mit Wasser und

kühlt zu gleicher Zeit dieselbe, sowie die Cylinderwandungen während der

Compression.

Mittels der Pumpe J wird das im Kessel B angesammelte Wasser angesaugt und durch das

einschiebbare Rohr K in den Arbeits-Kolben und

-Cylinder geführt. An dem senkrechten Kessel M ist eine

kleine Dampfpumpe L befindlich, welche von dem ersteren

mit Dampf versorgt und dazu benutzt wird, beim Anlassen des Motors die

Verbrennungsluft in den Kesseln B und C zu verdichten. Der Kessel M dient zugleich als Sammler für den Dampf, der sich in den Wasserräumen

des Kolbens und Cylinders während der Arbeitsperiode entwickelt und schlieſslich

zerstäubt und in den Kessel C eingeführt wird, wo er

sich mit der heiſsen Luft vermengt.

Vor dem Anlassen der Maschine werden der vordere Theil des Regenerators E und der aus feuerfester Masse gebildete, rostförmige

Boden N des Arbeitscylinders auſserhalb der Maschine in

einem kleinen transportablen Glühofen bis zu voller Rothglut erhitzt und durch die

Bodenöffnung des Regeneratorraumes nach Entfernung des Deckels wieder

eingeführt.

Die Arbeitsweise des Motors ist folgende: Sobald sich der Kolben am oberen Ende

seines Hubes befindet, wird das Auslaſsventil a

geöffnet, die in der vorhergegangenen Arbeitsperiode erzeugten, äuſserst heiſsen Verbrennungsproducte

werden in dem Maſse, als sich der Kolben senkt, aus dem Cylinder befördert und

durchstreichen das Kanalsystem des Regenerators. Hierbei geben sie den gröſsten

Theil ihrer Wärme an die bewuſsten Porzellanstäbchen ab, deren erstere Reihen

dadurch in helle Rothglut versetzt werden, und entströmen durch das Auslaſsventil

mit einer Temperatur von etwa 180° C.

Auf ihrem weiteren Wege durchstreichen die Heizgase die senkrechten Rohre der Kessel

B und C und entweichen

in die Atmosphäre mit einer Temperatur von ungefähr 90° C. Nahe der Austrittsöffnung

mündet das von der Luftpumpe A herführende Rohr, durch

welches die zur Verbrennung bestimmte Luft in den Kessel B eingepreſst wird. Dieselbe besitzt eine Eintrittstemperatur von etwa 60°

C, die jedoch in dem Maſse steigt, je heiſsere Rohre die Luft auf ihrem Wege nach

dem Regenerator umspült. Wie man erkennt, ist hier das Gegenstromprinzip in der

vollkommensten Weise gewahrt. Sobald der Kolben das untere Hubende erreicht hat,

schlieſst sich das Ausströmventil, der Plunger der Brennstoffpumpe wird durch einen

Daumen nach abwärts gedrückt und preſst eine gewisse Menge Erdöl, Kohlentheer o.

dgl. durch den Zerstäuber G in den Arbeitscylinder.

Das flüssige Brennmaterial fällt nun in fein vertheiltem Zustande auf den glühenden

Rost N, wobei es so hoch erhitzt wird, daſs die durch

das Einlaſsventil e einströmende Luft, deren Menge

durch das Regulir- und Absperrventil d bestimmt ist,

seine Entzündung bewirkt. Die Verbrennungsluft hat auf ihrem Wege durch die

Erhitzungsapparate einen groſsen Theil der Wärme aufgenommen, die in der

vorhergehenden Verbrennungsperiode von den Heizgasen an die Rohrwände abgegeben

wurde, tritt in den Regenerator mit einer Temperatur von etwa 116° C. und gelangt,

nachdem sie denselben durchströmt und in Berührung mit den glühenden Porzellanstäben

ihre höchste Temperatur erreicht hat, im Arbeitscylinder zur innigen Vermengung mit

dem ebenfalls hocherhitzten zerstäubten Brennstoffe. Auf diese Weise wird eine sehr

vollkommene Verbrennung und in weiterer Folge eine hohe Temperatur der Arbeitsgase

erzielt, die somit unter den günstigsten Umständen unter dem Kolben zur Wirkung

gelangen. Noch ehe jedoch der letztere das Ende seines Hubes erreicht hat, wird das

Einlaſsventil e geschlossen und nun auch die den Gasen

innewohnende Expansionskraft ausgenutzt. Kurz vor dem neuen Hubwechsel erfolgt die

Umsteuerung, das Auslaſsventil a wird geöffnet und der

erörterte Vorgang wiederholt sich.

Tafeln