| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 49 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).Vgl. auch Mather, 1888 269 524. Die Regulatoren in der

Elektrotechnik, 1888 270 16.

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

268 S. 351.)

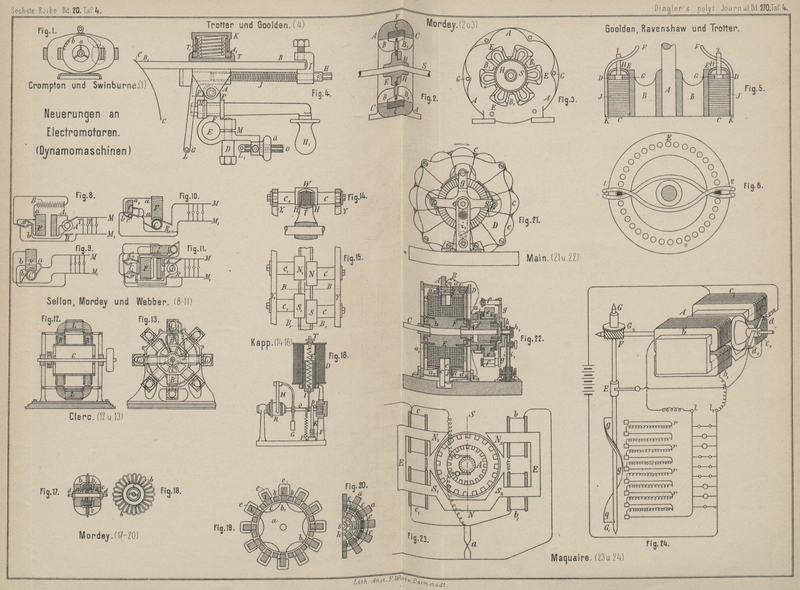

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 4.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen)

1) R. E. B. Crompton und J.

Swinburne in Chelmsford bezwecken (Englisches Patent Nr. 17120 vom 31.

December 1886), den Verlust an magnetischer Kraft möglichst zu verringern, welcher

dadurch entsteht, daſs die magnetischen Kraftlinien einen mit Luft erfüllten

Zwischenraum zwischen den Magnetpolen und dem Anker einer Dynamomaschine zu

überschreiten haben, und dabei soll doch auch die Erhitzung der Pole vermieden

werden, die bei zu kleinen Abmessungen dieses Zwischenraumes sehr leicht

eintritt.

Bei dem Crompton'schen Cylinderanker (vgl. 1887 264 * 591) wird der Zwischenraum zwischen dem äuſseren

Umfange desselben und den Polstücken der Magnete, der für die Ankerwickelung

erforderlichen Drahtmenge entsprechend gewählt, nach der neuen Erfindung aber sind

die Feldmagnete verhältniſsmäſsig klein und der Draht wird nicht auf die Auſsenseite

des Ankers a gewickelt, sondern er geht durch Löcher

b (Fig. 1), welche nahe am

Umfange der Scheiben des Ankerkernes durch dieselben gestoſsen sind. Der

gegenseitige Abstand dieser Löcher ist so gewählt, daſs noch genügend

Eisenquerschnitt verbleibt, um die von den Feldmagneten ausgehende Induction zu

gestatten.

Die Erfinder benutzen auch einen Ringanker mit quadratischem Querschnitte und geben

dann den Magneten die Form dicker Platten, welche zu den Seiten des Ringes stehen.

Der Anker ist dann mit radial gebohrten Löchern versehen, durch welche der

Wickelungsdraht so gezogen ist, daſs er von einem Loche austretend rund um den

Umfang des Ringes geführt ist, dann in das nächste Loch tritt, von wo er, die innere

Seite des Ringes überschreitend, zum ersteren Loche zurück gelangt u.s.w. (Engineering vom 4. Mai 1888 * S. 445).

2) Um die Geschwindigkeit und Umdrehungsrichtung besonders von Schiffsschraubenwellen

anzuzeigen, benutzt J. G. Statter in London (Englisches

Patent Nr. 2990 vom 25. Februar 1887) eine Dynamomaschine, welche von der fraglichen

Welle durch Riemenübertragung angetrieben wird und mit ihren beiden Polen mit einem

dem Voltmeter ähnlichen Instrumente verbunden ist. Der Ausschlag des Zeigers gibt

die Umdrehungsrichtung, während gleichzeitig an der Scala des Instrumentes die

Umdrehungszahlen abgelesen werden können, weil die von der Dynamo erzeugte

elektromotorische Kraft der Winkelgeschwindigkeit des Ankers proportional ist.

Einen ganz ähnlichen Apparat schlägt auch R. P. Fuge in

Youghal in seinem Englischen Patente Nr. 15977 vom 21. November 1887 vor.

3) R. C. Jackson in London will an Stelle des bisher bei

der Construction von Elektromagneten und Dynamomaschinen verwendeten Eisens eine

Legirung von Aluminium und Eisen benutzen, und bezeichnet eine Mischung von 1 Th.

Aluminium mit 99 Th. Eisen als sehr geeignet. Der Erfinder glaubt hierdurch eine

höhere elektrische Leistung zu erzielen, weil die Legirung von sehr gleichmäſsiger

Beschaffenheit ist und einen höheren magnetischen Sättigungspunkt besitzen soll als

das beste Eisen. Nebenbei bietet die Legirung vermöge ihrer Dünnflüssigkeit den

Vortheil, sehr scharfe und reine Guſsstücke zu liefern (Englisches Patent Nr. 1390

vom 28. Januar 1887).

4) D. Halpin und J. A.

Timmis in London (Englisches Patent Nr. 1331 vom 27. Januar 1887) geben den

Commutatorbürsten eine geringe hin und her gehende Bewegung, um die bei

feststehenden Bürsten im Umfange des Commutators sehr leicht entstehenden Riefen zu

vermeiden. Zu diesem Zwecke setzen sie ein Schneckenrad auf die Commutatorwelle,

welches in eine Schnecke greift, deren Achse an den Enden kleine Kurbelzapfen trägt,

die durch Lenkstangen mit den Bürstenhaltern verbunden sind und diesen eine hin und

her gehende Bewegung parallel zur Achse des Commutators ertheilen.

Derselbe Zweck wird bekanntlich bei den Edison- und Siemens-Dynamomaschinen viel einfacher durch einen

geringen seitlichen Spielraum der Ankerwelle in ihren Lagern erreicht.

5) J. D. F. Andrews in Glasgow macht durch die mit

Englischem Patente Nr. 6621 vom 5. Mai 1887 geschützte Anordnung die Wirkung der als

Motor benutzten Dynamomaschine unabhängig von den Wechseln der Stromrichtung in der

den Strom liefernden Maschine. Er benutzt irgend eine bekannte Form der

Dynamomaschine, welche mehrere polare Felder hat; die Kerne der Magnete bestehen aus

Eisendraht oder dünnen Eisenplatten. Die Spulen der Ankerwickelung und die

Commutatorplatten sind so angeordnet und mit den Spulen der Feldmagnete so

verbunden, daſs, gleichgültig welche Richtung der gelieferte Strom hat, jede

Ankerspule in jedem Augenblicke eine dem ihr gegenüberstehenden Feldpole

entgegengesetzte Polarität hat; die Umkehrungen des Stromes wirken dann ähnlich und

gleichzeitig sowohl auf die Anker- als auch auf die Magnetspulen. Es ist

gleichgültig, in welchen Zeiträumen die durch die erzeugende Maschine

hervorgebrachten Stromwechsel erfolgen, die Bewegung des Motors ist unabhängig von

ihnen hinsichtlich der Zeit. – In einer abgeänderten Anordnung werden die

Feldmagnete durch Spulen (ohne Eisenkern) ersetzt, welche den Anker so umschlieſsen

und einhüllen, daſs sie unmittelbar auf denselben einwirken; ebenso kann der Anker

ohne Eisenkern hergestellt werden.

6) R. E. B. Crompton und J.

Swineburne in Chelmsford gehen in ihrem Englischen Patente Nr. 6754 vom 9.

Mai 1887 von der sonst allgemein üblichen Bewickelung des Trommelankers mit

schwachem Drahte und

wenigen Ampèrewindungen ab, indem sie die letzteren verhältniſsmäſsig zahlreich

machen. Wird diese Methode bei kleinen Maschinen angewendet, so erhalten dieselben

zweckmäſsig einfache Hufeisenmagnete, deren Polstücke so geformt sind, daſs sie der

Induction der Feldmagnete möglichst geringen, der Querinduction aber möglichst

groſsen Widerstand entgegensetzen. Der Querschnitt des die zwei Hufeisen

verbindenden Eisens ist klein; obwohl es zulässig ist, die Hufeisen von einander

getrennt zu halten, ist es doch vorzuziehen, die innere Fläche der Polstücke ohne

Unterbrechungen herzustellen, um eine Erhitzung der Ankerstäbe zu verhüten. Der

Anker selbst besteht aus dünnen Scheiben von weichem Eisen, und die Achse, worauf

sie aufgereiht sind, aus Manganstahl oder anderem Stahle. – Bei gröſseren Ankern

benutzen die Erfinder nachstehend beschriebene Verbindung der Ankerstäbe mit den

Commutatorabtheilungen, auf welche R. E. B. Crompton

und W. A. Kyle in Chelmsford das Englische Patent Nr.

6409 vom 2. Mai 1887 besitzen. Durch dieselbe soll der Nachtheil der sonst

gebräuchlichen Verbindung beseitigt werden, welcher darin besteht, daſs die zunächst

auf dem Kerne angebrachten Stäbe und Verbindungen im Falle einer Beschädigung nicht

eher zugänglich sind, als bis die darüber liegenden, gewöhnlich noch nicht

verletzten Theile beseitigt sind. Die Erfinder verwenden für jede Verbindung einen

flachen Streifen von Kupfer oder ähnlichem Materiale, welcher in einer Ebene

gekröpft, in einer zweiten Ebene gebogen ist und zwar beides in solchen Formen, daſs

die gewünschte Zahl von Stäben verbunden werden kann, wobei der in der

Längenrichtung beanspruchte Raum die Breite eines Verbindungsstückes nicht

übersteigt. Diese Verbindungsstücke werden zuweilen an einem geeigneten Punkte

getheilt, so daſs sie aus zwei durch Schrauben oder auf ähnliche Weise mit den

Stäben verbundenen Theilen bestehen, die jeder für sich entfernt werden können. Sind

diese Stücke an ihrem Platze, so bilden sie einen Ring, dessen innerer Rand einen

etwas gröſseren Durchmesser hat, als der äuſsere Rand des Kreises der Stäbe; so

können die Stücke an dem äuſseren Rande der Stäbe befestigt werden und, wenn ein

Stab beschädigt ist, so kann derselbe nach Lösung der Verbindung sehr leicht nach

der Längenrichtung herausgezogen werden. – Die Erfinder ordnen die Magnete stehend

an, die Ankerwelle unten liegend. Die Feldmagnete haben schmiedeeiserne Schenkel,

die am unteren Ende durch besondere Polstücke von Guſs- oder Schmiedeeisen so

verbunden sind, daſs sie leicht entfernt werden können und der Anker bequem

zugänglich ist.

7) G. Scarlett in Liverpool patentirte in England (Nr.

7021 vom 13. Mai 1887) einen Elektromotor ohne Feldmagnete. Er verwendet einen oder

mehrere umlaufende Ringe von weichem Eisen, welche an einer oder an mehreren Stellen

aufgeschnitten, aber durch Zwischenstücke von nicht magnetischem Materiale (Bronze)

wieder verbunden sind.

Jeder Ring ist am äuſseren Umfange mit einer zur Aufnahme einer Treibschnur

bestimmten Nuth versehen. Die Ringe werden durch mit Flanschen versehene Rollen

unterstützt bezieh. in ihrer Stellung erhalten und sind von einer Reihe von

Solenoiden umgeben, deren Spulenenden nach Commutatoren geführt werden, die so

angeordnet sind, daſs, wenn die Ringe umlaufen, eine oder mehrere Spulen mit dem

Stromkreise der treibenden Batterie, die anderen Spulen aber mit dem secundären

Stromkreise in Verbindung stehen. Die Anordnung ist so getroffen, daſs der

Batteriestrom in die Spulen in der Nähe der aus weichem Eisen hergestellten Enden

des ringförmigen Stabes eintritt, so daſs er seine Magnetisation veranlaſst. Da sich

diese Spulen nur an den Enden des Magnetes befinden, so wird der letztere vorwärts

getrieben, so daſs seine Mitte in das Feld der Kraftlinien gebracht wird. In dem

Augenblicke jedoch, wo der Magnet über die Spule hinausgehen und in eine andere

eintreten will, wird durch den Commutator der Batteriestrom unterbrochen und in

dasjenige Solenoid geleitet, in das der Magnet eben eintritt. Der Magnet hat daher

stets das Bestreben in die Gleichgewichtslage zu kommen, und es tritt eine

fortdauernde drehende Bewegung ein. In der Zwischenzeit sind in den übrigen Spulen

secundäre Ströme erzeugt worden, besonders in denjenigen beiden Spulen, welche den

vom Batteriestrome durchflossenen zunächst liegen. Wenn der Batteriestrom in der

treibenden Spule unterbrochen wird, so wird in ihr ein secundärer Strom erzeugt.

Diese secundären Ströme werden nach einer secundären Batterie abgeleitet und

aufgespeichert, oder zum Treiben eines anderen Ringes verwendet.

8) W. M. Mordey in London (vgl. 1887 265 * 439) schlägt in seinem Englischen Patente Nr. 8262

vom 8. Juni 1887 vor, bei Wechselstrommaschinen einen

Magnet (in besonderen Fällen auch zwei Magnete) zu verwenden, der mit einer einzigen

erregenden Spule die gesammte inducirende Wirkung ausübt. – Wird diese Anordnung auf

einen Siemens'schen Anker angewendet, so wird der ganze

Umfang desselben mit Eisen umgeben. Im Inneren dieses Eisenringes ist eine

magnetisirende Spule angebracht, deren Windungen also auch den Anker vollständig

umgeben, in anderen Fällen liegt diese Spule zur Seite des Ankers. Die Fig. 2 und 3 erläutern

diese Anordnung; der Anker besteht aus einer Anzahl Spulen E, welche mit Hilfe der Nabe H auf der Welle

S befestigt sind. Der Umfang der Spulen ist von dem

eisernen Ringgehäuse A umgeben, welches mit den nach

innen bis nahe an den Anker vorspringenden Polstücken B

und B1 versehen ist und

in seinem Inneren die magnetisirende Spule C aufnimmt.

Die Polstücke werden durch letztere so magnetisirt, daſs auf der einen Seite des

Ankers die positiven, auf der anderen die negativen Pole liegen. – Bei einer

gewöhnlichen Wechselstrommaschine sind auf jeder Seite halb so viel Polstücke

angebracht, als der Anker Spulen E besitzt. Der Ring A ist aus zwei Theilen gebildet, die mit den Flächen

F an einander stoſsen und durch die Bolzen G verbunden sind. (Vgl. Nr. 18.)

9) A. P. Trotter und W. T.

Goolden in London geben eine neue Form von Bürstenträgern an (Englisches

Patent Nr. 5186 vom 7. April 1887), die in Fig. 4 abgebildet ist. Die

gegen den Commutator C schleifende Bürste BB1 befindet sich in

einem Halter, dessen fester Theil F mit Hilfe des

Schraubenbolzens D auf dem isolirten Träger E befestigt ist und in einer rückwärtigen Verlängerung

den mittels der Mutter Q verstellbaren Schraubenstift

O trägt. An dem festen Theile F ist der bewegliche Theil AA1 oder der eigentliche Bürstenhalter

mittels des Bolzens N drehbar befestigt, auch gestattet

das im oberen Theile von F angebrachte Gelenk eine

Drehung des Halters in einer zur Commutatorachse rechtwinkeligen Ebene. In dem

unteren Theile A befindet sich das Muttergewinde der

Schraube J, die mit Hilfe einer bei ü aufgesetzten Kurbel gedreht werden kann und mit Hilfe

der Klemme I die Bürste dem Commutator nähert oder von

demselben entfernt. Der Theil A ist auf der dem

Commutator zugewendeten Seite noch mit der hebelartigen Verlängerung G versehen, an deren unteren Theil bei L eine Spiralfeder angebracht ist, die mit ihrem

anderen Ende bei L1 an

die schon erwähnte Schraube O angeschlossen wird, so

daſs mit Hilfe der letzteren die Federspannung regulirt werden kann. Die Bürste wird

von oben durch die Platte T gehalten, auf welche eine

in der büchsenartigen Verlängerung A1 des unteren Haltertheiles A befindliche starke Spiralfeder T1 drückt, deren Spannung mit Hilfe des

aufgeschraubten Büchsendeckels K regulirt werden kann.

Will man die Bürste vom Commutator abheben, so dreht man die kurbelartige

Verlängerung H1 des

Bolzens N um 90°; hierbei legt sich der daumenartige

Bund N des letzteren gegen den Ansatz P des eigentlichen Halters, wodurch dieser angehoben

und nach rückwärts zurückgeschlagen wird.

10) S. Z. de Ferranti in London hat seine unter Nr. 3702

vom Jahre 1883 patentirte Maschine in manchen Punkten verbessert, wofür ihm das

Englische Patent Nr. 702 vom 15. Januar 1887 ertheilt wurde. Der umlaufende Anker

wird hiernach am Ende der Welle befestigt, die zwischen ihren beiden Lagern die

Riemenscheibe trägt. Die festen Magnete zu jeder Seite des Ankers sind in vier

Abtheilungen getheilt, von denen je zwei auf einer Seite des Ankers liegen und

leicht einer vom anderen entfernt werden können. Der Anker besteht aus einer Anzahl

rund um den Umfang einer Scheibe angebrachter Spulen; jede derselben ist aus einem

Metallstreifen mit ausgehöhltem Querschnitte hergestellt, so daſs die äuſseren Lagen

die inneren überdecken, wodurch sie sich gegenseitig an seitlicher Verschiebung

hindern und überhaupt eine widerstandsfähigere Anordnung erhalten wird. Die am

Umfange der Scheibe liegenden Enden der Spulen sind in halbkreisförmigen, metallenen Haltern befestigt.

Jeder dieser Behälter oder Blöcke ist an einer Seite mit einer fingerartigen

Hervorragung versehen, welche sich radial nach auſsen erstreckt und seitwärts

zwischen zwei Spulen liegt und dazu dient, die Spule bei der Umdrehung mitzunehmen.

Um die Spuren gegen die Wirkung der Centrifugalkraft zu sichern, ist über jede ein

U-förmiges Stück gelegt, dessen Schenkel zu beiden Seiten der Scheibe liegen und

sich radial nach der Welle hin erstrecken, die metallenen Befestigungsstücke der

Spulenenden überdecken und mittels ihrer flanschenartig umgebogenen Enden an der

Nabe der Scheibe befestigt sind (vgl. 1883 247 * 450.

1884 251 334. 254 * 476).

11) Zur Ergänzung des 1887 265 * 440 über G. Westinghouse's jun. in

Pittsburg, Pennsylvania, Wechselstrommaschine gegebenen Berichtes sei aus dessen

Englischem Patente Nr. 9725 vom 12. Juni 1887 noch das Folgende nachgetragen. Der

untere Theil des die Feldmagnete der Maschine enthaltenden Rahmens oder des Gehäuses

ist mit den Lagern der Ankerwelle in einem Stücke gegossen und ist mittels Handrad

und Schraubenspindel auf der aus einem Stücke gegossenen, rechteckigen Grundplatte

verstellbar, um die Kiemenspannung leicht reguliren zu können. Die zur Hälfte an dem

unteren, zur anderen Hälfte am oberen Gehäusetheile sitzenden, nach dem Anker zu

strahlenförmig vorspringenden Magnetkerne werden am besten aus Schmiedeeisen

hergestellt und mit dem Gehäuse durch Schraubenbolzen verbunden. Die inneren

Polflächen sind nach einem Halbmesser gekrümmt, der etwa dem des Ankers gleicht, und

die Ränder sind vom Anker hinweg gebogen, damit in den Kraftlinien nicht Buckel

auftreten. Der Anker besteht aus dünnen, durch Papierscheiben von einander isolirten

Eisenblechscheiben, die jede mit einer Anzahl Löcher versehen und so neben einander

auf die Welle aufgesetzt sind, daſs die Löcher aller Scheiben auf einander treffen.

Auf diese Weise werden Luftkanäle gebildet, welche auch durch die Endplatten, durch

welche die Scheiben zusammengehalten werden, fortgesetzt sind. Die Oberfläche des

Ankers ist mit dünnen Glimmerplatten belegt, um die Drähte zu isoliren.

12) Die Dynamomaschine von H. B. Sayers in London

(Englisches Patent Nr. 717 vom 17. Januar 1887) hat einen Scheibenanker mit einer

Wickelung, die der von v. Hefner-Alleneck ähnelt. Die

Leitungsdrähte derselben gehen rund um den halben Umfang der Scheibe, anstatt in

einer Richtung parallel zur Achse. Anstatt die beiden Enden des Ankers abwechselnd

zu kreuzen, kreuzen hier die Wickelungsdrähte dasselbe Ende der Scheibe ½ AB mal, wobei A die Anzahl

der jeder Abtheilung der Wickelungen gegebenen Windungen und B die Zahl der Abtheilungen, in welche die Spulen getheilt sind, bedeuten.

Die Drähte gehen dann in einer Schraubenlinie über den cylindrischen Umfang zum

anderen Ende und lassen segmentförmige Zwischenräume zwischen sich, die mit dünnen,

an der Oberfläche gefirniſsten Eisenplatte ausgefüllt werden, gegen die sie isolirt sind. Die

Trennungen zwischen den Platten müssen parallel zur Achse und concentrisch zur

Mantelfläche des Ankers angeordnet, sowie etwas länger sein als der in Richtung der

Achse gemessene radiale Theil des Leiters. Die vorstehenden Enden sind ebenfalls

etwas breiter als der gegen den Leiter liegende Theil, so daſs eine nahezu

gleichmäſsige Oberfläche durch die Eisenkanten und die Nichtleiter gebildet ist,

während die Leiter selbst verborgen und nur an ihrem Umfange sichtbar sind. Der

Anker ist mit Hilfe einer festen und einer durch Schraubenmutter andrückbaren

Endscheibe auf der Welle befestigt. Die Maschine hat vier Magnetpole, die so

angeordnet sind, daſs die magnetischen Kraftlinien parallel zur Achse durch die

Scheibe gehen, und zwar ist ihre Richtung in der einen Hälfte entgegengesetzt zu der

in der anderen Hälfte. Der Anker kann sehr wenig Zwischenraum zwischen den Polen

lassen, ohne diese zu erhitzen, und da die Polfläche sehr groſs gemacht werden kann,

so ist nur eine sehr kleine erregende Kraft nothwendig.

13) A. J. Gravier in Paris will (Englisches Patent Nr.

5700 vom 19. April 1887) die Wirkung und Oekonomie der Dynamomaschine dadurch

erhöhen, daſs er den Anker in ein magnetisches Feld bringt, dessen Magnete entweder

einander nicht gegenüber gestellt sind, oder wenn dies doch der Fall ist, vermöge

ihrer unsymmetrischen Form in einer neuen Art wirken. Diese Anordnung ist auf

verschiedene Arten von Maschinen anwendbar. Bei einer Gramme-Maschine beispielsweise wird der eine Magnetpol nach rechts hin, um

den Anker herum bis nahe an den gegenüberliegenden Pol verlängert, während dieser

letztere in gleicher Weise nach links herum geführt ist. Der Anker erhält, um die

elektromotorische Kraft zu erhöhen, ebenso viel Draht wie die Feldmagnete. Da auf

diese Weise fast der gesammte Draht des Ankers der Induction unterliegt, so ist das

neutrale Feld beinahe auf eine Linie verringert.

14) W. H. Ravenshaw in Halifax, W. T. Goolden und A. P. Trotter in London

umwickeln den ganzen Umfang eines Trommelankers mit Draht und halten denselben durch

von den Enden des Ankers vorspringende, zwischen den Spulen durchgehende Stäbe an

seinem Platze. (Englisches Patent Nr. 5303 vom 12. April 1887.) Von den beifolgenden

Fig. 5 und

6 ist

erstere ein Querschnitt durch die Commutatorseite des Ankers, letztere eine Ansicht

des entgegengesetzten Endes. Der Kern C des Ankers ist

aus eisernen Scheiben J aufgebaut; gegen die äuſserste

derselben legt sich die Scheibe D aus vulkanisirter

Fiber, in welcher die Köpfe G der ebenfalls aus Fiber

hergestellten vorspringenden Stifte H eingelassen sind.

Diese Stifte sind, wie aus Fig. 6 ersichtlich, an den

Seiten abgeflacht und werden durch den guſseisernen, am Anker befestigten Ring E, durch den sie hindurch gehen, in ihrer Stellung

gehalten. Nachdem die Drähte K in irgend einer Form der

Wickelung den Umfang des

Ankers überschritten haben, werden ihre Enden F an den

Stiften 1 und 2 vorbei nach dem Commutator geführt, wobei, wie Fig. 6 zeigt, die Stifte

zwei benachbarte Drähte von einander trennen. Je nach der besonderen Art der

Wickelung können auch zwei oder mehr Reihen von Stiften verwendet werden.

Textabbildung Bd. 270, S. 56Eine den Industries vom 25. Mai 1888 * S. 522,

entnommene Abbildung einer solchen Maschine ist in Fig. 7 wiedergegeben; wie

ersichtlich, sind die schmiedeeisernen Magnetschenkel auf der Grund platte befestigt

und tragen an ihren oberen Enden die, den Anker umfassenden guſseisernen Polstücke.

Dieser ist, wie Fig.

5 schon erkennen läſst, von Trommelform und zwecks guter Ventilation hohl.

Eine besondere Anordnung ist hier getroffen, um dem Anker die für gleichmäſsige

Abnutzung des Commutators wünschenswerthe hin und her gehende Längsbewegung zu

gehen, welche bei den Edison-Maschinen z.B. dadurch

erzielt wird, daſs die Ankerwelle etwas Längenspielraum in ihren Lagern hat und

durch eine Spiralfeder einen Druck in ihrer Längsrichtung erfährt. Bei den

vorliegenden Maschinen ist am hinteren Ende der Welle, auſserhalb des Lagers eine

guſseiserne Scheibe aufgesetzt, zwischen ihr und dem Lager befindet sich eine

ebensolche, jedoch lose auf der Weile sitzende Scheibe, deren eine Fläche geneigt

ist. An der festen Scheibe ist, rechtwinkelig zur Ankerwelle, eine Spindel befestigt, die eine, die

einander zugekehrten Flächen der beiden Scheiben berührende, lose Rolle trägt. Der

äuſsere Durchmesser der beiden Scheiben ist etwas verschieden; gegen ihren Umfang

wird durch eine Feder eine Papierrolle gedrückt, die lose auf einem Stifte sitzt. Da

der Mittelpunkt des Ankerkernes etwas hinter den der Feldmagnete gelegt ist, so

strebt die magnetische Anziehung den Anker nach der Seite des Commutators hin zu

verschieben, wodurch ein gewisser Druck zwischen den Scheiben und der

zwischenliegenden Rolle ausgeübt wird. Da die Papierrolle durch die feste Scheibe in

Drehung versetzt wird, erhält durch sie auch die lose Scheibe eine Umdrehung, aber

mit etwas abweichender Geschwindigkeit. Die Durchmesser der beiden Scheiben sind so

gewählt, daſs die relative Bewegung der losen Scheibe gegen die feste zwei

Umdrehungen in der Minute ausmacht, so daſs der Anker und der Commutator unter den

Bürsten in dieser Zeit zweimal hin und zweimal her geht.

Die Maschine gibt 500 Ampère mit 102 Volt bei 375 Umdrehungen in der Minute; der

Widerstand des Ankers ist 0,0066 Ohm, der der Feldmagnete 6,3 Ohm.

15) R. P. Sellon, W. M. Mordey und C. E. Webber geben in ihrem Englischen Patente Nr.

16661 vom 18. December 1886 folgende Verbesserungen in der Selbstregulirung

elektro-dynamischer Stromerzeuger. In Fig. 8 bezeichnet A1 den Anker einer

Wechselstrommaschine, F ist der Feldmagnet, M und M1 sind die mit dem Stromsammler A verbundenen Hauptleitungen, von denen die Lampen T gespeist werden. In den Hauptstromkreis ist der

Widerstand R eingeschaltet, a und b bezeichnen die Hauptspulen bezieh.

die regulirenden Spulen des Feldmagnetes F. Um eine

unveränderliche Potentialdifferenz entweder an den Klemmen des Stromerzeugers oder

an irgend einem entfernten Punkte des Hauptstromkreises zu erhalten, wird der

Feldmagnet F von irgend einer geeigneten

Elektricitätsquelle B theilweise erregt. Zu einem

Theile der Hauptleiter M und M1 oder des Widerstandes R wird ein Nebenstromkreis abgezweigt, dessen Strom

durch einen Commutator und Bürsten in der bei der Regulirung und Commutirung von

Wechselstrommaschinen üblichen Art gleichgerichtet gemacht und nach einer besonderen

Spule b des Feldmagnetes F

oder in den ursprünglich erregenden Stromkreis geleitet wird. Der so erhaltene

Nebenstrom wird, um unveränderliche Potentialdifferenz zu erhalten, zur Verstärkung

des Feldmagnetes F verwendet, und da dieser Strom

proportional dem Hauptstrome ist, so kann auf diese Weise, bei geeigneten

Verhältnissen der Maschine die unveränderliche Potentialdifferenz, oder das

gewünschte Steigen oder Fallen des Potentiales erzielt werden. – Bei Arbeiten mit

unveränderlichem Strome wird dieser abgezweigte und gleichgerichtet gemachte

Nebenstrom zu einer entmagnetisirenden Wirkung benutzt.

In Fig. 9 ist

C der Commutator, F

der Feldmagnet einer Gleichstrom maschine, mit deren Bürsten der Nebenschluſs oder

der ursprünglich erregende Stromkreis a unmittelbar

verbunden ist; b ist die mit den Enden des Widerstandes

R, welcher in einen der Hauptleiter M und M1 eingeschaltet ist, verbundene

Hintereinanderschaltungs- oder regulirende Spule, die so gewickelt ist, daſs sie den

verlangten höchsten Betrag der Regulirung zu leisten vermag. Diese Anordnung

vermeidet den Aufwand für die in jeder Dynamo für deren besonderen Stromkreis

erforderliche besondere Wickelung, also die Anwendung der gemischten Wickelung.

In Fig. 10 ist

C wiederum der Commutator, F der Feldmagnet einer, die Hauptleiter M und

M1 speisenden

Gleichstrommaschine; in einen der beiden Leiter ist der Widerstand R eingeschaltet. Die Feldmagnete F werden hier mit Hilfe einer besonderen kleinen

Dynamomaschine erregt, deren Commutator mit c und deren

Magnete mit f bezeichnet sind. Der besondere Erreger

ist hier als Nebenschluſsmaschine gedacht, für welchen a1 den Nebenstromkreis bezeichnet. Die

Bürsten dieses Erregers sind unmittelbar mit den Klemmen a der erregenden Spule des Feldmagnetes F

verbunden. Das Feld f ist auſser mit der

Nebenschluſswickelung a1 noch mit einer Wickelung b versehen, welche

unmittelbar mit den Klemmen des Widerstandes R oder mit

einem dem Widerstände R entsprechenden Theile des einen

der Hauptleiter M oder M1 verbunden ist. Die Spule bildet auf

diese Weise einen Theil des von der Maschine, deren Commutator C ist, gespeisten Hauptstromkreises, und es genügt zur

Regulirung des Feldmagnetes f des besonderen Erregers

ein sehr geringer Energieaufwand seitens des durch die Hauptleiter M und M1 gehenden Stromes, während das Feld F und der Hauptstrom, oder die elektromotorische Kraft

durch eine Vermehrung des erregenden Stromes der Spule a regulirt wird.

Die Magnete f des Erregers können auch, wie Fig. 11 zeigt,

unmittelbar von der Wechselstrommaschine FA1

A magnetisirt werden, indem die Erregung von f theilweise durch einen Nebenschluſs von den

Hauptleitern oder von den Klemmen durch Vermittelung des Commutators C2 und theilweise mit

Hilfe des Commutators C durch einen Nebenschluſs von

dem Hauptstromkreise MM1, oder von dem in letzteren eingeschalteten Widerstände R bewirkt wird.

16) J. L. Clerc in Paris gibt seiner Wechselstromdynamo

(Englisches Patent Nr. 563 vom 13. Januar 1887) feststehende Feldmagnete L, zwischen welchen der aus radial auf der Achse C befestigten Elektromagneten B bestehende Anker (Fig. 12 und 13) umläuft.

Die Pole der letzteren bewegen sich dicht an den Polen der ebenfalls radial

stehenden Magnete L vorüber, welche die Form eines

breit gedehnten, parallel zur Achse C liegenden U haben.

17) Die in Fig.

14 und 15 dargestellte neue Dynamomaschine von

G. Kapp in Wimbledon, Surrey (Englisches Patent Mr.

5096 vom 5. April 1887) besitzt einen ringförmigen Anker, welcher zwischen zwei in

Fig. 15

dargestellten Reihen von sogen. Haupt- und Hilfs-Polstücken umläuft. Die beiden

Seiten H, H1 (Fig. 14) des

Ankers bestehen aus auf einen geeigneten Träger T

gewickeltem Bandeisen, dessen Lagen durch ein geeignetes Material isolirt sind; der

zwischen diesen beiden Seitenscheiben verbleibende Raum ist mit weichem Eisendrahte

W voll gewickelt; das Ganze ist mit Hilfe eines

entsprechend geformten Nabentheiles auf der Welle befestigt. Die in gewöhnlicher

Weise bewickelten Magnetkerne C und C1 sind an den

Seitentheilen Y und Y1 befestigt und tragen die nach innen gerichteten,

den Anker zum Theile umfassenden Hauptpolstücke N und

S, sowie die Hilfspolstücke N1 und S1. Wenn sich die Anker in der Richtung des in Fig. 15

gezeichneten Pfeiles dreht, so tritt jede Spule desselben zunächst unter den

Einfluſs der Hauptpole N bezieh. S und dann erst in den der Hilfspole N1 und S1, Die Bürsten müssen

so gestellt werden, daſs die durch sie kurz geschlossenen Spulen eine Stellung

zwischen den Hilfspolstücken, etwa wie durch die Linien BB und B1

B1 angedeutet,

einnehmen.

Auſserdem enthält das Patent noch den in Fig. 16 dargestellten

selbsthätigen Regulirungsapparat, durch welchen ein nahezu gleicher Strom bei

veränderlicher Umdrehungsgeschwindigkeit der Maschine durch Einschalten eines

veränderlichen äuſseren Widerstandes erhalten werden soll. Das in den

Hauptstromkreis eingeschaltete Solenoid D enthält einen

weichen Eisenkern I, der mittels einer Spiralfeder E an der Stellschraube T

aufgehängt ist. Vom anderen Ende des Kernes läuft eine Schnur aus, welche einige

Male um die in isolirenden Glaslagern P ruhende Welle

O geschlungen und mit ihrem anderen Ende an ein

Gewicht oder eine Feder F befestigt ist. Die

vorstehenden Enden R eines Commutators sind mit

verschiedenen Punkten einer in Fig. 16 nicht

dargestellten Reihe von künstlichen Widerständen verbunden. Die Welle O trägt einen Arm mit Gegengewicht G und mit der auf dem Commutator schleifenden

Contactfeder M, die, sobald die Welle O durch die Bewegung des Solenoidkernes gedreht wird,

mit irgend einer Abtheilung des Commutators Contact macht und die betreffende Anzahl

Widerstände in den Stromkreis einschaltet, der von M

aus mit Hilfe der auf der Welle O schleifenden Feder

K nach der Klemmschraube V geschlossen ist.

(Schluſs folgt.)

Tafeln