| Titel: | Die Kraftmaschinen auf der Münchener Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 60 |

| Download: | XML |

Die Kraftmaschinen auf der Münchener Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung.

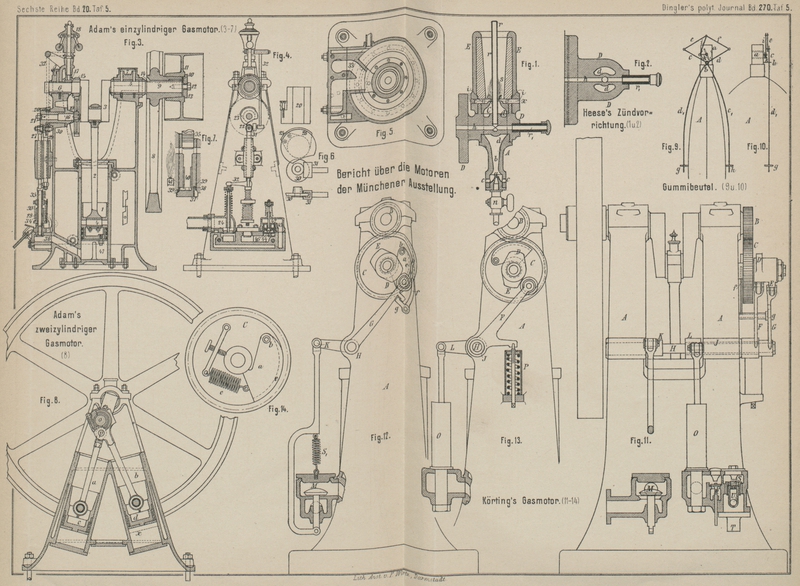

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Die Kraftmaschinen auf der Münchener Ausstellung.

Die zur Zeit in München stattfindende Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung für das

Deutsche Reich ist mit Kraftmaschinen verhältniſsmäſsig reich beschickt. Wenn auch

der neuerdings mit vollem Rechte so sehr gepflegte und so vortrefflich ausgebildete

Typus der Kesseldampfmaschinen merkwürdiger Weise in

seinen bekannteren Ausführungen gar nicht vertreten ist und der augenblicklich so

hervorragende Standpunkt dieser immer noch wichtigsten Art von Kleinkraftmaschinen

deshalb ganz und gar ungenügend betont wird, so entschädigt für diesen bedauerlichen

Ausfall die in so vollständiger Weise noch nirgends dagewesene Vorführung der Gaskraftmaschinen, Letztere Maschinenart, welche durch

die vortreffliche Ausbildung seitens der Deutzer

Gasmotorenfabrik die erste brauchbare und billige Kraftmaschine für den

Kleinbetrieb wurde und welcher es zu verdanken ist, daſs dem Kleingewerbe jetzt eine

so reiche Auswahl aller möglichen Arten von Kleinkraftmaschinen zur Verfügung steht,

ist in München durch sämmtliche, in den letzten Jahren in den deutschen

Handelsverkehr gebrachte Ausführungsarten vertreten. Bisher hat keine Ausstellung

eine so vortreffliche Gelegenheit geboten, die concurrirenden

Gaskraftmaschinensysteme neben einander im Betriebe zu beobachten, wie diese

Münchener Ausstellung. Diese Gasmaschinensammlung entschädigt wegen ihrer

Vollständigkeit nicht nur für die Mangelhaftigkeit der Ausstellung von

Kesseldampfmaschinen, sondern läſst es auch verschmerzen, daſs der neueste, fast

ebenbürtige Concurrent der Gasmaschine, die sogen. Petroleumkraftmaschine, auch durch keine der neueren Ausführungen,

namentlich nicht durch solche vertreten ist, welche Roherdöl an Stelle des bisher

ausschlieſslich benutzten Gasolins bezieh. Benzins und Naphta verwenden; es ist nur

die seitens der Deutzer Gasmotorenfabrik bereits seit

längerer Zeit gebaute Benzin-Gasmaschine (1887 266 436)

und ein nicht im Betriebe gezeigter Vergaser von Heilmann-Ducomun und Steinlen in Mülhausen vertreten. Heiſsluftmaschinen sind nicht ausgestellt; dieselben

können auch für den Handwerksbetrieb trotz der mehrfachen, anerkennenswerthen

Verbesserungen, welche in letzterer Zeit namentlich bekannt wurden, nicht mehr als

concurrenzfähig betrachtet werden.

Wasserkraftmaschinen, welche auch nur in Orten mit

billiger Lieferung von Leitungsdruckwasser, wie z.B. in München und Zürich

zweckmäſsig anwendbar erscheinen, waren in einigen Exemplaren bis zur Leistung von 1

vertreten; unter denselben war nur ein Motor von G.

Adam in München besonders bemerkenswerth, weil bei demselben durch eine

geistreiche selbsthätige Regulirung der Wasserbedarf vollständig der verlangten

Leistung angepaſst wird. Es ist unseres Wissens hier der erste Fall, in welchem mit Erfolg für

Wassersäulenmaschinen eine selbsthätige Regulirung angewendet wird.

Die Gasmaschinen.

Die Gasmaschinen waren von neun verschiedenen Firmen in zehn von einander mehr oder

weniger abweichenden Ausführungsformen ausgestellt. Bei neun dieser Formen war das

viertaktige Arbeitsverfahren angewendet, welches trotz des Nachweises, schon im J.

1862 von Beau de Rochas in einer Broschüre

vorgeschlagen worden zu sein, immer noch das sogen. Otto'sche Arbeitsverfahren genannt wird. Bei diesem Verfahren kommt auf

zwei Kurbelumdrehungen, also auf einen Kolbenhub, nur eine Kraftäuſserung, und zwar

ist das Verfahren in der Weise eingerichtet, daſs beim ersten Ausschube des Kolbens

ein entzündbares Gemisch von Luft und Gas in den Cylinder eingesaugt wird, daſs beim

Rückschube im Arbeitscylinder eine Verdichtung dieses Gemisches stattfindet, welches

beim nunmehrigen Hubwechsel entzündet wird, damit das entzündete Gemisch während des

dritten Kolbenhubes kraftäuſsernd wirken kann; der nun folgende Rückschub befördert

die verbrannten Gase zum Theile aus dem Cylinder, während ein dem stets vorhandenen

verlängerten Cylinderraume entsprechender Theil der verbrannten Gase im Cylinder

zurückbleibt, um sich gemäſs der von Otto vertretenen

Ansicht zwischen den Arbeitskolben und die beim nächsten Hube einzusaugende neue

Ladung zu legen.

Durch dieses hier skizzirte Arbeitsverfahren war es Otto, als dem ersten, gelungen, einen stoſsfrei arbeitenden Gasmotor

herzustellen. Das auf dem Verfahren seit 1876 ruhende Patentrecht ist nunmehr aber

nach langen, sehr erregt geführten Prozessen auf Grund des Nachweises der

Veröffentlichung in einer Broschüre von Beau de Rochas

verfallen, so daſs seiner Ausnutzung für concurrirende anders geartete

Maschinenconstructionen nichts mehr im Wege steht. Die Ueberzeugung, daſs dieses

Verfahren am sichersten einen ruhigen, stoſsfreien Gang für Gasmaschinen

gewährleistet, hat dazu geführt, daſs sämmtliche Gasmaschinenfabriken, mit Ausnahme

von Benz und Comp. in Mannheim, für ihre Gasmaschinen

dieses Viertakt-Verfahren anwenden. Das von letztgenannter Fabrik benutzte Verfahren

kennzeichnet sich durch Anwendung einer Explosion bezieh. einer Kraftleistung auf

nur eine Kurbelumdrehung. Da also hier auf zwei

Kolbenhübe eine Kraft Wirkung kommt, spricht man von einem

Zweitakt-Arbeitsverfahren. Die Ausbildung dieses Verfahrens wird weiter unten

besprochen.

Bei der für den Viertakt Grund legenden Deutzer

Gasmaschine wird am hinteren Cylinderende, also dort, wo durch eine Verlängerung des

Cylinders über den Kolbenhub hinaus ein sogen. todter oder Verdichtungs- und

Explosionsraum geschaffen wird, mittels eines quer zur Cylinderachse hin und her

gehenden Schiebers der Eintritt des Explosionsgemisches sowie die Zündung des letzteren

bewirkt; den Austritt der verbrannten Gase besorgt ein gesteuertes Ventil. Die

Anwendung eines Schiebers wird als Uebelstand dieses vortrefflichen Deutzer Motors hingestellt, weil die verschiedenen in

demselben vorhandenen feinen Oeffnungen und Löcher für den Durchgang von Gas und

Luft, für den Ausgleich der Uebertragungsflamme mit der Spannung im Arbeitscylinder,

für die Zündung selbst, sich im Betriebe leicht durch Schmutz versetzen und deshalb

häufig eine sorgfältige Reinigung des Schiebers bedingen. Es wird ferner gesagt,

daſs der Schieber einen verhältniſsmäſsig groſsen Arbeitsaufwand für seine Bewegung

erheische, und immerhin eine längere Zeit für die Erledigung seiner Aufgaben

brauche. Diese Gründe haben die meisten Gasmaschinenconstructeure zur Aufgebung des

Schiebers und zu dessen Ersatz durch Ventile veranlaſst, bei welchen wenigstens eine

leichtere und bequemere Regulirung möglich wird. Thatsächlich hält auſser der Deutzer Fabrik nur M.

Rille in Dresden noch an der Verwendung des Schiebers fest; alle übrigen

Fabrikanten benutzen Ventile für Ein- und Auslaſs, sowie namentlich für die Zündung.

Selbst die Deutzer Fabrik hat in diesem Jahre für sehr

kleine und sehr groſse Maschinen Ventile angewendet.

Die Deutzer Maschinen, welche als Urtypus der modernen Gasmaschinen zweifellos

angesehen werden müssen, waren liegend angeordnet. Gegen diese Aufstellung wendeten

sich besonders Gebr. Körting in Hannover und Sombart in Magdeburg, zu Gunsten einer aufrechten

bezieh. stehenden Anordnung des Cylinders. Letztere Aufstellung hat den Vortheil

eines geringeren Raumbedarfes, eines günstigeren Auffanges des Explosionsschubes,

sowie einer gleichmäſsigeren Beanspruchung des Cylinders durch den Kolben; sie

gestattet ferner eine zweckmäſsigere Vertheilung der Steuerungsorgane. Als Nachtheil

steht wenigstens für gröſsere Maschinen die Anordnung der Kurbelwelle mit dem

Schwungrade über dem Cylinder entgegen. Jedenfalls

werden jetzt allgemein auch seitens der Deutzer Fabrik

die Gasmaschinen bis zu etwa 4 in stehender Anordnung gebaut. Die meisten

Firmen behalten aber auch die stehende Aufstellung für groſse Gasmaschinen bei. So

zeigt die Münchener Ausstellung eine stehende Zwillingsmaschine von Adam in München mit einer Leistung von 25 .

Für die Zündung des Gemenges im Arbeitscylinder sind

jetzt sämmtliche überhaupt je in Vorschlag gebrachten Anordnungen in Gebrauch. Die

mit dem Deutzer Motor eingeführte Schieberzündung

verliert immer mehr und mehr zu Gunsten der sicherer wirkenden Ventilzündung, deren

Ausführungsformen sich mehr oder weniger auf die Körting sehe Zündung stützen. Die meisten Maschinen haben eine

Ventilzündung. Neben der Flammenzündung tritt neuerdings die Zündung mittels sogen.

Glühkörper sehr in den Vordergrund; auch die Deutzer

Fabrik wendet dieselbe in einer interessanten Weise an. Auch die für

Gasmaschinen älteste

Zündung, nämlich die elektrische, findet häufige Anwendung, und zwar wird jetzt die

Benutzung dynamo-elektrischer Zündfunken der Batteriezündung anscheinend

vorgezogen.

Der Regulirung, als einem der wichtigsten Momente im

Gasmaschinenbetriebe, wird jetzt mit Recht ein besonderes Augenmerk zugewendet. Am

verbreitetsten ist die Regulirung nach dem Vorbilde des Deutzer Motors durch Ausfall von Explosionen. Die Regulirung durch

Veränderung der Zusammensetzung des Gemisches wird versucht und angewendet,

erscheint aber wegen der unvermeidlichen Gasverluste durch Ausstoſs einer nicht mehr

entzündbaren Ladung unvortheilhaft. Die Regelung der Menge des gleichmäſsig

zusammengesetzten Gemisches erscheint zwar am zweckmäſsigsten, wird aber

merkwürdiger Weise wenig angewendet.

In München werden 27 Gasmaschinen nach den erwähnten zehn Ausführungsformen von neun

Ausstellern gezeigt. Die Maschinen hatten eine Gesammtleistung von 103 , und

zwar vertheilt sich diese Gesammtleistung auf Maschinen von ⅛ bis auf

Maschinen von 25 ; es sind somit wohl die gröſsten wie die kleinsten bisher

ausgeführten Maschinen vorhanden.

Von der Deutzer Gasmotorenfabrik sind liegende und

stehende Maschinen ausgestellt. Die liegenden Maschinen entsprechen der bekannten

Ausführung (1878 228 * 201), so daſs von einer weiteren

Beschreibung abgesehen werden kann. Bemerkenswerth ist die zum Betriebe des

Triebwerkes ausgestellte 25 -Gasmaschine., welche aus zwei einzelnen, auf

derselben Grundplatte liegenden Gasmaschinen zusammengesetzt ist. Die neben einander

auf gleichem Fundamente liegenden Maschinen sind an eine Kurbelwelle gekuppelt. Die

beiden Kurbeln sind nicht versetzt, vielmehr fallen ihre Mittellinien zusammen. Die

Arbeitsweise ist in beiden Cylindern so eingerichtet, daſs die Kraftwirkung in einem

Cylinder mit der Saugeperiode im anderen Cylinder zusammenfällt, also auf jede

Kurbelumdrehung eine Kraftäuſserung kommt. Auf der Kurbelwelle sitzen zwei schwere

Schwungräder.

Eine höchst interessante Neuheit brachte diese Fabrik mit ihren kleinen Gasmaschinen

stehender Anordnung, bei welchen die Fabrik auch Ventilsteuerung anwendet. Da die

bezüglichen Patentverhandlungen noch schweben, soll von einer ausführlichen

Beschreibung dieser Motoren zunächst abgesehen werden. Es sei kurz gesagt, daſs die

Maschinen in denkbar einfachster Art angeordnet sind, doch auſserordentlich genau

reguliren und völlig geräuschlos arbeiten. Der Pendelregulator ist mit dem zur

Steuerung des Auslaſsventiles für die verbrannten Gase benutzten Gestänge verbunden

und wirkt auf das Einlaſsventil, welches bei normalem Gange des Motors durch einen

am Pendelregulator sitzenden Haken geöffnet wird, andererseits bei zu schnellem

Gange uneröffnet bleibt.

Auſser der Benutzung einer Ventilsteuerung ist ferner die Anwendung einer

Glühzündung charakteristisch; die in bekannter Weise glühend erhaltene Zündröhre

wird aber nicht, wie bisher üblich, während der Sauge- und Verdichtungsperiode vom

Cylinderinneren abgeschlossen, sondern bleibt in ständiger Verbindung mit dem

Cylinder, so daſs eine unmittelbare Hineindrängung der verdichteten Ladung in die

Zündröhre nach Daimler'schem Vorbilde (1884 254 * 410) stattfindet. Diese Maschinen sind nur für sehr

kleine Kraftäuſserungen bestimmt und in Gröſsen von ¼ und ⅛

ausgestellt.

Die benutzte Zündvorrichtung ist an Th. Heese in Berlin

(* D. R. P. Kl. 46 Nr. 41856 vom 17. Juni 1887) patentirt. Dieselbe ist eine sogen.

Glühzündung, bei welcher sich das explosible Gasgemenge an glühend erhaltenen

Wandungen entzündet.

Es wird bezweckt, eine sichere Zündung des Gasgemenges herbeizuführen, sowie das

glühende Rohr gegen Verbrennen möglichst zu schützen. Dies wird erreicht durch

Anwendung eines rohrförmig gestalteten Bunsen-Brenners,

der das zu erhitzende Zündrohr concentrisch umschlieſst und dadurch nicht nur eine

sehr vollkommene und stetig bleibende Erhitzung desselben herbeiführt, sondern auch

in Folge der vollständigen Umhüllung des Rohres durch die reducirend wirkende Bunsen-Flamme dasselbe vor Oxydation schützt.

Das senkrecht stehende Zündrohr r (Fig. 1 und 2) ist durch den Zündkanal

h einerseits mit dem Cylinderraume, andererseits

mit einem Gasraume r1

verbunden. Dieser hinter der Zündrohrmündung befindliche Gasraum r1 ist für die schnelle

und sichere Zündung von groſser Wichtigkeit, da er erstens die verbrannten

Gasrückstände aufnimmt und zweitens ein Vorschlagen der Zündflamme in den

Arbeitscylinder herbeiführt, wie aus Nachfolgendem ersichtlich ist:

Das verdichtete, aus dem Arbeitscylinder tretende Gasgemisch, welches entzündet

werden soll, drückt zuerst die verbrannten Gasrückstände in h zurück und tritt dann gleichzeitig in r und

r1 ein. In r entzündet sich das Gasgemisch an den heiſsen Wänden,

und diese Entzündung wird sich bis zur Vereinigung der Rohre r und h fortsetzen. Von diesem Augenblicke

aber pflanzt sich die Entzündung nach zwei Seiten, nach h und nach r1, hin fort, da nach r1 gleichfalls entzündbares Gemisch getreten ist.

Der Gasbrenner besteht im Wesentlichen aus dem Ansatze D, dem Injector A, dem Ringe C, dem Zündrohre r und dem

Kamine E. Der Ansatz D ist

mit dem Arbeitscylinder der Maschine verbunden und mit zwei Bohrungen versehen,

wovon die eine h im Augenblicke der Zündung durch einen

Schieber oder sonst eine geeignete Vorrichtung mit dem Inneren des Cylinders B in Verbindung gebracht wird. Die andere Bohrung trägt

das senkrechte Zündrohr r. Der Injector A ist unten an dem Ansätze D befestigt und erweitert sich nach oben zu dem Raume d.Dieser Raum d ist durch den

Ring C nach oben verjüngt. Der Ring C, welcher aus Eisen oder sonst einem Metalle

hergestellt ist, umschlieſst das Zündrohr r

concentrisch und bildet mit diesem den runden Brennerschlitz ee, aus welchem das Gas austritt, um zu verbrennen. Der mit Chamotte

ausgefütterte Kamin E ist mit den seitlichen

Luftzuführungslöchern i versehen.

Die Wirkungsweise des Brenners ist folgende: Das Gas wird durch den Hahn n zugelassen und strömt unter Druck aus der kleinen

Oeffnung der Düse a aus, wodurch Luft durch die

seitlichen Löcher cc angesaugt wird. Gas und Luft

werden beim Durchströmen der nach oben conisch erweiterten Düse b innig gemischt, gelangen in den Raum d, um schlieſslich aus dem runden Brennerschlitze ee auszutreten und zu verbrennen. Der Brennerschlitz

ee ist so eng bemessen, daſs ein Rückschlagen der

Flamme in den Raum d vermieden wird. In Folge der

eigenthümlichen Anordnung des Brennerschlitzes umspült die Flamme s das Zündrohr r

unmittelbar, wodurch bei verhältniſsmäſsig kleiner Flamme eine genügende Erhitzung

des Zündrohres stattfindet. Durch die Löcher cc wird

nur so viel Luft eingeführt, als zur Erzielung einer kräftigen Verbrennung

nothwendig ist. In Folge dessen hat die Flamme s an der

Stelle, wo sie das Zündrohr r umspült, eine reducirende

Wirkung, wodurch einer Oxydation der äuſseren glühenden Zündrohrfläche vorgebeugt

und eine rasche Zerstörung des Rohres verhütet wird.

Die Löcher i bezwecken eine genügende Luftzufuhr, um

eine vollkommene Verbrennung der Flamme s zu erzielen.

Der hier etwa eintretende Luftüberschuſs gelangt jedoch nur zum äuſseren Umfange der

Flamme s und berührt nicht den glühenden Theil des

Zündrohres, er kann also auf die Oberfläche desselben eine oxydirende Wirkung nicht

ausüben. Das Rohr r1

ist an dem Ansätze D so befestigt, daſs es die

Fortsetzung des Kanales h bildet, und hat den Zweck der

sicheren Zündung; es nimmt ferner die etwa aus dem Cylinder eintretenden Schmutz-

und Schmiertheilchen auf, wenn durch den Schieber oder sonst eine geeignete

Vorrichtung das comprimirte Gasgemisch im Momente der Zündung in den Kanal h eingelassen wird. Wenn man den am Rohre r1 angebrachten

Pfropfen wegnimmt, so kann dieses sowohl als auch der Kanal h leicht gereinigt werden.

Bei den in München ausgestellten Motoren fehlt der Pfropfen am Rohre r1; letzteres ist

vielmehr völlig geschlossen und gleicht somit vollständig den üblichen

Zündrohren.

Die Ausstellung der Münchener Maschinenbau-Gesellschaft,

bestehend in einer Anzahl Ventilgasmaschinen von ½ bis zu 25 ,

schloſs sich der Deutzer Ausstellung ebenbürtig an. Wir finden in diesen

Gasmaschinen, welche nach Patenten und Constructionen von Gerh. Adam in München gebaut werden, eine äuſserst sinnreiche Anwendung

von Ventilsteuerung für stehende Gasmaschinen. Die ausgestellten Maschinen arbeiten durchweg sehr

ruhig und zeichnen sich durch ihre äuſsere Gestaltung und die Anordnung der

Steuertheile sehr vortheilhaft aus.

Wir wollen zunächst in die Beschreibung der eincylindrigen stehenden Motoren dieses

Constructeurs eingehen, welche in Gröſsen bis zu 4 vorgeführt waren.

Darunter war ein Motor von 1 beachtenswerth, welcher in Verbindung mit

einer Wasserkolbenpumpe dargestellt war. Motor und Pumpe standen auf derselben

Grundplatte und waren durch ein Zahnrädergetriebe derart gekuppelt, daſs die

Gasmaschine sehr rasch umlaufen konnte, während die Hubzahl der Pumpe sich in

mäſsigen Grenzen hielt.

Der Motor ist stehend angeordnet und arbeitet mit einem Kolben im Viertakte; wie Fig. 3 im

Längsschnitte zeigt, besitzt die Maschine einen Cylinder, in dem ein langer mit

Dichtungsringen versehener Kolben 1 sorgfältig

eingepaſst ist. Derselbe ist durch die Schubstange 2

mit der gekröpften Welle 3 direkt verbunden. Das

Schubstangenlager 4 ist verstellbar, und zwar von der

Seite, wo dasselbe am wenigsten Druck auszuhalten hat. Die Kurbelachse aus bestem

Stahle ruht in sehr breiten Lagern 5 und 6. Das Schwungrad ist möglichst nahe am Lager 5 durch einen Keil festgekeilt. Die ungewöhnlich lange

Schwungradnabe 10 ist etwas kegelförmig gedreht, so

daſs die Riemenscheibe 11 einfach ohne Keil

aufgeschoben und mit der Schraube 12 und Scheibe 13 angezogen werden kann. Die Scheibe preſst dann gegen

den Kegel und dieser gegen den Bund 14 der Achse,

wodurch die ganze Befestigung sehr solid und dauerhaft wird. Auf der anderen Seite

der Achse sitzt ein Stirnrad 15 zum Antriebe der

Steuerwelle und an demselben gleichzeitig ein Kegelrad 47 zum Antriebe des Regulators. Der Regulator macht doppelt so viel

Umdrehungen als die Kurbelwelle 3, und die Steuerachse

16 halb so viele als die Kurbelachse. (Kurbelwelle

180, Regulator 360, Steuerwelle 90.) Die Steuerachse 16

läuft in einer an den Ständer angeschraubten Guſshülse 19. Die Curvenscheibe 20 ist auf der Achse

durch Stifte befestigt, so daſs letztere in der Guſshülse 49 drehbar ist; dagegen ist die Verlängerung der Curvenscheibe (von

gröſserem Querschnitte) in der Bohrung des Ständers drehbar, wodurch eine gröſsere

Gleitfläche mit verminderter Abnutzung erreicht wird. Auf der Curvenscheibe 20 befindet sich eine Curve 22 (Fig.

4) zur Steuerung des Zündventiles und zwei Stufen 23 (Fig.

3 und 4) zur Steuerung des Auspuffventiles 24. Die

kurze Stufe 25 (Fig. 6) wirkt, wenn der

Motor mit voller Kraft arbeitet, die längere Stufe 26,

wenn weniger Kraft verlangt wird.

Mittels der Steuerstangen, welche in langen Lagern geführt werden, wird die Steuerung

des Zündventiles (Stange 27) und mittels der Stange 29 die des Auspuffventiles bewirkt. Die Rolle 30 an der Steuerstange 29

ist verschiebbar auf dem Zapfen angebracht und durch den Schleifbacken 31 und den Winkelhebel 32

mit dem Regulator 18 in Verbindung. Am unteren Ende der

Steuerstange 29 ist ein Querstück 32 (Fig. 4) angeschraubt,

welches die Bewegung von Steuerstange zum Auspuffventile überträgt.

Das Auspuffventil ist von verhältniſsmäſsig groſsem Querschnitte, auch die

Austrittskanäle 33 (Fig. 5) sind groſs. Der

Constructeur hat sein Augenmerk darauf gerichtet, daſs die verbrauchten Gase, wenn

der Motor mit weniger Kraft als normal arbeitet, möglichst leicht in den Cylinder

ein- und austreten können, da bekannter Weise zum Mischen der Gase mit der Luft

Kraft gebraucht wird, um ein inniges Gasgemenge in den Cylinder zu bringen. Es ist

0,1 bis 0at,2 Druck erforderlich, um ein kräftiges

und innig gemischtes Gas herzustellen. Man kann im Cylinder durch schwach gemischtes

Gas bei der Verbrennung einen Druck von 4at

erreichen und bei stark gemischtem Gase einen solchen von 10 bis 15at. Je höher der Druck im Cylinder, desto

vollkommener ist die Verbrennung und desto günstiger ist der Verbrauch an Gas.

Das guſseiserne Zündventil 28 ist hohl und gleitet in

dem guſseisernen Gehäuse 34 auf und ab. Unten am

Zündventile (Fig.

7) ist die zur Regulirung bezieh. Speisung der Zündflamme erforderliche

Einrichtung zur Hervorbringung einer von gespanntem Gase herrührenden Zündflamme. In

dem hohlen Ventile gleitet der Stempel 35, bewegt durch

die Steuerstange 27 und Curve 22. Er schlieſst beim Niedergange das hohle Ventil 28 durch den Stempel 35 erst oben ab und

drückt es dann nieder. Das Ventil wird durch eine Feder 30 gegen einen Sitz gedrückt. Während der Arbeit strömt vom Gehäuse bei

Pressung des Gasgemisches durch das kleine Loch 37 nach

der Nuthe 38 brennbares Gas. Dieses Gas umstreicht die

Ventilnuthe 38 und tritt aus den flachen Löchern 39 in den Hohlraum 40 des

Ventiles, wo das Gas sich an der stets brennenden Flamme 41 entzündet, ohne daſs die Entzündung im Cylinder stattfinden kann. Der

Flamme im Hohlraume des Ventiles wird so lange Nahrung zugeführt, bis der Stempel

35 den Hohlraum 40

oben abschlieſst, in welchem die Flamme eingeschlossen ist und sofort das

eigentliche Ventil niederdrückt, wodurch die Kanäle 39

des Ventiles in Verbindung mit dem gepreſsten Gase der Kammer 36 in Berührung kommen, und sich sicher entzünden und

so die ganze Ladung zur Verbrennung gelangt. Das Ventil mit Stempel bleibt

niedergedrückt bezieh. geschlossen, während der Verbrennungsperiode sowohl, als auch

während der Auspuff- und Einsaugperiode.

Das Einsaugventil ist, wie aus Fig. 4 ersichtlich ist,

selbsthätig. Es saugt durch die Aufwärtsbewegung des Kolbens 1 ein und mischt nur dann, wenn der Motor Betriebsgas braucht. Im anderen

Falle bleibt es geschlossen, und werden durch das vom Regulator geöffnete

Auspuffventil Verbrennungsproducte in den Cylinder zurückgesaugt.

Um das Gas sowohl in einem bestimmten Mischungsverhältnisse herzustellen, als auch dasselbe

recht innig zu mischen, steht die Bohrung 42 für Luft

in einem bestimmten Verhältnisse zu der Bohrung 45 für

Gas; der kleine Kegel 45 des Ventiles dient dazu, dem

Leuchtgase zunächst eine führende Richtung nach dem Ventilsitze 46 zu geben. An und für sich ist die Strömung des Gases

schon nach dieser Richtung. Die Luft, welche bei 42

eintritt, wird zu dem Gase gesaugt; beide mischen sich innig an dem Spielraume

zwischen dem Ventile 44 und dessen Sitze 46. Wie aus Fig. 4 ersichtlich, sind

alle drei Ventile sehr bequem angeordnet. Dieselben sind drehbar, auch während des

Betriebes, wodurch dieselben dauernd und zuverlässig arbeiten.

Die Inbetriebsetzung geschieht folgendermaſsen:

Durch Umdrehen des Schwungrades hebt sich der Kolben und saugt durch das Mischventil

Luft und Gas in den Cylinder ein auf der ganzen Hublänge des Kolbens. Durch weiteres

Umdrehen, also beim Zurückgange des Kolbens wird das in den Cylinder eingesaugte

Gemisch zusammengepreſst und die Zündflamme im Zündventile gebildet. Im unteren

todten Punkte schlieſst der Stempel den Hohlraum im Zündventile oben ab und macht

die untere Oeffnung auf, wodurch das im Verdichtungsraume 47 eingeschlossene Gasgemenge verbrennt. Es entsteht im Cylinder ein Druck

von etwa 10at, der den Kolben in die Höhe schiebt,

wodurch sich die Maschine in Bewegung setzt bis zur vorgeschriebenen Umlaufszahl.

Will die Maschine schneller gehen, so hebt sich der Regulator und verschiebt die

Rolle 30, wodurch dem Motor kein Betriebsgas mehr

zugeführt wird, bis die Schwungradachse wieder die normale Umlaufszahl erreicht.

Auf der Karlsruher Ausstellung für Handwerkstechnik hatte die Prüfung eines solchen

Motors von 4 folgende Ergebnisse:

Zeitdauer desVersuches

inMinuten

Leistung

inPferdestärkeneffectiv

Gasverbrauch

Gasverbrauchder Zünd-kammer

in1 Stunde in cbm

MittlereTourenzahlin 1

Minute

in 1 Stunde incbm

in 1 Stunde undPferdekr. in cbm

34 Minuten16 Secunden

4,473

3,957

0,885

0,0245

167,86

Danach übersteigt die Leistungsfähigkeit der Maschine die vom Aussteller angegebene

um nahezu ½ , bei einem Gasverbrauche bei voller Leistung von rund 0cbm,9 für 1 und Stunde. Der

Wasserverbrauch für Kühlung war gering und betrug bei einer Temperatur von 13° C.

für das zuflieſsende und 60° C. für das abflieſsende Wasser im Mittel etwa 31l für 1 Stunde und 1 .

Wesentlich dieselben Eigenthümlichkeiten der beschriebenen Maschine finden sich an

dem interessantesten Motor der Ausstellung, dem Zwillingsmotor von 25 ,

dessen Cylinder, schräg nach oben gegen einander gestellt, an dieselbe Kurbel

angreifen und so gestellt sind, daſs ihre Mittellinien in den Mittelpunkt der

Kurbelachse fallen. Fig. 8 läſst einen Längenschnitt durch beide Cylinder erkennen. Es ist ersichtlich, wie die

Kolbenstangen beider Cylinder an die Kurbel gekuppelt sind. Während die Kolbenstange

des Kolbens d unmittelbar mittels des üblichen

Pleuelkopfes den Kurbelzapfen o umschlieſst, ist die

Stange des zweiten Arbeitskolbens c an den Pleuelkopf

mittels eines besonderen Zapfens p angelenkt. Ganz

besonderes Augenmerk richtet der Constructeur auf möglichste Herabsetzung der

Entfernung y zwischen beiden Zapfen o und p. In der durch

unsere Zeichnung dargestellten, der Wirklichkeit entsprechenden Ausführung ist knapp

so viel Fleisch geblieben, um die Futter anzubringen.

Mit dieser eigenartigen Anordnung der Kolben, welche von der bisher angewendeten

Kuppelung von Zwillingsmaschinen vollständig abweicht, ist nun auch eine wesentliche

Aenderung in der Arbeitsweise der Maschine eingetreten, weil in Folge der auſser der

Mittellinie liegenden beiden Zapfen eine ungleiche Bewegung der beiden Arbeitskolben

eintreten muſs. Es können nämlich nicht beide Kolben gleichzeitig im Todtpunkte

stehen., vielmehr muſs einer dem anderen stets um ein Geringes voreilen. Wenn Kolben

c des Cylinders a im

Todtpunkte steht, ist Kolben d des Cylinders b bereits aus der punktirt eingezeichneten

Todtpunktlinie x in die gezeichnete Lage nach oben

vorgeeilt. Die Arbeit theilt sich bei beiden Cylindern so ein, daſs abwechselnd die

Explosion in beiden Cylindern stattfindet, so daſs also auf jede Umdrehung der

Kurbel eine Kraftäuſserung kommt.

Im Allgemeinen ist der Zwilling genau so gebaut wie der oben beschriebene

eincylindrige Motor, nur mit dem Unterschiede, daſs alle Theile doppelt angeordnet

sind.

Der beschriebene 25 -Zwilling arbeitete zum Betriebe des Triebwerkes ständig.

Derselbe lieſs beim Einrücken der an das Triebwerk angeschlossenen schweren

Holzbearbeitungsmaschinen für kurze Zeit nur ein Nachbleiben der üblichen

Umlaufszahl, also eine geringe Verlangsamung erkennen; im Allgemeinen muſs seine

vortreffliche Regulirung mit Hilfe der Stufendaumen anerkannt werden. Der Motor soll

für 1 Stunde und 1 etwa 0cbm,7 Gas

verbrauchen.

Für diese Adam'schen Motoren war an den in die

Gaszuleitung eingeschalteten Gummibeuteln eine besondere Ventilanordnung von E. Schrabetz in Wien (* D. R. P. Nr. 42996 vom 23.

September 1887) angeordnet, welche in Fig. 9 und 10 dargestellt ist.

Zweck der Einrichtung ist die Beseitigung der durch den unregelmäſsigen Gasverbrauch

der Gasmotoren auf die benachbarten Beleuchtungsanlagen ausgeübten nachtheiligen

Wirkungen. Das Ventil wird vor dem Beutel, im Allgemeinen an der Stelle des

Gaseintrittes in denselben, eingeschaltet, und dessen Durchgangsöffnung von den

beiden mehr oder minder aufgeblähten Beutelwänden derart in Abhängigkeit gebracht,

daſs der Beutel während des Ganges des Motors stets in einem mäſsig schlaffen Zustande

erhalten wird. In den Organen, welche diese Einwirkung auf das Ventil vermitteln,

wird ein todter Gang vorgesehen, um nicht nur für das Ventil die Einwirkung der

regelmäſsigen Pulsationen des Beutels ganz, als auch zu oftmalige Bewegungen

desselben in Folge der Regulirung des Motors (durch das Ausbleiben von Füllungen) zu

beheben. Diesen todten Gang kann man an irgend einer Stelle des Mechanismus

einfügen, am besten aber an der Angriffsstelle der Beutelwände, um die Bewegung

dieses Mechanismus nur auf die eigentliche Regulirung des Ventiles zu beschränken

und während des normalen Ganges nicht die Massen desselben mitspielen zu lassen.

Wenn die Beutelwände sich nicht immer gleichförmig aufblähen und auch auf beiden

Seiten zweckmäſsig ein gleicher Widerstand ausgeübt werden soll, so kann das Ventil

entweder zweitheilig sein und jeder Theil von einer Seite bedient werden, oder

besser, die Uebertragung von beiden Seiten wird in einen solchen Zusammenhang

gebracht, daſs sich ihre Wirkungen auf das einfache Ventil ergänzen, eventuell

compensiren. Es kann also die Wirkung der einen Seite des Beutels selbst Null oder

negativ sein gegenüber der Wirkung der anderen Seite.

A ist der Beutel, a das

Ventil, b eine feste Achse an demselben; cc1 und dd1 sind Doppelhebel,

um b drehbar, deren Enden in Ringe oder viereckige

Rahmen g und h eingreifen,

welche an den Beutelwänden befestigt sind und in welchen Ringen die Doppelhebel das

vorerwähnte todte Spiel haben, e und f sind Gelenke, welche die durch g und h ausgeübte Wirkung

vereinigt auf die Stange i übertragen, von welcher

mittels des Gelenkes k die Achse des Ventiles bewegt

wird.

In einigen Abänderungen ist als Ventil eine Drosselklappe gewählt, obwohl dem Wesen

nach jede bekannte Ventileinrichtung angewendet werden kann.

Die Gasmotoren der Firma Gebrüder Körting in Hannover

waren die ersten Concurrenten der Otto'schen

Gasmaschinen} sie waren auch die ersten stehenden Gasmaschinen, welche nach dem

Viertakte arbeiteten. Die vortreffliche Wirkung der Körting'schen Motoren brachte den ersten Umschwung im Baue der Gasmotoren

hervor, welche man zunächst nur in liegender Anordnung für stoſsfreie Arbeit passend

glaubte. Diese Motoren zeigten auch die erste brauchbare Ventilzündung, welche mit

verdichtetem Gemenge aus dem Arbeitscylinder gespeist wurde; diese Zündung, welche

bereits 1885 256 * 201 beschrieben wurde, ist förmlich

Schule machend gewesen. Die meisten bisher bekannten Ventilzündungen lehnen sich

mehr oder minder an die Körting'sche Construction.

Seit Anfang dieses Jahres baute die genannte Firma ihre Motoren mit wesentlich

vervollkommneter Steuerung. Zwei solche neuartige Motoren von je 3 sind auf

der Ausstellung vertreten. Die interessanten, hier gezeigten Neuheiten beruhen auf

dem Patente der Firma

C. Pieper in Berlin (* D. R. P. Kl. 46 Nr. 42600 vom

31. August 1887), welches nunmehr unter Bezug auf die Fig. 11 bis 14 beschrieben

werden soll.

Das Maschinengestell A umhüllt den Arbeitscylinder. Von

zwei in einander greifenden Zahnrädern B und C befindet sich das kleinere B auf der Hauptwelle, während C, das

Steuerrad, welches mit der doppelten Anzahl von Zähnen versehen ist, sich lose auf

einem Zapfen dreht. Fest zusammenhängend mit dem Rade C

sind zwei Daumen D und E

vorgesehen, welche bewegend auf Hebel F und G einwirken. Diese Hebel sitzen auf zwei Achsen J und H1, von denen J hohl ist

und concentrisch von der Achse H durchsetzt wird, so

daſs beide Achsen eine gemeinsame Mittellinie haben, aber in ihrer Drehbewegung

völlig unabhängig von einander sind. Auf der hohlen Achse J ist ein zweiter Hebel L befestigt, und auf

der Mittelachse H ein zweiter Hebel K. Zwei Federn S1 und P wirken dem

Drucke der Daumen E und D

entgegen, derart, daſs die Hebel sowohl der ansteigenden wie auch der abfallenden

Linie der Daumen bei ihrer Bewegung folgen müssen.

Der Hebel L mit Achse J,

Hebel F, Daumen D und

Feder P dient zur Bewegung des Zündmechanismus O: der Hebel K mit Achse

5, Hebel G, Daumen E und

Feder S1 dagegen dient

zur Bewegung des Auslaſsventiles M. R ist ein

selbsthätiges Rückschlagventil, S ein selbsthätiges

Mischventil für Gas und Luft. Beide Ventile öffnen sich und lassen brennbares

Gemisch eintreten, wenn der Kolben ansaugt, und sie schlieſsen sich, sobald die

Saugwirkung vorüber ist, und verhindern den Rücktritt des Gemisches. Bei T erfolgt der Gaseintritt und bei U der Lufteintritt in das Mischventil.

In Verbindung bezieh. Wechselwirkung mit dem Rade C

steht noch die Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit der Maschine vermöge der

Fliehkraft einer an C schwingbar aufgehängten Masse.

Die Regulirvorrichtung wirkt auf eine Klinke g in der

Weise, daſs bei raschgehender Maschine diese Klinke den Hebel G in der ihm von der steigenden Linie des Daumens E gegebenen Stellung festhält, dergestalt, daſs das

Auslaſsventil M geöffnet bleibt, so lange, bis die

Theile der Regulirvorrichtung wieder in solche Lage zurückgekehrt sind, daſs die

Klinke g die Fangnase des Hebels G wieder freigegeben hat. Die durch die Fliehkraft

hervorgebrachte Bewegung der aufgehängten Masse erfolgt in einer zur Drehachse

winkelrechten Ebene, und die Bewegung in dieser Ebene wird unmittelbar benutzt zur

Beeinflussung der Stellung der Klinke g.

Die Einrichtung hierfür ist die folgende: Eine Masse a

ist drehbar an dem Zapfen b aufgehängt. Der Zapfen b steht parallel mit der Drehachse des Rades C und kann am einfachsten in dem Körper dieses Rades

selbst befestigt werden. Eine Feder c drückt das

Gewicht a immer der Mitte zu; diese Feder kann je nach

Bedürfniſs mehr oder weniger gespannt werden. Die Masse a schwankt bei

einer Drehung des Rades je nach der Lage des Schwerpunktes zum Drehpunkte periodisch

um den letzteren, jedoch so, daſs in der gleichen Stellung des Rades C die Lage der Masse a

auch immer wieder die gleiche ist, vorausgesetzt, die Geschwindigkeit der Drehung

bleibt die gleiche. Aendert sich diese aber und ändert sich damit die Fliehkraft der

Masse, so wird in gleicher Stellung des Rades C die

Stellung der Masse a auch eine andere werden, und zwar

rückt der Schwerpunkt derselben um so mehr nach auſsen, je gröſser die

Geschwindigkeit ist, wobei die Feder, welche die freie Bewegung der Masse hindert,

mehr und mehr gespannt wird.

An der Auſsenseite der Schwungmasse a befindet sich eine

Schleifkante e, gegen welche sich das Ende des Hebels

f legt, der sich, mit der Klinke g verbunden, um einen fest stehenden Zapfen dreht.

Sobald die Fliehkraft der Masse a so groſs wird, daſs

sie den Widerstand der Feder c überwindet, rückt die

Schleif kante e mehr nach auſsen, und wenn sie an dem

Ende des Hebels f vorüberstreicht, drückt sie denselben

zur Seite und bringt die Klinke g in eine solche Lage,

daſs sie den Rückgang des Hebels G hindert, so daſs das

Auslaſsventil geöffnet bleibt. Wird die Geschwindigkeit der Maschine in der Folge

wieder geringer, so rückt die Schleif kante e wieder

nach innen, der Hebel f folgt ihr und mit diesem ändert

die Klinke g ihre Stellung so, daſs sie den Hebel G nicht mehr zurückhält, sondern seiner Bewegung freies

Spiel läſst. Das Auslaſsventil schlieſst sich dann periodisch wieder, und die

Maschine arbeitet mit Vollleistung. Die Lage der Schleifkante e im Verhältnisse zur Kolbenstellung muſs eine

derartige sein, daſs, wenn der Daumen E den Hebel G in die äuſserste Stellung gebracht hat, die Klinke

g also auf jeden Fall frei ist, die Schleif kante

e sich gerade gegenüber dem Hebelende f befindet und so lange den Hebel f und mit ihm die Klinke g

in der der Geschwindigkeit entsprechenden Lage erhält, bis der Daumen E dem Hebel G den Rückgang

gestattet, der dann entweder vor sich geht, falls die Klinke g auſser dem Bereiche des Hebels G ist, oder

verhindert wird, falls die Klinke sich in dem Bereiche der Bewegung des Hebels G befindet.

Um die periodischen Schwankungen der Schwungmasse a zu

vermeiden, können deren zwei symmetrisch gegen die Drehachse angeordnet und mittels

Lenkstangen durch einen doppelarmigen, um die Achse drehbaren Hebel verbunden

werden, dadurch gleichen die Gewichte sich vollkommen aus, während die Fliehkraft

gemeinsam wirkt. Die Schleifkante ist jedoch nur in Verbindung mit der einen der

Massen nothwendig.

Einen beachtenswerthen Schritt in der Regulirung von Gasmaschinen haben wir in der

Einwirkung des Regulators auf das Auslaſsventil zu erblicken. Die bezügliche

Einrichtung, welche an die Firma C. Pieperin Berlin (* D. R. P. Kl. 46 Nr.

40806 vom 25. März 1887) patentirt ist, wird auſser von Gebrüder Körting in wenig verschiedener Form von G. Adam bei dessen vorbeschriebenen Maschinen angewendet.

Die Regulirung erfolgt dadurch, daſs bei zu raschem Gange der Maschine die

Auslaſsöffnung für die Verbrennungsgase durch den Regulator ganz offen gehalten

wird, so daſs der Kolben diese Gase hin und her schiebt, nicht aber brennbares

Gasgemisch ansaugt. Das Auslaſsventil wird mit dem Einlaſsventile für brennbares

Gasgemisch derart in Verbindung gesetzt, daſs, wenn ersteres geöffnet ist, das

Einlaſsventil geschlossen gehalten und somit der Eintritt von Gasgemisch verhindert

wird, bei geschlossenem Auslaſsventile dagegen das Einlaſsventil frei spielen

kann.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln