| Titel: | Kreutzberger's Nasenbolzen-Fräsmaschine. |

| Autor: | Pregél |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 73 |

| Download: | XML |

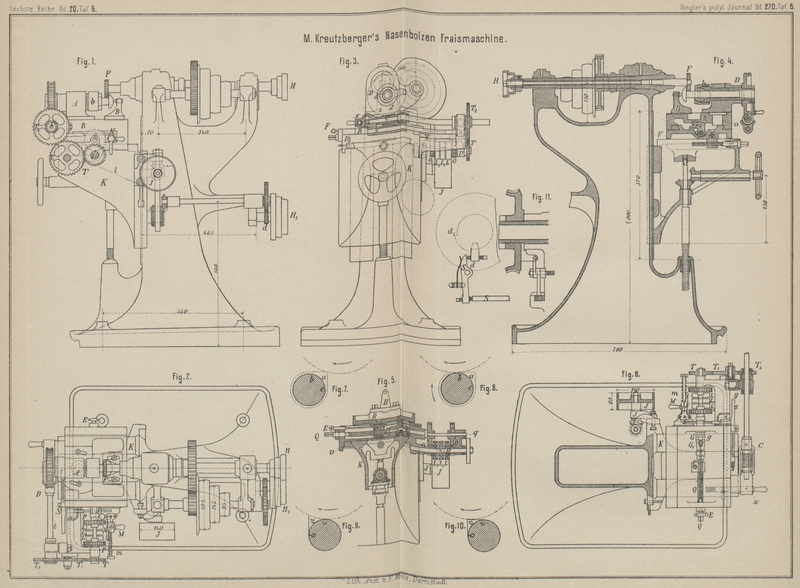

Kreutzberger's Nasenbolzen-Fräsmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

6.

Kreutzberger's Nasenbolzen-Fräsmaschine.

Eine sinnreiche Maschine, mit welcher die Nasentheile der Schraubenbolzen selbsthätig

bearbeitet werden, ist von dem bekannten französischen Ingenieur für die

Artilleriewerkstätten in Puteaux ausgeführt worden.

Dieselbe besteht nach Revue generale des Machines-outils,

1888 Bd. 2 Nr. 4 S. 25, aus der Standsäule mit angegossenen

Spindellagern, dem Tischwinkel K mit dem Lang- und

Querschlitten V und R, dem

Reitstock B und der Einspannvorrichtung A und b, sowie den

Antriebstheilen für die Steuerung, welche hier hauptsächlich besprochen werden

sollen. Doch dürfte vorher eine kurze Schilderung des Arbeitsvorganges

zweckentsprechend sein.

Nachdem der Bolzen mit der angeschmiedeten Nase bac

(Fig. 7)

an die Fräse F angestellt ist, bewegt sich derselbe

geradlinig nach rechts, gelangt in die Stellung (Fig. 8), in welcher die

geradlinige Fortschiebung endet, dafür aber eine Achsendrehung des Bolzens eintritt,

welche ¾ des vollen Umfanges ausmacht, alsdann (Fig. 9) aufhört und wieder

die früher unterbrochene und nach rechts gerichtete geradlinige Fortschiebung bis

zur Vollendung (Fig. 10) fortgesetzt wird, wobei durch Auslösungstheile diese Bewegung

zum Abschlusse gebracht, d.h. der wirksame Selbstgang abgestellt wird.

Das Ausspannen des Bolzens nach vollendeter Bearbeitung erfolgt in der Weise, daſs

ein Schieſsenstift x (Fig. 3 und 6 Taf. 6) herausgezogen,

dadurch das um y drehbare Schneckenlager C gesenkt, hiermit die Schnecke C auſser Eingriff mit dem Schneckenrade D

gesetzt ist. Wird nun der Reitstock B etwas

zurückgestellt, so kann die Einspannvorrichtung A um

ihren Zapfen a (Fig. 4) gedreht werden,

wodurch in dieser Schräglage das Herausnehmen, sowie das Einsetzen eines Bolzens

ohne Schwierigkeiten vor sich gehen kann.

Ist mittels der Bewegungsspindel Q (Fig. 5) der Oberschlitten

R und hierdurch der zu bearbeitende Bolzen an das

Fräser Werkzeug angestellt, so wird mittels der Zugstange E die Zahnkuppelungsmuffe G an G1 geschoben, hierdurch

aber die Kuppelung der Spindel Q mit der in derselben

Richtung gelagerten Antriebswelle Q1 herbeigeführt. Sobald dies geschehen, erfolgt die

selbsthätige Verschiebung des Querschlittens R durch

Vermittelung der Spindelmutter r im Rechtsgange, sofern

die Riemengabel M vorgestellt ist, während die

Linksbewegung bei vorgerückter Kuppelung G nur durch

Hand erfolgt.

Der Selbstgang wird von der Fräserspindel, durch Vermittelung zweier Stufenscheiben

H und H1 und eines ins Langsame übersetzenden

Stirnräderpaares auf eine stehende Welle abgeleitet, welche am Tischwinkel K lagernd, mittels Winkelräder eine breite

Riemenscheibe J treibt, von welcher ein Riemen l abwechselnd auf eine der drei Scheiben L, L1 und L2 läuft. Um die

Riemenspannung regeln zu können, ist dieses Scheibenlager J am Tischwinkel K stellbar, während sich bei

erforderlichen Höhenverstellungen des Tischwinkels K

die stehende Seitenwelle durch die Hülse des unteren, am Säulenfuſse festgelagerten

Winkelrades schiebt.

Die auf der Zwischenwelle p aufgekeilte mittlere Scheibe

L1 treibt durch

Vermittelung der Stirnräder T, T1 und T2 die Schnecke C und

hierdurch das auf der hohlen Einspannbüchse befestigte Schneckenrad D, in welcher das Werkstück eingeschoben und mittels

einer kegelförmigen Klemmbüchse b eingespannt ist.

Läuft daher der Riemen l auf die mittlere Scheibe L1 auf, so entsteht

jene kreisende Bewegung des Werkstückes, durch welche die Bearbeitung des

cylindrischen Bolzentheiles von b nach c (Fig. 9) ermöglicht

wird.

Mit den auf der Welle p lose laufenden Riemenscheiben

L und L2 sind Getriebe O und

O1 verbunden,

welche mit den Rädern P und P1 in Eingriff stehen, die auf dem

Spindeltheile Q1

aufgekeilt sind. Ist daher der Riemen l auf eine dieser

beiden Scheiben L oder L2 geführt, so wird bei eingerückter

Klauenkuppelung G die Rechtsverschiebung des

Querschlittens R eintreten und demgemäſs die

Nasenflanke ab (Fig. 7) und später jene

von ca (Fig. 10) bearbeitet.

Der Arbeitsgang wird aber in der Weise durchgeführt, daſs der Riemen l mittels einer Riemengabel M zuerst auf L, dann auf L1 und später auf L2 absatzweise

übergeführt wird, so daſs die einzelnen Arbeitsabschnitte unmittelbar auf einander

folgen.

Bei Beginn der Arbeit wird die auf einem festen Stifte gleitende Riemengabel M (Fig. 2 und 6) vorgeschoben, dadurch

aber eine Spiralfeder m gespannt, welche die

Riemengabel M stets nach einwärts treibt, während eine

schwingende Klinke N dieselbe zurückhält. Die

Ausschwingungen dieser Klinke N werden durch einen

Querstab t begrenzt, welcher mit dem einen Ende an die

Nase von N drückt, mit dem anderen aber sich auf eine am

Querschlitten R geführte Staffelschiene S derart stützt, daſs vermöge deren Absätze die

Stellungen des Querstabes t bedingt werden.

Wenn nun gegen Ende der ersten Rechtsbewegung des Querschlittens R der Riemen l von L auf L1 geschoben wird, weil der erste ansteigende Absatz

von S die Klinke vorgedreht hat, so tritt die

vorbeschriebene kreisende Bewegung des Werkstückes ein, die während einer vollen

¾-Umdrehung andauert.

Damit aber am Ende dieser Drehbewegung und bei ruhendem Querschlitten R die Riemenverschiebung ermöglicht, der Riemen l von L1 auf L2 verlegt werde, ist die in Fig. 11 dargestellte

Vorrichtung vorgesehen.

An der Nabe des Schneckenrades D ist ein Stellstift d angebracht, welcher vor beendeter ¾-Drehung an einen

Hebel s anschlägt, an dem die Staffelschiene S angehängt ist, so zwar, daſs dadurch der zweite

ansteigende Absatz derselben an den Querstab t

herantritt, diesen zurückstellt, die Klinke N

zurückdreht, wodurch die ausgelöste Riemengabel M durch

die Federkraft m vollends zurückgeschoben und dadurch

der Riemen von L1 auf

L2 geworfen

wird.

Der zweite Theil der Rechtsbewegung des Querschlittens dauert so lange an, bis nach

beendeter Nasenflanke ca (Fig. 9 und 10) ein Anschlagklötzchen

u im Querschlitten R

(Fig. 5)

an die Klauenkuppelung G tritt und die Auslösung

bezieh. den Stillstand des Selbstganges herbeiführt.

Die Angabe einiger Hauptabmessungen dieser Maschine dürfte nicht

unwillkommen sein. (Alles in Millimeter.)

Antriebsstufenscheibe 195, 145,

95 Durchmesser

Uebersetzung der Antriebsräder 80

: 30

Steuerungsscheibe

H 60, 80, 100

„

H1 180 160, 140

Uebersetzungsräder 72 : 24

Riemenscheibe J 140 Durchmesser, 65 Breite

Riemenscheiben L, L1 und L2 70

Durchmesser

Räder T2 und T für die Runddrehung 80 : 30

Steigung der Bewegungsspindel Q 4

Schnecke C hat dreifaches Gewinde und 18 Steigung

Schneckenrad D 81 Zähne

Leistung einer Maschine 20 Bolzen

stündlich.

Pregél.

Tafeln