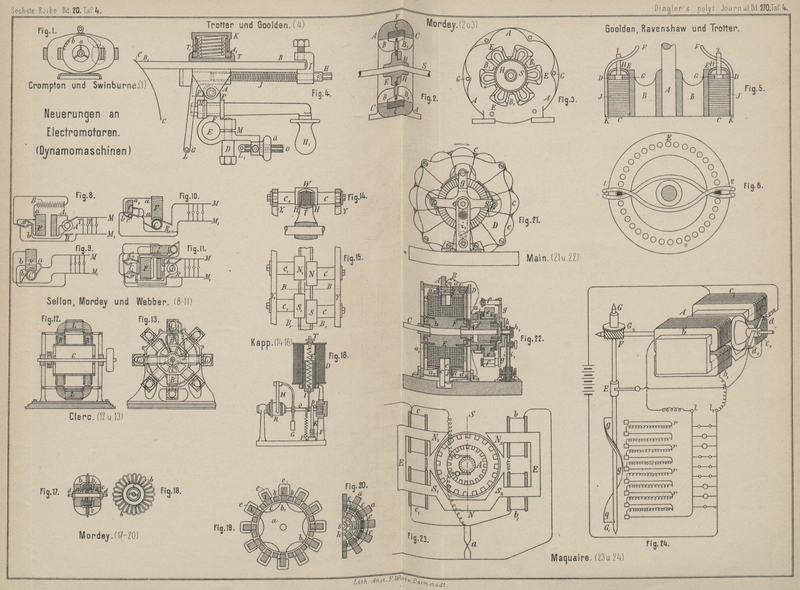

| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 114 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Schluſs des Berichtes S. 49 d.

Bd.)

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 4.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

18) W. M. Mordey in London bildete den Anker seiner

Dynamomaschine (Englisches Patent Nr. 8262 vom 8. Juni 1887), wie bereits in Nr. 8

(* S. 52) erwähnt und in Fig. 2 und 3 dargestellt worden ist,

aus einer Anzahl Spulen, die von der Nabe getragen werden, und umgab denselben auf

dem ganzen Umfange mit einem Eisenringe, der auf seiner Innenseite die Wickelung

trägt.

In Fig. 17 und

18 steht

der Anker fest, während die Feldmagnete sich drehen und zwar ist a der durch einen schmiedeeisernen Cylinder gebildete

Kern des Feldmagnetes, welcher durch eine entweder unmittelbar auf ihm oder in dem

umgebenden, feststehenden Anker angebrachte Wickelung c

magnetisirt wird. An jedem Ende des Ankers a ist ein

Guſsstück a1

angebracht, welches radial vorstehende und dann nach innen umgebogene Ansätze b und b1 besitzt, zwischen denen sich der Anker befindet.

Diese Guſsstücke a1

sind auf der Welle s in geeigneter Weise befestigt und

durch die Muttern d gegen seitliche Verschiebungen

gesichert.

Fig. 19 zeigt

eine andere Anordnung. Der Feldmagnet besteht aus dem cylindrischen Kerne a, von welchem die Polstücke b und b1

hervorragen; c ist die magnetisirende Wickelung, die

entweder auf den Kern abb1 gewickelt ist und mit diesem umläuft, oder von dem Anker getragen wird,

der aus einer Anzahl Spulen e besteht, welche um die

aus Eisenplatten hergestellten Theile i von irgend

einer geeigneten Form gewickelt sind. Zwischen diesen Theilen i sind die ebenfalls aus einzelnen Lagen bestehenden

Füllstücke k angebracht, um Schwankungen des

magnetischen Feldes zu verhüten.

Bei der in Fig.

20 gegebenen Anordnung enthält der Feldmagnet eine Anzahl U-förmiger, aus

einzelnen Lagen bestehender und mit polartigen Hervorragungen versehener Theile a, auf welchen die Ankerspulen

e angebracht sind. Sowohl der Feldmagnet, dessen

Wickelung c zwischen den Schenkeln der U-förmigen

Körper liegt, als auch der Anker sind feststehend. Der magnetische Kreis wird durch

die sich drehende Welle s verändert, welche die Nabe

h trägt, auf welcher halb so viel, aus einzelnen

Lagen bestehende Körper i angebracht sind, als Paare

von Polstücken b und b1 vorhanden sind. (Vgl. Maiche Nr. 24.)

Fig. 27., Bd. 270, S. 115Die neueste Anordnung, welche W. M. Mordey,

Ingenieur der Anglo-American Brush Company seiner

Wechselstrommaschine gegeben hat, zeigt Fig. 27 nach

dem Londoner Electrical Engineer vom 15. Juni 1888 * S.

558. Auch hier steht der Anker still, das Feld aber tritt zum ersten Male an einer

englischen Maschine mit einem Eisenpanzer versehen auf. Diese Maschine soll 35000

bis 40000 Watt leisten, bei 2000 Volt Klemmenspannung und 650 Umläufen in der

Minute. Der in Fig. 28 abgebildete Anker besteht aus

Spulen von 11mm breiten isolirten Kupferbändern,

die auf Porzellankerne gewickelt sind; jede Spule ist am breiten Ende mit zwei

Winkelstücken verbolzt, der Leiter aber ist durch Porzellanisolatoren herausgeführt.

Die Winkel sind durch Bolzen an einem Ringe aus Kanonenmetall befestigt, der zu

bequemerer Herstellung und Ausbesserung aus zwei Hälften hergestellt ist; letztere

sind unten mit

einander und mit der Grundplatte verbunden, oben aber durch ein besonderes

Guſsstück. Die Spulen sind so starr und sicher an metallenen Stützen befestigt, die

nicht zwischen die Pole kommen und thatsächlich fast ganz auſser dem magnetischen

Felde liegen. Winkel und Bolzen sind aus Neusilber, da dessen groſser Widerstand

besser gegen das Entstehen lokaler Ströme schützt.

Fig. 28., Bd. 270, S. 116Fig. 29., Bd. 270, S. 116Der Bau des Ankers wird aus der, Fig. 28

beigegebenen Abbildung einer einzelnen Spule klar. Da eine hohe elektromotorische Kraft erforderlich

ist, so sind die Spulen hinter einander geschaltet; doch sind unter anderen

Verhältnissen auch andere Schaltungen zulässig. Die Anordnung gestattet, rasch und

leicht jede einzelne Spule abzunehmen und wieder anzusetzen, oder auch den halben

und ganzen Anker. Die erregenden Rollen haben in der abgebildeten Maschine etwas

kleinere Durchmesser als der Anker und liegen ganz in ihm; alle Pole auf der einen

Seite des Ankers sind Nordpole, die auf der anderen Seite Südpole, während

gewöhnlich die Pole abwechseln. Mordey erhält bei

gegebenem Felde und Geschwindigkeit zwar nur die halbe elektromotorische Kraft, aber

er vermeidet magnetische Ableitung und erspart Kupfer. Das magnetische Feld, Fig. 29, bildet ein einziger Magnet, der in folgender

Weise hergestellt ist: ein kurzer schmiedeeiserner Cylinder, durch dessen Achse die

Welle geht, bildet den Kern und ist mit einer einzigen Rolle bewickelt, deren Enden

an zwei isolirte Stromsammler aus Kanonenmetall geführt sind. Den erregenden Strom

liefert eine kleine Victoria-Dynamo mittels zweier auf den Stromsammlern

schleifender Bürsten. An jedes Ende des Cylinders ist ein eigenthümlich gestaltetes

Guſseisenstück gelegt, das mehrere (in Fig. 29 neun)

gebogene Arme besitzt, welche die Polstücke zu beiden Seiten des Ankers bilden; in

der Lücke zwischen den Armen, die mit der Welle umlaufen, befindet sich der Anker.

Da an Stelle des empfindlicheren Ankers der schwere Feldmagnet in Umdrehung versetzt

wird, so erhält man eine sicherere und gleichmäſsigere Bewegung. Dies ist namentlich

für Maschinen mit geringer Geschwindigkeit von Werth. Ferner erhitzen sich die

starken Eisenmassen nicht und die Bewickelungsdrähte fliegen nicht nach auſsen. Der

Feldmagnet wird fast ganz durch eine Metallblechdecke verdeckt, welche die Bewegung

der Luft durch die Magnetarme verhindern soll.

Da diese Maschine nahezu selbstregulirend ist, so bekommt sie – auſser in besonderen

Fällen – nur einen Handregulator der Potentialdifferenz. Sie wiegt nur 1067k, wovon mehr als die Hälfte auf Anker und

Feldmagnet kommt. Die Maschine soll mit einem von Mordey angegebenen Transformator benutzt werden. (Vgl. Nr. 24 S. 122.)

19) W. Main in Brooklyn, New York, gibt folgende in den

Fig. 21

und 22

dargestellte, durch Englisches Patent Nr. 15858 vom 18. November 1887 und

Amerikanisches Patent Nr. 373145 vom 18. April 1887 geschützte Verbesserungen an

einem, durch Gleichstrom betriebenen Elektromotor an. Der umlaufende Feldmagnet F besteht aus einem dickem hohlcylindrischen Kerne b, der auf der Welle C

befestigt ist, und aus zwei Endstücken a1 die mit fünf, gleichweit von einander entfernten

Polstücken a versehen sind. Auf letzteren sind Blöcke

a2 befestigt,

welche die äuſsersten Pole des Feldmagnetes darstellen, zwischen sich Raum für den

Anker lassen und sich zu beiden Seiten desselben gegenüber stehen. Der Anker A selbst steht fest und ist aus 12 kurzen eisernen Kernen j gebildet, um welche die Wickelungen c gelegt sind und woran die beiden Ringe R ruhen, die die magnetische Verbindung zwischen den

auf einander folgenden Kernen vermitteln und eine Folge von geschlossenen

magnetischen Kreisen darstellen. Um die Bildung von Foucault-Strömen zu verhindern, sind die Kerne j an einer Seite aufgeschlitzt und die Ringe R aus einzelnen Lagen hergestellt, indem weiches Bandeisen spiralförmig

aufgewickelt und in seinen Lagen durch Papier isolirt ist. Die Spulen c dagegen bestehen aus in gleicher Weise gewickeltem

Bandkupfer und greifen so in einander, daſs der Strom jeder Spule mit dem der

folgenden zusammenwirkt und diesen verstärkt. Die Feldspule E ist innerhalb des Kreises der Ankerspulen gewickelt und auf beiden

Seiten nach auſsen erweitert. Der Commutator hat feststehende Abtheilungen e, die mit den feststehenden Ankerspulen verbunden

sind. Die umlaufenden positiven und negativen Bürsten f

und f1 sind an den von

der Nabe h mit der Mutter h1 vorspringenden Armen g und g1 befestigt, gegen welche sich Kupferstreifen oder

Sammelbürsten i und i1 legen. Die feststehenden Commutatortheile werden

durch die an der Gestellwand D befestigte Hülse G getragen. In dem oben angeführten Amerikanischen

Patente werden folgende Patentansprüche erhoben: 1) Die Anwendung eines mit Spulen

versehenen Ringankers, welcher magnetische Pole erzeugt, die nach der

Umfangsrichtung fortschreitend, in der Polarität wechseln, in Verbindung mit einem

Feldmagnete, welcher sich durch die offene Mitte des Ankers erstreckt und dessen

entgegengesetzte Pole unmittelbar am Anker zu dessen Seiten liegen. 2) Die Anwendung

eines Ankers, wie oben beschrieben und die eines Commutators, mit welchem die Enden

der Ankerspulen verbunden sind und der geeignet ist, den Strom jeder Spule der Reihe

nach umzukehren, sowie die gleichzeitige Anwendung des schon erwähnten Feldmagnetes.

3) Die Verbindung eines Ringankers, der aus einer Folge entgegengesetzt gewickelter,

im Kreise angeordneter, mit ihren Achsen parallel zur Umdrehungsachse gelagerten

Spulen besteht, mit einem Feldmagnete und einem Commutator, wie oben

beschrieben.

In dem Amerikanischen Patente Nr. 373146 vom 22. April 1887 lautet der

Patentanspruch: Die Anwendung eines Ringankers mit Gramme-Wickelung in Verbindung mit einem, sich bis zur Mitte des Ankers

ausdehnenden und hier von einer Seite zur anderen erstreckenden Feldmagnetes, dessen

entgegengesetzte Pole dicht am Anker zu beiden Seiten desselben liegen und an

verschiedenen Punkten des Umfanges entsprechend den Polen des Gramme-Ringes.

20) Maquaire in Frankreich construirt eine

elektro-dynamische Waage oder einen Regulator zur Erhaltung eines constanten Stromes

oder eines constanten Widerstandes, bei welcher die bewegenden Kräfte

ausschlieſslich elektrische sind. Die Anordnung enthält zwei Haupttheile:

1) Einen empfindlichen Elektromotor, dessen Geschwindigkeit und Umdrehungsrichtung

nur von elektrischen Kräften bedingt werden. 2) Eine Transmissionsvorrichtung mit

geringem passiven Widerstände, welche die zu verrichtende Arbeit über eine lange

Zeitperiode ausdehnt, um die von dem Motor in der Zeiteinheit zu leistende Arbeit

auf ein möglichst geringes Maſs zu beschränken. Es wird ein Tschikoleff-Motor verwendet, der in Fig. 23 mit einigen

Abänderungen dargestellt ist; derselbe hat den Pacinotti-Ring A, seine Pollinie ist NS. Der Anker ist über der Wickelung mit einer

Eisenumhüllung, die mit dem Magnetkerne in Verbindung steht, umgeben, damit ein mehr

gleichmäſsiges und beständiges Feld zwischen den Polstücken und dem Anker erhalten

wird.

Wird dieser Regulator für eine Bogenlampe angewendet, wie in Fig. 23, so befinden sich

die Spulen b und b1 im Nebenschlusse zum Bogen a, die Spulen c und c1 dagegen werden von dem Hauptstrome

durchlaufen; die Ankerwickelung liegt entweder in Hintereinanderschaltung, oder im

Nebenschlusse. Sind N1

und N2 die freien Pole,

so bilden sich bei S1

und S2 die beiden Süd

pole, die nun in dem vorliegenden Falle, statt sich gegenseitig zu neutralisiren,

ebenso auf den Ring einwirken, als wenn sie freie Pole wären. Ist die Energie in den

beiden Spulen b, b1 und

c, c1 gleich, so

befinden sich die beiden gleichwertigen Pole S1 und S2 gleichweit entfernt vom Punkte N. Sind dagegen diese Bedingungen für die normale

Regulirung nicht erfüllt, und ist beispielsweise die Energie in b, b1 gröſser als in

c, c1, so nimmt S2 an Stärke zu und

nähert sich S1 und da

hierdurch das Gleichgewicht zwischen dem Anker A und

dem Pole N gestört ist, so sucht sich der Anker A nach dieser Richtung hin zu drehen, während er

andererseits in derselben Richtung angezogen wird, weil aus demselben Grunde der Pol

N1 gegen den Pol

N2 überwiegt.

Fig. 24 zeigt

die Anwendung dieser Einrichtung auf die Regulirung eines Batteriestromes. Der Strom

geht durch die Nebenspulen c und c1 und durch die

Bürsten d und d1 nach dem Anker, von wo er dann nach der mit der

Welle GG1 in Contact

stehenden Hülse E geführt ist. Die Welle GG1 wird mit Hilfe von

Schnecke F und Schneckenrad G2 von der Ankerwelle aus in Umdrehung

versetzt. Während der Drehung macht das schraubengangförmig gewundene Metallblatt

g nach einander Contact mit einer Reihe von

Widerständen r; die im Nebenschlusse zum Stromkreise

liegen; von den beiden Enden des Vertheilers ist endlich der Strom entnommen,

welcher die Spulen b und b1 des Regulators erregt. Die

elektro-dynamische Waage wird nach der einen oder anderen Richtung hin in Bewegung

gesetzt, je nachdem Widerstände ein- oder ausgeschaltet werden und zwar so lange,

bis die Stromstärke den Normalwerth erlangt hat, wobei alsdann der Regulator zum

Stillstande kommt. (The Electrical Engineer, 1888 * S.

107.)

Fig. 25., Bd. 270, S. 120Fig. 26., Bd. 270, S. 12021) Der Locomotivmotor von W. M. Schlesinger, Elektriker der Union Electric Comp., in Fig.

25 und 26 dargestellt, besitzt einige

interessante Einzelheiten der Ausführung. Er ist im Stande, 35 zu leisten

und für Locomotiven zur Förderung groſser Lasten bestimmt. Der nach der Art der Siemens-Trommel gewickelte Anker hat 235mm Durchmesser, 267mm Länge, seine Wickelungsdrähte sind in Kanäle gelegt, die auf dem

Ankerkerne befestigt sind und den Zweck haben, die seitlichen Verschiebungen und

Bewegungen der Drähte zu verhindern, welche durch die Anziehungskraft der Magnete

angestrebt werden. Diese, je nach der Umdrehungsrichtung des Motores bald nach der

einen, bald nach der anderen Seite gerichteten Bewegungen lockern die Drähte und

zerstören allmählich die Isolirung derselben. Der Anker macht etwa 1000, die

antreibende Welle etwa 400 Umdrehungen in der Minute, beide sind in ein und

demselben Rahmen gelagert, auſserhalb des letzteren ist der 32theilige Commutator so

auf die Ankerwelle aufgesetzt, daſs er sehr leicht durch einen neuen ersetzt werden

kann, falls dies nöthig ist. Die Drähte der Wickelung liegen jeder in einer Nuthe

des Commutators, und sind so angeordnet, daſs bei Auswechselung desselben eine

falsche Verbindung der Drähte nicht vorkommen kann. – Einer dieser Motoren ist in

den Kohlengruben der Lykens Valley Cool Company zu

Lykens, Pa., im Gebrauche, wo er täglich etwa 500t

auf etwa 274m Länge zu fördern hat. (The Electrical Engineer, 1888 * S. 222.)

22) Die Leeds-Dynamo, welche nach dem Entwürfe von Jones in der Fabrik (Albion

Works) von Greenwood und Batley in Leeds

gebaut wird, ist in Chelsea in der Centralstation der Cadogan Electric Light Company zur Verwendung gekommen (vgl. The Electrician, 1888 Bd. 21 S. 334. * 443). Dieselbe

gehört zu den Maschinen mit einem einzigen Hufeisen-Elektromagnete und gleicht in

ihrer äuſseren Erscheinung der Dynamo von Schorch (1888

268 * 358). Der Elektromagnet wird durch eine

Speicherbatterie erregt, was billiger sein soll, als die Erregung durch eine kleine

Dynamo. Der Anker ist walzenförmig, die Verbindungen sind nach Gramme's Art; die Wickelung ist aus sorgfältig

isolirtem Drahte hergestellt, der Kern aus dünnen ausgeglühten

Holzkohleneisenscheiben, die gegen einander isolirt und sicher mit der Welle

verbunden sind. Der Kern besitzt eine groſse Abkühlungsfläche und durchgehende

innere Ventilation. Die Ankerwelle ist aus Bessemerstahl und läuft in langen Lagern

aus besonderem Weiſsmetalle. Die Streifen des Commutators sind durch Glimmerplatten

isolirt; da der Commutator sehr lang und von groſsem Durchmesser ist, so bietet er

eine gröſstmögliche Abnutzungsfläche. Die Bürsten sind in jeder Richtung stellbar;

ihr Druck gegen den Commutator wird durch Federn regulirt. Die Bürstenhalter sind

mit einer Vorrichtung ausgerüstet, welche einen gleichen Druck der Bürsten gegen den

Commutator erhält, ebenso mit Flügelschrauben, welche die Bürsten auſser Contact

halten, während sie nicht gebraucht werden. Die Bürstenhalter sitzen an einem

Träger, der sich nach Bedarf vorwärts oder rückwärts stellen und in jeder Stellung

rasch feststellen läſst. Der die beiden Polschuhe verbindende, aufrecht stehende

gerade Kern des Elektromagnetes ist aus dem besten und weichsten, sorgfältig

ausgeglühtem Schmiedeeisen hergestellt; die beiden groſsen Polschuhe, zwischen

denen der Anker läuft, sind aus weichem Guſseisen. Der magnetische Kreis ist so kurz

als möglich. Der untere Polschuh ist mit der Grundplatte aus einem Stücke gegossen.

Bei 800 Umdrehungen in der Minute hat die Maschine 500 Volt, der Strom 70

Ampère.

23) Die Maschine der Baxter Electric Manufacturing

Company in Baltimore (1888 268 366) ist in der

Lumière Electrique, 1888 Bd. 29 * S. 591, in der

Gestalt abgebildet, welche für Stromkreise mit unveränderlicher Spannung zumeist

angewendet wird, zugleich mit dem selbsthätigen Ausschalter, welcher das Auftreten

eines zu starken Stromes beim Ingangsetzen und Anhalten der Maschine zu verhüten

hat. Diese Maschine und die für die Bogenlampenbeleuchtung mit constantem Strome

(vgl. Lumiere Electrique, 1887 Bd. 25 * S. 87) stimmen

im Gerippe überein, nur die Bewickelung ist verschieden. Wenn ein solcher Motor in

Gang gesetzt wird, muſs ein Widerstand in den Ankerstromkreis eingeschaltet und nach

und nach, dem Wachsen der Geschwindigkeit entsprechend., vermindert werden. Der

erregende Stromkreis muſs vorher geschlossen werden und ein Unterbrecher muſs

verhüten, daſs der Strom in einem gefährlichen Grade anwächst, falls der zu

überwindende Arbeitswiderstand zu groſs ist. Dies macht man alles mit einem und

demselben Hebel. Ein federnder Contact an diesem schlieſst zunächst den Strom durch

die Elektromagneten gleich darauf tritt eine zweite Feder in Contact mit den

verschiedenen Platten des künstlichen Widerstandes und schlieſst dabei den

Stromkreis des Ankers; erreicht der Hebel die letzte Platte, so sind alle

Widerstände ausgeschaltet. In den Ankerstromkreis ist ein Elektromagnet

eingeschaltet, welcher bei zu stark werdendem Strome den Hebel emporhebt und den

Stromkreis unterbricht; seine Wirkung wird durch eine Spiralfeder, die um die

Hebelachse gewickelt ist, ausgeglichen. Uebrigens ist noch eine

Sicherheitsabschmelzplatte angebracht, welche schmilzt, wenn der Elektromagnet aus

irgend einem Grunde nicht rasch genug wirkt.

24) Aehnlich wie Mordey (vgl. S. 115 Fig. 20) läſst auch Louis Matche in Paris sowohl die Ankerwickelung als

auch die Feldelektromagnete seiner Maschine still stehen, um geringere Massen

bewegen zu müssen, um zugleich besondere Vorrichtungen zur Abführung der erzeugten

Wechselströme entbehren zu können. Im einfachsten Falle gibt Matche nach der Zeitschrift für

Elektrotechnik, 1888 * S. 425 dem Kerne in der walzenförmigen Ankerspule an

jedem Ende einen flügelförmigen Ansatz; die beiden Ansätze sind um 180° gegen

einander verstellt, so daſs der eine dem Nordpole des mit seinen Polen die Spule

umschlieſsenden Hufeisenmagnetes gegenübersteht, während der andere dessen Südpole

gegenüberliegt. Wird der in zwei Ständern gelagerte Kern in Umdrehung versetzt, so

wechselt nach jeder Drehung um 180° die Polarität des Kernes, unter Erzeugung von

Wechselströmen in der festliegenden Ankerspule.

Es kann selbst der Haupttheil des Kernes noch festgelegt werden und nur die lose auf

ihm sitzenden beiden Flügelansätze in geeigneter Weise in Umdrehung versetzt

werden.

Zur Verhütung der Foucault'schen Ströme empfiehlt es

sich, den Kern und seine Ansätze in bekannter Weise zu spalten.

A. a. O. * S. 428 ist auch gezeigt, wie mehrpolige Maschinen hergestellt werden

können. In allen Fällen bekommt der Kern, an jedem Ende halb so viel Ansätze an

wirksame Magnetpole diesem Ende gegenüber liegen.

Tafeln