| Titel: | Maschine zum Verbinden von Sohle und Oberleder an Schuhwerk; von Charles Denny Wood in Lincoln, R.-J. und Augustus Seaver in Boston, Mass., Nordamerika. |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 241 |

| Download: | XML |

Maschine zum Verbinden von Sohle und Oberleder an

Schuhwerk; von Charles Denny Wood in Lincoln, R.-J. und Augustus Seaver in Boston,

Mass., Nordamerika.

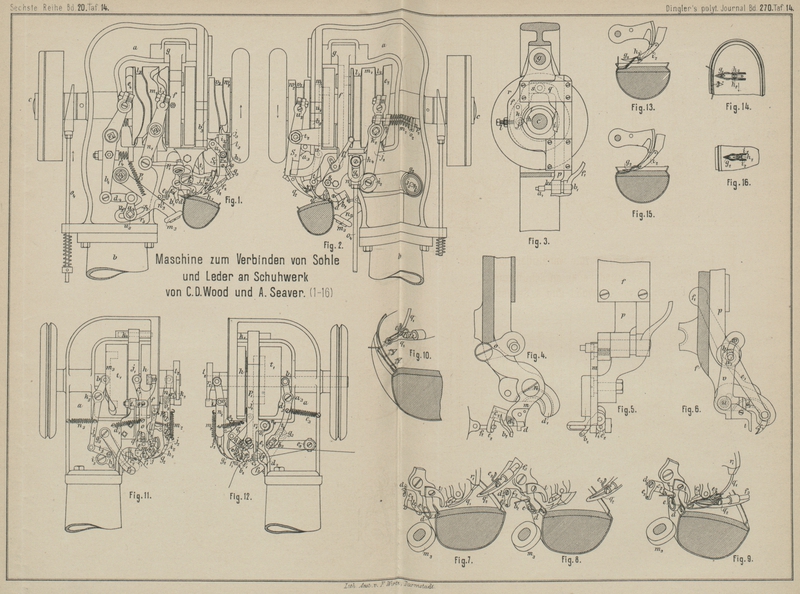

Mit Abbildungen auf Tafel

14.

Maschine zum Verbinden von Sohle und Oberleder an

Schuhwerk.

Die Befestigung der Sohle am Obertheile erfolgt auf dieser durch D. R. P. Kl. 52 Nr.

43939 vom 29. April 1887 geschützten Maschine mit Hilfe eines einzigen Fadens und

zwar in der Weise, daſs aus dem letzteren durch eine Hakennadel Schleifen gebildet

werden, die von auſsen durch den auf den Rand der Sohle aufgelegten Obertheil und

die obere Kante der Sohle selbst gezogen und auf der Plattseite der letzteren durch

Zungen verriegelt werden, welche von einem lanzettenartig gestalteten Messer vor

Eintritt der Nadel und zwar an den Eintrittsstellen der letzteren aus der Sohle

ausgeschnitten worden sind.

Der aufgezweckte Schuh wird derart in die Maschine eingeführt, daſs die Seite des

Obertheiles nahe dessen Rand sich auf die Platte d

stützt, welche an dem einen Ende des doppelarmigen Hebels m sitzt, der seinen Drehpunkt n in dem auf

den Bolzen g am Maschinenkopfe pendelnd aufgehängten

Arme f hat, während der zweite freie Schenkel des

Hebels m durch einen Lenker o mit dem Schieber p verbunden ist, der durch

die auf der Hauptwelle c angebrachte Curvenscheibe g r in dem Arme / auf und ab bewegt wird (Fig. 2, 3 und 4 Taf. 14). An

der Stelle, wo der Schuh an dem Widerlager d anliegt,

ist das letztere mit einem länglichen Schlitze e

versehen (Fig.

7, 8

und 9), durch

welchen die Hakennadel q1 die Fadenschleifen einzieht und welcher eine Verschiebung des Lagers d gestattet, so lange sich die Nadel noch in der

Aussparung e befindet.

Ein an dem bei u drehbaren Hebel v angebrachter Anschlag t (Fig. 6) legt sich auf die

Oberfläche der Sohle dicht an deren Rand und zwar in dem Punkte, wo das Zungenmesser

und die Nadel in die Sohle eindringen und verhindert hierdurch ein zu hohes Heben

des Schuhes durch den Arbeiter; der obere Arm des Hebels v ist mit einer Schlitzführung ausgestattet, in welcher die Wange a1 der im Gleitstücke;

drehbar gelagerten Kurbel b1 gleitet. Die durch die Curvenführung r

veranlaſsten senkrechten Bewegungen des Schiebers p

lassen Hebel v hin und her schwingen und heben und

senken so abwechselnd den Anschlag t, wobei sie

gleichzeitig den Hebel m zum Schwingen veranlassen und

die Platte d gegen den Schuh hin und von demselben weg

bewegen.

Ein zugespitzter Stoffschieber c1 von bogenförmiger Gestalt gleitet in einer

kreisbogenförmigen Nuthe d1 des Armes f (Fig. 4 und 6) und ist durch die

Stange e1 mit dem

Zapfen a1 der Kurbel

b1 am unteren Ende

des Gleitstückes p verbunden, so daſs also die

Bewegungen des letzteren eine Hin- und Herverschiebung des Stoffschiebers in der

bogenförmigen Nuth d1 verursachen und

damit ein abwechselndes Eindringen in die Sohle und Abheben von derselben

hervorrufen.

Die Kurbel b1 ist mit

einem Griffe f1 (Fig. 2 und 6) versehen, an

welchem der Arbeiter sie drehen kann, um dadurch gleichzeitig das Heben und Senken

der Anschläge dt und des Stoffschiebers zu veranlassen.

Eine Feder hindert die selbständige Bewegung der Kurbel. Die Theile sind so

eingestellt, daſs, sobald der Arbeiter den Schuh an die Platte d anlegt, während die Nadel gehoben ist, der Anschlag

t und Stoffschieber c1 abwärts bewegt werden, bis der erstere

auf der Sohle aufliegt und der letztere in dieselbe eindringt und den Schuh an die

Platte d anpreſst, die sich wieder gegen den Schuh

anlegt, indem sie durch den Hebel m gegen den Schuh

verschoben wird. Sodann wird der Arm f durch die auf

der Hauptwelle c sitzende und zwischen den auf ihr

angebrachten Anschlägen ij (Fig. 3), von denen der

letztere durch eine verstellbare Führungsrolle gebildet wird, sich drehende

Hubscheibe h nach der einen Richtung geschwungen, wobei

der Stoffschieber c1

den Schuh verschiebt- dann werden der Stoffschieber und Anschlag t gehoben und Platte d vom

Schuhe entfernt, der somit frei ist, bevor der Arm f

nach der entgegengesetzten Seite schwingt und die Platte d, den Anschlag t und den Stoffschieber c1 in ihre

Ausgangsstellung zurückbringt.

Das Messer zum Ausschneiden der Zungen aus der Sohlenfläche wird gebildet aus einem

Metallstücke von V-förmigem Querschnitte und ist mittels einer stellbaren Klammer am

Hebel j1 befestigt, der

um einen schiefen, am Kopfe a der Maschine sitzenden

Bolzen k1 schwingen

kann (Fig. 1).

Das Messer bewegt sich in einer Ebene, die ungefähr 45° zu der Ebene liegt, in

welcher die Nadel schwingt und schneidet eine Zunge aus der Sohle aus, während die

Nadel gehoben ist und geht derselben aus dem Wege, sobald diese sich senkt, um in

den vom Messer gemachten Einschnitt einzutreten und die Sohle unter der Zunge zu

durchdringen.

Der Hebel j1 wird unter

Vermittelung – des bei o1 am Gestellarme drehbar angebrachten Hebels n1 durch die in der auf der Hauptwelle c sitzenden Nuthenscheibe m1 befindlichen Nuth l1 und den Lenker p1, welcher das untere

Ende des Hebels n1 mit

dem Messerhebel j1

verbindet (Fig.

1), in Schwingung versetzt.

Die Hakennadel q1 ist

nach einem Kreisbogen gekrümmt und am Arme r1 befestigt, welcher bei s1 (Fig. 2) am Gestelle

drehbar und durch den Lenker t1 mit dem Gleitstücke u1 verbunden ist, welches letztere durch

die Curvenscheibe v1 in

einer senkrechten Führung des Kopfes a auf und ab

bewegt wird und hierdurch der Nadel eine schwingende Bewegung ertheilt.

Der Fadenführerarm b2

(Fig. 1

und 4) ist mit

seiner Nabe c2 an dem

am Hebel m befestigten Bolzen d2 drehbar; ein zweiter an der gleichen Nabe sitzender Arm e2 nimmt in seiner

Bohrung den am Gestelle a angebrachten Stift f2 auf. Wenn also der

pendelnde Arm f rückwärts schwingt, um den

Stoffschieber c1 die

Anschlagplatte d und den Anschlag t in ihre Ausgangsstellung zurückzubringen, dann dreht

sich die Nabe c2 so

weit, daſs der Fadenführer b2 den Faden in die Hakennadel einlegt, sobald letztere die Stütze d durchdrungen hat. Der Nähfaden läuft von der Spule

bis zur Nadel zwischen den stellbaren Spannscheiben g2 hindurch, welche auf dem Bolzen h2 am Gestelle sitzen;

von da über eine Rolle i2 zum Spannhebel j2; dann zurück über die Rolle j6 auf dem Stifte h2 (neben den Spannscheiben g2) und schlieſslich zum Fadenführer b2. Der Spannhebel j2 , welcher den

zwischen den Spannscheiben herauskommenden Faden straff zieht, ist bei h2 an einem am Gestelle

sitzenden Arm drehbar und an seinem freien Schenkel mit einem Stifte ausgestattet,

welcher in der Nuth l2

der Scheibe m1 gleitet.

Eine Feder m2, die auf

der am Hebel j2

befestigten, theilweise mit Gewinde versehenen Stange p2 zwischen dem Arme n2 und seiner Mutter

o2 liegt, preſst

den Hebel j2 in der

Pfeilrichtung (Fig.

2) gegen eine Seite der Nuth l2. Die letztere hat eine Erweiterung, in welche der

Führungsstift des Hebels j2 gerade dann eintritt, wenn die Nadel anfängt, die Schlinge durch den

Obertheil und die Sohle zu ziehen, so daſs also der Hebel j2 etwas nachgeben kann und die Spannung

der Feder m2 auf den

Faden wirkt, während er durch den Stoff gezogen wird und bis die Schlinge fest an

das Oberleder angezogen ist. Hierauf bringt der ausgebauchte Theil der Nuth l2 den Hebel j2 in die

entgegengesetzte Lage, um den Faden zu lockern, während die Nadel die Schlinge

vollständig wieder auszieht und während letztere vom Nadelhaken auf den

Schlingenfänger abgelegt wird. Schlieſslich schiebt die Nuth l2 den Hebel j2 in die Stellung (Fig. 2), wodurch die

Schlinge plötzlich straff über die in die Sohle eingeschnittene Zunge gezogen

wird.

Der Schlingenöffner q2

dringt in die Fadenschlinge ein und erweitert dieselbe, um sie für die

Transportirung vom Nadelhaken auf den Schlingenfänger vorzubereiten; er ist ein

gekrümmter Arm mit einer Längsnuth, in welche der Schlingenfänger eintritt, um die

Schlinge vom Nadelhaken abzunehmen. Der Schlingenöffner ist zu diesem Zwecke an

einem Gleitstücke r2

(Fig. 1)

angebracht, welches in einer Führung des bei t2 am Gestelle a

drehbaren Hebels s2

(Fig. 1

und 2) auf und

ab bewegt wird. Der letztere erhält durch die in der Curvenscheibe w2 auf der Hauptwelle

c vorgesehene Nuth v2 eine schwingende Bewegung um den Punkt

t2 und ertheilt

hierdurch dem Schlingenöffner ebenfalls eine schwingende Bewegung, während derselbe

gleichzeitig eine auf und ab gehende Bewegung durch die mittels des Lenkers a3 hergestellte

Verbindung des Gleitstückes r2 mit einem zweiten Gleitstücke b3 erhält, welches durch eine in der Stirnseite der

Scheibe w2 angeordnete

Nuth in einer

Führung des Gestelles a eine auf und ab gehende

Bewegung empfängt (Fig. 1 und 2).

Der Schlingenfänger e3,

ein gebogener Draht, ist an der in Lagern zur Seite des Schlingenöffners ruhenden

Welle f3 angebracht, an

deren oberem Ende eine Kurbel g3 sitzt, deren Warze in einem Schlitze am unteren

Ende des bei i3 an dem

Gleitstücke r2

drehbaren Hebels h3

(Fig. 1)

sitzt. Das obere Ende des Hebels h3 greift mit einem Stifte j3 in eine Schlitzführung am Ansatze l3 des Hebels s2. Der Hebel h3 schwingt also hin

und her, wenn das Gleitstück r2 in der oben beschriebenen Weise auf und ab geht

und veranlaſst so eine schwingende Bewegung der Welle f3, welche sich auf den Schlingenfänger

überträgt.

Die einander folgenden Bewegungen des Schlingenfängers und Schlingenöffners sind

folgende: Während des letzten Theiles des Rückganges der Nadel schwingt der

Schlingenöffner q2

vorwärts unter die Nadel (Fig. 9) und geht dann

etwas nach unten (Fig. 10) in Folge des Sinkens des Gleitstückes r2. Gleichzeitig bewegt sich die Nadel

etwas nach vorn, um die Schlinge zu lockern, worauf der sich senkende

Schlingenfänger e3 die

Schlinge von der Nadel q1 abstreift. Die Spitze des Oeffners steht nun genau über der Zunge in der

Sohle, in welcher Stellung der Spannhebel die Schlinge anzieht, die sich dann straff

über die Basis der dreieckigen Zunge legt. Hierauf geht der Schlingenöffner in seine

Ausgangsstellung zurück, bevor das Messer seine nächste Vorwärtsbewegung macht.

Der Anschlag m3 hält den

Schuh unterhalb des Punktes, wo die Vorrichtung zum Bilden der Zunge und der

Schlinge darauf wirken. Er hat die Form einer Rolle, welche an dem schwingenden Ende

eines bei o3 am

Maschinengestelle drehbaren Hebels r3 (Fig. 1) gelagert ist, der

durch die Feder p3

gegen den Arbeiter hin bewegt wird. Der segmentförmige Arm r3 des Hebels n3 enthält eine Schlitzführung s3, in welche der Stift

u3 am Gestelle a faſst. Der letztere sitzt auf dem Gewindetheile w4, eine Klammer oder

Mutter v3, welche sich

gegen eine Seite des Armes r3 legen soll. Wird die Mutter u3 nach der einen Richtung gedreht, so preſst sie den

Arm r3 an einen Arm des

Gestelles a an- es wird also der Anschlag m3 festgestellt. Löst

man dagegen die Mutter v3, so wird der Anschlag m3 frei. Die Drehung der Mutter erfolgt von einem an

der Scheibe m1

sitzenden Daumen e4

aus, unter Vermittelung des bei c4 am Gestelle drehbar angebrachten doppel-armigen

Hebels b4, dessen einer

Schenkel durch die Feder f4 beeinfluſst wird und durch die Lenker d4

a4 mit der Mutter v3 verbunden ist. Das

Lockern der Schraube fällt jedesmal mit der Bewegung des Schuhes zusammen, so daſs

sich der Anschlag leicht der Form des Schuhes anpassen kann. Die Festsetzung

hingegen findet dann statt, wenn die Zunge eingeschnitten und die Fadenschlinge über

dieselbe gezogen wird.

Der Arm f, welcher die Anschlagplatte d, den Anschlag t und den

Stoffschieber trägt,

ist behufs Regulirung der Stichlänge mit einer Oese g4 ausgestattet (Fig. 2), welche auf einen

Stift h4 des Gestelles

a gleitet. Das letztere trägt an dieser Stelle eine

Hülse, die einen Theil des Stiftes h4 und eine Spiralfeder aufnimmt, welch letztere sich

gegen die Oese g4

anlehnt und sie an eine keilförmige Muffe preſst. Zwischen dieser Muffe und einer

auf den Bolzen geschraubten Mutter befindet sich die senkrecht verschiebbare,

keilförmige Gabel n4,

welche an einer Stange o4 sitzt, die von einem Fuſstritte beeinfluſst wird, durch Heben und Senken

der Gabel n4 kann man

den Muff nach Bedarf verstellen und somit die Schwingungsweite, also die Stichlänge

verändern.

Der Schuh wird vom Arbeiter so eingesetzt, daſs die Seite des Obertheiles nahe dessen

Rand sich auf die Platte d stützt- der untere Anschlag

m3 ist in diesem

Augenblicke noch beweglich und legt sich gegen das Obertheil an einer Stelle

unterhalb der Anschlagplatte d. Dann gehen der Anschlag

t und der Stoffschieber c1 gleichzeitig abwärts, bis der Anschlag

t oben auf der Sohle dicht an deren Rand ruht und

der Stoffschieber leicht in die Sohle eindringt, um sie an die Anschlagplatte d anzupassen. Hierauf verschieben sich die letzteren,

der Anschlag t und der Stoffschieber seitlich und

rücken dadurch das Arbeitsstück vorwärts, während der während dieser Zeit

festgesetzte Hebel m3

einen unbeweglichen rollenden Support für die Seite des Schuhes bildet. Während des

Transportirens senkt sich auch das Messer schräg herab, schneidet in dem

Augenblicke, wo die Seitwärtsverschiebung des Stoffes aufhört, eine Zunge aus der

Sohle und verläſst dann die Schwingungsebene der Nadel. Die letztere dringt nun in

den gemachten Einschnitt ein und durchdringt Sohle und Obertheil. Während sich die

Nadel in der Sohle befindet, gehen die Anschlagplatte d, der Anschlag t und der Stoffschieber zurück

und nehmen ihre Anfangsstellung wieder ein; gleichzeitig legt auch der Fadenführer

die Schlinge in den Haken der Nadel. Nachdem der Schuh wieder durch den Anschlag t,

den Stoffschieber und die Anschlagplatte d gepackt ist,

wird die Nadel zurückgezogen und nimmt die Fadenschlinge zurück, wobei während des

ersten Theiles der Bewegung der Spannhebel die Fadenschlinge straff zieht, dann aber

locker läſst, damit die frühere Schlinge angezogen, die augenblickliche aber leicht

durch den Stoff gebracht werden kann. In die durchgezogene Schlinge schlüpft der

Schlingenöffner q2 und

breitet sie aus, wonach die Nadel etwas nachgibt, damit die Fadenschleife auf den

Schlingenfänger übergehen kann, um von dort über die in der Sohle befindliche Zunge

durch den Spannhebel gezogen zu werden.

In den Fig. 11

bis 16 ist

die vorstehend beschriebene Maschine in einer anderen Ausführungsform

wiedergegeben.

Der die gekrümmte Nadel c tragende Nadelarm d wird von der auf der Hauptwelle b sitzenden Curvenscheibe h unter Vermittelung des im Gestelle a

geführten Gleitstückes f auf dem Bolzen e in schwingende Bewegung versetzt (Fig. 11). Auf demselben

Bolzen sitzt auch achsial verschiebbar an einer Scheibe in das Messer j k. Dasselbe wird, wenn die

Nadel gehoben ist, in die Schwingungsebene derselben geschoben und kann dann bei

seiner Schwingbewegung in die Sohle eindringen, um eine Zunge in dieselbe

einzuschneiden und sodann die Schwingungsebene der Nadel in umgekehrter Weise zu

verlassen und der letzteren den Eintritt in den gemachten Einschnitt zu ermöglichen.

Ihren Antrieb erhält die Scheibe m durch den

doppelarmigen Hebel o, welcher mit seinem einen

gabelförmigen Schenkel p über einen Stift q der Scheibe m greift und

mit dem zweiten ebenfalls gabelförmigen Schenkel am Umfange und der Stirnseite der

Curvenscheibe h anliegt und auf diese Weise um den

Bolzen r eine Schwingbewegung parallel zur Nadel und

mit dem Bolzen r um den Bolzen s eine solche senkrecht zur Bewegungsebene der Nadel ausführt.

Der Schuh liegt während des Nähens am Anschlage e1 an, der in Verbindung mit dem Stoffschieber f1 von der Form einer

kurzen Ahle das Transportiren des Werkstückes bewirkt. Beide Theile sitzen an den

Armen g1

h1 drehbar auf dem

Bolzen i1, welcher von

dem um k1 drehbaren

pendelnden Arme j1

getragen wird und durch eine Hubscheibe l1 auf der Hauptwelle b

in paralleler Richtung zur Bewegungsrichtung des Schuhes in Schwingung versetzt

wird. Eine zwischen dem Gestelle a und einem Ansätze an

der pendelnden Platte j1 angebrachte Feder drückt letztere nach auſsen gegen die als Anschlag

dienende auf dem Bolzen o1 sitzende Mutter r1 (Fig.

12).

Der Anschlag e1 und der

Stoffschieber f1

schwingen auf den Bolzen i1 in entgegengesetzten Richtungen und nähern und entfernen sich von

einander, um den Schuh abwechselnd zu erfassen und frei zu geben und zwar geschieht

dieses mit Hilfe des in der Platte f1 geführten Gleitstückes p1, der dieses mit dem Anschlage und

Stoffschieber verbindenden Lenker q1 und r1 und der Curvenscheibe t1, welche das Gleitstück p1 beeinfluſst. Ein

zwischen dem Anschlage e1 und Stoffschieber f1 befindlicher Anschlag a2 unterstützt den Schuh gegen Druck von

unten, während die an diesem Anschlage a2 angebrachte Platte b2 den Obertheil desselben vor einem

Umkippen bewahrt.

Der Fadenführer c2 sitzt

drehbar am Gestelle d2

und empfängt seine Bewegung durch die schwingende Platte j1, welche mit einem Stifte f2 in dem freien

Schenkel e2 des

Fadenführers eingreift.

Der Schlingenfänger besteht aus einem Arme g2 von annähernd gleicher Krümmung wie die Nadel und

ist mit einem Längsschlitze versehen, durch welchen die Nadel dringen kann (Fig. 11 und

14). Zwei

Klauen h2, welche von

der Feder i2 durch

Oeffnungen im Schlingenfänger von auſsen in denselben hineingedrückt werden, nehmen

den Faden von der Nadel ab, wenn sich dieselbe im Schlingenfänger befindet (Fig. 14 und

16). Der

letztere empfängt von der doppelten Curvenscheibe t2

r2

k2 aus seine Bewegung

und zwar setzt der Daumen r2 den um o2

drehbar befestigten Hebel n2 in Schwingung, während der Daumen k2 das auf diesem mit Hilfe der Schrauben q2 und Schlitzführungen

p2 sitzenden

Schlingenfänger g2

tragende Gleitstück j2

auf und ab bewegt. Die Federn m2

s2 wirken hierbei der

Hubscheibe entgegen, d.h. sie bringen die einzelnen Theile wieder in ihre

Ausgangsstellung.

Die Fadenspannung erfolgt durch den um a3 drehbaren doppelarmigen Hebel t2 , dessen einer

Schenkel durch die Curvenscheibe t1 beeinfluſst wird, während der andere unter Wirkung

der Feder c3 stehende

Hebelarm eine Rolle b3

trägt, um welche der Faden läuft, um von da über eine feste Führungsrolle e3 zum Fadenführer c2 zu gehen. Der Faden

wird straff gezogen, sobald er der Nadel durch den Schlingenfänger abgenommen worden

ist (Fig.

12).

Der Support f3 legt sich

gegen den Obertheil an einem Punkte unterhalb der Sohle und tritt nur dann in

Wirkung, d.h. er wird arretirt, wenn die Nadel in das Leder eindringt, während er

beim Fortschieben des Arbeitsstückes nachgibt. Er besteht aus einem bei g3 drehbaren gekrümmten

Hebel, welcher von der Curvenscheibe t1

m3 aus unter

Vermittelung des um k3

drehbaren doppelarmigen Hebels j3 des Lenkers l3 und des mit diesem verbundenen um e3 schwingenden

Zahnsegmentes h3

abwechselnd gehoben und gesenkt wird, wie es die Fig. 11 erkennen läſst.

Ist er gehoben, so ist er arretirt und umgekehrt.

Der Messerhalter k kann auch um eine senkrechte, anstatt

wage-rechte Achse schwingen, wobei er sich gleichzeitig auf- und abwärts bewegt. Das

Messer beschreibt demnach eine Spirallinie und kommt erst dann in die

Schwingungsebene der Nadel, wenn letztere zurückgegangen ist.

H. G.

Tafeln