| Titel: | Ueber das Feilen-Werkzeug. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 350 |

| Download: | XML |

Ueber das Feilen-Werkzeug.

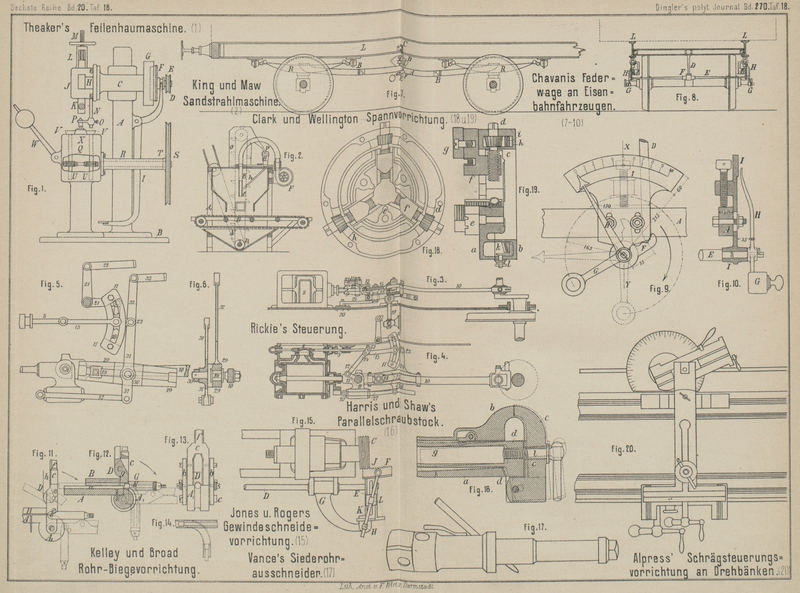

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Ueber das Feilen-Werkzeug.

Das Feilenmaterial. Die Zeitschrift Stahl und Eisen, 1888 Nr. 4 S. 244, bringt einen

technischen Beitrag zur Markenschutzgesetzgebung, in welchem auf die Wichtigkeit

einer jede Zweideutigkeit ausschlieſsenden Bezeichnung des Stahlmateriales

hingewiesen wird. Die Bezeichnung eines Werkzeuges, welches aus Fluſsstahl (Siemens-Martin- oder Bessemer-Stahl) hergestellt ist, als Guſsstahlwerkzeug, müſste als

Betrugsfall angesehen werden.

Ein guter Werkzeugstahl soll sich vor dem Härten leicht bearbeiten lassen,

Härtungsfähigkeit und genügende Zähigkeit, Härte und Widerstandsfestigkeit nach dem

Härten besitzen, Eigenschaften, welche nur den Verbindungen von reinem Kohlenstoffe

an reinem Eisen eigen sind und welche nur im Tiegelguſsstahle (zuerst von Huntsmann in Sheffield) sich vorfinden, während der

Kohlenstoffgehalt im Fluſsstahle an Mangan Runden ist. Der reine Kohlenstoffstahl

ist daher als Rohmaterial für Werkzeugstahl stets angestrebt worden.

Um durch eine Handelsbezeichnung dieses sicher zu stellen, trat ein Theil der

Remscheider Stahlfabrikanten sogar für den Markenzwang Einzelne

Staatsbahnverwaltungen stellen in ihren Lieferungsbedingungen den Kohlenstoffgehalt

des Werkzeug-Guſsstahles für Feilen auf 1 bis 0,85 Proc. fest. Die Untersuchung des

Kohlenstoffgehaltes könne nach der Eggertz'schen

colorimetrischen (farbenvergleichenden) Methode durchgeführt und die Fachschulen mit

der Untersuchung beauftragt werden.

Feilenhaumaschine. Von H.

Theaker in Sheffield ist nach Industries vom

30. December 1887 S. 700 eine Maschine patentirt (Englisches Patent Nr. 312 vom 8.

Januar 1887). mit welcher der Feilenhieb auf mechanischem Wege hergestellt wird.

Die auf der Bettplatte B (Fig. 1 Taf. 18) befestigte

Standsäule A trägt einen Lagerarm C, in welchem die Welle D

läuft. Auf dieser ist die Daumenscheibe H und eine

Schnurrolle E fest aufgekeilt, während die mittels des

Fuſshebels I darauf verschiebbare Reibungsscheibe F in die lose Betriebsriemenscheibe G eingreift und dadurch den Betrieb des Hammerwerkes

hervorruft.

Auf dem Lagerarme C ist die Hammerführung J in Winkellagen einstellbar, während der Hammer K durch den kreisenden Daumen gehoben, durch Federkraft

L, M aber in regelbarer Kraftstärke auf den in

einer Gabel O gehaltenen Meiſsel P niederfällt. Diese Gabel ist am Stäbchen N verstellbar, der Meiſsel P aber mittels Gummibeilagen in der Gabel elastisch eingebettet.

Der Feilenhalter X gleitet zwischen zwei Reibungsrollen

F, von welchen die äuſsere mittels eines

Gewichtshebels W angeschoben wird. Die nach

entgegengesetzter Richtung umlaufenden Rollen werden durch Schneckenräder U von der Seilscheibe S

betrieben, deren Welle R in einem an der Standsäule Q angebrachten Arme T

lagert.

Ueber das Schärfen und Feilen mittels Sandstrahles sind

im Metallarbeiter, 1888 Nr. 10 S. 76, und in Uhland's Technische

Rundschau, 1888 Nr. 26 * S. 205, bemerkenswerthe Mittheilungen enthalten.

Nach diesen ist das schon vor fünf Jahren in Chemnitz angewendete und wieder

verlassene Verfahren, gebrauchte Feilen mittels Sandgebläses wieder brauchbar zu

machen, dadurch wieder in Aufnahme gebracht, daſs man dieses Verfahren nicht bei

gebrauchten, sondern nur bei frisch aufgehauenen Feilen anwendet. Der

Marinetechniker E. Kloſs berichtet über

Erfahrungsergebnisse, die bei Krupp in Essen mit bloſs

gehauenen und mit nachgeschärften Feilen erhalten worden sind, nach denen

unzweifelhaft der Vorzug der geschärften Feilen gegenüber den ungeschärften

festgestellt ist.

Nach dem auch in Deutschland patentirten Verfahren von Richardson wird die Feile mittels einer einfachen Vorrichtung zwischen

zwei Sandstrahlen, die aus Dampf und Sand bestehen, in langsamen Hin- und Hergang

bei gleichzeitiger Seitenbewegung, welche der Feilenbreite entspricht, bewegt,

wodurch die gehärtete Feilenfläche einen gleichmäſsigen Schliff durch den im

schrägen Winkel auftreffenden Sandstrahl erhält. Der in Fig. 2 dargestellte Erfolg besteht darin, daſs die durch den Hieb hervorgerufenen

Unebenheiten weggeschliffen werden, wodurch den Feilzähnen ein gleichmäſsiger

Schneidgrat verliehen wird.

Fig. 2., Bd. 270, S. 351F. W. King und J.

Maw in Canada haben nach dem Englischen Patente Nr. 13 915 eine

Sandstrahlmaschine gebaut, bei welcher die durch ein Becherwerk O (Fig. 2 Taf. 18) gehobene

Sandmasse mittels eines Windflügels F auf das auf dem

beweglichen Tischbande B befindliche Werkstück

geschleudert wird, während der abfallende Sand in den Sammeltrog N geht.

Müller's zusammensetzbare Feilen. Nach Müller's Anordnung (Revue

générale des Machines outils, 1887 S. 54) wird eine gröſsere Zahl

quadratischer, an der Kückenfläche gefurchter und vollständig gehärteter

Stahlplättchen a (Fig. 1, 2 und 3) in Fig. 4 über einen vierkantigen Dorn b derart geschoben und mittels einer Spannmutter e geklemmt, daſs diese Verbindung eine Feile bildet.

Zwei Widerhaltplättchen m, eine Zwischenbüchse f und das als Gegen- oder Sperrmutter wirkende Heft e, welches am Dornzapfen d

sich aufschiebt, vervollständigen das Geräth.

Fig. 4., Bd. 270, S. 351Behufs des Anschleifens werden die angeschraubten Plättchen m und die Griffmutter e

entfernt, die Spannmutter e gelockert, so daſs

sämmtliche Plättchen eine gleichmäſsige Schräglage am Dorne annehmen können, weil

deren Löcher nach einer Richtung etwas gröſser sind als der Dornquerschnitt.

Das Ganze wird in einen guſseisernen Rahmen (Fig. 4, 5 und 6) in Fig. 4 eingelegt, mittels einer Stellschiene seitlich

festgeklemmt, so zwar daſs sämmtliche Schneidflächen einer freien Seite in eine

Ebene fallen, welche leicht auf einem gut abgerichteten Schleifsteine und in einem

Zuge abgeschliffen werden kann.

Pr.

Tafeln