| Titel: | Ueber die Herstellung der Teppiche unter besonderer Berücksichtigung der Knüpfteppiche. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 385 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung der Teppiche unter

besonderer Berücksichtigung der Knüpfteppiche.

(Fortsetzung des Berichtes S. 337 d. Bd.)

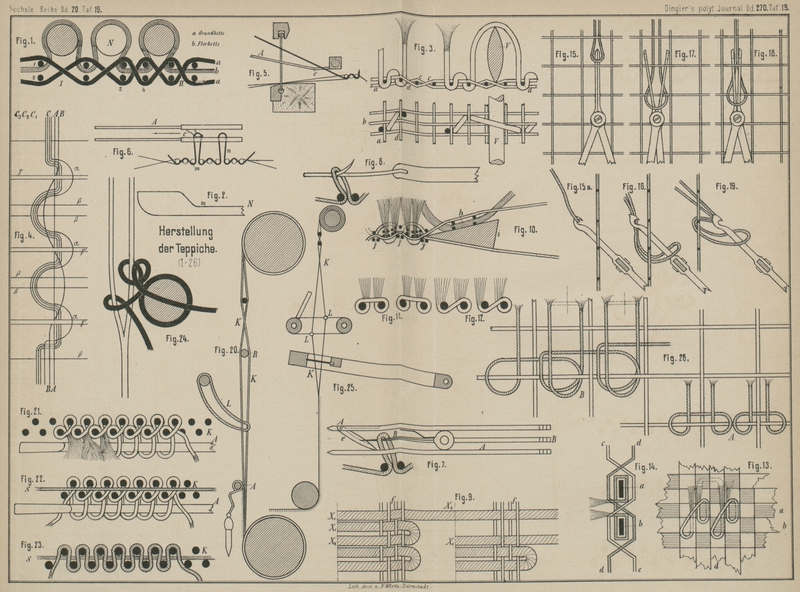

Mit Abbildungen auf Tafel

19, 20, 21 und

22.

Ueber die Herstellung der Teppiche.

Die Anfertigung der Knüpfteppiche geschah bis in die neueste Zeit lediglich durch die

Hand. Erst im J. 1884 lieſs sich Georg Juel in Würzen

durch das D. R. P. Kl. 86 Nr. 29 871 vom 29. April 1884 einen Webstuhl zur

Herstellung von Smyrnateppichen schützen, bei welchem die in passende Längen

abgeschnittenen Florfadenstücke mittels gabelförmiger Knüpfer über je zwei

Kettenfäden auswendig übergestreift und mit ihren Enden durch Federzangen, die im

Inneren dieser Knüpfer sitzen, zwischen denselben Kettenfäden hindurchgeführt

werden, worauf die Knüpfer frei zurückgehen.

Dieser Webstuhl stellt also Knüpfteppiche in derselben Weise her, wie sie

ursprünglich im Orient mit der Hand mühsam angefertigt wurden und welche, da ihre

Heimath Smyrna und die Umgegend dieses Ortes ist, unter dem Namen Smyrnateppiche

bekannt sind. Ihr charakteristisches Merkmal besteht einestheils in der Art und

Weise, wie die einzelnen Florfäden eingeschlungen werden, d.h. es wird jeder

Florfaden so um zwei Kettenfäden gelegt, daſs er dieselben auf ihren ganzen Umfang

berührt und seine beiden Pole zwischen je zwei Kettenfäden auf derselben Seite des

flottliegenden Theiles des Musterfadens vorstehen; anderentheils darin, daſs jedes

Muster in jeder beliebigen Zahl Farben hergestellt werden kann, ohne daſs die nicht

zur Bildung des Dessins dienenden Fäden unterhalb der Waare weiterlaufen.

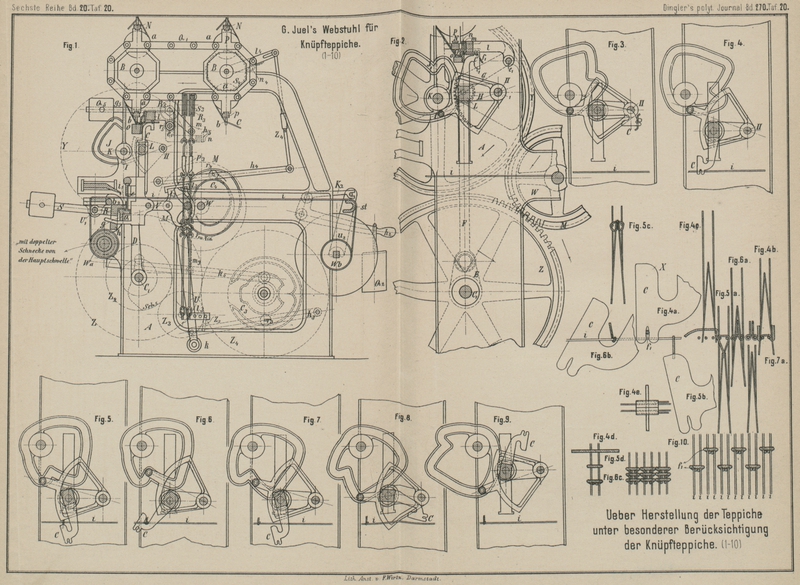

Der Webstuhl ist in der Fig. 1 Taf. 20 im Schnitte

dargestellt, Ehrend die Figuren 2 bis 10 Taf. 20 das

Einknüpfen der Florfäden veranschaulichen.

Der Antrieb des Stuhles erfolgt durch Riemenscheibe M,

welche der Vorgelegewelle W angeordnet ist, die die

beiden Zahnräder Y1 und

Y1a trägt, von

denen das erstere das Rad Y auf der Welle K und durch diese direkt die Coulisse J bewegt. Das zweite Zahnrad Y1a treibt das Rad Z auf der Kurbelwelle C1, welche mittels Pleuelstangen die Querstange mit

den Knüpfern C auf und ab bewegt. Es wird also ganze

Einrichtung des Knüpfens durch den Antrieb der Räder Z

und V vermittelt.

Direkt von der Vorgelegewelle W wird durch die Coulisse

C4 die Rolle r4 getrieben, welche

mittels des Hebels h4,

der Zugstange z4, des

Hebels l4 mit der

Sperrklinke n4 das

Sperrrad S4 und

hierdurch die Kettenräder B bewegt, wodurch die auf den

Ketten PQ1 sitzenden

Spulen a mit den Fadenführern N über die Knüpfer gebracht werden. Diese Zuführung der Spulen kann auch

auf irgend eine andere Art bewirkt werden, namentlich wird dies der Fall sein, wenn dieser

Theil des Webstuhles mit der bekannten Jacquardeinrichtung zum Weben von Mustern

versehen wird. Auf der Kurbelwelle C1 ist ferner noch das Zahnrad Z2 und die unrunde

Scheibe Sch5 befestigt.

Das Zahnrad Z2 dient

zum Antriebe des Zwischenrades Z3 und des Zahnrades Z4, auf dessen Welle die Coulisse C3 sitzt. Die

zugehörige Rolle r3,

der Hebel A3, die

Zugstange z3, der Hebel

l3 und die Stangen

m3 dienen zur

Bewegung der Litzen für die Fachbildung, falls die Florfäden nach dem Einknüpfen

noch mittels Bindfadenschusses fest verwebt werden sollen. Das Gestänge p3, die Ketten S3 auf den Rollen R3 halten dann die

Litzen mit Hilfe von Gewichten gespannt.

Die Schiffchen- bezieh. Schützenbewegung ist im Interesse der Einfachheit der

Darstellung weggelassen. Die unrunde Scheibe Sch5 wirkt auf den Hebel k5, welcher mit dem Hebel h5 durch eine Zugstange

verbunden ist und mittels des auf letzterem festgekeilten Rades R5 das auf dem Zapfen

e1 sitzende

Getriebe r5 und durch

dieses die Vorrichtung zum Abschneiden der Fäden treibt. Die von der unrunde Scheibe

Sch5 ausgehende

Bewegung dient dabei nur zum Zurückbewegen des Abschneidemessers, während das

eigentliche Abschneiden der Florfäden durch das auf die Welle des Rades R5 wirkende Gewicht Q5 am Hebel g5 bewirkt wird.

Endlich ist noch die Kettenspannung und die Bewegung des Waarenbaumes Wa zu erwähnen. Die

letztere erfolgt von der Kurbelwelle C1 aus mittels doppelten Schraubenantriebes und ist

in der Zeichnung, weil hierfür ohne weiteres Interesse, fortgelassen. Die Kette t, welche auf dem Waarenbaume Wa einerseits und auf der Walze Wb andererseits fest

aufgewickelt ist, wird durch die Wirkung des Gewichtes Q2 auf den Winkelhebel h2 der Druckstange K2 und des mit den

Hebeln u2 verbundenen

runden Querstückes st gespannt.

An dem Webstuhle lassen sich drei Arbeitsperioden unterscheiden. In der ersten

erfolgt das Einfädeln der Florfäden in die Knüpfer C,

in der zweiten das Einknüpfen derselben und in der dritten das Festschlagen.

Während die Knüpfer C aus der Stellung 8 (vgl. Fig. 2 bis 10) in die Stellung 2 übergehen, bewegen sich die die Fadenführer N tragenden Stangen p,

welche in den T-förmigen Gliedern P der Ketten Q1 achsial verschiebbar

in schwalbenschwanzförmigen Führungen angeordnet und auf einer Seite mit je einer

Führungsrolle versehen sind, in der Richtung des eingezeichneten Pfeiles gegen die

Knüpfer C. Bei dieser Bewegung stöſst jede

Führungsrolle gegen einen an der Stirnwand des Gestelles A angeordneten Knaggen und es wird hierdurch die zugehörige Schiene p entgegen der Wirkung einer Feder derart achsial

verschoben, daſs die Fadenführer N mit den Fäden fi

durch die Schlitze der Knüpfer C gehen und die

Musterfäden in die letzteren einlegen. Sobald sich die Fäden f1 in der richtigen Lage befinden, bewegt

sich das Messer m aus der punktirt gezeichneten Lage in

die in ausgezogenen Linien dargestellte und schneidet hierbei die Fäden ab, wobei

die Leiste n das neue Ende eines jeden Musterfadens

fest gegen o drückt, bis sich die Fadenführer N vorwärts bewegt und die aufgespulten Fäden

dementsprechend wieder von den Spulen a abgewickelt

haben.

Sämmtliche Knüpfer C, welche aus je zwei gegen einander

drückenden Federlamellen gebildet werden, sind auf einer Welle L von rechteckigem Querschnitte befestigt, die in zwei

Gleitstücken so gelagert ist, daſs sie sich in denselben um ihre Mittelachse drehen

können. Die Gleitstücke werden in senkrechten Schlitzen der Gestelle A des Webstuhles bei einer etwaigen Auf- und Abbewegung

geführt, die durch die Welle L mittels der

Pleuelstangen F, der Kurbeln E und der Welle C1 mit fest auf dieser sitzendem Zahnrade Z

vermittelt wird. Das Zahnrad Z ist mit der Kurbel E aus einem Stücke gegossen, sitzt fest auf der in den

Gestellböcken A nur drehbar gelagerten Welle C1, wird mittels des

Getriebes Y1a bewegt,

welches, wie die Antriebsriemenscheiben M des

Webstuhles, fest auf einer Vorgelegewelle W aufgekeilt

ist.

Auf der Welle L sitzt auſserhalb des Gestelles ein

kleines festes Zahnrad H, das mit dem Zahnradsegmente

des Hebels G in Eingriff steht. Der Hebel G schwingt um einen festen Zapfen des Gestelles II und endigt an seinem freien Ende mit einer Rolle I, welche sich in der Coulisse J führt. Diese Coulisse ist auf der Welle K

festgekeilt und wird durch das Zahnrad Y mittels des

Getriebes Y1 mit der

Uebersetzung 1 : 2 gedreht.

Die Grundkette ist in allen Figuren mit i bezeichnet;

die einzelnen Fäden derselben sind stark gespannt.

Die Coulisse J ist so gestaltet, daſs die Knüpfer die

acht gezeichneten Positionen einnehmen.

Es seien nun die Florfäden f1 in die Knüpfer C eingefädelt und

abgeschnitten. Die Knüpfer befinden sich in ihrer höchsten Stellung (feste

Hochstellung), die Kurbeln E bewegen sich in der

Richtung des Pfeiles nach unten, die Zahnräder Z und

F drehen sich dabei in den Richtungen der Pfeile.

Letzteres dreht auch die Welle K mit der Coulisse J nach der entsprechenden Richtung.

Die Bewegung der Knüpfer ist nun eine doppelte, und zwar:

1) eine auf- und abwärtsgehende, entsprechend der Stellung der Kurbeln E und

2) eine drehende, entsprechend der aus der relativen Bewegung es Zahnrades H gegen das Zahnradsegment G resultirenden Drehbewegung der Welle L.

Während nämlich die Welle mit dem Rade H

σk und ab geht,

wird die Bewegung des um Punkt II schwingenden

Zahnradsegmentes, an dessen Verlängerung sich die Rolle I befindet, m der beabsichtigten Weise nach

Maſsgabe der Drehung der geeignet geformten Coulisse (in welcher die Rolle I sich führt) derart verändert, daſs die Knüpfer nach

einander genau die in den nachgenannten Figuren gezeichneten Stellungen

einnehmen.

Fig. 2. Aus

der höchsten Stellung bewegen sich die Knüpfer abwärts und gelangen, sich

gleichzeitig drehend, in die Stellung Fig. 3 und endlich in die

Fig.

4.

Die Knüpfer sind in die erste Tiefstellung gelangt, ohne die Kette i zu berühren, wobei sich dieselben um 180° gedreht

haben. Sie halten die abgeschnittenen Florfäden in den Schlitzen quer über die

Kette, wie Fig.

4 zeigt. Die Knüpfer gehen weiter nach abwärts, biegen die Florfäden über

je zwei entsprechende Kettenfäden, wie Fig. 4a andeutet, drücken

mit den innen zusammenfedernden Schnäbeln die Enden der Florfäden gegen einander und

gelangen nach der Stellung Fig. 5.

Fig. 5. Die

Knüpfer haben also die Wollfäden über je zwei zugehörige Kettenfäden gespannt und

vermöge ihrer Federkraft die freien Enden der Wollfäden zwischen diese zwei

Kettenfäden gezogen und sind damit in ihre unterste Stellung (zweite Tiefstellung)

gekommen. Sie gehen wieder aufwärts in die Stellung Fig. 5a. Die Enden der

Florfäden werden nun mittels der inneren Schnäbel der Knüpfer zwischen denselben

entsprechenden Kettenfäden in die Höhe gezogen. Dabei gehen sie an dem mittleren,

über die Kette gespannten Theile der Florfäden vorbei, weil ihre Bewegung nicht eine

genau senkrechte, sondern eine in zweckmäſsiger Richtung etwas schief aufwärts

gehende ist. Die Knüpfer gelangen nunmehr in die Stellung Fig. 6.

Fig. 6. Die

Knüpfer sind in ihre zweite Hochstellung gelangt und haben die Enden der Wollfäden

zwischen den beiden entsprechenden Kettenfäden hochgezogen und in der nun zweiten

höchsten Stellung losgelassen. Die Smyrnateppichknoten sind hiermit fertig. Die

Abrundung x der Knüpfer und die erwähnte, nicht genau

senkrechte Bewegung derselben gestattet endlich ein freies Zurückgehen der

letzteren. Dieselben kommen in die mit der vorherigen Stellung 5 identischen Stellung 7, haben aber keine Fäden mehr,

sie gehen weiter rückwärts nach Stellung 8 und 9 und zuletzt nach der ursprünglichen Stellung 2 zurück.

Für sehr feine Kettenfädentheilung werden die Knüpfer C

versetzt auf der Welle L befestigt, so daſs dieselben

in zwei Reihen einknüpfen. Die Anordnung wird getroffen, um mehr Raum für die

Knüpfer und Florfäden während des Knüpfens in der Kette zu schaffen.

Es ist von groſser Wichtigkeit, die Kette während des Knüpfens möglichst

festzustellen. Zu diesem Zwecke ist am Gestelle des Webstuhles eine Welle U1 gelagert (Fig. 1), welche

einen Doppelhebel S mit einem genügend schweren

Gewichte an seinem langen Hebelarme trägt. An dem kurzen Hebelarme desselben Hebels

befindet sich eine Schiene, in welcher den Zwischenräumen der Kettenfäden

entsprechend gestellte

Stifte i1 in der Zahl

der Zwischenräume befestigt sind. Die Schiene hat eine Oese h, welche so geformt ist, daſs sich dieselbe beim Annähern der Lade D durch einen Daumen g der

letzteren nach abwärts bewegt. Das Gewicht des Doppelhebels drückt mithin die Stifte

i1 zwischen die

Kettenfäden und fixirt dieselben während des Knüpfens, weil dann die Lade D in ihrer den Stiften abgewendeten hinteren Stellung

sich befindet und somit der Daumen g auſser Eingriff

steht. Sobald die Lade mit dem Blatte e in die Nähe der

Stifte i1 kommt, gehen

dieselben nach unten, um dem Aufschieben der Schuſsfäden, wie der. Anschieben der

Knoten nicht hinderlich zu sein.

Die mit dem Blatte e und der Schiffchenbahn Q ausgestattete Lade D Ist

auf der Welle C1 mit

Augen lose aufgesetzt und erhält ihre Bewegung von der Welle C1, welche zur Kurbelwelle ausgebildet

ist, mittels der Coulisse U und der Zugstange F. Die Coulisse U schwingt

so und ist derart geformt, daſs dieselbe während eines Drittels der ganzen Umdrehung

der Welle W vollkommen stillsteht, da der

Krümmungsbogen der Coulisse gleich dem Radius der Kurbelwelle gemacht ist. Während

dieses Stillstandes erfolgt das eigentliche Knüpfen der Wollfäden. Die Zähnezahlen

der Räder Z und Y1 verhalten sich wie 2 : 1, so daſs die Lade zwei

Bewegungen macht, wenn die Welle L mit den Knüpfern

einmal auf und ab geht, und zwar so, daſs einmal nach dem Einknüpfen die Knoten an

das bereits fertige Teppichstück fest angeschoben werden, und das andere Mal

eventuell die (Leinwand-) Bindung des Schusses.

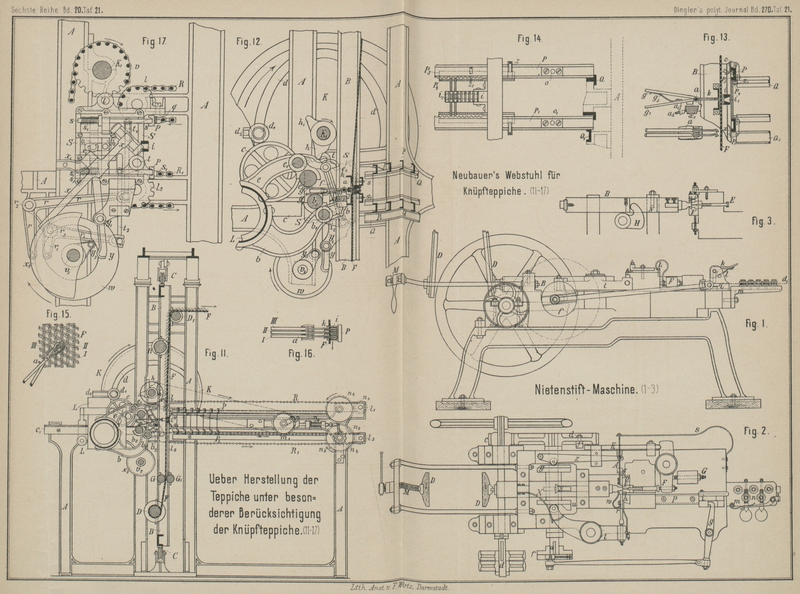

Während Juel in Würzen Knüpfteppiche in der Weise auf

mechanischem Wege herstellt, daſs er einzelne Fadenstücke mit Hilfe eigenartig

gestalteter Schlingenbilder in ein System ausgespannter Kettenfäden derart

einknüpft, daſs immer je ein Musterfaden je zwei Kettenfäden nach Art der

Smyrnaknüpfung umschlingt, knüpft Neubauer in Plauen i.

V. immer je einen Musterfaden nur um einen Kettenfaden und verwendet hierzu ein

System von Zangen, wie sie in den Fig. 15 bis 19 Taf. 19

dargestellt und durch das D. R. P. Kl. 8 Nr. 32886 vom 14. März 1885 geschützt sind,

welchen die Fadenstücke in abgepaſsten Längen zugeführt werden. Hierbei setzt er

entweder ein fertiges Grundgewebe voraus und zwar Canevas oder läſst dasselbe

entweder gleichzeitig mit den Knoten in der Weise entstehen, daſs nach jeder

Knotenreihe ein Schuſsfaden in das Grundkettenfach eingetragen wird.

Die Maschine, auf welcher das erstere der Fall ist, das Einknüpfen also in ein

fertiges Grundgewebe erfolgt, ist durch das D. R. P. Kl. 25 Nr. 39885 vom 8.

December 1885 geschützt und in den Fig. 11 bis 17 Taf. 21

dargestellt.

Der netzartig gewebte Grundstoff' F ist auf eine Walze

D aufgewickelt, welche in einem auf Rollen C sich wagerecht hin und her bewegenden Rahmen B gelagert und deren Drehbarkeit durch eine

Bremsvorrichtung regulirt werden kann. Von der Walze D

geht der Stoff zwischen

zwei ebenfalls im Rahmen gelagerten Führungswalzen GG1 hindurch vor den Spitzen der

Knüpfzangen und einer mit schraubenförmig gewundenen Messern versehenen Scheerwalze

H vorüber zur Transportwalze D1, welche durch ein

auf ihr sitzendes Zahngetriebe und eine Anzahl auf der Peripherie der

Hauptriemenscheibe K angeordneter Zähne intermittirende

Vorwärtsbewegung erhält (Fig. 11 Taf. 21).

Die Knüpfzangen a sind mittels Klammern a1 und Schrauben a2 auf der Stange a3 von trapezförmigem

Querschnitte neben einander in der ganzen Breite des Stoffes F wagerecht befestigt (Fig. 11 und 13 Taf. 21).

Die Stange a3 lagert

auf Armen b des Wagens L,

derselbe hat die Gestalt eines Cylinders und trägt an seinen Enden je ein Laufrad

c, welches auf am Hauptgestelle befestigten

Schienen rollt (Fig. 11 Taf. 21). Eine zweimalige Vor- und Rückwärtsbewegung während

einer Umdrehung der Welle K1 erhält der Wagen L und mit ihm die Zangen

a durch in ellipsenförmigen Nuthen d der Räder K gleitende

Zapfen d1 , die mittels

der Arme d2 mit dem

Wagengestelle L verbunden sind. Am Arme b, ebenso wie am Arme c

des Wagens L sind um Zapfen b1 bezieh. e1 drehbare Hebel b2 bezieh. l2 befestigt, welche durch ein Querstück

f beweglich mit einander verbunden sind und unter

bezieh. über alle Druckarme g bezieh. g1 der Zangen a laufende runde Stangen b3 bezieh. e3 tragen, so daſs beim Niederdrücken des

Hebels e2 sich letztere

den Armen g bezieh. g1 nähern und somit die Zangen öffnen (Fig. 12 Taf.

21).

Zwischen den Zangenarmen angebrachte Federn g3 (Fig. 13) bewirken nach

Aufhören des Druckes den Rücktritt der bewegten Theile in ihre alte Lage und somit

ein Schlieſsen der Zangen.

Das Niederdrücken der Hebel e2 geschieht durch auf der Hauptwelle K1 der Riemenscheiben K

sitzende Daumenscheiben hh1 (Fig.

11).

Wagerecht im Rahmen B vor den Spitzen der Zangen a befindet sich eine mit der Zangenspitzenentfernung

entsprechenden Löchern i1 versehene Querleiste i, zwischen derselben

und dem sogen. Stoffhalter k passirt der Stoff F (Fig. 13). Derselbe, sowie

der ganze Rahmen B erhält durch einen mittels Armes Z am Rahmen B befestigten,

sich in einer entsprechend gebildeten Nuth des Hauptrades K führenden Stift zur geeigneten Zeit eine Seitenbewegung.

Die in das Grundgewebe F einzuknüpfenden Florfäden sind

entsprechend der Entfernung der Zangenspitzen zwischen zwei Fadenlinealen PP1 eingespannt, welche

auf am Gestelle A befestigten Schienen QQ1 (Fig. 11, 12 und 13) gleiten und von zwei

mit Mitnehmern q (Fig. 17) versehenen

Kettenbändern RR1 den

Zangen a zugeführt werden. Die Kettenbänder RR1 laufen über

Kettenrollen ll1

bezieh. l2

l3, die am Gestelle A drehbar befestigt sind.

Sie erhalten ihre Bewegung von der Haupttriebwelle K,

durch Kettenräder m1,

einen auf der Welle des letzteren befindlichen Daumen n, welcher einen

Bolzen n1 vorwärts

schiebt, der mittels eines Greifers n2 ein Zahnrad n3, somit das Getriebe n4 und endlich damit die Ketten RR1 intermittirend

bewegt (Fig.

11). Die von letzteren transportirten Fadenträger PP1 sind mit Löchern oo1 (Fig. 14) versehen,

mittels welcher sie sich auf die Stifte ss1 (Fig. 17) schieben,

während sie zu gleicher Zeit die Gleitschienen QQ1 verlassen. In diesem Augenblicke haben die Zangen

a die Florfäden erfaſst und angezogen; um dieser

Bewegung zu folgen, müssen sich die Stifte ss1 nebst den auf ihnen sitzenden Fadenträgern PP1 nähern. Zu diesem

Zwecke und um sich am Schlusse einer Einknüpfung der Träger PP1 zu entledigen, dient der in Fig. 17

gezeichnete Mechanismus. In dem auf kurzen Bolzen t ein

wenig seitlich beweglich am Gestelle A befestigten

Gehäuse S (Fig. 17) liegen die

Stifte ss1. Dieselben

sind durch Stäbe t1

t2 mit den um feste

Punkte r2

r3 drehbaren

Winkelhebeln rr1

verbunden. Die kurzen Arme derselben schleifen auf den Rändern einer auf der durch

Kettenräder v von der Hauptwelle K1 getriebenen Welle

v2 sitzenden

ringförmigen Scheibe w, die sich an einer Stelle

verjüngt, so daſs sich hier die kurzen Hebelarme der Winkelhebel rr1 nähern, die

längeren dagegen und damit die Stifte ss1 sich entfernen und umgekehrt. Der zweiarmige Hebel

x ist um einen am Gestelle A befestigten Arm x1 drehbar mit einem Ende am Gehäuse S

befestigt, mit dem anderen schleift er in einer Nuth des ebenfalls auf der Welle v2 sitzenden Rades x2 und gibt dem ganzen

Gehäuse und den auf den Stiften ss1 sitzenden Fadenträgern eine geringe seitliche

Bewegung. Der am Gehäuse S in y1 drehbar befestigte Hebel y schiebt die Stifte ss1 mittels Platte y2 zurück, so daſs sie die Fadenträger PP1 fallen lassen,

sobald der ebenfalls auf der Welle v2 sitzende Daumen y3 seinen kürzeren Hebelarm nach auſsen drückt.

Federn s2 und s3 bringen die Stifte

ss1 wieder in ihre

frühere Lage zurück.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende: Der Wagen L wird durch die in Nuthen d der

Hauptriemenscheiben K gleitenden Zapfen d1 mit den auf den

Armen b des Wagens befindlichen Zangen a dem Stoffe F, welcher

sich zwischen dem Stoffhalter k und der durchlöcherten

Querleiste i befindet, zugeführt. Die Florfaden träger

PP1 haben sich von

den Führungsschienen QQ1 herunter und mittels Löcher oo1 auf die Stifte ss1 geschoben. Die Zangen a gleiten nun durch die Waschen des Stoffes F

und die Löcher i1 der

Querleiste hindurch. Kurz vorher hat der mit einem Ende in einer Nuth des auf der

Welle v2 sitzenden

Rades x2 (Fig. 17)

greifende, mit dem anderen am Gehäuse S befestigte

Hebel x (um den Arm x1 drehbar) das letztere nebst den auf den Stiften

ss1 sitzenden

Fadenträgern ein wenig seitwärts geschoben, um den hervortretenden Zangenspitzen

auszuweichen und sich gleich darauf zurück zu begeben und die Fäden in die Haken

derselben zu legen. Der Wagen L und die Zangen o treten nun, die ergriffenen Fäden mit sich führend, durch

die Löcher i1 zurück

und begeben sich in die Lage der Fig. 11. Die auf Stiften

ss1 sitzenden

Fadenlineale PP1 nähern

sich, um die Florfäden den Zangen folgen zu lassen, indem die kurzen Arme der

Winkelhebel rr1 (Fig. 17) auf

den breiteren Theil der ebenfalls auf Welle v2 sitzenden ringförmigen Scheibe w gleiten, sich entfernen, die längeren Arme und damit

Stifte ss1 mit den

Fadenlinealen PP1 sich

also nähern. Nun gelangen die Zapfen d1 des Wagens L in die

zweite Hälfte der ellipsenförmigen Nuth d, die Zangen

a avanciren also nochmals.

Nun wird der ganze Rahmen B mit Stoff' und Leiste i in der Pfeilrichtung (Fig. 16) wagerecht

verschoben, so daſs eine jede Zange a durch die von der

links benachbarten Zange a gezogene Schleife hindurch

in das dritte Loch i1

links tritt, so daſs z.B. Zange a in der Lage I (Fig. 16) durch die von

Zange II gezogene Schleife durch das Loch i1 der Zange III tritt. Nun werden durch Druck des Daumens h auf den Hebel e2 die Zangen geöffnet, und zwar in der Weise, daſs

sich der Druck durch Querstück f auf Hebel b2 und auf die über

bezieh. unter den Druckarmen der Zangen a befindlichen

Stangen e3 bezieh. b3 (Fig. 12) überträgt und

sich letzterer nähern. Die geöffnete Zange a1 welche durch Loch i1 der Zange a3 (Fig. 16) greift, faſst

also die Enden des Fadens der Zange a2, welcher sich durch die Verschiebung des Rahmens

B vor die Oeffnung der Zange a3 legt. Nun kommt

Hebel e2 vom Daumen h frei, die Zangen schlieſsen sich (Fig. 15), werden durch

Zapfen d1 kräftig in

ihre Anfangsstellung zurückgezogen und öffnen sich wieder momentan durch einen

geringen Druck des Daumens At auf den Hebel e2 Der Stoff F wird um

eine Maschenweite heraufgerückt (Fig. 1), durch Kettenräder

m1 Daumen n, Greifer n2, Zahnrad n3 und Getriebe n4 werden die Ketten RR1 so weit bewegt, daſs neue Faden träger

PP1 auf die Stifte

ss1 gleiten, welche

durch die vom Daumen y3

bewegten zweiarmigen Hebel y (Fig. 17) zurückgezogen

wurden und die leeren Fadenträger fallen lieſsen. Federn s2 und s3 brachten die Stifte ss1 wieder in ihre alte Lage zurück.

Die Fadenträger PP1

bestehen je aus zwei von Façoneisen gebildeten Stäben P3 und P4, von welchen der eine P4 Winkelform hat'; zwischen beide werden

auf einem eigens hierzu construirten Tische die Florfäden geklemmt, wie weiter unten

ausgeführt werden soll. Die Stäbe P3 und P4 werden am Ende von P4 in der Weise zusammengehalten, daſs

eine an letzterem befestigte Feder z über einen Flansch

des ersteren greift (Fig. 13 und 14), auſserdem

an verschiedenen Stellen noch dadurch, daſs ein an P3 befestigter Stift z1 durch den Flansch von P4 tritt und eine

ebenfalls an ersterem befestigte federnde Klinke z2 in eine Aussparung des letzteren faſst. Die

Fadenträger PP1 werden

in der Weise zum Gebrauche vorbereitet, daſs man je zwei der Eisen P3 mit den Stegen an

einander in der gehörigen Entfernung quer über einen Tisch legt, die Fäden quer über dieselben spannt und

an den Enden mittels Leisten festklemmt; hierauf klemmt man Leisten in der Weise

über die Eisen P3, daſs

Raum für die Lineale P4

bleibt; hierauf schneidet man mit einem scharfen Messer zwischen je zwei Eisen P3 hindurch, schiebt

mittels Zahnrades und Kurbel die links liegenden so weit nach links, daſs man die

Lineale P4 befestigen

kann, und versteift nun die fertigen Lineale mittels Leisten, welche mit kleinen

Zapfen in entsprechende Löcher der Lineale greifen.

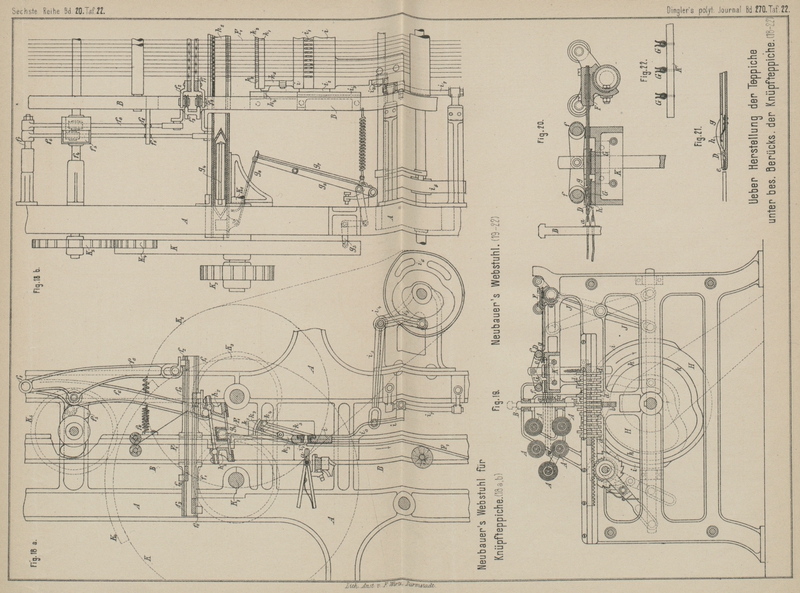

Von der vorstehend beschriebenen Maschine unterscheidet sich die durch das Patent D.

R. P. Kl. 25 Nr. 41131 vom 23. Februar 1887 geschützte und in den Fig. 18a und 18b Taf. 22

dargestellte Maschine, wie bereits angedeutet, dadurch, daſs mit dem Knüpfen der

Florfäden gleichzeitig das zur Aufnahme derselben dienende Grundgewebe hergestellt

wird. An Stelle des netzartig gewebten fertigen Grundgewebes sind nur Kettenfäden

aufgebäumt, um welche die Florfäden geknüpft werden und welche mit Hilfe einer neben

den Knüpfmechanismen vorhandenen Webevorrichtung nach jeder Knüpfung durch einen

oder mehrere Schuſsfäden gebunden werden. Die Weblade oder das Rietblatt preſst die

Querfäden mitsammt den Florfäden stark zusammen; das Gefüge des Teppiches wird

demnach ein festeres.

A ist das Maschinengestell, B der die aufgebäumten Kettenfäden F1 tragende senkrechte, seitlich bewegliche Rahmen.

Die Kettenfaden bergen sich in der Pfeilrichtung von oben nach unten an den Spitzen

der Knüpfzangen a und der mit Löchern i1 für dieselben

versehenen Querleiste i vorbei. Letztere ist nicht mit

dem Rahmen B fest verbunden, sondern gleitet mit dem

Zapfen i2 in

Führungsnuthen i3

desselben auf und ab. Diese Bewegung wird durch den um Achse i4 beweglichen Winkelhebel i5 vermittelt, welcher

mit dem einen Arme in einer entsprechenden Curvennuth der Scheibe i6 gleitet, während der

andere an der Querleiste i drehbar befestigt ist. Die

Scheibe i6 wird durch

Kette oder Riemen von der Scheibe K2 (Fig. 18a) gedreht, deren

Achse sich durch Zahntrieb E3 mit der Hauptwelle K1 in Eingriff befindet.

Eine Stange i7 bewirkt

eine weitere Geradführung der Querleiste i. Letztere

ist mittels Gelenkhebels k3 mit einer Schiene k1 verbunden, welche mittels kammartig neben einander

angeordneter Blätter k2

zwischen die Kettenfäden F1 greift und sich mit Bolzen oder Stiften k4 in einer schrägen Nuth k5 führt. Diese Führung

veranlaſst eine seitliche Bewegung der Schiene k1 in der Weise, daſs bei ihrer Hochstellung (Fig. 18a) der

Schuſsfaden unbehindert zwischen die ein Fach bildenden Kettenfäden eingelegt werden

kann.

Die Fachbildung geschieht wie gewöhnlich durch Litzenrahmen f1, welche sich nach der Darstellung mit

Rollen f2 wagerecht

zwischen Laufschienen f3 führen und ihre Bewegung von den auf Welle f4sitzenden Daumenscheiben f5 und einarmigen, um f7 drehbaren, durch Federn f8 an die

Daumenscheiben gepreſsten Hebeln f6 erhalten.

Der Schützen g4 wird in

üblicher Weise durch das Fach der Kettenfäden bewegt. Er kann seinen Antrieb von dem

auf der Hauptwelle K1

sitzenden, durch Zahnschnitt K4 und Zahnrad K5 zugleich die Welle f4 und bezieh. die Daumenscheiben f5 bewegenden Trieb

oder Schwungrad K erhalten, welches mit einer in der

Zeichnung nicht sichtbaren Nuth versehen ist, in der sich ein Winkelhebel g5 (Fig. 18b) führt.

Letzterer wirkt auf die Hebelcombination g6

g7 u.s.w., welche

hinter den Schützen greift und dessen Bewegung veranlasst.

Der Schützen wird am besten durch einen mit Querschlitzen für die Kettenfäden und

Längsschlitz für den Schuſsfaden versehenen Kanal h2 geführt. Letzterer hat zweckmäſsig eine schräge

Lage, d.h. er ist nach der Kette zu geneigt (Fig. 18a), so daſs der

Schuſsfaden an den Querblättern k2 der Schiene k1 bezieh. vor deren Enden vorbei eingelegt werden

kann.

Die mit den beschriebenen Vorrichtungen ausgerüstete Knüpfmaschine functionirt in

folgender Weise:

Nachdem die Zangen a (Fig. 18a) das Einknüpfen

der Florfäden in der oben beschriebenen Weise um die Kettenfaden F1 automatisch bewirkt

haben, werden durch die Daumenscheiben f5 und Hebel f6 die Litzenrahmen f1 gegen einander verschoben, d.h. ein Fach gebildet.

Der Schützen g4 erhält

durch den in einer Nuth des Haupttriebrades K

gleitenden Winkelhebel g5 und Hebel g6

g7 u.s.w. einen Antrieb

und wird durch den Kanal h2, d.h. durch das von den Kettenfäden gebildete Fach geschickt.

Je nach Wunsch können dabei ein oder mehrere Schuſs schnell hinter einander erfolgen,

und würden sich die Einrichtungen nicht wesentlich ändern. Nach jedem Schusse jedoch

senkt sich die durch Scheibe t6 und Winkelhebel t5 bewegte Querleiste i

und mit ihr die Schiene k1, welche durch den in Nuth k5 geführten Bolzen k4 nach vorn geneigt und mit den

kammartigen Blättern k2

zwischen die Kettenfäden geführt wird; die Schuſs- und Florfäden werden also ähnlich

wie durch Lade oder Rietblatt fest und gleichmäſsig zusammengepreſst. Nachdem die

bezieh. Theile wieder in ihre frühere Lage zurückgekehrt sind, erfolgt ein weiteres

Einknüpfen von Florfäden und danach wieder die Einlegung eines oder mehrerer

Schuſsfaden.

Bei der Herstellung der Knüpfteppiche unter Verwendung kurzer Fadenstücke ist es sehr

wesentlich, daſs die zu verarbeitenden Fäden beim Abschneiden von den Spulen schon

nach Maſsgabe des Musters, nach welchem der Teppich hergestellt werden soll,

geordnet sind; dieses Ordnen der farbigen Fadenabschnitte ist, sobald es durch Hand

geschieht, äuſserst zeitraubend.

Um in dieser Beziehung eine ganz bedeutende Erleichterung zu schaffen, hat Bruno Neubauer in Flauen i. V. eine mechanische

Vorrichtung construirt, welche in den Fig. 19 bis 22 Taf. 22

dargestellt und durch das D. R. P. Kl. 86 Nr. 39879 vom 14. December 1886 geschützt

ist.

Die Wirkung dieser Einrichtung beruht im Wesentlichen darauf, daſs durch ein ähnlich

der Jacquardkarte wirkendes Stiftbrett eine Anzahl die Fadenenden tragender Düsen

bewegt wird, so daſs dieselben mit gewissen Fadenfarben, gemäſs dem Muster, in eine

wagerechte Reihe zu liegen kommen und in solcher Lage durch besondere Fadenzangen

die Fäden durch Fädelröhrchen hindurchgezogen und in geeigneter Länge abgeschnitten

werden.

Dieser Vorgang wird ausgeführt mit Hilfe folgender specieller Mechanismen.

Die von den Garnspulen A ablaufenden Fäden werden nach

den Düsenträgern B geleitet, von welchen jeder so viel

über einander sitzende Düsen a trägt, als Farben

verarbeitet werden sollen. Die Düsen träger sind in senkrechter Richtung

verschiebbar, und zwar geschieht diese Bewegung durch eine Schiene b, welche auf eine Reihe Stifte d wirkt, welche gemäſs der Gruppirung der Farben verschiedene Längen

haben. Die Stifte d haben den Zweck, die Düsenträger

mehr oder weniger hoch zu heben, je nachdem die eine oder andere Fadenfarbe vor die

Zangenreihe D geführt werden soll. Die Stifte sitzen

lose in einer Platte aus Holz oder Blech und werden nach Art der Jacquardkarte

gelegt. Die Platte ist mit einem Zahnstangen- oder einem anderen

Verschiebungsmechanismus verbunden, welcher bei jeder Tour der Maschine das

Vorrücken einer neuen Stiftreihe bewirkt.

Die mittels der Stifte bewegten Düsenträger bringen je nach dem Muster die

Fadenfarben vor die Nadelreihe D bezieh. den Nadelwagen

F und die Fädelröhrchen G. Aus den Düsen a ragt stets ein kurzes

Stück Faden heraus, welches beim Ankommen der Fädelzange D von letzterer ergriffen wird, um bei Rückbewegung des Fädelnadelwagens

F den Faden durch das Fädelröhrchen G hindurchzuziehen. Hierbei wirkt die Nadel eigenartig,

indem das Maul e derselben bei Ankunft an der Düse

geöffnet sein muſs, um vor Beginn des Rückganges vom Nadelwagen wieder geschlossen

zu werden.

Das Oeffnen der Nadelmäuler geschieht durch die Wirkung der excentrisch gelagerten

Druckwellen f, welche auf den Maulhebel g der Nadel wirken und das Oeffnen zur Folge haben,

während das Schlieſsen mittels der Federn h (Fig. 20 und

21)

geschieht. Die Bewegung der Wellen f geschieht durch

die auf Scheibe H sitzende Rollenbahn i. Nach vollendetem Rückgange des Nadelwagens, d.h.

nach stattgefundenem Durchziehen der Fäden durch die Fädelröhrchen werden die

Nadelmäuler wieder geöffnet, um den Faden frei zu lassen.

Der Gesammtvorgang beim Betriebe der Maschine ist folgender: Die sämmtlichen Düsen der

einzelnen Düsen träger sind mit Spulenwollfäden verbunden. Die erste Stiftreihe d der Platte befindet sich über der Treibschiene b, die mittels Curve k

gehoben wird, so daſs die Stifte nach ihrer Länge die Düsenträger in senkrechter

Richtung aufwärts schieben. Nach erfolgtem Verschieben steht eine Reihe Fäden in

gewissem Farbenwechsel vor dem Nadelwagen. Letzterer ist durch Wirkung des Hebels

J mit den Nadeln vor die Düsen gelangt und die

Nadelmäuler sind geöffnet, um die aus den Düsen herausragenden Fadenenden zu

ergreifen, festzuhalten und bei Rückbewegung des Nadelwagens in die in die Platte

K eingeklemmten Fädelröhrchen G einzuziehen, worauf die Fäden vor den Düsen

abgeschnitten werden. Hierauf wird wieder eine neue Stiftreihe d vorgerückt und eine neue Tour beginnt.

(Schluſs folgt.)