| Titel: | Ueber die Herstellung der Teppiche unter besonderer Berücksichtigung der Knüpfteppiche. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 433 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung der Teppiche unter

besonderer Berücksichtigung der Knüpfteppiche.

(Schluſs des Berichtes S. 385 d. Bd.)

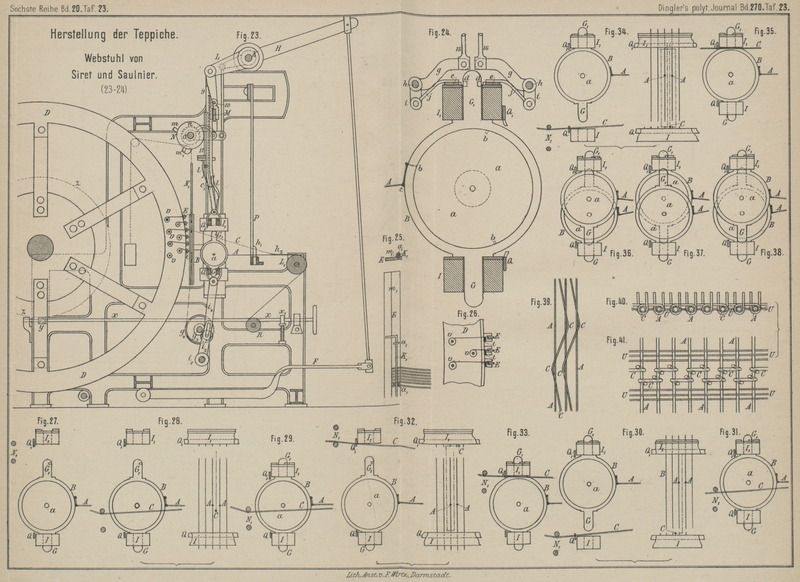

Mit Abbildungen auf Tafel

23.

Ueber die Herstellung der Teppiche.

Wesentlich verschieden von den Maschinen von Juel in

Würzen und Neubauer in Plauen i. V. zur Anfertigung von

Knüpfteppichen ist der Webstuhl von Antoinet Siret in

Paris und Jules Léon Ferdinand Saulnier in Roubaix Nord,

. Während auf den beiden ersten die Herstellung des Flores in der Weise erfolgt,

daſs kurze Fadenstücke mit Hilfe von Schlingenbildern oder Zangen in den Grundstoff

eingeknüpft werden, erfolgt bei dem Webstuhle von Siret

und Saulnier die Bildung des Flores dadurch, daſs die

auf Spulen aufgewickelten Musterfäden durch eine geeignete Kreuzung mit den

Grundkettenfäden mit diesen verknüpft und nach Bildung je einer Knotenreihe

abgeschnitten werden. Die Knotenbildung ist hierbei ähnlich wie bei

Smyrnateppichen.

Der durch das D. R. P. Kl. 86 Nr. 42 835 vom 15. Oktober 1886 geschützte Webstuhl ist

in den Fig.

23 bis 26 Taf. 23 dargestellt, während die Fig. 27 bis 41 die

Knotenbildung wiedergeben.

Die Fäden der Grundkette A sind auf schmale

Spulenscheiben a von Metall aufgewickelt, welche in

ringförmigen Spulenträgern B untergebracht werden und

mittels der Zapfen b, welche zwischen den Flanschen der

Spulenscheiben in die Spulen eindringen, gehalten werden (Fig. 23 und 24). Einer der

Zapfen b endigt auſsen in ein Ohr, durch welches der

von der Spule ablaufende Kettenfaden, welcher auſserdem noch in einem Ohre c des Spulenträgers geführt ist, hindurchgeht. Die

Anzahl der Spulen a ist gleich der Anzahl der

Grundkettenfäden. Oben und unten endigen die Spulen träger in Zapfen GG1. Die unteren Zapfen

G dienen zum Tragen und Führen der Spulenträger auf

und in dem Querstege I, auf welchem sie aufruhen,

während die oberen Zapfen G1 dazu dienen, diese Spulen träger mittels eines Quersteges I1 zu heben. Letzterer

ist mit einer Vorrichtung zum Aus- und Einrücken versehen, mittels deren die

Spulenträger mit diesem Querstege verbunden und wieder freigegeben werden können. Zu

diesem Zwecke sind die Spulenträger derart mit Einkerbungen d ausgestattet (Fig. 24), daſs dieselben

wechselweise auf der vorderen und hinteren Seite der Träger sich befinden. Den

Einkerbungen d entsprechend sind die gezahnten Schienen

e angeordnet, die auf dem Querstege It in Führungen

verschiebbar sind. Auf den Armen g ruhende Federn

halten die beiden gezahnten Schienen e auſser Berührung

mit den Zapfen der Spulenträger. Der Eingriff der gezahnten Schienen e wird durch die beiden Hakenstangen 48 und 46 bewirkt, welche

mit den Armen g verbunden sind. Diese letzteren sind

auf die Achsen h aufgekeilt, welche die Kurbeln i tragen, auf welchen die mit den gezahnten Schienen

e fest verbundenen Halter j befestigt sind. Werden die Hakenstangen 15

und 16 bewegt, so greifen die Zähne d der gezahnten Schiene e

in die Einkerbungen d der Spulenträger und verbinden

diese mit dem Stege I1.

Der Webstuhl wird mittels eines einzigen Trittes F in

Bewegung gesetzt. Um eine Knüpfung zu machen, muſs der Tritt achtmal getreten

werden. Mit dem Tritte F ist ein Hebel H verbunden, welcher auf die obere Welle K aufgekeilt ist. Auf dieser Welle sitzen auch die

Hebel L, welche durch Gelenke mit dem Gegengewichte

tragenden Hebezeuge M verbunden sind. Mit Hilfe dieses

Hebezeuges werden unter Vermittelung von Hakenstangen, die mit den Führungsstegen

II1 dem Rahmen N1 u.s.w. verbunden

sind, die letzteren Theile in der erforderlichen Weise bewegt. Diese Hakenstangen

kommen zu diesem Zwecke nach einer bestimmten Reihenfolge in Eingriff mit dem

Hebezeuge und werden durch die Federn l auſser

Berührung mit demselben gehalten, während sie mittels der auf den Walzen N sitzenden Daumen m gegen

das Hebezeug gepreſst werden, so daſs die Haken in Eingriff mit demselben kommen.

Diese Walzen sind auf die Welle O aufgekeilt und drehen

sich bei jedem Auf- und Niedergänge des Trittes F um

den achten Theil ihres Umfanges. Erreicht wird dieses durch einen Schalthaken und

ein auf die Welle O aufgekeiltes Schaltrad n.

Auf den Querstegen II1

sind die Kämme QQ1

verschiebbar befestigt, und zwar ist ihre Bewegung so berechnet, daſs der Kamm Q eine seitliche Verschiebung ausführt, welche gleich

dem Abstande zwischen zwei Kettenfäden ist, während der Kamm Q1 eine seitliche Bewegung hat, welche

doppelt so groſs ist, wie der Abstand zwischen zwei Kettenfäden.

Die Fäden der Polkette (Musterfäden) C sind auf Spulen

v aufgewickelt, die auf einer Trommel D sitzen, und zwar in einer durch zu webende Muster

bedingten Ordnung. Der Umfang der drehbar gelagerten Trommel ist mit Stäben A (Fig. 26) besetzt, über

welche die von den Spulen v kommenden Fäden laufen. So

viel Spulen auf der Trommel, so viel Stäbe sind auch auf derselben.

Um die Polkettenfäden mit den Grundkettenfäden zu knüpfen, wie es die Fig. 27 bis 41 zeigen,

müssen diesen Fäden verschiedene Bewegungen mitgetheilt werden, und zwar sind diese

folgende:

Erstens muſs der Polfaden unter die beiden Grundkettenfäden A, zwischen welchen er sich befindet und mit welchen er geknüpft werden

soll, hinabgehen, wie in Fig. 28. Alsdann muſs

derselbe Faden auf die linke Seite des links von ihm gespannten Grundkettenfadens

verschoben werden, wie in Fig. 30.

Zweitens muſs der Faden C auf der linken Seite des links

gespannten Grundkettenfadens gehoben und nach rechts auf die rechte Seite des rechts gespannten

Grundkettenfadens A verschoben werden, wie Fig. 32

zeigt.

Drittens muſs sich der Polfaden C auf der rechten Seite

des rechts gespannten Grundkettenfadens A herabbewegen

und auf die linke Seite des Grundkettenfadens verschieben, wie Fig. 34 zeigt.

Schlieſslich erfolgt das Aufsteigen des genannten Polfadens zwischen den beiden

entsprechenden Grundkettenfäden, wie in Fig. 35.

Der Weg, welchen der Polfaden bei dieser Knüpfung macht, ist mit aus Strichen und

Punkten bestehenden Linien bezeichnet, der Eintrag mit U. Die Fadenknüpfung unterscheidet sich dadurch von der echten

Smyrnaknüpfung, daſs die beiden den Flor bildenden Pole auf den beiden Seiten des

flottliegenden Theiles des Florfadens und nicht auf einer Seite heraustreten.

Nach jedem Polschusse wird die Trommel entweder durch die Hand oder ein auf die Welle

x aufgekeiltes Schaltrad gedreht. Die Welle x trägt eine endlose Schraube y, welche ein auf der Trommelachse befestigtes Zahnrad Z treibt. Die Trommel wird während des Eintragens der

Polfäden mittels einer viereckigen Scheibe x1, auf welcher eine Feder ruht, gehalten.

Das Ende des Fadens einer jeden Spule v wird mittels

eines flachen Lineales E durch eine an den Enden

gekröpfte Stange K1,

welche in den Haken at

des Lineales eingepaſst ist, festgeklemmt, wie dieses in Fig. 25 und 26 dargestellt

ist. Jeder Stab t trägt mit seinen Enden ein Lineal E, auf welchem die Enden der Polfäden festgeklemmt

sind. Die von der gerade benutzten Spule ablaufende Wolle wird durch einen

geeigneten Mechanismus gespannt.

Die Arbeitsweise des Stuhles ist nun die folgende: Der Tritt wird zum ersten Male

getreten. Die den Quersteg I1 tragenden Haken gelangen durch die Walzen N

in Eingriff mit dem Messer M des Hebezeuges, was zur

Folge hat, daſs der Quersteg I1 gehoben wird, wie in Fig. 27, und das Lineal

E, auf welchem die Enden der Fäden, welche zur

Verwendung kommen, befestigt sind, durch die Kettenfadenspulen ungehindert zu der

Stelle h5 geführt

werden kann. Diese Ueberführung des Lineales erfolgt durch ebenfalls von

Hakenstangen beeinfluſste schwingende Greifer. Die zur Verarbeitung gelangenden

Musterfäden nehmen dann eine Lage ein, wie in Fig. 23, d.h. sie gehen

von der Trommel D durch den Rahmen N1, welcher gesenkt und

gehoben werden kann, durch die Spulenträger B, die

Zähne h1 der seitlich

verschiebbaren Lade hindurch zu der Knüpfstelle h5.

Man tritt nun zum zweiten Male. Zunächst bewegt sich der Rahmen herab und dann auch

der Steg Ii (Fig. 28 und

29).

Bei der dritten Bewegung des Trittes bewirken die Hakenstangen 15 und 16 die Festsetzung

aller Spulenträger B auf dem Stege I1, welche oben bleiben

sollen, der Rahmen bringt die Musterfäden in den Kamm Q des sich ebenfalls senkenden Steges I.

Gleichzeitig verschiebt sich der Kamm Q derart

seitlich, daſs die Polkettenfäden von der rechten auf die linke Seite der

Grundkettenfäden gelangen (Fig. 30). Beim Freilassen

des Trittes steigt der Steg I wieder in die Höhe (Fig. 31).

Tritt man den Tritt zum vierten Male, so hebt sich der Steg I1 und ebenso auch der Rahmen N1, um die Polfaden in

den am Stege I1

sitzenden Kamm Q1

einzulegen. Sobald der Quersteg lx am Ende seines Weges angekommen ist, verschiebt sich der Kamm

Q1 nach der rechten

Seite in der Weise, daſs er alle Musterfäden über zwei Grundkettenfaden legt, wie es

Fig. 32

zeigt. Durch dieselbe Bewegung des Trittes erfährt auch die Lade während des

Schlages eine Seitwärtsbewegung um zwei Kettenfaden nach rechts. Läſst man den Tritt

los, so bewegt sich der Quersteg I1 hinab und nimmt die in Fig. 33 gezeichnete Lage

ein.

Bei der fünften Bewegung des Trittes sinkt der Steg I

und die Haken 13 und 46

bewirken die Feststellung aller Spulenträger auf dem Stege I1 welche gehoben bleiben sollen. Der

Rahmen senkt sich und legt die Musterfäden in den Kamm Q, welcher sie dann von der rechten Seite der Kettenfäden auf die linke

Seite derselben verschiebt, wie es Fig. 34 zeigt. Die

Polfäden kommen hierdurch wieder zwischen diejenigen Fäden der Grundkette, zwischen

welchen sie sich am Anfange der Arbeit befanden. Beim Freigeben des Trittes bewirkt

der aufsteigende Steg I wiederum ein Steigen des

Rahmens N1 (Fig. 35).

Man macht nun das Lineal E von den Polfäden frei, indem

man es von der an den Enden gekröpften Stange K1 löst, worauf man einen Schlag mit der Lade gibt.

Alsdann bewegt man den Tritt zum sechsten Male. Der Haken 15 bewirkt das Feststellen aller ungeradzahligen Spulenträger auf dem

Stege I1 mittels der

Schiene e, und der Steg I

senkt sich mit den geradzahligen Trägern B, während der

Steg I1 mit den an ihm

sitzenden steigt. In das auf diese Weise gebildete Grundkettenfach A (Fig. 36) wird ein

Schuſsfaden eingetragen.

Beim siebenten Tritte findet das Umgekehrte statt, d.h. Haken 16 setzt alle geradzahligen Spulenträger auf dem Stege I1 fest, und dieser

hebt sich mit diesen, während sich der Steg I mit den

ungeradzahligen senkt (Fig. 37). Es folgt ein

zweiter Schuſs.

Beim achten Tritte findet wieder derselbe Vorgang statt, wie beim sechsten Tritte,

und es folgt der dritte Schuſs. Sodann folgt ein Ladenschlag und der Tritt wird

freigegeben. Man legt dann das Lineal E unter alle

Musterfäden derart, daſs sein Rand an den letzten Schuſs anstöſst und klemmt die

Polfäden mittels des Hakens K1 fest. Ist dies geschehen, so folgt der Schnitt mit dem Sammtmesser in

der Rinne m1 des

Lineales.

Eine Reihe Knoten ist auf diese Weise vollendet und man braucht nur noch das Lineal E mit den auf dasselbe festgeklemmten Enden der

Musterfäden zurück auf die Trommel zu bringen und die Arbeit kann aufs Neue

beginnen.

Zum Schlusse dieser Abhandlung sei noch einer Art von Teppichen Erwähnung gethan,

welche bisher unberücksichtigt blieben, dieses sind die Gobelins, welche

gewissermaſsen als eine Abart von Knüpfteppichen betrachtet werden können. Die

Gobelinarbeit ist wohl als die älteste Form der Weberei anzusehen und wird in der

folgenden Weise ausgeführt.

Zuerst wird das Mustergemälde (Patrone) seinen Umrissen nach auf transparentes Papier

durchgezeichnet und dieses Blatt auf die aufrecht (haute lisse) oder wagerecht

(basse lisse) ausgespannte Grundkette gelegt. Dann bemerkt man auf allen Kettenfaden

mit schwarzer Kreide die Punkte, welche den Linien der Zeichnung entsprechen, so

daſs dann auf der Kette die Figur durch die Gesammtheit dieser Punkte ausgedrückt

erscheint, welche eine Richtschnur beim Arbeiten abgeben. Es wird dann jeder auf der

Patrone, welche auf der dem Arbeiter entgegengesetzten Seite der Kette liegt, mit

einer Farbe oder Farbenschattirung gemalte, allein stehende, d.h. von anderen Farben

umgebene Theil abgesondert gewebt, indem man den dazu dienlichen Schuſsfaden um die

in diesen Theil fallenden Kettenfäden mit Hilfe einer Nadel (eines Figurenschützen)

so oft herumführt, bis derselbe gänzlich von demselben bedeckt ist: die Arbeit ist

also dieselbe, wie beim Brochiren. Die Bildseite liegt hierbei auf der dem Arbeiter

entgegengesetzten Seite der Kette, also da, wo sich die Patrone befindet. Die Kette

wird durch eine Ruthe R getheilt (Fig. 20Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden.) und

diejenigen Kettenfäden, welche nicht von einem Musterfaden umschlungen werden,

werden durch die Hand mit Hilfe von Handlitzen L, von

denen jede einen Kettenfaden hält (vgl. oben angeführte Figur), behufs Bildung eines

genügend groſsen Faches von der Bildseite abgezogen. Das Anschlagen der Musterfäden

erfolgt durch einen Kamm, bisweilen auch durch eine Lade, und die Verbindung der

Kettenfäden unter einander geschieht nur durch die Musterfaden, ein Grundschuſs

kommt also nicht zur Verwendung.

Die Anfertigung derartiger Teppiche (Gobelins, Wandteppiche) geschah bisher nur durch

die Hand und erforderte sehr viel Zeit. A. L.

Lacordaire gibt in seiner bereits erwähnten Schrift an, daſs im

Durchschnitte eine Person während eines Arbeitstages 37qc Fläche anfertigen kann und somit die Anfertigung groſser Bildwerke bis

zu 25 Jahre Zeit erfordert.

In neuester Zeit hat man meines Wissens in Deutschland, und zwar in Berlin, auch

versucht, diese Teppiche auf mechanischen Stühlen herzustellen.

H. Glafey.

Tafeln