| Titel: | Ueber Neuerungen an Erdölbrennern. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 492 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 267

S. 145.)

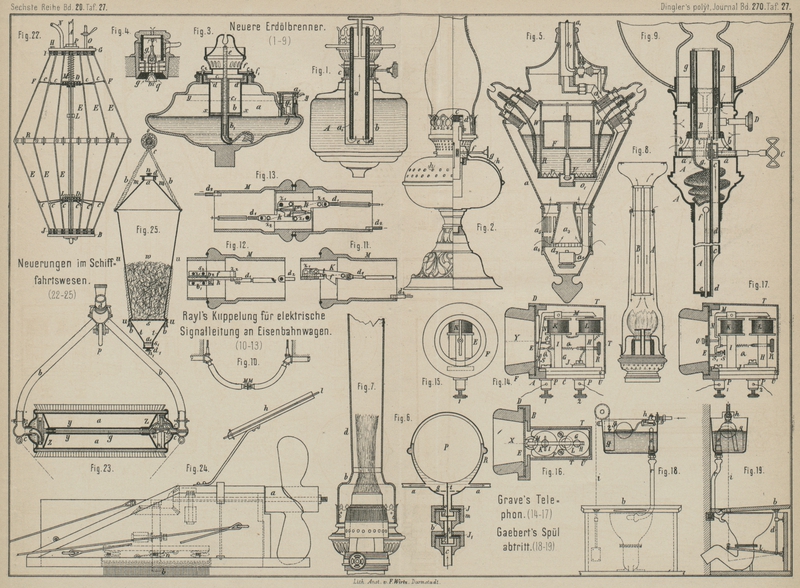

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Ueber Neuerungen an Erdölbrennern.

Ueber den Stand der den ersten Platz auf diesem Gebiete einnehmenden Berliner

Lampenfabrikation 1887 spricht sich der Jahresbericht der Berliner Kaufmannschaft

dahin aus, daſs die Lampenfabriken den gröſsten Theil des Jahres ziemlich

beschäftigt waren und somit das Jahr in dieser Beziehung als leidlich

zufriedenstellend bezeichnet werden kann; nur ist der Umsatz nach dem Geldwerthe

wegen des Herabgehens der Preise gegen das Vorjahr im Allgemeinen zurückgeblieben.

Der Export in Lampen dürfte sich im J. 1887 gegen sonst nicht verringert haben;

derselbe beschränkte sich wie früher fast ausschlieſslich auf billige Waaren. Die

Lampengefäſse werden aus Zink, galvanisch bronzirt, zuweilen auch aus Glas

hergestellt, während für Hängelampen meist Eisenguſs verwendet wird, da bei den für

den überseeischen Export bestimmten Lampen leider immer mehr auf den billigen Preis

als auf die Qualität gesehen wird. Theilweise erklärt sich diese Thatsache, daſs für

das Exportgeschäft jetzt überwiegend billige und schlechte Waare verlangt wird, aus dem Umstände,

daſs das Exportgeschäft in Lampen aus den Händen der Lampen-Engrosgeschäfte vielfach

in die der Kurzwaaren-, Commissions- und Exportgeschäfte übergegangen ist. Während

erstere fast immer auf bessere Waare gehalten haben, fragen letztere gewöhnlich nur

nach dem Preise, ohne auf die Qualität Rücksicht zu nehmen. Wohl am meisten wird in

dieser Hinsicht heute bei den gewöhnlichen Zinkguſslampenfüſsen gesündigt. Daſs das

Ausland schlieſslich die Aufnahme einer solchen Waare verweigern wird, ist wohl

unzweifelhaft, und es liegt mithin für die ganze Berliner Lampenfabrikation die

Gefahr nahe, daſs sie in den Ruf kommt, „billig und schlecht“ zu

arbeiten.Anm. d. Ref. Wir wollen bei dieser Gelegenheit eines Vorwurfes Erwähnung

thun, den man häufig vom Auslande her der deutschen Industrie überhaupt

macht: „daſs sie wohl im Stande sei Vorzügliches zu leisten und daſs die

angebotene Waare auch meist vorzüglich sei, daſs aber die daraufhin

bestellten Lieferungen häufig sehr viel zu wünschen übrig lieſsen und

den vorgelegten Proben keineswegs entsprächen.“ Ein derartiger

Grundsatz in der Ausführung von Aufträgen aber dürfte, wenn er auch momentan

Vortheile bringt, für die deutsche Industrie in Zukunft von den schwersten

Schädigungen begleitet sein, und kann u. E. nicht nachdrücklichst genug

davor gewarnt werden.

Ueber den Absatz besserer und theuerer Lampenfabrikate in das Ausland spricht sich

folgender Bericht aus: In Amerika, das bisher eins unserer besten Absatzgebiete war,

hat die Fabrikation von Zinklampen gröſsere Ausdehnung angenommen – wenn auch auf

Kosten unserer theuer bezahlten Modelle. Nur durch fortwährende Beschaffung neuer

Muster ist es noch möglich, gröſsere Aufträge nach dort zu erhalten. Italien kaufte

besser als zuvor, namentlich machte es gegen Ende des Jahres noch gröſsere

Abschlusse in Aussicht auf die dortige Zollerhöhung. Oesterreich, wie auch Ruſsland,

kommen fast gar nicht mehr in Betracht; einestheils ist es in Folge der hohen

Zollspesen fast unmöglich, dahin erfolgreich mit den Fabriken des eigenen Landes zu

concurriren, andererseits sind auch die Kreditverhältnisse beider Länder nicht

aufmunternd zu ausgedehnten Geschäften. Einigermaſsen lebhaft gestaltete sich der

Verkehr mit Indien und Holland, während Schweden und Norwegen auf früherer Höhe

blieben. Für Geschäfte mit Frankreich sind die nationalen Antipathien hinderlich. Im

Ganzen aber steht Deutschland mit dem Exporte in Lampen bei weitem noch oben an. In

Deutschland selbst blieb der Umsatz in den gewohnten, äuſserst bescheidenen

Grenzen.

Die Bemühungen der Fabrikanten in der Herstellung besonders neuer gröſserer

Brennerconstructionen dauern fort und wirkten auch hin und wieder belebend, aber

ohne daſs dadurch ein wesentlicher materieller Erfolg erreicht wurde. Auch im J.

1887 wurde wie in allen Vorjahren in der Herstellung neuer Muster und Modelle für

Lampen viel geleistet; doch beschränkt sich diese Thätigkeit mehr und mehr auf eine

billig herzustellende

Mittelwaare von Zinkguſs. Eine Ausnahme macht nur die jetzt sehr beliebte Verwendung

von Fayencekörpern mit Malerei für Lampen.

Gegen alles Erwarten traten gegen den Schluſs des Jahres ganz gewaltige Steigerungen

der Rohmetalle ein, welche eine Preiserhöhung der in Zink oder Messing hergestellten

Lampen oder Lampentheile um 10 bis 20 Proc. nöthig machten. Bei Schluſs des

Berichtes sind die nachtheiligen Folgen, besonders der hohen Messingblechpreise,

bereits bemerkbar, und stockt der Absatz in Lampenbrennern, diesem Hauptzweige der

Berliner Lampenfabrikation, wegen der nunmehr gestiegenen Preise.

Von den in diesem Jahre auf den Markt gebrachten neuen Brennerformen ist zunächst die

sogen. Millionlampe zu nennen, construirt von A. Cautius in Berlin, und von der Firma W. Kersten in Berlin in den Handel gebracht. Ueber

diese Lampe wurde bereits in D. p. J. 1888 267 * 145 berichtet, und kann den dort erwähnten groſsen

Vortheilen noch hinzugefügt werden, daſs die Lampe sich auch bei längerem Brennen

vorzüglich bewährt hat, so daſs ihr wohl eine groſse Zukunft beschieden sein

dürfte.

Neuerdings wird in England und Amerika für eine Lampe viel Reklame gemacht, welche

keine neue Erfindung, sondern die Verbesserung einer älteren amerikanischen Lampe

ist, von welcher nach unserer Quelle, Invention, Bd. 10

Nr. 470, schon viele Hunderttausende überall im Gebrauche sein sollen. Es ist dies

die Hitchcocklampe, 1868 in Amerika patentirt. Dieselbe

Lampenform ist auch in Deutschland unter Nr. 14047 patentirt worden, und ist dadurch

charakterisirt, daſs sie cylinderlos brennt, indem ihr mit Hilfe eines im Fuſse der

Lampe angebrachten Ventilators mit Uhrwerk künstlich ein Luftstrom in passender

Stärke zugeführt wird. Diese tragbare Hitchcocklampe

soll ein weiſseres, einer Gasflamme gleiches, ruhiges Licht bei einem Zehntel der

Kosten geben, keine unruhigen Schatten erzeugen und plötzlichen Windstöſsen gut

widerstehen. Als weitere Vortheile werden genannt, daſs die Lampe mehr Licht als

eine mit gleichem Dochte versehene Cylinderlampe gibt, weniger Oel verbraucht, daſs

der Oelbehälter durch den vom Ventilator angesaugten Luftstrom kühl gehalten wird,

und daſs auf ihr auch schwere Oele gebrannt werden können. In Amerika ist die Lampe

in Eisenbahnschlafwagen benutzt, während eine deutsche Firma sie zur Beleuchtung in

Fabriken und Werkstätten verwendet, wobei dann die Lampen statt durch den vom

Uhrwerke getriebenen Ventilator von einer Leitung mittels Druckluft gespeist werden,

wobei die Lampe allerdings dann in gewissem Grade ihre Transportfähigkeit

einbüſst.

Eine Ausstellung von Beleuchtungsgegenständen hat

bekanntlich zu Anfang des Jahres in St. Petersburg stattgefunden, bei welcher auch

Preise für die besten Leistungen ausgesetzt waren. Als erstes Erforderniſs bei der Concurrenz um

die beste Lampe wurde seitens der kaiserl. Technischen

Gesellschaft Explosionssicherheit der Lampe aufgestellt, und als zweites

die Möglichkeit, schweres Oel von 0,870 spec. Gew. zu brennen, von welchem Oele in

Ruſsland Millionen von Litern billig zur Verfügung stehen (Metallarbeiter, 1888 Nr. 53). Sollte die Prüfung ergeben, daſs keine

dieser beiden Bedingungen voll und ganz erreicht wird, so sollte derjenigen Lampe

der Preis zuerkannt werden, welche beiden Erfordernissen am nächsten käme. Die

beiden Hauptpreise von 2500 und 1000 Rubel für Lampen, welche Oel von 0,870 spec.

Gew. brennen, hat keine einzige der ausgestellten Lampen gewonnen. Das

Preisausschreiben für die beste Erdöllampe ist daher bis zum 1. Januar 1889

verlängert worden. Die übrigen Preise bestanden aus fünf Bronzemedaillen und acht

ehrenvollen Erwähnungen. Zu einer Vertheilung von goldenen und silbernen Medaillen

war die kaiserl. russische technische Gesellschaft

nicht befugt. Von den Medaillen erhielten drei die Russen Makaroff, Gatschkoffsky und Tschorscheffsky

für neue Erfindungen, betreffend Brenner für Schweröl. Die vierte erhielt die Defries-Company in London, für die Herstellung einer

dauerhaften und explosionssicheren Lampe, welche Kerosin und schweres Mineralöl zur

Zufriedenheit brennt. Die fünfte Medaille gewannen Wright

und Butler in Birmingham für die Herstellung neuer Brenner für Schweröl und

Kerosin. Die erste ehrenvolle Erwähnung erhielt Edwin

Sherring in Manchester für eine Schweröllampe. Die nächsten vier waren an

Russen vertheilt, für Straſsen-, Piano- und andere Lampen. Die sechste erhielten Hinks und Son in Birmingham für ihren verbesserten

Duplexbrenner. Die siebente erhielt die Shaftesbury-Company (vgl. Forts, d. Berichtes: Auslöschvorrichtungen) für

einen Auslöscher und die letzte A. Breden in Wien für

einen neuen Brenner. Das Ergebniſs der Wettbewerbung ist mithin, daſs die Defrieslampe die einzige der englischen, russischen,

deutschen, belgischen und französischen Lampen ist, welche eine Medaille für

Sicherheit und für Fähigkeit, Schweröl zu brennen, erhalten hat.

Diese Defrieslampe ist indeſs keine englische Erfindung,

sondern eine belgische, und wurde bereits in D. p. J.

1888 267 147 beschrieben. Ihr Erfinder ist L. Sepulchre in Herstal bei Lüttich, während sie in

England nach dem Direktor der dort gebildeten Gesellschaft Defries genannt ist. Ein groſser Theil der englischen und deutschen Defrieslampen wird in Herstal hergestellt. Den Vertrieb

für Deutschland hat F. Kalthoff in Bonn (Metallarbeiter, 1888 Nr. 77).

Die zu zweit genannte englische Firma Wright und Butler

in Birmingham bringt seit einem Jahre einen Brenner, Harvey-Patentrundbrenner genannt, in den Handel, welcher in hervorragendem

Grade den Erfordernissen groſser Leuchtkraft und Sicherheit Genüge leisten soll

(Englisches Patent A. D. 1886 Nr. 8687). Die Lampe ist indeſs ebenfalls keine

englische Erfindung, sondern ist in ihren wesentlichen Theilen identisch mit dem von F. Heintze in Bremen construirten Rundbrenner (* D. R. P. Nr. 24230 vom 11. Februar 1883). In den Oelbehälter A (Fig.

1 Taf. 27) ist ein unten geschlossenes Rohr b

eingesetzt, welches in sich wieder die durch den Boden e unten abgeschlossenen Dochtrohre aa1 mit dem Dochte derart aufnimmt, daſs zwischen aa1 und b ein ringförmiger Raum bleibt, durch den die bei c eintretende Luft in den centralen Luftschacht nach

dem Flammeninneren gelangt. Die Oelzuführung zum Dochte erfolgt durch ein die Rohre

b und aa1 durchdringendes Röhrchen d. Die Vortheile dieser Anordnung liegen darin, daſs einerseits zu Folge

der Luftströmung eine Erhitzung des Oelbehälters verhindert wird, andererseits die

Flamme mit dem Brennstoffe überhaupt nicht in Berührung kommen kann.

Die mit der ersten ehrenvollen Erwähnung bedachte Lampe von E. Sherring in Manchester, Victoriasicherheitslampe genannt, ist in Fig. 2 dargestellt. Die

Neuerung liegt in der Luftzuführung, indem auf den oberen Theil des metallenen

Oelbehälters ein Mantel g aufgesetzt ist, durch dessen

Bohrungen h und durch die Lochungen f Luft nach der Flamme tritt. Diese Luft kühlt den

Oelbehälter, erwärmt sich in den Brennertheilen und tritt erhitzt zur Flamme. Die

Lampe ist ferner mit Auslöschklappen cd versehen,

welche sich beim Umfallen der Lampe über der Flamme schlieſsen (Industries, 1888 Bd. 4 S. 110).

Auch in Belgien, in den königl. Arsenalen in Malines, sind kürzlich Untersuchungen mit Erdöllampen der neueren Systeme

gemacht worden (Metallarbeiter, 1888 Nr. 46), welche

indeſs über das Verhalten während längerer Brenndauer keinen Aufschluſs geben.

Von 25 Lampen verschiedenster Systeme wurden nach Verlauf von zwei Tagen 20 bei Seite

gesetzt und nur 5 Lampen weiter untersucht. Diese fünf waren folgende: 1) Die Rochester-Lampe, amerikanischen Ursprunges, 2) die Sepulchre-Lampe in Lüttich fabricirt, 3) die Universelle aus Brüssel, 4) die Lampe Belge und 5) die Soleil

aus Lüttich.

Während der ersten Stunde ergaben die erstgenannten beiden Lampen 45 Kerzenstärken

gegen 40, welche die übrigen drei zeigten; während der zweiten Stunde erhielt man 40

Kerzenstärken für die Rochester-, Beige- und Sepulchre-Lampe; die anderen Lampen ergaben nur 35 bis

38 Kerzenstärken; während der dritten Stunde fand man folgende Zahlen: Beige 40, Sepulchre und

Rochester 38, die anderen 35 bis 36 Kerzenstärken.

Die Lampe blieb dann während der ersten zehn Stunden gleichmäſsig auf 40 stehen;

erst in der elften Stunde fiel sie auf 38 Kerzenstärken. Man kann demnach die in

Malines erprobten Lampen in folgender Reihenfolge aufstellen: 1) Lampe Beige, 2) Sepulchre und 3)

Rochester.

Jede dieser drei Lampen hatte stündlich 90s Erdöl von derselben Qualität verbraucht.

Photometrische Messungen, die während einer Zeitdauer von 6 Stunden anderwärts

gemacht wurden, ergaben einen Verbrauch von 2§,74 pennsylvanisches Erdöl für die

Kerze und Stunde.

Die Sepulchre-Lampe, in England Defries-Lampe genannt (vgl. S. 494), und die Rochester-Lampe sind in D. p. J. 1888 267 * 147 bezieh. 1886 262 *

75 und 1888 267 * 148 behandelt. Die „lampe belge“ ist ebenfalls eine seit mehreren Jahren erprobte Lampe

und ist auſser in Belgien und Frankreich auch in England im Handel (Midland Lighting Company in Birmingham), während sie in

Deutschland von A. Riegermann in Elberfeld ausgeführt

und auf den Markt gebracht wird. Unter dem letzteren Namen ist über die „lampe beige“ bereits in D. p. J. 1886

262 * 459 berichtet worden, so daſs ein näheres

Eingehen erübrigt (vgl. auch Invention, 1888 Bd. 10 Nr.

462).

Eine zweckmäſsige, einfache Sicherheitsvorrichtung für das Umfallen der Lampe ist von

A. Breden und St.

Siemang in Wien angegeben worden (* D. R. P. Nr. 42424 vom 14. Mai 1887).

Die Einrichtung dieser Lampe bezweckt, sowohl bei Anwendung von Flachbrennern als

auch von Rundbrennern, welche für einen an seinem oberen Rande kreisförmig

zusammengebogenen flachen Docht eingerichtet sind, nicht nur den in der Dochthülse

immer vorhandenen Spielraum vollständig von dem im Erdölbehälter über dem

Flüssigkeitsspiegel vorhandenen Gasraume abzusperren, sondern jedes Ausflieſsen von

Erdöl aus dem in Folge von Unvorsichtigkeit umgeworfenen Behälter auch dann zu

verhüten, wenn der Brenner nicht am Oelbehälter befestigt und man gerade mit dem

Nachfüllen von Erdöl beschäftigt ist. Endlich soll auch den aus schlecht raffinirtem

Erdöle sich entwickelnden Gasen beständig Austritt gestattet werden, ohne daſs durch

die Gasaustrittsöffnung bei umgeworfener Lampe Erdöl ausflieſsen könnte.

Der Erdölbehälter a (Fig. 3) ist zu diesem

Zwecke in zwei über einander liegende Kammern eingetheilt, indem in ihn oben ein

Blechbehälter b eingesetzt ist, welcher selbst wieder

durch eine auf den Hals des gläsernen Behälters gekittete Scheibe c verschlossen wird. Behälter b und Scheibe c besitzen entsprechende

Absätze, zwischen welche ein Dichtungsring d aus Asbest

eingelegt wird, so daſs von dem in den Behälter b

gelangten Oele nichts durch den Kitt aussickern kann. Von der Scheibe c und dem Boden des Behälters b gehen flache Rohre c1 und b1 bis nahe an den Boden des Hohlraumes, in den sie

eindringen. Diese Rohre dienen zum Einschieben der Dochthülse e, welche an f

festgelöthet ist. Die Galerie f ist wiederum durch den

Flansch f1 mit

Verschluſs c2 an c befestigt.

Im Behälter a ist eine durch Ventil g und Spiralfeder geschlossen gehaltene Füllöffnung a1

in solchem Niveau angeordnet, daſs nur eine höchstens dem halben Cubikinhalte beider Kammern

entsprechende Erdölmenge eingegossen werden kann. Ist beim Einfüllen der

Flüssigkeitsspiegel bis an den Ventilsitz gestiegen, so kann aus dem die Kammer b umschlieſsenden, nun allseitig abgeschlossenen Raume

der Kammer a die Luft nicht mehr entweichen, und gieſst

man nun weiter in die hohle Ventilspindel g1 ein, so wird das Erdöl durch Rohr b1 in die Kammer b aufsteigen, bis die auf das Niveau xx gestiegene Flüssigkeit das untere Ende des Rohres

c1 abschlieſst.

Jetzt ist auch Kammer b dicht abgeschlossen, und dauert

nun das Eingieſsen fort, so kann nur in dem engen Spielraume zwischen Rohr c1 und der Dochthülse

e Erdöl bis zum Niveau yy aufsteigen, in welchem es der Flüssigkeitssäule in der hohlen

Ventilspindel g1 das

Gleichgewicht hält. Da der erwähnte Spielraum sehr eng ist, wird beim Umwerfen der

ganz vollen Lampe durch das in den Spielraum aufgestiegene Erdöl in Folge der die

Schwerkraft überwiegenden Adhäsion der Flüssigkeit Rohr c1 kaum bis an sein vorderes Ende benetzt

werden. Wird die auf diese Weise gefüllte Lampe angezündet, so sinkt schon nach

kurzer Brenndauer das in das Rohr c1 und die Kammer b

eingedrungene Erdöl in Rohr b1 zurück.

Um den im Oelbehälter sich bildenden Gasen einen Ausweg zu schaffen, ist in dem

Ventile g ein zweites, frei beweglich aufgehängtes und

von einem Gewichte o beeinfluſstes Ventil q (Fig. 4) angeordnet,

welches bei stehender Lampe die Ausströmungsöffnung m

frei läſst und sich bei geneigter Stellung der Lampe selbsttätig schlieſst.

Neue Lampenformen, bei denen die Brenner von einem entfernt

liegenden gemeinschaftlichen Behälter aus mittels Leitungen gespeist

werden, sind von J. H. Ross in Dublin (* D. R. P. Nr.

42689 vom 23. Juni 1887) und von G. Prym in Stolberg,

Rheinland (* D. R. P. Nr. 42711 vom 28. Juni 1887) construirt worden. Die erstere

Einrichtung, bei welcher die Brenner auſserdem zur Ersparung der Zugcylinder mit Druckluft gespeist werden, zeigt Fig. 5. In einem Gehäuse

a befindet sich ein Behälter o, der mit Oel von einem höher gelegenen Hauptbehälter

aus durch eine Röhre o1

gespeist wird, wobei der Eintritt des Oeles in o durch

ein Ventil F, das mit einem Schwimmer F verbunden ist, regulirt wird. Der Schwimmer F wird in einen Cylinder H

geführt, der unten Oeffnungen r hat, durch welche das

Innere von R mit o in

Verbindung steht. An dem Gehäuse a sind ringsum Brenner

angebracht, deren Dochte W in das im Behälter o befindliche Oel eintauchen. Der Schwimmer F ist auf der mit Schraubengewinde versehenen Spindel

des Ventiles V verstellbar, wodurch die Höhe des

Oelniveaus regulirt werden kann. Die Druckluft strömt durch das Rohr a1 innerhalb des

Gehäuses a nach der Düse a2 und in den Conus a3, dabei Luft durch die Oeffnungen a4 und a5 ansaugend, und von

hier durch Vertheilungsöffnungen der Brenner zu den Flammen.

Bei der Anordnung von G. Prym wird, um eine Gruppe von

Brennern von einem entfernten Hauptbehälter aus zu speisen, in die Leitung der in

Fig. 6

dargestellte Vertheilungsapparat eingeschaltet. Der Zweck desselben besteht darin,

nicht mehr Mineralöl als nothwendig ist, von der Leitung zu den Brennern gelangen zu

lassen. Es ist c das Ende der Oelleitung, s der Verschluſsapparat, welcher mit seiner Stange tdurch die Ausfluſsmündung o

der Dichtung J hindurchreicht und in g Führung findet. Der Verschluſsapparat wird entgegen

dem Drucke der Leitung von einem Gegengewichte P offen

zu halten gesucht, dessen specifisches Gewicht gröſser ist als das des verwendeten

Mineralöles. Tritt nun letzteres aus der Leitung c in

das Gehäuse R des Gegengewichtes P, so erhält letzteres Auftrieb und der von dem Drucke

der Leitung bewegte Verschluſs s nähert sich allmählich

der Mündung o, und zwar bei den gewählten Verhältnissen

bis zum Abschlusse der Ausfluſsöffnung o. Vom Mantel

R gelangt das Oel durch die Röhren a zu den einzelnen Brennern, deren Dochtkapseln im

Niveau des Mantels R liegen. Mit dem Abschlusse der

Ausmündung o ist mithin das Oel im Mantel R und in den Dochtkapseln auf ein bestimmtes Niveau

gebracht, welches nunmehr beibehalten wird. Werden nun die Brenner angezündet, so

sinkt das Niveau etwas, steigt jedoch bald wieder auf seinen vorherigen Stand durch

die Eröffnung der Mündung o, welche dadurch entsteht,

daſs das weniger eingetauchte Gegengewicht den Druck der Leitung überwindet. Es

ergibt sich mithin beim Brennen ein genau dem Verbrauche entsprechender Oelzufluſs.

Der Leitungsdruck beträgt bei 3m Säule etwa ¼at. Der Verschluſsapparat ist in einer Büchse b untergebracht, welche am Oelzuleitungsrohre befestigt

und mit dem Gehäuse R durch die Muffe m verbunden ist. Um den Oelvertheilungsapparat im

Bedarfsfalle wegnehmen zu können, ist ein zweiter Verschluſs s1 mit Stange t1 angebracht, welcher in entsprechender

Weise auf die Dichtung J1 gepreſst wird. Beide Verschlusse öffnen und schlieſsen sich

gleichzeitig, während bei Abnahme des ganzen Oelvertheilungsapparates der Verschluſs

s1 frei wird und

durch den Druck der Leitung die Mündung o1 schlieſst.

Zur Erzeugung eines stark weiſsen Lichtes sind bei der Gasbeleuchtung vielfach

Glühkörper in die schwach oder gar nicht leuchtende Flamme gebracht worden. A. W. V. Zorn in Berlin (* D. R. P. Nr. 42 716 vom 20.

Juli 1887) verwirklicht diesen Gedanken bei Erdölbrennern, indem er oberhalb des

Dochtes eine Glühscheibe an Stelle der gewöhnlichen Brandscheibe zur Anwendung

bringt. Diese Glühscheibe besteht aus einer zwischen zwei Messingscheibchen

eingespannten geglühten Asbestplatte, welche mit der Lösung eines Platinsalzes, z.B.

Platinchlorid, getränkt ist, das bekanntlich in der Hitze metallisches Platin

ausscheidet. Zweckmäſsig soll der Durchmesser der Glühplatte und die Ausbauchung des

Zugglases so groſs gewählt werden, daſs der gröſste Theil der Flamme unterhalb der

Glühplatte verbleibt.

Im Gegensatze zu dieser bisherigen Ausbreitung der Flamme mittels eingeschnürter und

über dieser Einschnürung kugelförmig erweiterter Cylinder in Verbindung mit der

oberhalb der Einschnürung sitzenden Brandscheibe (vgl. * D. R. P. Nr. 16783 vom 13.

Juni 1881, Wild und Wessel) sucht F. Kalthoff in Bonn eine möglichst groſse Leuchtkraft

durch Verlängerung der Flamme zu erzielen (* D. R. P. Nr.

40337 vom 8. Februar 1887). Der Lampencylinder (Fig. 7) ist deshalb mit

einer conisch nach oben zulaufenden Verengung b und

entweder unmittelbar darauf folgender conischer Erweiterung d versehen, oder einer solchen mit dazwischen gefügtem cylindrischen

Theile. Dadurch wird eine innige Berührung der Luft mit der Flamme und eine groſse

Weiſse der letzteren erzielt. Versuche sollen ergeben haben, daſs man derartige

Cylinder niedriger herstellen kann als die üblichen, rein cylindrischen Gläser.

Einen Doppelcylinder bringt neuerdings die Lampenfabrik Kaestner und Töbelmann in Erfurt für Erdölrundbrenner, insbesondere für

solche mit Brandscheiben, in Vorschlag (* D. R. P. Nr. 44827 vom 17. Februar 1888).

Die Einrichtung ist derart getroffen, daſs in den gewöhnlichen Zugglascylinder A (Fig. 8) ein zweiter

Cylinder B (aus Marienglas) derart eingehängt wird, daſs einerseits zwischen beiden ein

ringförmiger Raum bleibt, andererseits der Innencylinder etwa 1cm oberhalb der Flamme endigt. Durch den Ringraum

strömt frische vorgewärmte Luft zu, während die Verbrennungsproducte durch den

Innencylinder entweichen; durch diese Luftzuführung soll sich eine kugelförmige

Flamme statt der sonstigen schalenförmigen entwickeln.

Erwähnt sei hier auch eine Neuerung an Reflectoren von J. T.

Scholle in Amsterdam (* D. R. P. Nr. 43 768 vom 6. Januar 1888). Dieselbe

besteht in der Anordnung von flachen oder schwach gewölbten, an der Innenseite

polirten Metallschirmen oder Spiegelschirmen unter der Flamme in der Weise, daſs die

Strahlen gegen den darüber befindlichen. Schirm fallen, welcher dieselben so

zurückwirft, daſs sie den von dem Metallschirme gebildeten Schattenkegel wieder

decken.

Um in Moderateur- und Carcel-Lampen Mineralöl brennen zu können,

hat Ch. D. Aria in London (* D. R. P. Nr. 44117 vom 3.

December 1887) eine Abänderung dieser Brenner dahin getroffen, daſs zwischen dem

Hauptölbehälter und dem Dochtrohre ein Zwischenbehälter eingeschaltet wird, um das

Mineralöl in gefahrloser Entfernung vom Dochtrohre zu halten, wobei die Einrichtung

noch so getroffen ist, daſs der Brenner auch durch stundenlangen Betrieb nur sehr

mäſsig erwärmt wird. Das an Mineralöl wird auf gewöhnliche Weise vom Hauptbehälter

in den Zwischenbehälter hineingehoben und der letztere mit einem in entsprechender

Höhe angebrachten Ueberlauf versehen, durch welchen der Oelüberschuſs in den

Hauptbehälter zurückflieſst.

In Fig. 9

bezeichnet A den Zusatzbehälter, welcher in

entsprechender Entfernung zwischen der Dochtröhre B und

dem Hauptölbehälter angebracht ist. Er besteht aus einem Becher mit röhrenartiger

Verlängerung und besitzt am oberen Theile der Röhre Gewinde, zur Befestigung des

Apparates auf dem Hauptölbehälter, der auch den Hebemechanismus enthält. Der obere

Theil des Bechers A ist bei a umgebogen und trägt hier aufgelöthet einen Träger b, in den die Dochtröhre B eingeschraubt

wird. Dieser Träger b ist so gestaltet, daſs er der

äuſseren Luft freien Durchgang gewährt zur Kühlung des in A befindlichen Oeles. Eine Ueberlaufröhre c

gestattet dem in A hineingepumpten Oele wieder in den

Hauptbehälter zurückzuflieſsen, wenn der Zufluſs stärker als der Verbrauch ist.

Durch diese Ueberlaufröhre reicht die Zahnstange d

hindurch, welche mit dem im Hauptbehälter enthaltenen Kolben verbunden ist und

welche durch die innere Dochtröhre hindurchreichen kann. Der Boden des Behälters A ist mit einem durchbohrten Zapfen e versehen, durch welchen die übliche Moderateurstange

f hindurchreicht, durch welche der Zufluſs des

Oeles gesichert ist, wenn der Schlüssel C so gedreht

wird, daſs der Kolben gehoben wird. D ist der zum Heben

und Senken des Dochtes dienende Schlüssel. Die innere Röhre von B ist unten mittels Drahtgeflechtes i oder mittels einer durchlöcherten Platte

abgeschlossen, welche das Hineinfallen von Dochttheilchen in den Oelbehälter

verhindert. Ein in i vorhandener Ausschnitt i1 gestattet der

Zahnstange freien Durchgang. Die Dochtanordnung besteht aus einem Brenndochte g mit Saugedocht g1. Die ganze Einrichtung kann ebenso wohl für

Carcellampen verwendet werden.

K.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln