| Titel: | Fr. Siemens' Auftriebmotor. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 500 |

| Download: | XML |

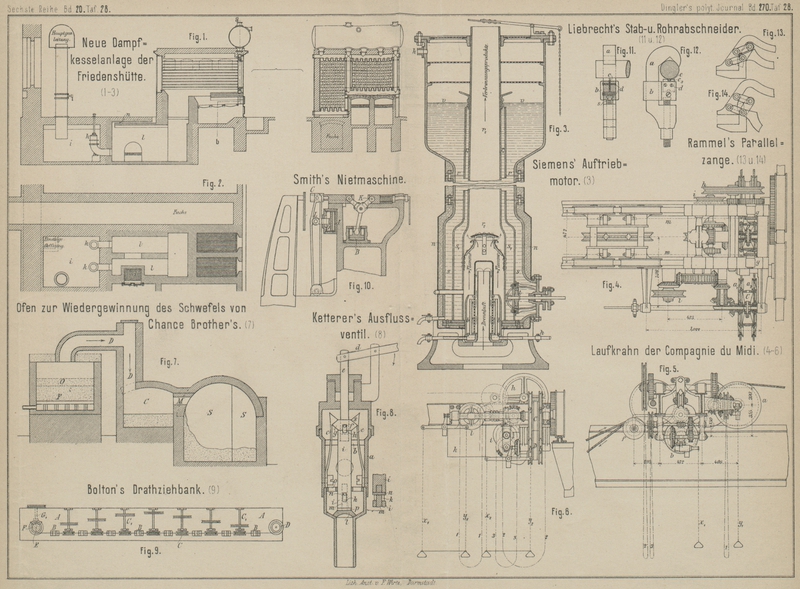

Fr. Siemens' Auftriebmotor.

Mit Abbildung auf Tafel

28.

Siemens' Auftriebmotor.

Der wiederholt in die Praxis übersetzte Gedanke, durch den Auftrieb einer erhitzten

Flüssigkeit eine in letztere eingetauchte Turbine zu bethätigen, hat durch eine

Ausführung von Fr. Siemens in Dresden (* D. R. P. Kl.

46 Nr. 43 628 vom 16. Oktober 1887) eine neue interessante Lösung erfahren, welche

zur Einführung dieser Motoren als Kleinkraftmaschinen vielleicht veranlassen dürfte

(Fig. 3

Taf. 28).

Die Triebkraft dieses Motors gründet sich auf den Gewichtsunterschied zweier

Flüssigkeitssäulen, von welchen die eine massiv und die andere mit Dampfblasen

durchsetzt ist. Die Flüssigkeitssäulen sind oben und unten derart verbunden, daſs

ein dauernder Umlauf entsteht, daſs also die massive und daher schwerere Säule

abwärts und die mit Dampfblasen durchsetzte leichte Säule aufwärts strebt. Der

Unterschied im Gewichte beider Säulen bildet die Triebkraft der Maschine, welche

dadurch nutzbar gemacht wird, daſs in die umlaufende Flüssigkeit eine Turbine oder

ein sonstiger Wassermotor eingeschaltet ist. In dem durchschnitten dargestellten

Apparate wird Wasser als das treibende Element benutzt, obgleich bei etwas

veränderter Construction auch andere schwere und verdampfbare Flüssigkeiten sehr

wohl Verwendung finden könnten. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, besteht der

Apparat in der Hauptsache aus drei in einander gesteckten Röhren rr1

r2, von denen die äuſsere r nach oben und unten je in einen gröſseren Behälter

v und s ausläuft. Das

mittlere Rohr r1 ist

oben offen und endigt in den unteren Theil des oberen Behälters v, während dasselbe unten ebenfalls in einen etwas

kleineren, geschlossenen Behälter s1 ausläuft. Das innerste, nach unten etwas

erweiterte Rohr r2 ragt

nach oben etwas hervor, bleibt aber unten und oben offen. Während die Rohre r und r1 oben im Behälter v

frei einmünden, stehen diese Rohre unten mittels der in den Behältern s und s1 eingebauten Turbine t

in Verbindung.

Das innerste Rohr r2

dient als Heizrohr und Schornstein zugleich, zu welchem Zwecke unten in der

Erweiterung dieses Rohres ein mit Leuchtgas betriebener Heizapparat b eingesetzt ist.

Nachdem der ganze Apparat bis zur Mitte des oberen Behälters v mit Wasser gefüllt wurde, wird das Gas in den Brenner b durch Oeffnung des Hahnes h eingelassen und durch eine Oeffnung angezündet. Sobald nun das Wasser in

dem engen concentrischen Raume zwischen den Röhren r1 und r2 erhitzt wird, findet bereits ein Umlauf des

Wassers innerhalb des Apparates statt, welcher noch wesentlich erhöht wird, sobald

das Wasser in dem inneren concentrischen Raume zum Kochen kommt. In Folge der

Entwicklung von Dampfblasen und der Verwandlung des Wassers in Schaum wird das

specifische Gewicht auf mehr als die Hälfte des ursprünglichen Gewichtes vermindert.

Der entwickelte Dampf entweicht oben im Behälter o, zu

welchem Zwecke derselbe eine gewisse Weite und Höhe haben muſs, damit der von unten

eintretende Schaum zur verhältniſsmäſsigen Ruhe kommen kann, wodurch allein eine

Ausscheidung der kleinen Dampf blasen bewirkt wird. Zu demselben Zwecke sind in dem

Behälter noch einige enge Siebe angebracht, wodurch die Trennung des Wassers und

Dampfes noch ferner gefördert und ein Auswerfen des Wassers verhindert wird. In dem

äuſseren weiteren concentrischen Raume kann also das massive, von Dampfblasen

gänzlich befreite Wasser wieder abwärts flieſsen und bildet demnach eine schwere

Säule, welche direkt mit mehr als der Hälfte ihres Druckes auf die Turbine zur

Wirkung kommt.

Es ist zu berücksichtigen, daſs das obere, im Behälter v

auf den Kochpunkt, also auf 100° C. abgekühlte Wasser nach seinem Niedergange und

Durchgange durch die unten liegende Turbine einem der inneren leichten Säule

entsprechenden Drucke ausgesetzt ist, welcher einer höheren Kochtemperatur

entspricht. Das Wasser müſste also erst bis auf die dem jeweiligen Drucke

entsprechende Kochtemperatur gebracht werden, um kochen zu können, was einen

verhältniſsmäſsig groſsen Wärmeaufwand erfordern würde. Zur theil weisen oder unter

Umständen fast gänzlichen Beseitigung dieses Wärmemangels des niedergegangenen

Wassers dient nun der Wärmeaustausch zwischen den entgegengesetzt laufenden

Flüssigkeitsströmen in den beiden concentrischen Räumen der Rohre r und r1. Die Wand des mittleren Rohres r1 überträgt die Wärme

der aufsteigenden, nach Maſsgabe der nach oben geringer werdenden Kochtemperatur

abzukühlenden Säule auf die niederwärts gehende, unten beinahe bis auf die

Kochtemperatur des unteren Theiles der inneren Flüssigkeitssäule erhitzte

absteigende Säule. Das Wasser tritt so vorgewärmt durch die Turbine in den untersten

Theil des erweiterten mittleren Rohres r1 fast mit der vollen, dem dortigen Drucke

entsprechenden Kochtemperatur. Der Dampf kann sich somit gleich unten entwickeln,

während ohne diese Vorwärmung des nach unten flieſsenden Wassers die Dampfbildung

erst im obersten Theile der aufsteigenden Säule stattfinden könnte, in welchem Falle

nur ein sehr geringer Theil der Druckhöhe für den wirksamen Umlauf ausgenutzt werden

könnte.

Die möglichst hohe und gleichmäſsige Druckausnutzung bildet eine Grundbedingung für

die Krafterzeugung dieses Motores, und deshalb ist auch der möglichst vollkommene

Wärmeaustausch zwischen den entgegengesetzt laufenden Flüssigkeitsströmen das

wichtigste Erforderniſs. Ohne den Wärmeaustausch zwischen den auf und ab steigenden

Flüssigkeitssäulen wäre ein praktischer Motor nur denkbar, wenn man lauter kurze,

durch Siebe getrennte, über einander gestellte Umläufe der Flüssigkeit derart

anordnete, daſs der Dampf, unten entwickelt, immer von einem zum anderen Kreislaufe,

in jedem einzelnen wirkend, in die Höhe stieg, um erst aus dem obersten Kreislaufe

zu entweichen. Die eingeschalteten Siebe würden dazu dienen, die Flüssigkeit

jedesmal zur Umkehr zu zwingen, aber den Dampf durchlassen, um in jedem folgenden

Umlaufe die gleiche Wirkung zu üben. Ein solcher Motor wäre aber schon deswegen sehr

umständlich, weil jedes einzelne der über einander gestellten Systeme seine

besondere Turbine haben müſste.

Die Heizung könnte auch um das äuſsere Rohr r gelegt

werden, in welchem Falle die beiden concentrischen Räume ihre Rollen wechseln

würden. Bei innerer Heizung ist es, wie auf der Zeichnung dargestellt, zweckmäſsig,

um das äuſsere Rohr noch einen Mantel oder eine Umhüllung n zu legen, um dasselbe vor Abkühlung zu schützen. Das verdampfte Wasser

wird dauernd oder zeitweise oben durch Stutzen k

nachgefüllt. Der oben entweichende Dampf kann condensirt werden.

Es wird nöthig sein, die aufsteigende Flüssigkeitssäule namentlich in ihrem unteren

Theile möglichst eng zu gestalten, weil nur dann eine wirkliche Schaumbildung

eintritt, welche nöthig ist, damit die Dampfblasen der Flüssigkeit nicht voraneilen.

Wie ersichtlich, ist auf der Zeichnung der enge concentrische Raum der aufsteigenden

Säule nach oben etwas erweitert.

Sobald die Schaumbildung voll eingetreten ist, darf man die Querschnitte erweitern,

ohne eine erhebliche Rückbildung zu befürchten. Dadurch, daſs richtiger Schaum

gebildet wird, vermengt sich die Flüssigkeit mit dem Dampfe derart, daſs es sogar

schwer wird, beide wieder zu trennen, wie sich ja aus der Nothwendigkeit des groſsen

Behälters v und der darin enthaltenen Siebe ergibt.

Ohne diese Vorsicht würde ein groſser Theil der Dampfblasen wieder ganz oder

theilweise mit heruntergeführt und dadurch der Druckunterschied der beiden

Flüssigkeitssäulen, sowie die Triebkraft des Motors auſserordentlich geschmälert

werden.

Tafeln