| Titel: | E. E. Graves' Telephon. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 519 |

| Download: | XML |

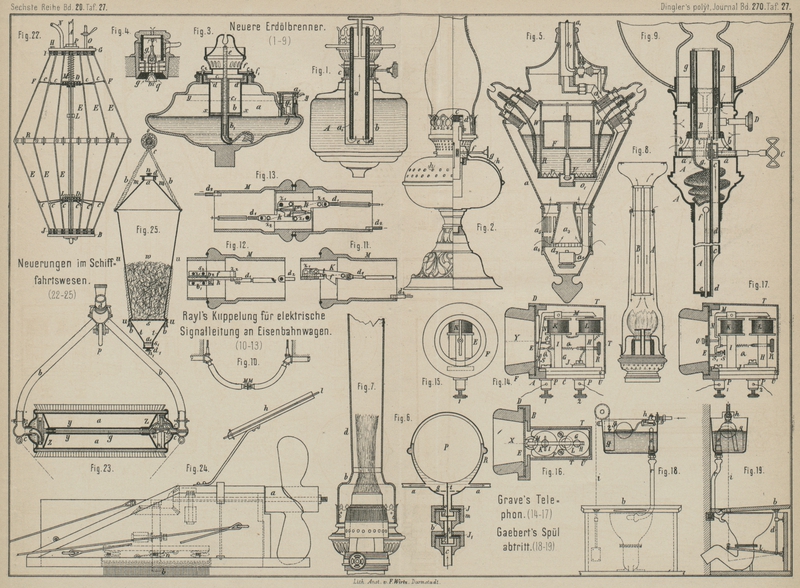

E. E. Graves' Telephon.

Mit Abbildungen auf Tafel

27.

Graves' Telephon.

Während bisher in Telephonen theils ein abwechselnd geschlossener und unterbrochener

Strom (intermittirender Strom), theils ein beständig geschlossener, aber abwechselnd

stetig zu- und abnehmender Strom (undulirender

Strom) verwendet worden ist, sendet Eugen Edmons Graves

in Bridgeport, Connecticut, Nordamerika, einen plötzlich anwachsenden und abnehmenden Strom durch den den Empfänger und

den Geber verbindenden Leiter, den er „pulsirenden

Strom“ nennt. Das in Oesterreich (Kl. 21) vom 11. Februar 1888 patentirte

Telephon ist in Fig. 15 in der Vorderansicht abgebildet; Fig. 14 zeigt einen

lothrechten Längsschnitt nach der Linie XX in Fig. 16, die einen

wagerechten Längsschnitt nach der Linie YY in Fig. 14

bietet.

A ist ein aus Messing oder einem anderen, nicht

magnetisch werdenden Metalle hergestellter Rahmen und besteht aus einem ringförmigen

Theile B und einem von letzterem sich abzweigenden Arme

C. T ist ein Metallgehäuse, das mit dem Rahmenarme

C durch Scharniere verbunden ist, so daſs ersteres

nach rückwärts umgelegt werden kann. Der Theil B trägt

eine Flansche D, in welche eine vorzugsweise aus Glas

bestehende Platte E eingesetzt ist und durch das

Schallrohr F festgehalten wird. Der Theil B ist mit einer Längsöffnung versehen, die einen Theil

der Rückseite der Platte E bloſs läſst. Der Arm Cträgt den Elektromagnet G,

dessen Kerne I und H auf

dem gemeinsamen Polschuhe J aufsitzen, der selbst an

dem Arme C befestigt ist. An den oberen Enden der Kerne

H und I sind die

Spulen K und L angeordnet.

Der Anker M ist in dem gabelartigen Ende des Kernes I drehbar gelagert; sein nach abwärts greifender Arm

N steht auf geringe Entfernung von der Platte E ab und wird nahezu parallel zu letzterer gehalten.

Durch die dem Mittelpunkte der Platte E

gegenüberliegende Stelle des Armes N geht eine Schraube

O, deren Spitze so eingestellt werden kann, daſs

sie die Platte berührt.

1 und 2 sind Polklemmen, die durch den Arm C getragen werden, aber durch isolirende Ringe P von ihm isolirt sind. Der Strom geht entweder von

Klemme 1 durch die Windungen K und L zur Klemme 2 oder in

entgegengesetzter Richtung. Die an der Rückseite des Armes N angebrachte Schraubenfeder Q greift durch

eine Bohrung des Kernes I hindurch und ist an einer

Stellschraube R befestigt, die im Kerne H eingeschraubt ist. Durch entsprechende Drehung der

Stellschraube R kann der Arm N und die Spitze der von ihm getragenen Schraube O gegen die Platte E richtig eingestellt

werden, und gleichzeitig wird auch der Anker M den

Polen des Magnetes genähert oder von denselben entfernt. Wenn die Spulen K und L stromlos sind,

wird der Anker durch die Feder Q von den Polen

abgehoben; sind dagegen die Spulen durchströmt, so hält die Anziehung der

Elektromagnete dem Federzuge das Gleichgewicht und der Anker wird auf diese Weise in

magnetischem Gleichgewichte gehalten; in diesem Falle liegt der Anker an den Polen

an, ohne selbe zu berühren und die Spitze der Schraube O berührt die Platte leicht in deren Mittelpunkte.

Wird in die Schallröhre F gesprochen, schiebt die Platte

E, während sie in Fig. 14 und 16 nach rechts

hin schwingt, den Arm N vor sich her und hebt den Anker

M von den Polen ab; bei ihrer Rückbewegung nach

links dagegen übt sie auf die Schraube O keinen Druck

aus und der Arm N bewegt sich daher jetzt bloſs unter

dem Einflüsse der auf den Anker M ausgeübten Anziehung

wieder nach links. Da nun der Magnetismus der Kerne durch einen die ganze Leitung

durchlaufenden normalen Strom erzeugt wird, so entsprechen die Aenderungen der

Stärke dieses Stromes nicht beiden Phasen der durch die Stimme in Schwingungen

versetzten Lufttheilchen, sondern nur der einen und zwar derjenigen, bei welcher der

Anker von den Polen entfernt wird, wogegen sich während der zweiten Phase die

Annäherung des Ankers an die Pole und die dieser entsprechende Stromstärkenänderung

lediglich unter dem Einflüsse des Elektromagnetes G auf

den Anker M vollzieht. Die Stromstärke nimmt somit

nicht stetig zu und ab, sondern beim Rückgange der Platte tritt eine plötzliche

Abnahme der Stromstärke ein.

Dadurch, daſs der Anker M in dem einen Magnetpole

drehbar gelagert ist,

wird er von letzteren polarisirt, was seine Empfindlichkeit gegen die Anziehung des

anderen Poles des Elektromagnetes sehr erhöht.

Um zu verhüten, daſs der Arm N sich zu weit von der

Platte E entferne, ist an passender Stelle ein

Anschlagstift S angeordnet.

Bei einer anderen Anordnung (Fig. 17) wird der

stellbare Anschlagstift O nicht in N, sondern in der Mitte der Platte E angebracht und ihm gegenüber der Arm N entsprechend ausgebogen; etwas tiefer ist dann an der

Platte E noch ein Arm befestigt, der einen zweiten

Stellstift trägt. Die beiden Stellstifte begrenzen somit die Bewegungen des Armes

N.

Tafeln