| Titel: | Neuerungen an Maschinen zum Ueberspinnen von Saiten, Drähten u.s.w. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 552 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Maschinen zum Ueberspinnen von

Saiten, Drähten u.s.w.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 267 S.

490.)

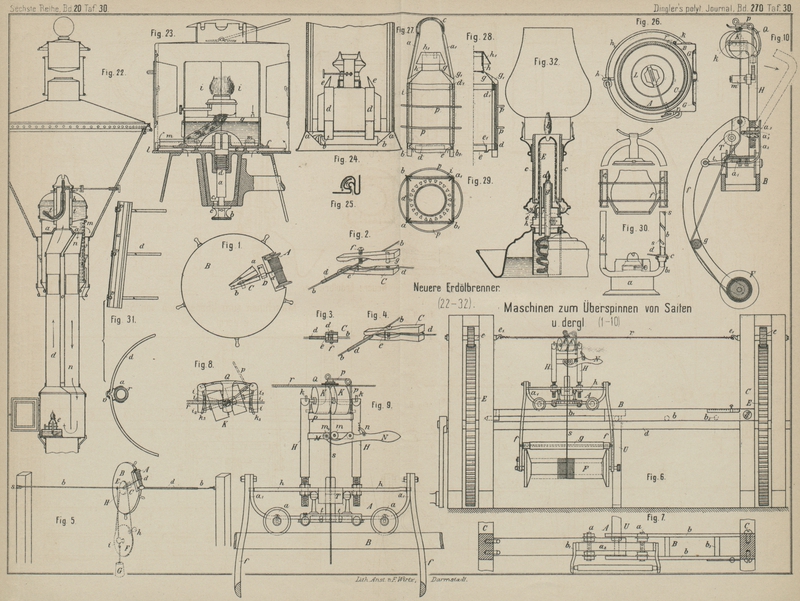

Mit Abbildungen auf Tafel

30.

Neuerungen an Maschinen zum Ueberspinnen von Saiten

u.s.w.

Die Maschinen zum Ueberspinnen von Drähten, Saiten u.s.w. lassen sich bekanntlich in

zwei Gruppen unterbringen und zwar gehören zu der ersten Gruppe diejenigen

Maschinen, bei denen der zu umspinnende Gegenstand eine gleichmäſsig fortschreitende

Bewegung ausführt, während die die Umwickelungsfäden tragenden Spulen in einer

bestimmten Ebene um dessen Achse kreisen; in die zweite Gruppe aber lassen sich

diejenigen Maschinen bringen, bei welchen der zu umspinnende Draht u.s.w. seine Lage

nicht ändert und die die Umwickelungsfäden enthaltenden Spulen entweder eine

kreisende und gleichzeitig fortschreitende Bewegung ausführen oder auch nur eine

fortschreitende Bewegung, während der zu umwickelnde Draht u.s.w. sich hierbei um

seine Achse dreht, ohne seine Lage zu ändern.

Die im Nachstehenden beschriebenen beiden Maschinen gehören nun zu der letzten

groſsen Gruppe, d.h. zu denjenigen Maschinen, bei welchen der zu überspinnende Draht

u.s.w. eine Ortsveränderung nicht erfährt, und liefern für die beiden

Unterabtheilungen derselben je ein Beispiel.

Drahtplattirmaschine von Hugo

Scholl in Constantinopel. Bei dieser durch D. R. P. Kl. 73 Nr. 43505 vom 2.

September 1887 geschützten und in den Fig. 1 bis 5 Taf. 30 dargestellten

Maschine wird die eine kreisende und gleichzeitig fortschreitende Bewegung

ausführende Spule A, welche den Umwickelungsfäden von

passender Stärke enthält, in die Spinnscheibe B (Fig. 1)

eingesetzt. Die Spinnscheibe enthält zu diesem Zwecke eine seitliche Aussparung, die

mit Körnerspitzen ausgestattet ist, von denen die eine auf einer Schraubenfeder

sitzt, welche das Auswechseln der Fadenspule ermöglicht. Auſser deren Aussparung für

die Aufnahme der letzteren besitzt die Spinnscheibe noch eine zweite Aussparung a, in welche eine Spannvorrichtung C eingelegt werden kann, deren Drahtführungsstelle

genau im Mittelpunkte der Scheibe B liegt.

In diese Spannvorrichtung C, welche durch zwei mittels

Schraube f (Fig. 2 und 3) einstellbare Backen

gebildet wird, wird der zu umwickelnde Draht b

eingespannt. Da nun aber der umwickelte Draht stärker als der zu umwickelnde ist, so

sind in der Spann Vorrichtung zwei verschieden weite auf einander folgende

Aussparungen vorgesehen, von denen die eine dem Durchmesser des bewickelten, die

zweite dem Durchmesser des unbewickelten Drahtes entspricht. Senkrecht zu diesen

Aussparungen ist eine zur Längsseite der Spannvorrichtung gerichtete Einfräsung

angebracht, welche zur Aufnahme des von der Spule Akommenden

Umwickelungsdrahtes d dient. Die beiden Klemmbacken

sind durch ein Scharnier oder eine Art Kugelgelenk g

(Fig. 2)

mit einander verbunden.

Nachdem der zu umwickelnde Draht b in die

Spannvorrichtung mit Hilfe zweier an seinen beiden Enden angebrachter Gehre

eingelegt und mit Hilfe des Stimmwirbels s (Fig. 5) oder

einer ähnlichen Einrichtung angespannt worden ist und der Umwickelungsdraht d gleichfalls in seine Führung zwischen den beiden

Klemmbacken hinter den auf einer derselben angeordneten Zahne e, welcher dazu dient, die Wickelung gleichmäſsig zu

erhalten, eingelegt worden ist, wird die Schraube f

angezogen, so daſs die Klemmbacken auf den zu bewickelnden Draht einen gewissen

Druck ausüben, und die Spannvorrichtung C in die

Spinnscheibe B eingesetzt und in ihrer Lage durch die

aus ihr hervorragende Stellschraube f, welche in eine

Bohrung des Ausschnittes a faſst, gehalten. Eine

weitere Sicherung der Klemme C kann noch durch ein an

der Spinnscheibe befestigtes Klemmstück, durch eine Schraube oder sonstwie

erfolgen.

Der Umwickelungsdraht d wird unter die Feder D (Fig. 1) gelegt, welche

derart an der Spinnscheibe B angeordnet ist, daſs der

Umwickelungsdraht etwas nach unten gedrückt wird und so eine Spannung, welche zur

Herstellung einer festen Um Wickelung unerläſslich ist, erhält.

Beim Arbeiten wird die Scheibe B mit Hilfe der an

derselben vorgesehenen Handhaben in Umdrehung versetzt. Der Draht d läuft hierbei von der Spule A ab, geht unter der Klemmfeder D entlang,

durch die Spannvorrichtung C hinter den Zahn e (welcher in die Gegenklemme eingedrungen ist und so

ein Abgleiten des Drahtes verhindert) und legt sich Windung an Windung um den Draht

b herum. In Folge dieser sich bildenden Umwickelung

wird die Spinnscheibe B schraubenähnlich auf dem zu

bewickelnden Drahte weitergeführt und der Arbeiter hat der hierdurch erfolgenden

fortschreitenden Bewegung der Spinnscheibe B zu folgen,

um die ganze Länge des Drahtes b umwickeln zu

können.

Die Spinnscheibe B kann anstatt direkt durch die Hand

auch mit Hilfe einer Seilscheibe in Umdrehung versetzt werden. Soll der Betrieb in

dieser Weise erfolgen, so wird der Spinnscheibe B noch

eine kleine Scheibe E angefügt (Fig. 5 punktirt), an

welcher mittels Treibschnur die Kurbelscheibe F hängt.

Im Mittelpunkte dieser Kurbelscheibe F ist ein Zapfen

i angeordnet, an welchem ein Belastungsgewicht G hängt, und ein Führungsblech H hindert oder mindert doch die Schwankungen der Kurbelscheibe F beim Drehen der letzteren mittels der Handkurbel h.

Ein derartiger Antrieb der Spinnscheibe ermöglicht ein rascheres Arbeiten; beim

Beginne und bei der Beendung der Wickelung macht sich jedoch eine Drehung der

Spinnscheibe durch Hand erforderlich.

Maschine zum Ueberspinnen von Saiten und Drähten von B. Hartz in Metz. Bei dieser durch D. R. P. Kl. 73 Nr.

43558 vom 2. November 1886 geschützten und in den Fig. 6 bis 10 Taf. 30

wiedergegebenen Maschine führen die die Umwickelungsfäden tragenden Spulen nicht wie

bei der Maschine von Scholl eine kreisende und

gleichzeitig fortschreitende Bewegung aus, sondern nur die letztere; der zu

umspinnende Draht empfängt also eine Drehung um seine Achse und wird zu diesem

Zwecke zwischen zwei Haken ausgespannt, die mittels eines Rädergetriebes in

Umdrehung versetzt werden. Der Spinndraht läuft unter Vermittelung eigenartig

gelagerter Aufwinderollen auf, wobei letztere gleichzeitig die Verschiebung des den

Spinndraht tragenden Wagens veranlassen.

Der vorbenannte Wagen A läuft auf den beiden Schienen

B, die an den Doppelständern C befestigt sind. Zwischen diesen Ständern ist je ein

groſses Rad E und ein kleiner mit diesem in Eingriff

stehender Trieb e gelagert. Beide Räder E sind durch eine Achse d

fest mit einander verbunden, so daſs, wenn man die Handkurbel D dreht, die Triebe e eine

schnelle Umdrehung ausführen. An den Achsen der letzteren sind die Haken e1 angebracht, zwischen

welchen der zu umspinnende Draht ausgespannt wird. Die beiden Räderpaare des Wagens

A sind durch eine flache Schiene a1 mit einander

verbunden, an deren beiden nach aufwärts gebogenen Enden die Träger f für die Rolle F, auf

welcher der zum Umspinnen dienende Draht sich befindet, hängen. Zwischen den beiden

Trägern f läuft auſserdem eine Führungsrolle g (Fig. 6 und 10). In den aufgebogenen

Enden a1 der Schiene

a ist ferner eine flache Schiene h mittels Zapfen drehbar gelagert, auf welcher die

beiden Ständer H befestigt sind, die mittels Muttern

höher oder tiefer gestellt werden können. In den oben offenen, rechtwinkelig

umgebogenen Enden der Ständer H sind mehrere oben

offene oder halbrunde Nuthen ii1

i2 (Fig. 8 Taf. 30)

angebracht, in welchen die den. Leitrollen K

gemeinschaftliche Achse k sich leicht drehen kann. Das

Herausfallen der Rollenachse k wird durch den Draht k2 verhindert, der

federnd auf die Lagerstellen drückt. Schiebt man diesen an dem Ständer H befestigten Draht k zur

Seite, so kann man die Achse mit den Rollen rasch herausnehmen und in eine andere

Lage zu dem zu umspinnenden Drahte bringen. Zwischen den Ständern H ist eine Spannvorrichtung angeordnet, die im

Wesentlichen aus einem Querstücke M besteht, das eine

feste Rolle m trägt. Dicht an dieser Rolle liegt eine

zweite Rolle m1, welche

am Ende eines Hebels N angebracht ist, der seinen

Drehpunkt im Querstücke M, nahe dem Ständer H hat. Das äuſsere Ende dieses Hebels ist mit einem

Griffe und mit einer Klinke n versehen (Fig. 9 Taf. 30), die in

die gezahnte Seitenfläche des Ständers H einfällt. Es

ist leicht ersichtlich, daſs die Rollen m und m1 sich nähern, wenn

man das Auſsenende des Hebels N senkt und umgekehrt. Dadurch wird der

zwischen beiden Rollen laufende Umspinnungsdraht s mehr

oder weniger gespannt, die Vorrichtung bildet also eine Bremse für den Draht s.

Zwischen den Ständern H ist ferner ein Zwischenstück P angeordnet und zwar oberhalb von M, welches eine Drahtfeder p tragt, die oben umgebogen ist und mit ihrem freien Ende auf ein Blech

Q (Fig. 8 Taf. 30) drückt,

welches ebenfalls in den Ständern H sitzt. Wenn man

diese Feder p zur Seite dreht, so läſst sich das Blech

Q von dem zu umspinnenden Drahte r abschieben. Das Blech trägt ein Futter, welches auf

dem zu bespinnenden Drahte r aufliegt und dazu dient,

den letzteren stets auf die Führungsrollen K

aufzudrücken.

Die beiden Ständer H lassen sich ganz zur Seite drehen,

wie es in punktirten Linien in Fig. 10 Taf. 30

angedeutet ist. Die Schiene h läſst sich zu diesem

Zwecke in den Armen a1

nach hinten umlegen; in der Arbeitsstellung hält eine an der Schiene a befestigte Feder a2 mit Knaggen a3 die Schiene h

fest.

An den Wagen sind ferner noch Führungsrollen T und t so angebracht, daſs sie sich leicht drehen können und

den Draht innerhalb gewisser Grenzen führen.

Behufs Herstellung eines umsponnenen Drahtes mit Hilfe dieser Maschine wird zunächst

der zu umspinnende Draht r (Fig. 6 Taf. 30) zwischen

den Haken e1

ausgespannt, alsdann wird der Umwickelungsdraht s von

der Rolle F, auf welche er aufgewickelt ist, über die

Leitrolle g, die Führungsrollen T und t nach oben geführt, gelangt zwischen

die Bremsröllchen mm1

und die beiden Rollen K auf den zu umspinnenden Draht

r. Bei Drehung der Kurbel D wird in Folge dessen der Draht s sich in

Schraubenwindungen um den Draht r legen. Um einen

sicheren Transport des Wagens A genau nach dem

Fortgange des Spinnens zu erzielen, müssen die Rollen K

schräg liegen, so daſs bei ihrer durch die Reibung von r auf K bewirkten Drehung diese Rollen einen

seitlichen Druck auf die Ständer H ausüben, der den

Wagen zur Fortbewegung veranlaſst. Je nach der Dicke der beiden Drähte r und s wird die Höhe des

Schraubenganges von s auf r verschieden sein; dementsprechend müssen auch die Rollen K mehr oder weniger schräg gelegt werden. Will man den

Draht s links aufwickeln, also von rechts nach links,

so müssen die Rollen K eine der in Fig. 8 dargestellten

entgegengesetzte Schräglage erhalten.

Um Drähte von verschiedener Länge zu umspinnen, muſs man die Entfernung der beiden

Haken e1, also

gleichzeitig auch die Länge der Wagenbahn verändern können. Die letztere ist zu

diesem Zwecke aus zwei Theilen zusammengesetzt und zwar aus den äuſseren Schienen

b und der inneren Flachschiene b1, welche so in

einander passen, daſs die mit einem mittleren Spurkranze versehenen Räder a des Wagens A sowohl auf

b als auch auf b1 richtig geführt werden. Der Wagen kann somit ohne Schwierigkeit von der

einen Bahn auf die andere übergeführt werden (Fig. 7 Taf. 30). Beim

Verkürzen der Wagenbahn, also Ineinanderschieben der Schienen b1 und b, wird die erstere von Röllchen b3, welche zwischen den

Schienen b sitzen, getragen. Letztere werden an ihren

freien Enden durch eine Stütze U gehalten. Sollen auf

der Maschine nur Drähte von ein und derselben Länge umsponnen werden, so ist nur ein

Schienenpaar erforderlich und es brauchen die Räder a

den Spurkranz nicht in der Mitte, sondern an der Seite zu haben, wie es Fig. 9 Taf. 30

veranschaulicht.

H. Glafey.

Tafeln