| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 59 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes Bd.

269 S. 1.)

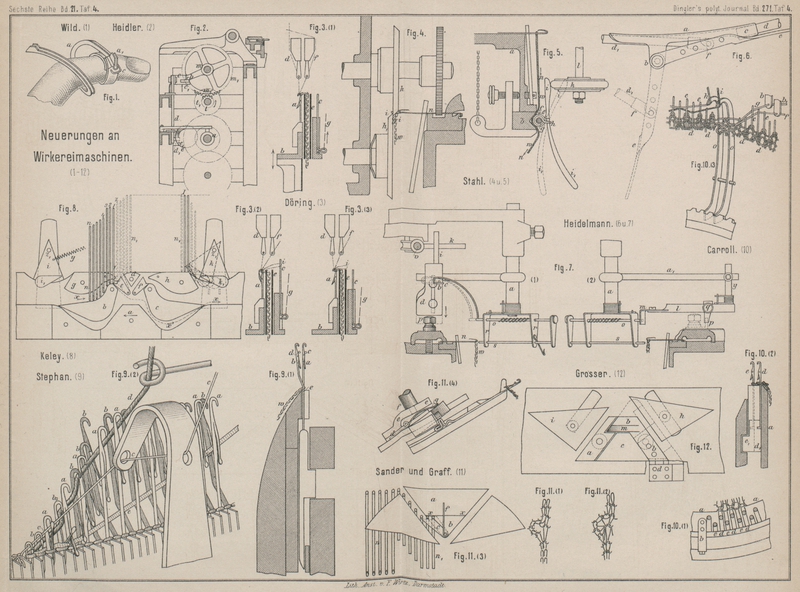

Mit Abbildungen auf Tafel

4 und 5.

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Die Wirkerei bildet mit dem Stricken und Häkeln zusammen diejenigen gewerblichen

Arbeiten, welche Maschenwaaren herstellen; die Producte aller drei Arbeiten sind

deshalb in ihren Faden Verbindungen bisweilen einander so vollständig gleich, daſs

aus diesen Verbindungen allein in einzelnen Fällen nicht mit Sicherheit zu erkennen

ist, ob die eine oder andere Arbeit zur Herstellung verwendet worden ist. Das

Handstricken wird trotz der vielen Vervollkommnungen in der Wirkerei in manchen

Gegenden Deutschlands noch immer gewerbmäſsig betrieben, aber es kommen doch selten

Verbesserungen im Verfahren oder in den Hilfsmitteln vor.

Als eine solche Verbesserung zeigt sich jetzt ein Strickring von Frau Marie Wild in Furth

(Bayerischer Wald) (* D. R. P. Nr. 44069 vom 3. Februar 1888), welcher wie Fig. 1 Taf. 4

zeigt, an den Zeigefinger der linken Hand, der gewöhnlich den Faden führt, gesteckt

wird, eine Zufuhrrinne von mehr als einer Windung um den Finger herum bildet, bei

a1 eine Bremse und

bei c eine Oese trägt, so daſs der Faden mit

gleichmäſsiger Spannung und entsprechend der erforderlichen Menge geregelt zugeführt

wird, wodurch allerdings das Stricken eine gewisse Erleichterung erfahren mag.

Die Wirkerei selbst hat im verflossenen Halbjahre für die Handstühle nicht irgend

welche Neuerungen aufzuweisen, und für flache mechanische Stühle sind auch nur die folgenden zwei Fälle

zu verzeichnen:

Der mechanische Wirkstuhl für reguläre Waare von Gustav Heidler in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 43202 vom 5.

Juli 1887) enthält nur für die Umsteuerung der Bewegungen zum Maschenbilden in

diejenigen zum Mindern folgende neue Einrichtung: Die Triebwelle t (Fig. 2 Taf. 4) dreht, wie

in vielen Wirkmaschinen, entweder die Arbeitswelle a

zum Maschenbilden, oder die Minderwelle m zum Mindern

der Waarenbreite. Während der gewöhnlichen Reihenarbeit bleibt das Minderrad m1 still stehen, weil

es mit dem Bolzen b an den Schieber c stöſst und weil ihm an der Stelle m2 die Zähne fehlen.

Soll aber gemindert werden, so hat in den bisher verwendeten Stühlen das Minderrad

m1 auf der rechten

Seite ein Beschwergewicht, welches, sobald durch den Zählapparat der Schieber c vom Bolzen b entfernt

wird, niedersinkt, dabei m1 dreht und den Eingriff zwischen t1

m1 herstellt. Hiervon

verschieden ist die neue Einrichtung in der Weise, daſs beim Ausrücken der

Arbeitswelle a durch das Seitenexcenter e der Bolzen e1 an denjenigen d1 des Schiebers dc

trifft, den letzteren hebt und nun nicht bloſs c von

b entfernt, sondern mit c1 den Bolzen b empor drückt, also das Minderrad m1 direkt um ein Stück umdreht, so daſs es sicher mit

seinen Zähnen in diejenigen des Triebrades t1 eingreifen muſs. Es ist also die unsichere

Einrückung von m1 durch

seine einseitige Belastung in eine sichere durch direkte Drehung verwandelt

worden.

Der Kettenwirkstuhl für Plüschmusterwaare von Döring in Berlin (* D. R. P. Nr. 43419 vom 19. Juni

1887) ist ein flacher mechanischer Kettenstuhl (Fig. 31

Taf. 4) mit lothrechten Nadeln a auf beweglicher

Nadelbarre b, welcher nach Art der Fangkettenstühle

(sogen. Raschel-Maschinen) hinter der Stuhlnadelreihe a

eine zweite Reihe von Nadeln c, aber ohne Haken, also

glatte Drahtstäbchen enthält, wie sie sonst bereits zur Plüschwirkerei benutzt

werden. Die Neuheit der vorliegenden Einrichtung besteht nun darin, daſs diese

Plüschstäbchen c in der fest liegenden Abschlagschiene

e einzeln beweglich sind und zwar durch die

Platinen einer Jacquardmaschine einzeln gehoben werden können; sie stehen also im

Allgemeinen unter der Abschlagkante e und arbeiten in

dieser Stellung nicht, denn sie erhalten in derselben nicht Faden von den

Kettenmaschinen df. Da, wo also die Plüschstäbchen c in der tiefsten Lage verbleiben, bildet die

Nadelreihe a allein die Grundwaare aus den Fäden von

df, wo aber einzelne Stäbchen c gehoben werden, wie in Fig. 32

, da legen sich die Plüschfäden der Maschine f

mit um diese Stäbchen, sie bilden dort lange Schleifen i, welche erst nach Beendigung der nächsten Maschenreihe auf d von den Stäben c frei

gelassen werden (Fig. 33

), also dann in ihrer Länge verbleiben und die Futter- oder Plüschdecke der

Waare bilden. Da diese Decke aber nur da hervorgebracht wird, wo die Stäbchen c in die Arbeitslage gehoben werden, so kann man sie eben

vereinzelt an den verschiedenen Waarenstellen erzeugen und kann mit ihr also eine

Verzierung der Waare oder ein Muster bilden. Die Plüschseite wird dann natürlich zur

Vorderoder Auſsenseite der Waare genommen.

Eine andere als die eben besprochene Art des gewirkten Plüsches, der sogen.

Kulirplüsch, wird am Rundstuhle in der Weise hergestellt, daſs man eine Reihe

gewöhnlicher kurzer Schleifen mit einer Reihe recht langer Schleifen zusammen vor in

die Nadelhaken schiebt und die alten Maschen über diese beiden Henkel abschlägt, so

daſs die langen Platinenmaschen auf der Rückseite als Plüschhenkel hervorstehen.

Damit diese Henkel auch geschnitten werden, so hat R.

Stahl in Feuerbach-Stuttgart einen Rundstuhl zur

Herstellung von Plüschwaare (* D. R. P. Nr. 45060 vom 13. März 1888) mit

einer Kreisschere hh1

(Fig. 4

Taf. 4) versehen, welche an einer Stelle des Stuhlumfanges festgehalten und deren

Scheibenmesser hh1 vom

Nadelkranze n des Stuhles selbst umgedreht werden.

Durch das Abschlagen der Waare sind die Maschen weit nach auſsen getrieben worden

und die langen Plüschhenkel i stehen vor den

Nadelköpfen nach auſsen hin und werden bei der Stuhldrehung zwischen die Scheiben

hh1 geführt, welche

ihre äuſseren Bogenlagen abschneiden, so daſs offene Plüschfäden entstehen.

Auf französische Rundwirkstühle beziehen sich weiter noch folgende Erfindungen: Ein

Stoffabzug-Apparat von R.

Stahl in Feuerbach-Stuttgart (* D. R. P. Nr. 43172 vom 23. Juli 1887)

erspart das zeitraubende und lästige Aufheben und Einbinden der bisher

gebräuchlichen Gewichtsscheibe und besteht in folgender Einrichtung: Am Nadelkranze

a (Fig. 5 Taf. 4) wird ein

Ring b entweder angegossen oder sonst durch Anklemmen

oder Schrauben befestigt, in dessen keilförmiger Nuth die Waare w liegt, gehalten durch eine Anzahl am Umfange des

Stuhles gleichmäſsig vertheilter Gummirollen f. Die

Rollen oder Walzen f enthalten je eine Metallröhre und

drehen sich mit derselben um eine Lederschnur oder Darmsaite g, welche dicht um die Waare herumgebunden ist. Zu beiden Seiten einer

jeden Walze f ist eine Drahtöse h gelagert, in welcher ein Hebel i so hängt,

daſs er sich mit einer Kante e auf die Walze stützt.

Wegen des Gewichtes vom unteren Hebelende i1 wird der Hebel für gewöhnlich die punktirt

gezeichnete Lage einnehmen. Von der festen Scheibe des Stuhles getragen hängen

ferner die Arme l herab, an denen sich die Scheiben k drehen, welche den mit dem Stuhle umlaufenden Hebeln

i so weit im Wege stehen, daſs diese Hebel durch

sie in die Lage wie ausgezogen gedrückt werden. Bei dieser Schwingung drückt aber

die Kante e gegen den Umfang der Gummiwalze, dreht

diese Walze ein wenig und zieht dabei den Stoff in Richtung n von den Nadeln ab. Es muſs ausprobirt werden, daſs die Reibung zwischen

den Walzen f und der Waare nicht gröſser ist als die

gröſste Spannung, welche die Waare erhalten soll.

Spannschloſs für die Schnur der Abzugsscheibe an

Rundwirkmaschinen von Wilhelm Heidelmann in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 44596 vom 25. Februar 1888). Der vom französischen

Rundstuhle herabhängende Waarencylinder wird gewöhnlich an eine innerhalb desselben

liegende Scheibe angebunden, die sein Abzugsgewicht bildet. Man knüpft dabei einfach

die Enden der Schnur zusammen und dreht sie wohl durch ein hindurch geschobenes

Drahtstäbchen mehrmals zu einer Schleife zusammen, um sie thunlichst stark

anzuspannen. Zur Erreichung einer zuverlässigeren und besser aussehenden Verbindung

soll nun das in Fig.

6 Taf. 4 gezeichnete Spannschloſs dienen: Dasselbe besteht aus der

gekrümmten Rinne a, in welcher bei c das eine Ende d der

Schnur eingeschraubt oder in sonst einer Weise befestigt ist und welche die Lager

b für einen Hebel eb

trägt. Das andere Ende d1 der Schnur ist in einem Haken f befestigt,

welcher an einen Bolzen des Hebels eb angehängt wird.

Die Schnur hat eine solche Länge, daſs sie mit f in den

Hebel, wenn er in der punktirten Stellung sich befindet, leicht eingehängt werden

kann; legt man ihn dann nach rechts hin um, so spannt er die Schnur straff und wird

zugleich durch deren Spannung in seiner geschlossenen Lage erhalten.

Der französische Rundwirkstuhl mit automatischer

Ausrückvorrichtung von Wilhelm Heidelmann in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 44267 vom 16. Juli 1887) enthält folgende neue Vorrichtung

zum Anzeigen eines während der Arbeit vorkommenden Fehlers in der Waare oder in der

Nadelreihe und zur Mittheilung desselben an den bekannten Ausrückapparat derart,

daſs der Stillstand des Stuhles eintritt. Diese Anzeige- und

Vermittelungsvorrichtung besteht aus einem Stäbchen s

(Fig. 7

Taf. 4), welches, in Verbindung mit einem zweiten Stabe o, durch eine Feder leicht an die Waare w

dicht unter den Nadeln n gedrückt wird, so daſs im

Allgemeinen diese Waare an s vorbei streicht. Ist aber

eine Masche abgefallen, also eine Kettelmasche entstanden, oder der Faden zerrissen,

so daſs ein Loch sich gebildet hat, oder eine Nadel durch Miſspressen tief gezogen

worden u.s.w., so dringt der Stab s durch die Waare

hindurch oder wird sonst von ihr oder der Nadel erfaſst und ein Stück seitlich mit

fort gezogen, wobei sein Tragrahmen r um die Achse a sich dreht und der Haken b vom Stifte c hinweg rückt, mit welchem er

bisher die Platte d hielt. Diese Platte d fällt nun herab, wird von einer Schraube p des Nadelkranzes mit fort genommen und schiebt dabei

mit ik den Ausrückstab v

des Stuhles fort, welcher in bekannter Weise den Stillstand des letzteren

veranlaſst. Da man indessen bisweilen Waaren arbeitet, welche an einzelnen Stellen

Laufmaschen enthalten, so ist folgende Vorkehrung getroffen worden, um diese

Laufmaschen ohne Einwirkung auf den Taster s an ihm

vorbei zu führen: Der Stuhl trägt kurz vor dem Taster so an den Armen ay (Fig. 72

Taf. 4) drehbar den Stab l mit der gekrümmten

Platte m und auf dem Nadelkranze den Winkel p über derjenigen Waarenstelle, welche die Laufmasche enthält. Kommt nun

diese Stelle an den Taster s hinan, so treibt p durch den Arm ql die

Platte m schnell ein Stück seitlich fort und die

letztere tritt dem Stabe o gegenüber und drückt ihn und

s wenig nach auſsen zurück, verhindert also das

Eintreten von s in die Laufmasche. Schlieſslich gleitet

p an q vorbei und Im schwingt wieder in die alte Lage zurück.

Englische Rundstühle, d.h. solche mit senkrecht auf einer Kreislinie stehenden

Nadeln, eignen sich vorherrschend zur Herstellung enger Waarenschläuche; haben sie

feststehende Nadeln, so enthalten sie gewöhnlich nur ein System der Maschenbildung,

bei einzeln beweglichen Nadeln aber kann die Menge der Systeme bis zu acht vermehrt

werden. Diese Anzahl gestattet schon die Herstellung mannigfaltiger bunter

Ringelwaaren, man hat indeſs auch an diesen Stühlen mit einzeln beweglichen Nadeln

noch besondere Ringelapparate angebracht und einen solchen enthält der Bundwirkstuhl für Ringelwaare von Friedrich Bruno Woller in Stollberg i. S. (* D. R. P.

Nr. 43882 vom 19. Oktober 1887). Es ist bei demselben darauf gerechnet, daſs man

einen Farbenwechsel zwischen mehr als zwei Fäden erreichen kann ohne die nicht

arbeitenden Fäden von der Waare abschneiden zu müssen; deshalb liegt über dem

Rundstuhle und in gleicher Achsenrichtung mit ihm ein Fadenführerund Spulenapparat,

welcher gleichmäſsig mit dem Stuhle gedreht wird. Die nicht arbeitenden Fadenführer

hängen mit ihren Fäden innerhalb und der arbeitende Führer hängt auſserhalb der

Nadelreihe, die ersteren liegen in einer Scheibe, welche sich mit dem Nadelkranze

dreht und der letztere bleibt fest an seinem Platze. Hierdurch wird es möglich, die

Fäden innen an der Waare von einer Stelle zur anderen frei hängen zu lassen.

Mit den englischen Rundstühlen von kleinem Durchmesser haben die Rundstrickmaschinen

nach Form und Arbeitsweise manche Aehnlichkeit; auf ihnen soll aber nicht wie auf

ersteren, nur ein Waarenschlauch von gleichbleibender Weite gewirkt werden, sondern

man will thunlichst genau die Form eines Strumpfes herstellen, hat zu dem Zwecke

bisweilen flach zu arbeiten, wobei das Schloſs nicht stetig umdrehend, sondern hin

und her schwingend um den Nadelkranz zu bewegen ist und man hat endlich die Breite

eines solchen flachen Waarenstückes zu vermindern und zu vermehren, weshalb einzelne

Nadeln vorübergehend aus- und wieder eingerückt werden müssen. Das letztere

selbsthätig von der Maschine verrichten zu lassen, ist die Neuheit in der Rundstrickmaschine von William

Henry Kelly in Woonsocket, Rhode Island, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 43358

vom 8. Februar 1887). Das Schloſs dieser Strickmaschine, denn nur durch dessen

Einrichtung wird der eben genannte Zweck erreicht, ist in Fig. 8 Taf. 4 abgebildet;

dasselbe enthält die zwei Seitenexcenter bc; sein

unteres Mittelstück a wird zunächst und für die neue

Anordnung nicht gebraucht, das obere Mittelexcenter aber besteht aus dem festen

Theile d und den beiden beweglichen Stücken ef, es sind ferner vorhanden zwei feststehende Excenter

gh und zwei um z1 schwingende Sectoren ik mit den an ihnen befestigten Zungen i1

k1. Die Seitentheile

ef liegen im Allgemeinen unten auf b und c. Bewegt sich nun

das Schloſs nach links in der Pfeilrichtung a, so

laufen die Nadeln n in der Richtung x an b empor und gelangen

auf e. Die erste Nadel aber, welche an e stöſst, wird diesen Theil e, da er beweglich ist, vor sich her drängen und heben bis er, wie

punktirt gezeichnet, an d stöſst und diese erste Nadel

1 wird dann an e und

d weiter in die höchste Lage, also über das ganze

Schloſs empor gehoben und ausgerückt (z), sie arbeitet

in dieser Lage nicht mit, da sie vom Schlosse gar nicht mehr getroffen und bewegt

werden kann. Die nächsten Nadeln n aber, von 2 ab nach links hin, stoſsen nun an die untere Kante

des gehobenen Seitentheiles e, gleiten an dieser

abwärts und gehen in der Richtung xx ihren gewöhnlichen

Arbeitsweg zur Maschenbildung; sie heben das bewegliche Stück c, um rechts unter ihm austreten zu können. Somit ist

es möglich, bei jedem Schloſshube eine und zwar immer die erste Nadel auszurücken.

Sollen nun diese ausgerückten Nadeln n1 nach und nach wieder in Thätigkeit kommen, so

werden die Sectoren ik, welche bis dahin durch eine

Schraube in senkrechter Stellung fest gehalten wurden, durch Lösen der Schraube dem

Federzuge y frei gegeben und in die schiefe Lage, wie

punktirt angedeutet, gebracht. Bewegt sich nun das Schloſs nach links, so stöſst die

erste Nadel I mit ihrem Fuſse an die Zunge k1 (punktirt), sie

drückt gegen diese Zunge und veranlaſst ein Schwingen von k und k1,

wobei die Nadel I nach unten geführt wird, so weit,

daſs sie nun beim nächsten Hube wieder vom Schloſstheile h erfaſst und zur Maschenbildung bewegt wird, diese Nadel ist also wieder

eingerückt. Bei dem Schwingen um z haben sich aber k und k1 gesenkt, die nächste Nadel neben I trifft also k1 nicht mehr und sie sowie alle übrigen Nadeln n1 bleiben oben stehen.

Damit ist es also möglich, diese unthätigen Nadeln nach und nach wieder zur Arbeit

einzurücken.

Die Rundstrickmaschine für mehrfadige Musterwaare von

Max Stephan in Berlin (* D. R. P. Nr. 44874 vom 13.

Juli 1887) ermöglicht die Herstellung von unterlegten Farbmustern oder von einer

Verbindung unterlegter mit plattirten Farbmustern durch Verwendung von abwechselnd

geraden Nadeln a (Fig. 91

und 92

Taf. 4) und einwärts abgebogenen Nadeln b in

irgend einer Reihenfolge neben einander. Den geraden Nadeln a wird der gewöhnliche Strickfaden c und den

abgebogenen b ein, vielleicht andersfarbiger

Musterfaden d vorgehalten. Wenn aber die Nadeln sich

senken, so drängen sich die abgebogenen b an der

Abschlagkante e auch nach vorn und erfassen, wie Fig. 92

zeigt, auch den gewöhnlichen Strickfaden c mit,

so daſs sie also plattirte Maschen bilden.

Da der Plattirungsfaden d indeſs unter oder hinter den

geradstehenden Nadeln liegt, so ist die Fadenverbindung auch zu den unterlegten

Waaren zu rechnen und folglich eine Combination unterlegter und plattirter

Farbmuster. Sollen jedoch plattirte Maschen nicht entstehen, so verwendet man als

abgebogene Nadeln b solche mit besonders langen Haken,

wie b3 in Fig. 92

zeigt; damit wird erreicht, daſs die Hakenöffnung bereits unterhalb des

gewöhnlichen Strickfadens c liegt, wenn die Nadel b3 bis vor an diesen

Faden gedrängt worden ist, womit also ein Einlegen dieses Fadens c in b3 vermieden wird. Die Nadeln b bilden dann Maschen nur aus d und

diejenigen a Maschen nur aus c und es entsteht rein unterlegte Waare. Fig. 92

verdeutlicht ferner, wie man durch Einführen eines nicht steil liegenden

Fadens e, welcher unter die Zungen von b und zwischen beide Nadelreihen ab gelangt, auch Futterwaare arbeiten kann.

Eine eigenthümliche Verbindung zweier glatten Waarenschläuche liefert die Bundstrickmaschine für doppelfadige Schlauchwaare von

Thomas Henry Carroll in Philadelphia, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 43596 vom 28. Juni 1887). Der Nadelcylinder a (Fig.

101

und 102

Taf. 4) dieser Maschine enthält Nuthen von verschiedener Tiefe und in diesen

die Führungsbleche d1

e1 von verschiedener

Breite, so daſs die Nadelreihen de zwei concentrische

Kreise bilden. Jeder Nadelreihe d und e wird entweder durch einen Fadenführer b mit zwei Oeffnungen oder durch zwei getrennte Führer

bb1 (Fig. 103

Taf. 4) je ein Faden gf zugeführt und es bildet

auch jede Nadelreihe ihren Waarencylinder für sich. Da aber doch, wie Fig. 101

und 103

zeigen, die Maschen der inneren Nadeln d

zwischen den Maschen der äuſseren Nadeln e hinabgezogen

werden, so steckt eine Reihe immer in der anderen und beide Waarenstücke bilden

einen einzigen zusammenhängenden Waarencylinder, dessen Zusammensetzung verschieden

sein wird, je nachdem die äuſseren und inneren Nadeln in verschiedener Reihenfolge,

1 und 1 wie gezeichnet

oder 2 und 1, 2 und 2 u.s.w. mit einander abwechseln. Endlich können noch

durch besondere Führer 00 (Fig. 103

), welche von den Zähnen eines sich drehenden Rades schwingend bewegt werden,

weitere Fäden hi vor und hinter die Nadeln de gelegt werden, worauf diese sich nur bis in die

Fangstellung senken, damit diese Fäden nicht Maschen bilden, sondern als Füller-

oder Füllfäden zwischen den Maschen des Doppelschlauches liegen. Ein wesentlicher

Vortheil und eine specielle Verwendung dieser eigenthümlichen Waare ist nicht

angegeben und nicht zu ersehen.

Die Lamb'sche Strickmaschine endlich findet wegen ihrer

groſsen Verwendbarkeit zum flachen und runden Stricken immer mehr Eingang in der

Wirkerei und unterliegt deshalb auch immer weiteren Veränderungen, durch die sie zu

den mannigfachsten Arbeiten geeignet gemacht wird. Von zwei verschiedenen Firmen ist

z.B. eine Lamb'sche Strickmaschine für Doppelrandwaare angegeben worden und zwar von

Sander und Graff in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 43974 vom

5. Juni 1887) und von G. F. Groſser in Markersdorf bei Burgstädt i. S. (* D. R. P. Nr. 44028 vom 2. November 1887). Für beide Fälle ist der

Name „Doppelrandwaare“ nicht streng richtig, es war vielmehr die Waare

„Preſsmusterwaare“ zu nennen, wie es im Texte der Groſser'schen Patentschrift auch richtig geschehen ist, denn unter

Doppelrandwaare versteht man eben eine Waare, in welcher Doppelränder als Muster

vorkommen und Doppelränder entstehen nur in der Weise, daſs eine glatte Waare nach

etlichen Reihen zu einer Röhre umgebogen wird, indem man eine nächstfolgende Reihe

als Randreihe arbeitet oder, bei nur einer Nadelfontur, die erste Maschenreihe

dieses glatten Waarenstückes mit zur letzten Reihe auf die Nadeln aufhängt. Nur

dadurch bilden sich die Ausbiegungen des Doppelrandes oder die sogen. Raupenstreifen

(Fig. 111

Taf. 4). In den vorliegenden Fällen wird aber immer auf beiden Nadelreihen

gearbeitet, auf der vorderen entstehen Maschen und auf der hinteren Henkel, also

mehrfache Doppelmaschen, man kann damit niemals eine Röhre, sondern nur eine

Ausbiegung, wie Fig. 112

zeigt, erhalten, in welcher jede Maschenreihe des vorderen Stückes a mit der hinteren hängenbleibenden Masche b durch einen Henkel verbunden ist. Die neuen Angaben

zur Erzielung solcher Fangmaschen oder Preſsmuster sind nur eine Fortsetzung

derselben Angaben zu gleichem Zwecke, wie sie vor Jahren die Patentschrift Nr. 19515

(1883 247 * 366) in gröſserer Auswahl brachte. Nach Sander- und Graff besteht das Mitteldreieck aus drei

Stücken abc (Fig. 113

Taf. 4), von denen das kleine Dreieck b in

bekannter Weise in die Schloſsplatte emporgezogen, also ausgerückt werden kann und

die Zunge c drehbar ist, von einer Feder f aber immer an b

herangezogen wird. Geht nun z.B. das Schloſs nach rechts und b ist gesenkt, also eingerückt, so steigen die Nadeln zur

Einschlieſsstellung empor und bilden neue Maschen, ist aber b gehoben, also ausgerückt, so gelangen die Nadeln nur auf die Höhe xx in die sogen. Fangstellung und bilden Doppelmaschen.

Sind dabei alle Nadeln über a hinweggegangen, so

schlieſst sich die Zunge c wieder und beim nächsten

Schübe rückwärts, also nach links würden diese Nadeln an c zur höchsten Stellung und zur Bildung von Maschen gehoben werden. Will

man aber auf mehrere Reihen an den Nadeln Henkel oder mehrfache Doppelmaschen

bilden, so bringt man an der Seite der arbeitenden Nadeln n noch etliche Drahtstifte n1 ohne obere Haken in die Maschine und schiebt nun

das Schloſs nur so weit wie gezeichnet nach rechts hin, d.h. so weit, daſs noch

Drahtstäbchen n1 unter

der Zunge c bleiben, dann wird für die Umkehr und den

neuen Ausschub nach links auch die Zunge c geöffnet

bleiben und das Schloſs die Nadeln n auch in dieser

Reihe nur bis in die Fangstellung heben.

In der Einrichtung von G. F. Groſser besteht das

Mitteldreieck auch aus

drei Stücken abc (Fig. 114

und 12

Taf. 4), von denen c fest liegt, a in die Schloſsplatte emporgezogen und ausgerückt, b aber um das Gelenk d in

die Schloſsplatte hineingedreht und erforderlichen Falles auch mit seinem

Gelenkstücke d und Träger e am Bolzen f in die Schloſsplatte

hinaufgezogen werden kann. Wenn nun a emporgehoben ist

und das Schloſs sich von rechts nach links bewegt, so heben sich die Nadeln an c nur bis m, bis in die

Fangstellung, sie treffen in m eine Rinne oder einen

vertieften Theil von b, welcher nach rechts hin

ansteigt und drücken auf dieser Bahn den Theil b empor

(Fig. 12)

und kommen endlich an h wieder herab. Ist das Schloſs

an allen Nadeln vorbeigegangen, so klappt b, durch die

Feder g gedrückt, wieder nieder und hebt beim Schübe

nach rechts hin die Nadeln auf die Höhe der Einschlieſsstellung, so daſs nun Maschen

gearbeitet werden; sollen aber bei diesem Schübe auch Henkel, also mehrfache

Doppelmaschen entstehen, so zieht man eben b auch in

die Schloſsplatte empor und arbeitet folglich mit dem kleinen Mitteldreiecke c allein.

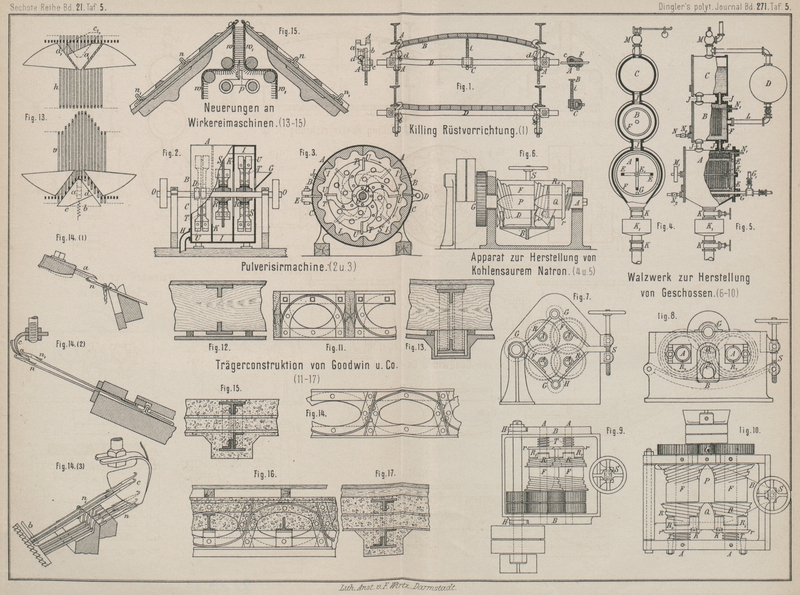

Lamb'sche Strickmaschine für

Schlauchwaare von G. F. Groſser in Markersdorf bei Burgstädt i. S. (* D. R. P. Nr. 44806 vom 6. Januar 1888). Wenn glatte Rundwaare

gestrickt wird, so arbeitet beim Ausschube nach links die vordere Nadelreihe v (Fig. 13 Taf. 5), das

Schloſs a ist also geöffnet und das hintere Schloſs a1 ist geschlossen,

beim nächsten Ausschube nach rechts hin muſs aber die hintere Nadelreihe h arbeiten, also a1 sich öffnen und a

sich schlieſsen. Diese Umsteuerung erfolgt immer an den Enden der Nadelreihen durch

die Riegel in den Seitenwänden der Maschine. Es ist nun unbequem, das Schloſs

deshalb auf die ganze Länge der Nadelreihe zu verschieben, wenn man nur einen

Schlauch von geringer Weite zu arbeiten hat und damit in solchem Falle die

Umsteuerung an beliebiger Stelle durch die im Betriebe befindlichen Nadeln selbst

erfolgt, so sind Riegel und Schloſsschieber überhaupt entfernt und von dem

Mitteldreiecke ist unten eine Ecke b abgeschnitten

worden, vorn rechtsseitig und hinten linksseitig. Die Dreiecke aa1 führen sich wie

bisher mit Zapfen in einem senkrechten Schlitze der Schloſsplatte und werden nur

durch eine schwache Feder nach unten gezogen. Gehen nun die Schlösser nach links, so

sind sie zunächst beide offen (a1 wie punktirt angegeben), am vorderen a steigen die Nadeln in gewöhnlicher Weise empor und

arbeiten, am hinteren a1 aber treffen die Nadeln gegen die schräge Seite d1

c1, sie drücken gegen

dieselbe und schieben das Excenter a1 empor, schlieſsen das Schloſs und arbeiten also

nicht. Ist der Schub über die wenigen überhaupt arbeitenden Nadeln erfolgt, so sinkt

a1 auch wieder

herab. Beim Schübe nach rechts gehen nun die hinteren Nadeln an a1 empor und arbeiten

und die vorderen v stoſsen gegen cd und treiben a empor,

schlieſsen also selbsthätig ihr Schloſs und arbeiten nicht.

Eine Strickmaschine mit mechanischem Minderapparate von

Frank Wilcomb

in San Francisco,

Nordamerika (* D. R. P. Nr. 43491 vom 13. Oktober 1886) enthält als Decknadeln die

gewöhnlichen Spitzendecknadeln a (Fig. 141 Taf. 5), deren Spitze in den hinter dem

Nadelhaken befindlichen Schlitz für die Zunge eingesenkt wird, während die

abzudeckende Masche auf der zurückliegenden Zunge hängt; a überdeckt also nur den Haken der Zungennadel und nicht auch die Zunge

mit, wie bei Webendorfer, Patent Nr. 21008 (1883 249 111). Die abgedeckten Nadeln n1 (Fig. 142 und 143) werden dadurch von der weiteren Thätigkeit ausgerückt, daſs

man sie in dem Schlitze einer Schiene b, welche sich

nach und nach verschiebt, fangt und dadurch wenig empordrängt, so daſs zwischen

ihnen und der arbeitenden Nadelreihe n der Fadenführer

c noch hinweggehen kann; der letztere legt dann den

Faden auf n, führt ihn aber auf beiden Seiten unterhalb

der Nadeln n1 fort. Das

Mindern wird während der Reihenbildung vorgenommen; es beginnt an einer Seite, wenn

der Schlitten die Hälfte des Weges nach der anderen Seite hin durchlaufen hat und

wird während der ersten Hälfte des Rückweges vom Schlitten beendet.

Verfahren zur Herstellung von Plüsch auf der Lamb'schen

Strickmaschine von Seyfert

und Donner in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 43721 vom 5. November 1887). Die

zwei Nadelreihen der Strickmaschine arbeiten jede für sich ein Waarenstück und

gleichzeitig werden von einem Faden auf beiden Nadelreihen lange Henkel gebildet,

die also beiden Waarenstücken gemeinsam angehören und beim Abzüge von der Maschine

selbsthätig zerschnitten werden, so daſs zwei Plüschstücken entstehen. Die Maschine

enthält auf jeder Seite kurze und lange Nadeln nn1 (Fig. 15 Taf. 5) und für

jede Sorte zwei Schlösser hinter einander; die vorangehenden Schlösser heben die

Nadeln in die Fangstellung und ein Führer legt ihnen gemeinsam den Faden in die

Haken, den sie beim Sinken als Henkel mit ihren alten Maschen vereinigen. Die

folgenden Schlösser bewegen die Nadeln in gewöhnlicher Weise zur Maschenbildung

derart, daſs diejenigen der einen Reihe vor denen der gegenüberliegenden wieder

etwas vorlaufen, weil jede Nadelreihe ihre Maschenreihe für sich herstellen muſs.

Die Doppelwaare ww1

wird nach unten abgezogen und ein Messer p, welches man

nach jeder Reihe einmal zur Seite fortzieht, zerschneidet die quer zwischen w und w1 liegenden Henkel, so daſs die Waarenstücke w und w1 nun getrennt von einander aus der Maschine

kommen.

G.

W.