| Titel: | Prof. C. P. Jürgensen's rotirende Dampfmaschine; von H. J. Hannover, Docent der technischen Hochschule in Kopenhagen. |

| Autor: | H. J. Hannover |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 150 |

| Download: | XML |

Prof. C. P. Jürgensen's rotirende Dampfmaschine; von

H. J. Hannover, Docent der

technischen Hochschule in

Kopenhagen.

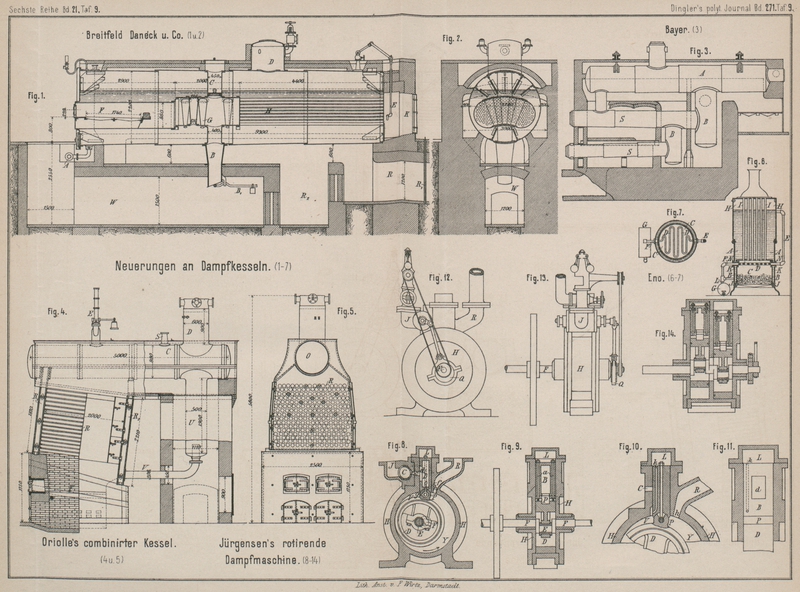

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 9.

Jürgensen's rotirende Dampfmaschine.

Die Vortheile der rotirenden Maschinen vor den mit hin und her gehendem Kolben sind

so erheblich, daſs es nicht zu wundern ist, wenn in dieser Richtung fortwährend

gearbeitet wird. Im Nachstehenden sei über eine neue Lösung des Problems durch Prof.

C. P. Jürgensen berichtet, welche nicht wenige

Vorzüge hat und deren Erklärung im Nachstehenden gegeben werden soll.

Der cylindrische Stempel D (Fig. 8 und 9 Taf. 9), auf welchen der

Dampf wirkt, sitzt lose und concentrisch auf dem an der Krummachse F befindlichen Kurbelzapfen E und ist mit nachstellbaren Metallpfannen versehen. D kann sich in dem Cylinder H bewegen, der mit F concentrisch ist, sich

immer dicht an die Wand des Cylinders schlieſsend. Oben trägt D ein Charnier P, welches

D mit dem Schieber B

verbindet. Die Verbindung zwischen D und B geschieht durch die Bolzen a (Fig.

9), die seitwärts in B eingelegt sind. Durch

die Höhlung des Schiebers B vollzieht sich die

Dampfeinströmung vom Rohre J durch den schwingenden

Hahn C und den Kanal c zur

Höhlung e und weiter durch die Kanäle f und g zum Raume V. Wenn V mit Dampf

gefüllt wird, wird D in der Richtung des Pfeiles in

Bewegung gesetzt. Der Raum Y ist durch die Oeffnung h und das Rohr B mit der

Atmosphäre verbunden, so daſs der Dampf, der vor Anfang des Hubes im Raume Y war, fort strömte, sobald der Stempel h passirt hatte. Wir rechnen dabei den Anfang des Hubes

von dem Zeitpunkte an, wo D in seiner obersten Stellung

war. Diese oberste Stellung von D ist, wie man sieht,

der einzige todte Punkt der Maschine.

Der Raum L steht mit V

durch den in B befindlichen Kanal k in Verbindung (Fig. 10 und 11). Während

des Niederganges von B wird der Dampf in L den Schieber B herunter

treiben, ganz und gar als wäre B der Stempel einer

gewöhnlichen eincylindrigen Maschine und E der

Kurbelzapfen. Während des Aufganges von B wird der

Dampf, der sich über B befindet, nicht hindernd wirken,

weil er dann frei in den Raum V strömen kann, der ja

während des letzten halben Theiles des Hubes immer vergröſsert wird. Es ist diese

Wirkung des Dampfes über B, welche die

Eigenthümlichkeit des Patentes des Prof. Jürgensen

ausmacht, während die Bewegung des Stempels D im

Cylinder schon früher, obgleich in etwas anderer Weise, bekannt war. Das von John Pinschbeck in London1880 235 59. angewandte Excentric auf

der Achse F statt des losen Stempels auf einer

Krummachse erscheint nicht so vortheilhaft als die vorliegende Prof. Jürgensen'sche Construction.

Wegen der schwingenden Bewegung des Stempels kann man die Verbindung zwischen f und g unterbrechen, doch

kaum früher, als wenn der halbe Hub vollendet ist; man kann also mit halber Füllung

arbeiten, ohne den Hahn C zu gebrauchen; aber durch

diesen kann die Expansion so weit, als gewünscht, getrieben werden, indem C, wie aus Fig. 12 und 13 hervorgeht,

von einem Excenter Q getrieben wird, welcher an der

Achse F sitzt, und somit in der Weise einstellbar

befestigt ist, daſs es c jeden Augenblick nach Wunsch

schlieſsen kann.

Wenn der Schieber B so tief herunter gegangen ist, daſs

er weit in den Cylinder hinein reicht, so hat sein unterstes Ende nur Dampfdruck auf

der einen Seite. Dieser Seitendruck wird indessen theilweise durch das Ziehen oder

den Druck des Stempels gegen diesen bewegenden Theil aufgehoben und kann dadurch

völlig ausgeglichen werden, daſs man dem Spalte d eine

solche Gröſse gibt, daſs der Dampfdruck in der Höhlung von B mit passender Kraft das obere Ende von B

stärker nach rechts als nach links drückt.

Diese Maschine hat nun vor den meisten rotirenden den Vortheil, daſs der Stempel D nicht immer im Cylinder H

gleitet, vielmehr ist seine Bewegung gröſstentheils eine rollende, welche viel weniger Abnutzung gibt als eine

gleitende, und dadurch ist die Dichtigkeit zwischen dem Stempel und dem Cylinder

leichter zu bewahren. Je gröſser man den Stempel im Verhältnisse zum Cylinder macht,

desto geringer wird die Gleitung und dadurch die Abnutzung; doch setzt die Praxis

selbstverständlich eine Grenze, weil ein zu groſser Stempel einen kleinen Radius des

Kurbelzapfens fordert, womit groſse Reibung und Abnutzung der Pfannen des Stempels

und der Lager der Achse verbunden ist.

Während ferner der Dampf in V im ersten halben Hube D zunächst von der Wand des Cylinders wegdrückt, wirkt

gleichzeitig der Dampf

in L dazu., ihn dagegen gedrückt zu halten, so daſs der

Dampf in L dazu gut beiträgt, die Dichtigkeit zwischen

D und der Cylinderwand zu bewahren; während des

letzten halben Hubes wirkt der Dampfdruck in V selbst

darauf hin. Die ebenen Flächen des Stempels schlieſsen dicht an den Cylinderböden

mittels guſseiserner Ringe, welche durch eingelegte Federn gegen die Böden gedrückt

werden. In ähnlicher Weise werden die zwei Seitenflächen von B gedichtet.

Gewöhnlich werden zwei derartige Maschinen zusammengekuppelt, wie Fig. 14 zeigt. Die beiden

Kurbelzapfen sind dann um 180° versetzt und kann die Maschine ohne Schwungrad

gebraucht werden. Es ist die Absicht des Erfinders, eine solche Doppelmaschine als

Verbundmaschine zu bauen, während in den bis jetzt gebauten Doppelmaschinen beide

Cylinder mit Kraftdampf versehen wurden. Selbstverständlich wäre es auch möglich,

Drillingsmaschinen mit drei Cylindern neben einander zu bauen, welche mit Hoch-,

Zwischen- und Niederdrucksdampf versehen würden. Die drei Kurbelzapfen dürften dann

120° vor einander versetzt werden.

Man wird sehr leicht die Einströmungsöffnung mit der Ausströmungsöffnung h symmetrisch anbringen können, wodurch man eine

Maschine erhält, deren Achse ebenso gut in der einen wie in der anderen Richtung

umgeht.

Der Erfinder schreibt seiner Maschine folgende Vorzüge zu:

1) Sie braucht einen sehr geringen Raum im Verhältnisse zur Pferdekraft der

Maschine.

2) Sie ist verhältniſsmäſsig billig und leicht zu montiren.

3) Nach den gemachten Versuchen scheint sie ziemlich ökonomisch zu arbeiten. Die

Versuche wurden mit einer Hochdruckmaschine von 23 W

angestellt und zeigten einen Kohlenverbrauch von etwa 2k,75 für die geleistete Pferdekraft und Stunde; die Anzahl der Umdrehungen

war 500 in der Minute.

4) Um die Maschine nachzusehen, ist es nur nöthig, ein bezieh. zwei Cylinderdeckel

(letzteres bei doppelcylindrigen Maschinen) zu entfernen, dann ist der ganze

Mechanismus sichtbar.

5) Als Zwillingsmaschine wird sie ohne Schwungrad gebraucht und ist wegen der

Regelmäſsigkeit, womit sie arbeitet, besonders für elektrische Beleuchtung geeignet,

wozu sie mit 500 Umdrehungen in der Minute gebraucht wird; die Achse der

Dampfmaschine wird mit der Achse der Lichtmaschine direkt gekuppelt. Uebrigens kann

die Maschine mit jeder gewünschten Umdrehungszahl arbeiten.

6) Die Dichtigkeit zwischen Stempel und Cylinder scheint sich gut zu halten. Die

Achse ist gehärtet, um die Abnutzung zu vermindern.

7) Die Maschine wird mit liegender oder stehender Achse construirt. Mit senkrechter

Achse wird sie möglicher Weise für die Molkereien besonders geeignet sein, wo nur

Kämen und Centrifugen getrieben werden sollen., weil diese Apparate gewöhnlich eine

senkrechte Achse haben, so daſs Zwischenachsen unnöthig werden.

Wir werden noch in Kürze bemerken, wie die Arbeitsentwickelung berechnet werden kann,

besonders die Gröſse des Moments, womit der Dampf in V

für eine gewisse Stempelstellung zur Umdrehung der Achse F wirkt, indem wir vorläufig voraussetzen, daſs die Maschine ohne

Expansion arbeitet.

Fig. 1., Bd. 271, S. 153

Fig. 2., Bd. 271, S. 153

Nehmen wir an, daſs sich in einem Cylinder H (Textfig. 1) ein auf der Achse F excentrisch befestigter Stempel befindet. Der Dampf wirkt auf dem Bogen

ab mit demselben Momente auf Umdrehung von F, als der Dampfdruck auf bc.

– In der hier besprochenen Maschine wirkt also der Dampfdruck in V auf die Peripherie des Stempels mit demselben Momente

zur Umdrehung der Achse F, als der Dampfdruck auf dem

hervorragenden Theile des Schiebers B bezüglich F hat.

Denken wir uns jetzt, daſs dieser hervorragende Theil in einem gewissen Augenblicke

die Länge x hat, und daſs der Radius des Cylinders die

Gröſse R hat, daſs seine Länge l ist und die Arme der Kurbelzapfen r, alles

in Millimeter gemessen, und daſs der Dampfdruck in V pk gröſser für 1qmm ist als in Y,

dann ist das Moment, mit welchem F im betrachteten

Augenblicke (wenn man von der Wirkung des Dampfes in L

absieht):

p\,.\,l\,.\,x\,.\,\left(R-\frac{x}{2}\right)=\frac{p\,.\,l\,.\,x\,.\,(2\,R-x)}{2}=\frac{p\,.\,l\,.\,y^2}{2},

wo:

y=\sqrt{x\,.\,(2\,R-x)}. (Siehe

Textfigur.)

Denken wir uns ferner, daſs das Moment auf einen Arm wirkt von der Länge des

Cylinderradius, so wird die Kraft auf diesem Radius reducirt:

K=\frac{p\,.\,l}{2\,R}\,.\,y^2=C\,.\,y^2

wo C eine Constante ist, die für

jede Maschine ein- für allemal berechnet werden kann.

Wird jetzt der Zirkel mit Radius R in einer geraden

Anzahl Theile, z.B. 16 getheilt, jeder von einer Länge

m=\frac{2\,\pi\,R}{16}, und construirt man die verschiedenen

Werthe von y, die zu 1/16, 2/16, 3/16 u.s.w. Umdrehung von F (vom todten Punkte gerechnet) gehören, wie in

Textfig. 2 gezeigt,

nämlich die Werthe y1,

y2.... u.s.w. (wo

y0 = 0, y1 = y13, y2 = y14 u.s.w.), und

quadrirt man die Zahlen, die diese Länge in Millimeter angeben, so ist die Arbeit,

die während einer Umdrehung entwickelt ist, nach Simpson's Formel berechnet:

A_1=\frac{1}{m}\,m\,.\,C\,.\,({y_0}^2+4\,{y_1}^2+2\,{y_2}^2+\ .\ .\ .\

+{y_{16}}^2).

Wenn Expansion gebraucht wird, dürfen alle Gröſsen in der Klammer nicht mit C multiplicirt werden, sondern allmählich, wenn die

Expansion zunimmt, mit immer kleineren Gröſsen, – Gröſsen, die sich nach einem

Aufrisse der verschiedenen Stempelstellungen und Berechnung der dazu gehörigen

Dampfvolumina berechnen lassen.

Zur Arbeit A1 muſs

demnächst addirt werden die Arbeit A2, die vom Dampfe über dem Schieber ausgeführt wird,

welche Arbeit berechnet werden kann ganz wie die Arbeit, die bei einer

eincylindrigen Maschine entwickelt wird, die nur bei jedem zweiten Hube Arbeit

entwickelt. Die ganze indicirte Arbeit wird dann:

A=A_1+A_2;

mit den Constructionsverhältnissen in Fig. 1 bis 6 wird A2 ungefähr 15 Proc.

von A werden.

Die Maschine wurde zuerst in Liverpool 1886 ausgestellt und ist jetzt an einigen

Stellen in Dänemark zur Anwendung gekommen. Eine Maschine hat z.B. einen Theil der

Triebkraft für die elektrische Beleuchtung in der gröſsen nordischen Ausstellung in

Kopenhagen geliefert. Obgleich die Maschine noch zu neu ist, um etwas Sicheres über

ihre Vorzüge und Zukunft aussprechen zu können, ist ihr Grundgedanke so interessant,

daſs sie in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient.

Tafeln