| Titel: | A. Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk). |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 251 |

| Download: | XML |

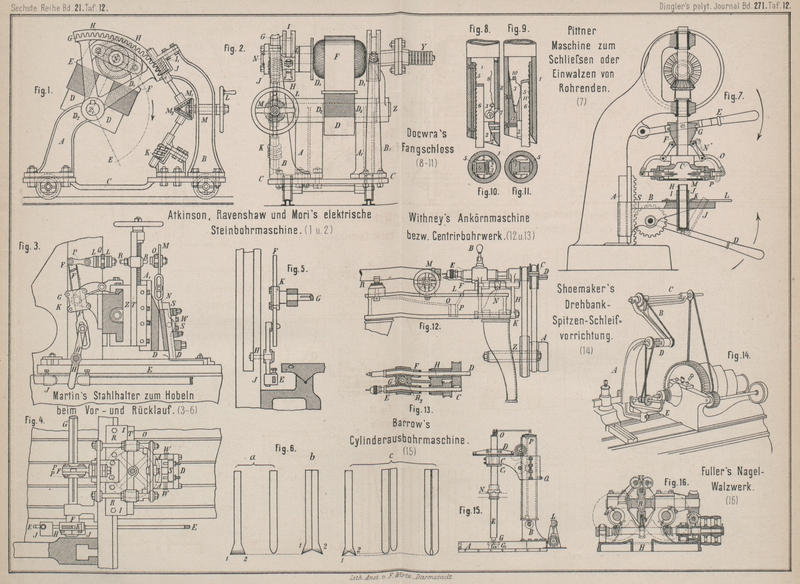

A. Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk).

Mit Abbildungen auf Tafel

12.

Whitney's Ankörnmaschine (Centrirbohrwerk).

Die Körnergrübchen an Werkstücken, Wellen, Spindeln u. dgl., die zum Abdrehen

bestimmt sind, bequem anzubohren, dient die Maschine von A.

Whitney in Hartford, Connecticut, Amerika. Die

Eigenthümlichkeit dieser kleinen Bohrbank besteht nach dem Englischen Patente Nr.

1147 vom 25. Januar 1888 in dem um einen Bolzen K (Fig. 12)

schwingenden Spindelstocke H, in welchem zwei parallele

Spindeln lagern, von denen die eine C (Fig. 13) zum Bohren des

Körnerloches, die andere D zum Versenken oder Ausfräsen

des Kegelloches zum Einsatze für die Drehbankspitzen bestimmt ist. Der Antrieb

derselben erfolgt mittels zwei entsprechend versetzter Riemenrollen, die von einer

um den festen Zapfen Z umlaufenden Stufenscheibe A bethätigt werden, deren Durchmesser so bemessen sind,

daſs die Fräserspindel zum Versenken langsamer kreist als die Bohrerspindel. Ein

Schiebestift N im Spindelstocke legt sich in die

Bohrung einer festen Winkelplatte L, wodurch jedesmal

eine der beiden Spindeln genau in die Achse des Werkstückes gebracht und in dieser

Lage sichergestellt wird. Der Vorschub der Spindeln in der Achsrichtung erfolgt

durch eine Handkurbel B mittels eines

Zahnstangengetriebes G, das gleichzeitig in beide

Spindelhülsen E und F

eingreift und bei dessen Drehung eine gegensätzliche Verschiebung der Bohrwerkzeuge

bedingt, so daſs der eine Bohrer zurückgeht, wenn der andere vorrückt.

Das Werkstück wird durch eine selbstcentrirende Spannvorrichtung M genau in die Bohrerachse eingestellt und vermöge

eines Bockchens R genügend unterstützt. Das Kühlwasser

läuft durch das Bohr P aus dem trogförmigen Wangenboden

O in ein untergestelltes Gefäſs.

Mit dieser Maschine wird das Ankörnen vieler gleichartigen, kürzeren Drehstücke entschieden

beschleunigt. (Ueber Maschinen zum Ankörnen und Richten vgl. Ferris 1877 235 * 543, Richards 1886 262 * 112, Kendall und Gent 1887 266 *

362.)

Pr.

Tafeln