| Titel: | Luftcompressions-Dampfpumpe; von Ingenieur Schöpfenleuthner. |

| Autor: | Schöpfenleuthner |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 252 |

| Download: | XML |

Luftcompressions-Dampfpumpe; von Ingenieur

Schöpfenleuthner.

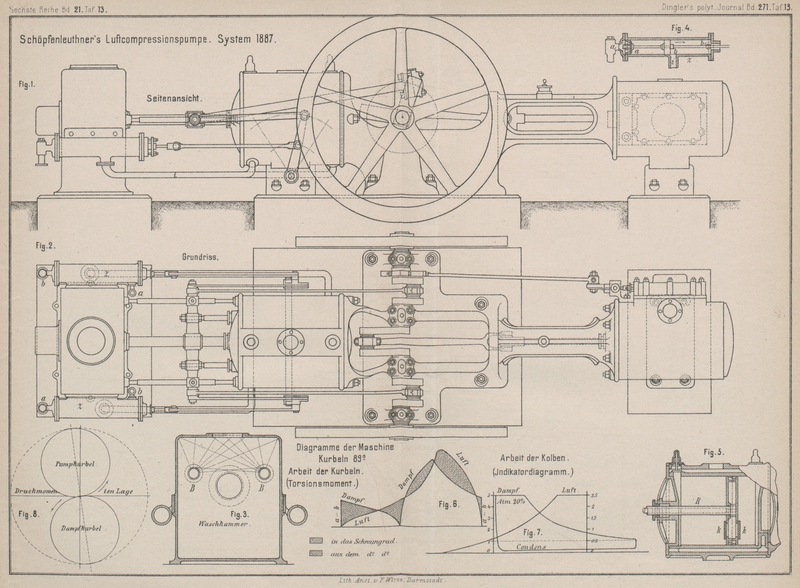

Mit Abbildungen auf Tafel

13.

Schöpfenleuthner's Luftcompressions-Dampfpumpe.

Aus der Zeichnung dieser Maschine, Modell 1887, ist zu entnehmen, daſs die dreimal

gekröpfte Kurbelwelle nur mit den beiden für den Pumpcylinder bestimmten Kröpfen in

einer Ebene liegt, während der Dampfkurbelkropf um den Winkel von 98° voreilt;

hieraus entsteht nun die in dem eingezeichneten Diagramme angegebene Wirkung: Es

steht der Admissionsperiode des Dampfkolbens die Compressionsperiode des Pumpkolbens

gegenüber, so daſs eine Expansionsmaschine mit entsprechender Gliederung zulässig

ist. Die Nutzleistung des Pumpkolbens wird dadurch auf

das mögliche Maximum gebracht, daſs die zu beiden Seiten vor dem Kolben aus

constructiven Rücksichten bestehenden schädlichen Räume durch zwei kleine

Hilfswasserpumpen evacuirt werden.

Die im Schnitte (Fig.

4) dargestellte Hilfspumpe Z hat an einer

Stange zwei Kolben, deren jener mit a bezeichnete

Ventilkolben (mit Manchette) ist und nur als Saugkolben wirkt, während der zweite

b voll blieb und als Vacuum- und Druckkolben thätig ist. Das

Saugventil a1 läſst nun

beim Vorwärtsgange beider Kolben Wasser in den Cylinder Z treten und hält dasselbe beim Rückgange beider Kolben, zwischen denen je

ein constantes Volumen liegt, dort zurück. Beim nächsten Hube oder Ansaugen ist

sowohl jenes als auch dieses Wasservolumen im Cylinder, also zwischen a und b und hinter dem

Kolben o, so daſs jetzt beim Rückgange beider Kolben

das der Hublänge entsprechende Wasserquantum entweichen muſs, was ja durch das Rohr

i ohne Weiteres geschieht. Vor dem Kolben b liegt auch noch ein Druckventil b1

, demnach muſs beim Rückgange der Kolben an dieser

Stelle ein Vacuum entstehen; dieses hat aber zur Folge, daſs das vorhin angesaugte

Wasser, welches sich nun im Rohre i befindet, im selben

Momente in dieses Vacuum schlägt, als der Kolben b über

den Anschluſs dieses Rohres i an dem Cylinder Z hinweggegangen ist (Fig. 4). Kehren nun die

Kolben um und gehen sie nach vorne (rechts in der Skizze), so saugt a natürlich durch Ventil as wieder an, jedoch b muſs jetzt das vor ihm liegende Wasservolumen zusammen; bezieh. durch

Ventil b1

hinausschieben.

Nun hängen diese beiden Kolben an einem mit dem Kreuzkopfe des Luftcompressors

verbundenen Gestänge zusammen, machen also die Bewegung der Maschine, auf die Hälfte

in linearer Richtung reducirt, mit (Fig. 1). Kommt nun der

Compressionskolben gegen sein linksseitiges Cylinderende, so trifft im Momente der

Umkehr desselben das Ueberschreiten des Rohres i durch

Kolben b zusammen, und weil Rohr i beide Cylinder verbindet, geht vorhin bezeichnetes

Wasservolumen durch i in den Compressor vor dem

herangehenden Kolben, verdrängt also alle im schädlichen Raume befindliche Luft und

schlägt plötzlich aus dem Cylinder nach dem Vacuum in Z, saugt also durch die Saugklappe des Compressors auf diese Weise schon bei

Umkehr des Kolbens den schädlichen Raum voll, hebt somit diese Klappe oder ein

Ventil gewaltsam. Weil nun diese letzteren am Kolben liegen, werden sie auch

selbsthätig, so lange der Kolben in Bewegung bleibt, offen gehalten, also dem freien

Zutritte der Luft von auſsen nicht hinderlich sein.

Dieses Einspritzwasser kühlt im Momente der höchsten Compression die angesaugte Luft,

sowie Kolben und Cylinderdeckel, während beim Abgange dasselbe noch den

Cylindermantel umspült.

Für die Gegenseite des Compressors ist dieselbe Pumpe Z

auf der gegenüber liegenden Seite in entgegengesetzter Richtung thätig und hat für

das rechtsseitige Cylinderende des Compressors genau dieselbe Bedeutung wie jene für

das linksseitige.

Soll jedoch ohne Einspritzwasser gearbeitet werden, so ist die Wirkung fast dieselbe,

da das Vacuum in Z dem schädlichen Raume entspricht,

und kann dies bei niedrigem Drucke von Vortheil sein.

Wie man sieht, arbeitet dieser Compressor nicht nur mit vollem Hubvolumen, sondern

mit vollem Cylindervolumen, weniger dem Kolbenvolumen, und gestattet die höchsten

Spannungen, welchen der mechanische Zusammenhang noch ohne Störung das Gleichgewicht

zu halten vermag.

Die hinter der Maschine liegende Waschkammer (Fig. 3) hat die im

Querschnitte gegebene Einrichtung, und zwar strömt die Luft von oben ein,

durchdringt den durch die beiden Brauserohre B

erzeugten Staubregen und gelangt durch das bis hierher verlängerte Kolbenrohr in den

Cylinder (Fig.

2).

Das Staubregenwasser ist jenes, welches die beiden Einspritzpumpen Z fördern und vorhin kühlend um den

Compressionscylinder getrieben haben; ein einfaches Ueberfallrohr leitet endlich das

Staubregenwasser aus der Waschkammer nach dem Condensator.

Tafeln