| Titel: | Ueber neuere Dampfkesselconstructionen. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 337 |

| Download: | XML |

Ueber neuere

Dampfkesselconstructionen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 145 d.

Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

16.

Ueber neuere Dampfkesselconstructionen.

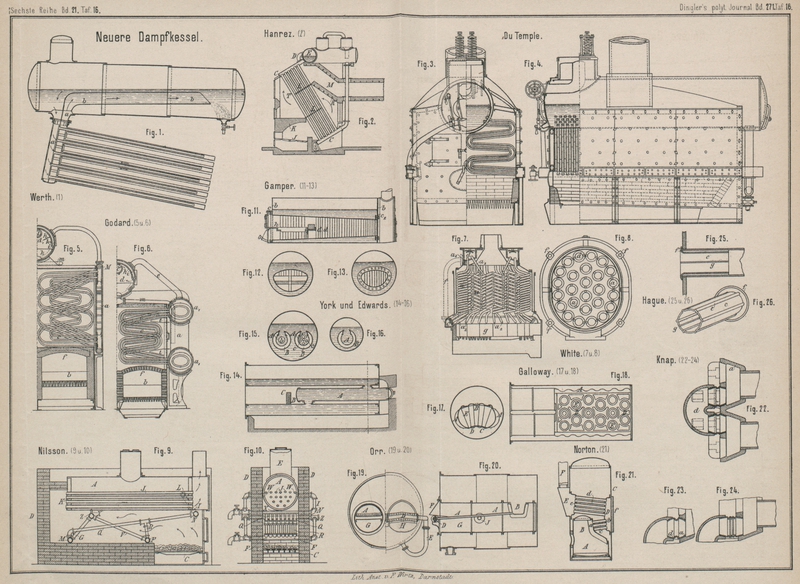

Einen Kessel mit einem sehr wirksamen Wasserumlaufe hat Werth durch Oesterreichisches Privilegium schützen lassen. Nach Fig. 1 steht

der cylindrische Oberkessel mit einem Siederöhrenbündel mittels des Raumes a in Verbindung. Vom Oberkessel aus flieſst das Wasser

in der Richtung der Pfeile durch den Raum a und gelangt

durch ein in dem Siederohre angebrachtes Rohr an das untere Ende der geschlossenen

Röhre und von da ebenfalls in der Richtung der Pfeile zu dem Raume b. Diese Einrichtung ist dieselbe, wie bei den Field'schen Kesseln. Zur erfolgreichen Führung ist der

Raum a durch eine Wand getheilt. Die etwaigen,

schwebend gehaltenen Verunreinigungen werden sich beim Austritte aus b zu Boden senken, und können von dort durch den

Ablaſshahn leicht entfernt werden.

Der Kessel von P. Hanrez in Brüssel (Englisches Patent

Nr. 17697 vom 23. December 1887) besteht aus zwei Kammern C (Fig.

2), welche durch Röhren T mit einander

verbunden sind. Das Wasser durchstreicht, wie bei der Oriolle'schen Construction (1889 271 148), das

Rohr D, den als Dampfsammler dienenden Oberkessel E und gelangt von da durch das senkrechte Rohr wieder

zu der unteren Kammer C. Auf dem Dampfsammler befinden

sich zwei Dome, die durch ein Rohr mit einander verbunden sind. Der vordere Dom

steht mit dem Dampfsammler in unmittelbarer Verbindung, während der andere Dom an

seinem unteren Ende durch einen Trichter abgeschlossen ist, der bei normalem Stande

des Wassers in dasselbe reicht. Da das Dampfableitungsrohr auf dem letzteren Dome

angebracht ist, so wird nur wasserfreier Dampf abgeliefert und der etwaige

Niederschlag durch den Trichter zurückgeführt. Ueber dem Roste J befindet sich der Mauerbogen K, welcher den Heizgasen die Richtung zwischen der unteren Kammer C und der Platte L

anweist. Die Gase ziehen weiter in der Richtung der Pfeile und entweichen durch den

Kanal M in den Kamin.

Aehnlich dem Thornycroft'schen Kessel ist nach Zweck und

Bauart der von du Temple (Fig. 3 und 4). Auch hier findet sich

der Oberkessel mit zwei seitlichen Wasserbehältern durch ein System von mehrfach

gebogenen Rohren verbunden. Ein lebhafter Wasserumlauf wird bewirkt, indem das durch

die Dampfentwickelung in den oberen Kessel geführte Wasser durch ein in der linken

Hälfte der Fig.

3 dargestelltes Rohr den seitlichen Behältern, und somit den Siederöhren

wieder zugeführt wird. Die Siederöhren sind von gezogenem Stahle und haben 25mm äuſseren Durchmesser. Der Feuerraum ist aus

Eisenblech gebildet und bis an den seitlichen Behälter mit feuerfesten Ziegeln

ausgemauert. In Folge des geringen Wasserinhaltes und der groſsen Vertheilung des-

selben ist zur

Indampfsetzung eines derartigen Kessels von 500 nur eine Zeit von 45

Minuten erforderlich, wogegen ein Locomotivkessel annähernd die doppelte Zeit

erfordert. Eine Ablagerung von Kesselstein in den Röhren ist nicht zu befürchten,

auch können dieselben jeder Ausdehnung durch die Wärme willig folgen. Zwei dieser

Kessel sollen nach der Revue industrielle vom 5. Januar

1889, der wir die vorstehende Mittheilung entnehmen, auf dem Torpedo Nr. 20 zwei

Jahre lang, ohne irgend welche Beschädigung zu erleiden, im anstrengenden Dienste

gewesen sein. Ein für Torpedo Nr. 54 bestimmter Kessel von 500 , der den

stärksten Proben widerstand, wiegt 5t,5, mithin

11k für die Pferdekraft.

Godard verwendet zu seinen Kesseln (Englisches Patent

Nr. 17026 vom 10. December 1887) denselben Grundgedanken (Fig. 5 und 6). Bei Fig. 5 wird die Seiten

wand von dem Wasserraume a gebildet, von dessen unterem

Theile die mehrfach gebogenen Siederöhren c ausgehen

und in den oberen Theil wieder münden. Von hier aus wird der Dampf, nachdem er bei

m einen Wasserabscheider durchstrichen hat, in den

Oberkessel geleitet, wo er eine aus den Fig. 5 und 6 zu ersehende

Dampftrockenvorrichtung hki zu durchstreichen hat, um

in das Ableitungsrohr l zu gelangen. Bei der

Einrichtung nach Fig. 6 ist die Seitenwand durch die Röhren a1

a1 ersetzt, welche

durch das senkrechte Rohr a verbunden sind. Wenngleich

schon durch die Lage der Röhren ein Durcheinanderwirbeln der Heizgase erzielt und

damit verhindert ist, daſs dieselben mit einem heiſsen Kerne und unbenutzter Wärme

abziehen, so sind doch noch Platten t angebracht,

welche die Wirbel vermehren.

Bei dem Kessel von J. S. White (Englisches Patent Nr.

16595 vom 2. December 1887) sind spiralförmig gewundene Heizröhren a (Fig. 7 und 8) zur Verwendung

gekommen, welche mit ihrem unteren Ende a2 in den ringförmigen Wasserraum c hineinragen, während das obere Ende a3 in den

gemeinschaftlichen Dampfraum d führt. Wasser- und

Dampfraum sind durch die Röhren f mit einander

verbunden, durch welche das mitgerissene Wasser nach c

zurückgeführt und der erforderliche Umlauf des Wassers ermöglicht wird. Die

Spiralröhren bestehen je aus zwei in einander geschobenen Röhren.

Der Dampfkessel von G. F. Nibson in Belmont,

Massachusetts, Nordamerika (Amerikanisches Patent Nr. 12800 vom 4. September 1888)

soll in erster Reihe dazu dienen, Gebäude durch Dampf oder heiſses Wasser zu heizen

(Fig. 9

und 10). Der

Kessel A ist zwischen zwei Wände D montirt, die Feuerbüchse C und der Rauchfang H sind in gewöhnlicher

Weise gehalten. Ein senkrecht angeordnetes Rohr X

verbindet den unteren Theil des Kessels mit einem wagerechten Rohre Z, welches letztere durch die Kesselmauerung D hindurchgeleitet wird. Die eingeschlossenen Röhren

V verbinden die Enden des Rohres Z mit den Enden des Rohres F,

welches neben der Feuerbüchse liegt. Ein wagerechtes Rohr M reicht durch die Mauer D und endigt mit

einem Hahne. – Zwei kurze eingesetzte Rohre G verbinden

die Enden der Rohre L mit den Auſsenseiten des Rohres

M. Auſserhalb der Kesselmauerung unter dem Kopfe

des Kessels ist ein Wagerechtrohr N angeordnet und die

Röhre J an jedem Ende des Rohres N geht zurück durch die Bekleidung in den Kessel bei

L gerade unter der Wasserlinie. Ein Ende des Rohres

N ist mit einem Ventile versehen. Acht schräge

Rohre Q verbinden das Rohr H mit dem Rohre M und eine gleiche Anzahl

Zweigrohre Q bilden eine Verbindung zwischen diesen

Rohren Q und dem Rohre F.

Dieses Rohrsystem bewirkt einen fortwährenden Wasserumlauf.

K. Gamper in Sielce (Rufsland) verwendet bei seinem

britischen Patente Nr. 16914 vom 8. December 1887 ein conisches ausziehbares

Flammrohr (Fig.

11), dessen Querschnitt aus Fig. 12 und 13 zu ersehen

ist. Das Flammrohr ist mit senkrechten Siederöhren d

versehen, welche am vorderen Theile den Rost h

durchstreichen und in zwei Hälften theilen.

T. A. York und J. C.

Edwards in Wolverhampton bringen bei ihrer Kesselconstruction (Englisches

Patent Nr. 13257 vom 30. September 1887) in dem Feuerrohre ein oder mehrere

Siederohre an (Fig.

14, 15 und 16). Fig. 14 zeigt die Anwendung eines einfachen Siederohres A, welches bis nahe an die Feuerbrücke C innerhalb des Feuerrohres B reicht und an der anderen Seite zum Zwecke der bequemen Reinigung durch

die Kesselmauerung hindurch geführt ist. Das Einsetzrohr ist durch zwei Stutzen mit

dem Hauptkessel verbunden. In Fig. 16 ist auf der

linken Hälfte noch ein besonderes Rohr b und auf der

rechten Hälfte mehrere Röhren c eingesetzt.

C. J. Galloway in Manchester verwendet bei seinem

Englischen Patente Nr. 10871 vom 8. August 1887 (Fig. 17 und 18) gebogene

Platten CDE zu den Feuerrohren, um denselben mehr

Widerstandsfähigkeit zu ertheilen. Es entstehen auf diese Weise Buckel wie bei D, zwischen welchen die Gallowayröhren B und E eingenietet

werden. Die Seitenplatten A sind aus dem angeführten

Grunde gewellt. Wir möchten sehr bezweifeln, ob die erreichten Vortheile mit der

dazu aufgewendeten Arbeit im Verhältnisse stehen.

R. Orr hat in seinem Englischen Patente Nr. 17870 vom

29. December 1887 (Fig. 20 und 21) als Roststäbe Röhren

A verwendet, denen er, auſser an den Enden, die

rund bleiben, einen dreikantigen Querschnitt gibt. Diese Röhren bilden einen flachen

Rost, dessen Stäbe sich, wie gewöhnlich, nach unten verjüngen. Die vorderen Enden

der Roststäbe sind an dem Rohre D befestigt, die

anderen Enden ragen in den Raum B des Kessels hinein.

Das Rohr D ist durch Rohr E mit dem unteren Theile des Kessels verbunden, damit der stetige

Wasserzufluſs zu den Röhren A gesichert sei. In ihrer

Mitte werden die Roströhren durch das Wasserrohr J getragen. An

der vorderen Seite ist die Platte F angebracht, welche

die Ausstrahlung der Wärme vom Roste aus verhindern soll, ohne jedoch den Zug zu

stören. Der Aschenfall G ist durch eine Thür H verschlossen. Die Heizgase treten durch den Rost A hindurch in den Aschenfall G und ziehen von hier aus durch das Feuerrohr zum Kamine.

Der Kessel von Norton in Ipswich (Englisches Patent Nr.

3713 vom 10. März 1888) hat einen bei A kreisförmigen,

bei B zur Aufnahme der Feuerröhren a, b, c abgeflachten Feuerraum. Von D aus gelangen die Gase durch das Röhrenbündel d zur Rauchkammer E und

zum Kamine F. Der Raum D

ist durch eine Platte f von feuerfestem Thone

abgeschlossen.

In den Fig. 22

bis 24 ist

die von C. S. Knap in London angegebene

Verbindungsweise von Röhren, (Englisches Patent Nr. 11066 vom 13. August 1887)

mittels eines eingeschobenen Stahlringes, dargestellt. Die Ringe werden mit ihren

conischen Enden in die zu verbindenden Röhren getrieben und haben zur gröſseren

Festigkeit eine oder mehrere Einschnürungen.

Die Enden der Feuerröhren, welche bekanntlich dem Verbrennen am meisten ausgesetzt

sind, sucht W. Hague in Pittsburg durch die in Fig. 25 und

26

dargestellten Einsetzröhren (Englisches Patent Nr. 5240 vom 9. April 1888) zu

schützen. Die Einsetzröhre ist mit Längsriefeln e und

mit einem Schlitze g versehen, letzteres, um einen

leichten Anschluſs an die zu schützenden Röhren zu ermöglichen, während die Riefeln

den erforderlichen Abstand zwischen Einsetzrohr und Feuerrohr bewirken.

Tafeln