| Titel: | Knopfloch-Nähmaschine von John Eliakin Wheeler in Lynn (Massach., Nordamerika). |

| Autor: | H. Gl. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 341 |

| Download: | XML |

Knopfloch-Nähmaschine von John Eliakin Wheeler in

Lynn (Massach., Nordamerika).

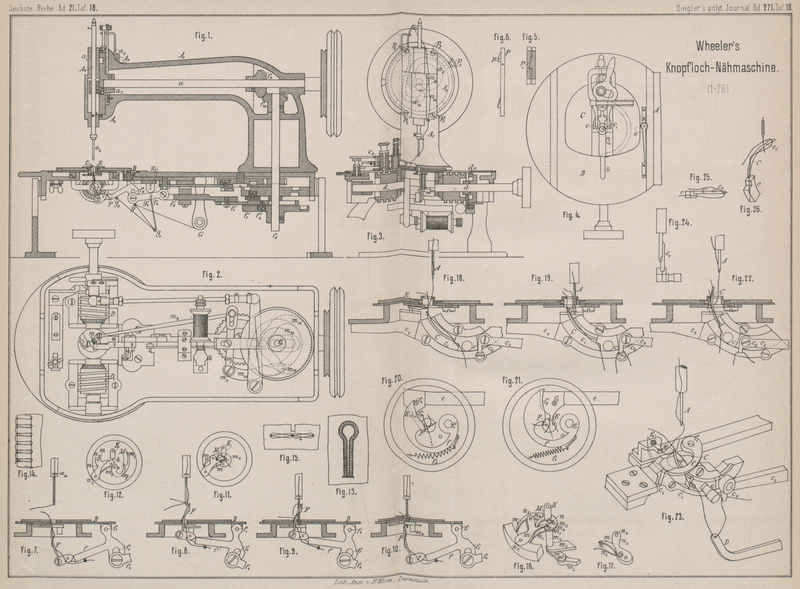

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Wheeler's Knopfloch-Nähmaschine.

Die Stichbildung erfolgt bei dieser durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 42890 vom 28. December

1886 geschützten Maschine mit Hilfe einer geraden und gekrümmten Oehrnadel, welche

beide derartig wechselseitig bethätigt werden, daſs die untere gekrümmte Nadel,

durch die Knopflochöffnung hindurchtretend, dicht an der geraden oberen Nadel vorbei

und über den Stoff hinweggeht, während die Obernadel durch die Schlinge der sich

nach abwärts bewegenden Unternadel tritt. Die von der geraden Obernadel gebildete

Fadenschleife wird, um der Unternadel einen bequemen Durchgang durch dieselbe zu

schaffen, von einem Schlingenfänger erfaſst, zur Seite gezogen und ausgeweitet.

Die obere gerade Nadel a4 empfangt ihre Bewegung von der auf der Hauptwelle a sitzenden Curvenscheibe A3 (Fig. 1 Taf. 18).

Die gekrümmte untere Nadel F sitzt an dem bei f1 an einem Lagerarme

eingelenkten Arme f, der einen nach unten gerichteten

Arm f2 hat, welcher mit

der Gleitstange f3

durch die Gelenkstange f4 verbunden ist (Fig. 1 und 7 Taf. 18). Die

Gleitstange f3 wird zur

gewünschten Zeit durch die Gelenkstange f5 und die Curvennuth f6 in der am unteren Ende der stehenden

Welle f8 sitzenden

Scheibe f7 hin und her

bewegt, während Welle f8 ihren Antrieb von der Hauptwelle a aus

mittels der Kegelgetriebe f9, f10

erhält. Die gekrümmte Nadel F ist so angeordnet und

wird so bewegt, daſs sie durch die Kehle e und die

Knopflochöffnung hindurchtritt und dicht an der oberen Nadel vorbei und über den

Stoff weggeht, Behufs Aenderung der Bewegungslänge ist der Arm f2 mit einem Schlitze

versehen, in welchem das Ende der Gelenkstange f4 einstellbar ist. Der Unterfaden kommt von der

Spule G, und zwar durch Führung g, Fadenanzugshebel g1 und Führung g2 am Arme f. Der

Anzugshebel g1 wird

gebildet aus einem federnden, bei

g3 an der Grundplatte

befestigten Arme, der durch Stift g4 an der Gelenkstange f4 in der einen Richtung bewegt wird und

bei der Zurückbewegung von f4 wieder zurückfedert (Fig. 1 Taf. 18).

Die Vorrichtung zur Schleifenbildung ist unter der Platte L angeordnet und umfaſst drei Elemente, nämlich eine die Schleife

festhaltende Spitze K (Fig. 12 und 16 Taf. 18),

welche aus einer starr befestigten, dünnen Platte besteht, deren Spitze k durch die Oeffnung e der

Arbeitsplatte sich nach oben dreht, um die von der Obernadel gebildete Fadenschleife

zu erfassen; zweitens einen beweglichen Greifer M,

welcher nahe an der Bewegungsgrenze der oberen Nadel in hin und her gehende

Schwingung versetzt wird und die von letzterer geführte Schlinge erfaſst, nachdem

dieselbe von der Spitze k ergriffen worden ist und

hierdurch nun in einer wagerechten oder seitlichen Richtung verschoben wird;

drittens einen Schlingenausweiter m, dessen Bethätigung

durch den gekrümmten Arm m1 am Arme m2

erfolgt und der die Spitze n zum Ergreifen der Schlinge

trägt, nachdem dieselbe von dem Greifer M erfaſst und

seitlich geführt worden ist; die Spitze n weitet die

Schlinge in einer rechtwinkelig zur Bewegungsrichtung der Spitze M liegenden Richtung aus, um so der unteren Nadel einen

Durchgang durch die Schlinge zu schaffen, welche zu dieser Zeit an drei Stellen

festgehalten wird, d.h. durch die stationäre Spitze k,

durch den seitlich verschiebbaren Greifer M und durch

den Ausweiter m. Die Construction und Wirkungsweise

dieser Vorrichtungen sind aus den Fig. 11, 12 Taf. 18

ersichtlich.

Das den Greifer M tragende Stück m2 und der Antriebsarm m1 für den Ausweiter

sitzen bei m3 an der im

Lagerarme m5 ruhenden

Welle m4, welche an

ihrem Ende den durch Gelenkstange m8 (Fig. 2 Taf. 18) mit dem

Hebel m5 verbundenen

Arm m6 trägt. Der Hebel

m7 ist ein bei m9 drehbar an der

Grundplatte sitzender Kniehebel, dessen Arm m10 den durch die Curvenführung m12 der Scheibe m13, die an der Welle

f8 sitzt,

beeinfluſsten Bolzen m11 trägt. Der Theil m2 ist so eingelenkt, daſs bei seiner Schwingung die

Spitze M die Fadenschleife erfassen muſs.

Der Schlingenausweiter m ist am Ende des bei n2 drehbaren Armes n1 mit der Aussparung

n versehen (Fig. 16 Taf. 18); an

demselben Arme befindet sich der den Zapfen n4 tragende Ansatz n3, gegen welchen Zapfen der gekrümmte Arm m1 bei der Bewegung des

Theiles m2 anschlägt

und dadurch bei seiner Weiterbewegung den Ausweiter m

nach innen oder auf die Aussparung e zubewegt, damit

derselbe die von dem Greifer M aufgenommene Schlinge

erfassen und von dem letzteren wegziehen kann, um sie zu erweitern, bis die Theile

die in Fig.

11 Taf. 18 angegebene Lage haben. Nach dem Durchgange der gebogenen

unteren Nadel durch die Oberfadenschleife kehrt der Theil m2 in seine ursprüngliche Lage zurück und

läſst den Ausweiter m los, der nun durch die Feder n5 in seine vorherige

Stellung zurückgeführt wird.

Die Arbeitsplatte B der Maschine ist mit dem

Führungsschlitze b zum Regeln der Bewegung der

Knopflochklemm- und Vorschubplatte C versehen (Fig. 5 Taf.

18), welche mit Backen cc1 zum Ausweiten des Knopfloches und Festhalten des Stoffes während dessen

Vorschub nach den Stichbildungsvorrichtungen hin, sowie mit einem federnden

Führungs- und Vorschubbolzen c2 (Fig. 3 Taf. 18)

ausgestattet ist. Mit dem letzteren stehen die schneckenförmigen Vorschubwalzen DD1 in Eingriff, welche

auf den Wellen dd1

sitzen und durch Sperrrad d2 auf Welle d und eine in d2 während der

Vorschubbewegung der Platte eingreifende Schubklaue gedreht werden. Die beiden

Wellen dd1 sind durch

Kegelradgetriebe verbunden, während der Bolzen c2 in bestimmten Zeiträumen auf bekannte Weise

beeinfluſst wird.

Beim Arbeiten wird der Stoff auf die Klemmplatte gelegt, das Knopfloch durch die

Klemm- und Festhaltungsbacken cc1 ausgeweitet und dann die Maschine in Gang gesetzt.

Die gekrümmte untere Nadel geht zuerst durch die Oeffnung e und das Knopfloch hindurch, wobei sie den Faden von der unteren Spule

bis über die Bewegungsgrenze der Obernadel hinaus mit sich führt, welch letztere zu

dieser Zeit ihre höchste Stellung einnimmt, diese höchste Lage beider Nadeln ist in

Fig. 8

Taf. 18 gezeichnet. Die gekrümmte Unternadel geht dann nur ein klein wenig, aber

doch genügend herab, um ein Ausbauschen des Unterfadens von der Nadel weg zu

veranlassen, und zur gleichen Zeit fängt die Obernadel an, herabzugehen und tritt so

durch die Schlinge des Unterfadens hindurch, wobei sie den Oberfaden mit sich zieht,

dessen Schlinge beim nun folgenden Hochgehen der Nadel von dem festen

Schlingenhalter K erfaſst wird. Der Greifer M ergreift unmittelbar darauf die von dem Halter K gefangene Schleife und bewegt sie seitwärts, während

die Obernadel selbst sich nach oben bewegt, worauf der Ausweiter m die vom Greifer M

gehaltene Fadenschleife erfaſst und sie ausweitet, damit die gekrümmte Unternadel

bei ihrer Aufwärtsbewegung hindurchtreten kann. Letztere ist inzwischen in ihre

tiefste Lage hinabgeführt worden und geht nun, nachdem die Obernadel ihre höchste

Stellung wieder eingenommen hat und die Oberfadenschlinge von den Theilen K, M und m offen gehalten

wird, bei ihrem Aufsteigen mit dem Unterfaden durch diese hindurch, worauf der

Greifer M und Ausweiter m

in ihre vorherige Lage zurückgeführt werden und dabei die Oberfadenschleife

freigeben. Diese wechselweise Wirkung der Nadeln und Schlingenbilder ist in den Fig. 9 und 10 Taf. 18

noch weiter veranschaulicht und hat die Bildung des in den Fig. 13 und 14 Taf. 18

dargestellten Stiches auf der Knopflochkante zur Folge. Als ohnehin verständlich ist

vorauszusetzen, daſs die gerade Obernadel parallel mit der Knopflochkante durch den

Stoff fährt und die Stoffklemme eine aussetzende Vorwärtsbewegung in dem Zeitraume

zwischen jeder Wechselwirkung der Nadeln erhält. Das Nähen des Knopfloches beginnt

am inneren Ende und setzt sich am Umfange desselben bis zum Ausgangspunkte fort. Die

Klemmplatte erhält sodann behufs Bildung des Riegels bei je zwei Auf- und

Abbewegungen der Nadeln eine einmalige vollständige Schwingbewegung, wodurch ein

Riegel in Form eines umgelegten 8 gebildet wird, d.h. der erste Stich erstreckt sich

vom Achsenmittel des Knopfloches nach der einen Seite und der nächste Stich in

gleicher Weise von der Achsenmitte nach der Seite der gegenüberliegenden Stichreihe

(Fig. 15

Taf. 18).

Sowohl der obere, als auch der untere Fadenanzug treten so in Wirkung, daſs sie die

auf die Fäden ausgeübte Spannung aufheben und die Schlingenbildung am Ende der

bezieh. Nadelbewegungen hervorrufen.

Um, wie wünschenswerth, die Obernadel a4 hinsichtlich ihrer Lage zur Bewegungslinie der

Unternadel F behufs Aenderung der Stichlänge

verschieden einstellen zu können, wird die Haube a1 mit der Nadelstange von der Curvenscheibe A1 weg nach auſsen

bewegt, und zwar mittels des in Fig. 5 und 6 Taf. 18 dargestellten

Ringes P, dessen schräge Flächen gegen entsprechende

Abschrägungen p1 an der

Haube a1 drücken. Nach

Lösen der Schrauben p2

kann der Ring P mittels des Knopfes p3 gedreht werden und

dadurch der Abstand der Haube a1 mit der Nadelstange von dem Nadelarme, also der

Abstand beider Nadeln leicht geregelt werden. Es braucht nur der in die Curvennuth

a3 eintretende

Bolzen a2 lang und tief

genug zu sein, um ein Mitnehmen desselben durch die Curvennuth a3 bei jeder Stellung

desselben zu sichern.

In den Fig. 19

bis 26 Taf.

18 ist noch eine Ausführungsform der Stichbildungswerkzeuge dargestellt, wie sie bei

schwerer Arbeit Anwendung findet.

Die gekrümmte untere Nadel C wird von einem Schlitten

c getragen, der in einer Curvenführung c1 des Lagerarmes c2 unter der

Grundplatte der Maschine sitzt und sich bis dicht an die Arbeitsplatte bewegt, um

die gekrümmte Nadel so kurz als möglich herstellen und sie dadurch gut versteifen zu

können. Der Schlitten c wird in der Curvenführung c1 durch eine

Curvenscheibe auf der Welle f8 unter Vermittelung einer Gleitstange bewegt, welche durch die

Gelenkstange c5 mit dem

Schlitten c verbunden ist und sitzt ein an derselben

angebrachter Zapfen c6

seitlich am Schlitten. Die Nadel C ist mit einer

Aussparung c7 (Fig. 25 und

26 Taf.

18) versehen, welche an der, der Bewegungslinie der geraden Nadel A zunächst liegenden Kante und in der Nähe der

Nadelspitze liegt.

Der Fadenanzugshebel für den Unterfaden ist hier nicht an einem festliegenden Punkte

drehbar befestigt, sondern bewegt sich mit dem die krumme Nadel tragenden Schlitten

c. Er ist an der oben erwähnten Gleitstange eingelenkt, so daſs

er senkrecht zu derselben schwingen kann und wird bei der Abwärtsbewegung der

gekrümmten Nadel derart bewegt, daſs ein Schlaffwerden des Fadens unmittelbar nach

Beendigung der Aufwärtsbewegung der gekrümmten Nadel eintritt, so zwar, daſs sich am

Ende derselben eine Schlinge bildet, durch welche die obere Nadel sofort

hindurchtritt. Nachdem letzteres geschehen, wird der Fadenanzugsarm bei der

Zurückbewegung der Gleitstange und gebogenen Nadel durch eine Feder sofort nach

abwärts bewegt.

Der Mechanismus zum Erfassen und Ausweiten der Oberfadenschlinge unterscheidet sich

von dem oben beschriebenen nur dadurch, daſs die Oberfadenschlinge durch einen

gleitbaren Haken erfaſst und durch diesen in eine Lage verschoben wird, in welcher

der Faden dem behufs Oeffnens der Schlinge gleich darauf bethätigten Ausweiterhaken

gegenüber gebracht wird. Dieser wird durch die weitere Fortbewegung der den

Schlingengreiferhaken tragenden Stange erfaſst, welche Bewegung für einen Augenblick

unterbrochen wird, um der Obernadel zu gestatten, den Faden emporzuziehen und ihn

unter einen kürzeren Winkel zu bringen, so daſs der Ausweiterhaken ihn um so

sicherer erfassen kann. Die so erfaſste und ausgeweitete Schlinge wird durch die

über den Stoff emporgehobene Obernadel, sowie durch den Greiferhaken und Ausweiter,

die genügend weit von einander wegbewegt worden sind, gehalten, so zwar, daſs die

Schlinge über der Bewegungslinie der gekrümmten Unternadel offen oder ausgeweitet

gehalten wird. Nachdem letztere durch die Schlinge hindurchgegangen ist und ihren

Faden durch dieselbe hindurchgezogen hat, werden Ausweiterhaken und Greiferhaken

sofort in ihre Anfangsstellung zurückgeführt, um die Schlinge loszulassen.

Der Schlingengreiferhaken E erhält eine geradlinige

Wagerechtbewegung durch die Gleitstange von einer auf der Welle f8 sitzenden Scheibe

aus unter Vermittelung geeigneter Lenker und Gegenlenker. Der Greifer sitzt an der

Innenseite des gebogenen, bei f1 unter der Grundplatte drehbaren Armes f, der mit einer in der Bahn des Greiferhakens E liegenden Curvenfläche f3 versehen ist, mit welcher der an der

Gleitplatte von E sitzende Zapfen f1 sofort bei Beginn

des zweiten Theiles der Auswärtsbewegung von E in

Berührung kommt, um den Ausweiterhaken F quer zur

Bewegungslinie von E zu bewegen und dadurch den Haken

F einen der Schlingenfäden erfassen zu lassen und

denselben quer zum Haken E mit sich zu führen, so daſs

bei der fortgesetzten Bewegung der beiden Haken die Schlinge genügend weit geöffnet

wird, um die Unternadel durchzulassen. Bei der umgekehrten Bewegung des

Greiferhakens E wird der Ausweiterhaken F durch die Feder f5 in seine ursprüngliche Stellung zurückgeführt.

H. Gl.

Tafeln