| Titel: | Zierstich-Nähmaschine von der Essex Embroidery Machine-Company in Portland (Maine, Nordamerika). |

| Autor: | H. G. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 394 |

| Download: | XML |

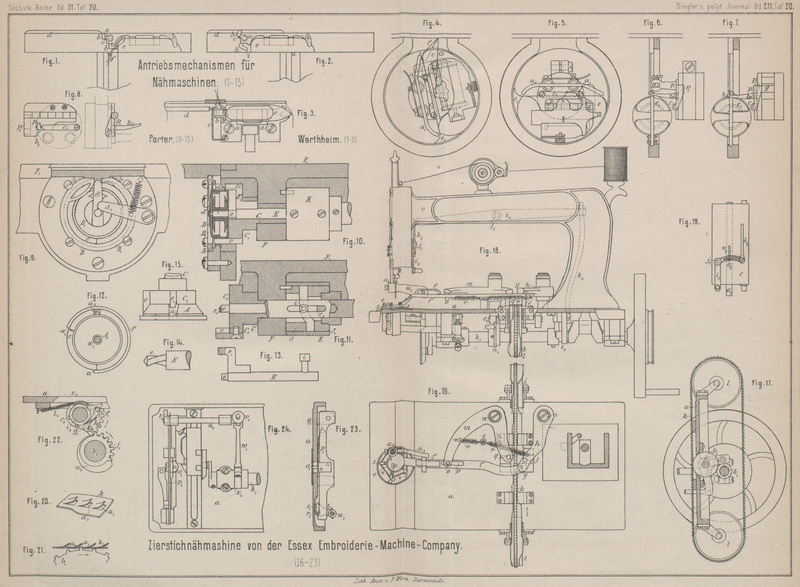

Zierstich-Nähmaschine von der Essex Embroidery

Machine-Company in Portland (Maine, Nordamerika).

Mit Abbildungen auf Tafel

20.

Zierstich-Nähmaschine.

Der Zierstich wird bei dieser durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 42589 vom 15. März 1887

geschützten Maschine durch eine entsprechende Bewegung des Stoffes hervorgebracht,

und zwar erfolgt dieselbe mit Hilfe eines den Stoffschieber und Stoffdrücker

ersetzenden, über der Stichplatte angebrachten Transporteurs, welcher einerseits von

einem aussetzend bewegten Musterbande unter Vermittelung von Hebeln dem von den

Kanten dieses Musterbandes gebildeten Muster entsprechend wagerecht verschoben wird

und andererseits von der durch einen besonderen Hebelmechanismus auf und ab bewegten

Stoffdrückerstange eine auf und ab gehende Bewegung empfängt, so zwar, daſs der

Transporteur nach der Bildung eines Stiches gehoben, sodann in einer Richtung

seitwärts bewegt, hierauf auf den Stoff herabgedrückt, hernach den Stoff

transportirend und unter die Nadel zurückführend in einer anderen Richtung seitlich

bewegt und alsdann nach der Stichbildung wieder gehoben wird u.s.w.

Der über der Stichplatte angebrachte Transporteur e

(Fig. 16

und 18 Taf.

20) besteht aus einem Ringe 2, an welchem eine

beliebige Anzahl von durch Federn unter sich verbundenen radialen Füſsen oder Klauen

o drehbar befestigt ist. Die Federn 4 haben das Bestreben, die gezahnten oder rauh

gemachten freien Enden der Klauen nach einwärts gegen den Mittelpunkt des Ringes 2 zu ziehen. Die Klauen werden daher von den Federn 4, wenn der Transporteur e

gehoben ist, bis zu einer gewissen Strecke zusammengezogen: sobald aber der

Transporteur auf den Stoff herabgedrückt wird und die Klauen mit dem Stoffe in

Berührung kommen, werden die letzteren nach auswärts bewegt, und hierdurch wird der zwischen

denselben liegende Theil des Stoffes gestreckt.

Der Transporteur e sitzt fest an dem Arme f (Fig. 16 Taf. 20), dessen

freies Ende bei g drehbar mit dem auf dem Bolzen i der Grundplatte a

drehbar angeordneten einarmigen Hebel h verbunden ist.

Ungefähr in seiner Mitte ist der Arm f mit einem

Schlitze p versehen, in welchen der Stift o des bei n drehbar an der

Grundplatte befestigten Hebels m eingreift. Der Hebel

h, sowie der freie Arm des Hebels m tragen je eine Rolle oder einen Stift j bezieh. q, mit welchen

sie an je einer Kante des vortheilhaft aus Blech bestehenden Musterbandes k anliegen, das in Richtung des Pfeiles bewegt wird.

Die Kanten des Musterbandes sind dem Muster entsprechend geformt und die Hebel h und m sind durch die

Federn r mit einem an a

festen Stift s derart verbunden, daſs die Rollen j und q beständig gegen

das Musterband angedrückt werden und somit den Biegungen desselben folgen müssen.

Die Schwingungen des Hebels h bewirken ein Verschieben

des Armes f in seiner Längenrichtung, während

diejenigen des doppelarmigen Hebels m Schwingungen des

Armes f hervorrufen, welche senkrecht zu dessen

Längenrichtung gerichtet sind.

Das Musterband k wird ruckweise bewegt, und zwar nur

dann, wenn die Nadel sich nicht im Stoffe befindet. Es erhält seine Bewegung von dem

auf der unter der Grundplatte angeordneten Welle c1 sitzenden Zahnrade b1, dessen Zähne in entsprechende

Oeffnungen a1 des

Musterbandes eingreifen (Fig. 20 und 21 Taf. 20).

Das Zahnrad b1 erhält

seine Bewegung von der Welle k1 aus unter Vermittelung des auf dieser fest

sitzenden Zahnsegmentes j1, welches bei jeder Umdrehung der Welle k1 einmal mit dem auf der Welle c1 lose sitzenden und

mit Sperrklinke g1

ausgestatteten Zahnsegmente f1 in Eingriff kommt (Fig. 17 und 22 Taf. 20).

Das Zahnsegment f1

nimmt dabei durch die Sperrklinke g1 und das auf Welle c1 fest sitzende Sperrrad i1 die Welle c1 mit, dreht also b1 um einen bestimmten

Betrag. Sobald das Segment j1 den Zahntrieb f1 verlassen hat, kehrt dieser, durch die Feder l1 veranlaſst, in seine Ausgangsstellung

zurück, wobei die Sperrklinke g1 auf dem Sperrrade i1 schleift. Bei dieser Zurückdrehung

kommt ein am Segmente f1 sitzender Daumen m1 mit dem Daumen n1 am Segmente j1 in Berührung und werden hierdurch Stöſse

vermieden.

Die senkrechte (auf und abwärts gehende) Bewegung erhält der Transporteur, wie

bereits erwähnt, durch die Drückerstange a2

a3. Die Stange a2 trägt den

wagerechten Zapfen o2

(Fig. 18

und 19),

welcher in einen Schlitz des bei j2 drehbaren Winkelhebels i2 eingreift, der von der Curvenscheibe

e2 aus unter

Vermittelung der Theile k3

isj3

k2 in schwingende

Bewegungen versetzt wird, durch die eine auf und abwärts gehende Bewegung der Stange

a2 hervorgerufen

wird; also eine gleiche Bewegung des Transporteurs e.

Der die Nadel umgebende, von den Klauen o des

Transporteurs eingeschlossene Theil des Stoffes ist in Folge der Construction des

Transporteurs von oben nicht unterstützt, er wird also, wenn die Nadel aus dem

Stoffe heraustritt, mit dieser etwas mit nach oben gehen; was eine ungenaue

Schlingenbildung für den Oberfaden zur Folge hat. Dieses Lüften des Stoffes wird

durch einen unterhalb der Arbeitsplatte in nächster Nähe der Nadelbahn angeordneten

Finger o1 (Fig. 23 Taf.

20) dadurch verhindert, daſs derselbe, sobald die Nadel nach oben geht, gegen den

Stoff sich bewegt und diesen spannt, so daſs derselbe nicht durch die Nadel gehoben

werden kann. Seine Bewegung empfängt der Finger o1 von dem auf der Treibwelle k1 sitzenden Excenter x1 unter Vermittelung

der Stange w1, des

Armes v1 der mit diesem

verbundenen Welle u1

und des an dieser sitzenden mit Schlitz s1 versehenen Armes t3, welcher auf den den Stift o1 tragenden, bei q1 drehbar befestigten Hebel p1

r1 einwirkt (Fig. 24 Taf.

20).

An Stelle des Musterbandes k, welches durch die Rollen

l Führung erhält, kann auch eine Musterwalze

treten, bezieh. ein um eine Scheibe gelegtes Musterband. Im letzteren Falle wird die

Scheibe an Stelle des obengenannten Zahnrades b1 auf der Welle c1 befestigt.

H. G.

Tafeln