| Titel: | Elektrische Bogenlampe von Siemens und Halske. |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 406 |

| Download: | XML |

Elektrische Bogenlampe von Siemens und

Halske.

Mit Abbildungen auf Tafel

19.

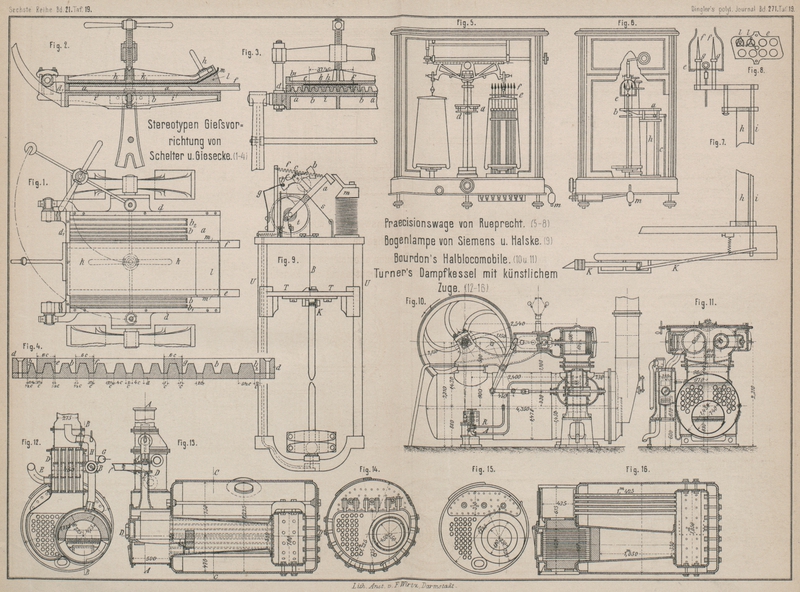

Siemens und Halske's elektrische Bogenlampe.

Auf der Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung in Wien 1888 hatten Siemens und Halske eine neue Bogenlampe ausgestellt, ohne jedoch dieselbe

im Betriebe vorzuführen. Dieselbe ist in Fig. 9 nach der Zeitschrift für Elektrotechnik,1888 * S. 511,

abgebildet.

Der untere Kohlenträger U steht wie gewöhnlich fest, und

die Kohle ist darin so verstellbar, daſs man sie genau unter die obere K bringen kann. Der obere Kohlen träger T aber hängt an einem Kupferbande B, das oben über eine Trommel t geschlungen ist. Sinkt der Kohlenträger, so dreht er die Trommel t entgegen der Wirkung einer in ihrem Inneren

verborgenen Schneckenfeder. (Die in der Zeichnung sichtbare Schneckenlinie stellt

nicht diese Feder, sondern einen stromführenden Kupferstreifen vor.)

Die Trommel t trägt aber einen Zahnkranz, der durch die

angedeutete Räderübersetzung das Steigrad e treibt;

letzteres macht mittels des Ankers c den Schwungkörper

b schwingen, wenn nicht ein federartiger Fortsatz

des Körpers b von der Hemmfeder g aufgehalten wird, in welchem Falle das ganze Werk gehemmt ist, so daſs

die obere Kohle nicht auf die untere sinken kann.

Kommt nun der Strom, so kann er nur durch die Umwindungen des Elektromagnetes m gehen, der seinen Anker n anzieht. Dieser ist bisher durch die Feder f abgezogen worden:, er trägt den Schwingkörper b sammt dem Steigrade e und dem nächsten

Zahnrade; dies alles macht nun die Bewegung des Ankere mit. Das gröſsere Zahnrad,

das unmittelbar vom Zahnkranze der Trommel bewegt wird, sitzt am Ende eines um die

Trommelachse beweglichen Armes und wird durch den Zahndruck des Trommel-Zahnkranzes

veranlagst, die Bewegung des Ankers nach rechts mitzumachen, so daſs alles in

Eingriff bleibt, dagegen wird die Hemmzunge des Schwingers von der Feder g frei gelassen.

Die obere Kohle K hat sich schon während der Bewegung

des Ankers a etwas gesenkt und geht nun, wo der

Schwinger b arbeiten kann, langsam weiter nieder bis

zur Berührung mit der unteren.

In diesem Augenblicke hört der Strom in m beinahe ganz

auf, die Feder f zieht daher den Anker zurück und damit

die Oberkohle etwas hinauf; der Lichtbogen bildet sich, und m bekommt wieder so viel Strom, um der Feder f das Gleichgewicht halten zu können; die Hemmzunge wird wieder von der

Hemmfeder g gehalten. Der Lichtbogen und mit ihm der

Strom in m wächst, der Anker a wird mehr und mehr heruntergezogen, bis endlich die Hemmung wieder frei

wird; nun nähern sich die Kohlen ein wenig, m läſst

dann nach, die Hemmzunge wird wieder gehalten u.s.f.

In der Mitte des Ankerhebels a befindet sich ein festes

Röllchen mit Schraubennuth, in die eine gespannte Schnur s geschlungen ist, um rasche Bewegungen des Ankers zu verhindern.

Bemerkenswerth ist der Mangel eines Sperrrades, das bei anderen Räderlampen in

Thätigkeit tritt, wenn die Oberkohle von Hand hinaufgeschoben wird. Hebt man hier

den schweren oberen Kohlenträger T, so dreht die Feder

in der Trommel diese nach links herum, der Hebel a, der

von der Feder f gegen einen Anschlag gezogen wird,

bleibt ruhig, aber das gröſste der Uebersetzungsräder, das, wie gesagt, auf einem um

die Trommelachse beweglichen Arme sitzt, wird durch den Zahndruck des

Trommel-Zahnkranzes nun stimmt diesem Arme etwas nach links mitgenommen und kommt

dadurch auſser Eingriff mit dem übrigen Räderwerke, das nun ruhig stehen bleibt,

während Trommel und erstes Rad sich allein drehen. Läſst man den oberen Kohlenträger

los, so bringt er durch sein Gewicht den gestörten Eingriff wieder zu Stande, und

alles bleibt in Ruhe.

Tafeln