| Titel: | Ueber das Firnissen von Webstuhllitzen und -Schäften. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 271, Jahrgang 1889, S. 551 |

| Download: | XML |

Ueber das Firnissen von Webstuhllitzen und

-Schäften.

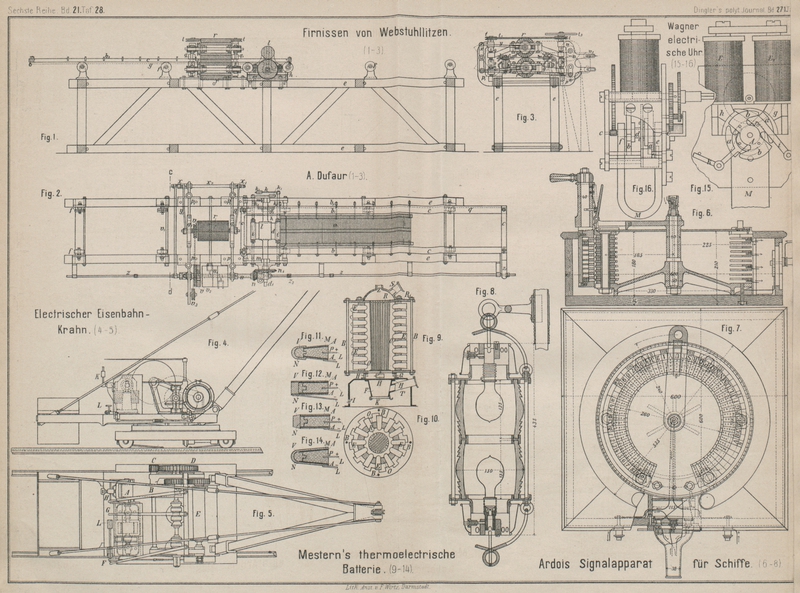

Mit Abbildungen auf Tafel

28 und 29.

Ueber das Firnissen von Webstuhllitzen und -Schäften.

Das Firnissen der Webstuhllitzen und -Schäfte hat den Zweck, dieselben

widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen und den Feuchtigkeitsgehalt der

Luft, also dauerhafter zu machen und ihnen auſserdem eine gröſsere Glätte zu geben,

damit die durch dieselben laufenden Kettenfäden keiner starken Reibung ausgesetzt

sind und sie selbst bei ihrer Bewegung sich möglichst wenig gegenseitig abnutzen.

Das Auftragen und Einreiben des Leinölfirnisses erfolgt gewöhnlich durch Hand unter

Zuhilfenahme von Bürsten.

Adolphe Dufour in Nieder-Burbach bei Sentheim (Elsaſs)

bewirkt das Firnissen mit Hilfe der durch D. R. P. Kl. 8 Nr. 42055 vom 15. April

1887 geschützten und in den Fig. 1 bis 3 Taf. 28 dargestellten

Maschine nun auf mechanischem Wege.

Der zu behandelnde Schaft bezieh. die Litzen a werden

mittels der hakenförmigen Bolzen bb1 (Fig. 2 und 3) aufgespannt, welche

durch die beiden Längentheile des Rahmens c gehen und

auf der einen Seite des letzteren fest, auf der anderen aber beweglich und durch

Federn b2 anzuspannen

sind. Die Längentheile des Rahmens c, von denen der

eine fest, der andere dagegen seitlich verstellbar ist, sind durch mit Schlitzen

versehene Querstücke verbunden, durch die ein bequemes Einstellen der Längentheile

ermöglicht wird, so daſs in jedem Falle die Schaftmitte bezieh. die Mitte der Litzen

und die Mitte der Auftragwalzen d übereinstimmen. Der

Rahmen c liegt auf den über dem Gestelle e angebrachten Rollen f

(Fig. 1

und 3) und

erhält durch den Seilzug g

eine hin und her gehende

Bewegung. Damit der Rahmen c hierbei stets senkrecht

zur Achse der Auftragwalze d geführt wird, ist das

feste Längentheil mit einer Rippe ausgestattet, welche in den Rillen der Rollen f Führung hat.

Der aus Holz angefertigte und mit einem Filzbezuge versehene Firniſscylinder d läuft in dem am Gestelle e angebrachten Firniſsbehälter h und gegen

ihn werden zu beiden Seiten die Abstreichwalzen i mit

Hilfe der Hebel k, welche die Laufgewichte k1 tragen, angedrückt,

so daſs derselbe mehr oder weniger Firniſs aus dem Troge entnimmt. Senkrecht über

diesem Cylinder ist die Druckwalze l angeordnet und

zwischen beiden wird der zu überziehende Schaft unter der erforderlichen Pressung

hindurchgeführt. Die Walzen dl, sowie die Hebelachsen

k2 sind in den

Böcken m (Fig. 2) gelagert, welche

auf dem Gestelle e befestigt sind, die Walzen dl werden durch die Kegelräder nn1 angetrieben.

Der Schaft bezieh. die Litzen treten, nachdem sie die Walzen ld passirt haben, zwischen die Bürstencylinder r, welche neben ihrer rotirenden Bewegung gleichzeitig noch eine achsial

hin und her gehende ausführen. Durch eine besondere Vorrichtung wird der Abstand der

Bürstencylinder noch regulirt. In den Gestellen pp1 (Fig. 2) stehen die mit

rechtem und linkem Gewinde versehenen drehbaren zweitheiligen Spindeln oo1, die bei s gekuppelt sind und die Supporte qq1 tragen, in welchen

die Bürstencylinder laufen. Oben auf die Spindeln o

sind Räder t aufgesetzt, welche durch eine Gelenkkette

t1 verbunden sind.

Eine der Spindeln o trägt auſser dem Kettenrade t noch ein Handrad t2, von welchem aus die sämmtlichen Spindeln durch

Kettenübertragung bewegt werden können.

Das Gestell p bildet das Lager der Hauptwelle u, welche die Riemenscheibe u1 (Fig. 2) für offenen und

gekreuzten Riemen und ein Stirnrad v trägt. Letzteres

greift in das mit angegossener Schnurscheibe versehene Stirnrad v1, welches auf dem

Zapfen v2 sitzt. Von

der Schnurscheibe aus werden durch ein Seil, unter Vermittelung von Schnurscheiben

v3, von welchen

zwei auf den Achsen der Bürstencylinder und zwei an Armen des Gestelles p verstellbar angeordnet sind, die Bürstencylinder in

Bewegung versetzt. Auf die Hauptwelle u ist eine Kurbel

aufgesetzt, welche mittels einer Schubstange zwei um die Achse x2 am Arme p1 schwingende

Balanciers xx1 (Fig. 2 und 3) und durch

diese mit Hilfe von Schubstangen yy1 die Bürstencylinder r

bewegt, die in Lagern mit prismatischen Auſsenwandungen, welche in Führungen der

Supports qq1 hin und

her geschoben werden, ruhen.

Die Ausrückung der Bewegungsmechanismen erfolgt selbsthätig, sowie ein Schaft die

Bürsten vollständig durchlaufen hat. Zu diesem Zwecke läuft eine Ausrückstange Z (Fig. 2), an welcher die

Ausrückgabel befestigt ist, das Maschinengestell e

entlang. Die Stange Z trägt einen verstellbaren Knaggen Z2 und am Ende des

Rahmens c ist ein Flacheisenbügel Z1 angebracht, welcher

an vorbenannten Knaggen stöſst, wenn der Schaft oder die Litzen vollständig durch

die Bürstencylinder hindurchgelaufen sind.

Während bei der Schaftmaschine von Dufour das Auftragen

des Firnisses und das Verreiben desselben nach einander erfolgt, somit auch zwei

hierzu dienende hinter einander angeordnete Vorrichtungen vorhanden sein müssen,

erfolgt bei der Maschine von A. Weyers in Crefeld (D.

R. P. Kl. 8 Nr. 43427 vom 22. Juli 1887) das Auftragen und Einreiben des Firnisses

gleichzeitig.

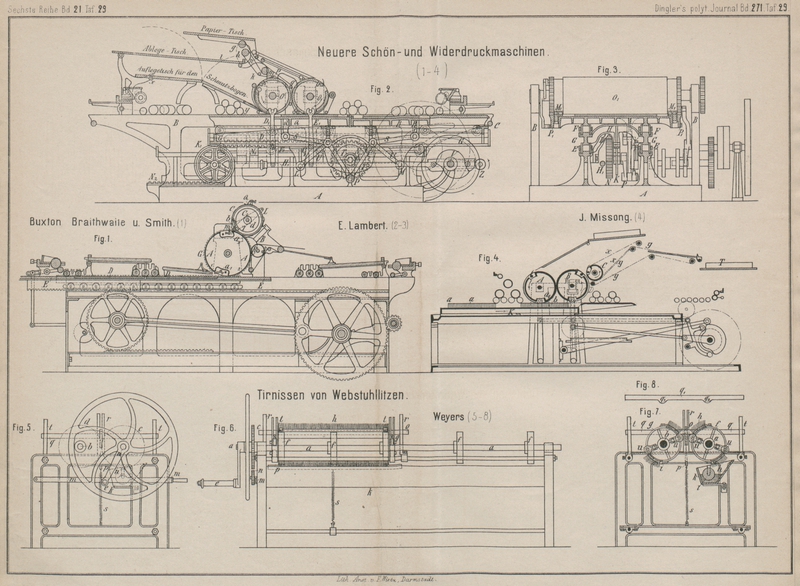

Die Maschine ist in den Fig. 5 bis 8 Taf. 29 dargestellt, Auf

einem Gestelle sind zwei Wellen a und b gelagert und tragen die in einander greifenden

Stirnräder c und d. Der

Antrieb beider Wellen erfolgt mittels der auf Welle a

sitzenden Kurbel e. Auf den Wellen a und b sind je eine

Anzahl Scheiben f bezieh. g zur Aufnahme der Bürsten h und i angebracht. Diese Bürsten sind auf den Scheiben f und h gegenüber liegend

angeordnet und greifen bei der Rotation der Wellen a

und b mit ihren Borsten in einander. Unterhalb der

Welle a liegt der den Firniſs enthaltende Trog k, in welchem die Uebertragungswalze l auf dem Hebel m gelagert

ist. Sollen die Bürsten h von der Walze l Firniſs empfangen, so wird der Hebel m gehoben und somit auch Walze m, die alsdann mit den sich drehenden Bürsten h in Berührung kommt. Hierbei greift das Zahnrad n in das Zahnrad c, wodurch alsdann Walze in

gehobener Lage in Umdrehung versetzt wird.

Nach Freigabe des Hebels m senkt sich dieser mit der

Walze l wieder, wodurch letztere von den Bürsten h entfernt wird und keinen Firniſs mehr abgibt.

Gleichzeitig kommen die Zahnräder c und n auſser Eingriff; es wird also Walze l auch stillgesetzt.

Der Schaft mit den zu firnissenden Litzen ist zwischen den beiden Wellen a und b derart angebracht,

daſs die obere Latte o auf den Querriegeln qq ruht und in den Gabeln r senkrecht geführt wird. Die untere Latte p

hängt frei und ist mit einer am Gestelle befestigten Spiralfeder s verbunden, welche die Latte p beständig nach unten zieht und hierdurch die Litzen straf! gespannt

erhält. Die Querriegel q liegen in seitlich

angeordneten Gabeln t und können sich in diesen

senkrecht auf und ab bewegen. Die Scheiben f und g sind mit Rollen u

versehen, welche unter die Querriegel q greifen und

diese abwechselnd heben; hierbei wird auch der Schaft, der ja mit seiner oberen

Latte o auf den Querriegeln q aufliegt, gleichfalls gehoben, um dann von der Feder s wieder nach unten gezogen zu werden. Der Schaft und

somit auch die Litzen führen also zwischen den Bürsten h und i beim Betriebe der Maschine eine auf-

und abwärts gehende Bewegung aus, die Bürsten h tragen

den Firniſs auf und verreiben ihn mit den Bürsten i.

Die Gröſse der Bewegung des Schaftes kann zunächst durch Verstellung der Rollen u regulirt werden, eine weitere Regulirung ist noch

dadurch möglich, daſs statt der glatten Riegel q mit

Vorsprüngen q2

versehene Riegel q1

(Fig. 8)

eingelegt werden. Die Rollen u greifen dann unter die

Vorsprünge q2 und heben

in Folge dessen den Schaft entsprechend höher.

H. Glafey.