| Titel: | Ueber Kraftvertheilung von Centralstationen. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 97 |

| Download: | XML |

Ueber Kraftvertheilung von

Centralstationen.

Mit Abbildungen auf Tafel

5.

Ueber Kraftvertheilung von Centralstationen.

Die Vertheilung von Kraft von einer Centralstelle aus hat eine wesentliche Bedeutung

in zweierlei Beziehung. Zunächst ist vom gesundheitlichen Standpunkte zu betonen,

daſs die Kraftvertheilungsanlage der Centralisirung der Arbeit und der

Arbeitsstellen kräftig entgegenarbeitet, sowie daſs die Verunreinigung der Luft mit

Rauch und Ruſs wesentlich vermindert, und auf eine Centralstelle beschränkt wird.

Sodann ist aber der Schwerpunkt der Kraftvertheilungsfrage in dem Umstände zu

erblicken, daſs es nach dem Stande der Technik wohl nur auf diesem Wege möglich sein

wird, dem Klein- und Mittelgewerbe eine Betriebskraft zur Verfügung zu stellen,

welche an Billigkeit der von der Groſsindustrie benutzbaren mechanischen

Arbeitskraft gleich kommt.

Die stetig steigende Bedrängniſs des sogen. Kleingewerbes, welches eine so

hervorragende Rolle spielt in unserer socialen Gesellschaft, indem es dieselbe mit

tüchtig schaffenden, selbständigen Kräften durchsetzt, kann schwerlich auf anderem

Wege behoben werden, als durch Schaffung einer billigen, kleinen Betriebskraft,

welche dem Kleingewerbsmanne die mechanische Muskelarbeit abnimmt.

Wenn in einer von der badischen Staatsregierung veranlaſsten Statistik über die Lage

des Kleingewerbes (Karlsruhe 1887, Verlag der Macklot'schen Druckerei) der Schluſs gezogen wird, daſs „in allererster

Linie die riesigen Fortschritte der Neuzeit auf dem Gebiete der

Maschinenerfindungen dem Handwerker die schlimmsten Wunden schlagen“, so ist

dem nur beizustimmen, während man dagegen dem hoffnungslosen Satze, daſs „diese

Wunden unheilbar seien, denn dem Streben und Ringen des Menschengeistes Fesseln

anlegen und die Ausnützung seiner Errungenschaften durch Machtgebot verhindern

zu wollen, wäre Wahnwitz und ein Verbrechen an der Menschheit“,

glücklicherweise die Thatsache entgegengehalten werden kann, daſs gerade der

„Menschengeist und die riesigen Fortschritte der Maschinenerfindungen“

auch hier jetzt den erforderlichen Ausgleich zu bieten in die Lage kommen. Man kann

jetzt schon mit gewissem Stolz auf die erfolgreichen Bestrebungen der Technik

hinweisen, dem Kleingewerbe eine billige Betriebskraft zu bieten, welche demselben

die Konkurrenz mit dem Groſsgewerbe gestattet.

Es ist in drei Richtungen mit Erfolg versucht worden, dem Kleingewerbe diese billige

Betriebskraft zu liefern. Zunächst ist die Construction selbständiger kleiner

Kraftmaschinen so hervorragend gefördert, daſs man dieselben recht wohl als

konkurrenzfähig gegenüber den billig arbeitenden Dampfmaschinen der Groſsindustrie

betrachten kann. Sodann hat man groſse Werkhäuser gebaut, für welche seitens einer

groſsen Dampfmaschine oder Turbine Kraft geliefert, und durch Wellen, Seile, Riemen

oder dgl. in die einzeln vermietheten Räume abgezweigt wird, so daſs die einzelnen

Kraftmiether immerhin an dem Vortheil billiger Betriebskrafterzeugung theilnehmen.

Endlich ist man in allerjüngster Zeit einen Weg geschritten, Kraft an einer

Centralstelle zu erzeugen und in Leitungen durch ein Mittel zu übertragen, welches

am Gebrauchsorte kleine Kraftmaschinen zu bethätigen in der Lage ist. Die Bedeutung

solcher Anlagen ist zur Zeit noch gar nicht zu übersehen.

Die selbständigen

Kleinkraftmaschinen

werden ausschlieſslich durch die Kleindampfmaschinen und zwar

zumeist in Gestalt der Kesseldampfmaschinen und Locomobilen vertreten, denn die

vielfachen Versuche, auch die Heiſsluftmaschine zu einem dauernd brauchbaren und

billigen Kleinkraftmotor auszubilden, scheinen doch noch nicht zu dem praktisch

nothwendigen Ergebnisse geführt zu haben. Dagegen ist neuerdings in den

Erdölkraftmaschinen den Dampfmaschinen ein nicht zu unterschätzender Gegner

entstanden, mag auch noch die Verwendung des billigen Roherdöls an Stelle des leicht

vergasbaren, aber feuergefährlichen und theuren Naphtas, Benzins u. dgl. mehr oder

weniger hapern.

Die Kesseldampfmaschinen werden jetzt in so vortrefflicher Ausführung in den Handel

gebracht, daſs sie für die Zwecke des praktischen Gebrauchs hinsichtlich ihrer

Dauerhaftigkeit, Einfachheit der Construction und der Bedienung, Billigkeit des

Betriebes sicher allen berechtigten Anforderungen zu genügen vermögen. Diese Motoren

sind auf die jetzt erreichte Höhe ihrer Leistungsfähigkeit eigentlich erst durch die

Konkurrenz des Gasmotors gebracht, der dem Kleingewerbe sich seit dem Jahre 1877 als

billiger Betriebskrafterzeuger darbot. Nach einer Zusammenstellung, welche

allerdings mangels auskömmlichen amtlichen statistischen Materials nicht auf

Zuverlässigkeit Anspruch erheben kann, stellte sich der Gebrauch von

Kleindampfmaschinen bis zu 8 Pferd im J. 1888 auf rund 14000 Stück mit einer

Gesammtleistung von 100000 Pferd.

Ueber die Bedeutung der Erdölkraftmaschinen, welche durch Explosionen von vergasten

oder zerstäubten Kohlenwasserstoffen betrieben werden, läſst sich noch nichts sagen,

doch ist zu erwarten, daſs sich eine brauchbare, einfach gebaute Maschine, mit

Roherdöl bedient, sicher einen groſsen Eingang, namentlich in die Kreise der

Landwirthschaft, erringen wird.

Die Vermiethung der Kraft

von einer gröſseren, billig arbeitenden Betriebsmaschine in

einzelne Räume eines für Werkstättenbetrieb eingerichteten Gebäudes hat namentlich

in Berlin eine gewisse Bedeutung erlangt. Es sind in Berlin nicht weniger als 190

Unternehmer solcher Kraftvermiethungsanlagen vorhanden, welche auſser den oft

groſsartig und zweckentsprechend eingerichteten Werkstätten auch die Kraft in

denselben vermiethen. Man

zählt gegen 1000 Rraftmiether. Der Preis einer gelieferten, d.h. in der Werkstätte

an die Triebwelle abgegebenen Pferdekraft belauft sich in Berlin für den

zehnstündigen Arbeitstag auf 1,50 bis 2 Mark.

Zur Beurtheilung der Kosten eines solchen Betriebes mit gemietheter Dampfkraft sei

folgendes Beispiel aus Berlin herausgegriffen: Eine in der Chausseestraſse im

dritten Stock des Hofgebäudes belegene Werkstatt von zwei Räumen mit zusammen 52qm Grundfläche kostet jährlich 560 Mark, so daſs

sich die Gesammtkosten für die Werkstatt mit Kraft unter Annahme des Gebrauchs von 1

Pferdekraft zu 1,50 Mark einchlieſslich der Miethssteuer auf nicht ganz 1200 Mark

jährlich stellen.

Die Stadt Nürnberg hat bereits seit dem Jahre 1857 eine Kraftvermiethungsanlage auf

eigene Rechnung eingeführt. In der Schwabenmühle an der Pegnitz ist ein

vierstöckiges Gebäude errichtet, welches 48 Werkstätten aller Art enthält, denen die

Kraft zweier Mühlräder zugeführt wird. Letztere leisten etwa 25 Pferd, welche von

der wagerechten Radwelle auf eine durch sämmtliche vier Stockwerke hindurchgehende

Königswelle übertragen wird; von letzterer wird durch Kegelräder in jedem Stockwerk

eine wagerechte Welle abgezweigt, welche unterhalb der Decke des Korridors liegt, so

daſs von hier aus der Betrieb sehr bequem in die einzelnen Werkstätten abgeleitet

werden kann. Vor der Aufstellung des Miethkontraktes wird der Kraftbedarf sämmtlicher in der Werkstatt aufgestellter

Arbeitsmaschinen gemessen, während die Haupttriebswelle unter einer Schuckart'schen Bremse 66 Umdrehungen in der Minute

macht. Die Miethe beträgt jährlich für 1 Pferd 600 Mark, für ½ Pferd 340 Mark, für ¼

Pferd 150 Mark, für ⅓ Pferd 200 Mark. Der Quadratmeter Werkstattbodenfläche kostet

jährlich 5 Mark. Die Arbeitszeiten sind genau festgestellt. Die gesammten

Herstellungskosten der Anlage sollen 150000 Mark ausschlieſslich Grund und Boden

betragen haben.

Mit dieser Form der Kraftvermiethung kann man sich jedoch vom Standpunkte des

Kleingewerbetreibenden nicht durchaus einverstanden erklären. Das Kleingewerbe hat

zum gröſsten Theil seinen Schwerpunkt darin zu suchen, daſs seine Ausübung nicht an

einen bestimmten Raum gebunden ist, sondern allerorts unter gleichen Bedingungen

ausgeübt werden kann. In der Ansammlung vieler Kleinbetriebe in einem Gebäude kommt

man aber schon wieder der Fabrik nahe, weil ebenfalls eine Centralisation von Arbeit

vorhanden ist.

Unter diesem Gesichtspunkte ist eine Art der

Kraftleitung durch Drahtseile

schon zweckmäſsiger, wie sie namentlich in der Schweiz einen

gröſseren Umfang erreicht hat. Es wird dort die Kraft verschiedener Wasserfälle und

Ströme durch mächtige Turbinen-Anlagen aufgenommen und durch Drahtseile an die

Gebrauchsstelle geleitet. Wenn auch in der Schweiz auf diese Weise vielfach

Kleinbetriebe mit Kraft versehen werden, so ist doch die allgemeine Anwendung der

Drahtseilübertragung im Wesentlichen nur für stabil errichtete Werkstätten

möglich.

Welchen Umfang der im J. 1850 durch Hirn in Colmar

erfundene Drahtseilbetrieb angenommen hat, berichten die Zahlen über folgende

hervorragende Anlagen, welche seitens der Firma Joh. Jac.

Rieter und Comp. in Winterthur ausgeführt worden sind:

Ueber-trageneKraft inPferd

Ent-fernungin m

1

760

473

Für verschiedene Werkstätten und Fabriken der Wasser- gewerkschaft in

Schaffhausen.

2

1700

765

Für verschiedene Werkstätten der Société générale

Suisse des eaux et forêts in

Tribourg.

3

3150

907

Desgl. der Compagnie générale de Bellegarde

am Rhonefall.

Vertheilung von Kraftmitteln.

Mit allem Nachdruck muſs an dem Grundsatze festgehalten werden, daſs die Kraftabgabe

am Gebrauchsorte, der Werkstätte, nur in Gestalt eines Kraftmittels erfolgt, welches

in einer besonderen, unabhängigen Kraftmaschine zur Wirkung gelangt. Nur unter

dieser Bedingung kann der Abnehmer von Kraft sparsam arbeiten, da in den meisten

Fällen, in denen Kraftbetrieb gewünscht wird, dieser nur in gewissen Zwischenräumen

benöthigt ist. Daher sind die Leitungen mit geeigneten Kraftmitteln für den Betrieb

besonderer in der Werkstatt vorhandener Motoren die einzig zweckmäſsige Lösung der

Kraftvertheilungsfrage. Als solche Kraftmittel sind bisher angewendet: Leuchtgas,

Wasser, Elektricität, Dampf, verdünnte und verdichtete Luft.

Die weitaus gröſste Anwendung zur Kraftabgabe hat wohl das Leuchtgas der städtischen

Gasleitungen zum Betriebe der Gasmaschinen mittels

der Explosionen von Gemischen aus Leuchtgas und Luft gefunden.Ueber die Verbreitung der Gasmotoren macht die Maschinenfabrik Möller und Blum in Berlin folgende interessante

Mittheilung: In einigen Berliner Zeitungen befand sich kürzlich eine

statistische Zusammenstellung der in Berlin in Thätigkeit befindlichen

Gasmotoren, die so weit hinter der wirklichen Anwendung derselben

zurücksteht, daſs wir in Anbetracht des hohen wirthschaftlichen Interesses,

welches sich in allen industriellen Kreisen für Anwendung von Gasmotoren

bekundet, uns gestatten, zur Richtigstellung dieser Notiz nachstehende

ausführlichere Angaben über die wirkliche Verwendung der Gasmotoren mit der

Bitte um Aufnahme zu unterbreiten. – Es sind bei Schluſs des Jahres 1888

durch unsere Maschinenfabrik allein hier in Berlin von den Deutzer Otto'schen neuen Motoren geliefert und in

Betrieb befindlich: 1.Für elektrische Beleuchtungsanlagen

(dar-unter Anlagen mit über 100 Pferdestärkenfür das

königl. Schloſs und mit 150 Pferde-kräften für Rud.

Hertzog) 93Maschinen1520Pf. 2.FürBuch- und Steindruckereien132„ 474„ 3.„sonstige Papierindustrien 14„ 56„ 4.„Textilindustrie 47Maschinen 103Pf. 5.„Holzbearbeitung 45„ 204„ 6.„Metallbearbeitung 49„ 194„ 7.„Maschinenfabrikation und mechanischeWerkstätten 51„ 202„ 8.FürPumpenanlagen und Aufzüge 60„ 165„ 9.„Ventilationszwecke 25„ 62„10.„Kaffeebrennereien, Schlächtereien undFouragebereitung 62„ 148„11.Für diverse andere Zwecke 66„ 295„Es ergeben die vorgenannten Anlagen bereits die Zahl von 644 Motoren mit 3423

Pferdestärken. Auſserdem befindet sich noch eine groſse Anzahl Gasmaschinen

älterer Construction in den verschiedenen Industriezweigen und für

Privat-Wasserleitungen in Thätigkeit, die hier nicht mit aufgeführt sind,

sowie eine Anzahl anderer Systeme, so daſs sich sowohl Stückzahl als

Pferdekräfte noch ungefähr um ein Fünftel bis ein Sechstel der vorstehenden

Zahlen erhöhen. Der hervorragendste Vertreter der Gasmaschinen,

überhaupt der

eigentliche Bahnbrecher für die Anwendung der Kleinkraftmaschinen ist zweifellos der

sogen. Deutzer Motor von Otto, welcher in den Jahren

1877 bis 1885 den Markt beherrschte, sich nunmehr aber mit etwa 17 Concurrenten

abfinden muſs. Die groſse Bequemlichkeit des Betriebes hat es mit sich gebracht,

daſs nach einem ebenfalls keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit machenden Ueberschlage

in Deutschland 75000 Pferdekräfte durch etwa 28000 Gasmaschinen geleistet werden.

Die angegebenen Ziffern, 14000 Kleindampfmaschinen- und 28000 Gasmaschinenbetriebe,

kommen erst in das richtige Licht, wenn man beachtet, daſs in Groſsbetrieben

überhaupt der letzten Statistik vom Jahre 1888 zufolge 43370 feststehende

Dampfmaschinen ermittelt wurden.

Der Umstand, daſs in den Gasmaschinen der zugeleitete Kraftträger, das Gas, erst noch

zur Explosion gebracht werden muſs, spricht zu Gunsten der nunmehr zu betrachtenden

Kraftübertragungen, bei denen die angeschlossene Kraftmaschine die zugeleitete Kraft

ohne Weiteres nutzbar macht, ohne daſs sich dabei Umständlichkeiten ergeben, wie sie

der Betrieb von Gasmaschinen immerhin mit sich bringt.

Mit Recht hat man versucht, die ebenfalls jetzt in jeder gröſseren Stadt vorhandene

Wasserleitung für die Zwecke des Kraftbetriebes zu

verwenden, ohne jedoch hiermit glückliche Erfolge zu erzielen, weil das Wasser

einmal ein wenig günstiger Kraftträger ist und sodann der Preis des städtischen

Wasserleitungswassers sich in den weitaus meisten Fällen zu hoch stellt, um einen

ökonomischen Gebrauch zu gestatten. Bisher scheinen sich die Preise für

Leitungswasser nur in Zürich und etwa in München so niedrig zu stellen, daſs es für

Kraftleistung benutzbar wird.

Die genannten Uebelstände haben nicht abgehalten, die Frage der Kraftübertragung

durch Druckwasser weiter zu verfolgen und in einigen Fällen mit günstigem Erfolge zu

lösen, indem man das Wasser ganz besonders hoch spannte.

So hat man bei einer Wasserkraftanlage in Hull einen

Druck in den Leitungen von 50at in Anwendung

genommen, so daſs für die Leitungen und deren Anschlüsse allerdings ganz besondere,

sorgfältige Dichtungen u.s.w. erforderlich wurden. Der Preis des Wassers von 50at Druck soll rund 1 M. für 1cbm betragen. Die Maschinen der Anlage in Hüll

liefern 1200l Wasser von 50at in 1 Minute.

Gleich hohen Druck hat das Wasser in den beiden Londoner

Anlagen, welche das Wasser aber erst zu 1,80 M. für 1cbm liefern. Die gesammte Länge der Leitungen

beträgt etwa 13km. Die Maschinen liefern in 1

Minute 1300l Druckwasser. Die Londoner Anlage

speist gegen 400 Stellen mit Betriebskraft, welche allerdings wohl zumeist für

hydraulische Hebewerke Verwendung findet.

Eine Wasserkraftversorgung jüngsten Datums ist die der Stadt Genf. Hier wird der Rhone mittels groſser

Turbinen von je 200 Kraft entzogen, welche dazu benutzt wird, Druckwasser

von 15at für Genf zu liefern. Aus dieser Leitung

sollen gegen 200 Anlagen Kraft beziehen.

Neuerdings wird auch davon gesprochen, die für den Betrieb der hydraulischen Krahne

und sonstigen Hebewerke im Freihafengebiete der Stadt Hamburg benutzten Wasserwerke

zu einer groſsen Druckwasseranlage auszudehnen, um Druckwasser für gewerbliche

Anlagen abzugeben. Der Staat soll den Betrieb der Centralanlage zu übernehmen

gesonnen sein.

Bei Betrachtung des Wasserbetriebes bleibt der Reuleaux'sche Nachweis zu beachten, daſs die specifische Leistung des

Wassertriebes unabhängig ist von der Wasserspannung. Ob man hohe oder niedrige

Spannung für das Wasser benutzt, es wird auf 1qcm

des Rohrwandquerschnittes bei derselben Wassergeschwindigkeit dieselbe specifische

Leistung in Pferd übertragen.

Die Dampfvertheilungsanlage der Steam Company in New-York hat insgesammt 10 Centralstellen, von welchen

angeblich 64000 (?) abgeleitet werden können. Der Dampf von 4at,5 Ueberdruck gelangt aus den Kesseln der

einzelnen Stationen in ein Rohr von 400mm

Durchmesser, um von hier aus in die verzinkten, schmiedeeisernen Straſsenrohre

abgeleitet zu werden. Die Rohrlänge jeder einzelnen Station beträgt 4km; die Straſsenrohre haben während der ersten

200m Länge einen Durchmesser von 105mm, während der übrigen Länge aber nur 52mm. Die Rohre liegen, in Schlackenwolle verpackt,

in gemauerten Kanälen. Das Dampfwasser wird in einer besonderen, neben dem

Dampfrohre vorgesehenen Leitung abgeführt. Zur Verpackung der Anschluſsröhren in die

Häuser muſs vertragsmäſsig Asbestpappe von bestimmter Art oder 20mm starker Haarfilz benutzt werden. Der Preis für

1000k Dampf wird auf 5 M. angegeben. Der

Dampfverbrauch wird durch das Condensationswasser gemessen. Der Druckverlust soll 20

Proc. betragen.

Eine weitere Anwendung hat die Vertheilung von Dampf nicht gefunden, was ganz

begreiflich ist, wenn man die groſsen Verluste bedenkt, welche trotz der besten

Wärmeschutzumhüllung in langen Leitungen entstehen und namentlich auf die groſsen

Kosten Bedacht nimmt, welche der gute Schutz der Röhren mit Wärmeschutzmassen

verursachen. Der groſse Vortheil der Verwendung von Dampf auch zum Kochen, Waschen

und Heizen läſst es allerdings bedauern, daſs der Dampf, welcher für gewerbliche Ausnutzung im Allgemeinen das denkbar

beste Mittel ist, der Uebertragung auf weite Entfernung so viele Schwierigkeiten

entgegensetzt.

Der in Philadelphia und in Boston mehreren Zeitungsnachrichten zu Folge gemachte

Versuch, statt des Dampfes sehr stark erhitztes, sogen. überhitztes Wasser zu übertragen, läſst sich ohne Kenntniſs näherer

Mittheilungen nicht beurtheilen. Jedenfalls wird hier das überhitzte Wasser in

derselben Weise für motorische Zwecke dienstbar gemacht werden sollen, wie bei den

feuerlosen Locomotiven System Lamm-Franque. Während das

überhitzte Wasser sicherlich alle die Vortheile bietet, welche die Uebertragung von

gespanntem Dampfe auszeichnet, so sind sicher auch dieselben Nachtheile mit dessen

Vertheilung verbunden, wenn auch nicht vergessen werden darf, daſs z.B. die

Condensationsverluste naturgemäſs umgangen sind, also die Schwierigkeit der

Ableitung des Condensationswassers fortfällt.

Die weitaus groſsartigsten und weit umfassendsten Versuche über Kraftübertragung sind sicherlich mit dem elektrischen Strome angestellt. Wenn auch

zugegeben werden muſs, daſs in einzelnen Fällen mit Vortheil Wasserkräfte mit Hilfe

des elektrischen Stromes auf groſse Entfernungen übertragen sind, so kann doch

rücksichtlich des hier betrachteten Zweckes eine Vertheilung von Kraft aus groſsen

Dampfmaschinenanlagen, wie dies für städtische Kraftvertheilung allein denkbar und

ausführbar erscheint, behauptet werden, daſs die Versuche mit elektrischer

Kraftleitung noch nicht solche Ergebnisse geliefert haben, um für die städtische

Kraftvertheilung ernstlich in Frage zu kommen. Die Berliner

Elektricitätswerke geben seit kurzer Zeit 1888 268 573 auch elektrischen Strom aus ihrer weit verzweigten Leitung für

Kraftleistung ab, doch stellt sich der Bezugspreis zu hoch, als daſs er für die

allgemeinen gewerblichen Zwecke getragen werden könnte. Die Berliner Elektricitätswerke geben den Strom zu folgenden Bedingungen und

Preisen ab: Für Elektromotoren ist eine monatliche Grundtaxe von 1 M. für 1 Ampère

der Maximalleistung zu zahlen. Diese Taxe wird nicht erhoben, wenn der Verbraucher

sich bereit erklärt, auf die Lieferung des elektrischen Stromes während der

Wintermonate von Sonnenuntergang bis 11 Uhr Abends zu verzichten, im Falle die

Beanspruchung der Centralstationen für die elektrische Beleuchtung dies erfordern

sollte. Der Stromverbrauch wird nach der im allgemeinen Tarife für die

Beleuchtungsanlagen festgesetzten Stromeinheit berechnet, doch wird auſser den gewöhnlichen

Rabatten ein Extrarabatt von 25 Proc. in allen Fällen gewährt, wo für die Messung

des Stromes für Elektromotorenbetrieb ein besonderer Meſsapparat aufgestellt wird,

so daſs also nicht der Strom für Beleuchtung und Kraftübertragung zusammen gemessen

wird. Ueber die hiernach entstehenden Kosten des Betriebes gibt nachfolgende Tabelle

Aufschluſs.

1

2

3

5

8

12

––––––––––––––––––––––––––––––––––

38

72

105

170

264

396

Pf. die Stunde.

Bei Beurtheilung derselben ist zu berücksichtigen, daſs die

Anschaffung der Elektromotoren noch nicht halb so theuer wie die anderer

Betriebskräfte ist, daſs ferner die Kosten für Bedienung und Wasserverbrauch in

Wegfall kommen, daſs die Auslagen für Schmiermaterial sehr gering sind, und daſs der

Motor fast gar keiner Abnützung unterworfen ist. Die Elektromotoren sind

selbstregulirend, so daſs daher der Stromverbrauch und damit die Bezahlung sich

unmittelbar nach dem Kraftverbrauche richtet; dieser soll aber nach den in Amerika

gemachten Erfahrungen bei den leicht abstellbaren Elektromotoren kaum 30 Proc. der

nur manchmal erforderlichen Maximalleistung betragen (?).

Des weiteren gibt die genannte Gesellschaft folgende Tabelle über den Kraftbedarf

einzelner Arbeitsmaschinen und die hierfür erwachsenden Kosten:

Leistungdes Motors

MonatlicheGrundtaxe

Kosten beijährlich3000

Be-triebs-stunden

Verwendung der

Elektromotorenfür

in Pferd

Mark

Pf. i. d. St.

1/1

1

3,8

Nähmaschinen, medizinische Apparate u.s.w.

¼

3

11,3

Kaffee- und Reismühlen, Drehbänke, Wohn- raumventilatoren,

Schleifsteine, Blasebälge u.s.w.

½

5,20

20,7

Holzbearbeitungsmaschinen, Restaurant- und Saalventilatoren,

Wringmaschinen, Pumpen, kleine Eismaschinen, 3 bis 5 kleine

Druck- pressen u.s.w.

1

10

38

Gesteinbohrmaschinen, Hebezeuge, Kreissägen, Bandsägen,

Profilirmaschinen u.s.w.

2

19

72

Krane, Waarenaufzüge, groſse Drucker- und Lithographenpressen.

Kleine Werkstätten, Metall-Plattirpressen u.s.w.

3

28

105

Elevatoren, Pferdebahnwagen, Fabrik-, Güter- bahnwagen

u.s.w.

5 812

45 70105

170264396

Transmissionen, groſse Arbeitsmaschinen, Krane, elektrische

Eisenbahnen und Fabrik- betrieb u.s.w.

Von einer gröſseren Benutzung des elektrischen Stromes für Betriebszwecke ist nichts

bekannt geworden.

Wir gelangen nun zur Besprechung einer Kraftleitung, welche berufen sein wird, dem

Gewerbe die hervorragendsten Dienste zu leisten und sicher die allgemeinste

Anwendung zu finden, nämlich der

Kraftübertragung durch verdünnte und verdichtete Luft.

Die atmosphärische Luft erscheint als ein Kraftträger von hohem Werthe, weil sie

durch ihre Leichtigkeit, ihre geringe Reibung in Röhren der Kraftübertragung die

wenigsten Verluste auflegt. Trotzdem die Luft als Kraftträger bereits seit langer

Zeit bei Tunnelbauten zum Betriebe von Arbeitsmaschinen gebraucht worden war, ist

ihre Bedeutung für die Kraftvertheilung erst durch den Betrieb der Preſsluftanlagen

für das pneumatische Uhrensystem in Paris so augenscheinlich auffällig

hervorgetreten, daſs man mit der Errichtung gröſserer Anlagen für die Zwecke der

Kraftvertheilung erst neuerdings vorgegangen ist. Der Betrieb dieser Anlagen hat

nicht nur bezüglich der günstigen Bethätigung von Kraftmaschinen, sondern namentlich

auch bezüglich anderweiter gewerblicher Verwerthung Aussichten eröffnet, welche den

Luftleitungen eine jetzt noch gar nicht ermeſsbare Bedeutung verleihen.

In Paris ist seit etwa 4 Jahren eine Anlage in Betrieb, welche mit verdünnter Luft

arbeitet (Société de distribution de la force motrice à

domicile de l'air raréfié), sowie seit 3

Jahren eine Anlage für verdichtete Luft (Compagnie

Parisienne de l'air comprimé, procédés Victor Popp). Eine groſsartige

Luftdruckanlage besteht ferner in Birmingham (The Birmingham

compressed air power Company). Die Stadt Leeds weist die Entstehung zweier

Anlagen auf, deren eine mit verdichteter Luft arbeitet, während die andere das

Prinzip der Luftverdünnung ausnutzt. Ebenso ist eine Druckluftanlage in Belfast,

Irland, in Aussicht genommen. Sind die letzteren Anlagen in Betrieb, so wird durch

dieselben die Summe von 60000 geleistet werden können.

Diesen Erfolgen gegenüber ist es sehr bedauerlich, daſs sich Deutschlands

Industriestädte der Frage der Kraftvertheilung so zurückhaltend gegenüberstellen. Es

ist, wie die folgenden Betrachtungen ergeben werden, nicht nur ein verdienstvolles,

sondern auch ein ertragreiches Unternehmen, Kraft zu vertheilen.

Die Kraftübertragung mittels verdünnter Luft in Paris

(vgl. Kleinmotoren mit verdünnter Luft (Saugeluftmotoren) 1888 269 * 545). Das System ist sehr einfach; es beruht darauf, mit den in

einer Centralstation aufgestellten Luftsaugpumpen fortwährend Luft Verdünnung in

einer Rohrleitung zu erhalten. Die Maschinen in den Werkstätten können damit in

jedem Augenblicke in Verbindung gebracht werden und arbeiten dann in Folge des

Ueberdruckes der freien Luft. Es geht daraus hervor, daſs die Bewegkraft beschränkt

ist, weshalb denn auch dieses System nur solchen Werkstätten dient, welche keine

groſse Kraft benöthigen und nicht zu weit von der Centralstation entfernt

liegen.

Die Centralstation der Société de distribution de la force

motrice à

domicile befindet sich in der Rue Beaubourg, somit in dem Herzen von

Paris. Liegende Dampfmaschinen von 90 stehen in unmittelbarer Verbindung

mit den Luftpumpen, welche fortwährend Luft aus zwei eisernen Behältern von 1m,25 Durchmesser und 3m,50 Höhe saugen. Von diesen Behältern aus verzweigt sich das Röhrennetz.

Die Luftverdünnung, welche man zu erhalten trachtet, schwankt zwischen 65 Proc. und

72 Proc. und beträgt im Mittel 67 Proc.

Je nachdem mehr oder weniger Maschinen in den Werkstätten in Gebrauch sind, verändert

sich diese Luftverdünnung und muſs die Centralmaschine schneller oder langsamer

arbeiten. Dieses geschieht innerhalb der genannten Grenzen von 65 bis 72 Proc.

selbstwirkend, indem der Regulator der Dampfmaschine von dem Luftdrucke in dem

Röhrennetze abhängig gemacht ist. Nimmt dieser Druck zu, d.h. bei groſsem

Kraftverbrauche, so nimmt auch die Geschwindigkeit der Maschine zu, und umgekehrt ab

bei gröſserer Luftverdünnung. Die Geschwindigkeit der Maschine beträgt dabei 30 bis

50 Umdrehungen in der Minute, bei einer Luftverdünnung von 65 bis 72 Proc.

Auſserhalb dieser Grenzen ist eine Regelung durch den Maschinisten erforderlich,

welcher die Geschwindigkeit bis auf 20 Umdrehungen verringern und bis auf 60

vermehren kann. Ein elektrisches Läutewerk setzt ihn davon in Kenntniſs, daſs die

Grenzzustände eingetreten sind.

Die Rohrleitung besteht aus guſseisernen Röhren von 3rn Länge mit Muffen in einander schlieſsend und mit Blei gedichtet. Ihre

lichte Weite hängt von der Entfernung der Centralstation ab; für die ersten 50m beträgt sie 0m,25, für weitere 100m 0m,20, daran schlieſsen sich Rohre von 0m,15 und endlich die engsten von 0m,10 Durchmesser. Die Wandstärke verändert sich

zwischen 10 und 6mm. Die Rohre liegen in den

Straſsenkanälen oder (in der Rue Brantôme z.B.) in dafür gegrabenen Vertiefungen.

Die Verbindung in den Häusern mit den Werkstättenmaschinen erfolgt durch Bleirohre,

wie bei Gas- oder Wasserleitungen; die Weite ist von der Anzahl und Gröſse der

Maschinen abhängig.

Letztere liefert und stellt die Gesellschaft gegen Bezahlung einer Miethe auf. Die

Stärke der Maschinen wechselt zwischen 3mk (für

Nähmaschinen u.s.w.) und 100mk (1⅓ ); es

sind drei verschiedene Arten Motoren in Gebrauch, nämlich: oscillirende für eine

Arbeitskraft von 3 bis 10mk, rotirende für 12 bis

40mk, und Mantelmotoren für 37,5 bis 100mk (½ bis 1⅓ ). Solche für 50 bis 100mk werden in der letzten Zeit hauptsächlich

gewählt. Ein Motor von 50mk reicht hin, um drei

parallel laufende Wellen in Bewegung zu setzen, deren jede z.B. 3 bis 4 Werkzeuge

für einen Drechsler treiben kann. Die ursprüngliche Uebertragung durch Kammräder ist

jetzt durch Schieber ersetzt, in Folge dessen die Maschinen sehr leise und

regelmäſsig arbeiten.

Die Bezahlung der Bewegkraft geschieht nach der Anzahl der Umdrehungen; jede Maschine

ist zu dem Zwecke mit einem Zählwerke versehen, welches bis 10 Millionen Umdrehungen

aufzeichnen kann. Der Preis für 1000 Umdrehungen beträgt für 1 Maschine von 5sec/mk, d.h. für 1

Maschine, welche die Arbeit eines Mannes verrichtet, 1 Centime, für eine stärkere

Maschine von 24mk 3½ Centimes, für eine von 80mk oder etwa 1 7 Centimes. Stündlich

kosten solche Maschinen, einschlieſslich Miethe und Vergütung für das Legen der

Leitungen in den Häusern u.s.w., bezieh. 15, 36 und 53 Centimes.

In der Centralstation zeichnet eine Vorrichtung die Anzahl der Umdrehungen der

Maschinen daselbst auf; diese kann somit mit der Einnahme verglichen werden, welche

proportional der Anzahl Umdrehungen der getriebenen Maschinen für den Abnehmer ist.

Zugleich kann daraus entnommen werden, wie viel Hübe die Luftsaugemaschine zu

verschiedenen Stunden des Tages gemacht haben, und in welchen Augenblicken am

meisten und am wenigsten in den Werkstätten gearbeitet wird. Die Centralmaschine

arbeitet von Morgens 7 bis Abends 7 Uhr.

Die Anlage ist von den Ingenieuren L. Boudenot und Petit ausgeführt und kam im Juni 1885 in Betrieb.

Anfangs erstreckte sich die Rohrleitung nur über das Häuserviereck zwischen den

Straſsen St. Martin, Temple, Rambuteau und Réaumur und breitete sich später

bedeutend aus: es war damit der Beweis geliefert, daſs dieses System für die kleine

Industrie und für kleine Entfernungen sehr zweckmäſsig ist. Ende Oktober 1885 waren

39 Abnehmer angeschlossen; Ende Februar 1886 betrug deren Zahl bereits 72 und die

Länge der Rohrleitung 1485m. Die sehr zahlreichen

Anfragen nöthigten aber zur weiteren Ausbreitung. Die erste Dampfmaschine genügte

nicht mehr und im Frühjahre 1887 wurden noch 2 Luftsaugmaschinen in Thätigkeit

gesetzt, wodurch die Centralstation 200 Abnehmer anschlieſsen kann. Die Länge der

Rohrleitungen beträgt zur Zeit 2500m.

Die Gesellschaft erlangte von der Stadt Paris die Erlaubniſs, in allen Straſsen der

Stadt Rohre verlegen zu können, und richtete 19 Stadtviertel ein, innerhalb welcher

nach und nach solche Centralstationen errichtet werden sollen; wenn man bedenkt,

daſs mit der Kleinindustrie in Paris sich etwa 930000 Einwohner beschäftigen, so

besteht vorläufig keine Furcht, daſs ein Bedürfniſs an Bewegkraft in den Häusern

mangeln könnte. Die angeschlossenen Werkstätten gehören Hutmachern, Schneidern,

Corsettmachern, Holz- und Metalldrehern, Kamm- und Bürstenfabrikanten,

Cartonarbeitern u.s.w.

Die Ausgaben sind gering, z.B. im Frühjahre 1886 monatlich 350 Francs, während die

Einnahmen im März 1886 bereits auf 700 Francs gestiegen waren.

Die Société d'encouragement pour l'industrie nationale

verlieh den Preis von

2000 Francs für Kleinmotoren den Motoren mit verdünnter Luft, und den beiden

Direktoren Boudenot und Petit Erinnerungsmedaillen.

Die Kraftvertheilungsanlage mit verdichteter Luft (System

Popp) in Paris (Nach einem Vortrage von Prof. Radinger in Wien, * Wochenschrift des

österreichischen Ingenieur- und Architecten-Vereins, 1889 S. 50) und einem

Vortrage von Prof. Riedler in Berlin (Verein zur Beförderung des Gewerbfleiſses in Preuſsen,

1889 S. 40 und Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1889 S. 185).

Die Anlage ist seit Anfang 1888 in Betrieb. Sie ist als fertiges und gelungenes Werk

zu bezeichnen. Die groſse Centralanlage (Usine de St.

Fargeau) ist in der Nähe von Paris errichtet und mit 11 Dampfkesseln und 8

Dampfmaschinen ausgerüstet, welche die 12 Luftverdichtungspumpen durch Riemen

treiben.

Durch diese wird in acht groſse Windkessel Luft von 6at Spannung gepreſst, welche von dort durch ein Rohrnetz der Stadt

zuströmt. Das Hauptrohr aus Guſseisen, 30cm weit,

führt 8km lang bis zur Kirche St. Madeleine, wobei

es unter sämmtlichen groſsen Boulevards entlang zieht. Zahlreiche Abzweigungen

während des Weges und Nebenverbindungen derselben in den Seitenstraſsen bringen das

Rohrnetz zu einer Gesammtlänge von 36km, wobei die

letzten Ausläufer nur mehr 40mm Weite besitzen.

Der gröſste Theil dieser Rohre liegt in den weiten und befahrbaren Straſsenkanälen

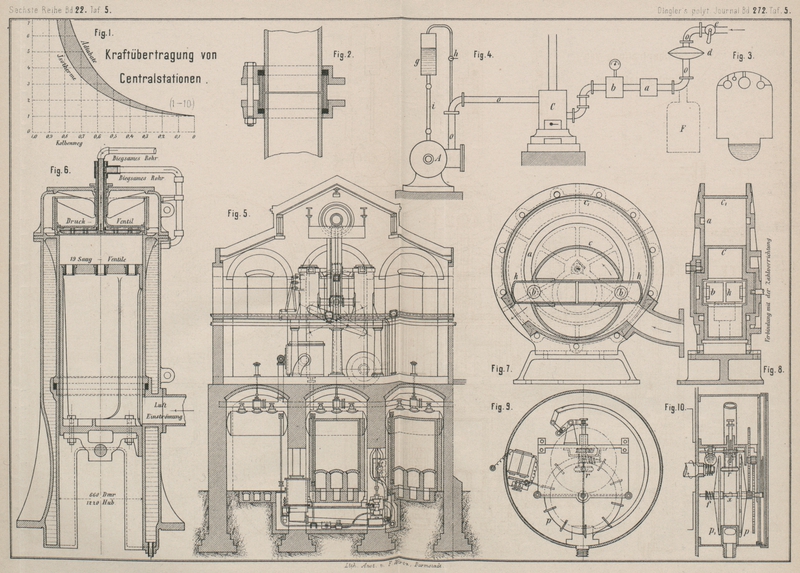

(égouts) und zwar an deren Decke aufgehangen (Fig. 3 Taf. 5), so daſs

sie wie deren zweckmäſsig vertheilte Absperrschieber leicht zugänglich und

überwachbar sind. Die Entnahme der verdichteten Luft aus diesen Rohren an den

einzelnen Verwendungsstellen geschieht, wie bei der Leuchtgasleitung, durch

Einführung eines Zweigrohres unter Einschaltung eines Meſsapparates, und dieses

führt, das Dampfrohr vom Dampfkessel her ersetzend, zum Motor.

Der Motor ist in der Regel eine normale Dampfmaschine, deren Kolben von der

gespannten Luft ebenso unter Ausnützung der Expansion betrieben wird, wie es sonst

vom Dampfe geschieht oder geschah; nur bei ganz kleinen, weniger als

2pferdekräftigen Motoren, sind Rotationsmaschinen verwendet. In allen Fällen ist vor

dem Motor ein Druckminderungsventil und ein kleiner Winderwärmungsofen

eingeschaltet.

Durch das Druckminderungsventil wird die Pressung von 6at in der Hauptrohrleitung auf 4 bis 4½at für den Motorenbetrieb ermäſsigt. Der Windofen, bei kleinen Anlagen

durch eine Gasflamme, bei groſsen durch ein schwaches Kohlenfeuer geheizt, erwärmt

die zukommende Luft auf etwa 150°, wodurch nicht nur eine Verminderung des

Windverbrauches erzielt, sondern auch das Einfrieren des Ausströmrohres vermieden

wird. Denn die in der Maschine expandirende Luft kühlt sich bei der Ausdehnung von 4

auf 1at um etwa 70° C. ab und da sie feucht

erzeugt wird und zur Verwendung gelangt, müſste sie entweder früher künstlich

getrocknet, oder um die Höhe des künftigen Temperatursturzes vorgewärmt sein, wenn

Eisbildung im Ausströmrohre verhindert werden soll. In gewissen Fällen jedoch

(Markthallen, ventilationsbedürftigen Räumen u.s.w.) erscheint eine reine und kalte

ausströmende Luft als erwünschte Nebenerscheinung des Motorenbetriebes, welche

soeben in der Bourse de Commerce (Waarenbörse) zur

Ausnützung gelangt.

Die Verwendung verdichteter Luft findet nun in den mannigfaltigsten Werkstätten und

in kleinen Centralstellen für Erzeugung elektrischen Lichtes statt. So sind

Zeitungsdruckereien (Le Figaro mit 50 und Petit Journal mit 100 ), Drechsler, Tischler,

Bäcker u.a. Industrielle für den Betrieb von Arbeitsmaschinen – und Versammlungsorte

und Luxusräume, Restaurants, Club- und Kaffeehäuser, das Eden- und das

Variete-Theater und „Montagne russes“ mit (je 50pferdigen) Maschinen

versehen, welche Dynamos betreiben. Bei kleineren Anlagen geschieht die Bezahlung

nach dem Cubikmeter gebrauchter Luft auf Grund der Angabe des Luftmessers; groſse

Betriebe jedoch werden im Accorde (forfait) erhalten.

Die gegenwärtige Luftlieferung für Paris beträgt 200000cbm, zur Zeit des stärksten Bedarfs selbst 250000cbm in 24 Stunden, wobei der Hauptverbrauch in die

Abendzeit fällt.

Die Hauptanlage in St. Fargeau. Auf der Anhöhe von

Belleville, hinter dem Friedhofe Père Lachaise, befindet sich die Straſse St.

Fargeau, an welcher ein Grundstück von 85m Länge

und 170m Tiefe für die Hauptanlage verwendet

ist.

Ein Kesselhaus von 40m Länge und 11m Breite enthält 11 Dampfkessel, von welchen stets

10 in Betrieb und einer in Reserve liegen. Die Kessel, für 8at Ueberdruck bestimmt, haben je:

FeuerflächeRostfläche

122qm 2qm,6

Rost =\frac{1}{47} der Heizfläche.

Kessel lang

4m,420

Blech 16mm (dreifache

„ Durchmesser

2m,280

Laschennietung).

2 Feuerrohre von je

760mm

5 Trommeln muffenförmig gestoſsen.

Ueber den Feuerrohren:

74 Stück Siederöhren 76 zu 70 weit.

Rohrquerschnitt

\frac{1}{9,1} der Rostfläche.

Der Feuerzug führt von der Innenfeuerung durch eine gemauerte Hinterkammer durch die

Siederohre nach vorn, kehrt hier durch einen vorgelegten Blechkasten an den

Kesselmantel zurück und gelangt von da durch zwei Feuerkanäle in den Schlot von 3m lichter Weite. Die Kessel sollten vertragsmäſsig

je 1820k Dampf stündlich (15k für 1qm) mit 70k Kohle für 1qm

Rostfläche erzeugen, wobei auf 1k Kohle 10k Dampf kämen, was sich als nicht einhaltbar

erwies.

Sechs liegende Compoundmaschinen mit Condensation bilden den Hauptantrieb für die

Luftverdichtungspumpen, welche von den rückwärts verlängerten Kolbenstangen

betrieben werden. Die Hauptabmessungen dieser Maschinen sind:

Durchmesser des Hochdruckcylinders

557mm

„ „ Niederdruckcylinders

888mm Volumverhältniſs 1 : 2,6

„ der Kolbenstangen vorn 95,

hinten 88mm

Füllung im Hochdruckcylinder normal

\frac{1}{4}

Kolbenhub je

1m,219

Kolbengeschwindigkeit

bei

38

Umgängen

1m,54

in 1 Secunde normal

„

„

45

„

1m,83

„ 1 „ max.

Achsenentfernung der beiden Cylinder

3m,500

Schwungraddurchmesser

4m,300

Luftverdichtungscylinder-Durchmesser je

0m,600

Kolbenstangendurchmesser alle gleich

88mm

Ausströmröhre je

120mm

Volumen für 1 Kolbenhub

1cbm,35

von den 4 Kolbenseiten,Kolbenstangen abgezogen.

Diese Maschinen, welche bei 38 Umläufen laut Indicatoraufnahmen je 341

indiciren, sind gleich den Kesseln von Davey-Paxman und

Co. in Colchester gebaut. Beide Cylinder werden durch Schieber gesteuert.

Der kleine Cjlinder arbeitet mit zwei Schiebern und drei Excentern. Die zwei

Auſsenexcenter greifen an eine Coulisse, welche durch den Porter-Regulator, der Geschwindigkeit entsprechend, gehoben oder gesenkt

wird. Der groſse Cylinder hat nur einen Schieber mit einem Excenter, an dessen

Stange seitlich eine Speisepumpe hängt. Vom Kurbelzapfen reicht eine Nebenstange

senkrecht ins Fundament und treibt den Winkelhebel der liegenden Luftpumpe. Die

Einspritzcondensation ergibt ein Vacuum von 0,6 bis 0at,8, wobei die Temperatur des Einspritzwassers von 25 auf 45° C. steigt.

Auſser diesen 6 Maschinen sind noch zwei Farcot-Maschinen und eine zweicylindrige Balanciermaschine von Casse für den Betrieb mehrerer kleinen Luftverdichter,

und ferner eine 50 zweicylindrige Betriebsmaschine, letztere für

elektrische Beleuchtungszwecke, vorhanden.

Da, im Baugrunde kein Wasser erhältlich ist, wird das Condensationswasser durch eine

groſsartige Kühlvorrichtung wieder gekühlt. Dieser Kühlapparat, auf dem Systeme des

Gradirwerkes durch Oberflächenverdunstung beruhend, ist ein auſserhalb des

Maschinenhauses im Freien errichtetes und dem Luftzuge möglichst ausgesetztes Gerüst

aus Winkel- und Flacheisen, 37½m lang, 8m breit, 5m

hoch, welches 6 Plattformen, aus Flacheisenstäben (die oberste Plattform aus

Siebblech) bestehend, enthält. Das Warmwasser, von den Luftpumpen kommend, wird

durch eine eigene Warmwasserpumpe auf die Höhe des Siebbleches gedrückt, dort durch

die stellbaren Einschnitte einer Rinne gleichmäſsig ausgegossen, und während es von

Plattform zu Plattform niedertropfend und aufspritzend theilweise verdunstet, kühlt

sich seine Temperatur bei 7° Luft wärme von 44° auf 25° C. ab. Dieser Apparat steht

in einem gemauerten seichten Becken, aus welchem das gekühlte Wasser, durch einige

Senkrechtwände vom schwimmenden Fette getrennt, neuerdings zur Einspritzung

gelangt.

Die Messung der Temperaturabnahme erfolgte bei einer Lufttemperatur von 6° C. und

Feuchtigkeitsgehalt von 60 Proc. Da der Hauptbetrieb der Anlage in den Abendstunden

und zur Winterszeit erfolgt, regulirt sich auch die Wirksamkeit des Gradirwerkes

gleichsam von selbst.

Die rückwärts verlängerten Kolbenstangen der Dampfcylinder treiben direkt die Kolben

der liegenden Luftverdichtungscylinder. Deren Einströmventile bestehen je aus einer

Bronzeplatte rund um die Stopfbüchse und werden durch Reibung an der Kolbenstange in

ihrem Anhube bei jedem Hubwechsel unterstützt. Die Druckventile oben an den

Cylinderenden, ähnlich wie die Ventile einer Collmann-Maschine sitzend, sind einfache federbelastete Platten von 140mm Sitz weite (1/18 der Kolbenfläche) und führen die Luft

zum oben angegossenen mittleren Abströmrohre von 120mm lichtem Durchmesser. Letztere Durchmesser geben 1/25 Kolbenfläche,

erscheinen zu eng, und bewirken sammt dem Ventil- Ueber- und dem

Beschleunigungsdrucke eine groſse, fast 1at

betragende Differenz in den Cylindern gegenüber den Windkesseln laut

Diagrammaufnahmen. Sie sollen aus diesem Grunde laut Angaben geändert werden.

Der Druckanstieg während der Verdichtung erfolgt nach dem Diagramm (Fig. 1 Taf. 5) nahezu nach

der adiabatischen Linie. Der indicirte Werth der Arbeit beträgt bei 38 Umgängen 296

, so daſs sich ein Verlust einschlieſslich Schwungradreibung und

Luftpumpenantrieb zwischen der Arbeit der Dampfkolben zu jenem der Luftverdichter

von 341 – 296 = 45 ergibt. Der Nutzeffect ist daher

\frac{296}{341}=86\ \mbox{Proc.}, während 14 Proc. durch

Reibung u.s.w. verloren gehen.

Weil sich bei der Verdichtung von Luft eine bedeutende Erwärmung einstellt, welche

den Gang der Maschine für die Dauer unmöglich machen würde, muſs bei allen Pumpen

für Kühlung ausgiebige Sorge getragen werden. In vorliegendem Falle geschieht dies

durch Einführung einer kleinen Wassermenge während der Saugzeit unten in die

Cylinder, welche bewirkt, daſs die gepreſste Luft, während sie mit 26° angesaugt

wurde, doch nur mit 52° C. in die Windkessel gelangt. Dabei findet aber eine

Verminderung der geförderten Luftmenge durch Abkühlung statt und der Volumerhalt

sinkt derartig, als ob die Verdichtung nach der Isotherme stattgefunden hätte.

Zeichnet man letztere in das Diagramm, so ergibt sich das Verhältniſs der

schlieſslich erhaltenen zur aufgewandten (indicirten) Arbeit von 77 Proc., so daſs

durch die Abkühlung 23

Proc. der letzteren (in unnütze Wärme umgesetzt) verloren gehen. Würde das warm

gewordene Einspritzwasser zur Kesselspeisung mitverwendet, so könnte dieser Verlust

wenigstens theilweise zurückgewonnen werden.

Die Verluste durch verspäteten Abschluſs der Ventile, welche stets dem Druckwechsel

etwas nacheilen, und durch die schädlichen Räume betragen laut früheren Messungen

des Ingenieurs Herrn François 5 Proc. Von einem Volumen

von 1cbm,35, welches von den Kolben für 1 Hub

durchlaufen wird, werden nach vorgenommener Reduction nach Spannung und Temperatur

nämlich, nur 1cbm,29 in die Druckleitung

thatsächlich, d. i. 95 Proc. nützlich erbracht.Letztere Messung geschah durch Beobachtung des Druckanstieges von 1,033 auf

7at,033 absolut, in einem

geschlossenen Volumen von 385cbm,8 während

1572 Touren eines der Compressoren.Nach der Spannung reducirt, gibt dieses für 1 Umdrehung:\frac{385,8}{1572}\,\frac{7,033-1,033}{1,033}=1^{cbm},425.Nach der Temperatur (52° im Reservoir, 26° im Maschinenhaus = 26° Differenz)

gibt dieses 1,425 (1 – 26.0,003665) = 1cbm,29 Luft von atmosphärischer Spannung thatsächlicher Lieferung für

1 Doppelhub des Zweicylinder-Compressors.Hierbei wurde angenommen, daſs der Volumen-Nutzeffect bei allen Gegendrücken

constant sei.

Der Nutzeffect der Verdichter beträgt daher unter der ungünstigeren Annahme, daſs die

nachgewiesenen 5 Proc. Volumverlust aus solchen Ursachen entstehen, welche sich

nicht im Diagramme bemerkbar machen: 0,86.0,77.0,95 = 0,63 = 63 Proc. der vom Dampfe

geleisteten indicirten Arbeit.

1cbm Luft auf 6at

Spannung gebracht kostet daher im Werk an Arbeit:

Lufterhalt

in

1 Umdrehung einer Compoundmaschine

1cbm,29

„

„

1 Minute (38 Umläufe)

49cbm

„

„

1 Stunde 49,60 =

2940cbm

1cbm Luft benöthigt daher

\frac{341}{2940}=0,11666 indicirt am Dampfkolben

eine Stunde lang arbeitend, – oder 1 verwandelt stündlich

\frac{2940}{341}=8^{cbm},62 Luft von atmosphärischer – in

solche von 6at Spannung.

Wenn durch Reconstruction der Druckleitung u.s.w. der heute bestehende Ueberdruck von

7at im Verdichtungscylinder gegen 6at im Windkessel, wodurch 5,6 bis 6 Proc.

Arbeitsmehraufwand bedingt sind – entfällt, so wird die eine Stunde lang arbeitende

indicirte Pferdekraft 9cbm,1 erzeugen, oder 1cbm zu pressender Luft nur 0,1096 eine

Stunde lang arbeitend benöthigen.

Hinter den Verdichtungsmaschinen liegen an der Gebäudewand zum Theile je zwei über

einander, acht Windkessel je

lang

12m,700

Durchmesser

1m,800 (Blech 15mm)

Inhalt etwa

32cbm,500.

Sie liegen der Ausdehnung wegen auf je vier Paaren von Rollen und sind durch

Absperrschieber und -Rohre derart verbunden, daſs jeder für sich ausgeschaltet

werden kann. Ihr Zweck besteht einerseits in der Herstellung völlig gleichmäſsigen

Druckes und anderentheils in der Kühlung der Luft und Trennung derselben von

mitgerissenem Wasser. Die Entwässerung erfolgt in den den Luftverdichtern zunächst

liegenden Windkesseln nur durch die groſse Geschwindigkeitsänderung, in den letzten

Windkesseln aber, welche an die Stadtleitung anschlieſsen, auſserdem noch dadurch,

daſs Scheidewände ähnlich wie bei Dampftrocknern eingebaut sind. Jeder Windkessel

ist ausschaltbar.

Die sämmtlichen Verdichter und die Windkessel liegen in einer groſsen Halle von 20m Spannweite und etwa 90m Länge, wobei sich an die eine Längswand auſsen

das Dampfkesselhaus und an der Stirnseite das Gradirwerk anschlieſst.

Verwaltungsgebäude, sowie Magazine und eine Reparaturwerkstätte und des Direktors

Wohnhaus mit Garten u.s.w. vervollständigen die Anlage.

Die vorhandene Anlage genügt den Ansprüchen nicht vollständig, so daſs Popp zu dem Auswege gegriffen hat, die Betriebszeit der

Maschinen auszudehnen und die verdichtete Luft in einem riesigen Behälter

aufzuspeichern. Dieser Luftbehälter soll 12000cbm

Inhalt haben, so daſs die Leistungsfähigkeit der Anlage von 250000cbm auf 350000cbm täglich wachsen würde (die Volumenangaben beziehen sich auf

atmosphärische Spannung und Temperatur). Die Anlage eines so riesigen Behälters ist

in Gestalt von Windkesseln nicht gut denkbar, weil dieselben sowohl übermäſsig

groſse Kosten verursachen, als auch stark raumbeengend sich erweisen würden. Der

Behälter wird deshalb unterirdisch in Gestalt eines Stollens angelegt. Es wird ein

eisernes Schachtrohr 80m tief niedergebracht und

von diesem Rohre aus ein Stollen von 12000cbm

Inhalt getrieben; dieser soll luftdicht ausgemauert und mit Blei verkleidet werden,

während das Schachtrohr über Tage mit einem Wasserbehälter in beständiger Verbindung

stehen, also Schachtrohr und Stollen mit Wasser gefüllt sein. Die von den

Verdichtern kommende Luft muſs demnach, da das Zuleitungsrohr auf der Schachtsohle

mündet, das Wasser aus dem Behälter verdrängen; die Luft wird dadurch ständig unter

8 Atmosphären Druck stehen.

Das Gelingen dieser zweifellos eigenartigen Behälteranlage ist nicht zu bezweifeln.

Dieselbe wird wie ein Accumulator arbeiten und den Vortheil eines höheren sowie

gleichmäſsigen Arbeitsdruckes bieten. Da für die Zukunft beabsichtigt ist, die neu

anzulegenden Druckleitungen zu einer Ringleitung zu schlieſsen, so wird dieser

Luftbehälter von jeder beliebigen Station gespeist und mit jeder beliebigen

Abgabeleitung zur

Förderung des Luftüberschusses in Verbindung gesetzt werden können.

Die Leitungsrohre sind durchwegs aus Guſseisen und zeichnen sich durch eine äuſserst

gelungene Detailconstruction ihrer Verbindungen aus, welche jedem Rohrstücke die

freie Ausdehnung unter verschiedener Wärme gestattet, und dadurch, daſs sie gänzlich

unbearbeitet und im Rohgusse zur Verbindung gelangen, eine denkbar billigste

Detailconstruction vorstellen. Diese Verbindung ist in Fig. 2 Taf. 5 skizzirt und

man ersieht daraus, daſs die rohen und glatten Rohrenden mit wenigen Millimetern

Zwischenraum an einander gestoſsen und durch ein rohes Ueberwurfrohrstück überdeckt

sind. Zwei Ueberwurfringe durch vier Schrauben von 17mm an angegossenen Ohren gespannt, klemmen je einen schmalen Kautschukring

an die Stirnseite des Ueberwurfrohres.

Hierdurch ist nicht nur die freie Ausdehnung der Rohre, sondern auch die Leichtigkeit

der Auswechselung und Einschaltung von Anschluſsrohren gewahrt. Absperrschieber an

Abzweigestellen und auch sonst mehrfach in der Leitung vertheilt und einfache

automatische Wasserabscheider an den tiefsten Stellen erhöhen die Sicherheit des

Betriebes.

Die Mehrzahl der Rohre liegt in den groſsen fahrbaren Kanälen (s. Fig. 3, an deren Decke sie

aufgehängt werden) und (wo solche nicht zur Verfügung stehen) frei im Grunde.

Letzteres kommt im Preise sogar etwas billiger als ersteres. Die Rohre müssen nur an

den Abbiegungsstellen gegen das Auseinanderzerren durch inneren Druck sorgfältig

abgestützt werden. Die übrigen Verbindungen sind fast völlig entlastet.

Zur Zeit des stärksten Betriebes strömen 18000cbm

Luft in 1 Stunde durch die 300mm weiten

Hauptrohre, was eine Geschwindigkeit von 10m,1 in

1 Secunde ergibt.

Der Druckverlust, welcher durch Registrirmanometer im Werk und an verschiedenen der

gröſseren Abgabsstellen dauernd controlirt wird, ergibt sich zu Zeiten geringen

Betriebes fast mit Null, während er zu den Zeiten stärksten Betriebes noch nicht

eine Atmosphäre erreicht.

Die Druckverhältnisse in der Rohrleitung werden fortwährend durch selbsthätige

Manometer in den Centralstationen und an den wichtigsten Abzweigestellen

aufgezeichnet.

In Entfernungen von 100m sind in die Rohrleitung

selbsthätige Entwässerungsvorrichtungen eingeschaltet, welche das, trotz der in den

Windkesseln vorgesehenen Wasserabschneider, mitgerissene Wasser auffangen sollen, um

ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern und zu vermeiden, daſs in Folge stärkerer

Ansammlung von Wasser in den Knickungen des Gefälles Querschnittsverengungen der

Rohrleitung stattfinden. Diese Entwässerungen bestehen aus Guſskästen, in denen eine Wand den geraden

Durchfluſs der Luft hindert; unter dieser Wand liegt ein Wassersack, der durch ein

Sieb abgeschlossen ist, um Verunreinigungen von dem unterhalb angeschlossenen

selbsthätigen Abfluſsventile abzuhalten.

(Schluſs folgt.)

Tafeln