| Titel: | Die Doppelsteppstich-Nähmaschine in ihrer Verwendung als Strickmaschine. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 151 |

| Download: | XML |

Die Doppelsteppstich-Nähmaschine in ihrer

Verwendung als Strickmaschine.

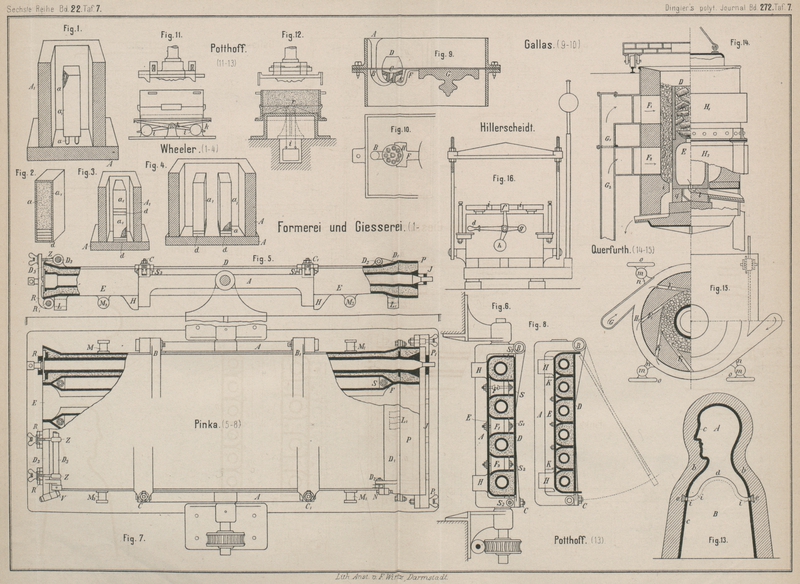

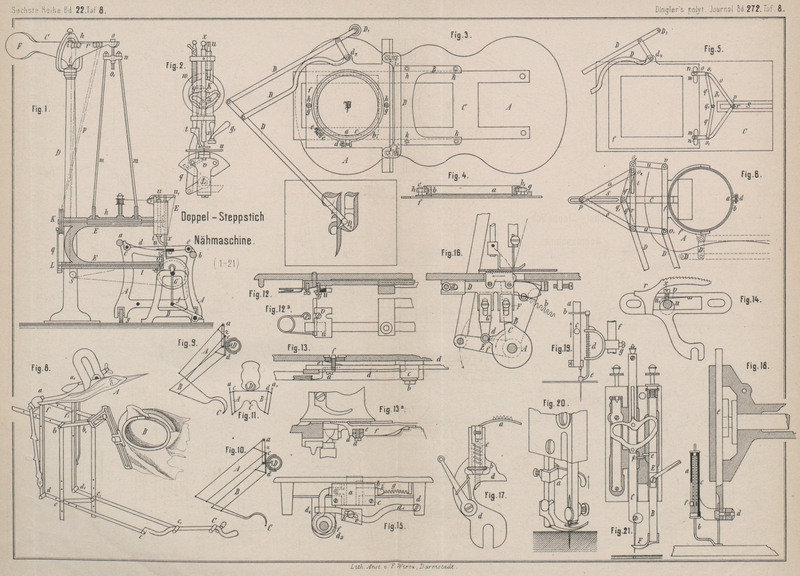

Mit Abbildungen auf Tafel

7 und 8.

Doppelsteppstich-Nähmaschine in ihrer Verwendung als

Stickmaschine.

Die Stickmaschinen lassen sich im Allgemeinen in zwei groſse Klassen unterbringen und

zwar gehören zu der ersten diejenigen Maschinen, welche Fäden von abgepaſster Länge

verarbeiten, zu der zweiten dagegen diejenigen, bei welchen sogen. endlose Fäden zur

Verwendung kommen.Vgl. auch Fischer, Die Stickmaschine,

Civilingenieur.

Bei den mit kurzen, abgepaſsten Fäden arbeitenden Stickmaschinen, deren Typus die Heilmann'sche Stickmaschine ist, wird die Ausführung

der Stickarbeit unmittelbar der bei der Handarbeit üblichen Arbeitsmethode entlehnt.

Die Maschinen sind also eigentliche Plattstich-Stickmaschinen. Die Erhöhung ihrer

Leistungsfähigkeit ist durch die Vermehrung der gleichzeitig arbeitenden Nadeln,

also die gleichzeitig erzeugten Muster bedingt.

Bei denjenigen Stickmaschinen, welche die Fäden während der Arbeit direkt einer

Anzahl Spulen entnehmen oder sogen. endlose oder continuirliche Fäden verarbeiten,

ist die Stichbildung eine andere, sie ist derjenigen, welche bei Nähmaschinen

gebräuchlich ist, analog und diesen Maschinen entlehnt, und zwar kommen hierbei die

beiden Hauptsticharten in Betracht, nämlich der Kettenstich und der

Doppelsteppstich. Es läſst sich somit die zweite Klasse der Stickmaschinen, also

diejenigen, welche mit endlosen Fäden arbeiten, wieder eintheilen in

Kettenstich-Stickmaschinen und Doppelsteppstich-Stickmaschinen. Durch ein dichtes

Aneinanderlegen der einzelnen Stiche wird auf der Schauseite der Stickerei der

Charakter der Plattstichstickerei gewahrt. Wie die Stichbildung, so sind auch die

zur Erzeugung derselben nothwendigen Werkzeuge der gewöhnlichen Nähmaschine

entlehnt.

Berücksichtigt man weiter, daſs die Leistungsfähigkeit einer jeden Stickmaschine

durch die Anzahl der in der Zeiteinheit erzeugbaren Stiche bedingt wird und eine

möglichst groſse Stichzahl entweder erreichbar ist:

a) durch eine groſse Anzahl gleichzeitig arbeitender Nadeln,

oder

b) durch groſse Arbeitsgeschwindigkeit bei Verwendung einer oder

weniger Nadeln,

so lassen sich die drei groſsen Klassen von Stickmaschinen

wieder eintheilen in Mehrnadel-Stickmaschinen und Einnadel-Stickmaschinen. Auf den

ersteren werden gleichzeitig ebenso viele gleichartige Muster erzeugt, wie Nadeln

vorhanden sind, die Arbeitsgeschwindigkeit darf nur eine mäſsige sein, um die

Beaufsichtigung der Arbeitsleistung zu erleichtern. Die Einnadelmaschinen liefern

stets nur ein Muster, arbeiten mit hoher Geschwindigkeit und gestatten dem Arbeiter,

seine volle Aufmerksamkeit der genauen Erzeugung der Arbeit und jederzeit richtigen

Stichbildung zuzuwenden.

Die Plattstich-Stickmaschinen gehören, da bei denselben immer nur das erstere der

Fall ist, d.h. eine groſse Anzahl gleichartiger Muster gleichzeitig hergestellt

wird, zu den Mehrnadel-Stickmaschinen. Die Kettenstich- und

Doppelsteppstich-Stickmaschinen dagegen sind entweder Mehrnadel- oder

Einnadel-Stickmaschinen und es ergibt sich somit folgende Uebersicht:

Textabbildung Bd. 272, S. 151Plattstich-Stickmasch.;

Kettenstich-Stickmasch.; Doppelsteppstich-Stickmasch.;

Mehrnadel-Stickmasch.; Einnadel-Stickmasch.Berücksichtigt man weiter, daſs die Mehrnadel-Stickmaschinen lediglich zum

Sticken dienen, die Einnadel-Stickmaschinen dagegen entweder nur zum Sticken oder

auch zum Nähen und Sticken, so können wir die Einnadel-Stickmaschinen wieder

unterscheiden in: Einnadel-Kettenstich-Stickmaschinen und Einnadel-Kettenstich-Näh-

und Stickmaschinen und Einnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschinen und

Einnadel-Doppelsteppstich-Stick- und Nähmaschinen oder kurz Kettenstich-Näh- und

Stickmaschinen und Doppelsteppstich-Näh- und Stickmaschinen. Das obenstehende Schema

erhält somit folgende Gestalt:

Textabbildung Bd. 272, S. 151Plattstich-Stickmasch.;

Kettenstich-Stickmasch.; Doppelsteppstich-Stickmasch.;

Mehrnadel-Stickmasch.; Einnadel-Stickmasch.; Einnadel-Stick- u.

Nähmasch.Aus diesem Schema ergeben sich folgende Klassen von Stickmaschinen:

1) Plattstich-Stickmaschine,

2) Mehrnadel-Kettenstich-Stickmaschine,

3) Mehrnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschine,

4) Einnadel-Kettenstich-Stickmaschine,

5) Einnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschine,

6) Kettenstich-Stick- und Nähmaschine,

7) Doppelsteppstich-Stick- und Nähmaschine.

Bei der Plattstich-Stickmaschine, deren Vertreter die Heilmann'sche Stickmaschine ist, erfolgt die Stichbildung mit Hilfe

zweispitziger Nadeln, die das Oehr genau in der Mitte haben und von der einen Seite

in den Stoff eingeführt und nach der anderen Seite desselben durchgezogen werden und

umgekehrt.

Die Mehrnadel-Kettenstich-Stickmaschinen arbeiten entweder mit Oehrnadeln oder

Hakennadeln oder endlich auch mit Zungennadeln. Ist das erstere der Fall, so erfolgt

die Stichbildung unter Vermittelung geeignet gestalteter Greifer, im zweiten und

dritten Falle dagegen mit Hilfe von entsprechend bewegten Fadenführern.

Bei den Mehrnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschinen hat man die Oehrnadeln entweder mit

Greiferschiffchen oder einfachen Schiffchen zusammenarbeiten lassen, zur Bedeutung

ist nur der letzte Fall gelangt und kommen entweder hin und her laufende oder

schwingende Bewegung ausführende Rundschiffchen zur Verwendung.

Bei den Einnadel-Kettenstich-Stickmaschinen wird die Stichbildung entweder durch

Oehrnadel und Greifer oder Hakennadel und Fadenführer bewirkt. Die Hauptvertreter

der letzten Art sind die Maschinen von Bonnaz und

Cornely.

Bei den unter 5) und 7) genannten Maschinen sind die Stichbildungswerkzeuge die

gleichen, und zwar arbeitet eine Oehrnadel mit einem Schiffchen zusammen, welches

gewöhnlich ein schwingende Bewegung ausführendes Langschiffchen ist, doch kommen

auch solche anderer Construction zur Verwendung.

Die unter 6) genannte Kettenstich-Stick- und Nähmaschine hat meines Wissens eine

praktische Verwerthung nicht gefunden.

Die verschiedenartigsten Musterformen der Stickerei bedingen eine möglichst groſse

Beweglichkeit und Freiheit in der Anordnung der Stiche auf dem Stoffe, also eine

möglichst leichte Aenderung der Stichrichtung. Der complicirteste Fall ist die

Erzeugung krummliniger Sticknähte, indem sich hierbei der Transport des Stoffes für

je einen Stich stets aus einer geradlinigen Verschiebung von Stichpunkt zu

Stichpunkt und einer Drehung um den Winkel, welcher von zwei auf einander folgenden

Stichrichtungen eingeschlossen wird, zusammensetzt.

Die Herstellung der Stiche in beliebiger Gröſse und Richtung kann nun, wenn man

berücksichtigt, daſs sowohl der Stoff als auch die Nadel zwei Bewegungen ausführen

können, und zwar eine Verschiebung und Drehung, auf folgende Weisen erfolgen:

1) Verschiebung des Stoffes,

2) Verschiebung der Nadel,

3) Verschiebung und Drehung des Stoffes,

4) Verschiebung und Drehung der Nadel,

5) Verschiebung des Stoffes und Drehung der Nadel,

6) Verschiebung der Nadel und Drehung des Stoffes.

Erhält der Stoff eine Verschiebung und die Nadel, wie unter 1) angegeben, entweder

keine Drehung oder, wie unter 5) aufgeführt, eine solche, so wird der erstere

entweder in einem allseitig frei beweglichen Rahmen aufgespannt oder mit der Hand

frei auf dem Tische der Maschine verschoben, wie bei den Maschinen von Cornely-Bonnaz, so daſs die Nadel jede Stelle des

Stoffes treffen kann. Der Stoffrahmen liegt entweder wagerecht oder senkrecht, und

es arbeitet dementsprechend die Nadel in senkrechter oder wagerechter Richtung.

Die Bewegung des Stoffrahmens kann nun auf folgende Weisen erfolgen:

1) Ein an dem Rahmen befestigter Stift wird auf einem vorliegenden Muster (einer

Patrone) geführt, und der Stoffrahmen hierbei durch geeignet angeordnete Lenker und

Gegenlenker gehalten. Eine Verkleinerung des Musters ist also nicht möglich, d.h.

die Nadeln arbeiten dasselbe in derselben Gröſse, in welcher es vorliegt.

2) Der Führungsstift ist nicht starr mit dem Stoffrahmen verbunden, sondern durch

einen Storchschnabel (Pantographen) und es wird derselbe entweder

a) mit der Hand auf dem vorliegenden Muster bewegt oder

b) in dem Kreuzungspunkte zweier Schlitzschienen geführt, die dem

zu erzeugenden Muster entsprechend durch eine geeignete Muster-vorrichtung

bethätigt werden.

In beiden Fällen findet gewöhnlich eine Verkleinerung des

Musters und zwar in dem durch das Umsetzungsverhältniſs des Storchschnabels

bedingten Maſse statt.

3) Es wirkt auf jede Seite des Stoffrahmens entweder direkt oder indirekt ein System

von Musterkarten oder Hubscheiben ein, welche auswechselbar sind oder deren Wirkung

dadurch verändert werden kann, daſs zwischen sie und den Stoffrahmen durch eine

Jacquardvorrichtung geeignet gestaltete Zwischenstücke eingeführt werden.

Erhält die Nadel, wie unter 2) angegeben, nur eine Verschiebung oder eine

Verschiebung und Drehung wie unter 4), so erfordert dieses ein Aufspannen des

Stoffes in einen festen Rahmen, dagegen eine derartige Lagerung der Nadel, bezieh.

der Nadeln, daſs dieselbe über jede Stelle des Stoffes geführt werden kann; es

entstehen hierdurch die Kettenstich- bezieh. Doppelsteppstich-Stickmaschinen mit

beweglichem Nadelarme. Dieselben dienen lediglich zum Sticken und sind entweder

Einnadel- oder Mehrnadelmaschinen.

Empfängt, wie unter 3) angegeben, der Stoff eine Verschiebung und Drehung, so muſs

derselbe in einem allseitig beweglichen Rahmen aufgespannt werden, welcher mit der

Hand unter Vermittelung eines Storchschnabels dem herzustellenden Muster entsprechend

unter der Nadel bewegt wird. Unterstützt wird der gewöhnlich wagerecht liegende

Stoffrahmen von dem Tische der Maschine und durch geeignet angeordnete Lenker

gehalten. Das Muster wird entweder in verkleinertem oder vergröſsertem Maſsstabe von

der Nadel wiedergegeben.

Die noch verbleibende unter 6) bezeichnete Methode hat eine praktische Verwerthung

nicht gefunden.

Die Drehung des Stoffes oder der Nadel hat den Zweck, die jeweilige Stichbildung

immer in der für den Stich vorgeschriebenen Lage vor sich gehen zu lassen.

So beachtenswerth auch die Erfolge sind, welche die Vervollkommnung der

Mehrnadel-Stickmaschinen mit sich gebracht haben, so gering sind dieselben im

Allgemeinen in Bezug auf die Einnadelmaschinen, wenn man absieht von den

Einnadel-Kettenstich-Stickmaschinen mit festem Nadelarme, welche ihre würdigen

Vertreter in den Maschinen von Bonnaz und Cornely

finden.

Fischer erwähnt in seiner bereits erwähnten Abhandlung

über Stickmaschinen etwas Bestimmtes über die Kettenstich-Stick- und Nähmaschine,

die Einnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschine und die Doppelsteppstich-Stick- und

Nähmaschine nicht. Erst in neuerer Zeit hat man versucht, besonders die

Doppelsteppstich-Nähmaschine zur Anfertigung von Stickereien geeignet zu machen und

es sei deshalb gestattet, auf die hierzu gemachten Vorschläge etwas näher

einzugehen.

Bei der Betrachtung der Einnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschinen, wie wir sie bereits

im Eingange in ihrer Allgemeinheit bezeichnet haben, müssen wir zwei groſse Klassen

unterscheiden, und zwar gehören zu der ersten diejenigen Maschinen, welche nur zum

Sticken dienen und die wir als Einnadel-Doppelsteppstich-Stickmaschinen bezeichnet

haben, zu der zweiten Klasse dagegen müssen die Maschinen gerechnet werden, welche

zum Nähen und Sticken dienen und deshalb, wie im Eingange bezeichnet sein mögen, als

Doppelsteppstich-Näh- und Stickmaschinen. Die erste Klasse von Maschinen dürfte kaum

über das Stadium des Versuches hinausgekommen sein, hat also eine praktische

Verwerthung nicht gefunden.

Der Stoff wurde bei diesen Maschinen in einem festen Rahmen eingespannt und die Nadel

in einem allseitig beweglichen Arme befestigt und erst in neuerer Zeit hat man

meines Wissens das Entgegengesetzte versucht, d.h. den Rahmen bewegt und die Nadel

still stehen lassen. Eine Drehung der Nadel fand nicht statt und findet auch bei der

zweiten Klasse von Maschinen nicht statt, da stark gekrümmte Nähte nicht hergestellt

werden.

Die beiden Hauptvertreter dieser Maschinen sind: diejenige von Michalet und Bourget in Lyon, welche im Oktober 1874

durch das Englische Patent Nr. 3401 und im Februar 1875 durch das Amerikanische Patent Nr. 164 751

geschützt wurde, und ferner die Maschine von J.

Gutmann, auf welche im J. 1880 das Deutsche Patent Nr. 11405 ertheilt

worden ist. Die erstere ist in den Fig. 1 und 2 Taf. 8 dargestellt und

besitzt folgende Einrichtung:

Der zu bearbeitende Stoff ist auf einer der in dem auf Rollen g stehenden Wagen A gelagerten Walzen a oder b aufgewickelt und

behufs Herstellung eines vollkommenen wagerechten Stickfeldes, welches sich

unabhängig von dem Durchmesser der Wickelwalzen a und

b immer in derselben Entfernung von der Nadel

befindet, über die beiden Führungsstangen ce nach der

zweiten Walze b bezieh. a

geführt, welche ihn in dem Maſse aufnimmt, wie ihn die erste abgibt. Sperrwerke

halten die Walzen in ihrer jeweiligen Stellung.

Die das Sticken ausführende Doppelsteppstich-Nähmaschine ist mit Hilfe der beiden

Tragstangen m an den einen Schenkel des in dem auf der

Säule D drehbar angeordneten ringförmigen Kopfstücke

h zwischen Körnerschrauben i drehbar gelagerten Balanciers C befestigt

und kann in ihrer Höhenlage mit Hilfe der Schraube oo1

, welche das die Stangen m

fassende Kopfstück n trägt, verstellt werden. Das

Gewicht der Maschine wird durch das Gegengewicht F

ausgeglichen.

Der Nähmechanismus unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von einer

gewöhnlichen Doppelstepp-Nähmaschine, und zwar erstens hinsichtlich der Vorrichtung

zur Bewegung des Stoffes und zweitens mit Bezug auf den Fadengeber. Eine

Transportvorrichtung, d.h. ein Stoffschieber, ist überhaupt nicht vorhanden, sondern

nur ein Stoffdrücker t, welcher in dem Augenblicke, wo

eine Verschiebung des Nähmechanismus stattfindet, gelüftet ist, also nur während der

Stichbildung auf die als Tisch dienende, den Stoff tragende Unterlagsplatte u wirkt. Die periodische Abhebung des Stoffdrückers

erfolgt durch eine auf der die Nadel bethätigende oberen Triebwelle K sitzende Hubscheibe, auf welcher die Nase der durch

eine Feder beeinfluſsten Drückerstange aufruht. Der Fadengeber u1 gibt die für die

Herstellung eines Stiches erforderliche Menge Oberfaden bei Verschiebung des

Nähmechanismus frei und zieht auſserdem nach der Stichbildung den Oberfaden an. Er

ist zu diesem Zwecke in Form eines doppelarmigen Hebels ausgebildet, dessen einer

das Fadenöhr tragende Arm durch die Wirkung eines auf einer auf der Welle K sitzenden Hubscheibe aufruhenden Bolzens gehoben

wird, während eine auf den anderen Schenkel wirkende Feder die Abwärtsbewegung

desselben veranlaſst.

Der Antrieb des Stichbildungsmechanismus erfolgt von dem zwischen den Stirnwänden des

den Stoff tragenden Wagens A angeordneten, im Bocke B gelagerten Trittbrette J

aus, durch welches die Schnurscheibe G in Umdrehung

versetzt wird, die wiederum mittels des Schnurtriebes p, welcher über die am Ständer D sitzenden Rollen

s und die am Balancier angebrachten Rollen r nach der auf der die Nadel bethätigenden Welle K

sitzenden Schnurscheibe

läuft. Von dieser aus empfängt mit Hilfe der Kurbelstange q die Schiffchentreiberwelle L ihre

schwingende Bewegung.

Die Maschine von Gutmann (1881 240 437) zeigt im Wesentlichen dieselbe Einrichtung wie die vorstehend

beschriebene. Der Nähapparat selbst ist an einem Cardani'schen Gelenke aufgehängt. Es hat diese Aufhängung den Nachtheil,

daſs sich die Nähmaschine, da sie bei ihrer Bewegung einen Kreisbogen beschreibt,

dem Stoffe nähert oder von demselben entfernt und in Folge dessen Fehler in der

Stichbildung entstehen, was bei der Maschine von Michalet

und Bourget ausgeschlossen ist. Der Stoffdrücker sitzt in Form einer Hülse

auf der Nadelstange und wird beim Durchgange der Nadel durch das Zeug durch eine auf

ihn einwirkende Feder auf dasselbe elastisch aufgepreſst, beim Aufwärtsgange der

Nadelstange aber von dieser mitgenommen. Der Stoff ist nicht in einem Wagen fest

ausgespannt, sondern in dem den Nähmechanismus tragenden Gestelle. Die Bewegung der

Stichbildungswerkzeuge erfolgt nicht durch schwingende bezieh. sich drehende Wellen,

sondern durch schwingende Hebel, welche auch den Fadengeber in Schwingung

versetzen.

Wenn auch anerkannt werden muſs, daſs die Bemühungen, die Stickmaschine durch die

Verbindung mit der Nähmaschine zu gröſserer Vielseitigkeit der Erzeugung gefälliger,

schöner Muster zu bringen, nicht ohne Erfolge geblieben sind, so muſs doch

andererseits auch zugegeben werden, daſs es bis jetzt noch nicht gelungen ist, die

überall verbreitete Doppelsteppstich-Nähmaschine zum Sticken geeignet zu machen,

d.h. ohne viele Umstände und ohne sehr groſse Handgeschicklichkeit zur Stickmaschine

umzuwandeln.

Jede Doppelsteppstich-Nähmaschine, welche als Stickmaschine verwendet werden soll,

muſs vier Bedingungen erfüllen und zwar muſs:

1) der Stoff, sobald sich die Nadel auſserhalb desselben befindet, nach jeder

beliebigen Richtung und um jeden Betrag verschoben werden können, und zu diesem

Zwecke

2) der Stoffschieber, falls ein solcher vorhanden, auſser Thätigkeit gesetzt sein,

und

3) die Wirkungsweise des Stoffdrückers derart geändert werden, daſs er nur in dem

Augenblicke auf den Stoff einwirkt, in welchem die Stichbildung erfolgt, sonst aber

denselben freigibt, und

4) die Fadenführung derart regulirt sein, daſs für kurze auf einander folgende Stiche

von beliebiger Länge auch eine genügend freie Fadenlänge vorhanden ist und ein

Reiſsen des Fadens ebenso wie ein Abbrechen der Nadel bei der Verschiebung des

Stoffes ausgeschlossen bleibt.

Diese vier Bedingungen hat man auf verschiedenste Weise zu erfüllen gesucht und es

sollen im Nachstehenden einige wesentliche der hierbei in Anwendung gebrachten

Vorrichtungen einer kurzen Besprechung unterworfen werden und zwar in der oben

angegebenen Reihenfolge.

Der zu bestickende Stoff wird bei den Doppelsteppstieh-Näh- und Stickmaschinen in

einem Rahmen aufgespannt, welcher mit Hilfe eines Storchschnabels einem vorliegenden

Muster entsprechend unter der auf- und abwärts gehenden Nadel bewegt wird. Geeignet

angeordnete Lenker und Gegenlenker sichern hierbei die genaue Parallelverschiebung

des Stoffrahmens. Jede Vorrichtung zur Verschiebung des Stoffes muſs derart

eingerichtet sein, daſs sie durch einen einfachen Handgriff auf der Arbeitsplatte

der Nähmaschine befestigt bezieh. von derselben entfernt werden kann, je nachdem die

Maschine zum Nähen oder Sticken dienen soll.

Die erste Vorrichtung zur Führung des Stickrahmens an Doppelsteppstich-Nähmaschinen

rührt meines Wissens von W. v. Pittler in Leipzig her

und ist durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 39491 vom 30. December 1885 geschützt. Die

Fig. 3 bis

5 Taf. 8

zeigen die Einrichtung derselben.

Der zu bestickende Stoff wird in den Rahmen a mittels

des Ringes b1 mit

Spannschraube d trommelfellartig eingespannt und dann

mittels eines zweiten, der Rille b des Ringes a (Fig. 4 Taf. 8)

entsprechenden Ringes c mit Spannschraube e straff gezogen. Dieser Ring c ist mit zwei Augen h versehen, mittels

welcher derselbe auf Stiften g des Stickrahmens f unverschiebbar, aber dennoch leicht lösbar befestigt

wird. Der Stickrahmen f wird nun durch den bei d2 angreifenden, bei

D1 gelagerten und

bei D2 geführten

Pantographen D bewegt und ist zu diesem Zwecke auf

einer wagerechten oder etwas geneigten Unterlage C

verschiebbar, welche auf der Grundplatte A der

Nähmaschine befestigt wird.

Bedingung für die richtige Function des Stickrahmens f

ist nun daſs derselbe in jeder Lage durch die Unterlage C unterstützt und auſserdem so geführt wird, daſs zwei zu einander

senkrecht stehende Linien des Rahmens stets zwei gleichfalls senkrecht zu einander

stehenden Linien der Unterlage C parallel bleiben.

Diese Bedingung wird in Fig. 3 durch Vermittelung

eines Schlittens B erfüllt, der sich an der Unterlage

C beispielsweise mittels Rollen k parallel mit sich selbst verschieben kann und

gleichzeitig eine zu seiner Bewegungsrichtung senkrechte Führung in Form von Rollen

ii1 besitzt, welche

eine senkrechte Leiste des Stickrahmens f zwischen sich

fassen. Die Zapfen l der Rollen i1 werden zweckmäſsig excentrisch

gelagert, so daſs eine Nachstellung der Rollen i1 behufs Beseitigung des todten Ganges in der

Führung des Rahmens f vorgenommen werden kann.

Bei der in Fig.

5 dargestellten Modification wird der Rahmen durch Hebel o und Gegenlenker q

geführt. Die Rollen n dieser Hebel o gleiten in Schlitzen m

des Rahmens f, während die Rolle r des die Verbindung der Hebel vermittelnden Zapfens

p in einer Führung s

der Unterlage C sich verschieben kann. Die bei o1 an die Hebel o angreifenden Gegenlenker q sind bei q1

an der Unterlage drehbar gelagert.

Eine weitere Ausbildung hat die vorstehend beschriebene und in den Fig. 3 und 5 dargestellte Vorrichtung

zur Parallelführung des Stickrahmens durch die in der Fig. 6 Taf. 8

wiedergegebene (D. R. P. Kl. 52 Nr. 42392 vom 14. Mai 1886) erfahren. Dieselbe

gestattet eine direkte Verbindung des Storchschnabels mit dem Gelenksysteme. Die den

Stoff haltenden Ringe a und b werden in den ringsegmentartigen Rahmen f

eingeklemmt, welcher mit der Schiene f fest verbunden

ist, deren Enden v mit den Gelenkstücken u und durch diese mit der Schiene r derart in Verbindung gebracht sind, daſs die vier

Schienen fur ein Parallelogramm bilden. Der Stab r ist mit einem Schlitze t

ausgestattet, in welchem sich das eine Ende des einen Lenkers o mittels Zapfens o2 und eventuell einer Gleitrolle führt, während der

zweite Hebel o an den Gelenkpunkt der Stangen u und r angreift. Die

beiden Hebel o führen sich mit ihren Enden am Zapfen

p in dem Schlitze s

der als Unterlage dienenden Führungsschiene C und sind

bei o2 und o1 mit den Gegenlenkern

q verbunden, welche bei q1 an der Führungsschiene C drehbar gelagert sind. In Folge dieser Anordnung kann

der Storchschnabel derart mit dem Lenkermechanismus verbunden werden, daſs eine der

Stangen D eine Verlängerung der Gegenlenker q bildet und die andere Stange bei v1 angreift. Der Punkt

q1 bildet dann

gleichzeitig den festen Drehpunkt des Storchschnabels. Man kann jedoch auch den

letzteren direkt an f angreifen lassen, wie in Fig. 6 punktirt

dargestellt ist, muſs dann jedoch für einen besonderen festen Drehpunkt D sorgen.

Textabbildung Bd. 272, S. 158

Die Führungsschiene C wird in der Grundplatte A der Nähmaschine bis an die Stichplatte eingeschoben

oder auf irgend eine andere Weise zweckmäſsig auf der Tischplatte der Maschine

angebracht.

Die vorstehend erläuterten Vorrichtungen zur Parallelführung des Stickrahmens

ermöglichen nur. das Original durch die Nähmaschine in verkleinertem Maſsstabe,

nicht aber im vergröſserten wiedergeben zu lassen. Letztere Aufgabe löst nun der in

der nebenstehenden Textfigur sowie Fig. 8 Taf. 8

veranschaulichte Frankenberg'sche Stickapparat (D. R.

P. Kl. 47 Nr. 41586 vom 27. Januar 1887).

Der zu bestickende Stoff ist in den unter der Nadel liegenden ringförmigen Rahmen B eingespannt, dessen Bewegung mit Hilfe des auf dem

Originale geführten Stiftes C unter Vermittelung zweier

Gelenkparallelogramme erfolgt, mit welchen der Stoffrahmen durch die verstellbare

Gleitschiene C verbunden ist.

Die beiden genannten eigenartig zusammengestellten Parallelogramme afbde und a1

f1

b1

d1

e1 mit den

Verlängerungen ec und e1

c1 sind an dem auf dem

Nähmaschinentische festgeschraubten Bocke A derart

befestigt, daſs die Stellen a und a1 feste Punkte am

Bocke A sind.

Bei den bis jetzt betrachteten Stickrahmenführungen war der Führungsstift mit dem

Stickrahmen durch einen Storchschnabel verbunden, muſste also auf der Nähtischplatte

eine geeignete Führung erhalten. W. v. Pittler in

Leipzig umgeht dies in seinem D. R. P. Kl. 52 Nr. 43007 vom 8. Februar 1887 dadurch,

daſs er an Stelle nur eines Storchschnabels deren zwei anwendet.

Mit dem Stickrahmenhalter D (Fig. 9 und 10 Taf. 8) ist eine

Stange fest verbunden, an deren beiden Augen cd die

beiden Storchschnäbel A und B angreifen, welche ihre festen Drehpunkte aa1 beispielsweise in den Endpunkten einer

Schiene z haben und so angeordnet sind, daſs sie sich

in ihren Bewegungen nicht hindern. Die Führungsenden beider Storchschnäbel sind dann

bei C mit einander vereinigt, so daſs bei der Bewegung

des Führungsstiftes C die beiden Storchschnäbel stets

gleichzeitig verschoben werden. Es wird nun eine Parallel Verschiebung der Stange

cd eintreten, wenn die Punkte Cca und Cda1 in je einer geraden Linie liegen und beide

Storchschnäbel die Bewegung des Punktes C nach c bezieh. d im gleichen

Verhältnisse übertragen.

Die Gröſsenverhältnisse der Storchschnäbel können entweder die gleichen sein (Fig. 9 Taf. 8)

oder sie können verschieden sein (Fig. 10 Taf. 8), ebenso

können die beiden Storchschnäbel A und B über einander oder auch neben einander angeordnet

sein (Fig. 11

Taf. 8). In jedem Falle bilden die drei Punkte Caa1 ein Dreieck, dessen Seiten Ca und Ca1

bei c bezieh. d in

gleichen Verhältnissen geschnitten werden, so daſs also cd stets parallel aa1 bleibt, welche Lage der Punkt C auch einnehmen mag. Es wird somit durch diese Führung

gleichzeitig die Parallelverschiebung und Verkleinerung der Bewegung erzielt und auſserdem ermöglicht,

gleichzeitig mehrere Stickrahmen, welche neben einander an den Schienen cd zu befestigen sein würden, mittels einer einzigen

Führung in Thätigkeit zu setzen.

In zweiter Linie kommt bei der Umwandelung einer Doppelsteppstich-Nähmaschine in eine

Stickmaschine der Stoffschieber in Betracht, vorausgesetzt, daſs bei der

betreffenden Nähmaschine die Weiterbewegung des Stoffes überhaupt durch einen

Stoffschieber und nicht durch den Stoffdrücker erfolgt. Der Stoffschieber muſs,

sobald gestickt werden soll, auſser Thätigkeit gesetzt werden und dieses geschieht

im Allgemeinen dadurch, daſs ihm die auf- und abwärts gehende Bewegung entweder ganz

entzogen oder daſs dieselbe derart verkleinert wird, daſs die Arbeitsfläche des

Stoffschiebers nicht mehr mit dem auf der Nähplatte liegenden Stoffe in Berührung

gelangt. Besondere Vorrichtungen zur Hervorbringung einer derartigen

Stoffschieberbewegung sind meines Wissens nicht in Vorschlag gebracht worden, es

sind hierbei nur geringfügige Abänderungen der gewöhnlichen Stoffschiebermechanismen

erforderlich, welche unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Vorrichtungen zur

Bewegung des Stoffschiebers etwa daraufhinauslaufen, daſs:

1) der den Hub des Stoffschiebers bewirkende Keil auſser Thätigkeit gesetzt werden

kann;

2) die Wirkung der die auf- und abwärts gehende Bewegung des Stoffschiebers

hervorbringenden unrunden, gewöhnlich auf der Schiffchentreiberwelle sitzenden

Scheibe verändert wird und zwar dadurch, daſs entweder die Hubscheibe verstellt wird

oder dadurch, daſs

3) ein zwischen die die Hubbewegung des Stoffschiebers erzeugende unrunde Scheibe und

den Stoffschieberhebel eingeschaltetes Zwischenstück verstellt wird;

4) der Stoffschieber auf seinem Stoffschieberhebel in senkrechter Richtung verstellt

wird, und

5) der Schwingungspunkt des Stoffschieberhebels verstellt wird.

Es ist hier nicht möglich auf alle die verschiedenen Stoffschiebermechanismen

einzugehen, welche der einen oder anderen Bedingung bei geringer Abänderung

entsprechen würden, es sollen jedoch einige Beispiele näher betrachtet werden.

Die Fig. 12

und 13 Taf. 8

zeigen Stoffschiebermechanismen, bei welchen der Stoffschieber dadurch auſser

Thätigkeit gesetzt werden kann, daſs der den Hub veranlassende Keil verstellt wird.

Bei der Ausführungsform Fig. 12 sitzt derselbe an

der Arbeitsplatte und wird durch die in einem Schlitze befindliche Schraube v gehalten. Bei einer Verstellung des Keils nach rechts

wird die Hubhöhe des Stoffschiebers verringert. Bei dem in Fig. 13 dargestellten

Stoffschieber erfolgt eine Veränderung der Hubhöhe durch Verschieben des durch die

Schraube a auf dem um b

schwingenden und sich in c verschiebenden Hebel d gehaltenen Keilstückes e.

Zu den unter 3) genannten Stoffschiebermechanismen, bei welchen also ein

Auſserthätigkeitsetzen der Arbeitsfläche des Stoffschiebers durch Verstellen eines

eingeschalteten Zwischenstückes erfolgt, gehören die in den Fig. 14, 15 und 16 dargestellten

Ausführungsformen. Die erstere rührt von Gritzner und

Comp. in Durlach, Baden, her. Die Welle u der

Maschine trägt, wie gewöhnlich, ein Excenter u1, welches zur Auf- und Abbewegung des

Stoffschiebers r dient und ein zweites (nicht

dargestellt), welches die Verschiebung desselben besorgt. Das erstere wirkt nicht

direkt auf den Stoffschieber, sondern auf die durch Schraube x in ihrer Höhenlage verstellbare Schiene v.

Je nach der Stellung, welche dieselbe einnimmt, wirkt das Excenter u1 mehr oder weniger

hebend.

Der in Fig. 15

veranschaulichte Stoffschiebermechanismus ist einer von Ludwig Löwe und Comp. gebauten Maschine entnommen. Der Stoffschieber a führt sich in senkrechter Richtung in dem Schieber

b, welcher in der festen Führung c eine wagerechte Verschiebung ausführen kann. Die

aufsteigende Bewegung wird dem Stoffschieber a durch

den um d drehbaren Hebel d1 ertheilt, dessen Ende d2 von der auf Welle

h sitzenden Hubscheibe d3 gehoben wird, während die Senkung durch

eine im Gehäuse c sitzende Feder veranlaſst wird. Der

Hebel d1 wirkt nun

nicht direkt auf den Stoffschieber, sondern durch Vermittelung des auf ihm sitzenden

Gleitstückes e, welches durch Schraube h eingestellt werden kann. Je nach seiner Stellung auf

dem Hebel d1 wird auch

der Hub des Stoffschiebers ein verschiedener sein. Die Verschiebung des letzteren

erfolgt durch die Hubscheibe f in Verbindung mit der

Feder g.

Der in Fig. 16

Taf. 8 wiedergegebene Stoffschieber rührt von L.

Gundelach in Leipzig her und ist durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 44627 vom

23. Februar 1888 geschützt.

Die doppelte Bewegung des Stoffschiebers wird durch die auf der schwingenden

Schiffchentreiberwelle A sitzende Scheibe B hervorgebracht, welche mit zwei Daumen ausgestattet

ist, von denen der eine C den Stoffschieber D in senkrechter Richtung bewegt, während der zweite

df den Stoffschieber bei Bewegung der Scheibe B in der Richtung des Pfeiles durch Antreffen an den am

Stoffschieber sitzenden federnden Bolzen E wagerecht

verschiebt, bei der entgegengesetzten Bewegung jedoch den Bolzen verdrängt und somit

nicht auf den Stoffschieber einwirkt, Durch Verstellung der Theile F und G wird die Wirkung

der Nasen C und df

verändert.

Als letztes Beispiel für die Stoffschiebermechanismen möge die in Fig. 17 Taf. 8

dargestellte Ausführungsform von W. Walker in Dunstable

dienen, welche der unter 4) genannten Bedingung entspricht. Der Stoffschieber a kann mit Hilfe der Schraube b und Feder c in dem Stoffschieberhebel d höher oder tiefer gestellt und somit die

Arbeitsfläche desselben über die Arbeitsplatte gehoben oder unter dieselbe gesenkt

werden.

Die einfache Verstellung des Stoffschiebers derart, daſs seine Arbeitsfläche nicht

mehr auf den Stoff einwirkt, wird eine allseitig freie Verschiebung des Stoffes noch

nicht ermöglichen; es muſs zu diesem Zwecke auch nach Bildung eines jeden Stiches

der Stoffdrucker von der Arbeitsplatte entfernt werden, und wir kommen somit zu der

dritten Bedingung, welche eine zum Sticken dienende Doppelsteppstich-Nähmaschine

erfüllen muſs. Bei Betrachtung der hierzu geeigneten Mechanismen müssen wir

unterscheiden, ob, was allgemein der Fall ist, der Stoffdrücker den Stoff hält oder

ihn auch verschiebt, in welchem Falle ein Stoffschieber nicht vorhanden ist.

Es sei zunächst der erste Fall betrachtet. Das Abheben des Stoffdrückers vom Stoffe

in dem Augenblicke, wo sich die Nadel auſserhalb desselben befindet, also eine

Bewegung des Stoffes erfolgen soll, kann im Allgemeinen auf viererlei Weise

geschehen. Der einfachste Fall ist der, wo der Stoffdrücker auf der Nadelstange

derart in senkrechter Richtung federnd verschiebbar sitzt, daſs er beim Abwärtsgange

der Nadelstange fest auf den Stoff aufgepreſst wird, beim Aufsteigen der Nadel aber

von deren Träger, sobald die Nadel den Stoff verlassen hat, mit nach oben genommen

wird, den letzteren also frei gibt. Ein solcher Art ausgeführter Stoffdrücker ist in

Fig. 11

Taf. 6 Bd. 240 wiedergegeben, eine besondere Abart zeigt Fig. 18 Taf. 8. Die Hülse

a, in welcher der Stoffdrücker b federnd verschiebbar gelagert ist, wird mit Hilfe der

die Nadel haltenden Schraube d an der Nadelstange e befestigt. Beim Abwärtsgange der Nadelstange geht

Hülse a ebenfalls nach abwärts und der Stoffdrücker

wird durch die Feder c elastisch auf den Stoff so lange

aufgedrückt, bis die Nadel denselben wieder verlassen hat, in welchem Augenblicke

die Hülse a an den Ansatz f des Stoffdrückers trifft und ihn hierdurch mitnimmt.

Die im Vorstehenden gekennzeichneten Stoffdrücker gestatten eine Verwendung der

Nähmaschine als solche nicht, falls dieselben nicht abgenommen und an ihre Stelle

ein Drückerfuſs angesetzt wird. Weit vollkommener nach dieser Richtung hin sind die

nun folgenden Einrichtungen, von denen zunächst diejenigen genannt sein mögen, wo

der Stoffdrücker federnd auf der Drückerstange sitzt und durch die aufsteigende

Nadel mitgenommen wird, wie aus Fig. 19 Taf. 8

ersichtlich ist. Wenn die Nadelstange sich hebt und die Nadel aus dem Stoffe

getreten ist, stöſst der Stift c an den Mitnehmer b und hebt hierdurch unter Ueberwindung der Federkraft

d den Stoffdrücker e,

welcher mit Hilfe des Ringes g an der Drückerstange f befestigt ist, vom Stoffe ab. Durch Entfernung des

Stiftes c oder Verdrehen des Mitnehmers wird der

Stoffdrücker in gewöhnlicher Weise wirken.

Zu einer weit einfacheren und technisch vollkommneren Lösung der hier in Frage

kommenden Aufgabe gelangte man dadurch, daſs man nicht den Stoffdrücker erst von der

Drückerstange trennte, sondern mit dieser als ein Ganzes behandelte und dementsprechend nicht den

Stoffdrücker, sondern die unter Federdruck stehende Drückerstange anhob. Es sind

hierbei meines Wissens zwei Wege eingeschlagen und verfolgt worden. Entweder wird

die Stoffdrückerstange von der aufsteigenden Nadelstange mitgenommen oder es ist auf

der die Nadelstange bewegenden Triebwelle eine unrunde Scheibe aufgesetzt, welche

das Anheben der Drückerstange im geeigneten Augenblicke besorgt. Vorrichtungen der

ersten Art sind in den Fig. 19, 20 und 21 Taf. 8 wiedergegeben.

Die Drückerstange wird entweder durch den Nadelkopf mitgenommen und es sitzt zu

diesem Zwecke der armförmig gestaltete Mitnehmer a

(Fig. 20)

auſserhalb des Maschinenhauptes an der Drückerstange verstellbar, oder es erfolgt

das Anheben der Stoffdrückerstange durch einen innerhalb des Maschinenkopfes in die

Nadelstange b auswechselbar eingesetzten Mitnehmer f (Fig. 21 Taf. 8) unter

Vermittelung eines in der Drückerstange B ebenfalls

auswechselbar angeordneten Anschlages eE. Die letztere

Einrichtung rührt von H. Pohl in Berlin her und ist

durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 44905 vom 15. Januar 1888 geschützt.

(Schluſs folgt.)