| Titel: | Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen). |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 163 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Elektromotoren

(Dynamomaschinen).

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes S. 115

d. Bd.)

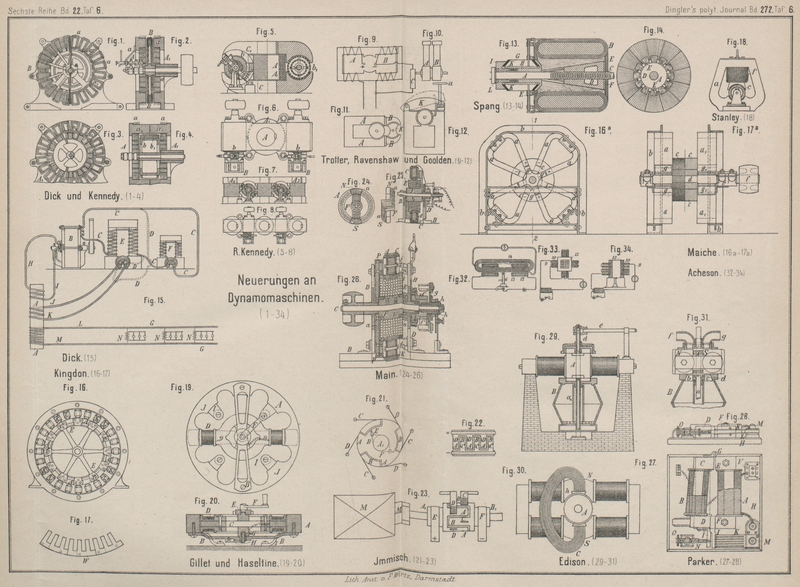

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 65.

Neuerungen an Elektromotoren (Dynamomaschinen).

19) W. Main in Brooklyn (vgl. 1888 270 117) gibt seiner neuesten Dynamomaschine einen feststehenden Ringanker

und einen um die Achse dieses Ringes umlaufenden und dabei mit seinen beiden

Polstücken an den beiden Seiten desselben vorübergehenden stabförmigen Magnet

(Englisches Patent Nr. 16032 vom 22. November 1887). Die beiden Fig. 24 geben eine

schematische Darstellung dieser Anordnung. Der mit Gramme-Wickelung versehene Ringanker A ist

feststehend; um eine mit der Achse desselben zusammenfallende Welle ist der

Feldmagnet F drehbar. Der magnetische Kreis des Ankers

wird durch den Magnet F geschlossen, indem derselbe von

einer Seite des Ankers durch dessen Mittelebene hindurch nach der anderen Seite

übergeht, wobei der mittlere Theil des Feldmagnetes F

durch die Mitte des Ankers A parallel zur Drehachse

geht, während die beiden einander radial gegenüber stehenden stabförmigen Arme des

Magnetes sich zu den Seiten des Ankers befinden und mit ihren Enden a, a dicht an denselben herantreten. – Fig. 25 zeigt einen sehr

einfachen, nach diesen Grundsätzen ausgeführten Motor, bei dem der Kern b in der festliegenden Spule E umläuft, Fig. 26 die volle

Ausführung eines solchen Motors. In letzterem hat der feststehende Flachringanker

A Gramme-Wickelung und, gleich dem Feldmagnete F, vier Pole; sein Kern j

besteht aus einzelnen Platten von weichem Eisenbleche, damit die Bildung Foucault'scher Ströme verhindert werde. Die Spulen c des Ankers sind in der gewöhnlichen Weise gewickelt,

in die winkelförmigen Zwischenräume, welche zwischen den Spulen entstehen, sind

keilförmige Stücke oder Zähne K eingesetzt, welche die

polaren Hervorragungen des Ankers bilden. Innerhalb des Ankerringes, an demselben

befestigt und von demselben getragen, befindet sich die Feldmagnetspule E; ihre beiden flachen Seiten sind durch je eine

Scheibe l bedeckt, die an ihrem Umfange an zwei Ringe

m angeschraubt sind, welche über die vor den

Ankerring vorstehende cylindrischen Theile der Spule passen; beide Ringe werden

durch Querbolzen zusammen gehalten. Der Anker selbst ist mit den Gestellwänden D verbunden, indem vier Querstücke L, welche durch die äuſseren Zwischenräume der Spulen

c gehen, dabei fest an den Umfang des Ankerkernes

anliegend, mit den Wänden D verschraubt sind. Die

Seitenwände D tragen gleichzeitig die Lager der zum

Ankerringe concentrisch angeordneten Welle C; auf

derselben ist der kurze, cylindrische Magnetkern b

befestigt, welcher sich dicht an der inneren Mantelfläche der Spule E vorüber bewegt und an beiden Enden die zwischen dem

Anker und den Wänden D liegenden Kreuzstücke a, a trägt, an deren Enden nach der Spule A hin die Polstücke P, P

so befestigt sind, daſs sie sich bei der Drehung der Welle dicht an den

Hervorragungen k des Ankers vorüber bewegen. Die bei

der Drehung der Welle nach vorwärts und rückwärts gerichteten Kanten der Polstücke

P sind nach der Drehrichtung abgeschrägt, so daſs

die nach vorn gerichtete Kante in schräger Richtung an den Polstücken K des Ankers vorüber geht. Hierdurch wird bezweckt,

daſs die von den Polstücken K in die abgeschrägten

Ecken übertretenden zusammen gedrängten magnetischen Kraftlinien sich, sowie das

Polstück P einem neuen Vorsprung begegnet, nach innen

entlang der vorschreitenden Abschrägung bewegen und so die magnetische Wirkung

stetiger gemacht wird. – Der Stromsammler besteht aus den feststehenden Abtheilungen

e, e und den sich drehenden Bürsten f und f'; die positiven

Bürsten f, f werden von den Armen g, g einer Nabe h

getragen, welche auf der Welle C befestigt ist, die

negativen Bürsten f', f' dagegen von den Armen einer

über h geschobenen und gegen dieselbe isolirten Nabe.

Der Motor wird angehalten, angelassen oder in seiner Bewegung umgekehrt mit Hilfe

eines Hebels H, welcher die Abtheilungen e, e des Stromsammlers umschaltet.

20) T. Parker in Wolverhampton, Staffs, gibt im

Englischen Patente Nr. 2851 vom 24. Februar 1887 einen verbesserten selbsthätigen

Ein- und Ausschalter an, welcher dazu bestimmt ist, eine Speicherbatterie in den

Stromkreis der zugehörigen Dynamo einzuschalten, nachdem die letztere bereits in

Gang gesetzt ist, und zwar nicht früher, als bis der Strom der Maschine die nämliche

oder eine gröſsere elektromotorische Kraft erreicht hat, wie sie die Batterie

besitzt; ebenso soll durch den Ausschalter die Dynamo selbsthätig wieder ausgeschaltet

werden, wenn durch eine äuſsere Ursache der Strom aufhört oder eine Umkehrung des

Stromes eintritt. Zwei Elektromagnete A und B (Fig. 27) sind so

angeordnet, daſs die Polstücke E und F des einen den Polstücken C und D des anderen gegenüberstehen; die

Polstücke C und E sind

durch ein Gelenk G beweglich mit einander verbunden.

Der Elektromagnet A ist auf der hölzernen Grundplatte

H befestigt, während der andere B, wie schon angedeutet, beweglich ist, so daſs sich

sein freies Polstück D demgegenüber befindlichen

Polstücke F des festliegenden Magnetes nähern, oder

sich von demselben entfernen kann. Die Wickelung des festen Magnetes ist aus starkem

Drahte hergestellt und in den Hauptstromkreis eingeschaltet, wogegen die aus

schwachem Drahte hergestellte Wickelung des beweglichen Magnetes in einen vom

Hauptstromkreise abgezweigten Nebenschluſs S der Dynamo

eingeschaltet ist. Der bewegliche Magnet trägt an seinem freien Polstücke D eine Contactplatte I,

der gegenüber ein Paar metallischer Bürsten K und L (Fig. 28) über einander

auf dem Brette H befestigt sind. – Der Strom geht von

der Dynamo durch die Klemme V in die starke Wickelung

des festen Magnetes A nach der unteren Bürste L, welche gegen die obere K isolirt ist, die ihrerseits mit dem Hauptstromkreise durch die Klemme

M verbunden ist. Der Stromkreis ist geschlossen,

sobald das Contactstück I zwischen die beiden Bürsten

K und L gebracht wird;

er ist unterbrochen, sobald das Contactstück von den Bürsten zurückgezogen wird; das

letztere wird für gewöhnlich durch eine Feder N

bewirkt, welche mit dem Polstücke D des beweglichen

Magnetes verbunden ist und dieses von F zieht.

Wird die Dynamo angelassen, so geht der Strom durch die feindrähtige Wickelung des

Magnetes B und erregt diesen, der nun das Bestreben

hat, sich dem festen Magnete F zu nähern, hierin aber

zunächst noch durch die Feder N gehindert wird. Die

Wirkung derselben wird erst dann überwunden und die beiden Polstücke einander

genähert und das Contactstück I mit den Bürsten K und L in Berührung

gebracht, der Hauptstromkreis also geschlossen, wenn die Dynamo ihre volle Leistung

entwickelt, oder wenn die elektromotorische Kraft des Maschinenstromes gleich

derjenigen der Batterie ist, oder dieselbe übersteigt. Sobald der Umschalter in der

angedeuteten Weise geschlossen ist, befindet sich die Batterie im Stromkreise der

Dynamo, und, da dann der Strom auch durch die Wickelung des Magnetes A geht und diesen erregt, so wird die Anziehung

zwischen beiden Polstücken D und F verstärkt und beide um so fester zusammen gehalten.

Beim Aufhören, oder bei Umkehrung des Stromes kommt die Feder N zur Wirkung, den Contact zwischen I, K und L aufhebend. Die

Spannung der Feder läſst sich durch die Schraube O

reguliren.

21) T. A. Edison in Llewellyn Park (New Jersey) hat

seinen pyromagnetischen

Stromerzeuger (1888 267 * 168) in England durch die Patente Nr. 16709 und

16710 vom 13. Juni 1887 geschützt,

Zur Ergänzung des früher Mitgetheilten sei aus Nr. 16710 Nachstehendes

hinzugefügt.

Der cylindrische, auf der stehenden Welle a (Fig. 29 bis

31)

befestigte Anker A besteht aus dünnen Röhren oder

dünnen Blechen aus Eisen oder Nickel, welche so zu einem Zwischenräume enthaltenden

Körper zusammengerollt sind, daſs er in seiner Oberfläche und seinen inneren

Zwischenräumen eine möglichst groſse Wärme strahlende und aufnehmende Fläche bietet.

Dieser Anker kann sich zwischen den Polen N und S eines Elektromagnetes frei drehen und bewegt sich

dabei mit seiner unteren Stirnfläche über der Deckplatte des unterhalb stehenden

Ofens B, welche zwei im Durchmesser einander gegenüber

liegende Abzugsöffnungen C und c (Fig.

31) nach oben besitzt. Es werden also die jedesmal über diesen Oeffnungen

stehenden unten offenen Röhren des Ankers von den Feuergasen durchströmt, während

die übrigen Röhren mit einem zwischen b und c liegenden, feststehenden Behälter d (Fig. 31) für kalte Luft

in Verbindung stehen. Von diesem Behälter aus führt die hohle Welle a nach dem Raume des Ofens unterhalb der Roststäbe,

während vom obersten Ende der Welle a mittels des

Rohres e (Fig. 29) frische Luft

entweder durch einen besonderen Ventilator oder durch den natürlichen Zug des Ofens

zugeführt wird. Ueber dem Anker befinden sich die beiden den unteren Oeffnungen b und c entsprechenden

Abzugsröhren f und g für

die heiſse Luft. In den Vertiefungen h (Fig. 30) der Polstücke

N und S ist die mit

den Spulen der Feldmagnete hinter einander geschaltete feste Drahtspule C angebracht, die dazu dient, die von jedem Pole der

Feldmagnete auf den an ihm bereits vorübergegangenen Ankertheil ausgeübte, der

Drehung des Ankers hinderliche Anziehung aufzuheben. Wie aus der oben erläuterten

Anordnung der Oeffnungen b und c, im Obertheile des Ofens, und des Luftbehälters d hervorgeht, werden die einander im Durchmesser gegenüber liegenden und

den Mitten der Polstücke N und S gegenüber befindlichen Röhren des Ankers erhitzt, wodurch sie weniger

magnetisch werden als die übrigen nicht erhitzten Theile des Ankers; derselbe

befindet sich mithin im magnetischen Felde nicht im Gleichgewichte, er wird sich

also in Folge der Anziehung der Magnetpole N und S drehen, wegen der durch die Spule C auf den entgegengesetzten Seiten des Ankers

gebildeten Pole. In Folge dieser Drehung kommen aber wieder andere, bisher noch

nicht erwärmte, sich gegenüber Hegende Theile des Ankers über die Oeffnungen b und c; daher wird der

Zustand des gestörten Gleichgewichtes im Anker im magnetischen Felde dauernd

aufrecht erhalten, der Anker wird sich also beständig drehen.

22) E. G. Acheson in Pittsburg (vgl. 2) gibt in seinem

Englischen Patente Nr. 17837 vom 28. December 1887 folgende Einrichtung zur Erzeugung von

Elektricität durch Wärme. Ein cylindrischer Kern 12

(Fig. 32)

aus magnetischem Material ist mit isolirtem Drahte 13

in einer Folge von Windungen umgeben, deren Enden mit einem primären Stromkreise

verbunden sind, durch welchen man Wechselströme, absetzende, oder in ihrer Stärke

wechselnde Ströme zu leiten vermag. Durch diese Spule geht ein Leiter 14 hindurch, welcher die Strom erzeugende Spule bildet*

er ist mit seinen Enden an einen Arbeitsstromkreis angeschlossen und kann mit Hilfe

des Brenners 6 erwärmt werden. Sobald der elektrische

Strom durch die Spule 13 geschlossen wird, werden in

und um den Leiter 14 magnetische Wirbel entstehen, und

wird nun der Leiter im Bereiche dieser Wirbel zugleich auch noch erwärmt, so wird

bei jedem Entstehen und Aufhören dieser die Wärmelinien schneidenden Wirbel ein

elektrischer Strom in dem Leiter entstehen, und es findet eine Umwandelung der Wärme

in Elektricität in dem Leiter statt.

In Fig. 33 und

34

bezeichnet 15 eine aus Anhäufung von nichtleitendem,

strengflüssigem Material hergestellte Röhre oder ähnlichen Körper mit einer Oeffnung

im Inneren, die über eine Wärmequelle auf geeigneter Unterlage aufgestellt ist.

Durch die Wände der Anhäufung und quer über die Oeffnung tritt ein ununterbrochener

Leiter 9 von verhältniſsmäſsig niedriger

Leitungsfähigkeit für magnetische Kraftlinien ein, dessen äuſsere Enden mit einem

Material 10 von verhältniſsmäſsig hoher

Leitungsfähigkeit für solche Linien umgeben ist.

Crompton's neue Dynamo für Aluminiumgewinnung. Nachdem

die Darstellung von Aluminium nach Cowles' Verfahren

(1886 260 378. 262 189)

längere Zeit in den Werken zu Lockport, Ohio, mit der seiner Zeit von Brush gelieferten Dynamo „Colossus“ (1886 262 189) betrieben worden ist, kam man zu der

Ueberzeugung, daſs man durch Vergröſserung des Ofens und weitere Verstärkung des

elektrischen Stromes bedeutende Brennmaterialersparniſs erzielen werde.

Für das in Milton an der North-Staffordshire-Eisenbahn zu errichtende Werk schlug

daher Eugene Cowles eine Dynamo für eine Leistung von

5000 Ampère mit 60 Volt Spannung vor, die nach dem Entwürfe von R. E. Crompton ausgeführt wurde. Letzterer hielt in

einer Versammlung der British Association zu Bath einen

Vortrag über diese Anlage, dem durch Vermittlung des Londoner Electrical Engineer vom 14. September 1888, * S. 224,

folgende Angaben entnommen sind.

Die für diese Anlage erforderlichen Dampfkessel sind nach Babcock-Wilcox Anordnung ausgeführt und mit mechanischen Schürapparaten

versehen. Sie liefern den Dampf für eine von Pollit und

Wiqzel in Sowerby Bridge gebaute 600pferdige liegende Verbund-Dampfmaschine

mit Condensation, die mit einem sehr empfindlichen Centrifugalregulator versehen

ist, so daſs ihre Geschwindigkeit selbst bei sehr veränderlicher Belastung

gleichmäſsig auf 76 Umdrehungen in der Minute erhalten wird. Die Maschine ist mit einem

elektrischen Absperrventil nach Tate's Bauart versehen;

dieses ist eine elektromagnetische Anordnung, die mit den gewöhnlichen Schiebern zum

Schlieſsen eines elektrischen Stromkreises ausgestattet ist, einen Hilfsdampfkolben

in Thätigkeit setzt, durch den das Hauptabsperrventil geschlossen wird. Das

Schwungrad dieser Dampfmaschine hat 6m,1

Durchmesser, 30t Gewicht und ist am Umfange mit

Nuthen zur Aufnahme von 18 Hanfseilen versehen, welche die Kraft auf die

Antriebscheibe der Dynamo übertragen. Das Uebersetzungsverhältniſs beträgt 1 : 5, so

daſs letztere 380 Umdrehungen in der Minute macht. Durch die Anwendung der Hanfseile

wird ein fast ganz geräuschloser Betrieb erzielt.

Die Ankerwelle der Dynamo ist von Stahl hergestellt, 5m,48 lang und ruht in drei Lagern, von denen zwei zu beiden Seiten der

Antriebscheibe angeordnet sind. Der Durchmesser der Welle beträgt in den Lagern

178mm; im Anker dagegen 254mm, auch ist dieser Theil mit vier vorstehenden

Rippen versehen, auf welche die mit entsprechenden Nuthen ausgestatteten Scheiben

des Ankerkernes aufgetrieben sind. Der aus etwa 900 Scheiben von 508mm äuſserem Durchmesser bestehende Kern hat 914mm Länge. Die Wickelung des Ankers besteht in 128

Kupferstangen von 22mm,2 Höhe (radial gemessen)

und 9mm,5 Breite, welche zu je vier gekuppelt

sind, so daſs sie nur 32 Leiter bilden. Diese Anordnung wurde gewählt, weil in

Leitern von 38mm Breite die Bildung von Foucault'schen Strömen in sehr erheblichem Maſse

stattgefunden haben würde. Die Stangen sind an den Enden quer über die Welle nach

einem bestimmten für Crompton und Swinburne patentirten

Verfahren (1888 270 49) durch halbmondförmige Stangen so

verbunden, daſs ihre gesammte Oberfläche dem durch den Anker gehenden Luftstrome

ausgesetzt ist. Die Stangen sind durch einen Ueberzug von Fiburit gegen einander

isolirt; es ist dies ein erst kürzlich von Crompton

erfundener Stoff, welcher einer Temperatur von 160° C. auf lange Zeit ohne die

mindeste Aenderung seiner Farbe oder seiner mechanischen und isolirenden

Eigenschaften zu widerstehen vermag.

Der Stromsammler ist 508mm lang und besteht aus 64

Abtheilungen, welche auſser durch die gewöhnlichen beiden Endringe, auch noch durch

einen Mittelring zusammen gehalten werden, welcher mit Rücksicht darauf angewendet

wurde, daſs Streifen von der angegebenen Länge leicht springen würden, wenn sie

durch die allmähliche Abnutzung dünn geworden sind. Der Strom wird durch acht

Bürsten vom Stromsammler abgenommen, die an einem besonderen, zu diesem

concentrischen Ringe befestigt sind; von den Bürsten aus wird der Strom durch eine

Anzahl von Bändern, welche aus Kupferblech hergestellt sind, abgeführt.

Für die Feldmagnete ist die wagerechte Doppelform gewählt, nachdem durch sorgfältige,

von Crompton und Swinburne angestellte Versuche festgestellt war, daſs

die gewöhnlichen einfachen Magnete für den vorliegenden Zweck nicht geeignet seien.

Da die Maschine ihrer Wirkung nach eine solche mit hinter einander geschalteter

Wickelung ist, so besteht auch jede Magnetrolle aus nur wenigen Windungen einer

gehämmerten Kupferstange von 38mm Breite und 25mm,4 Stärke, welche dicht schlieſsend um die

Magnetkerne gehämmert, jedoch durch schwache Glimmerkeile vor der Berührung mit

dieser geschützt ist; eine weitere Isolirung ist nicht angewendet. Der zur

Ventilation des Ankers erforderliche Luftstrom wird mit Hilfe eines besonderen, von

der Ankerwelle mittels Riemen betriebenen Ventilators hervorgebracht.

Bei 380 Umdrehungen in der Minute gibt die Maschine einen Strom von 5000 Ampère mit

60 Volt, wobei die am meisten erwärmten Theile nämlich die Endplatten zunächst dem

Stromsammler, nie eine Temperatur über 70° C. annehmen.

Obgleich die Maschine nur für obige Leistung berechnet ist, so ist sie doch im Stande

mehr zu leisten; es kommen beim praktischen Gebrauche zuweilen Umstände vor, unter

welchen sie 8000 Ampère für kurze Zeit zu liefern hat; namentlich bei der

Darstellung von Ferro-Aluminium, bei welcher sehr starke Schwankungen im Strome

stattfinden, es würde deshalb unzweckmäſsig sein, die durchschnittliche Stromstärke

weit über 5000 Ampère anzunehmen. Der Hauptstromkreis ist mit einer

Sicherheitsschaltung versehen, welche bei 8000 Ampère schmilzt und aus einem

Rahmenwerke mit 12 Bleiplatten besteht, die bei der angegebenen Grenze ohne

erhebliche Verpuffung und ohne erhebliches Verspritzen des flüssig gewordenen Bleies

schmelzen.

Der Stromstärkenanzeiger ist ein einfaches Solenoid mit neun Windungen, durch welche

der ganze Strom geht. Der Kern desselben ist durch Kettenübertragung mit den beiden

auf einer Spindel aufgesteckten Zeigern verbunden; der eine derselben befindet sich

mit seinem Zifferblatte im Maschinenraume, der andere im Ofenraume, und die

Uebersetzung auf die Spindel ist so berechnet, daſs jeder Zeiger den ganzen

Kreisumfang durchlaufen kann und diesen Weg bei der Angabe von 8000 Ampère vollendet

hat. Die Windungen des Solenoides sind aus einem gegossenen Kupfercylinder auf einer

Gewindeschneid-Drehbank ausgeschnitten.

Ueber die Ofenanlage gab Crompton ebenfalls ausführliche

Auskunft.

Es sind zwei Ofenräume vorhanden, jeder mit sechs Oefen; die Leitungen gehen vor dem

eben erwähnten Anzeiger in etwas über Kopfhöhe quer durch die beiden Räume. Der

Strom wird in folgender Weise den Oefen zugeführt. Jeder Ofenherd besteht aus einem

langen trogartigen Gemäuer aus feuerfesten Steinen; die Enden desselben sind durch

guſseiserne Röhren geschlossen, durch welche die Kohlenelektroden eingeführt sind,

und zwar können dieselben in der Längenrichtung verstellt werden.

Eine Eigenthümlichkeit des Cowles'schen Ofens ist

bekanntlich die Ausfütterung mit einem innigen Gemische von Kalk und Holzkohle,

welches sehr schwer schmelzbar und nicht oxydirbar ist; gleichzeitig ist dieses

Gemisch elektrisch nicht leitend, weil der Kalk das Zusammenschmelzen der

Kohlentheilchen zu einem ununterbrochenen Leiter verhindert, welcher alsbald eine

Kurzschlieſsung zum Ofen herstellen würde, so daſs dann der ganze Ofen unter der

Einwirkung des Stromes in kurzer Zeit zerstört sein und von einer Schmelzung seines

Inhaltes unter dem verlangten Hitzegrade nicht die Rede sein würde.

Jede Elektrode besteht aus neun an einem guſseisernen Kopfe angebrachten

Kohlenstangen; an das Kopfstück schlieſst sich eine Kupferstange, welche durch die

oben erwähnte Röhre in den Ofen geführt ist; auſserhalb derselben schlieſst sich ein

Kabel von Kupferdraht an, welches mit einer geeigneten Klemme versehen ist, die auf

dem durch den Ofenraum geführten Hauptleiter gleitet. Hierdurch kann jedem der Oefen

leicht der Strom zugeführt werden, wenn die Klemmen ihm gegenüber auf die Leiter

aufgesetzt und mit ihnen verbunden werden. Beim Anlassen des Ofens werden die

Elektroden so weit zusammengerückt, daſs sie sich berühren, und dann allmählich von

einander entfernt, bis der gesammte zwischen ihnen befindliche Inhalt des Ofens eine

glühende Masse von der gewünschten Temperatur bildet.

Der Ofen selbst wird in folgender Weise zugestellt. Nachdem der Boden des leeren

Ofens mit dem erwähnten Gemische aus Kalk und Holzkohle bedeckt ist, werden die

Elektroden in ihre Lage gebracht und dann eine Büchse von Eisenblech, ohne Deckel

und Boden und an zwei gegenüberliegenden Seiten mit Ausschnitten für die Elektroden

versehen, über dieselbe gesetzt, die in ihrer Gröſse dem Umfange des in den Ofen

einzusetzenden Inhaltes entspricht. Der Zwischenraum zwischen dieser Büchse und dem

Ofenmauerwerke wird dann mit derselben Masse aus Kalk und Holzkohle fest

ausgestampft, während gleichzeitig der Innenraum der Büchse mit dem zu schmelzenden

Materiale ausgefüllt wird. Bei Darstellung von Eisen-Aluminium besteht die

Beschickung aus Holzkohle, Bauxit und Eisendrehspänen; bei Darstellung von

Kupfer-Aluminium werden letztere durch granulirtes Kupfer ersetzt. Sobald die

Ausfütterung und die Beschickung bis zur passenden Höhe eingebracht sind, wird die

eiserne Form vorsichtig herausgezogen, genau so, als wenn ein Modell aus der

Sandform genommen wird. Dann wird der Deckel aufgebracht und der Ofen kann den

elektrischen Strom aufnehmen. Dieser wird anfänglich in einer Stärke von 3000 Ampère

zugeleitet, aber sobald die Beschickung durch und durch in Hitze ist und der Ofen

glühend wird, verstärkt man den Strom auf 5000 Ampère und in etwa einer Stunde ist

die Arbeit vollendet. Das reducirte Aluminium tropft durch den Ofeninhalt und

sammelt sich auf dem Boden desselben unter den Elektroden, von wo es bei den neueren Oefen beständig

abgezapft werden kann.

Cowles ist der Ansicht, daſs die Temperatur in der Mitte

des Ofens so hoch ist, daſs sowohl das reducirte Aluminium, als auch das Metall, mit

welchem es legirt werden soll, verdampft werden, dabei eine chemische Verbindung

eingehen, welche sich dann in den oberen und kälteren Theilen des Ofens verdichtet

und dann an den Seitenwänden des Ofens niedersickert.

Während bei der Darstellung von Kupferaluminium die Arbeit nichts zu wünschen übrig

läſst, der Strom stetig erhöht werden kann und sowohl beim Beginne als auch gegen

Ende der Arbeit die Stärke des Stromes sehr unveränderlich bleibt, so daſs auch die

Beanspruchung der Kessel und Maschinen eine sehr gleichmäſsige ist, schwankt bei

Darstellung von Eisenaluminium die Leitungsfähigkeit des Ofeninhaltes in sehr weiten

Grenzen, so daſs die Beanspruchung der Dynamo und der Dampfmaschine eine sehr

verschiedene, häufig die normale überschreitende ist.

Nach den gemachten Erfahrungen kann Crompton jetzt auch

leicht Maschinen für 15000 und selbst 20000 Ampère bauen.

Tafeln