| Titel: | Die Doppelsteppstich-Nähmaschine in ihrer Verwendung als Stickmaschine. |

| Autor: | H. Glafey |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 193 |

| Download: | XML |

Die Doppelsteppstich-Nähmaschine in ihrer

Verwendung als Stickmaschine.

(Schluſs des Berichtes S. 150 d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

10 und 11.

Doppelsteppstich-Nähmaschine in ihrer Verwendung als

Stickmaschine.

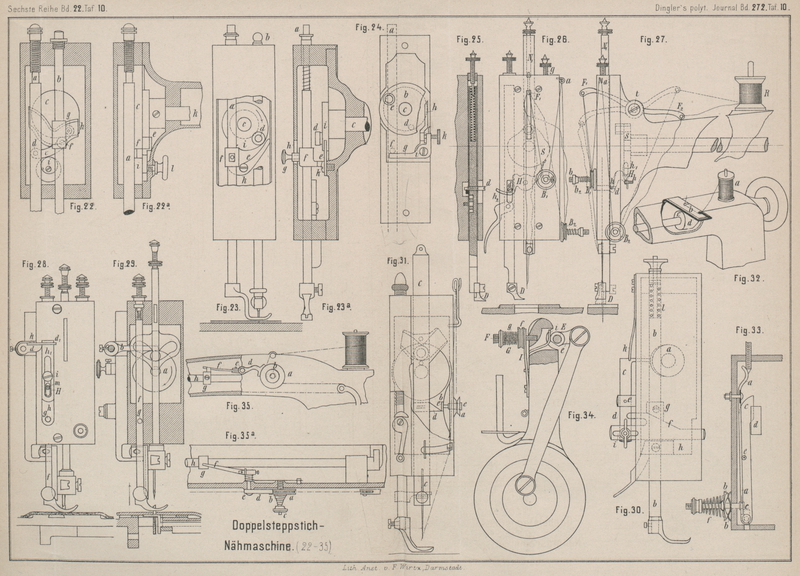

Vorrichtungen der zweiten Art, d.h. solche, bei denen ein Anheben des Stoffdrückers

durch eine Hubscheibe bewirkt wird, lassen sich wieder unterscheiden in solche, bei

denen die Hubscheibe auf einen einarmigen an der Drückerstange sitzenden Hebel

wirkt, wie es Fig.

22 Taf. 10 zeigt, oder bei denen die Hubscheibe auf den einen Schenkel

eines doppelarmigen Hebels wirkt, dessen anderer Schenkel die Drückerstange trägt,

und drittens solche, bei welchen der vorbenannte Hebel nicht direkt auf die

Drückerstange, sondern auf ein eingeschaltetes Zwischenstück wirkt, wie es Fig. 30 Taf.

10 erkennen läſst.

Sämmtliche der zu den drei letztgenannten Ausführungsformen gehörenden Einrichtungen

sind derart construirt, daſs der Einfluſs der Hubscheibe auf den Stoffdrücker

verändert und auch ganz aufgehoben werden kann. Ihre Einrichtung ergibt sich aus den

Fig. 22

bis 30 Taf.

10.

Der in Fig. 22

veranschaulichte Stoffdrückermechanismus ist durch die Amerikanische

Patentbeschreibung Nr. 313933 bekannt geworden und hat folgende Einrichtung. An der

Drückerstange a sitzt, um Bolzen d drehbar, der auf der excentrisch gelagerten Scheibe

i aufruhende Hebel e,

dessen freies mit einer Laufrolle f ausgestattetes Ende

an der den Bolzen g für die Nadelstangenbewegung

tragenden Herzrollenscheibe c anliegt. Bei Drehung der

Welle k wird die Herzrollenscheibe auf die Rolle f des Hebels e wirken und

in Folge dessen durch diesen die Hebung der Drückerstange a veranlassen. Die Hubhöhe kann durch Drehung der den Schwingungspunkt für

den Hebel e bildenden excentrisch gelagerten Scheibe

i mit Hilfe des aus dem Kopfe der Maschine

vorstehenden Knopfes lm verändert oder auch gleich Null

gemacht werden, in welchem letzteren Falle der Stoffdrücker in gewöhnlicher Weise

wirkt.

Bei der in Fig.

23 und 23a Taf. 10 dargestellten und durch das Amerikanische Patent Nr. 301962

geschützten Einrichtung erfolgt das Anheben der Drückerstange nicht durch einen

einarmigen, sondern doppelarmigen Hebel von der Herzrollenscheibe i aus. Dieselbe wirkt auf den doppelarmigen Hebel e, welcher seinen festen Drehpunkt k im Gestelle der Maschine hat und mit seinem freien

Schenkel auf die auf der Drückerstange a verstellbar

sitzende Nuſs f einwirkt und hierdurch die

Drückerstange anhebt. Durch Lösen der Schraube g und

Verschieben derselben im Schlitze h kann der Hebel e auſser Wirkung auf den Stoffdrücker gebracht

werden.

Aehnlich der vorstehend beschriebenen Anordnung ist die in Fig. 24 Taf. 10

dargestellte und durch die Amerikanische Patentbeschreibung Nr. 244102 bekannt

gewordene. Bei derselben wirkt der Stift d, welcher auf

der an der Welle c sitzenden Herzrollenscheibe b angebracht ist, auf den Schenkel h des Winkelhebels gh und

veranlaſst so durch den Schenkel g, welcher auf eine an

der Drückerstange a sitzende Nase f wirkt, ein Anheben des Drückerfuſses. Mit Hilfe der

Stellschraube k kann der Winkel gih verändert und hierdurch auch die Hubhöhe verändert bezieh. gleich Null

gemacht werden.

J. Brandt in Berlin wendet bei seiner durch D. R. P. Kl.

52 Nr. 39625 vom 5. Juni 1886 bekannt gewordenen und in den Fig. 25 bis 27 Taf. 10

dargestellten Stickmaschine ebenfalls einen doppelarmigen Hebel zum Anheben der

Drückerstange an. Auf den einen Schenkel H dieses

Hebels H wirkt die Herzrollenscheibe S, während durch den zweiten Schenkel h2 die Drückerstange

D beeinfluſst wird. Durch Entfernen des Stiftes d bleibt der Hebel H ohne

Wirkung auf den Stoffdrücker und die Maschine arbeitet als Nähmaschine.

Auf den gleichen Grundgedanken wie die letztgenannten Einrichtungen, nur in der

Ausführungsform etwas abweichend, beruht der Stoffdrückermechanismus von Seidel und Naumann in Dresden (D. R. P. Kl. 52 Nr.

32618 vom 18. Februar 1885), dessen Construction sich aus den Fig. 28 und 29 Taf. 10

ergibt. Auf der kleinen Welle c sitzt der Winkelhebel

bd, dessen einer Schenkel b auf dem Umfange der im Kopfe der Maschine untergebrachten

Herzrollenscheibe a aufruht, während der auſserhalb des

Maschinenkopfes sich befindende zweite Arm des Winkelhebels d durch die aus den beiden gegen einander verstellbaren Theilen hh1 bestehende Schiene

H mit der Drückerstange verbunden ist. Bei einem

Anheben des Hebels b wird auch der Hebel d durch die Schiene H den

Drückerfuſs heben. Durch Verstellen der Theile hh1 gegen einander mit Hilfe der Schraube m kann die Hubhöhe verändert, aber auch gleich Null

gemacht werden, welches letztere auch der Fall ist, sobald die auf dem Schenkel d befestigte Nase d1 um die Schraube k

nach auſsen gedreht wird.

Der in Fig. 30

Taf. 10 wiedergegebene Stoffdrückermechanismus ist ein Beispiel für diejenige

Ausführungsform, bei welcher das Anheben der Drückerstange nicht direkt durch einen

zweiarmigen Hebel, sondern unter Vermittelung eines Zwischenstückes erfolgt. Dieses

Zwischenstück wird hier durch einen Keil f gebildet,

auf dessen ansteigender Fläche die Drückerstange b mit

Hilfe eines Ansatzes g aufruht. Sobald der Doppelhebel

cd durch die Herzrollenscheibe a um den Punkt e in

Schwingung versetzt wird, wird auch der mit ihm verbundene Keil f auf seiner Bahn h hin

und her gleiten und hierdurch die Drückerstange b

anheben bezieh. ein durch Feder l veranlaſstes Sinken

gestatten. Die Feder k bewirkt ein stetes Anliegen des

Hebels c an der Hubscheibe a, und durch Lösen

der Schraube i kann die Wirkung des Keiles f verändert werden.

Die bisher besprochenen Stoffdrückereinrichtungen bezogen sich auf diejenigen

Nähmaschinen, bei welchen eine Verschiebung des Stoffes durch den Stoffschieber

erfolgt. Es muſs nun auch derjenigen Einrichtungen gedacht werden, bei welchen diese

Verschiebung durch den Stoffdrücker bewirkt wird. Für die Lösung dieser Aufgabe sind

meines Wissens praktisch verwerthbare Vorschläge nur wenige gemacht worden, und von

diesen verdient wieder der von W. v. Pittler in

Gohlis-Leipzig die meiste Beachtung. Die nähere Einrichtung desselben möge bei

Betrachtung der ihm durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 44948 vom 10. August 1887 geschützten

Doppelsteppstich-Nähmaschine zur Herstellung plattstichartiger Stickereien

Berücksichtigung finden.

Wir kommen somit zu der vierten Bedingung, welche eine Doppelsteppstich-Nähmaschine

erfüllen muſs, falls sie als Stickmaschine Verwendung finden soll, und diese

Bedingung lautet: die Fadenführung muſs derart regulirt sein, daſs für kurz auf

einander folgende Stiche von beliebiger Länge auch eine genügend freie Fadenlänge

vorhanden ist. Diese Bedingungen werden im Allgemeinen entweder dadurch erfüllt,

daſs die Fadenspannscheiben in dem Augenblicke, wo sich die Nadel auſserhalb des

Stoffes befindet, also der Drückerfuſs gehoben ist, von einander entfernt werden, so

daſs sie den Faden freigeben; daſs zweitens die Spannscheiben bezieh. Spannplatten

mit so schwachem Drucke auf einander gedrückt werden, daſs stets ein leichtes

Abziehen des Fadens möglich ist, ausgenommen bei der Stichbildung, wo die

Fadenspannscheiben einen vermehrten Druck erfahren oder gebremst werden, damit sie

sich nicht drehen können, oder daſs drittens geeignet angeordnete Fadenaufnehmer

während der Stichbildung neuen Faden herbeiholen.

Eine Vorrichtung der ersten Art zeigt Fig. 31 Taf. 10

(Amerikanisches Patent Nr. 358963). Die Spannscheiben a

werden von der bügelartig gestalteten Feder b

beeinfluſst, auf welche der an der Nadelstange c

sitzende Keil d beim Aufsteigen der Nadelstange derart

einwirkt, daſs der mit ihr verbundene, die Spannscheiben tragende Bolzen e sich nach auſsen bewegt, die Spannscheiben also nicht

mehr unter Druck stehen und der Faden frei abgezogen werden kann.

Für die unter 2) genannten Fadenspannvorrichtungen liefern die in Fig. 32 bis 35 Taf. 10

dargestellten Einrichtungen einige Beispiele. Bei der in Fig. 32 veranschaulichten

und durch das Amerikanische Patent Nr. 277094 geschützten Vorrichtung läuft der von

der Spule a kommende Faden zwischen der festen Platte

b und der auf der unrunden Scheibe c aufruhenden federnden Platte d hindurch nach der Nadel. Im Augenblicke der Stichbildung wirkt die

Hubscheibe c auf die Platte d und preſst diese gegen die feste Platte b,

so daſs der Faden unter vermehrter Reibung abgezogen wird.

W. v. Pitller in Gohlis-Leipzig wendet bei seiner in

Fig. 33

Taf. 10 veranschaulichten und durch das D. R. P. Kl. 52 Nr. 41032 vom 28. Juli 1886

geschützten Vorrichtung zur Erzeugung einer wechselnden Oberfadenspannung zwei

Federn an, welche die Spannscheiben beeinflussen, und zwar eine Blattfeder a und eine Spiralfeder f.

Die letztere sitzt auf dem die Spannscheiben b

tragenden Bolzen c, der mit der im Maschinenkopfe

vorgesehenen Blattfeder a verbunden ist, ihre Spannung

wird durch eine Mutter regulirt. Im Augenblicke der Stichbildung wirken beide Federn

auf die Spannscheiben b, sobald sich jedoch die Nadel

auſserhalb des Stoffes befindet, also der Stoffdrücker gehoben ist, beeinfluſst die

Herzscheibe den Hebel c derart, daſs der an ihm

sitzende Stift e die Blattfeder nach auſsen drückt,

also ihre Wirkung auf die Spannscheiben b aufhebt,

welche somit nun nur noch unter dem Einflüsse der schwachen Feder f stehen, also ein leichtes Abziehen des Nadelfadens

gestatten.

Von der vorstehend beschriebenen Einrichtung unterscheidet sich die durch das D. R.

P. Kl. 52 Nr. 37090 vom 13. April 1886 geschützte und in Fig. 34 Taf. 10

dargestellte Einrichtung von G. Neidlinger in Hamburg

im Wesentlichen dadurch, daſs die Fadenspannscheiben f

für gewöhnlich von einer Feder, und zwar einer Spiralfeder g beeinfluſst werden, deren Wirkung im Augenblicke der Stichbildung durch

eine zweite innerhalb der erstgenannten Feder angeordnete Feder G verstärkt wird. Die Spannscheiben sitzen zu dem

Zwecke auf dem die Druckfedern gG tragenden festen

Bolzen F. Im Augenblicke der Stichbildung preſst die

unrunde Scheibe Ee das federnde Stück Ii gegen die Spannscheiben f und diese unter Spannung der Feder g gegen

die stärkere Feder G.

Eine Fadenbremsung kann anstatt durch ein kräftigeres Aufeinanderpressen auch durch

eine Bremsung der Spannscheiben erfolgen, und hierfür liefert die durch das

Amerikanische Patent Nr. 264388 geschützte in Fig. 35 Taf. 10

dargestellte Einrichtung ein Beispiel. Seine gewöhnliche Fadenspannung erhält der

Nadelfaden durch die durch Schraube c verstellbare

Feder b. Im Augenblicke der Stichbildung wirkt der um

Bolzen e drehbare Hebel mit Hilfe seines Schenkels d auf den Umfang der Scheiben a dadurch, daſs die auf der Nadelstangentriebwelle angeordnete unrunde

Scheibe g auf den federnden Schenkel f einwirkt, und es erhält der Faden somit eine stärkere

Bremsung, da die Spannscheiben sich schwerer drehen können.

Die in neuerer Zeit vorgeschlagenen Vorrichtungen zur Erzielung einer wechselnden

Oberfadenspannung verwenden geeignet angeordnete Fadenaufnehmer und vereinigen

dieselben direkt mit dem Fadenabzugshebel oder bringen sie gesondert von diesem an.

Eine Vorrichtung der ersten Art ist in Fig. 26 und 27 Taf. 10

wiedergegeben und wurde durch das bereits erwähnte D. R. P. Nr. 39625 von J. Brandt geschützt.

Die Anordnung des Doppelhebels bewirkt, daſs sowohl beim Aufgange als beim

Niedergange der Nadel Nähfaden von der Rolle R

abgezogen wird, und zwar dient der Theil des Fadens, welcher durch den Fadenhebel

F1 beim Niedergange

der Nadel freigegeben wird, zur Bildung der zur Stichbildung nöthigen Schleife,

durch welche das Schiffchen schlüpft, während derjenige Theil des Fadens, welcher

durch den Fadenhebel F2

beim Niedergange der Nadel geholt wird, als Reservefaden für die willkürliche

Stichlänge dient.

Um nun immer die nöthige Länge Reservefaden für die willkürliche Stichlänge zu

behalten und ferner zu verhindern, daſs bei kürzeren Stichen zu viel Faden vom Hebel

F2 geholt wird, war

es nothwendig, eine zweite Nähfadenspannung B2 anzuordnen, d.h. die zweite Nähfadenspannung B2 verhindert

einerseits, daſs der durch Hebel F2 zu viel geholte Faden zur Stichbildung verwendet

wird, und bewirkt andererseits, daſs ohne Gefahr für die Stichbildung selbst

jederzeit die nöthige Länge Faden für den zu bildenden Stich durch Verschiebung des

Stoffes herbeigeholt werden kann. Es kann also bei Verschiebung des zu

verarbeitenden Stoffes weder ein Reiſsen des Fadens noch ein Abbiegen der Nadel

stattfinden.

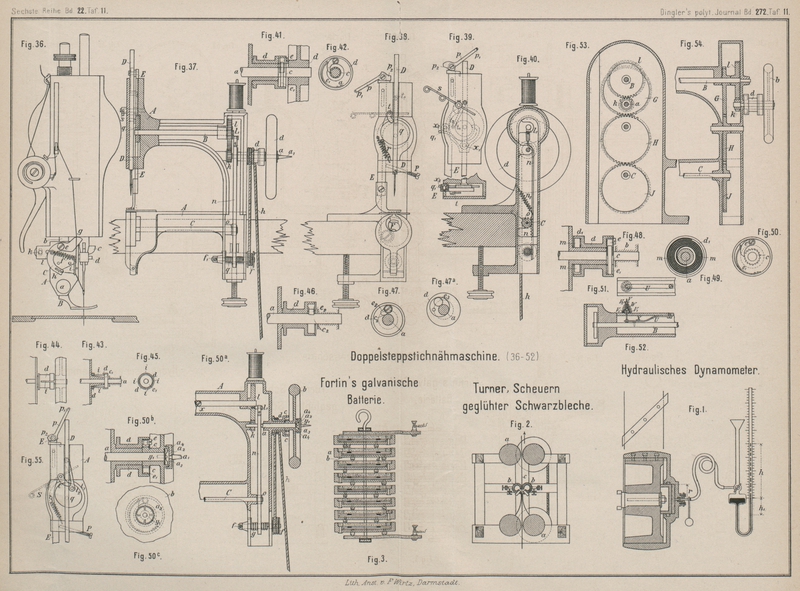

Ein Beispiel der zweiten Art liefert die in Fig. 36 Taf. 11

dargestellte und durch D. R. P. Kl. 52 Nr. 43862 vom 13. September 1887 geschützte

Einrichtung von G. Neidlinger in Hamburg. Dieselbe

besteht aus einem um die Stoffdrückerstange herumgreifenden Bügel A. Der vordere Theil desselben ist zu einer Platte und

der auf der anderen Seite der Stoffdrückerstange herumgreifende Theil zu einem

Finger c ausgebildet. Dieser Finger c ist derartig verlängert, daſs er über die

Befestigungsschraube d der Nadelstange greift. Der

ganze Apparat ist durch die Schraube a, welche durch

die vordere Platte A, den Stoffdrückerfuſs B und die Stoffdrückerstange b hindurchgreift, an letzterer befestigt. Auf der Platte A befindet sich noch ein um e drehbarer Hebel C, welcher bei g gegen den Untertheil des Nähmaschinenkopfes anstöſst

und durch die kleine Feder f in dieser Stellung

erhalten zu werden sucht.

Bei dem Heruntergange der Nadel hält der Stoffdrückerfuſs in seiner gewöhnlichen Art

den Stoff fest, wobei der Apparat in keiner Weise in Betracht kommt. Bei dem

Zurückgange der Nadel wirkt jedoch der Apparat von dem Augenblicke an, in welchem

die aufwärts gehende Nadelstangenschraube d den Finger

c berührt. Diese Schraube nimmt den Finger c und den damit in fester Verbindung befindlichen

Apparat und den Stoffdrückerfuſs bis zu ihrer höchsten Stellung mit (Fig. 36).

Dadurch wird der unter dem Stoffdrückerfuſse liegende Stoff, welcher einen gewissen,

beliebig langen Stich erhalten soll, frei und kann entsprechend verschoben werden.

Zugleich wird aber auch durch dieses Hochnehmen des Apparates der um e drehbare, an den Untertheil des Nähmaschinenkopfes anstoſsende

Hebel C gedreht, bezieh. der Berührungspunkt g desselben rückt an den Nähmaschinenkopfuntertheil

weiter nach rechts, wobei die kleine Feder f gespannt

wird. Der am entgegengesetzten Hebelende von g

befindliche Haken h, welcher den zur Nähnadel gehenden

Faden faſst, hat sich dabei von dem fest auf der Platte A sitzenden, zur Fadenführung dienenden Haken i entfernt, spannt dadurch den Faden und zieht die Schlinge in dem Stoffe

zusammen.

Beim Heruntergange der Nadel wird dieser Faden beim gleichzeitigen, durch die

Einwirkung der kleinen Feder erfolgenden Rückgang des Hebels C in seiner früheren Stellung lose und kann nun die Nadel auf dem zwischen

Auf- und Niedergang verschobenen Stoffe den gewünschten Stich ausführen, ohne ein

Reiſsen des Fadens herbeizuführen und ohne die für die Stichbildung erforderliche

Fadenspannung zu beeinträchtigen.

Um den Stoffdrückerfuſs B mehr oder weniger heben zu

lassen bezieh. einen überflüssigen Hub desselben zu vermeiden, ist der Finger c drehbar an der Platte A

um l und feststellbar durch die Klemmschraube k angeordnet. Je nach dem Festklemmen des Fingers in

der Mitte des Schlitzes der Schraube k (wie Fig. 36 zeigt)

oder in dessen oberem bezieh. unterem Ende wird der Finger c, später oder früher als die Mittelstellung angibt, gegen den

Nähmaschinenkopf treten und also den Aufwärtsgang des Stoffdrückerfuſses B später oder früher beendigen.

Mit Betrachtung dieses letzten Beispieles wären wir nun mit der näheren Behandlung

der einzelnen Bedingungen, welche eine zum Sticken dienende Nähmaschine erfüllen

soll, zu Ende und hätten nur noch die Frage aufzuwerfen, welche Nähmaschinen lösen

denn nun diese Aufgabe in einfacher und sinnreicher Weise? So einfach wie die

Beantwortung dieser Frage auf Grund des im Vorstehenden behandelten umfangreichen

Materials auch scheint, so schwer ist ihre praktische Lösung. Wohl hat man

Doppelsteppstich-Nähmaschinen mit den einzelnen Vorrichtungen ausgestattet, welche

den vier genannten Bedingungen entsprechen; aber eine Bedeutung und gewerbliche

Verwerthbarkeit haben meines Wissens diese Maschinen nicht erlangt; da ihre

Handhabung zu schwierig und zu viel Handgriffe erfordert, welche für den kaum mit

dem einfachen Mechanismus einer Singer-Maschine

vertrauten Laien unausführbar sind.

Soll eine Doppelsteppstich-Nähmaschine gleichzeitig als Stickmaschine Verwendung

finden können, so müssen all die verschiedenen Mechanismen derart angeordnet sein,

daſs eine Umwandlung auf einfachste Weise möglich wird und möglichst durch einen

einfachen Handgriff mehrere Mechanismen gleichzeitig eingestellt werden.

Eine einfache Lösung der Aufgabe zeigt die Maschine von W. v.

Pittler in Leipzig (D. R. P. Kl. 52 Nr. 44948 vom 10. August 1887) und sei

dieselbe im Nachstehenden noch etwas näher betrachtet.

Der Antriebsmechanismus der Maschine besteht im Wesentlichen aus der Antriebshülse

d, welche lose auf der Nabe des Gehäuses sitzt und

entweder, um die Schwungrad welle in Umdrehung zu versetzen, mit einem Sperrkegel

e (Fig. 41, 42 und 48 bis 50 Taf. 11) versehen ist,

welcher in ein auf der Schwungradwelle a oder auf der

Schwungradnabe sitzendes Zahnrädchen c eingreift, oder

mit einem einfachen, als Bremse wirkenden, excentrisch gelagerten Hebel e2, oder einer in

gleicher Weise wirkenden Kugel oder cylindrischen Rolle, welche durch Reibung die

Schwungradwelle beeinflussen, versehen ist, oder welche Antriebshülse nur mehrere

Male geschlitzt ist, um durch Anziehen der Treibschnur h den Durchmesser der Hülse derart zu verkleinern, daſs sie sich fest um

die Schwungradwelle a bezieh. den Bund c1 legen kann, so daſs

durch die damit auf letzterer entstehende Reibung gleichfalls ein Mitnehmen

derselben erfolgt.

Die Hülse d ihrerseits wird durch eine mehrere Male um

sie herumgewundene Triebschnur h in Umdrehung versetzt,

welche entweder nach den Modificationen Fig. 37, 41 bis 47 auf einer besonderen

Rolle f (vgl. Fig. 37) oder nach den

Modificationen Fig.

48 bis 50 direkt an der Hülse d befestigt ist.

Auf der Schwungradwelle a sitzt auſserhalb des Gestelles

A ein Schwungrad b,

und die Schwungradwelle a läuft in eine stumpfe Spitze

a1 aus, welche zum

Aufstecken der Spulen beim Fadenaufspulen dient.

Die Triebschnur h hängt, nachdem sie einige Male um die

Hülse d gewickelt ist, bis fast auf den Boden herab und

läuft in eine Schlinge aus, welche so groſs ist, daſs der Fuſs einer nähenden Person

darin Platz hat; die Maschine selbst wird an eine beliebige Tischkante

angeschraubt.

Die Wirkungsweise ist folgende:

Wird die Triebschnur h durch den Fuſs nach unten

gezogen, so wickelt sich dieselbe von der Rolle f ab,

legt sich aber in ihren Windungen fest um die Hülse d,

indem sie von der Feder g in Folge deren Spannkraft in

der entgegengesetzten Richtung des Anzuges durch den Fuſs straff angezogen wird;

dadurch nun, daſs sich die Schnur h fest um die Hülse

d legt, versetzt sie diese in Umdrehung und

dieselbe nimmt mittels des Sperrkegels e, der in das

Zahnrädchen c der Schwungradwelle a eingreift, letztere mit.

Wird die Antriebsschnur k durch den Fuſs losgelassen, so

bewirkt die beim Anziehen der Schnur in der Spirale g

aufgespeicherte Spannkraft ein Zurückdrehen der Rolle f

und damit ein Zurückziehen bezieh. Wiederaufwickeln der Schnur auf letztere, wobei

dieselbe die Hülse d in der entgegengesetzten Richtung

mitnimmt, während die Schwungradwelle a mittels des

Schwungrades in der erhaltenen Umdrehungsrichtung verharrt und durch Wiederholung

des beschriebenen Anziehens der Triebschnur h durch den

Fuſs in derselben erhalten wird.

In den Modificationen (Fig. 43 bis 45) ist die

Antriebsweise der Hülse d ganz die gleiche, wie

vorstehend beschriebene, nur wird hier die Umdrehung der Schwungradwelle a mittels der Hülse d

nicht durch einen Sperrkegel e, sondern durch direkte

Einwirkung der Hülse d auf die Schwungradwelle a selbst bewirkt, indem die Hülse in Folge mehrfacher

Schlitzungen i durch Anziehen der Triebschnur h zusammengedrückt bezieh. in ihrem Durchmesser

verkleinert wird, so daſs sie sich in Folge dessen fest um den Bund c1 der Schwungradwelle

oder um diese selbst legt und solche auf diese Weise durch Reibung mitnimmt; wird

die Schnur gelockert, so erweitert sich auch naturgemäſs die Hülse d wieder, so daſs sich die Schwungradwelle ohne

Hinderung weiter drehen kann, in welcher Drehung dieselbe durch erneuertes Anziehen

der Antriebsschnur h erhalten wird.

Die in Fig.

46, 47

und 47a

dargestellte Modification weicht von der vorhergehenden dadurch ab, daſs statt des

Sperrkegels e ein einfacher, excentrisch gelagerter

Hebel e2 in der Hülse

d angebracht ist, welcher sich, wenn die Hülse d in Umdrehung gesetzt wird, gegen den Bund c2 der Schwungradwelle

a oder auch direkt gegen diese selbst preſst und

sie durch Reibung mitnimmt. Statt des Hebels e2 kann auch eine cylindrische Rolle oder Kugel

angewendet werden, die in eine excentrisch zur Schwungradwelle eingedrehte

Ausbohrung der Hülse lose eingelegt ist und durch die Umdrehung der Hülse gegen

deren Wandung und gegen die Welle a gepreſst wird,

wodurch eine Reibung zwischen Hülse und Welle a

entsteht, welche letztere zwingt, sich in der Richtung der Hülse mitzudrehen.

Die in Fig. 48

bis 50

dargestellte Modification unterscheidet sich von der vorstehend beschriebenen

dadurch, daſs hier die Antriebsschnur h nicht auf einer

besonderen Rolle f, sondern direkt auf der

Antriebshülse d befestigt ist; die Rolle f sammt Bolzen f1 mit der Feder g fällt

hier also weg, dafür ist letztere in Form einer Spiralfeder m in der Hülse d selbst untergebracht. Diese

Hülse d ist dazu mit einem ausgebohrten Kopfe d1 versehen, in welchen

die Feder m eingelegt ist, mit dem einen Ende an der

Hülse, mit dem anderen an der Nabe des Maschinengestelles befestigt.

Wird nun die Antriebsschnur h, die gleichfalls mehrfach

um die Hülse d gewickelt ist, angezogen, so versetzt

sie die Hülse in Umdrehung und diese nimmt die Schwungradwelle a in einer der oben beschriebenen Modificationen mit

und spannt damit auch gleichzeitig die Spiralfeder m

an. Wird jetzt die Schnur h losgelassen, so bewirkt die

angezogene Spirale m ein Zurückdrehen der Hülse d und auch zu gleicher Zeit ein Zurückziehen und

Wiederaufwickeln der Schnur h auf dieselbe, ohne jedoch

die Schwungrad welle a in ihrer Weiterdrehung zu

hindern.

Das Rädchen c oder der Bund c1 auf der Schwungradwelle kann auch statt

auf dieser auf der Nabe des Schwungrades angebracht sein, wie in Fig. 50a, 50b und 50c

dargestellt ist. Diese Anordnung läſst sich in allen vorherbeschriebenen

Modificationen anwenden, und besteht dieselbe darin, daſs das Schwungrad nicht fest,

sondern lose auf der Schwungradwelle a sitzt und diese

von dem ersteren nur durch Reibung in Umdrehung versetzt wird, indem das Schwungrad

in Folge seiner Umdrehung das Bestreben hat, in der Richtung gegen die Scheiben a2

a3 von der

Schwungradwelle abzugleiten; dabei wird es aber von der Scheibe a2 aufgehalten; es

drückt nun in Folge seiner Fliehkraft gegen dieselbe und versetzt sie in Umdrehung,

wodurch auch die Schwungradwelle mitgenommen wird, da diese mit derselben verbunden

ist.

Diese Anordnung hat den Zweck, daſs der Nähmechanismus bei den geringsten, durch

Knoten in dem Faden bereiteten und sonstigen Hindernissen sofort und so lange

automatisch auſser Thätigkeit gesetzt werden kann, bis das Hinderniſs beseitigt ist,

ohne währenddessen das Schwungrad in seiner Drehung aufzuhalten.

Es wird diese selbsthätige Hemmung des Nähmechanismus durch etwaige Knoten im Faden

dadurch erreicht, daſs die Schaukel s (vgl. Fig. 55) durch

solche Knoten tiefer als gewöhnlich nach unten gezogen bezieh. mitgenommen wird;

dadurch sackt oder stemmt sich der Hebel t gegen die

Krümmung t2 des mit der

Curvenscheibe und der Nadelstange verbundenen, letztere bewegenden Hebels t1, wodurch derselbe

auf den Nähmechanismus eine schwache Bremsung ausübt, welche genügt, ihn zum

Stillstande zu bringen. Um es zu ermöglichen, daſs die durch einen Knoten im Faden

hervorgerufenen oder sonstigen schwachen Widerstände auf den Nähmechanismus stets

genügen, denselben zum Stillstande zu bringen, ist eine Regulirung der Stärke der

Reibungen des Schwungrades gegen die Scheibe a2 bezieh. die Schwungradwelle derart getroffen, daſs

durch entsprechendes Anziehen der Mutter a4 ein bestimmter Druck auf die hohle Scheibe a3 und durch diese auf

die Scheibe a2 ausgeübt

wird, daſs letztere dem Schwungrade stets nur einen solchen Widerstand entgegensetzt

als zur Erzeugung einer Reibung zwischen Schwungrad und Scheibe nöthig ist, die dem

jedesmaligen Kraftaufwande des Nähmaschinenmechanismus beim Sticken oder Nähen

verschieden starker Stoffe entspricht, so daſs der geringste, durch Knoten oder

andere Hindernisse erzeugte Widerstand gegen den Nähmechanismus genügt, denselben

zum Stehen zu bringen, ohne gleichzeitig die Drehung des Schwungrades aufzuheben.

Auch kann die Anordnung so getroffen sein, daſs das Schwungrad die Welle direkt

durch Reibung mitnimmt, indem es an einem entgegengesetzt der Scheibe a2 liegenden Bunde der

Welle durch Anziehen der Mutter a4 mehr oder weniger gedrückt oder von demselben

abgezogen wird.

Die Uebertragung der Bewegung der Schwungradwelle a auf

den Nähmechanismus, d.h. auf die Nadelwelle B und die

Schiffchenwelle C kann gleichfalls auf verschiedene

Weise, je nach dem angewendeten Nähsysteme, erfolgen. In den hier dargestellten

Anordnungen (Fig.

37 bis 40) ist ein eine schwingende Bewegung ausführendes Schiffchen angenommen,

die Schiffchenwelle C führt demnach, entgegengesetzt

der Nadelwelle B, nicht eine volle Drehung aus, sondern

nur eine Schwingbewegung.

Die Nadelwelle B wird nach der in Fig. 37 und 40

dargestellten Anordnung durch die Räder k und l in Umdrehung versetzt, während die Schiffchenwelle

C und mit dieser das Schiffchen mittels einer am

Zapfen l1 des Rädchens

l aufgehängten Zahnstange n, die in das excentrisch auf der Schiffchenwelle C befestigte Zahnrädchen o eingreift, in

Schwingung versetzt wird.

Die Feder n1 bewirkt ein

stetes Eingreifen der Zahnstange n in die Zähne des

excentrischen Rädchens o, welch letzteres deshalb

excentrisch angeordnet ist, um dem an der Schiffchenwelle sitzenden Schiffchen eine

langsame Anfangs- und schnellere Endgeschwindigkeit mitzutheilen.

Die Nadelstange D erhält von der Nadelwelle B durch eine Curvenscheibe, wie hier angenommen, oder

durch ein sogen. Herz oder eine sonst an Nähmaschinen übliche Vorrichtung eine auf

und nieder gehende Bewegung.

Der Presserfuſs oder Stoffdrücker dient zugleich als Transporteur und es erfolgt die

zum Transportiren nöthige seitliche Verschiebung der Drückerstange, wie in Fig. 38 und

39

dargestellt, durch die Curvenscheibe q, indem diese die

Drückerstange mittels der an letzterer angebrachten Rolle q1 seitlich abdrückt. Die Aushebung der

Drückerstange beim Rückgange erfolgt durch einen gekrümmten, bei x1 drehbar gelagerten

Hebel x2

, dessen eines Ende unter der Rolle q1 liegt und in dem

entsprechenden Momente von einer Hubscheibe derart gehoben wird, daſs dasselbe die

Stange mittels der Rolle q1 aushebt. Gleichzeitig bewirkt die Feder ein Zurückziehen der Stange bis

zu der durch die Stellschraube P bestimmten

Stellung.

Bei der Anwendung des Apparates als Stick- und Stopfmaschine erfolgt eine Hebung der

Drückerstange in senkrechter Richtung, indem beim Hochgehen die Nadelstange den über

ihr liegenden Hebel p in gerader Richtung seitwärts

schiebt, bis der Hebel p mit dem Ansätze p2 auf dem Gestelle

aufliegt; beim weiteren Hochgehen der Nadelstange verlegt sich nun der bisherige

Drehpunkt des Hebels in den Ansatz p2, mit welchem derselbe auf dem Maschinengestelle

aufliegt, so daſs ein Hochheben der Drückerstange in ihrer Verbindung mit dem Hebel

p erfolgt. Beim Sticken wird an der Drückerstange

der Transporteurfuſs durch einen anderen ersetzt, der so beschaffen ist, daſs durch

seine Verbindung mit der Drückerstange diese so weit in senkrechter Richtung

hochgehoben wird, daſs beim Auf- und Niedergehen derselben während des Stickens die

Rolle q1 weder mit der

Curvenscheibe noch dem

Excenter in Berührung kommt, eine Beeinflussung derselben durch letztere also nicht

erfolgen kann.

Der Hebel p dient in dieser Anordnung als

Fadenlockerungs- und Abzugshebel, während derselbe beim Nähen die in Fig. 38 gezeichnete

Stellung einnimmt und als Fadenführung dient.

Die Fig. 53

und 54

stellen eine Uebertragung der Bewegung von der Nadelwelle B auf die Schiffchenwelle C bei Anwendung von

rotirenden Schiffchen durch ein System excentrisch angeordneter Räder GHJ dar, um die oben erwähnte langsame Anfangs- und

schnellere Endgeschwindigkeit des Schiffchens zu erreichen.

Der Antriebsmechanismus ist in seinen verschiedenen Modificationen auch an allen

Nähmaschinen anzubringen, wodurch die nachtheiligen Folgen für die nähende Person

durch die jetzt üblichen Tretvorrichtungen beseitigt werden.

In den Fig. 51

und 52 ist

eine zum Sticken erforderliche doppelte, gegenseitig wirkende Fadenspannung

dargestellt, in welcher die Spannscheiben v1 einmal durch die Feder u eine stärkere Spannung erreichen und., wenn diese durch Abdrücken dieser

Feder u durch den Knopf x

auf der Nadelwelle B aufgehoben wird, von der über den

Spannscheibchen v1

liegenden, schwächer gespannten Spiralfeder w weiter in

einer leiseren Spannung erhalten werden, um den Faden beim Weiterführen des

Stickrahmens zum nächsten Stiche zu halten.

H.

Glafey.