| Titel: | Verfahren zur Reinigung von Wolle und Fellen. |

| Autor: | P. Behrend |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 224 |

| Download: | XML |

Verfahren zur Reinigung von Wolle und

Fellen.

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Verfahren zur Reinigung von Wolle und Fellen.

Watson Smith gibt in einem Vortrage, gehalten vor der

Society of Chemical Industry (Januar 1889), eine

ausführliche Beschreibung verschiedener Reinigungsverfahren für Wolle und Felle und

schildert die neuen von Singer und Judell in Adelaide dazu angewandten patentirten

Apparate folgendermaſsen:

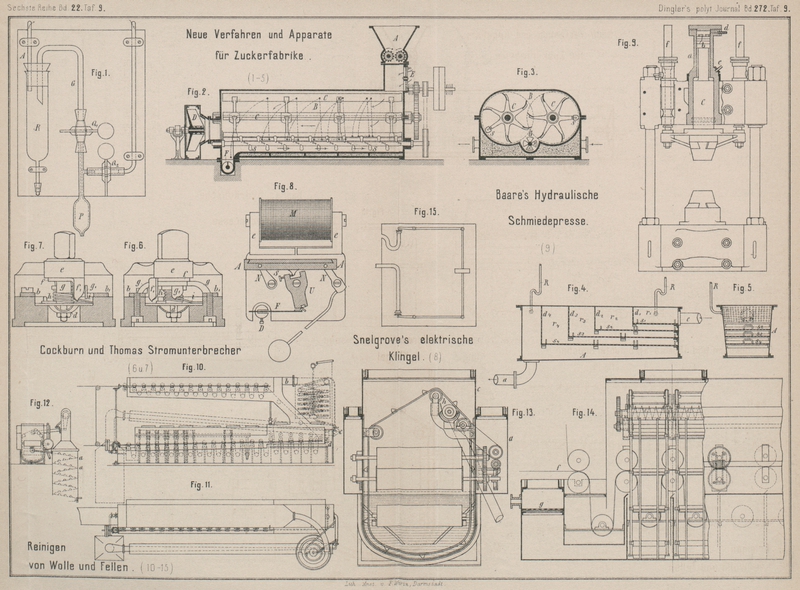

Die rohe Wolle wird auf einen endlosen Streifen von Drahtgaze gelegt (Fig. 10 und 14), ein

zweites Band bildet eine aufliegende Decke und hält die Wolle beim Eintritt in den

Apparat; dieser ist von Eisen, 35 Fuſs lang – für 50 bis 60 Ballen in 24 Stunden.

Die Deckel u.s.w. sind unter Wasserverschluſs. Das doppelte Band, welches die rohe

Wolle trägt, gelangt in die erste Reihe von Zellen oder Cisternen, welche, wenn der

Apparat in Thätigkeit, leer, wenn auſser Betrieb, um den Rand des Deckels zu

schlieſsen, mit Wasser gefüllt sind. Das Band mit der Wolle geht in die erste Zelle

über eine Walze, unter eine andere im unteren Theil der Zelle, steigt dann unter den

Deckel und geht zwischen zwei Preſswalzen hindurch, kommt dann in das erste mit

Schwefelkohlenstoff gefüllte Gefäſs (Fig. 10 und 14) herab und

wird vor dem Eintritt in das zweite Gefäſs wieder zwischen Preſswalzen gedrückt. So

wird es in 14 Schwefelkohlenstoff enthaltenden Gefäſsen gewaschen und ausgepreſst,

bevor es 5 tiefere, nur mit Wasser gefüllte Cisternen, in denen es gleichfalls

gewaschen und gepreſst wird, durchläuft (Fig. 10). Das Band mit

der Wolle steigt dann in eine Trockenkammer wiederum auf 2 Walzen. In dieser Kammer

wird es über hohlen Walzen, die innerlich mit Dampf erhitzt sind, auf- und abwärts

bewegt und bringt

dann die zwischen zwei heiſsen Walzen ausgepreſste gewaschene und getrocknete Wolle

heraus. Das obere Band geht nun wagerecht zu einer entfernt liegenden Walze, bevor

es hinabsteigt, während das untere, welches die Wolle trägt, früher heruntergeht,

die Wolle in einen passenden Behälter lallen läſst und als oberes wieder in den

Apparat eintritt, in welchen auch das andere, von neuem mit Wolle belegt, als

unteres gelangt (Fig. 10 und 14). Der Lauf der Wolle

ist somit als ein fortlaufender selbsthätiger charakterisirt.

Die Trockenkammer verbindet ein weites Rohr mit einem cylinderförmigen

Schlangencondensator. In diesem weiten Rohre ist durch die saugende Wirkung eines

unter Druck stehenden Wasserstrahles (bei b

Fig. 10) ein

Zug erzeugt. Dieser Zug ist sehr gering, ähnlich dem in dem

Schwefelsäure-Kammersysteme; er verhindert, daſs die Schwefelkohlenstoffdämpfe

entweichen und unter den Deckel der leeren Zelle, in welche die Wolle zuerst

eintritt, gelangen, und bewirkt, daſs die Dämpfe des Schwefelkohlenstoffes aus der

Trockenkammer nach dem Schlangenkühler gelangen, von wo sie verdichtet wieder zu dem

System zurückkehren. Die Verbindung zwischen der Atmosphäre der mit

Schwefelkohlenstoff gefüllten Zellen und der Trockenkammer ist durch ein Zugrohr,

welches mit einem Hahn versehen ist, hergestellt (e

Fig. 10). Die

allgemeine Bewegung der Atmosphäre im System geht in der Richtung der Drahtgaze, von

dem Eintritt derselben nach dem Wasserstrahl und Condensator; alle Dämpfe von

Schwefelkohlenstoff im Inneren des Systems gelangen nach dem Condensator und von da

nach dem „Trennungsgefäſse“, welches das Wasser und den Schwefelkohlenstoff

trennt (d

Fig. 10).

Während der Schwefelkohlenstoff das Fett der Wolle löst, fällt der anhaftende Schmutz

heraus und auf den Boden der Gefäſse. Durch jede der ersten 6

Schwefelkohlenstoffcisternen arbeitet eine endlose Kette durchbohrter Streuer (Fig. 13 und

14). Die

Böden der Cisternen werden beständig bestreut; der ölige Schwefelkohlenstoff geht

zurück in die Cisternen, während die kleinen Streu-Eimerchen aufwärts bewegt werden.

Diese Eimerchen entleeren bei ihrer Abwärtsbewegung und folgendem Umstürzen ihren

Inhalt in eine halbkreisförmige Rinne h (Fig. 13),

durch welche eine endlose Schraube (Fig. 14) arbeitet. Diese

Schraube treibt den Schmutz und Sand, die noch etwas öligen Schwefelkohlenstoff

enthalten, in langsam aufwärts steigender Richtung entlang der Rinne, und bewegt

gleichzeitig ein isolirtes Streusystem, ähnlich dem schon erwähnten, nur daſs es mit

undurchbohrten Eimerchen versehen ist. Dieses System ist an der 10. Cisterne, bringt

beständig reinen Schwefelkohlenstoff und entleert ihn in die Rinne, welche Schmutz,

Sand und noch etwas Oel enthält (Fig. 10). Der

Schwefelkohlenstoff flieſst durch seine eigene Schwere zurück nach der ersten Zelle

und in entgegengesetzter Richtung als der Schmutz und Sand, der somit beständig

gewaschen wird. Die

Waschflüssigkeiten gelangen alle in das erste Gefäſs, welches den am meisten

verunreinigten oder stark belasteten Schwefelkohlenstoff enthält. Der gewaschene

Schmutz und Sand fallen entlang der Schraube in ein Rohr (Fig. 10 und 13), von wo

sie in eine in der Zeichnung nicht sichtbare Retorte fallen, die mit einem Liebig'schen Kühler verbunden ist. In dieser Retorte

werden sie erhitzt, und der Schwefelkohlenstoff entweicht, wird verdichtet und

gelangt nach c (Fig. 10). Die Retorte

besteht aus einem langen Rohre, in welchem eine endlose Schraube arbeitet, ist

doppelt mit Dampf umgeben und das Ende ist mit einem Aspirator verbunden, der den

Schwefelkohlenstoff absaugt. Sand und Schmutz fallen heraus.

Das wichtigste bei dieser Anordnung ist der Gang der Dämpfe. Der oben erwähnte Dampf

oder Wasserstrahl, der den Zug erzeugt, treibt die Dämpfe in den Schlangenkühler b (Fig. 10). Dieser beginnt

weit und wird nach unten zu immer enger. Die condensirte Flüssigkeit gelangt aus dem

Kühler in einen kleinen Sammelraum, flieſst durch ein Rohr nach dem

Schwefelkohlenstoffrohr c (Fig. 10), wo sie sich mit

dem Strome, der bei der noch zu beschreibenden Wiedergewinnung erzeugt wird,

verbindet. Der Schwefelkohlenstoff fällt dann in die Cisterne am Schlusse des

Zellensystems, wo er sich unter Wasser als schwerere Schicht absetzt. Die durch das

System gesogene Luft entweicht durch das senkrechte Rohr, das auf dem Sammelraume am

Ende des Schlangenkühlers befestigt ist; die geringe Menge Schwefelkohlenstoff, die

zugleich mit der Luft entweicht, ist nicht beachtenswerth. Das Ende des Rohres wird,

wenn der Apparat nicht in Betrieb, durch ein Ventil geschlossen.

Die Trennung des Schwefelkohlenstoffes und Wassers des letzten Gefäſses geschieht

folgendermaſsen: Das überflieſsende Syphonrohr ist ebenso, wie das zur Trennung von

Wasser und Naphta gebräuchliche (Fig. 15), nur ist in

diesem Falle die untere Schicht das werthvolle und die obere das Wasser. Eine

selbsthätige Anordnung ist nöthig, um zu verhindern, daſs das Niveau des

Schwefelkohlenstoffes über eine gewisse Höhe hinausgeht, damit nicht

Schwefelkohlenstoff in das überflieſsende Wasser gelangt; dieses wird auf sinnreiche

Weise bewirkt. Der Schwefelkohlenstoff flieſst in die den Wassercisternen nächste

Schwefelkohlenstoffzelle und das Wasser in die Wassercisterne, die die Trennung

selbsthätig hervorruft. Diese selbsthätige Wirkung verursacht ein Schwimmer (Fig. 15 und

10),

welcher in dem Wasser untersinkt, in Schwefelkohlenstoff aber schwimmt; durch diesen

geht oben und unten ein dünner Stab mit Wirbeln an dem einen Ende, verbunden mit den

Ausläufern zweier Hebel. Die Enden der Hebel tragen Stöpsel, die durch Oeffnen und

Schlieſsen das Abflieſsen des Wassers und Schwefelkohlenstoffes oben und unten

gestatten. Steigt in dem „Theiler“ das Niveau des Schwefelkohlenstoffes, so

hebt sich der Schwimmer

und zugleich die achsialen Hebelstangen; der obere Stöpsel schlieſst das Abfluſsrohr

für das Wasser und der untere öffnet das für den Schwefelkohlenstoff, der Schwimmer

sinkt, es schlieſst sich der untere Syphon und das Wasser flieſst oben ab. Die

überflieſsenden Flüssigkeiten bewegen sich in entgegengesetzter Richtung, als das

die Wolle tragende Band, liefern reine Extractionsstoffe und ersetzen die schon in

Arbeit gewesenen.

Der Schwefelkohlenstoff flieſst von Cisterne zu Cisterne über, bis er das erste

Gefäſs erreicht, tritt hier unter die Band und Walzen haltende Zelle und geht durch

ein feines Sieb von Drahtgaze (g

Fig. 14),

tritt durch ein Rohr mit Regulirungshahn (Fig. 10) aus in eine

Retorte von besonderer Construction (Fig. 12). Das Innere ist

so eingerichtet, daſs der Fett enthaltende Schwefelkohlenstoff unter schräg

liegenden hohlen Platten flieſst; entlang dem Boden der Aushöhlung befindet sich ein

Dampfrohr. Das Oel, frei von Schwefelkohlenstoff, erreicht schlieſslich den Boden

der Platten oder Trogreihe in der Retorte, sammelt sich in einer kleinen Cisterne

an, aus der es durch ein Rohr abflieſst (Fig. 12). Das Dampfrohr

bildet, um eine Verstopfung des abflieſsenden Oeles zu verhindern, einen geringen

Bogen oder Brücke an den jedesmaligen Enden der Platten a

a (Fig.

12). Einige wichtige constructive Anordnungen sind noch bemerkenswerth.

Die inneren und äuſseren Wände der Schwefelkohlenstoffcisternen sind abgeschrägt;

die schrägen Richtungen wachsen mit der Tiefe der Gefäſse, während sie die von den

Walzen ausgepreſsten Flüssigkeiten in die entsprechenden Cisternen führen, so daſs

die reineren Schwefelkohlenstoff enthaltenden Zellen nicht durch weniger reinen der

nächsten Zellen verunreinigt werden. Durch das Anwachsen der Tiefe ist Gelegenheit

gegeben, daſs in jeder Cisterne der Schwefelkohlenstoff sich so viel als möglich mit

Fett sättigt, die Flüssigkeit von geringerem specifischen Gewicht flieſst je in das

benachbarte Gefäſs über. Bei den Wassercisternen ist die Einrichtung ähnlich, nur

daſs hier das mit Salzen u.s.w. gesättigte Wasser das höchste specifische Gewicht

hat und daher das Ueberflieſsen von dem Boden des einen nach der Spitze des nächsten

Gefäſses erfolgt.

Der Apparat wird seit einiger Zeit von den Erfindern in Australien mit Erfolg

angewandt, ohne daſs die Nachbarschaft durch Schwefelkohlenstoff irgendwie belästigt

wird.

Ein ähnlicher Apparat mit Anwendung von Benzin oder Petroläther ist kürzlich G. und A. Burnell in Adelaide patentirt worden. Hierbei

muſs jedoch der käufliche Petroläther erst zur Befreiung von fettigen und harzigen

Producten rectificirt werden.

Singer und Judell geben an,

daſs der Vortheil ihres Apparates die Kosten der Anschaffung des

Schwefelkohlenstoffes, sowie die Patentgebühr deckt.

P.

Behrend.

Tafeln