| Titel: | Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 228 |

| Download: | XML |

Neuere Verfahren und Apparate für

Zuckerfabriken.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes S. 128

d. Bd.)

Mit Abbildungen auf Tafel

9.

Neuere Verfahren und Apparate für Zuckerfabriken.

Die Zuckerfabrikation Deutschlands in der Arbeitszeit 1887

bis 1888 stellt sich nach den amtlichen Angaben wie folgt:

In Thätigkeit waren 391 Fabriken. Dieselben verarbeiteten 69639606

Doppelcentner Rüben, wovon 54,5 selbstgebaute und 45,15 zugekaufte. Die Ernte betrug

im Durchschnitte 264 Doppelcentner auf das Hektar.

Aus 100k versteuerter Rüben

wurden gewonnen:

Füllmasse

16,14k

Rohzucker aller Producte

13,08

Melasse

2,63

Aus 100k Füllmasse wurden

gewonnen:

81k,03

Rohzucker aller Producte

16k,29

Melasse.

Zur Darstellung von 100k

Rohzucker sind erforderlich gewesen 7,65 Doppelcentner Rüben.

Es betrug die Einfuhr:

Raffinirter Zucker

15799

Doppelcentner

Rohzucker

40789

„

Syrup

26842

„

Die Ausfuhr gegen Ausfuhrvergütung:

Rohzucker

3447108

Doppelcentner

Kandis- u.s.w. Zucker

1322128

„

Anderer harter Zucker

207438

„

Ohne Vergütung:

Zucker

546

„

Melasse

575463

„

Es stellt sich der Gesammtumsatz auf Rohzucker berechnet:

9106984

Doppelcentner

Rohzucker

Die Einfuhr

72815

„

„

Zusammen

9179799

„

„

Ausfuhr

5147232

„

„

daraus berechnet der Verbrauch auf 4032567; auf den

Kopf der Bevölkerung 8k,5.

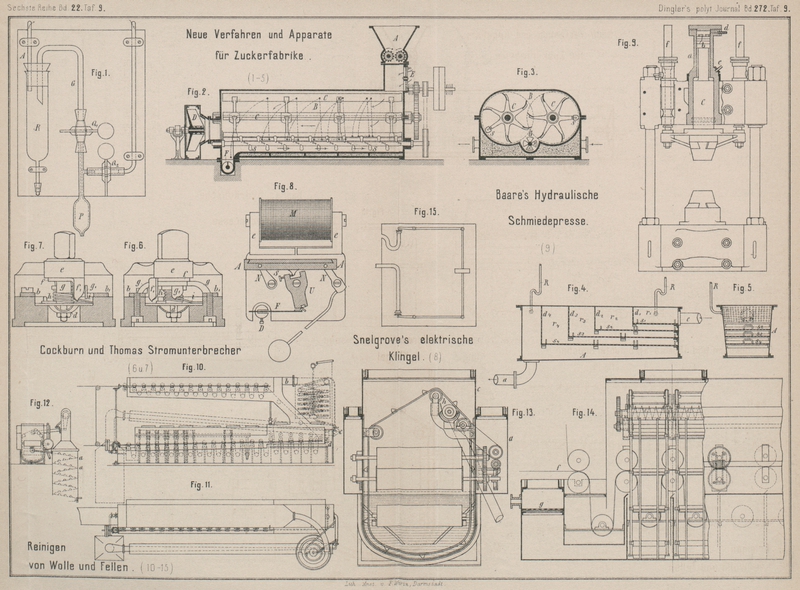

In Fig. 1 Taf.

9 ist eine für B. Gerdes (Gröbers, Provinz Sachsen)

patentirte Pipette (D. R. P. Nr. 44728 vom 21. Januar 1888) zum raschen und genauen

Abmessen von Flüssigkeiten, besonders von Rübensäften,

Zuckerflüssigkeiten und Bleiessig bei den

Zuckerbestimmungen, abgebildet.

Der Apparat wird mittels seiner 4 Füſse an die Wand geschraubt.

Hierauf verbindet man (durch Gummischlauch, Glas- oder Bleirohr) das linke

Messingrohr A mit einer Saug-, das rechte auf gleiche

Weise mit einer Druckvorrichtung, entsprechend je einer Wasserhöhe von etwa 40cm, welche beide Vorrichtungen aus Flasche,

Gasometer u. dgl. leicht zusammengestellt werden können.

Behufs Ausführung der Abmessung bringt man die abzumessende

Flüssigkeit in einer Schale an die Pipette P, so daſs

deren Spitze eintaucht, und öffnet den oberen Quetschhahn Q1, wodurch die Pipette sich rasch bis

über den seitlichen Rohransatz füllt, ohne daſs die Flüssigkeit in diese eintreten

kann. Durch Oeffnen des zweiten Quetschhahnes Q2 (nachdem der erste freigelassen) entleert dann die

Pipette die bis auf 1/100cc abgemessene Flüssigkeit, indem

letztere in dem senkrechten Capillarrohre, genau an der Ansatzstelle des seitlichen Rohres abreiſst.

Wie hoch sie vorher über dem letzteren stand, ist gleichgültig, denn diese

überschüssige Menge begibt sich bei der folgenden Abmessung in das leicht zu

entleerende Gefäſs R.

Bei einem Pipetteninhalte von 5cc lassen sich in der Minute bequem 10 Abmessungen vornehmen, bei

gröſserem Inhalte einige weniger.

Durch besondere, einfache Vorrichtung können in denselben Apparat

die verschiedensten Pipetten von 5 bis 200cc

Inhalt eingefügt werden, und diese Befestigung ist dabei eine elastische, so daſs

der Apparat auch in ungeübten Händen nicht zerbricht.

Ein Vorzug desselben besteht darin, daſs die abgemessene

Flüssigkeit mit keinem Glas-, Metall- oder Quetschhahn mehr in Berührung kommt, wie

dies bei allen anderen derartigen Instrumenten der Fall ist. Aus diesem Grunde ist

die Abmessung eine sehr genaue und der Apparat einfach und dauerhaft.

Da die Abmessung eine rein mechanische ist, so kann damit eine

sehr groſse Anzahl durch gänzlich ungeübte Arbeiter, zeitweise sogar im Dämmerlichte

ausgeführt werden, ohne daſs hierdurch die Schnelligkeit oder die Genauigkeit im

Geringsten beeinträchtigt würde. (Zu beziehen vom Erfinder.)

Einer der Schlüsse, zu welchen die Vergleichsversuche A.

Petermann's (Gembloux) über den Werth der verschiedenen Wasser- und Alkoholmethoden zur Bestimmung des Zuckers in

der Rübe geführt hatten, lautete:

„Die Ergebnisse der Wasserdigestion sind im Durchschnitte um 0,2 Proc. höher als die der Alkoholmethoden.“

Mehrere Chemiker haben sich mit derselben Frage beschäftigt. Einige sind zu

demselben Schlusse gekommen; andere sind der Ansicht, daſs der bezeichnete

Unterschied nicht vorhanden sei. Es schien dem Genannten daher angezeigt, jene

Versuche in gröſserer Anzahl zu wiederholen und dazu Proberüben aus allen

rübenbauenden Gegenden Belgiens anzuwenden. Petermann

berichtete neuerdings über dieselben im Bulletin de la

station agronomique de Gembloux, Nr. 43.

Die Alkoholuntersuchung geschah mittels des Soxhlet'schen Apparates; die Extraction dauerte eine Stunde, entsprechend

durchschnittlich 12 Auswaschungen: Der Rückstand wurde nochmals mit Alkohol

digerirt, um durch die Polarisation die vollständige Erschöpfung festzustellen.

Jeder Bleiessigüberschuſs wurde vermieden; die Fällung war bei 2cc vollständig. Die wässerige Digestion geschah

unter Zusatz von 5cc Bleiessig von 29° B. Das

Filtrat wurde vor der Polarisation mit 1 bis 2 Tropfen Essigsäure angesäuert.

Alle Polarisationen wurden von 4 Beobachtern mittels eines vortrefflichen Apparates

von Schmidt und Hänsch (400mm) ausgeführt; die einzelnen Beobachtungen zeigten niemals gröſsere

Abweichungen als 0,1°. Die Ergebnisse dieser Vergleichsbestimmungen sind in Tabellen

einzeln mitgetheilt.

Nach dieser Zusammenstellung ist bei 129 Analysen in 13 Fällen der Unterschied

zwischen Alkohol- und Wasserpolarisation Null gewesen. In 22 Fällen war das

Ergebniſs der Wasserpolarisation um 0,02 bis 0,17 niedriger, in 94 Fällen um 0,02

bis 0,30 höher als das der Alkoholpolarisation.

Das allgemeine Mittel betrug:

Alkoholpolarisation

12,88

Proc.

Wasserpolarisation

12,97

„

––––––––––––

Mehr bei Wasserpolarisation

0,09

Proc.

Es hat aber bei den angegebenen Verschiedenheiten ein solches allgemeines Mittel

keine Berechtigung und keine Beweiskraft, da dasselbe die Einzelergebnisse und deren

Abweichungen um so mehr verhüllt, je zahlreicher dieselben sind.

Die Extraction durch den Soxhlet'schen Apparat war in

118 von 129 Fällen vollständig; die nachträgliche Behandlung des Rückstandes hat in

3 Fällen weniger als 0,1 Proc., dagegen in 8 Fällen noch eine Polarisation von 0,1

bis 0,3 Proc. ergeben.

Der Verfasser hat nun weiterhin noch eine groſse Anzahl Bestimmungen nach der von PelletBeschrieben in einer dem Grand concours in

Brüssel 1888 eingereichten Denkschrift.Der Verf. empfohlenen Methode der „sofortigen kalten Wasserdiffusion“ ausgeführt.

Dieselbe setzt die Anwendung eines auſserordentlich feinen Rübenbreies (erhalten

durch eine an der Pellet-Lomont'schen Reibe angebrachte

Keil'sche Scheibe) voraus. Gearbeitet wurde genau

nach Pellet's Angaben.

In einer Tabelle sind die erhaltenen Ziffern mit den zum Vergleiche ausgeführten

Bestimmungen nach der Alkoholextraction und der Wasserpolarisation aufgeführt, und

der Verfasser berechnet daraus ein allgemeines Mittel, welches aber ebenso wie das

vorige keine Berechtigung und keine Beweiskraft hat.

Eine Betrachtung der einzelnen Fälle wäre hier mehr angezeigt und läſst diese

Unterschiede noch auffallender und beweiskräftiger erscheinen als im vorhergehenden

Falle. Mit dem aus dem Mittel abzuleitenden Schlusse (s. unten) stehen die meisten

Einzelzahlen im Widerspruche, und es ergibt sich vielmehr aus diesen, daſs die

Wasserpolarisation, weil sie in vielen Fällen Abweichungen von der

Alkoholpolarisation zeigt, auch in der letzt beschriebenen Form, verlassen und durch

die genauere Alkoholpolarisation ersetzt werden muſs.

Aber selbst aus den nebelhaften Durchschnittszahlen zieht Petermann folgenden, nach dem Vorhergehenden nur theilweise

gerechtfertigten Schluſs: „Die sofortige Diffusion ist für alle Laboratorien,

welche eine groſse Menge Rübenuntersuchungen auszuführen haben, empfehlenswerth;

sie verlangt den möglichst geringen Aufwand an Arbeit, Zeit, Reagentien und Gas.

Meine Meinung ist aber immer, daſs die Alkoholextraction in allen Fällen

angewandt werden soll, in denen wissenschaftliche Genauigkeit angestrebt

wird.“

v. Lippmann theilte betreffs einiger seltener

Bestandtheile der Rübenasche mit (Deutsche

Zuckerindustrie, Bd. 14 Nr. 5 S. 136), daſs sowohl die Asche vieler Zuckermuster,

als auch die von Zuckerrüben und Rübenblättern die Anwesenheit von Borsäure erkennen läſst; die Reactionen sind meist so deutlich und

unzweifelhaft, daſs das Vorhandensein von mehr als bloſs minimalen Spuren vermuthet

werden darf, doch reichen die Beobachtungen nicht aus, um auf die Häufigkeit oder

Regelmäſsigkeit dieses Vorkommens einen bestimmten Schluſs zu ziehen.

Ein selteneres Element, das sich in oft recht erheblicher Menge in den

Schlempekohlen, die bei der Verarbeitung von Melassen gewonnen werden, anhäuft, ist

das Vanadin; seine Anwesenheit macht sich durch

auffällige Färbungen (meist blau oder blaugrau) bemerklich, und der Procentgehalt

der Schlempekohle an diesem Körper ist nach mehrfachen Beobachtungen kein

allzukleiner.

Textabbildung Bd. 272, S. 231Von anderen metallischen Elementen finden sich Mangan, Cäsium und Kupfer

spurenweise in der Asche von Rüben, Rübenblättern und Rübenproducten. Das Vorkommen

von Cäsium läſst sich mit dem Spektroskop scharf erkennen, und da man, auf Grandeau's Untersuchung hin, fast in allen

einschlägigen Werken nur den Rubidiumgehalt der Rübenasche angeführt findet, so wird

dieser Umstand besonders erwähnt; die Menge des Cäsiums ist aber jedenfalls eine

äuſserst geringe, denn während Rubidium bis zu 0,2 Proc. vorkommen soll, gelingt bei

Cäsium die Abscheidung und quantitative Bestimmung auf keinem der üblichen Wege, zum

Mindesten nicht aus den in einem gewöhnlichen Fabrikslaboratorium zu bewältigenden

Mengen Rohmaterial.

Dr. P. Brumme hat das in nebenstehender Figur

dargestellte Vacuummeter für Verdampfapparate (Zeitschrift

des Vereins für Rübenzuckerindustrie, Bd. 38 * S. 1228) als erprobt und

vollkommen zuverlässig empfohlen.

Derselbe besteht aus einem Quecksilbergefäſse B, welches sich mit seiner Messingfassung durch einen

Schneckengang bei S zur bequemen Einstellung des

Nullpunktes auf und nieder schrauben läſst. Das Quecksilbergefäſs ist in seinem

unteren Theile röhrenförmig verengt, um Quecksilber zu ersparen, nach oben erweitert

es sich schalenförmig und ist durch einen Deckel mit centraler Oeffnung für das

Barometerrohr geschlossen. Letzteres, vor einer aus weiſsem Glase angefertigten

weithin sichtbaren Scala von 0 bis 80cm

Eintheilung fest angebracht, geht lose durch den Deckel von B und ist mit seinem oberen offenen Ende durch einen dickwandigen

Gummischlauch mit der vierfach tubulirten Vorlage A

verbunden. Die Vorlage communicirt ihrerseits ebenfalls durch einen Gummischlauch

mit dem unter Luftleere

arbeitenden Verdampfapparate oder Vacuum. Beide Gummischläuche haben

Spiralfedereinlagen, widerstehen also dem äuſseren Drucke der Atmosphäre.

Der Zweck der Vorlage ist ein doppelter, einmal verhindert

dieselbe ein Einsickern von Condensflüssigkeiten in das Steigerohr des Quecksilbers,

hält letzteres sowie das Steigerohr also immer trocken und rein, zweitens aber

bildet die Vorlage einen werthvollen Controlapparat bei vorkommenden Undichtigkeiten

der Heizröhren oder Ueberkochen der Eindickungsapparate.

Verbindet man nämlich die Vorlage mittels des Spiralschlau dies

D und eines vorher auf seine Dichtheit gewissenhaft

geprüften Röhrchens von Eisen oder Blei von 10mm

innerem Durchmesser mit einem schräg aufsteigenden oder wagerechten Theile des

Brüdenrohres und zwar da, wo dasselbe den Verdampfapparat soeben verläſst, und gibt

man dem kleinen Verbindungsröhrchen steten Fall nach der Vorlage, so werden bei

eintretendem Ueberkochen von Saft oder plötzlichem Aufreiſsen der Heizrohre die in

das Brüdenrohr geschleuderten Saftmassen zum Theil auch in die Mündung des

Verbindungsrohres gelangen und von hier entweder stoſsweise oder in Tropfen in die

Vorlage abflieſsen. Werden die Glashähne abc mit Schnur

und Plombe oder auf andere Weise versichert, so daſs es dem am Verdampfapparate

arbeitenden Manne nicht möglich ist, die aufgesammelte Flüssigkeit aus der Vorlage

abzulassen, so gibt der Zustand innerhalb der Vorlage, sowie der Barometerstand dem

Aufseher oder Fabrikbeamten zu jeder Zeit Aufschluſs über die Zuverlässigkeit des

Kochers sowohl, als auch über die Verfassung, in welcher sich das ganze

Verdampfsystem befindet. Eine solche Controle ist des Nachts von ganz besonderem

Werthe. In verflossener Campagne hat ein solcher Apparat tadellos functionirt und

ganz erhebliche Dienste geleistet. Selbst bei kleineren Undichtigkeiten im

Verdampfungssysteme, welche sich sonst sehr lange der Beobachtung und selbst der

chemischen Controle entziehen, trat ein charakteristisches Tröpfeln von Saft in die

Vorlage und ein merkliches Schwanken der Quecksilbersäule ein. In allen Fällen hat

sich der Apparat als unbedingt zuverlässig erwiesen.

Die Vorlage faſst etwa 21 Flüssigkeit, die in einfacher Weise

durch den Glashahn a, nachdem der äuſsere Druck in der

Vorlage hergestellt und der Lufthahn b geöffnet ist,

entfernt wird; kommt es aber vor, daſs sich die Vorlage bei plötzlichem Ueberkochen

schnell mit Saft anfüllt, so ist der Hahn c sofort zu

schlieſsen und dem aufsichtführenden Beamten davon Meldung zu machen. Bei

regelrechtem Betriebe bleibt die Vorlage leer und trocken und die Quecksilbersäule

constant; man hat es überdies in der Hand, etwa sich ansammelndes Condenswasser auf

seinen Zuckergehalt zu untersuchen. (Der Apparat ist zum Preise von 75 M. von Schmidt und Hänsch in Berlin zu beziehen.)

Unter der Bezeichnung „Trockner mit Sichteinrichtung“ wurde Büttner und Meyer (Uerdingen) ein

Schnitzeltrockenapparat vom 17. Januar 1888 ab patentirt (D. R. P. Nr. 45080),

welcher in den Fig.

2 und 3 in zwei Schnitten dargestellt ist.

Die Erfinder lassen den Transport des Trockengutes durch zwei sich

entgegenarbeitende Mittel bewirken und zwar in positiver Richtung (d.h. in der

Richtung des Durchganges) durch einen Luftstrom, in negativer durch ein mechanisches

Mittel, als welches sich vorzugsweise Schraubenflügel eignen.

Da diese beiden Mittel nicht gleichartig arbeiten, indem der

Schrauben-Hügel auf leichtere Theilchen ebenso stark wirkt wie auf schwerere,

während der Luftstrom erstere stärker angreift, so findet im Trockenapparate selbst

eine stetige Sichtung der leichteren, trockeneren von den schwereren, feuchteren

Theilen statt; erstere werden dem Ausgange schneller zugeführt, letztere behufs

Vollendung der Trocknung im Apparate zurückgehalten. Die Energie der Wirkung jeder

der beiden Transportmittel kann leicht so bemessen werden, daſs der positive Impuls

(des Luftstromes) auf die trockeneren, der negative (der Schraubenflügel) auf die

feuchteren Theilchen überwiegt, so daſs letztere den Apparat überhaupt nicht

verlassen können.

Das Dasse Material fällt von A in den Trockenraum B, in welchem es durch die Schaufelräder CC stets von neuem gehoben wird. Ein durch den

Ventilator D erzeugter, durch den

Schmetterlings-Einlaſsschieber E regulirbarer Luftstrom

strebt, das Material der austragenden Schnecke F

zuzuführen. Zwischen den beiden Schaufelrädern ist eine mit Schraubenflügel s1

s1 besetzte Welle G gelagert, welche das durch die Schaufeln ihr

zugeschobene Material stetig zurücktransportirt.

Ein trockeneres und deshalb leichteres Materialtheilchen a wird etwa folgenden Weg nehmen: Es wird von 1 nach 2 durch eine Schaufel gehoben, durch

den Luftstrom im Fallen nach 3 transportirt und durch

die Schraubenflügel nach 4 zurückgebracht. Dabei wird

der durchschnittliche Weg 3 – 4 erheblich kleiner sein als die Wagerechtprojection von 2 – 3, so daſs das Theilchen in positiver Richtung

vorgerückt ist und in gleicher Weise seinen Weg durch 5, 6,

7, 8 bis 12 fortsetzt. Anders wird ein

feuchteres und deshalb schwereres Theilchen b

beeinfluſst, welches ursprünglich neben a gelegen haben

mag. Bei ihm wird der durchschnittliche auf die Wagerechte projicirte Weg II – III viel kleiner als

2 – 3 und unter

Umständen sogar nicht gröſser als III – IV sein. Es ist hier selbstverständlich immer nur von

durchschnittlichen Wegen gesprochen.

Unerheblich ist es für die transportirende und sichtende Wirkung des Apparates, ob

der Luftstrom selbst zugleich zum Trocknen benutzt wird oder nicht.

Die Schraubenflügel können statt an einer besonderen Welle auch an Armen des

Schaufelrades angeordnet sein (ss in Fig. 3).

Die Patent-Ansprüche lauten:

1) Verfahren, zu trocknendes Material innerhalb des

Trockenapparates gleichzeitig der positiv gerichteten Wirkung eines Luftstromes und

der negativ gerichteten von Schraubenflügeln zu unterwerfen und dadurch eine

Sichtung der trockeneren und feuchteren Theile, sowie einen stärkeren Transport der

ersteren und einen schwächeren der letzteren zu erzielen.

2) Ein geschlossener Trockenapparat, ausgerüstet mit

Schaufelrädern cc, welche das Material heben, sowie mit

Schraubenflügeln ss, s1

s1, welche das Material

zurücktransportiren, durchströmt von einem Luftstrome, welcher es vorwärts

transportirt und sichtet.

Für diesen Schnitzeltrockenapparat ist dem Genannten der vom Verein für die Rübenzuckerindustrie des deutschen Reiches ausgesetzte

Preis von 15000 M. zuerkannt worden, und es lauten die Berichte über die Arbeit mit

demselben allerseits günstig. So unter anderen derjenige von A. Müller in der Versammlung des Braunschweigischen Zweigvereines für Rübenzucker industrie (Deutsche Zuckerindustrie, Bd. 14 Nr. 49 vom 7. December

1888 S. 1595), welcher u.a. folgendes mittheilt:

Das Verfahren ist seit voriger Campagne in der Zuckerfabrik

Gilbach bei Wevelinghofen in Betrieb und soll nur 10 Pf. Unkosten auf den

Centner frischer Schnitzel verursachen.

Die Einrichtung des Verfahrens ist die denkbar einfachste. Eine unter die Schnitzelpressen

gestellte Transportschnecke nimmt das zum Trocknen bestimmte Quantum Schnitzel auf

und führt es dem Trockenofen zu. Der Ofen selbst wird mit Koks geheizt, es haben die

Feuergase durch einen Senkrechtzug und durch drei über einander liegende

Wagerechtzüge zu gehen. In jedem dieser Züge befindet sich eine Doppelmulde und in

jeder Abtheilung dieser Mulde eine Welle mit Flügeln. Die Wellen arbeiten einander

entgegen. Gelangt nun beispielsweise die zu trocknende Masse aus der

Transportschnecke in die linke Hälfte der obersten Mulde, so wird sie da von den

Flügeln der Welle gefaſst und der rechten Hälfte zugeworfen, in dieser wiederum der

linken, und so wiederholt sich diese Manipulation, bis die Schnitzel am Endpunkte

der Mulde angekommen, aus ihr in die darunter liegende zweite fallen und aus dieser

in die dritte. Von der dritten Mulde werden die nun trockenen Schnitzel von einer

Transportschnecke aufgenommen, einem Ausgangsrumpfe und den darunter hängenden

Säcken zugebracht. Bei dem Herüber- und Hinüberwerfen werden die Schnitzel von den

in derselben Richtung durch einen Exhaustor abgesogenen Feuergasen umspielt, und

zwar treffen die heiſsesten Gase die nassesten Schnitzel; die Anfangstemperatur

derselben ist 450° C, die Endtemperatur 90° C. Es hat sich nun in obengenannter

Fabrik herausgestellt, daſs es nicht rationell ist, die Trocknung bis auf ganz

geringe Feuchtigkeitsgrade herbeizuführen. Bei einem Wassergehalte von unter 10

Proc. brechen die Schnitzel, werden Pulver, lassen sich deshalb schlecht hantiren,

ziehen aber auch auſserdem aus der Luft Feuchtigkeit an. Am besten ist es, Schnitzel

mit etwa 10 Proc. Feuchtigkeit herzustellen.

Der Preis der trockenen Schnitzel ist in obengenannter Fabrik auf 4 M. festgesetzt,

indem man einen Preis von 30 Pf. für den Centner nasser Schnitzel zu Grunde legte

und 1 M. Unkosten hinzurechnete. Zu diesem Preise werden die Schnitzel gern

abgenommen, und die Fabrik denkt daran, die Production (zur Zeit 500 Centner in 24

Stunden) auf das Doppelte zu erhöhen, glaubt zugleich dadurch die Unkosten um 30

Proc. zu vermindern. Ohne die Thiere allmählich an das trockene Futter gewöhnt zu

haben, ist es nicht möglich, sie mit Schnitzeln, wie sie hier hergestellt sind,

sofort zu füttern, sie nehmen dieselben so nicht an; es ist vielmehr erforderlich,

das fünf- bis sechsfache von Wasser auf die Schnitzel zu geben und sie 10 bis 12

Stunden eingequellt stehen zu lassen. So präparirt nehmen die Thiere das Futter gern

und ziehen es den sauern Schnitzeln vor. Die mit dem Futter erzielten Resultate

waren bei Mastvieh die gleichen wie bei dem früheren Futter, dagegen hat sich bei

Milchvieh die Milch, wenn auch nicht dem Quantum nach, so doch qualitativ

verbessert. Man bekam bessere Butter und konnte sie ganz besonders gut verwenden,

Redner resumirt die Vortheile der Schnitzeltrocknung dahin: 1) trockenes

Futtermaterial von bester Beschaffenheit, 2) Aufbewahrung der Schnitzel ohne Verlust, 3) bedeutende

Frachtersparniſs, 4) Erhöhung des Futterwerthes dadurch, daſs den Thieren mit dem

Futter weniger Wasser zugeführt wird. In nächster Zeit sollen Schnitzel nach dem Meyer-Büttner'schen Verfahren, combinirt aber mit dem

von Prof. Märcker gemachten Vorschlage, die nassen

Schnitzel mit Kalkmilch anzusprengen (man soll durch dieses Ansprengen Schnitzel im

ungetrockneten Zustande mit einem Trockengehalte bis 26 Proc. bekommen haben),

getrocknet werden. Selbstverständlich würden auch hierdurch wiederum die Kosten für

Brennmaterial sinken.

Schnitzel- und Pülpenfänger von Ant. Wagner in Sarstedt (D. R. P. Kl. 89 Nr. 45515 vom

8. Juni 1888).

Die Rohsäfte der Zuckerfabrikation sind mit mehr oder weniger fein

zertheilten, festen Bestandtheilen der Zuckerrübe beladen, deren Zersetzung durch

den zur Scheidung angewendeten Aetzkalk in bekannter Weise nachtheilig auf das

spätere Verhalten der Säfte bei der Zuckergewinnung einwirkt.

Die Versuche mit Sieben, welche man in den Diffuseuren oder auch

an anderen Stellen gelegentlich angebracht hat, haben zwar einigen, jedoch nicht

genügenden Erfolg gehabt.

Nach der vorliegenden Erfindung wird der in Fig. 4 und 5 Taf. 9 mit A bezeichnete Apparat in die Rohsaftrohrleitung so

eingeschaltet, daſs der Saft durch das Rohr e ein- und

durch das Rohr a ausströmt. Eine Anzahl wagerechter

Siebe s1... s4 und senkrechter

Siebe d1... d4 bilden die

Abtheilungen r1... r4 von zunehmend

gröſserer Siebfläche und abnehmender Maschen weite, so daſs die Siebe s1 und d1 die gröſsten

Oeffnungen und kleinsten Flächen, die Siebe s4 und d4 die kleinsten Sieböffnungen und gröſsten Flächen

dem durchströmenden Safte darbieten. Die groſse Verlangsamung der Saftbewegung,

welche diese Anordnung bewirkt, begünstigt die Ablagerung der in dem Safte

suspendirten festen Theile, so daſs derselbe relativ frei von diesen den Apparat

verläſst und die Nachtheile auf geringfügige Mengen beschränkt werden.

Der Deckel schlieſst unter Gummidichtung den Apparat nach auſsen

ab und ist ohne Zeitverlust zu öffnen, so daſs das Ausnehmen der aufgefangenen

Schnitzel und Pulpen bequem in der Zeit erfolgen kann, welche nach dem Saftabzuge

eines Diffuseurs bis zu demjenigen des zweiten verstreicht. Der nach unten leicht

verjüngte Querschnitt des Apparates gestattet ein schnelles Abheben, Reinigen und

Wiedereinlegen der Siebe.

Die Röhren R dienen zur Entlüftung

des Apparates.

Patentanspruch.

Ein Schnitzel- und Pülpenfänger A von

der Einrichtung, daſs senkrechte Siebe d1... d4 und wagerechte Siebe s1... s4 die Räumer r1... r4 von zunehmender Siebfläche und abnehmender

Maschenweite bilden, in welchen der durchflieſsende Saft die Schnitzel und Pulpen

absetzt.

Verfahren zur Entzuckerung von Melassen u.

dgl. mittels Magnesiumsulfats, Alkohols u.s.w. von Dr. Paul Degener, BerlinDieses Patent ist bereits am 27. December 1888 erloschen. (D. R.

P. Kl. 89 Nr. 45037 vom 24. April 1887).

Wenn man Melasse, Syrup jeder Art, welcher irgend eine Zuckerart

enthalten kann, oder ähnliche stark verunreinigte zuckerhaltige Massen, warm oder

kalt, und in möglichst concentrirter Form mit nahezu oder ganz entwässertem

Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfit oder Magnesiumphosphat, welch letztere Salze

weniger vortheilhaft in der Anwendung sind, mischt, die Masse bis zur Erhärtung bei

gewöhnlicher Temperatur oder mäſsiger Wärme unter Ausschluſs feuchter Luft liegen

läſst und sie – was auch schon vorher geschehen kann – genügend zerkleinert, so

laugt Alkohol oder Methylalkohol, mehr oder minder Wasser enthaltend, bezieh. wasserfrei,

daraus Zucker in sehr reiner Form aus, und die Lösung läſst bei systematischer

Anreicherung schlieſslich den Zucker in bemerkenswerth reiner Form fallen. Je länger

dabei die Masse vor dem Auslaugen liegt, um so reiner sind die Auszüge; der Alkohol

hat zweckmäſsig 95 Proc.

Setzt man, zugleich mit dem Magnesiumsulfat, oder vorher oder

nachher, etwas Aetzkalk hinzu, so erreicht man eine weit gröſsere Reinheit. Nur muſs

stets das Magnesiumsulfat im Ueberschusse vorhanden sein. Auch ein Zusatz von

Aluminium- oder Eisensulfat befördert die Reinheit der erzielten Extracte. Um die

Masse, wenn sie sehr wasserhaltig war, rascher fest werden zu lassen, setzt man ihr

auſserdem so lange gebrannten Gyps hinzu, als sich einkneten läſst. Bewährte

Vorschriften sind z.B. 100 Th. Melasse und 100 Th. Magnesiumsulfat (calcinirt) oder

100 Th. Melasse, 15 Th. Kalk (zerfallen), 60 Th. Magnesiumsulfat (calcinirt) und

Gyps in genügender Menge, 100 Th. Melasse, 30 Th. Kalk, 80 bis 100 Th.

Magnesiumsulfat (calcinirt). Die durch die übrigens sehr rasch verlaufende

Extraction gewonnenen alkoholischen Laugen und die Ausscheidungen daraus können

verschieden verarbeitet werden:

1) Entweder bringt man sie direkt ganz oder fast ganz zum Trocknen

und laugt kalt oder warm mit starkem oder absolutem Alkohol aus, der den Nichtzucker

fast ganz aufnimmt. Es bleibt ein sehr aromatischer heller Zucker zurück, dessen

Geschmack an Zucker aus Zuckerrohr erinnert.

Die alkoholische Lauge wird mit Kalk, Baryt oder Strontian bezieh.

deren Hydraten im Ueberschusse versetzt und, nachdem die Lösung nicht mehr

polarisirt, vom Niederschlage getrennt. Letzterer geht entweder trocken zu neuer

Melasse zurück, oder wird auf irgend eine Weise saturirt, und kann dann ebenso

verwendet oder für sich verarbeitet werden.

2) Oder man zieht den Alkohol ganz ab, verdampft zur Consistenz

von Füllmasse und centrifugirt. Den Ablauſsyrup kann man entweder nochmals verkochen

und abermals schleudern, die Restmelasse aber nach gehöriger Trocknung mit Alkohol

o. dgl. extrahiren oder letztere Behandlung sofort vornehmen.

3) Man kann auch so verfahren, daſs man die ersten alkoholischen

Laugen der „Sulfatmelassen“, welche den ganzen Nichtzucker, der in Alkohol

löslich ist, enthalten, gesondert auffängt und nach 1) oder 2) oder sonstwie

verarbeitet.

4) Endlich kann man den flüssigen Theil des alkoholischen Auszuges

vom Ausgeschiedenen trennen, nachdem jener längere Zeit gestanden hat, und beide

Portionen gesondert nach 1) oder 2) oder einer anderen Methode verarbeiten.

Bei Verfahren 3) und 4) kann die verunreinigte Flüssigkeit,

nachdem man sie, wenn nöthig, mit etwas starkem Alkohol o. dgl. versetzt hat, noch

ein oder mehrere Male zur Extraction dienen. Dasselbe gilt für die unter 1) erwähnte

Auswaschflüssigkeit. Die endgültig erhaltenen Zucker können dann noch, wenn nöthig,

raffinirt werden.

Die Mengen der zugesetzten Chemikalien richten sich nach der

Verunreinigung und dem Wassergehalte sowohl der zu entzuckernden Masse, wie der zu

diesem Zwecke verwendeten Lösungsmittel. Die entzuckerten trockenen Rückstände

werden entweder direkt als Dünger verwerthet oder regenerirt.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln