| Titel: | Neuere Kesselconstructionen. |

| Fundstelle: | Band 272, Jahrgang 1889, S. 354 |

| Download: | XML |

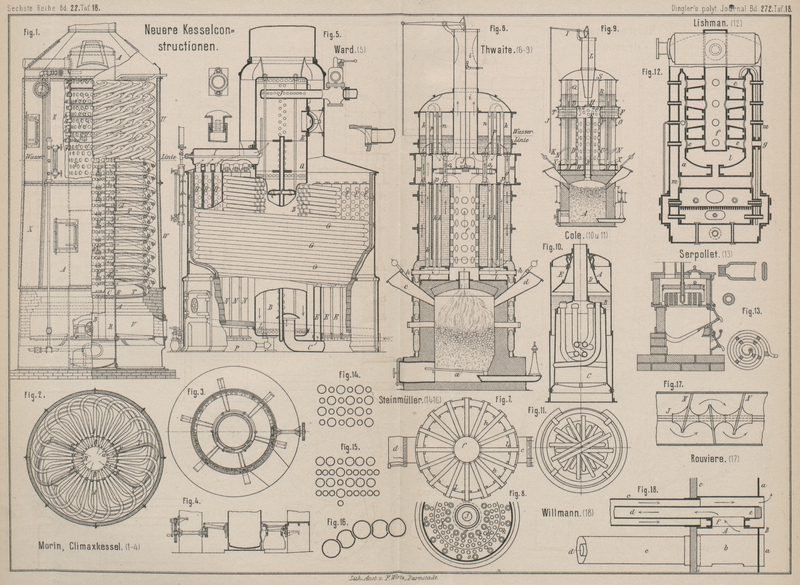

Neuere Kesselconstructionen.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 271 S.

337.)

Mit Abbildungen auf Tafel

18.

Neuere Kesselconstructionen.

Nachdem man die Vortheile der Röhrenkessel, die hauptsächlich in ihrer

verhältniſsmäſsig groſsen Heizfläche, ihrem geringen Wassergehalte und in ihrer

Widerstandsfähigkeit gegen hohen Druck bestehen, erkannt hat, ist man unausgesetzt

bemüht gewesen, das Röhrenkessel-System weiter auszubilden. So nehmen auch jetzt

wieder die Röhrenkessel von den veröffentlichten Fortschritten den Löwentheil in

Anspruch. Daneben fehlt es auch nicht an Versuchen, die Groſswasserkessel, die ja

wegen ihrer Eigenschaft als Wärme- bezieh. Kraftsammler in vielen Fällen entschieden

den Vorzug verdienen, zu verbessern und auf dieselben die Vortheile des

Röhrensystemes zu übertragen. Sehr beachtenswerthe Mittheilungen sind von dem

Ingenieur A. Hering gemacht, über die wir in

Nachfolgendem auch kurz berichten werden. Vielfach werden auch Versuche mit

flüssigen und gasförmigen Brennmaterialien gemacht, über welche demnächst an anderer

Stelle ausführlich berichtet werden soll.

Zunächst sehen wir, was auf dem Gebiete des Röhrenkesselbaues geschehen ist:

Eine ausgedehnte Verwendung von Heizrohren zeigt der, von dem Erfinder Morrin in Jersey City, N.-J., Climaxkessel genannte Dampfkessel. Nach American

Machinist vom 28. März 1887, Bd. 12 Nr. 13, besteht derselbe der Hauptsache

nach aus doppelt gebogenen, von einem in der Kesselmitte liegenden Rohre

ausgehenden, und an einer etwas höher gelegenen Stelle in dasselbe wieder

einmündenden Siederöhren. Die Einzelheiten des Kessels ergeben sich aus Fig. 1 bis 4 Taf. 18, und

zwar sieht man rechts in dem unteren Theile von Fig. 1 einen

Mittelschnitt, im oberen Theile eine Ansicht des Röhrennetzes, links die äuſsere

Ansicht, sowie einen Theil des Schnittes durch den Dampfraum, Fig. 2 zeigt einen

wagerechten Querschnitt. In den Fig. 3 und 4 ist ein mit der

Kesseleinrichtung nicht nothwendig verbundener drehbarer Rost dargestellt. Der

Kessel ist seiner Construction nach sehr einfach, obwohl er bei oberflächlicher

Betrachtung nicht so erscheint. Ebenso genügt für ihn dasjenige Maſs von Sorgfalt,

welches man den Röhrenkesseln überhaupt, sowohl für den Betrieb als für etwaige

Ausbesserungen zuwenden muſs.

Der eigentliche Dampferzeuger besteht, wie erwähnt, aus doppelt gebogenen Röhren T, welche in dem durch den ganzen Kessel

hindurchreichenden Rohre A befestigt sind. Zur

Verdeutlichung der Lage der Heizröhren ist eins derselben sowohl in Fig. 1 als auch im

Querschnitte Fig.

2 durch Schraffirung hervorgehoben. Aus letzterer Figur ist ersichtlich,

daſs das Heizrohr bei E beginnt, ansteigt und bei F wieder in den Cylinder A mündet.

(Der Zweck des besonders vorgesetzten Rohrstückes C

soll später erwähnt werden.) Die beiden Verbindungsstellen bei E und F sind nothwendiger

Weise dampfdicht herzustellen. Innerhalb des Cylinders A befindet sich ein Cylinder B, dessen oberes

offenes Ende bis nahe zur Wasserlinie reicht. Da dieser Cylinder nur den Zweck hat,

den Wasserumlauf zu regeln, und er keinen einseitigen Druck bekommt, so kann er ganz

leicht gehalten sein, und sind dampfdichte Nähte für ihn durchaus nicht

erforderlich. Das untere Ende E der Heizröhren T ist nun durch die Zwischenstücke C mit dem Cylinder B

verbunden. Der Zweck dieser Vorrichtung ist nun leicht verständlich. Die Speisung

des Kessels geschieht nämlich vom Rohre B aus, und zwar

geht das Wasser durch die Vorsatzstücke C in das

ansteigende Heizrohr T, welches den nunmehr gebildeten

Dampf in den zwischen Rohr A und B liegenden ringförmigen Raum R entläſst, durch Welchen derselbe zum Dampfraume gelangt. Auf diese Weise

ist ein wirksamer, stetiger Wasserumlauf gesichert, da der Dampf ungehindert durch

R aufsteigt und das Speisewasser durch B nach unten geleitet wird. Hieraus ergibt sich auch,

daſs ein vollkommen dichter Schluſs der Zwischenstücke C kein nothwendiges Erforderniſs ist. Ueber dem Cylinder B ist ein Wasserabscheider S angeordnet, welcher das mechanisch mitgerissene Wasser zurück in den

Cylinder B führt. Die über der Wasserlinie liegenden

Röhren sollen den Dampf trocknen. Sie werden hierin unterstützt durch in A eingelegte Platten, welche den Dampf zwingen, die

sämmtlichen auf einander folgenden Heizröhrenreihen zu durchstreichen.

Das Speisewasser durchströmt bei seinem Eintritt ein spiralförmig gewundenes,

oberhalb der Heizröhren liegendes Rohr und ist wohl vorgewärmt, wenn es sich mit dem

Kesselwasser mischt.

Bei den gewöhnlichen Kesseln dieser Sorte liegt der Feuerraum V rund um das Rohr A. Die Einhüllung wird

durch eine Wand bewirkt, welche aus einzelnen Wandstücken UW u.s.w. besteht, die mit einander verschraubt werden. Auf diese Weise

sind die einzelnen Abtheilungen leicht zugänglich gemacht, was bei etwaigen

Ausbesserungen erwünscht ist. Wählt man zur Bekleidung der Wandstücke UW Thonplatten, so ist das innere Verkleidungsblech

überflüssig.

Die bisher besprochenen Figuren zeigen einen festen Rost, der die Verwendung von drei

bis vier Feuerstellen und -thüren nothwendig macht. In Fig. 3 und 4 ist ein von sechs

inneren und sechs äuſseren Rollen getragener drehbarer Rost angewandt, bei welchem

eine Feuertür genügt. Er ist vortheilhaft zu

verwenden, wenn eine selbsthätige Neuerung beabsichtigt wird. Die Beschaffenheit der

Vorrichtung ist aus den Figuren mit hinreichender Deutlichkeit zu ersehen, und sei

nur noch erwähnt, daſs die rechts in Fig. 4 gezeichnete

Schaufel zur Beseitigung der Asche dient.

Das Verhältniſs der Rostfläche zur Heizfläche ist bei diesen Kesseln 1 : 50. Da die

Heizfläche verhältniſsmäſsig sehr groſs ist, so ist die Dampfentwickelung sehr

wirksam und wenig kostspielig. Der Ausstellungsraum ist sehr gering.

Bemerkenswerth ist bei den Dampfkesseln dieses Systemes der Wegfall des äuſseren

Druckes. Da auch das gröſsere Rohr die Kreisform zeigt, so ist der Kessel

verhältniſsmäſsig sehr sicher. Einige Sorgfalt wird der Umstand verlangen, daſs das

gröſsere Rohr durch die zur Aufnahme der Heizröhren erforderlichen Löcher geschwächt

wird.

Bezüglich der Betriebsfähigkeit führt unsere Quelle an, daſs ein solcher Kessel drei

Jahre lang unter Dampf gestanden habe, ohne irgend welche Mängel zu zeigen, und ein

zur Probe herausgenommenes Rohr war wie neu. Zum Betriebe elektrischer Beleuchtung

sollen diese Kessel sich gut eingeführt haben.

Der Ward'sche Röhrenkessel besteht aus einem senkrechten

Mittelkessel, mit zwei in radialer Richtung angeordneten ebenfalls senkrechten

Röhrenreihen, welche durch eine Menge etwas geneigt und halbkreisförmig angeordneter

Heizröhren verbunden sind.

In Engineering vom 5. April 1889 S. 322 wird dieser

Kessel näher beschrieben (vgl. Fig. 5 Taf. 18). Nach der

Beschreibung sind zwölf senkrechte Röhren EEFFNNHH in

gerader radialer Richtung angeordnet, zu jeder Seite des Mittelkessels B sechs Stück. Je zwei der senkrechten Röhren sind

durch 48 wenig geneigte Röhren G, welche nahezu einen

Halbkreis bilden, verbunden. So entstehen sechs Gruppen von Siederöhren. Die

senkrechten Röhren N und E

sind an ihrem unteren Ende mit weiten Röhren C und P in Verbindung. Die Röhren F und E sind an ihrem oberen Ende

geschlossen, wohingegen die Röhren N und E in das Rohr I münden,

von wo aus der Dampf in der Richtung des Pfeiles in den Dampfdom gelangt und durch

den Wasserabscheider J zur Maschine geführt wird. Das

Speisewasser wird durch das rechts unten sichtbare Rohr zugeführt, steigt langsam

durch den Mittelkessel bis zur Brause A, wo es so stark

erwärmt ankommt, daſs der Kesselstein sich schlammförmig auf dem Boden des

Mittelkessels absetzen kann. Das Speisewasser macht nun seinen Gang durch das Rohr

C in die Röhren E, und

steigt behufs Verdampfung in die Heizröhren G und

weiter in der beschriebenen Weise. Im oberen Theile des Raumes B sind noch mehrere durchbohrte Bleche angeordnet, um

das mitgerissene Wasser abzutrennen und in den unteren Theil von B zurückzuführen, von wo es einen neuen Umlauf beginnen

kann. Die Verbindungsweise der Röhren G und H, sowie H und I sind in den Nebenfiguren dargestellt. Die Kessel

werden von dem Erfinder Ward in Charleston-Kanawha,

Virginia U. S., in 15 Gröſsen von 60qm bis 225qm Heizfläche angefertigt.

Die Hauptgröſsen des auf Taf. 18 dargestellten Kessels sind:

Heizfläche

1311

Quadratfuſs

= 122qm,0

Rostfläche

42

„

= 3qm,9

Zahl der Röhren 288

Aeuſserer Durchmesser der Feuerbüchse

8' 7''

= 2m,62

Höhe

7' 3''

= 2m,21

Durchmesser

des

Mittelrohres

2' 4''

= 0m,71

Höhe

„

„

10' 6''

= 3m,20

Gesammtgewicht

8t

= 8128k

Zur Ausbeutung mehrerer Thwaite'schen Patente hat sich

eine englische Gesellschaft, The Gaseous and Liquid Fuel

Supply Company, gebildet. Eine der neuesten Constructionen, welche von

dieser Gesellschaft ausgeführt wird, beschreibt Revue

industrielle vom 13. April 1889. In Fig. 6 bis 8 Taf. 18 bezeichnet a den Herd zur Vergasung der Kohle, welchem die Luft

durch ein Dampfstrahlgebläse zugeführt wird. Die zum Aufgeben des Brennmaterials

dienenden Trichter d und c

sind mit selbsthätigem Verschlusse versehen.

Die entwickelten Gase treten durch die Deckenöffnung in den cylindrischen

Verbrennungsraum f, der aus einem mit feuerfestem Thone

gefütterten und mit vielen Oeffnungen versehenen Rohre besteht. Die Verbrennungsluft

tritt durch eine Reihe radial gestellter Röhren h zu,

welche an ihrer äuſseren Fläche durch die abziehenden, schon etwas abgekühlten

Verbrennungsgase bestrichen werden. Auf diese Weise wird die Verbrennungsluft

vorgewärmt, was auf den ganzen Verlauf der Verbrennung sehr günstig einwirkt. Beim

Anheizen läſst man den Rauch ohne Weiteres entweichen, indem man das durch eine

Kette erreichbare Ventil j. zieht. Ist das Feuer

ordentlich geschürt, so schlieſst man das Ventil.

Von der Heizkammer aus durchstreichen die Heizgase in der Richtung der punktirt

gezeichneten Pfeile die innen liegende Doppelreihe von Röhren k und gelangen in die unten liegende Kammer l, von wo sie sich durch die äuſsere Reihe wieder nach

aufwärts begeben, die Kammer m, sowie die oberen Röhren

k durchstreichen, sich dann durch die doppelte

Reihe der Röhren n und p

nach unten wenden und dann durch den Schornstein i

entweichen. Um die Heizgase diesen Weg zu führen, sind in der Kammer die aus der

Zeichnung zu ersehenden Leitungsbleche angebracht, von denen das wagerecht liegende,

welches zugleich als Sitz für das Ventil dient, mit Schutzplatten versehen ist. Um

einen wirksamen Wasserumlauf zu erzielen, ist je eine cylindrische Platte p in den oberen und unteren Theil des Kessels

eingebaut, so daſs das Wasser nun in der Richtung der ausgezogenen Pfeile den Kessel

durchstreicht, und zwar aufwärts dem Verbrennungsraume f entlang, dann durch die Röhren o1 in den oberen Kesselraum, von da abwärts durch die

Röhren o und an der Auſsenwand des Kessels. Die

feuerfeste Wand wird hinreichend glühend, um eine vollständige Verbrennung der Gase

sicher zu stellen und Rauchbildung zu vermeiden.

Einen ähnlichen Kessel (Fig. 9) mit Vorrichtung

zur Entwickelung der Heizgase aus dem Brennmaterial hat sich B. H. Thwaite in Liverpool durch das englische Patent Nr. 1201 vom Jahre

1885 schützen lassen. Die vom Feuerungsmateriale A

entwickelten Gase steigen durch das Rohr B, welches

sich inmitten des Rohres C befindet, zum

Verbrennungsraume E empor, wo sie mittels der radialen

Rohre F von der Auſsenseite des Kessels aus mit der

erforderlichen Verbrennungsluft versorgt und vermischt werden. Die Brenngase

streichen nun durch den ringförmigen, mit feuerfestem Materiale ausgekleideten, von

den Röhren B und C

gebildeten Raum abwärts, verbreiten sich hier in den Raum M und steigen durch die Röhren N in die

ringförmige Regeneratorkammer O. Hier umstreichen sie

die Windzuleitungen F, wo sie einen Theil ihrer Wärme

zum Vorwärmer der Verbrennungsluft abgeben. Weiterhin gehen die Heizgase durch die

groſsentheils im Dampfraume liegenden Röhren Q in die

Rauchkammer S und in den Schornstein L. Der Raum K ist mit dem

übrigen Kesselraume durch die Rohrstutzen T verbunden.

Um den Wasserumlauf zu fördern, ist eine Platte U

angebracht, welche bis nahe zum Boden des Kessels reicht und den aufsteigenden

Wasserstrom von dem absteigenden trennt.

Während der Ingangsetzung des Kessels läſst man auch hier bis zur ordentlichen

Erwärmung des Kessels die Gase einfach durch das geöffnete Ventil H in den Schornstein entweichen. Nach gehöriger

Erwärmung wird das Ventil H geschlossen und kann nun

der Betrieb in der zuerst beschriebenen Weise erfolgen.

Cole's senkrechter Röhrenkessel von Herbert und Hubbard in Coventry besteht nach Fig. 10 und

11 Taf.

18 aus eigenartig aufgebogenen Röhren B, welche in den

Feuerraum C eingesetzt, von dem unteren Theile des

Kessels zu der ringförmigen Kopfplatte der Feuerbüchse führen. Diese eigenartige

Anordnung der Röhren soll nach Iron einen lebhaften

Wasserumlauf erzeugen, welcher stark genug ist, um ein Absetzen von Kesselstein

innerhalb der Röhren zu verhindern. Die Röhren sind paarweise angeordnet, wie aus

dem Grundrisse Fig.

11 eines mit zwölf Röhren angeordneten Kessels der Cole'schen Bauweise ersichtlich ist. Die Gestalt der Röhren gestattet,

daſs die letzteren sich durch Hitzeeinflüsse unbeschadet der Festigkeit der

Kesselwände ausdehnen oder zusammenziehen können. Da durch die heftige Bewegung des

Wassers der Dampf sehr feucht wird, hat der Erfinder eine besondere Einrichtung

getroffen, um denselben zu trocknen. Der Dampf nimm seinen Weg an dem Schornsteine

entlang unter der Glocke D empor, tritt über den Rand

E der letzteren in den Kessel A zurück und wird durch Einwirkung des hoch erhitzten

Schornsteines getrocknet. Wasserröhren sind mit 80mm inneren Durchmesser gebräuchlich.

Wir halten die Construction für nicht unbedenklich, da sowohl der cylindrische Theil

der Feuerbüchse äuſseren Druck erhält, als auch ferner die ja immerhin sorgfältig zu

behandelnde ringförmige Kopfplatte der Feuerbüchse durch die eingehängten Röhren

erheblich geschwächt wird. Ob die vorgeschlagene Dampftrockenvorrichtung nur

einigermaſsen ihren Zweck erfüllt, möchten wir bezweifeln.

Th. Lishmann verwendet nach D. R. P. Nr. 42406 vom 17.

Mai 1887 (Fig.

12) den vielfach gebräuchlichen ringförmigen Auſsenkessel m nebst eingehängtem Kessel l zu einer Erweiterung, indem er in den Innenkessel noch ein centrales

Rauchrohr f hineinlegt und dasselbe mit dem Innenkessel

durch conische Verbindungsrohre e vereinigt. Der

äuſsere Kessel m wird von hohlen, mit

Regulirvorrichtung versehenen Stehbolzen durchdrungen, welche den Zweck haben,

frische Luft in die Heizkammer einzuführen.

Wir möchten behaupten, daſs die Führung der Heizgase verfehlt sei, da dieselben den

kürzesten Weg durch die unterste Reihe der Röhren wählen, und den übrigen Theil des

Kessels ungeheizt lassen werden. Die Luftzuführung hat bei der vorliegenden

Anordnung doch auch wohl keinen Zweck.

In eigenthümlicher Weise gestalten Gebr. Serpollet

ihren, für den Betrieb von Kleinmotoren bestimmten Kessel (Fig. 13), in welchem sie

das Bestreben, den Dampf nur für den jeweiligen augenblicklichen Verbrauch, unter

Vermeidung eines Wasserraumes zu erzeugen, verwirklichen wollen. Sie suchen

demgemäſs den Dampf zwischen zwei einander möglichst genäherten Metallwänden zu

erzeugen. Zur Herstellung dieser Wände benutzen sie ein eisernes Rohr., welches sie

in angewärmtem Zustande platt walzen, so, daſs sich die Wände nahezu berühren. Aus

diesem bandförmigen Rohre bilden die Erfinder eine Spirale, die geeignet ist, auf

eine entsprechende Feuerung gelegt zu werden. An die beiden Rohrenden, welche ihre

ursprüngliche runde Form behalten haben, kann die Speisevorrichtung, sowie die

Dampfableitung angeschlossen werden.

Ist das Rohr auf annähernd 2500 erhitzt, so wird mit der Speisung begonnen. Der

entwickelte Dampf ist bezüglich seiner Spannung und Trockenheit von dem Wärmegrade

des Herdes und der Gesammtrohrlänge abhängig. Kesselstein soll sich, was man von

vornherein wohl befürchten durfte, nicht absetzen, sondern es soll der äuſserst

feine Staub vom Dampfe mitgerissen werden. Probestücke, die man auf diesen Umstand

nach mehrmonatlichem Dienste untersuchte, sollen im Gegentheile an ihrer Innenfläche

sogar eine gewisse Politur gezeigt haben, die wohl vom gewaltsamen Durchzwängen des

Dampfes herrührt.

Der Natur der Sache nach muſs die Speisung dieses Kessels mit groſser Sorgfalt

erfolgen, um die nöthige Gleichmäſsigkeit im Gange der Kraftmaschine zu erzielen.

Mittel, um die zugeführte Wassermenge zu regeln, sind ja in hinreichender Anzahl

vorhanden.

Die Fig. 13

Taf. 18 stellt einen Kessel für eine Maschine von 1 vor. Die Spirale ruht auf einem

guſseisernen Kranze und ist nach obenhin von einem mit feuerfestem Thone

ausgefütterten Deckel bedeckt, von dessen Rande ein Eisenblech zur Führung der

Heizgase nach unten reicht. Das Spiralrohr ist 2m

lang, 0m,105 hoch und hat 11mm Wandstärke. Die Spiralform wird durch

eingelegte Schleifen gesichert. Die Versuche mit diesem Kessel scheinen indeſs noch

in keiner Weise zum Abschlusse gekommen zu sein, obgleich Portefeuille économique des machines über mehrere Versuche berichtet und

Bulletin d'Août 1888 der Société des Ingénieur civils schon die Zeichnung eines mit einem solchen

Kessel ausgerüsteten Fahrrades bringt.

An Einzelconstructionen sind nachstehende bemerkenswerth.

Um eine gute Mischung der Heizgase zu erzielen, ordnen L. und C. Steinmüller (D. R. P. Nr. 41158 vom

7. Januar 1887, Zusatz zu Nr. 35499) abwechselnd kleine und groſse Röhren in einer

Wagerechtreihe an (Fig. 14) oder gröſsere in einer Wagerechtreihe und kleinere in einer

darüber oder darunter liegenden Reihe (Fig. 15).

In Röhrenbündeln können auch mehrere Rohrreihen angebracht werden, die einen

geringeren Zwischenraum zwischen den einzelnen Röhren lassen als die Röhren der

anderen Reihen, was dadurch erreicht wird, daſs die Röhren abwechselnd auf der einen

Seite eingezogen sind, auf der anderen aber nicht, also nach dem im D. R. P. Nr.

35499 angegebenen Verfahren von einer Seite auswechselbar werden.

Die Umfassungs- und Trennungswände können aus Siederohren gebildet werden, von denen

je zwei kreisrunde in Vertiefungen am Umfange eines dazwischen liegenden Rohres

eingreifen (Fig.

16).

Louis Rouvière in Barcelona ordnet in seinem D. R. P.

Nr. 40521 vom 24. November 1886 (Fig. 17) in den

Flammrohren Führungsplatten N an, welche aus Scheiben

von hartem Guſseisen oder anderem feuerfesten Materiale bestehen, mit ihren Naben

auf Stangen von quadratischem Querschnitte so geschoben sind, daſs sich ihre Naben

berühren, die Flügelflächen mit kreisförmiger Projection unter einem Winkel von 180°

gegen einander geneigt sind, so daſs die Feuergase abwechselnd von einer Seite zur

anderen des Rohres zu ziehen gezwungen sind. Die Flügel können geneigt wie in der

Zeichnung oder senkrecht zur Feuerrohrwandung stehen.

Ernst Rost in Dresden gibt nach D. R. P. Nr. 32210 vom

14. Oktober 1884 den Rohrköpfen für Gliederkessel zur sicheren Erhaltung der

Dichtung bei vorkommenden Verschiebungen eine kugelförmige Anschluſsfläche.

E. Willmann in Dortmund (D. R. P. Nr. 42321 vom 24. Juni

1887) benutzt für seine Wasserrohrkessel einseitig geschlossene Röhren (Fig. 18 Taf.

18). Die Wasserkammer, welche an der einen Seite von der Feuerplatte i begrenzt wird, ist mit einer Zwischenwand a versehen und durch dieselbe in zwei Räume A und B getheilt. Die

Heizröhren c

sind mit Ansätzen b versehen, welche durch den Raum A hindurchziehen, während die Innenrohre d mit dem Stopfen e

verschlossen sind und nur mittels der Oeffnung f mit

dem Wasserraume in Verbindung stehen. Das Wasser tritt durch Rohr d ein, wird an der Auſsenwand c in Dampf verwandelt und entweicht durch Ansatz b in den Dampfraum.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln